태양광이 요즘 효자입니다. 40도에 육박하는 불볕더위, 에어컨을 아무리 틀어도 한낮에 ‘전기 모자란다’는 말이 없습니다. 태양광 덕분입니다.

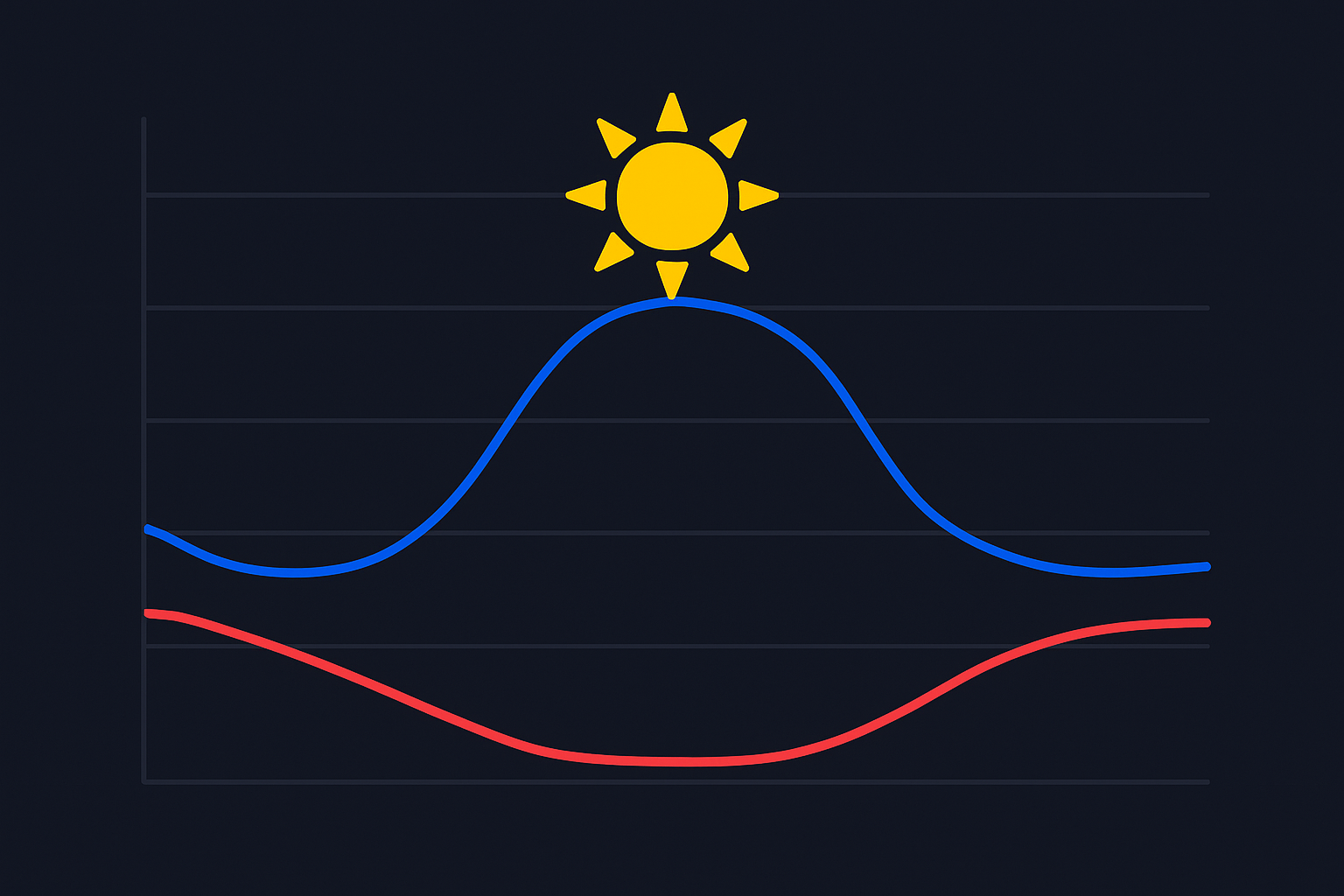

10시쯤 가동이 시작되어, 태양의 고도가 올라갈수록 더 많은 전기를 만듭니다. 화창한 한낮, 바로 그때가 태양광 발전량이 가장 풍부한 때입니다. 빛이 풍부할수록 패널에서 전자가 많이 분리되거든요. 더 많은 전기가 만들어집니다. 그러다가 오후 4시가 넘어가면 발전이 멈춥니다.

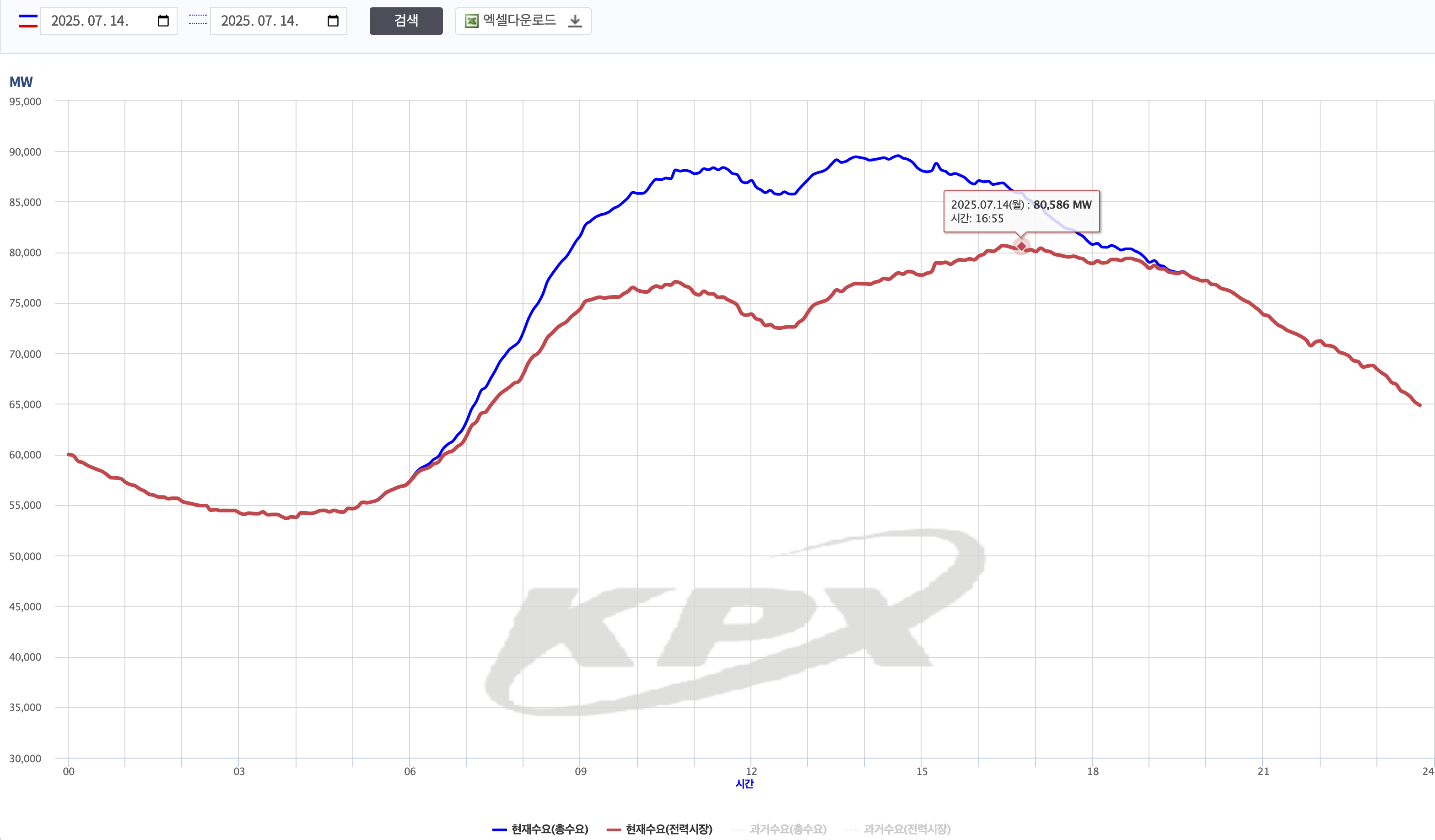

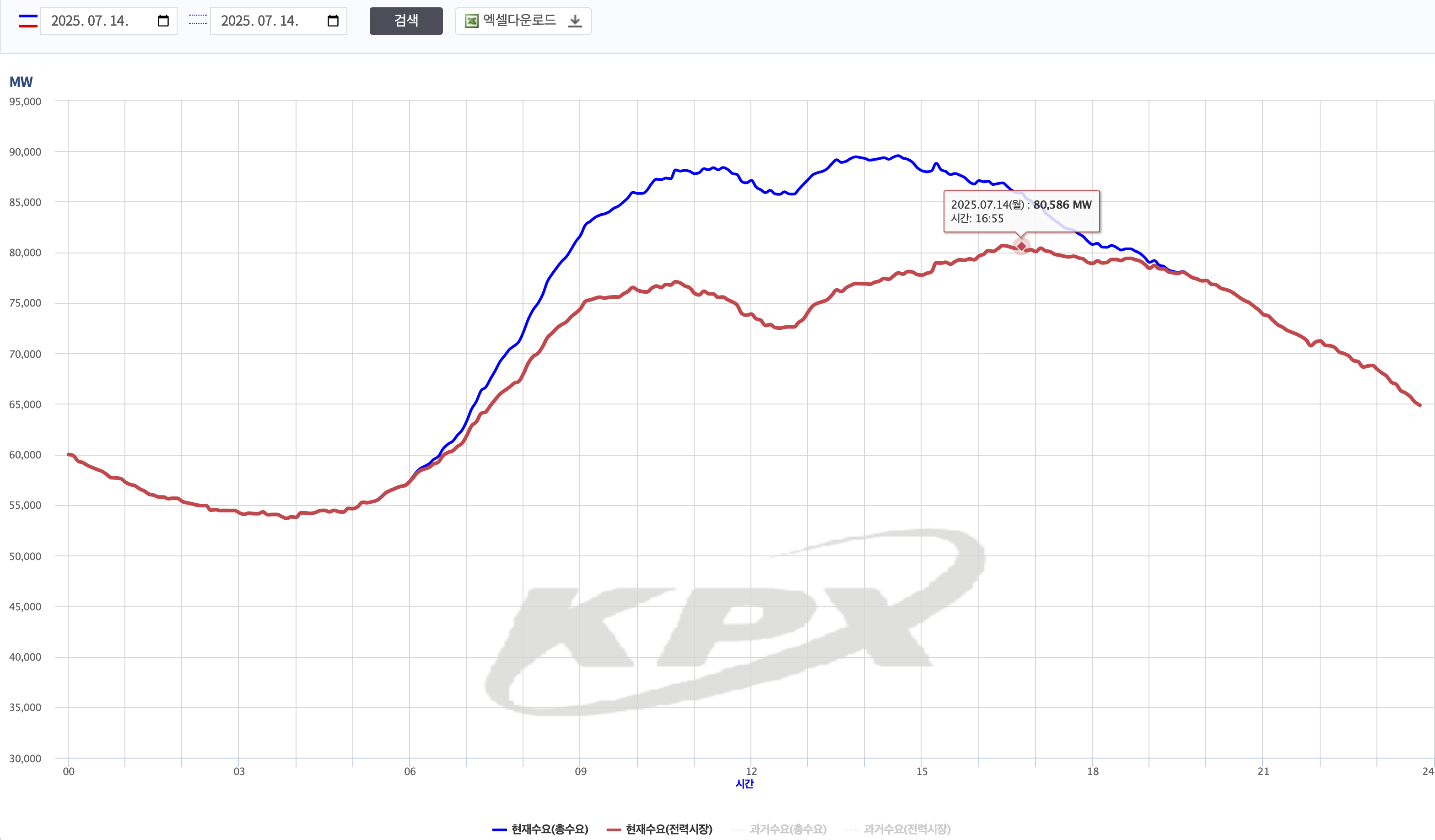

여름 전기 피크 시간은 정오가 아닙니다. 5시 전후입니다. 태양광 발전은 끝난 뒤에 발전소가 가장 바쁩니다. 그만큼 한낮 부담을 태양광이 많이 낮춰줬습니다. 아래 전력거래소 그래프를 보면 쉽게 이해하실 겁니다. 태양광 없을 때의 피크가 파란 선 위에 있다면, 태양광으로 인해 빨간 선 위에 피크가 있게 됩니다. 훨씬 낮은 위치에요.

여름에는 이보다 더 좋을 수 없죠. 만약 태양광 발전이 없었다면 비싼 가스 발전을 더 해야 했고, 석탄 발전도 더 해야 했을 거예요. 전기 요금이 더 비싸지고, 온실가스는 더 많이 내뿜었단 얘깁니다.

하지만 다른 계절은 어떨까요? 이야기가 좀 다릅니다. 어쩌면 골칫거리로 작용할 수 있습니다. 에어컨을 전혀 안 트는 계절이 되면요.

이 이야기를 해보려 합니다. 왜 골칫거리가 될 수 있는지, 그걸 방지하려면 어떻게 해야 하는지, 그런데 그렇게까지 노력하고 기술을 개발하고 돈을 들여가면서 꼭 태양광 패널을 깔아야 하는지까지도요. 우리나라 땅이 좁다는데 말이죠.

■간헐성(Intermittency)이 뭔가요

사실 태양광은 낮 잠시, 풍력은 해가 없는 때에 발전이 가능합니다. 이건 바꿀 수가 없어요. 여름엔 태양광의 이 특성이 좋긴 한데, 한계는 한계입니다. 간헐성이라고 합니다.

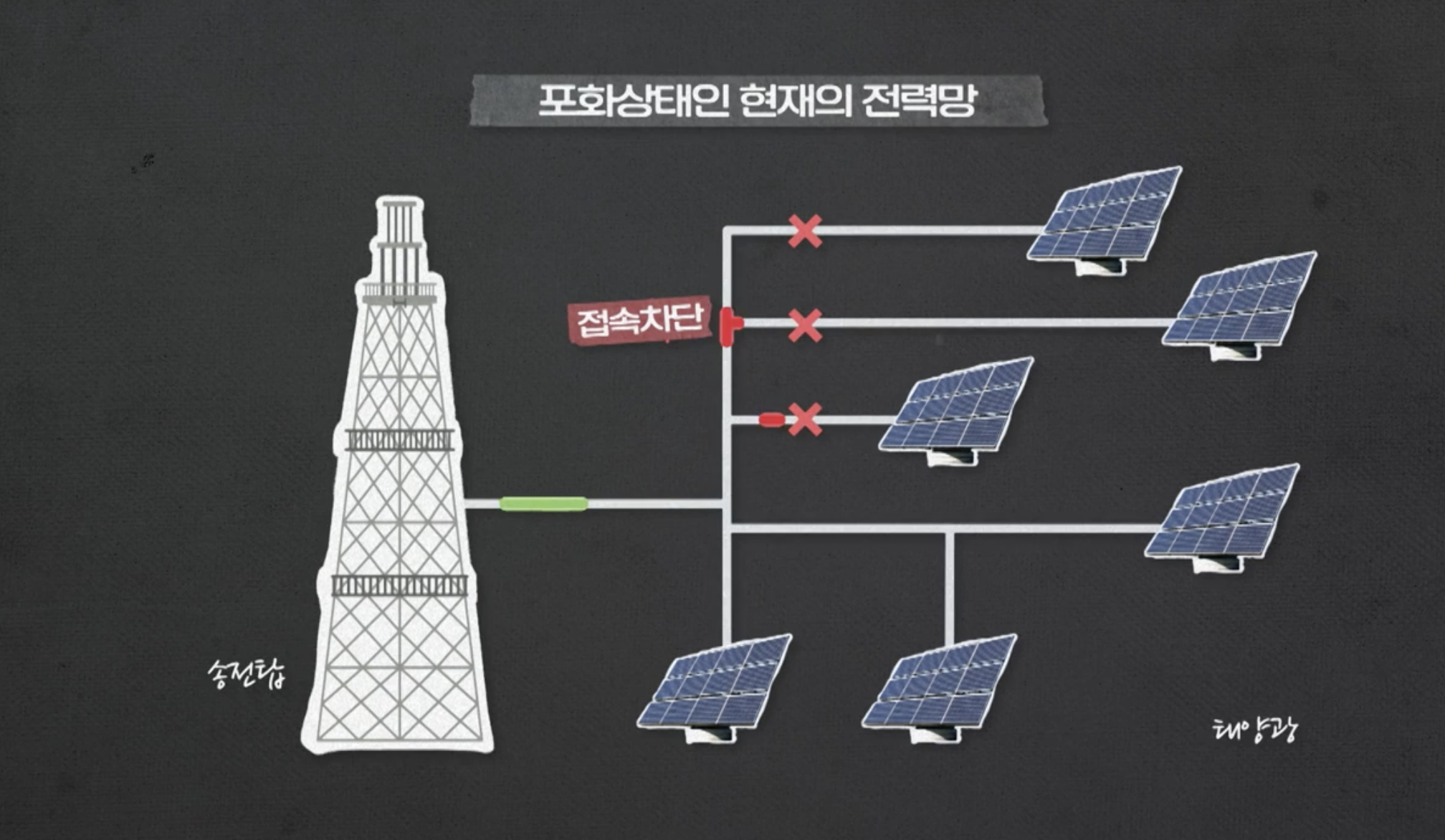

이게 요즘 봄-가을엔 골칫거리가 됩니다. 제주도나 전라도 지역의 ‘출력제한’ 기사를 보신 기억이 있나요? 강제로 발전을 못 하게 하고, 전기를 안 사주는 조치를 출력 제한이라고 합니다. 이 출력제한은 거의 봄, 가을에 집중됩니다.

전기가 남아돌아서 하는 조치에요. 망에는 전기가 많은데, 사람들이 쓰지 않으니 더 사본들 쓸 데가 없거든요. 에어컨도 전열기도 필요 없는 봄-가을이 보통 그래요.

문제는 이때가 태양광 발전량이 가장 좋을 때라는 점입니다. 태양‘광’ 패널도 기계거든요. 휴대전화도 너무 뜨거워지면 버벅대잖아요?

너무 추운 날씨, 혹은 30도가 넘는 너무 더운 날씨에는 ‘추워서’ 혹은 ‘열받아서’ 패널의 발전 효율이 떨어집니다. 이중으로 골치 아프죠. 전기는 덜 필요한데 태양광 패널은 멈추지 않고 생산합니다.

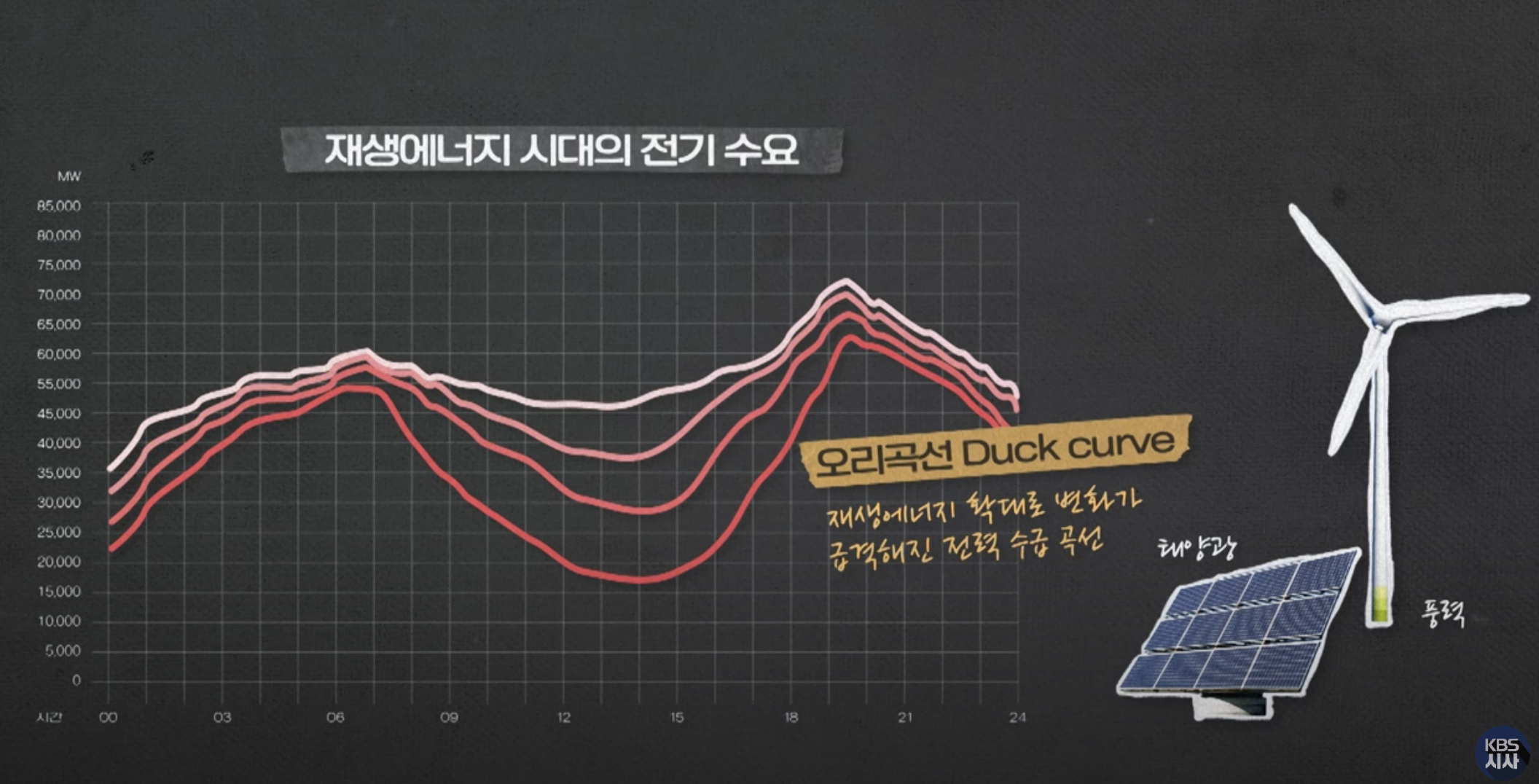

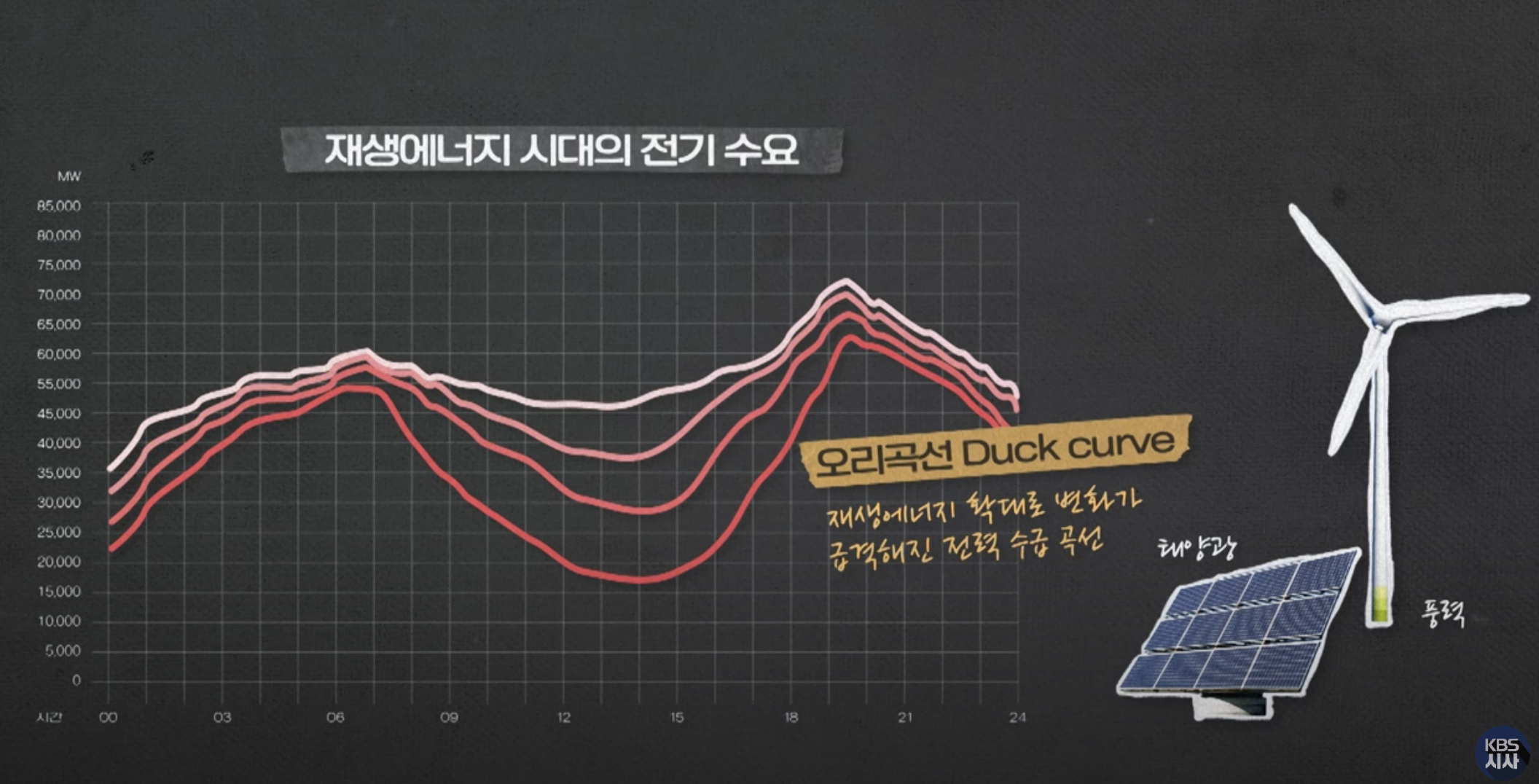

그렇게 한 낮에는 필요 없는데 막 생산하다가, 저녁이 되면 딱 멈춥니다. 오히려 이때 전기가 더 필요한 데도요. 한낮에 멈췄던 석탄이나 가스 발전이 이때 돌아가야 합니다.

멈췄다 돌려서, 또 가스 원료가 비싸서, 이때는 발전단가가 올라갑니다. 이게 봄가을의 고민입니다.

거대 발전소 약 300~400개를 상황에 따라 조절하면 됐죠. 전력망을 가동하는 입장에서는 편리했습니다.

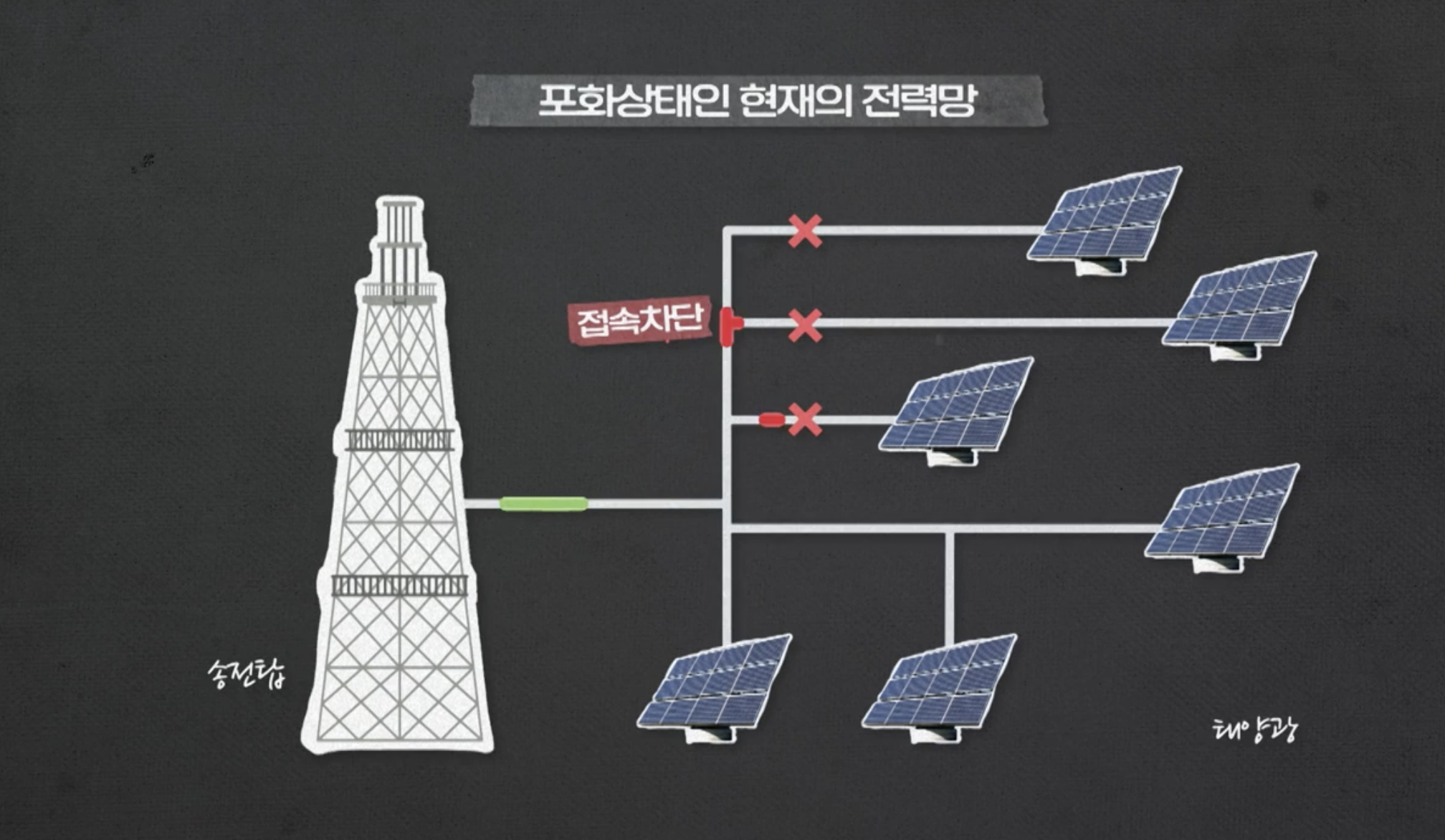

이젠 복잡합니다. 수천~수만 개의 태양광 발전소에서 전기를 받아와야 합니다. 명령을 내린 만큼 생산하지도 않고, 그만하라고 해서 멈추지 않아요. 앞으로는 더 많아집니다.

그 개별 발전소의 불확실한 상황에 맞춰서 발전량을 예상하고 또 출력을 제어해야 합니다. 봄가을 태양광 출력이 치솟을 때는 다른 발전소들을 갑자기 멈춰야 하고, 또 급하게 재가동시켜야 하는 일도 있을 겁니다. (풍력 발전도 이 태양광과 큰 틀에서 다르지 않은 어려움을 안깁니다.)

또 다른 문제는 아예 빛도 없고 바람도 없는 상황입니다. 그런 일이 장기간 지속될 수 있습니다. 둥켈플라우트, 들어보셨나요? 그런 일이 독일에서 있었습니다.

큰 어려움을 겪었습니다. 그 때 석탄 발전 많이 해서 비판 많이 받았습니다. 재생에너지의 한계라고요.

■일단은 ESS

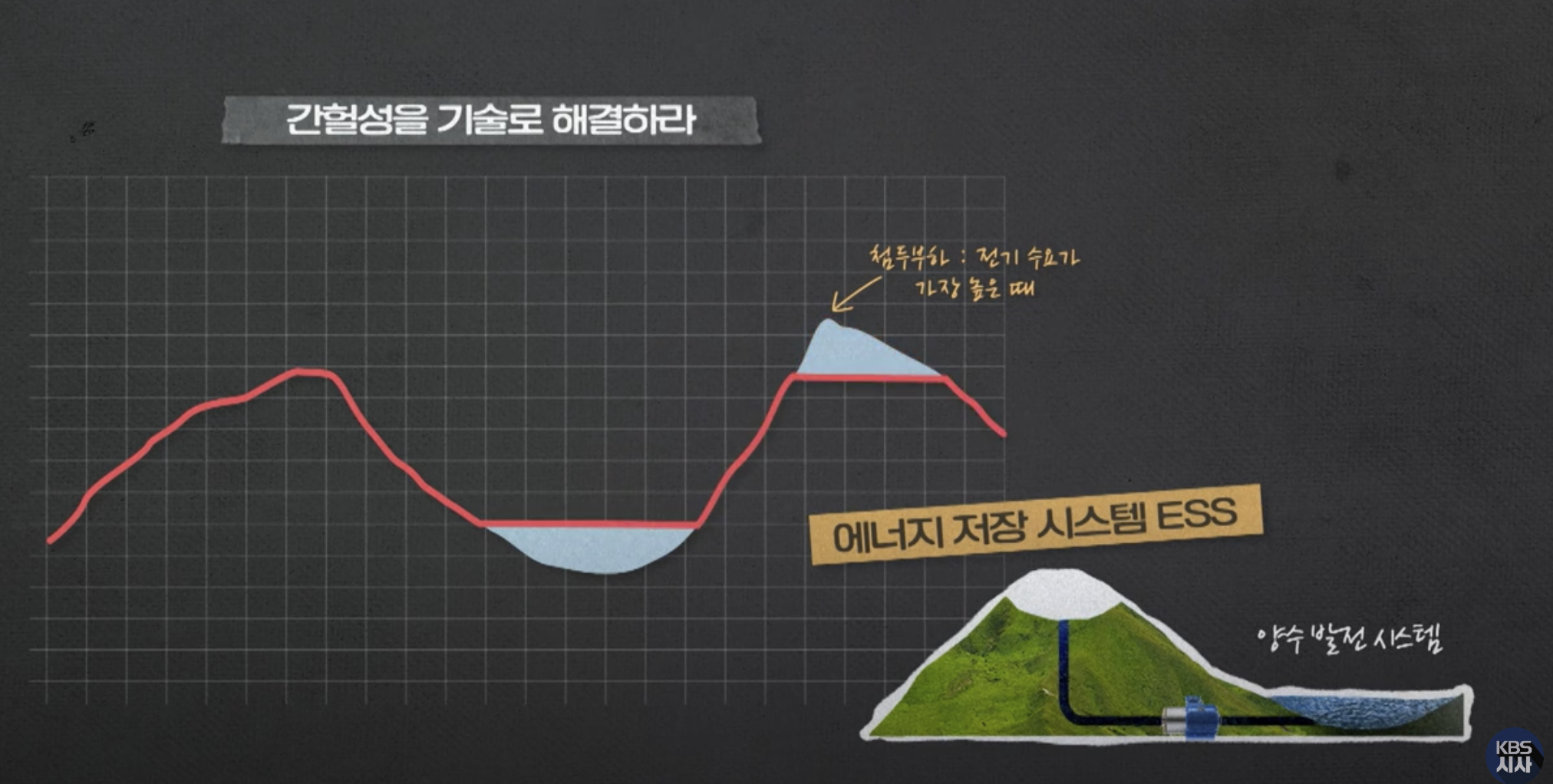

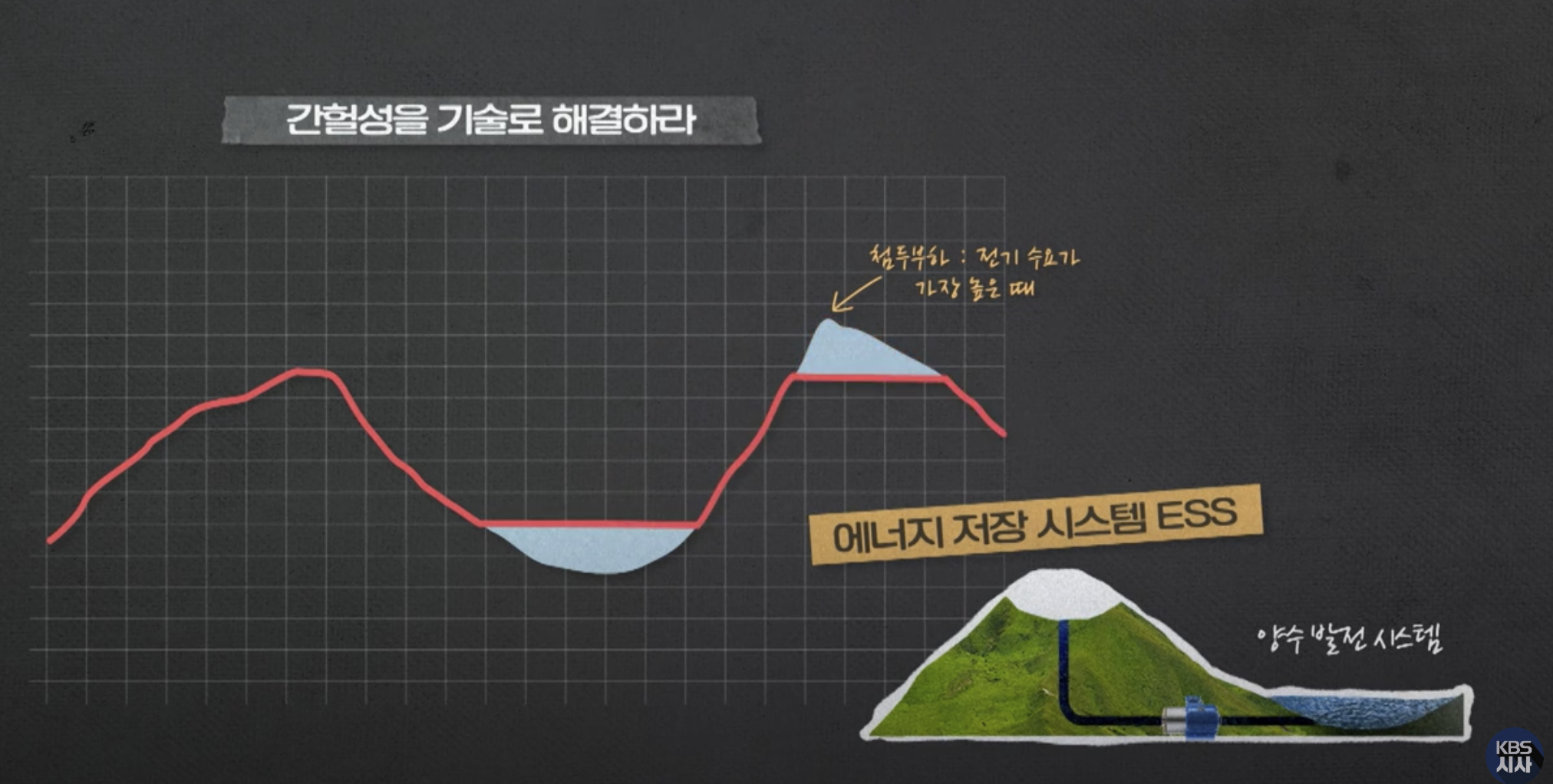

해법은 있습니다. ESS, 에너지 저장 시스템입니다. 양수발전소가 대표적인 에너지저장 장치입니다. 전기가 남을 때 물을 산꼭대기에 끌어올려 놓았다가, 전기가 부족할 때 아래로 떨어뜨려서 전기를 생산합니다. 전기를 잠시 저장했다가 사용할 수 있는 거죠.

이미지 캡션

이미지 캡션전기 생산 단가는 똑같지 않습니다. 언제나 발전하는 전기는 조금 싸고, 필요할 때 잠깐 켜는 전기는 비쌉니다. 원료(가스)도 비싸고, 평소에 유지-운영-보수하는 비용은 계속 드는데 잠깐 켜니까 비싸기도 합니다.

전기가 가장 부족할 때는 ‘첨두부하’라고도 부르는데요, 이 전기는 가장 비싼 전기입니다. 그때 잠깐 켜니까요. 이 전기가 바로 ‘양수발전’ 몫입니다. 얼마나 보석 같습니까. 가동 연한도 40~50년은 너끈하고 그동안 ‘남는 전기’ 말고 다른 원료는 필요가 없어서 가성비도 좋습니다.

신재생 에너지 시대에 이 양수발전이 다시 주목받습니다. 우리나라에선 한국수력원자력이 주로 관리하는데요, 충북 영동 등 여러 곳에 새로 건설하고 있고 앞으로도 더 건설합니다.

양수발전의 문제는 지형적 한계죠. 무주 양수 발전소는 상부댐과 하부 저수지의 고도 차이가 600미터 정도 됩니다. 사람이 살지 않으면서 그런 시설을 건설할 수 있는 곳이 많지 않아요. 한계가 있습니다.

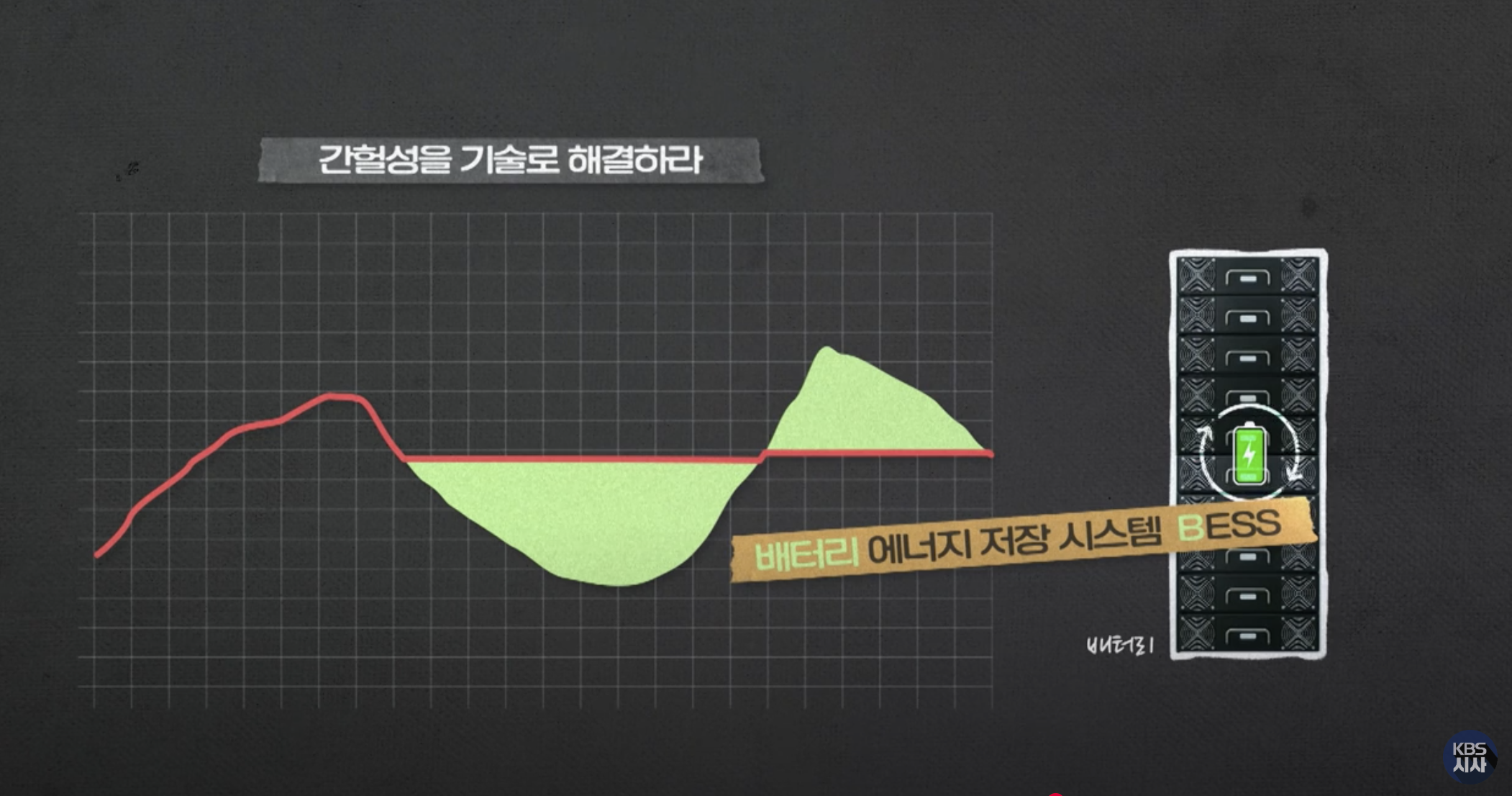

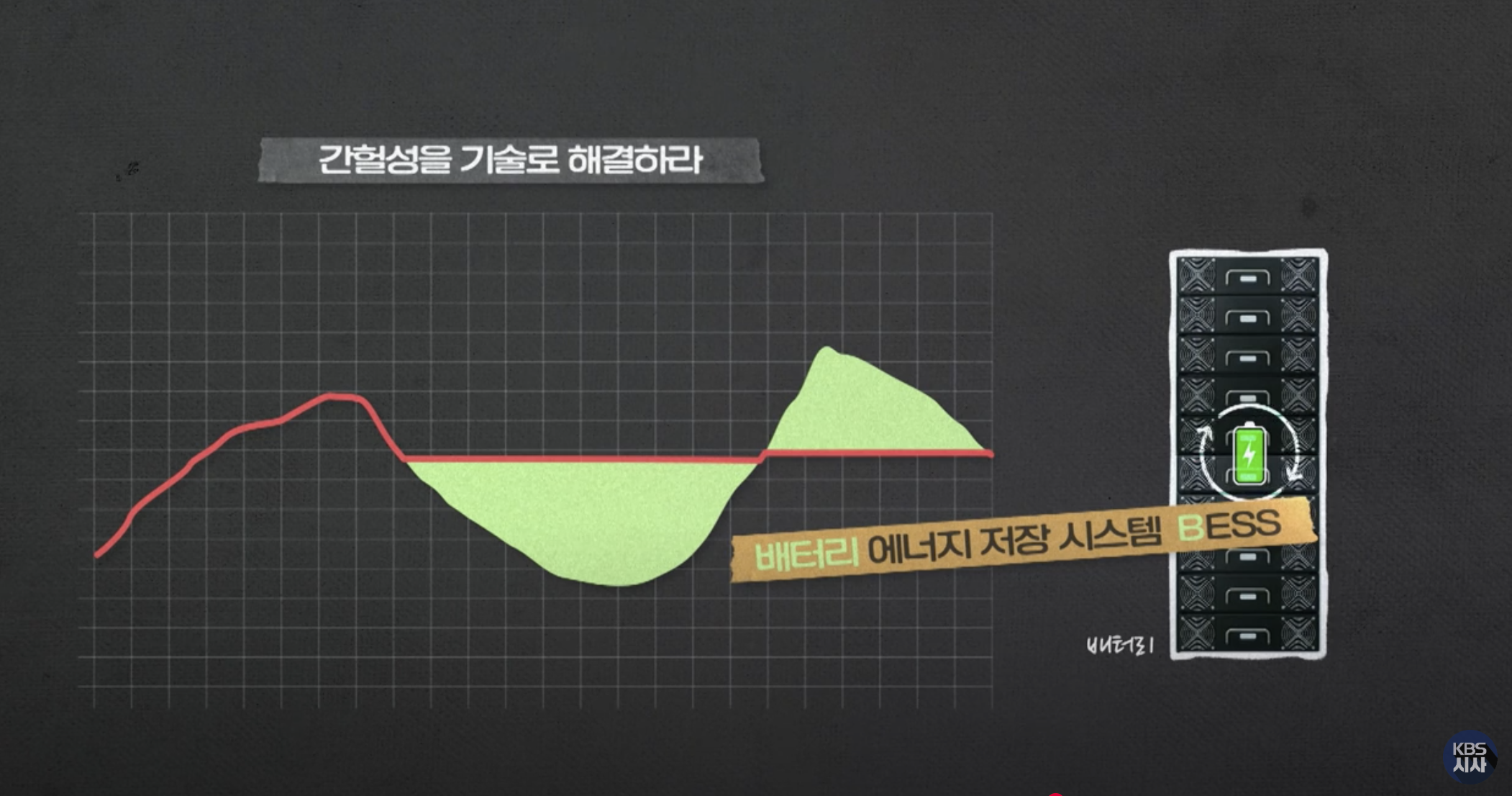

대신 또 다른 ESS가 주목받습니다. 배터리입니다. 휴대전화 배터리처럼 거대한 전기를 저장하는 배터리를 사용하면 똑같이 에너지를 저장할 수 있습니다.

특히 배터리는 양수발전보다 더 빠르게 전기를 저장했다가 빼서 쓸 수 있습니다. ‘응동성’이 좋다고 합니다. 저장하고 싶을 때는 1초 만에 저장으로 바꿨다가, 빼 쓸 때는 곧바로 빼 쓰는 식이죠. 휴대전화와 같습니다.

이 배터리야말로 재생에너지의 간헐성을 보완할 가장 좋은 수단입니다. 전남 신안에 있는 국내 최대의 태양광 발전소 솔라시티를 보면 이해가 쉽습니다. 여기는 국내 최대의 배터리 ESS가 있습니다. 세계 2위입니다. 저장용량이 그만큼 큽니다.

이곳은 오전에 태양광 발전이 시작되면 그 전기를 우선 충전부터 합니다. 그러다가 충전이 다 끝나면 그때부터는 전기를 바깥으로 바로 내보냅니다. 3시 이후쯤이죠.

충전한 전기는 태양광 발전이 멈춘 시간에 방출합니다. 저녁 시간대에 전기를 공급하는 거죠. 말씀드렸죠? 저녁은 전기를 가장 많이 쓰는 때라고요? 저녁에 전기를 공급하는 태양광 발전소가 탄생하는 겁니다. 태양광이 양수발전과 똑같은 효자 전기가 됩니다.

이게 간헐성을 극복하는 방법입니다. 재생에너지 시대에 배터리 ESS가 필수인 이유입니다. 봄가을 전력 문제를 해소하는데도, 하루 중 불균형을 해소하는데도 꼭 필요합니다.

아래 영상을 보면 이 이야기를 좀 더 쉽게 이해할 수 있을 겁니다. 여기까지 하고, 남은 이야기는 이어서 전해드리겠습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 여름 효자 태양광이 봄가을에도 효자 되려면

-

- 입력 2025-07-15 12:00:13

■효자 태양광

■효자 태양광태양광이 요즘 효자입니다. 40도에 육박하는 불볕더위, 에어컨을 아무리 틀어도 한낮에 ‘전기 모자란다’는 말이 없습니다. 태양광 덕분입니다.

10시쯤 가동이 시작되어, 태양의 고도가 올라갈수록 더 많은 전기를 만듭니다. 화창한 한낮, 바로 그때가 태양광 발전량이 가장 풍부한 때입니다. 빛이 풍부할수록 패널에서 전자가 많이 분리되거든요. 더 많은 전기가 만들어집니다. 그러다가 오후 4시가 넘어가면 발전이 멈춥니다.

여름 전기 피크 시간은 정오가 아닙니다. 5시 전후입니다. 태양광 발전은 끝난 뒤에 발전소가 가장 바쁩니다. 그만큼 한낮 부담을 태양광이 많이 낮춰줬습니다. 아래 전력거래소 그래프를 보면 쉽게 이해하실 겁니다. 태양광 없을 때의 피크가 파란 선 위에 있다면, 태양광으로 인해 빨간 선 위에 피크가 있게 됩니다. 훨씬 낮은 위치에요.

여름에는 이보다 더 좋을 수 없죠. 만약 태양광 발전이 없었다면 비싼 가스 발전을 더 해야 했고, 석탄 발전도 더 해야 했을 거예요. 전기 요금이 더 비싸지고, 온실가스는 더 많이 내뿜었단 얘깁니다.

하지만 다른 계절은 어떨까요? 이야기가 좀 다릅니다. 어쩌면 골칫거리로 작용할 수 있습니다. 에어컨을 전혀 안 트는 계절이 되면요.

이 이야기를 해보려 합니다. 왜 골칫거리가 될 수 있는지, 그걸 방지하려면 어떻게 해야 하는지, 그런데 그렇게까지 노력하고 기술을 개발하고 돈을 들여가면서 꼭 태양광 패널을 깔아야 하는지까지도요. 우리나라 땅이 좁다는데 말이죠.

■간헐성(Intermittency)이 뭔가요

사실 태양광은 낮 잠시, 풍력은 해가 없는 때에 발전이 가능합니다. 이건 바꿀 수가 없어요. 여름엔 태양광의 이 특성이 좋긴 한데, 한계는 한계입니다. 간헐성이라고 합니다.

이게 요즘 봄-가을엔 골칫거리가 됩니다. 제주도나 전라도 지역의 ‘출력제한’ 기사를 보신 기억이 있나요? 강제로 발전을 못 하게 하고, 전기를 안 사주는 조치를 출력 제한이라고 합니다. 이 출력제한은 거의 봄, 가을에 집중됩니다.

전기가 남아돌아서 하는 조치에요. 망에는 전기가 많은데, 사람들이 쓰지 않으니 더 사본들 쓸 데가 없거든요. 에어컨도 전열기도 필요 없는 봄-가을이 보통 그래요.

문제는 이때가 태양광 발전량이 가장 좋을 때라는 점입니다. 태양‘광’ 패널도 기계거든요. 휴대전화도 너무 뜨거워지면 버벅대잖아요?

너무 추운 날씨, 혹은 30도가 넘는 너무 더운 날씨에는 ‘추워서’ 혹은 ‘열받아서’ 패널의 발전 효율이 떨어집니다. 이중으로 골치 아프죠. 전기는 덜 필요한데 태양광 패널은 멈추지 않고 생산합니다.

그렇게 한 낮에는 필요 없는데 막 생산하다가, 저녁이 되면 딱 멈춥니다. 오히려 이때 전기가 더 필요한 데도요. 한낮에 멈췄던 석탄이나 가스 발전이 이때 돌아가야 합니다.

멈췄다 돌려서, 또 가스 원료가 비싸서, 이때는 발전단가가 올라갑니다. 이게 봄가을의 고민입니다.

전체 전력 관리에도 부담을 줍니다. 과거에는 원전을 기저에 깔고, 그 위에 석탄 발전소를 풀 가동한 뒤, 전기가 모자라면 가스로 발전을 했어요.

전체 전력 관리에도 부담을 줍니다. 과거에는 원전을 기저에 깔고, 그 위에 석탄 발전소를 풀 가동한 뒤, 전기가 모자라면 가스로 발전을 했어요.거대 발전소 약 300~400개를 상황에 따라 조절하면 됐죠. 전력망을 가동하는 입장에서는 편리했습니다.

이젠 복잡합니다. 수천~수만 개의 태양광 발전소에서 전기를 받아와야 합니다. 명령을 내린 만큼 생산하지도 않고, 그만하라고 해서 멈추지 않아요. 앞으로는 더 많아집니다.

그 개별 발전소의 불확실한 상황에 맞춰서 발전량을 예상하고 또 출력을 제어해야 합니다. 봄가을 태양광 출력이 치솟을 때는 다른 발전소들을 갑자기 멈춰야 하고, 또 급하게 재가동시켜야 하는 일도 있을 겁니다. (풍력 발전도 이 태양광과 큰 틀에서 다르지 않은 어려움을 안깁니다.)

또 다른 문제는 아예 빛도 없고 바람도 없는 상황입니다. 그런 일이 장기간 지속될 수 있습니다. 둥켈플라우트, 들어보셨나요? 그런 일이 독일에서 있었습니다.

큰 어려움을 겪었습니다. 그 때 석탄 발전 많이 해서 비판 많이 받았습니다. 재생에너지의 한계라고요.

■일단은 ESS

해법은 있습니다. ESS, 에너지 저장 시스템입니다. 양수발전소가 대표적인 에너지저장 장치입니다. 전기가 남을 때 물을 산꼭대기에 끌어올려 놓았다가, 전기가 부족할 때 아래로 떨어뜨려서 전기를 생산합니다. 전기를 잠시 저장했다가 사용할 수 있는 거죠.

전기 생산 단가는 똑같지 않습니다. 언제나 발전하는 전기는 조금 싸고, 필요할 때 잠깐 켜는 전기는 비쌉니다. 원료(가스)도 비싸고, 평소에 유지-운영-보수하는 비용은 계속 드는데 잠깐 켜니까 비싸기도 합니다.

전기가 가장 부족할 때는 ‘첨두부하’라고도 부르는데요, 이 전기는 가장 비싼 전기입니다. 그때 잠깐 켜니까요. 이 전기가 바로 ‘양수발전’ 몫입니다. 얼마나 보석 같습니까. 가동 연한도 40~50년은 너끈하고 그동안 ‘남는 전기’ 말고 다른 원료는 필요가 없어서 가성비도 좋습니다.

신재생 에너지 시대에 이 양수발전이 다시 주목받습니다. 우리나라에선 한국수력원자력이 주로 관리하는데요, 충북 영동 등 여러 곳에 새로 건설하고 있고 앞으로도 더 건설합니다.

양수발전의 문제는 지형적 한계죠. 무주 양수 발전소는 상부댐과 하부 저수지의 고도 차이가 600미터 정도 됩니다. 사람이 살지 않으면서 그런 시설을 건설할 수 있는 곳이 많지 않아요. 한계가 있습니다.

대신 또 다른 ESS가 주목받습니다. 배터리입니다. 휴대전화 배터리처럼 거대한 전기를 저장하는 배터리를 사용하면 똑같이 에너지를 저장할 수 있습니다.

특히 배터리는 양수발전보다 더 빠르게 전기를 저장했다가 빼서 쓸 수 있습니다. ‘응동성’이 좋다고 합니다. 저장하고 싶을 때는 1초 만에 저장으로 바꿨다가, 빼 쓸 때는 곧바로 빼 쓰는 식이죠. 휴대전화와 같습니다.

이 배터리야말로 재생에너지의 간헐성을 보완할 가장 좋은 수단입니다. 전남 신안에 있는 국내 최대의 태양광 발전소 솔라시티를 보면 이해가 쉽습니다. 여기는 국내 최대의 배터리 ESS가 있습니다. 세계 2위입니다. 저장용량이 그만큼 큽니다.

이곳은 오전에 태양광 발전이 시작되면 그 전기를 우선 충전부터 합니다. 그러다가 충전이 다 끝나면 그때부터는 전기를 바깥으로 바로 내보냅니다. 3시 이후쯤이죠.

충전한 전기는 태양광 발전이 멈춘 시간에 방출합니다. 저녁 시간대에 전기를 공급하는 거죠. 말씀드렸죠? 저녁은 전기를 가장 많이 쓰는 때라고요? 저녁에 전기를 공급하는 태양광 발전소가 탄생하는 겁니다. 태양광이 양수발전과 똑같은 효자 전기가 됩니다.

이게 간헐성을 극복하는 방법입니다. 재생에너지 시대에 배터리 ESS가 필수인 이유입니다. 봄가을 전력 문제를 해소하는데도, 하루 중 불균형을 해소하는데도 꼭 필요합니다.

아래 영상을 보면 이 이야기를 좀 더 쉽게 이해할 수 있을 겁니다. 여기까지 하고, 남은 이야기는 이어서 전해드리겠습니다.

-

-

서영민 기자 seo0177@gmail.com

서영민 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.