"33년 만에 금메달을 일궈냈다는 사실이 정말 감격스럽습니다. 앞으로 체조가 아직 미개척 분야로 남아있는 나라에서 지도자 생활을 하며 보람을 찾고 싶습니다."

2012 런던올림픽 기계체조에서 지도자 생활을 시작한 지 33년 만에 첫 금메달을 수확한 조성동(65) 대표팀 감독이 30일 연합뉴스와의 인터뷰에서 지난 세월에 대한 감회와 앞으로의 계획에 대해 입을 열었다.

1979년부터 지도자의 길을 걷기 시작한 조 감독은 40대였던 1990년대에 대표팀에서 유옥렬(39·현 대표팀 코치)과 여홍철(41·경희대 교수) 두 선수를 지도해 금메달을 바라봤으나 두번 다 눈앞에서 놓쳤었다.

조 감독은 "동메달, 은메달도 충분히 훌륭한 성적이지만 금메달이 가능하다 믿었기에 아쉬움이 남았었다"며 "그래도 둘다 한국 체조계를 발전시킨 훌륭한 선수들이고 자랑스럽다"고 칭찬했다.

이후 서울체고로 돌아가 어린 선수들을 양성하던 조 감독은 "2009년 대한체조협회가 런던올림픽 금메달을 위해 베테랑이 필요하다며 다시 태릉으로 부르더라"며 "이번만큼은 꼭 금메달을 목에 걸고 싶어 죽기살기로 해보자는 생각에 돌아왔다"고 회상했다.

조 감독은 광주체고 2학년이던 양학선(20·한체대)을 그해 말 성인 대표팀에 발탁하고 올림픽 금메달 후보로 육성했다.

올해 올림픽을 앞두고 일주일에 한 번 집에 가는 것을 빼곤 태릉에서 선수들과 동고동락한 조 감독은 양학선이 도마 금메달을 목에 걸며 예순이 넘은 나이에 지도자 인생 최고의 순간을 맞았다.

조 감독은 "1979년 처음 선수들을 데리고 세계선수권대회에 나갔을 때는 꼴찌에 가까운 성적을 거뒀었다"며 "하지만 고된 훈련을 거듭한 덕분에 1982년 뉴델리 아시안게임에서 동메달을 따냈고, 1991년 세계선수권 때는 단체종합 6위까지 올랐다"고 회상했다.

해외 지도자들과 정보를 나누고 싶어 영어 학원에 다니면서 공부했다고 말한 조 감독은 "1980년대 말 국제심판강습회에 갔다가 가토 사와오(일본)나 애드리안 스토이카(러시아) 등 현재 국제체조연맹(FIG) 거물들을 만나 조언을 구했고, 그때 인연으로 아직도 친분을 쌓고 지낸다"고 말했다.

조 감독은 "가토는 국제올림픽위원회(IOC) 명예의 전당까지 올라간 대단한 사람"이라며 "나는 FIG 명예의 전당 회원이니 나름 공통점이 있다"고 웃었다.

런던에서 돌아온 조 감독은 대상포진 바이러스가 척추까지 퍼졌다는 진단 결과를 받고 조만간 약물치료를 시작한다.

투병 중에도 삼성 직원들을 대상으로 강연을 준비하는 등 바쁜 나날을 보내고 있다.

조 감독은 "금메달은 일궈냈지만 단체전에서 꼴등한 것이 안타깝다"며 "개인전도 물론 중요하지만 감독 입장에서는 단체 메달을 손에 넣어 보는 것이 소원"이라고 아쉬워했다.

하지만 이 이상 자리에 연연하기보다 나이 어린 후배들에게 기회를 주고 싶다고 밝힌 조 감독은 "베트남 등 체조가 아직 덜 발전한 나라에서 지도자 자리를 맡아보고 싶다"는 뜻을 전했다.

"세계 각국에서 체조를 가르칠 수 있는 자격을 주는 명예자격증을 받았습니다. 여기에 봉사하라는 뜻도 담겨 있으니 체조가 발전하지 않은 다른 나라로 떠나 도움을 주는 것도 보람 있는 일이 될 것 같습니다."

2012 런던올림픽 기계체조에서 지도자 생활을 시작한 지 33년 만에 첫 금메달을 수확한 조성동(65) 대표팀 감독이 30일 연합뉴스와의 인터뷰에서 지난 세월에 대한 감회와 앞으로의 계획에 대해 입을 열었다.

1979년부터 지도자의 길을 걷기 시작한 조 감독은 40대였던 1990년대에 대표팀에서 유옥렬(39·현 대표팀 코치)과 여홍철(41·경희대 교수) 두 선수를 지도해 금메달을 바라봤으나 두번 다 눈앞에서 놓쳤었다.

조 감독은 "동메달, 은메달도 충분히 훌륭한 성적이지만 금메달이 가능하다 믿었기에 아쉬움이 남았었다"며 "그래도 둘다 한국 체조계를 발전시킨 훌륭한 선수들이고 자랑스럽다"고 칭찬했다.

이후 서울체고로 돌아가 어린 선수들을 양성하던 조 감독은 "2009년 대한체조협회가 런던올림픽 금메달을 위해 베테랑이 필요하다며 다시 태릉으로 부르더라"며 "이번만큼은 꼭 금메달을 목에 걸고 싶어 죽기살기로 해보자는 생각에 돌아왔다"고 회상했다.

조 감독은 광주체고 2학년이던 양학선(20·한체대)을 그해 말 성인 대표팀에 발탁하고 올림픽 금메달 후보로 육성했다.

올해 올림픽을 앞두고 일주일에 한 번 집에 가는 것을 빼곤 태릉에서 선수들과 동고동락한 조 감독은 양학선이 도마 금메달을 목에 걸며 예순이 넘은 나이에 지도자 인생 최고의 순간을 맞았다.

조 감독은 "1979년 처음 선수들을 데리고 세계선수권대회에 나갔을 때는 꼴찌에 가까운 성적을 거뒀었다"며 "하지만 고된 훈련을 거듭한 덕분에 1982년 뉴델리 아시안게임에서 동메달을 따냈고, 1991년 세계선수권 때는 단체종합 6위까지 올랐다"고 회상했다.

해외 지도자들과 정보를 나누고 싶어 영어 학원에 다니면서 공부했다고 말한 조 감독은 "1980년대 말 국제심판강습회에 갔다가 가토 사와오(일본)나 애드리안 스토이카(러시아) 등 현재 국제체조연맹(FIG) 거물들을 만나 조언을 구했고, 그때 인연으로 아직도 친분을 쌓고 지낸다"고 말했다.

조 감독은 "가토는 국제올림픽위원회(IOC) 명예의 전당까지 올라간 대단한 사람"이라며 "나는 FIG 명예의 전당 회원이니 나름 공통점이 있다"고 웃었다.

런던에서 돌아온 조 감독은 대상포진 바이러스가 척추까지 퍼졌다는 진단 결과를 받고 조만간 약물치료를 시작한다.

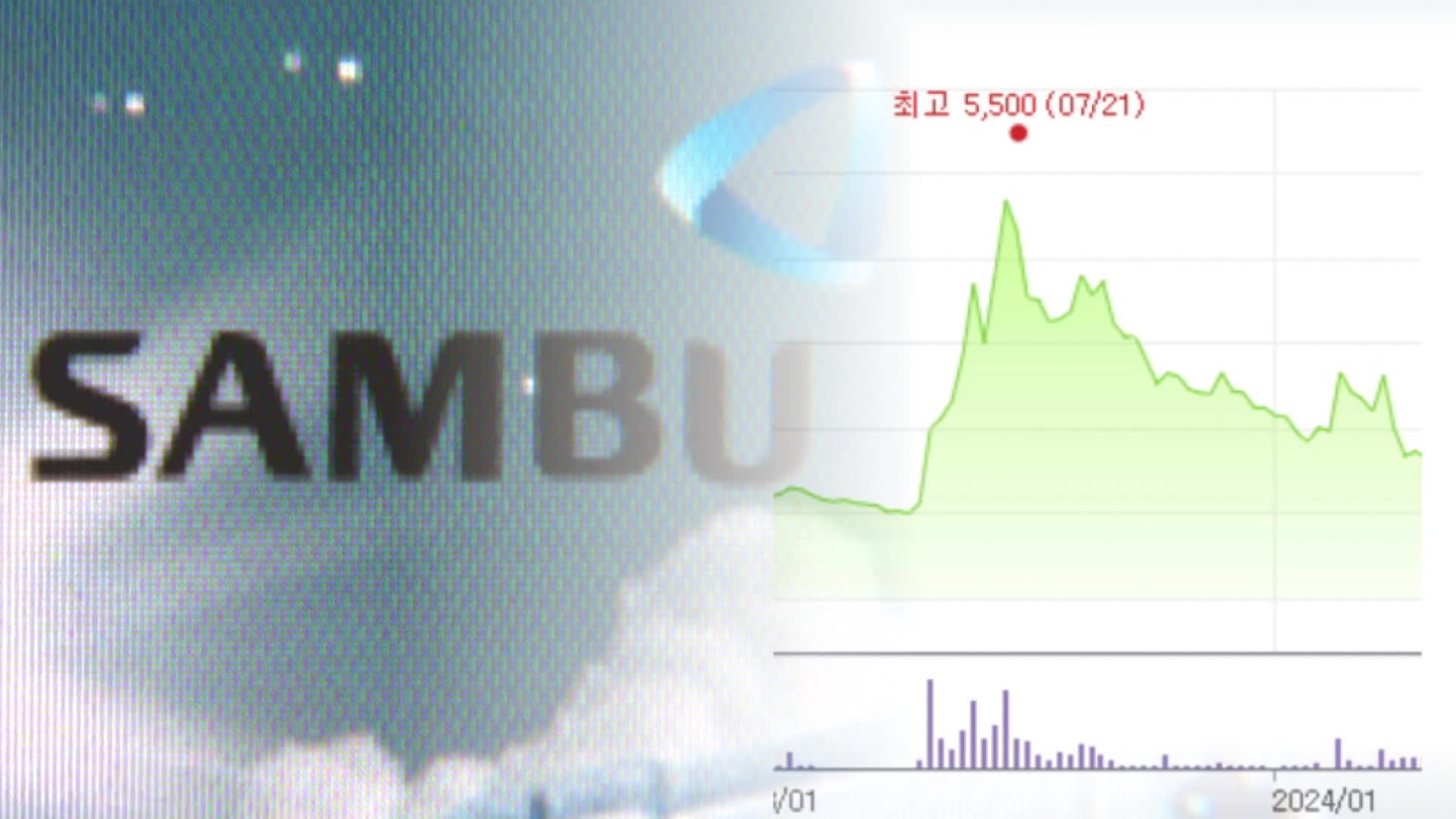

투병 중에도 삼성 직원들을 대상으로 강연을 준비하는 등 바쁜 나날을 보내고 있다.

조 감독은 "금메달은 일궈냈지만 단체전에서 꼴등한 것이 안타깝다"며 "개인전도 물론 중요하지만 감독 입장에서는 단체 메달을 손에 넣어 보는 것이 소원"이라고 아쉬워했다.

하지만 이 이상 자리에 연연하기보다 나이 어린 후배들에게 기회를 주고 싶다고 밝힌 조 감독은 "베트남 등 체조가 아직 덜 발전한 나라에서 지도자 자리를 맡아보고 싶다"는 뜻을 전했다.

"세계 각국에서 체조를 가르칠 수 있는 자격을 주는 명예자격증을 받았습니다. 여기에 봉사하라는 뜻도 담겨 있으니 체조가 발전하지 않은 다른 나라로 떠나 도움을 주는 것도 보람 있는 일이 될 것 같습니다."

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 조성동 “체조 약소국 지도자 하고파”

-

- 입력 2012-08-30 14:14:34

"33년 만에 금메달을 일궈냈다는 사실이 정말 감격스럽습니다. 앞으로 체조가 아직 미개척 분야로 남아있는 나라에서 지도자 생활을 하며 보람을 찾고 싶습니다."

2012 런던올림픽 기계체조에서 지도자 생활을 시작한 지 33년 만에 첫 금메달을 수확한 조성동(65) 대표팀 감독이 30일 연합뉴스와의 인터뷰에서 지난 세월에 대한 감회와 앞으로의 계획에 대해 입을 열었다.

1979년부터 지도자의 길을 걷기 시작한 조 감독은 40대였던 1990년대에 대표팀에서 유옥렬(39·현 대표팀 코치)과 여홍철(41·경희대 교수) 두 선수를 지도해 금메달을 바라봤으나 두번 다 눈앞에서 놓쳤었다.

조 감독은 "동메달, 은메달도 충분히 훌륭한 성적이지만 금메달이 가능하다 믿었기에 아쉬움이 남았었다"며 "그래도 둘다 한국 체조계를 발전시킨 훌륭한 선수들이고 자랑스럽다"고 칭찬했다.

이후 서울체고로 돌아가 어린 선수들을 양성하던 조 감독은 "2009년 대한체조협회가 런던올림픽 금메달을 위해 베테랑이 필요하다며 다시 태릉으로 부르더라"며 "이번만큼은 꼭 금메달을 목에 걸고 싶어 죽기살기로 해보자는 생각에 돌아왔다"고 회상했다.

조 감독은 광주체고 2학년이던 양학선(20·한체대)을 그해 말 성인 대표팀에 발탁하고 올림픽 금메달 후보로 육성했다.

올해 올림픽을 앞두고 일주일에 한 번 집에 가는 것을 빼곤 태릉에서 선수들과 동고동락한 조 감독은 양학선이 도마 금메달을 목에 걸며 예순이 넘은 나이에 지도자 인생 최고의 순간을 맞았다.

조 감독은 "1979년 처음 선수들을 데리고 세계선수권대회에 나갔을 때는 꼴찌에 가까운 성적을 거뒀었다"며 "하지만 고된 훈련을 거듭한 덕분에 1982년 뉴델리 아시안게임에서 동메달을 따냈고, 1991년 세계선수권 때는 단체종합 6위까지 올랐다"고 회상했다.

해외 지도자들과 정보를 나누고 싶어 영어 학원에 다니면서 공부했다고 말한 조 감독은 "1980년대 말 국제심판강습회에 갔다가 가토 사와오(일본)나 애드리안 스토이카(러시아) 등 현재 국제체조연맹(FIG) 거물들을 만나 조언을 구했고, 그때 인연으로 아직도 친분을 쌓고 지낸다"고 말했다.

조 감독은 "가토는 국제올림픽위원회(IOC) 명예의 전당까지 올라간 대단한 사람"이라며 "나는 FIG 명예의 전당 회원이니 나름 공통점이 있다"고 웃었다.

런던에서 돌아온 조 감독은 대상포진 바이러스가 척추까지 퍼졌다는 진단 결과를 받고 조만간 약물치료를 시작한다.

투병 중에도 삼성 직원들을 대상으로 강연을 준비하는 등 바쁜 나날을 보내고 있다.

조 감독은 "금메달은 일궈냈지만 단체전에서 꼴등한 것이 안타깝다"며 "개인전도 물론 중요하지만 감독 입장에서는 단체 메달을 손에 넣어 보는 것이 소원"이라고 아쉬워했다.

하지만 이 이상 자리에 연연하기보다 나이 어린 후배들에게 기회를 주고 싶다고 밝힌 조 감독은 "베트남 등 체조가 아직 덜 발전한 나라에서 지도자 자리를 맡아보고 싶다"는 뜻을 전했다.

"세계 각국에서 체조를 가르칠 수 있는 자격을 주는 명예자격증을 받았습니다. 여기에 봉사하라는 뜻도 담겨 있으니 체조가 발전하지 않은 다른 나라로 떠나 도움을 주는 것도 보람 있는 일이 될 것 같습니다."

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

2012 런던올림픽

![[속보] 이 대통령, 김민석 국무총리 임명안 재가](/data/news/2025/07/03/20250703_q4Mpfb.png)

![[단독] 김민석 총리, 취임 첫 일정으로 ‘송미령 반대’ 농민단체 농성장 방문](/data/news/2025/07/03/20250703_YUTdgQ.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.