“개인정보 팔아도 무죄”…‘깨알 고지’ 면죄부 준 이유 봤더니

입력 2016.08.12 (17:17)

수정 2016.08.12 (17:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경품행사 등을 통해 입수한 고객 정보를 보험사에 팔아 수익을 챙긴 홈플러스 전·현직 임원들이 항소심에서도 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법 형사항소5부(장일혁 부장판사)는 "홈플러스 측이 법이 규정한 개인정보 이용 목적을 모두 고지했다고 보인다"며 검찰의 항소를 기각하고 1심 판단을 유지했다.

홈플러스 ‘개인정보 판매’, 항소심에서도 ‘무죄’

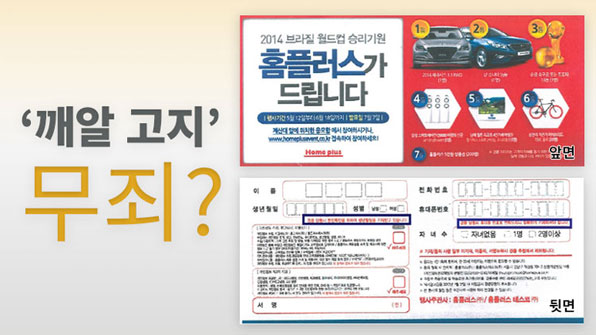

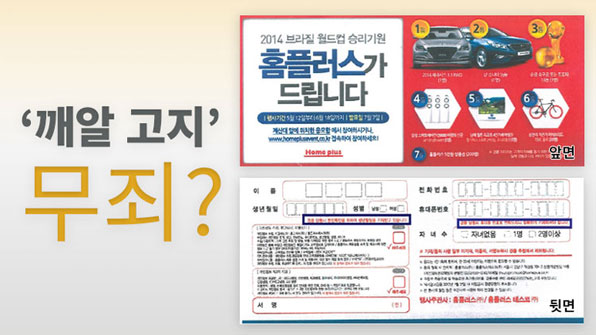

홈플러스는 2011년부터 14년까지 11차례에 걸쳐 홈페이지와 전단 등에 "홈플러스 창립 14주년 고객감사 대축제" 등을 내걸고 경품행사를 진행했다. 경품응모권 앞면에는 누구나 읽을 수 있는 글씨로 '정보수집에 동의하지 않으면 경품행사에 참여할 수 없다'고 기재했다. 뒷면에는 1mm의 글씨 크기로 '수집한 개인정보를 보험회사의 안내를 위한 전화, 마케팅 자료로 활용된다'고 기재했다. 검찰 수사 결과, 홈플러스는 이런 방식으로 모은 개인정보 2천4백여만 건을 7개 보험회사에 팔아 231억 원을 번 것으로 드러났다.

홈플러스의 경품 행사 응모권

홈플러스의 경품 행사 응모권

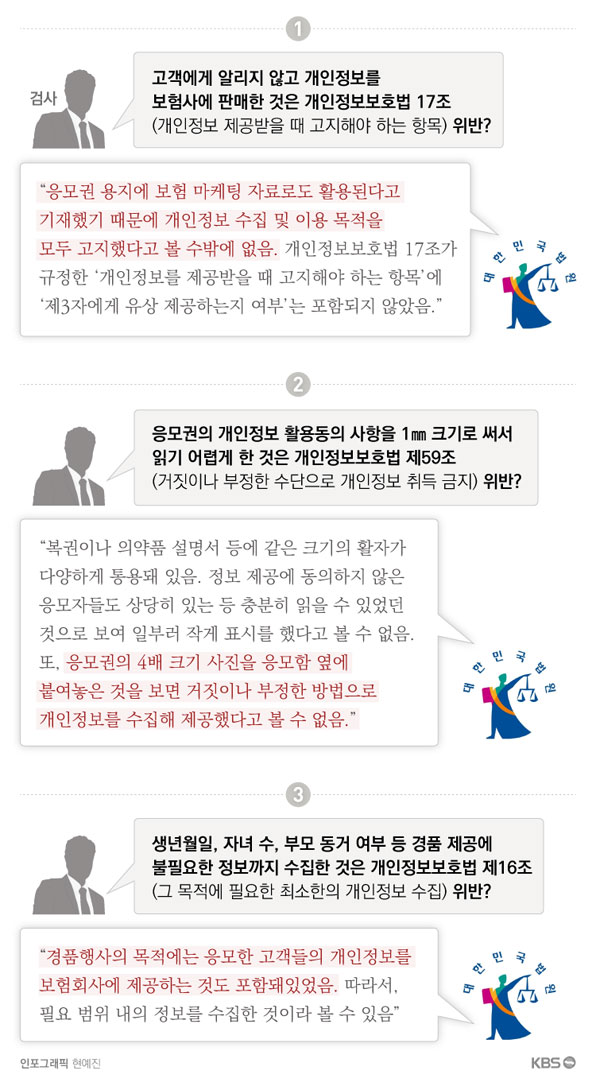

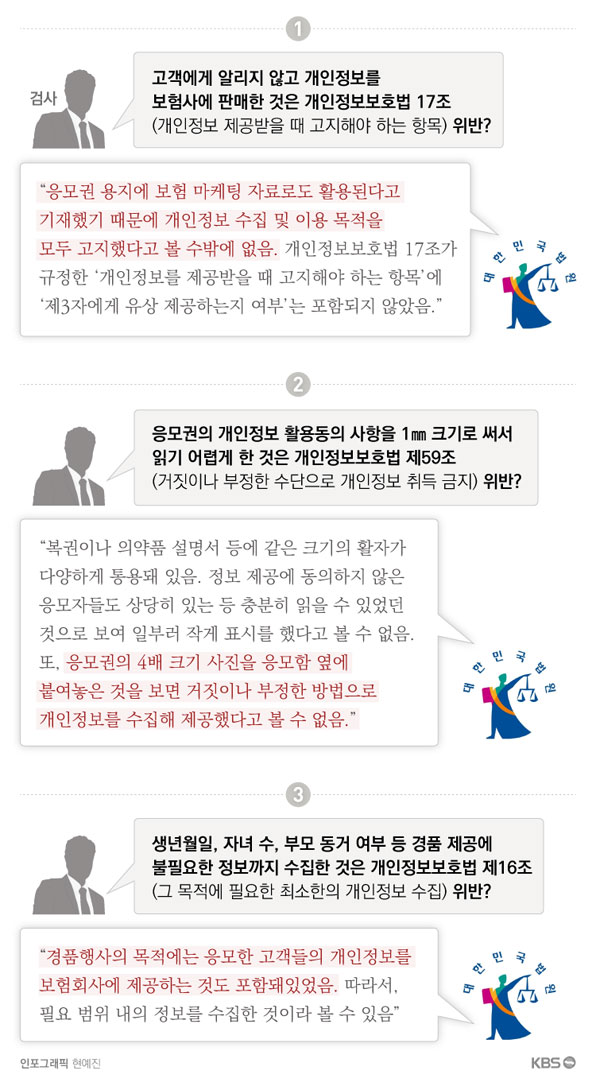

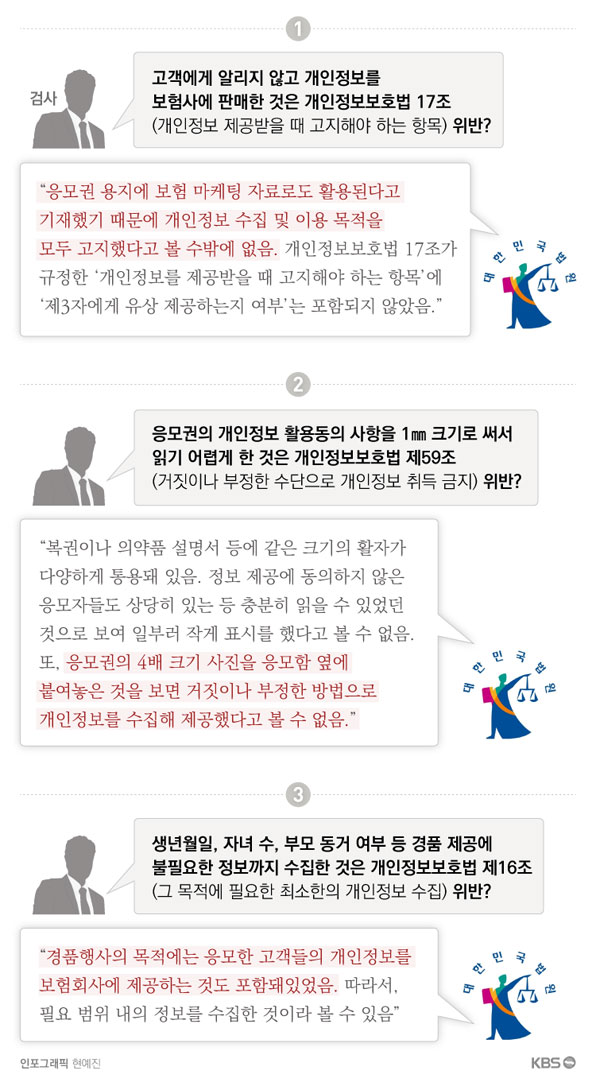

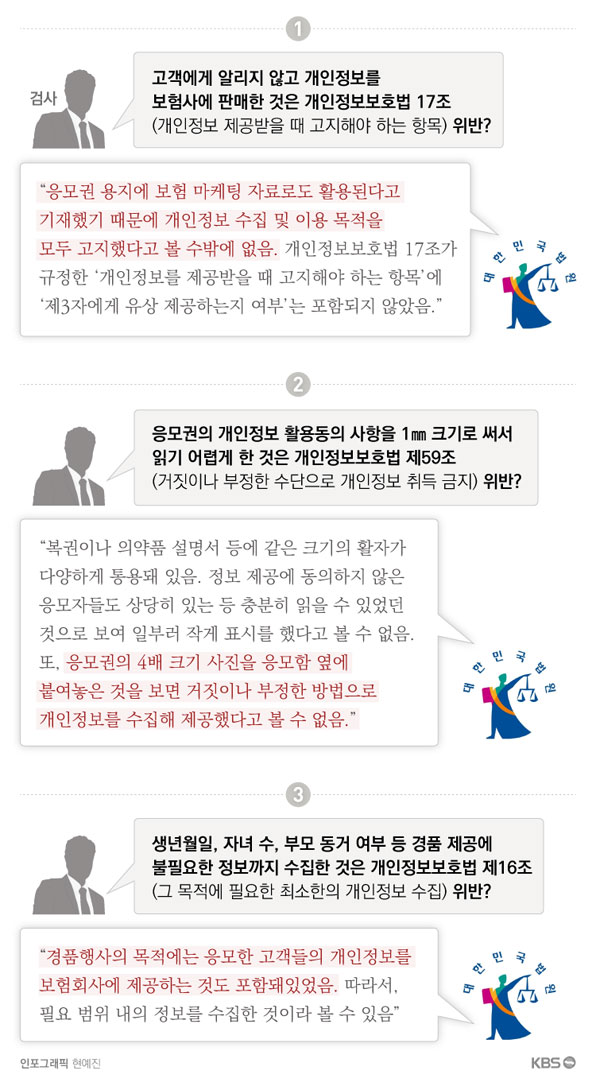

이번 사건의 핵심 쟁점은 크게 3가지 사안이 개인정보보호법에 어긋나는지 여부였다. 검찰의 기소 취지와 재판부의 판결 요지를 문답식으로 정리해보자.

논란 부른 판결…‘법리’와 ‘상식’ 사이

참여연대와 녹색소비자연대 등 13개 시민단체들은 공동성명을 내 이번 판결이 소비자의 개인정보 자기결정권을 보장하기 위해 제정된 개인정보보호법의 입법 취지에 어긋난다며 강하게 반발했다. 이들 시민단체는 지난 1월 1심 판결이 이뤄진 직후에도 "법원이 앞장서서 소비자들의 개인정보 권리를 침해했다"고 비판하고 "기업들이 개인정보를 무분별하게 공유하는데 이런 판결이 악용될 소지가 있다"며 우려를 표시했다.

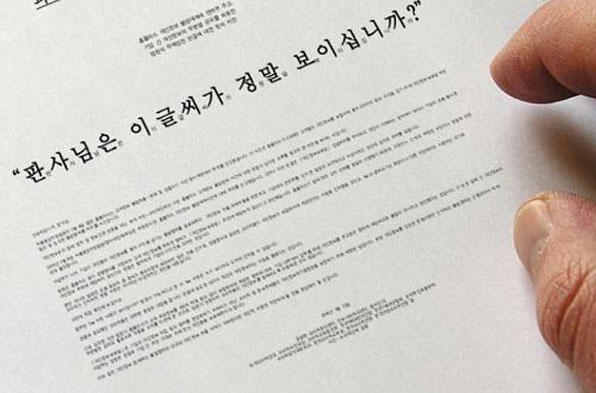

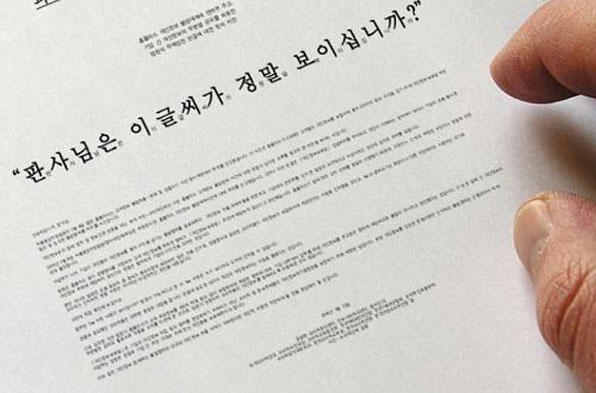

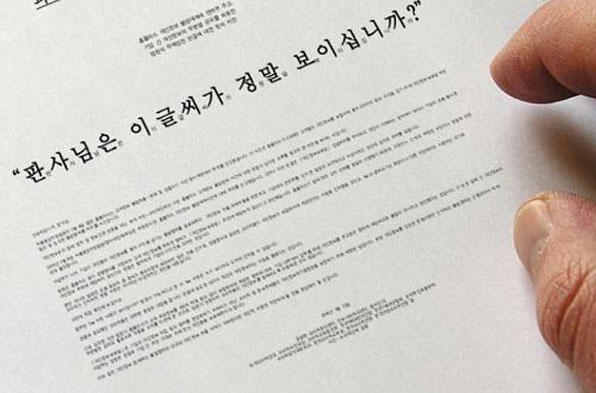

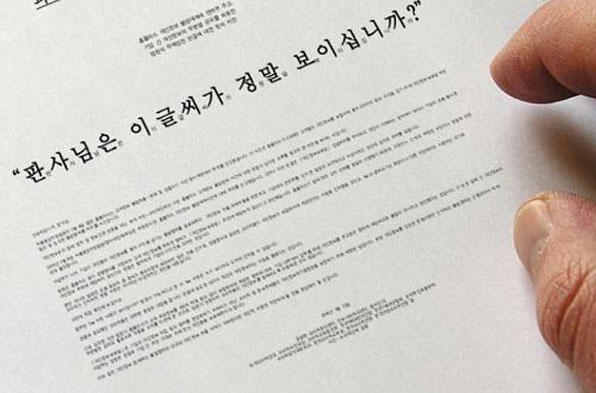

13개 시민·소비자단체는 지난 1월 1심 재판부에 1mm 크기 글씨로 작성한 항의 서한을 전달했다.

13개 시민·소비자단체는 지난 1월 1심 재판부에 1mm 크기 글씨로 작성한 항의 서한을 전달했다.

누리꾼들의 비판도 잇따르고 있다. 한 누리꾼은 "대다수 소비자들이 경품 행사에 대해 가지고 있을 통념과 상식을 고려한다면, 홈플러스는 명백히 소비자를 기만한 것"이라며 법원 판결에 아쉬움을 표시했다. 다른 누리꾼은 "소비자들이 개인정보가 보험사에 제공된다는 문구를 읽었다 하더라도, 이는 홈플러스가 매출을 늘리기 위해 실시하는 경품의 비용을 일부 보전하기 위한 차원으로 이해했을 것"이라며 "홈플러스는 처음부터 보험회사에 판매해 돈을 벌 목적으로 개인정보를 수집한 것인 만큼 개인정보보호법의 취지에 비춰봤을 때 거짓 수단이 동원된 것으로 봐야 한다"고 주장했다.

허술한 개인정보보호법…유사 사례 이어져

법원 판결이 소비자의 보편적 인식과 어긋난 건 허술한 개인정보보호법에도 원인이 있는 것으로 지적된다. 이는 재판의 중대 쟁점이었던 "개인정보를 제3자에 '판매'한다는 사실도 고지해야 할 법적 의무가 있느냐"에서 명확히 드러난다.

개인정보보호법 제17조는 개인정보 처리자가 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 정보주체의 동의를 받거나, △제공받는 자 △제공받는 자의 이용 목적 △항목 △제공받는 자가 개인정보를 보유하거나 이용하는 기간 △동의 거부 권리가 있다는 사실을 알리고 불이익이 있으면 그 내용을 알리라고 규정하고 있다. '판매' 여부에 대해서는 기재돼있지 않은 것이다.

법무법인 디딤돌의 심형훈 변호사는 "법 취지에 비춰봤을 때, 고지해야 할 목록에서 '판매' 여부를 일부러 뺀 것은 아닌 것으로 보인다"며, "기업끼리 개인정보를 사고파는 상황까지 미처 생각하지 못해 누락된 것으로 판단된다"고 말했다.

이같은 맹점은 최근 방송통신위원회가 롯데홈쇼핑의 고객정보 판매 사건을 처리하는 과정에서도 그대로 반영됐다. 롯데홈쇼핑은 2009년부터 2014년 사이에 인터넷 회원으로 등록한 고객 정보 324만여 건을 3개 손해보험사에 팔아 37억여 원을 벌었다. 하지만, 방통위가 문제삼아 과징금을 부과한 건 '제3자 동의'를 하지 않은 고객 정보 3만 건을 판매한 부분에 국한됐다.

방통위 관계자는 "현행법에서는 '개인 정보를 사고팔지 말라'고 규정한 조항이 없다. 이런 행위를 한 기업에 도의적 비판은 할 수 있지만, 사전에 '제3자 동의'를 받았다면 처벌할 길은 없다"고 설명했다.

참여연대 민생희망본부 홍정훈 간사는 "수집한 개인정보를 본연의 업무를 위해 제3자에게 '제공'하는 것과 돈을 벌기 위해 '판매'하는 것은 전혀 다르다"며 "판매 여부를 명확히 알리는 것은 물론, 동의할 내용 가운데 정보제공자에게 조금이라도 불리할 수 있거나 특이한 내용이 있다면 눈에 띄게 크게 고지하도록 관련 법을 개정해야 한다"고 말했다.

홈플러스 ‘개인정보 판매’, 항소심에서도 ‘무죄’

홈플러스는 2011년부터 14년까지 11차례에 걸쳐 홈페이지와 전단 등에 "홈플러스 창립 14주년 고객감사 대축제" 등을 내걸고 경품행사를 진행했다. 경품응모권 앞면에는 누구나 읽을 수 있는 글씨로 '정보수집에 동의하지 않으면 경품행사에 참여할 수 없다'고 기재했다. 뒷면에는 1mm의 글씨 크기로 '수집한 개인정보를 보험회사의 안내를 위한 전화, 마케팅 자료로 활용된다'고 기재했다. 검찰 수사 결과, 홈플러스는 이런 방식으로 모은 개인정보 2천4백여만 건을 7개 보험회사에 팔아 231억 원을 번 것으로 드러났다.

홈플러스의 경품 행사 응모권

홈플러스의 경품 행사 응모권이번 사건의 핵심 쟁점은 크게 3가지 사안이 개인정보보호법에 어긋나는지 여부였다. 검찰의 기소 취지와 재판부의 판결 요지를 문답식으로 정리해보자.

논란 부른 판결…‘법리’와 ‘상식’ 사이

참여연대와 녹색소비자연대 등 13개 시민단체들은 공동성명을 내 이번 판결이 소비자의 개인정보 자기결정권을 보장하기 위해 제정된 개인정보보호법의 입법 취지에 어긋난다며 강하게 반발했다. 이들 시민단체는 지난 1월 1심 판결이 이뤄진 직후에도 "법원이 앞장서서 소비자들의 개인정보 권리를 침해했다"고 비판하고 "기업들이 개인정보를 무분별하게 공유하는데 이런 판결이 악용될 소지가 있다"며 우려를 표시했다.

13개 시민·소비자단체는 지난 1월 1심 재판부에 1mm 크기 글씨로 작성한 항의 서한을 전달했다.

13개 시민·소비자단체는 지난 1월 1심 재판부에 1mm 크기 글씨로 작성한 항의 서한을 전달했다.누리꾼들의 비판도 잇따르고 있다. 한 누리꾼은 "대다수 소비자들이 경품 행사에 대해 가지고 있을 통념과 상식을 고려한다면, 홈플러스는 명백히 소비자를 기만한 것"이라며 법원 판결에 아쉬움을 표시했다. 다른 누리꾼은 "소비자들이 개인정보가 보험사에 제공된다는 문구를 읽었다 하더라도, 이는 홈플러스가 매출을 늘리기 위해 실시하는 경품의 비용을 일부 보전하기 위한 차원으로 이해했을 것"이라며 "홈플러스는 처음부터 보험회사에 판매해 돈을 벌 목적으로 개인정보를 수집한 것인 만큼 개인정보보호법의 취지에 비춰봤을 때 거짓 수단이 동원된 것으로 봐야 한다"고 주장했다.

허술한 개인정보보호법…유사 사례 이어져

법원 판결이 소비자의 보편적 인식과 어긋난 건 허술한 개인정보보호법에도 원인이 있는 것으로 지적된다. 이는 재판의 중대 쟁점이었던 "개인정보를 제3자에 '판매'한다는 사실도 고지해야 할 법적 의무가 있느냐"에서 명확히 드러난다.

개인정보보호법 제17조는 개인정보 처리자가 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 정보주체의 동의를 받거나, △제공받는 자 △제공받는 자의 이용 목적 △항목 △제공받는 자가 개인정보를 보유하거나 이용하는 기간 △동의 거부 권리가 있다는 사실을 알리고 불이익이 있으면 그 내용을 알리라고 규정하고 있다. '판매' 여부에 대해서는 기재돼있지 않은 것이다.

법무법인 디딤돌의 심형훈 변호사는 "법 취지에 비춰봤을 때, 고지해야 할 목록에서 '판매' 여부를 일부러 뺀 것은 아닌 것으로 보인다"며, "기업끼리 개인정보를 사고파는 상황까지 미처 생각하지 못해 누락된 것으로 판단된다"고 말했다.

이같은 맹점은 최근 방송통신위원회가 롯데홈쇼핑의 고객정보 판매 사건을 처리하는 과정에서도 그대로 반영됐다. 롯데홈쇼핑은 2009년부터 2014년 사이에 인터넷 회원으로 등록한 고객 정보 324만여 건을 3개 손해보험사에 팔아 37억여 원을 벌었다. 하지만, 방통위가 문제삼아 과징금을 부과한 건 '제3자 동의'를 하지 않은 고객 정보 3만 건을 판매한 부분에 국한됐다.

방통위 관계자는 "현행법에서는 '개인 정보를 사고팔지 말라'고 규정한 조항이 없다. 이런 행위를 한 기업에 도의적 비판은 할 수 있지만, 사전에 '제3자 동의'를 받았다면 처벌할 길은 없다"고 설명했다.

참여연대 민생희망본부 홍정훈 간사는 "수집한 개인정보를 본연의 업무를 위해 제3자에게 '제공'하는 것과 돈을 벌기 위해 '판매'하는 것은 전혀 다르다"며 "판매 여부를 명확히 알리는 것은 물론, 동의할 내용 가운데 정보제공자에게 조금이라도 불리할 수 있거나 특이한 내용이 있다면 눈에 띄게 크게 고지하도록 관련 법을 개정해야 한다"고 말했다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- “개인정보 팔아도 무죄”…‘깨알 고지’ 면죄부 준 이유 봤더니

-

- 입력 2016-08-12 17:17:41

- 수정2016-08-12 17:35:00

경품행사 등을 통해 입수한 고객 정보를 보험사에 팔아 수익을 챙긴 홈플러스 전·현직 임원들이 항소심에서도 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법 형사항소5부(장일혁 부장판사)는 "홈플러스 측이 법이 규정한 개인정보 이용 목적을 모두 고지했다고 보인다"며 검찰의 항소를 기각하고 1심 판단을 유지했다.

홈플러스 ‘개인정보 판매’, 항소심에서도 ‘무죄’

홈플러스는 2011년부터 14년까지 11차례에 걸쳐 홈페이지와 전단 등에 "홈플러스 창립 14주년 고객감사 대축제" 등을 내걸고 경품행사를 진행했다. 경품응모권 앞면에는 누구나 읽을 수 있는 글씨로 '정보수집에 동의하지 않으면 경품행사에 참여할 수 없다'고 기재했다. 뒷면에는 1mm의 글씨 크기로 '수집한 개인정보를 보험회사의 안내를 위한 전화, 마케팅 자료로 활용된다'고 기재했다. 검찰 수사 결과, 홈플러스는 이런 방식으로 모은 개인정보 2천4백여만 건을 7개 보험회사에 팔아 231억 원을 번 것으로 드러났다.

이번 사건의 핵심 쟁점은 크게 3가지 사안이 개인정보보호법에 어긋나는지 여부였다. 검찰의 기소 취지와 재판부의 판결 요지를 문답식으로 정리해보자.

논란 부른 판결…‘법리’와 ‘상식’ 사이

참여연대와 녹색소비자연대 등 13개 시민단체들은 공동성명을 내 이번 판결이 소비자의 개인정보 자기결정권을 보장하기 위해 제정된 개인정보보호법의 입법 취지에 어긋난다며 강하게 반발했다. 이들 시민단체는 지난 1월 1심 판결이 이뤄진 직후에도 "법원이 앞장서서 소비자들의 개인정보 권리를 침해했다"고 비판하고 "기업들이 개인정보를 무분별하게 공유하는데 이런 판결이 악용될 소지가 있다"며 우려를 표시했다.

누리꾼들의 비판도 잇따르고 있다. 한 누리꾼은 "대다수 소비자들이 경품 행사에 대해 가지고 있을 통념과 상식을 고려한다면, 홈플러스는 명백히 소비자를 기만한 것"이라며 법원 판결에 아쉬움을 표시했다. 다른 누리꾼은 "소비자들이 개인정보가 보험사에 제공된다는 문구를 읽었다 하더라도, 이는 홈플러스가 매출을 늘리기 위해 실시하는 경품의 비용을 일부 보전하기 위한 차원으로 이해했을 것"이라며 "홈플러스는 처음부터 보험회사에 판매해 돈을 벌 목적으로 개인정보를 수집한 것인 만큼 개인정보보호법의 취지에 비춰봤을 때 거짓 수단이 동원된 것으로 봐야 한다"고 주장했다.

허술한 개인정보보호법…유사 사례 이어져

법원 판결이 소비자의 보편적 인식과 어긋난 건 허술한 개인정보보호법에도 원인이 있는 것으로 지적된다. 이는 재판의 중대 쟁점이었던 "개인정보를 제3자에 '판매'한다는 사실도 고지해야 할 법적 의무가 있느냐"에서 명확히 드러난다.

개인정보보호법 제17조는 개인정보 처리자가 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 정보주체의 동의를 받거나, △제공받는 자 △제공받는 자의 이용 목적 △항목 △제공받는 자가 개인정보를 보유하거나 이용하는 기간 △동의 거부 권리가 있다는 사실을 알리고 불이익이 있으면 그 내용을 알리라고 규정하고 있다. '판매' 여부에 대해서는 기재돼있지 않은 것이다.

법무법인 디딤돌의 심형훈 변호사는 "법 취지에 비춰봤을 때, 고지해야 할 목록에서 '판매' 여부를 일부러 뺀 것은 아닌 것으로 보인다"며, "기업끼리 개인정보를 사고파는 상황까지 미처 생각하지 못해 누락된 것으로 판단된다"고 말했다.

이같은 맹점은 최근 방송통신위원회가 롯데홈쇼핑의 고객정보 판매 사건을 처리하는 과정에서도 그대로 반영됐다. 롯데홈쇼핑은 2009년부터 2014년 사이에 인터넷 회원으로 등록한 고객 정보 324만여 건을 3개 손해보험사에 팔아 37억여 원을 벌었다. 하지만, 방통위가 문제삼아 과징금을 부과한 건 '제3자 동의'를 하지 않은 고객 정보 3만 건을 판매한 부분에 국한됐다.

방통위 관계자는 "현행법에서는 '개인 정보를 사고팔지 말라'고 규정한 조항이 없다. 이런 행위를 한 기업에 도의적 비판은 할 수 있지만, 사전에 '제3자 동의'를 받았다면 처벌할 길은 없다"고 설명했다.

참여연대 민생희망본부 홍정훈 간사는 "수집한 개인정보를 본연의 업무를 위해 제3자에게 '제공'하는 것과 돈을 벌기 위해 '판매'하는 것은 전혀 다르다"며 "판매 여부를 명확히 알리는 것은 물론, 동의할 내용 가운데 정보제공자에게 조금이라도 불리할 수 있거나 특이한 내용이 있다면 눈에 띄게 크게 고지하도록 관련 법을 개정해야 한다"고 말했다.

홈플러스 ‘개인정보 판매’, 항소심에서도 ‘무죄’

홈플러스는 2011년부터 14년까지 11차례에 걸쳐 홈페이지와 전단 등에 "홈플러스 창립 14주년 고객감사 대축제" 등을 내걸고 경품행사를 진행했다. 경품응모권 앞면에는 누구나 읽을 수 있는 글씨로 '정보수집에 동의하지 않으면 경품행사에 참여할 수 없다'고 기재했다. 뒷면에는 1mm의 글씨 크기로 '수집한 개인정보를 보험회사의 안내를 위한 전화, 마케팅 자료로 활용된다'고 기재했다. 검찰 수사 결과, 홈플러스는 이런 방식으로 모은 개인정보 2천4백여만 건을 7개 보험회사에 팔아 231억 원을 번 것으로 드러났다.

이번 사건의 핵심 쟁점은 크게 3가지 사안이 개인정보보호법에 어긋나는지 여부였다. 검찰의 기소 취지와 재판부의 판결 요지를 문답식으로 정리해보자.

논란 부른 판결…‘법리’와 ‘상식’ 사이

참여연대와 녹색소비자연대 등 13개 시민단체들은 공동성명을 내 이번 판결이 소비자의 개인정보 자기결정권을 보장하기 위해 제정된 개인정보보호법의 입법 취지에 어긋난다며 강하게 반발했다. 이들 시민단체는 지난 1월 1심 판결이 이뤄진 직후에도 "법원이 앞장서서 소비자들의 개인정보 권리를 침해했다"고 비판하고 "기업들이 개인정보를 무분별하게 공유하는데 이런 판결이 악용될 소지가 있다"며 우려를 표시했다.

누리꾼들의 비판도 잇따르고 있다. 한 누리꾼은 "대다수 소비자들이 경품 행사에 대해 가지고 있을 통념과 상식을 고려한다면, 홈플러스는 명백히 소비자를 기만한 것"이라며 법원 판결에 아쉬움을 표시했다. 다른 누리꾼은 "소비자들이 개인정보가 보험사에 제공된다는 문구를 읽었다 하더라도, 이는 홈플러스가 매출을 늘리기 위해 실시하는 경품의 비용을 일부 보전하기 위한 차원으로 이해했을 것"이라며 "홈플러스는 처음부터 보험회사에 판매해 돈을 벌 목적으로 개인정보를 수집한 것인 만큼 개인정보보호법의 취지에 비춰봤을 때 거짓 수단이 동원된 것으로 봐야 한다"고 주장했다.

허술한 개인정보보호법…유사 사례 이어져

법원 판결이 소비자의 보편적 인식과 어긋난 건 허술한 개인정보보호법에도 원인이 있는 것으로 지적된다. 이는 재판의 중대 쟁점이었던 "개인정보를 제3자에 '판매'한다는 사실도 고지해야 할 법적 의무가 있느냐"에서 명확히 드러난다.

개인정보보호법 제17조는 개인정보 처리자가 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 정보주체의 동의를 받거나, △제공받는 자 △제공받는 자의 이용 목적 △항목 △제공받는 자가 개인정보를 보유하거나 이용하는 기간 △동의 거부 권리가 있다는 사실을 알리고 불이익이 있으면 그 내용을 알리라고 규정하고 있다. '판매' 여부에 대해서는 기재돼있지 않은 것이다.

법무법인 디딤돌의 심형훈 변호사는 "법 취지에 비춰봤을 때, 고지해야 할 목록에서 '판매' 여부를 일부러 뺀 것은 아닌 것으로 보인다"며, "기업끼리 개인정보를 사고파는 상황까지 미처 생각하지 못해 누락된 것으로 판단된다"고 말했다.

이같은 맹점은 최근 방송통신위원회가 롯데홈쇼핑의 고객정보 판매 사건을 처리하는 과정에서도 그대로 반영됐다. 롯데홈쇼핑은 2009년부터 2014년 사이에 인터넷 회원으로 등록한 고객 정보 324만여 건을 3개 손해보험사에 팔아 37억여 원을 벌었다. 하지만, 방통위가 문제삼아 과징금을 부과한 건 '제3자 동의'를 하지 않은 고객 정보 3만 건을 판매한 부분에 국한됐다.

방통위 관계자는 "현행법에서는 '개인 정보를 사고팔지 말라'고 규정한 조항이 없다. 이런 행위를 한 기업에 도의적 비판은 할 수 있지만, 사전에 '제3자 동의'를 받았다면 처벌할 길은 없다"고 설명했다.

참여연대 민생희망본부 홍정훈 간사는 "수집한 개인정보를 본연의 업무를 위해 제3자에게 '제공'하는 것과 돈을 벌기 위해 '판매'하는 것은 전혀 다르다"며 "판매 여부를 명확히 알리는 것은 물론, 동의할 내용 가운데 정보제공자에게 조금이라도 불리할 수 있거나 특이한 내용이 있다면 눈에 띄게 크게 고지하도록 관련 법을 개정해야 한다"고 말했다.

-

-

임장원 기자 jwlim@kbs.co.kr

임장원 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.