"원칙적으로는 현각 스님의 비판을 수용합니다"

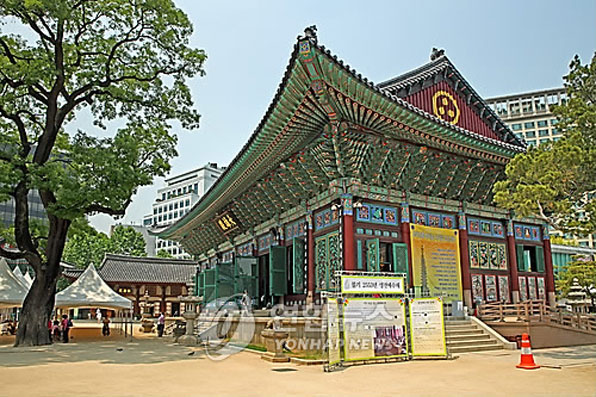

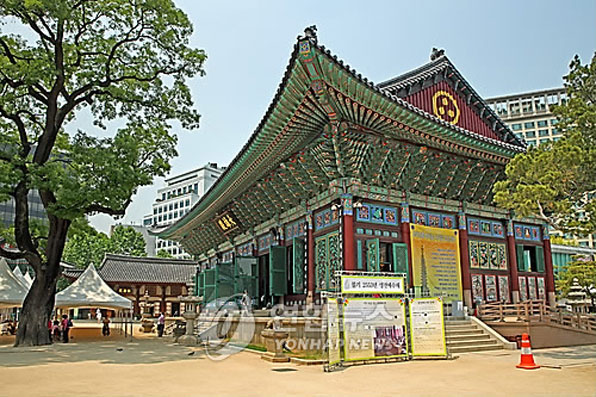

대한불교조계종 포교원장 지홍스님이 17일 저녁 서울 종로구 관훈동에서 포교 정책을 발표하는 자리에서 한 말이다.

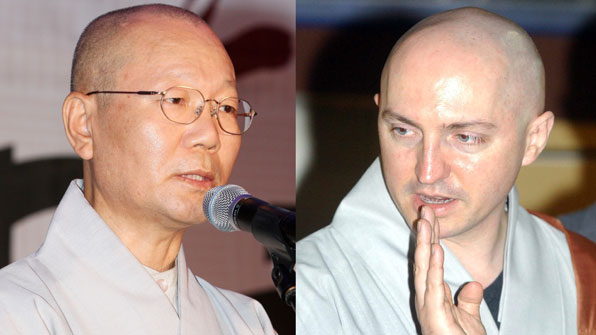

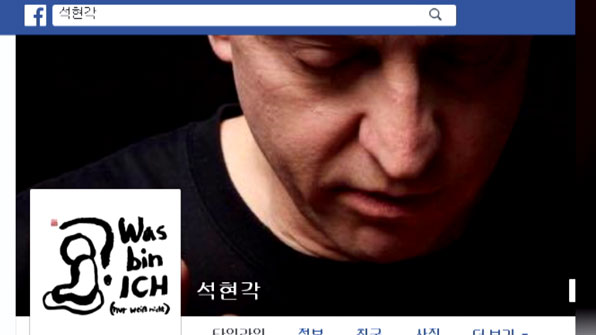

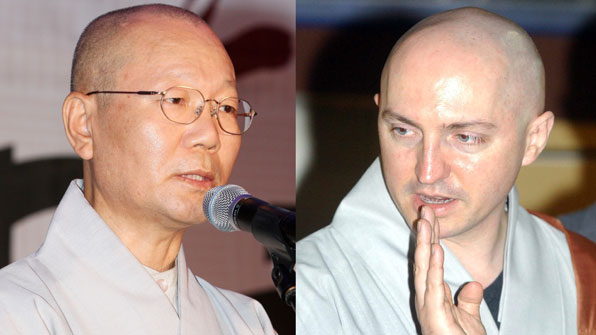

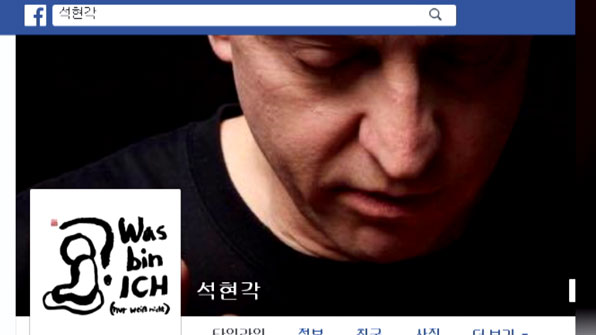

현각 스님이 지난 달 27일 자신의 페이스북에 한국불교를 비판하고 떠나겠다는 글을 남긴 이후 비록 사견임을 전제로 했지만 조계종 최고 책임자 가운데서 현각 스님의 말을 수용한다는 것을 공식으로 밝힌 것은 포교원장 스님이 처음이다.

지홍 스님은 "하지만 (현각 스님이) 더 적극적으로 책임 있게 이야기해야 한다"며 "페이스북이 아닌 보다 공식적인 입장에서 이야기해야 하고, 불교만을 이야기하는 게 아니라 한국사회 종교의 신행 형태를 함께 이야기해야 울림이 클 것"이라고 말했다.

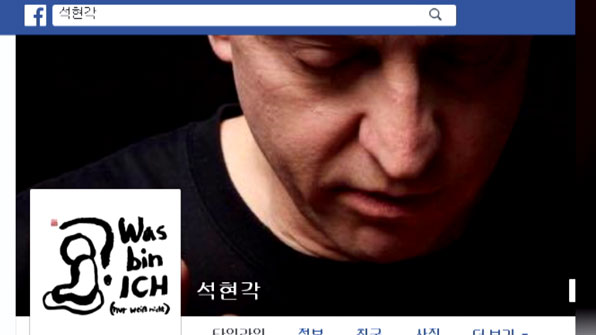

현각 스님은 페이스북에서 『한국 불교의 문제점으로 유교적 관습, 남녀 . 국적차별, 형식주의, 기복주의, 스님과 신도의 차등, 외국 승려 차별』 등을 지적했다.

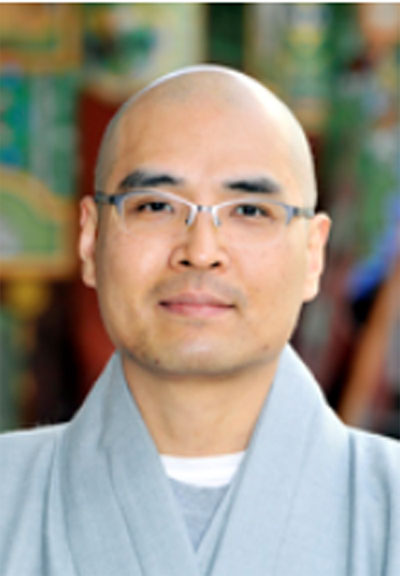

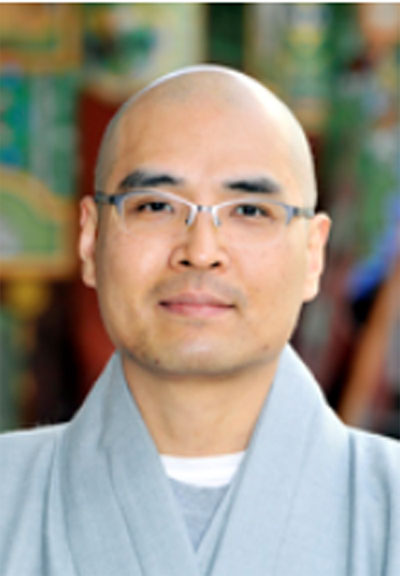

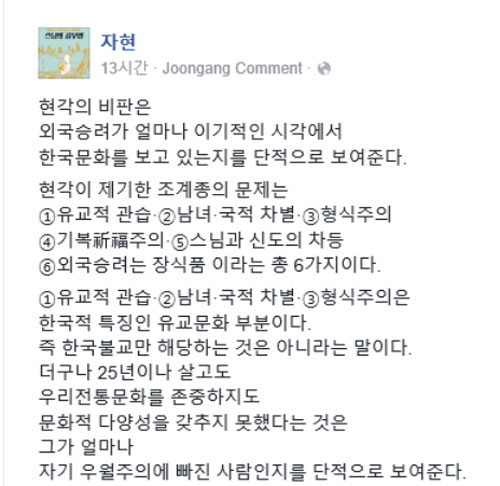

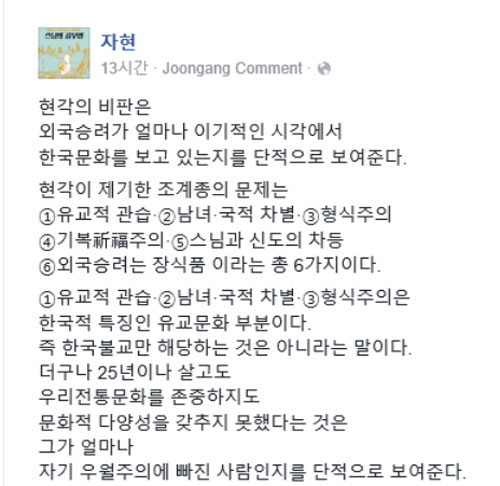

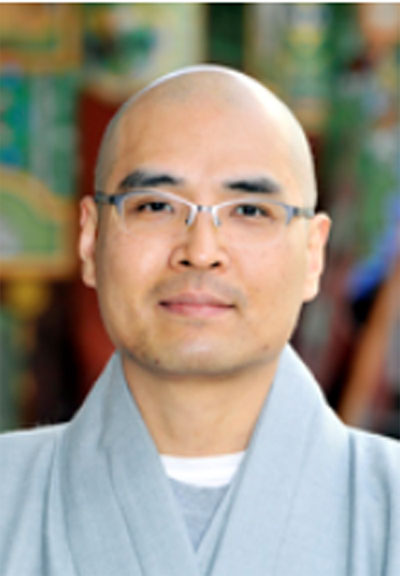

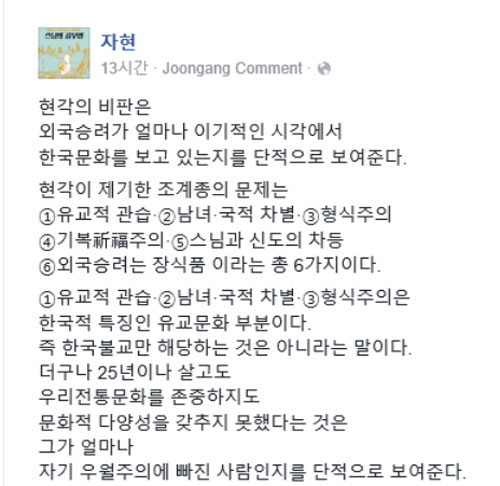

지홍 스님이 현각 스님의 이 같은 비판에 대해 '원칙적 수용'을 밝힌 것은 '현각 스님의 한국 불교 비판'을 비판한 월정사 교무국장 자현 스님과는 사뭇 다르다.

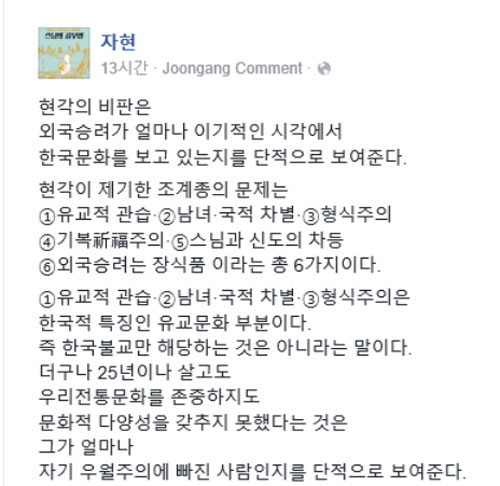

자현 스님은 자신의 페이스북과 불교신문 기고를 통해 현각 스님의 글은 우리 문화에 대한 몰이해와 이기심에서 비롯됐다고 비판했다.

"현각스님은 미국과 하버드대 출신이라는 점 때문에 우리의 유교문화 속에 남아있는 사대주의와 학벌주의의 특혜를 받아 일약 스타덤에 오른 분이다. 당신이 비판한 유교문화가 스님의 한국불교에서의 위치를 만들어준 셈이다. 덕분에 이분은 한국 승려가 경험하는 한국불교의 낮은 자리를 경험해 볼 기회가 없었다. 즉 현각 스님에게 한국 불교와 한국이라는 나라는 너무 쉬웠던 것이다. 이것이 현각 스님으로 하여금 몸은 한국에 있지만 미국 우월주의라는 독선에 갇혀 있도록 한 원인"이라고 자현 스님은 진단했다.

나아가 자현 스님은 '현각 스님이 파장이 커지자 한국어 부족이라고 해명했지만 그것으로 부족하다'며 조속히 돌아와서 참회하는 결자해지의 성숙한 모습을 보여줄 것을 요구했다.

종단의 책임 있는 스님은 아니지만 학승으로 유명하고 교구 본사의 국장 스님 자격으로 조계종 종립지를 통해 세 차례나 연재한 현각 스님에 대한 자현 스님의 비판은 조계종을 대변한 것으로 비쳐졌다.

하지만 자현 스님의 글에 대해 '현각 죽이기'라는 비판이 있었고, 많은 대중이 현각 스님의 글에 동조하는 상황이 심화되는 가운데 포교원장 스님의 '원칙적 수용'이라는 말이 나온 것은 사견을 전제로 했지만 종단의 변화된 분위기를 반영한 것으로 평가된다.

그래서인지 이날 발표한 종책 기조에는 현각 스님의 한국 불교 비판에 포함된 내용과 일맥상통하는 내용도 눈에 띄었다.

지홍 스님이 밝힌 포교 정책 5대 종책기조는 ▲ 신행혁신운동 전개 ▲ 플랫폼 방식의 전법 허브 구축 ▲ 사찰과포교 신도단체들과의 수평적 네트워크 구축 ▲ 유대와 공존의 다양한 공동체 만들기 ▲ 나눔과 베풂의 선행문화 창출 등이다.

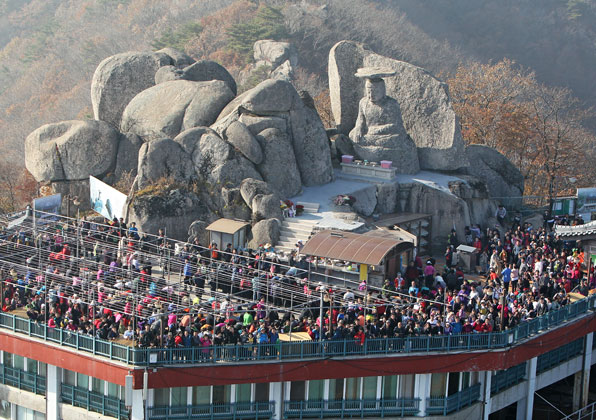

지홍 스님은 이와 관련해 "종교에 대한 관심이 점차 멀어지는 데는 종교가 사회 요구 내용을 실행하지 못한 탓도 있다. 미래사회에 종교가 어떤 역할을 해야 하는지, 또 어떻게 기복신앙을 극복할 것인가에 대한 고민을 담아 신행혁신을 새 포교종책의 중심에 뒀다"고 밝혔다.

지홍 스님은 이어 "불교를 비롯한 모든 종교가 기복적 차원에 머물러 있다"며 "불교의 경우 부처님께서 계시던 시절 '보살행'의 불교 수행 방식으로 돌아가야 한다"고 강조했다. 보살행을 통해 지혜를 받고 삶의 결과를 사회와 역사 속에 나누는 회향이 본래의 가르침이란 것이다.

한국불교의 자성도 촉구했다. 스님은 "자본주의 병폐에 물들어 사찰이 제 역할을 하지 못했다. 그리고 불교가 사회적 요구에 부응하지 못했다"며 "기복신앙을 벗어나서 수행을 통해 자기 변화를 일으키고 삶의 질을 바꾸는 방향으로 나가야 한다"고 역설했다.

종교를 위한 종교가 아닌, 사회와 이웃 그리고 국가를 위한 종교가 돼야 한다는 지적이다. 이렇게 되지 못할 때 불교는 10년 내에 존립할 수 없는 상황이 온다고도 말했다.

이는 심각한 출가자 감소 현상을 보면 실감할 수 있다. 조계종에서 예비 승려인 사미(남성)·사미니(여성) 수계를 위해 교육받고 있는 사람은 2005년 319명이었으나, 2010년 278명과 지난해 205명으로 10여 년 새 100명 이상이나 줄었다. 지난해 출가자 수는 10년 전에 비해 3분의 1 수준에 불과하다.

오비이락일지는 모르지만 현각 스님의 한국 불교 비판이 있은 지 20여 일 만에 나온 '7대포교원 포교정책'. 그 중심은 부처님 당시의 보살행으로 기복 신앙을 극복하자는 것이다. 이는 현각 스님의 지적이 아니라도 불교 신자는 물론 대부분의 사람들이 느끼던 것이다.

세속에 사는 신자들은 기복 신앙을 극복하자는 다짐을 하는데 정작 구도를 위해 세속을 버린 스님들은 무엇을 보여줄 것인지 무척 기다려진다.

대한불교조계종 포교원장 지홍스님이 17일 저녁 서울 종로구 관훈동에서 포교 정책을 발표하는 자리에서 한 말이다.

현각 스님이 지난 달 27일 자신의 페이스북에 한국불교를 비판하고 떠나겠다는 글을 남긴 이후 비록 사견임을 전제로 했지만 조계종 최고 책임자 가운데서 현각 스님의 말을 수용한다는 것을 공식으로 밝힌 것은 포교원장 스님이 처음이다.

지홍 스님은 "하지만 (현각 스님이) 더 적극적으로 책임 있게 이야기해야 한다"며 "페이스북이 아닌 보다 공식적인 입장에서 이야기해야 하고, 불교만을 이야기하는 게 아니라 한국사회 종교의 신행 형태를 함께 이야기해야 울림이 클 것"이라고 말했다.

현각 스님은 페이스북에서 『한국 불교의 문제점으로 유교적 관습, 남녀 . 국적차별, 형식주의, 기복주의, 스님과 신도의 차등, 외국 승려 차별』 등을 지적했다.

지홍 스님이 현각 스님의 이 같은 비판에 대해 '원칙적 수용'을 밝힌 것은 '현각 스님의 한국 불교 비판'을 비판한 월정사 교무국장 자현 스님과는 사뭇 다르다.

자현 스님은 자신의 페이스북과 불교신문 기고를 통해 현각 스님의 글은 우리 문화에 대한 몰이해와 이기심에서 비롯됐다고 비판했다.

"현각스님은 미국과 하버드대 출신이라는 점 때문에 우리의 유교문화 속에 남아있는 사대주의와 학벌주의의 특혜를 받아 일약 스타덤에 오른 분이다. 당신이 비판한 유교문화가 스님의 한국불교에서의 위치를 만들어준 셈이다. 덕분에 이분은 한국 승려가 경험하는 한국불교의 낮은 자리를 경험해 볼 기회가 없었다. 즉 현각 스님에게 한국 불교와 한국이라는 나라는 너무 쉬웠던 것이다. 이것이 현각 스님으로 하여금 몸은 한국에 있지만 미국 우월주의라는 독선에 갇혀 있도록 한 원인"이라고 자현 스님은 진단했다.

나아가 자현 스님은 '현각 스님이 파장이 커지자 한국어 부족이라고 해명했지만 그것으로 부족하다'며 조속히 돌아와서 참회하는 결자해지의 성숙한 모습을 보여줄 것을 요구했다.

종단의 책임 있는 스님은 아니지만 학승으로 유명하고 교구 본사의 국장 스님 자격으로 조계종 종립지를 통해 세 차례나 연재한 현각 스님에 대한 자현 스님의 비판은 조계종을 대변한 것으로 비쳐졌다.

하지만 자현 스님의 글에 대해 '현각 죽이기'라는 비판이 있었고, 많은 대중이 현각 스님의 글에 동조하는 상황이 심화되는 가운데 포교원장 스님의 '원칙적 수용'이라는 말이 나온 것은 사견을 전제로 했지만 종단의 변화된 분위기를 반영한 것으로 평가된다.

그래서인지 이날 발표한 종책 기조에는 현각 스님의 한국 불교 비판에 포함된 내용과 일맥상통하는 내용도 눈에 띄었다.

지홍 스님이 밝힌 포교 정책 5대 종책기조는 ▲ 신행혁신운동 전개 ▲ 플랫폼 방식의 전법 허브 구축 ▲ 사찰과포교 신도단체들과의 수평적 네트워크 구축 ▲ 유대와 공존의 다양한 공동체 만들기 ▲ 나눔과 베풂의 선행문화 창출 등이다.

지홍 스님은 이와 관련해 "종교에 대한 관심이 점차 멀어지는 데는 종교가 사회 요구 내용을 실행하지 못한 탓도 있다. 미래사회에 종교가 어떤 역할을 해야 하는지, 또 어떻게 기복신앙을 극복할 것인가에 대한 고민을 담아 신행혁신을 새 포교종책의 중심에 뒀다"고 밝혔다.

지홍 스님은 이어 "불교를 비롯한 모든 종교가 기복적 차원에 머물러 있다"며 "불교의 경우 부처님께서 계시던 시절 '보살행'의 불교 수행 방식으로 돌아가야 한다"고 강조했다. 보살행을 통해 지혜를 받고 삶의 결과를 사회와 역사 속에 나누는 회향이 본래의 가르침이란 것이다.

한국불교의 자성도 촉구했다. 스님은 "자본주의 병폐에 물들어 사찰이 제 역할을 하지 못했다. 그리고 불교가 사회적 요구에 부응하지 못했다"며 "기복신앙을 벗어나서 수행을 통해 자기 변화를 일으키고 삶의 질을 바꾸는 방향으로 나가야 한다"고 역설했다.

종교를 위한 종교가 아닌, 사회와 이웃 그리고 국가를 위한 종교가 돼야 한다는 지적이다. 이렇게 되지 못할 때 불교는 10년 내에 존립할 수 없는 상황이 온다고도 말했다.

이는 심각한 출가자 감소 현상을 보면 실감할 수 있다. 조계종에서 예비 승려인 사미(남성)·사미니(여성) 수계를 위해 교육받고 있는 사람은 2005년 319명이었으나, 2010년 278명과 지난해 205명으로 10여 년 새 100명 이상이나 줄었다. 지난해 출가자 수는 10년 전에 비해 3분의 1 수준에 불과하다.

오비이락일지는 모르지만 현각 스님의 한국 불교 비판이 있은 지 20여 일 만에 나온 '7대포교원 포교정책'. 그 중심은 부처님 당시의 보살행으로 기복 신앙을 극복하자는 것이다. 이는 현각 스님의 지적이 아니라도 불교 신자는 물론 대부분의 사람들이 느끼던 것이다.

세속에 사는 신자들은 기복 신앙을 극복하자는 다짐을 하는데 정작 구도를 위해 세속을 버린 스님들은 무엇을 보여줄 것인지 무척 기다려진다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 조계종 태도 변화…현각스님 비판 수용하나?

-

- 입력 2016-08-19 09:01:50

"원칙적으로는 현각 스님의 비판을 수용합니다"

대한불교조계종 포교원장 지홍스님이 17일 저녁 서울 종로구 관훈동에서 포교 정책을 발표하는 자리에서 한 말이다.

현각 스님이 지난 달 27일 자신의 페이스북에 한국불교를 비판하고 떠나겠다는 글을 남긴 이후 비록 사견임을 전제로 했지만 조계종 최고 책임자 가운데서 현각 스님의 말을 수용한다는 것을 공식으로 밝힌 것은 포교원장 스님이 처음이다.

지홍 스님은 "하지만 (현각 스님이) 더 적극적으로 책임 있게 이야기해야 한다"며 "페이스북이 아닌 보다 공식적인 입장에서 이야기해야 하고, 불교만을 이야기하는 게 아니라 한국사회 종교의 신행 형태를 함께 이야기해야 울림이 클 것"이라고 말했다.

현각 스님은 페이스북에서 『한국 불교의 문제점으로 유교적 관습, 남녀 . 국적차별, 형식주의, 기복주의, 스님과 신도의 차등, 외국 승려 차별』 등을 지적했다.

지홍 스님이 현각 스님의 이 같은 비판에 대해 '원칙적 수용'을 밝힌 것은 '현각 스님의 한국 불교 비판'을 비판한 월정사 교무국장 자현 스님과는 사뭇 다르다.

자현 스님은 자신의 페이스북과 불교신문 기고를 통해 현각 스님의 글은 우리 문화에 대한 몰이해와 이기심에서 비롯됐다고 비판했다.

"현각스님은 미국과 하버드대 출신이라는 점 때문에 우리의 유교문화 속에 남아있는 사대주의와 학벌주의의 특혜를 받아 일약 스타덤에 오른 분이다. 당신이 비판한 유교문화가 스님의 한국불교에서의 위치를 만들어준 셈이다. 덕분에 이분은 한국 승려가 경험하는 한국불교의 낮은 자리를 경험해 볼 기회가 없었다. 즉 현각 스님에게 한국 불교와 한국이라는 나라는 너무 쉬웠던 것이다. 이것이 현각 스님으로 하여금 몸은 한국에 있지만 미국 우월주의라는 독선에 갇혀 있도록 한 원인"이라고 자현 스님은 진단했다.

나아가 자현 스님은 '현각 스님이 파장이 커지자 한국어 부족이라고 해명했지만 그것으로 부족하다'며 조속히 돌아와서 참회하는 결자해지의 성숙한 모습을 보여줄 것을 요구했다.

종단의 책임 있는 스님은 아니지만 학승으로 유명하고 교구 본사의 국장 스님 자격으로 조계종 종립지를 통해 세 차례나 연재한 현각 스님에 대한 자현 스님의 비판은 조계종을 대변한 것으로 비쳐졌다.

하지만 자현 스님의 글에 대해 '현각 죽이기'라는 비판이 있었고, 많은 대중이 현각 스님의 글에 동조하는 상황이 심화되는 가운데 포교원장 스님의 '원칙적 수용'이라는 말이 나온 것은 사견을 전제로 했지만 종단의 변화된 분위기를 반영한 것으로 평가된다.

그래서인지 이날 발표한 종책 기조에는 현각 스님의 한국 불교 비판에 포함된 내용과 일맥상통하는 내용도 눈에 띄었다.

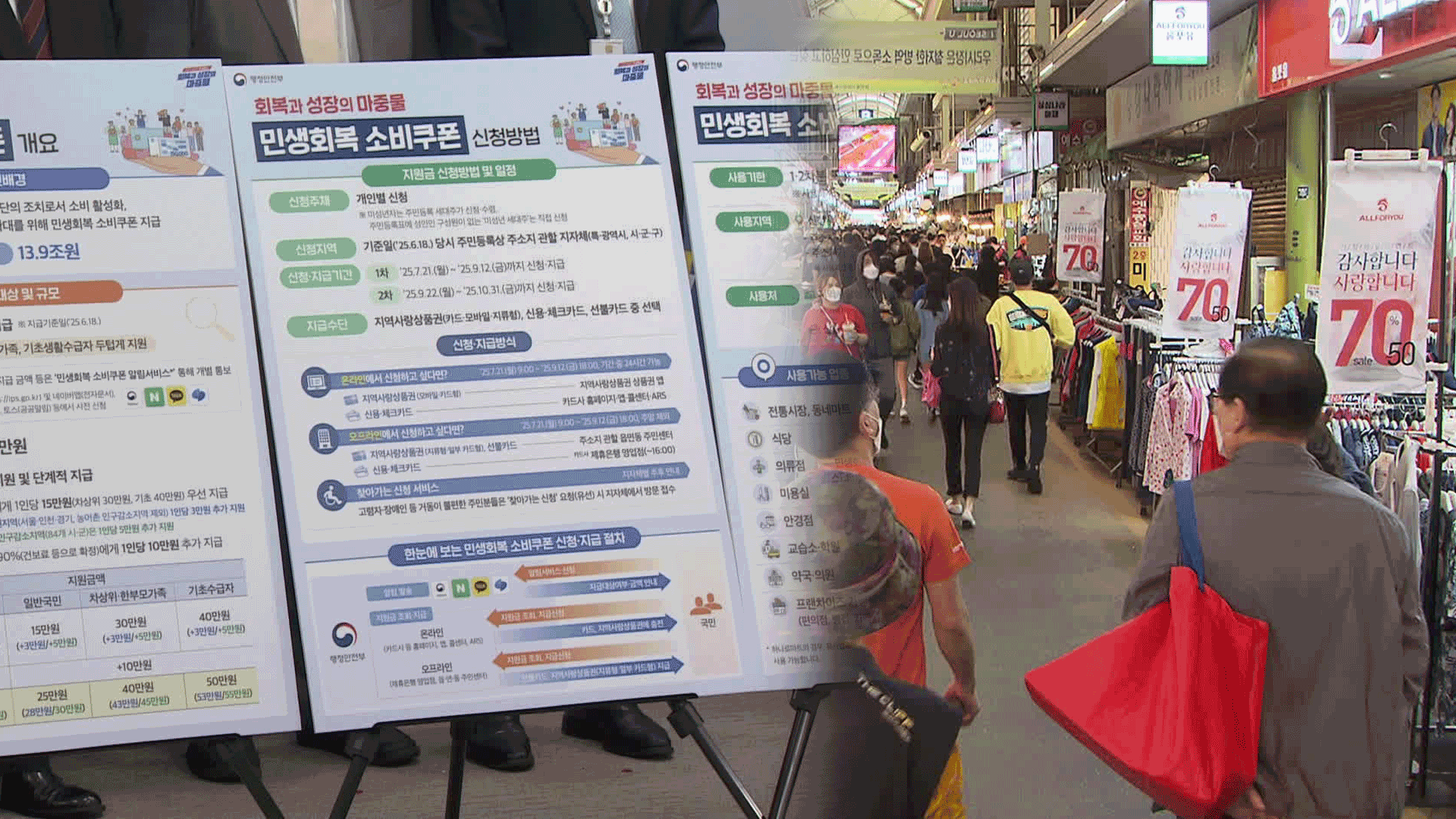

지홍 스님이 밝힌 포교 정책 5대 종책기조는 ▲ 신행혁신운동 전개 ▲ 플랫폼 방식의 전법 허브 구축 ▲ 사찰과포교 신도단체들과의 수평적 네트워크 구축 ▲ 유대와 공존의 다양한 공동체 만들기 ▲ 나눔과 베풂의 선행문화 창출 등이다.

지홍 스님은 이와 관련해 "종교에 대한 관심이 점차 멀어지는 데는 종교가 사회 요구 내용을 실행하지 못한 탓도 있다. 미래사회에 종교가 어떤 역할을 해야 하는지, 또 어떻게 기복신앙을 극복할 것인가에 대한 고민을 담아 신행혁신을 새 포교종책의 중심에 뒀다"고 밝혔다.

지홍 스님은 이어 "불교를 비롯한 모든 종교가 기복적 차원에 머물러 있다"며 "불교의 경우 부처님께서 계시던 시절 '보살행'의 불교 수행 방식으로 돌아가야 한다"고 강조했다. 보살행을 통해 지혜를 받고 삶의 결과를 사회와 역사 속에 나누는 회향이 본래의 가르침이란 것이다.

한국불교의 자성도 촉구했다. 스님은 "자본주의 병폐에 물들어 사찰이 제 역할을 하지 못했다. 그리고 불교가 사회적 요구에 부응하지 못했다"며 "기복신앙을 벗어나서 수행을 통해 자기 변화를 일으키고 삶의 질을 바꾸는 방향으로 나가야 한다"고 역설했다.

종교를 위한 종교가 아닌, 사회와 이웃 그리고 국가를 위한 종교가 돼야 한다는 지적이다. 이렇게 되지 못할 때 불교는 10년 내에 존립할 수 없는 상황이 온다고도 말했다.

이는 심각한 출가자 감소 현상을 보면 실감할 수 있다. 조계종에서 예비 승려인 사미(남성)·사미니(여성) 수계를 위해 교육받고 있는 사람은 2005년 319명이었으나, 2010년 278명과 지난해 205명으로 10여 년 새 100명 이상이나 줄었다. 지난해 출가자 수는 10년 전에 비해 3분의 1 수준에 불과하다.

오비이락일지는 모르지만 현각 스님의 한국 불교 비판이 있은 지 20여 일 만에 나온 '7대포교원 포교정책'. 그 중심은 부처님 당시의 보살행으로 기복 신앙을 극복하자는 것이다. 이는 현각 스님의 지적이 아니라도 불교 신자는 물론 대부분의 사람들이 느끼던 것이다.

세속에 사는 신자들은 기복 신앙을 극복하자는 다짐을 하는데 정작 구도를 위해 세속을 버린 스님들은 무엇을 보여줄 것인지 무척 기다려진다.

대한불교조계종 포교원장 지홍스님이 17일 저녁 서울 종로구 관훈동에서 포교 정책을 발표하는 자리에서 한 말이다.

현각 스님이 지난 달 27일 자신의 페이스북에 한국불교를 비판하고 떠나겠다는 글을 남긴 이후 비록 사견임을 전제로 했지만 조계종 최고 책임자 가운데서 현각 스님의 말을 수용한다는 것을 공식으로 밝힌 것은 포교원장 스님이 처음이다.

지홍 스님은 "하지만 (현각 스님이) 더 적극적으로 책임 있게 이야기해야 한다"며 "페이스북이 아닌 보다 공식적인 입장에서 이야기해야 하고, 불교만을 이야기하는 게 아니라 한국사회 종교의 신행 형태를 함께 이야기해야 울림이 클 것"이라고 말했다.

현각 스님은 페이스북에서 『한국 불교의 문제점으로 유교적 관습, 남녀 . 국적차별, 형식주의, 기복주의, 스님과 신도의 차등, 외국 승려 차별』 등을 지적했다.

지홍 스님이 현각 스님의 이 같은 비판에 대해 '원칙적 수용'을 밝힌 것은 '현각 스님의 한국 불교 비판'을 비판한 월정사 교무국장 자현 스님과는 사뭇 다르다.

자현 스님은 자신의 페이스북과 불교신문 기고를 통해 현각 스님의 글은 우리 문화에 대한 몰이해와 이기심에서 비롯됐다고 비판했다.

"현각스님은 미국과 하버드대 출신이라는 점 때문에 우리의 유교문화 속에 남아있는 사대주의와 학벌주의의 특혜를 받아 일약 스타덤에 오른 분이다. 당신이 비판한 유교문화가 스님의 한국불교에서의 위치를 만들어준 셈이다. 덕분에 이분은 한국 승려가 경험하는 한국불교의 낮은 자리를 경험해 볼 기회가 없었다. 즉 현각 스님에게 한국 불교와 한국이라는 나라는 너무 쉬웠던 것이다. 이것이 현각 스님으로 하여금 몸은 한국에 있지만 미국 우월주의라는 독선에 갇혀 있도록 한 원인"이라고 자현 스님은 진단했다.

나아가 자현 스님은 '현각 스님이 파장이 커지자 한국어 부족이라고 해명했지만 그것으로 부족하다'며 조속히 돌아와서 참회하는 결자해지의 성숙한 모습을 보여줄 것을 요구했다.

종단의 책임 있는 스님은 아니지만 학승으로 유명하고 교구 본사의 국장 스님 자격으로 조계종 종립지를 통해 세 차례나 연재한 현각 스님에 대한 자현 스님의 비판은 조계종을 대변한 것으로 비쳐졌다.

하지만 자현 스님의 글에 대해 '현각 죽이기'라는 비판이 있었고, 많은 대중이 현각 스님의 글에 동조하는 상황이 심화되는 가운데 포교원장 스님의 '원칙적 수용'이라는 말이 나온 것은 사견을 전제로 했지만 종단의 변화된 분위기를 반영한 것으로 평가된다.

그래서인지 이날 발표한 종책 기조에는 현각 스님의 한국 불교 비판에 포함된 내용과 일맥상통하는 내용도 눈에 띄었다.

지홍 스님이 밝힌 포교 정책 5대 종책기조는 ▲ 신행혁신운동 전개 ▲ 플랫폼 방식의 전법 허브 구축 ▲ 사찰과포교 신도단체들과의 수평적 네트워크 구축 ▲ 유대와 공존의 다양한 공동체 만들기 ▲ 나눔과 베풂의 선행문화 창출 등이다.

지홍 스님은 이와 관련해 "종교에 대한 관심이 점차 멀어지는 데는 종교가 사회 요구 내용을 실행하지 못한 탓도 있다. 미래사회에 종교가 어떤 역할을 해야 하는지, 또 어떻게 기복신앙을 극복할 것인가에 대한 고민을 담아 신행혁신을 새 포교종책의 중심에 뒀다"고 밝혔다.

지홍 스님은 이어 "불교를 비롯한 모든 종교가 기복적 차원에 머물러 있다"며 "불교의 경우 부처님께서 계시던 시절 '보살행'의 불교 수행 방식으로 돌아가야 한다"고 강조했다. 보살행을 통해 지혜를 받고 삶의 결과를 사회와 역사 속에 나누는 회향이 본래의 가르침이란 것이다.

한국불교의 자성도 촉구했다. 스님은 "자본주의 병폐에 물들어 사찰이 제 역할을 하지 못했다. 그리고 불교가 사회적 요구에 부응하지 못했다"며 "기복신앙을 벗어나서 수행을 통해 자기 변화를 일으키고 삶의 질을 바꾸는 방향으로 나가야 한다"고 역설했다.

종교를 위한 종교가 아닌, 사회와 이웃 그리고 국가를 위한 종교가 돼야 한다는 지적이다. 이렇게 되지 못할 때 불교는 10년 내에 존립할 수 없는 상황이 온다고도 말했다.

이는 심각한 출가자 감소 현상을 보면 실감할 수 있다. 조계종에서 예비 승려인 사미(남성)·사미니(여성) 수계를 위해 교육받고 있는 사람은 2005년 319명이었으나, 2010년 278명과 지난해 205명으로 10여 년 새 100명 이상이나 줄었다. 지난해 출가자 수는 10년 전에 비해 3분의 1 수준에 불과하다.

오비이락일지는 모르지만 현각 스님의 한국 불교 비판이 있은 지 20여 일 만에 나온 '7대포교원 포교정책'. 그 중심은 부처님 당시의 보살행으로 기복 신앙을 극복하자는 것이다. 이는 현각 스님의 지적이 아니라도 불교 신자는 물론 대부분의 사람들이 느끼던 것이다.

세속에 사는 신자들은 기복 신앙을 극복하자는 다짐을 하는데 정작 구도를 위해 세속을 버린 스님들은 무엇을 보여줄 것인지 무척 기다려진다.

-

-

정일태 기자 jimin@kbs.co.kr

정일태 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.