DLF 사고를 친 우리, 하나 은행은 납작 엎드려있습니다. 엊그제 금감원은 DLF 불완전 판매 배상비율의 윤곽을 내놨죠. 은행들은 성실히 배상을 하고 싶단 속내입니다. 마무리를 빨리 하고싶다는 것이죠. 입이 열 개라도 할 말 없는 사고였으니까요.

하지만 지난 한 달간 드러내놓고 불만을 토로한 게 하나 있습니다. 금융위가 지난달 내놓은 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 개선방안'에 대해서였습니다. DLF 사고 재발을 막기 위한 대책입니다. 그런데 현실과 맞지 않는다고 끝없이 문제를 제기했습니다.

사실 금융당국 감독을 받는 은행이 당국 대책을 드러내놓고 반대하는 일은 흔치 않습니다. 왜 그랬는지 살짝 알아볼까요?

'황금알 낳는' 신탁 사업을 다 포기하라

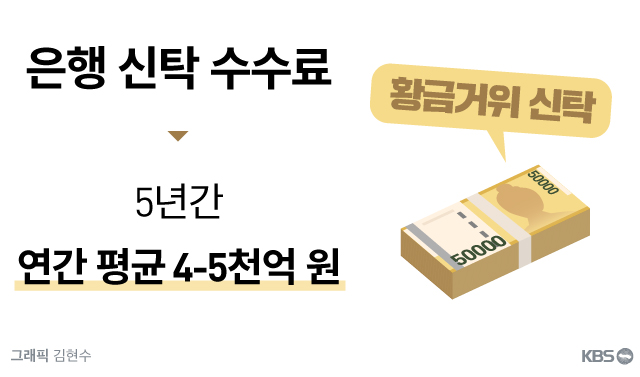

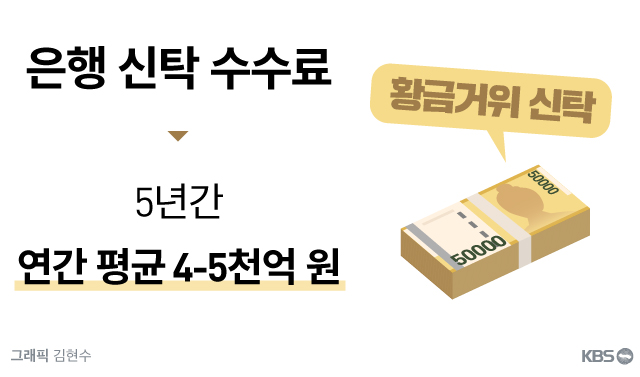

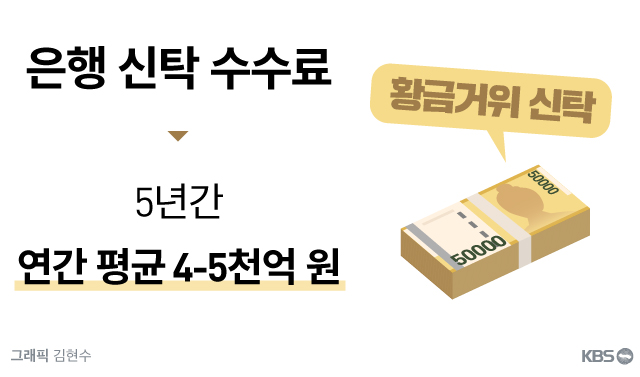

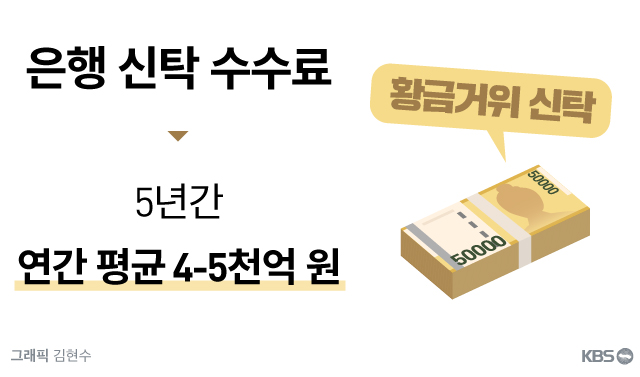

대책에 'DLF만 포기하라'고 했으면 별 반발 없었을 겁니다. 은행들 반발은 '신탁'을 포기하라는 금융위 요구 때문이었습니다. DLF는 끽해봐야 연 4∼5조 원 수준, 수수료율을 1%(은행들이 비이자 상품 팔 때 관행적으로 매기는 수수료율은 1%입니다.)라고 하면 4~5백억짜리 이익이 나옵니다. 하지만 신탁은 그 열 배입니다. 단순 계산으론 4~5천억 원의 수수료가 떨어집니다. 이 신탁을 포기하라고 한 것이 반발의 원인입니다.

이 신탁이 뭔지, 양쪽의 견해 차이가 무엇이었는지 알아보겠습니다

아, 정의를 구구절절하게 설명하겠다는 건 아닙니다. 복잡하고 어려운 개념들이 녹아들지만 쉽게, 실례를 가지고만 말해볼까 합니다.

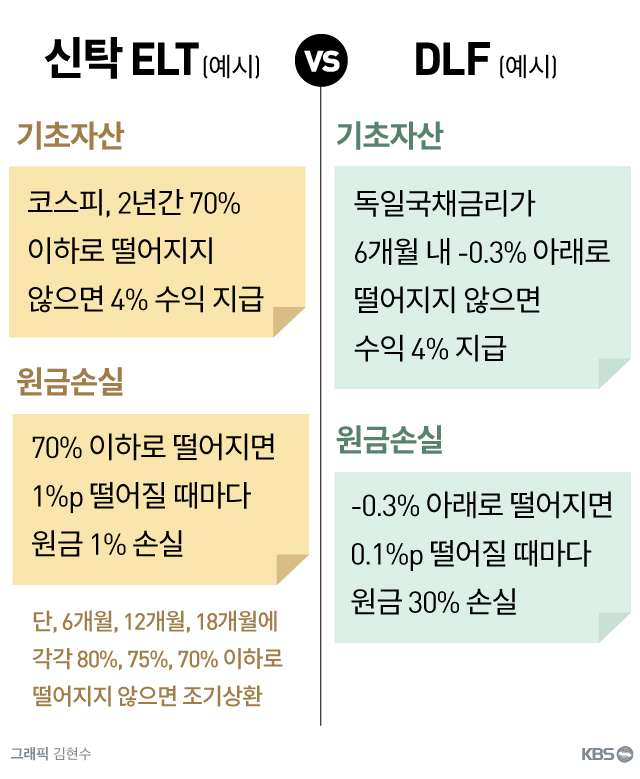

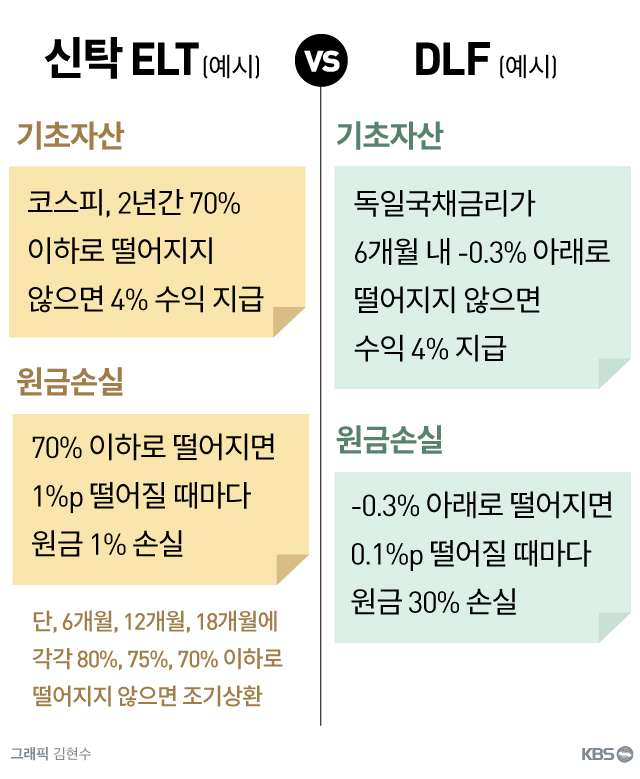

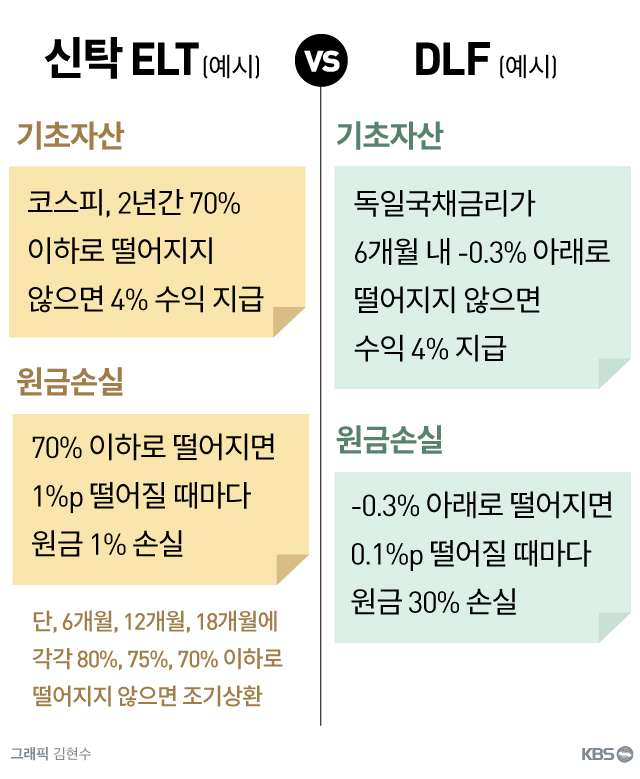

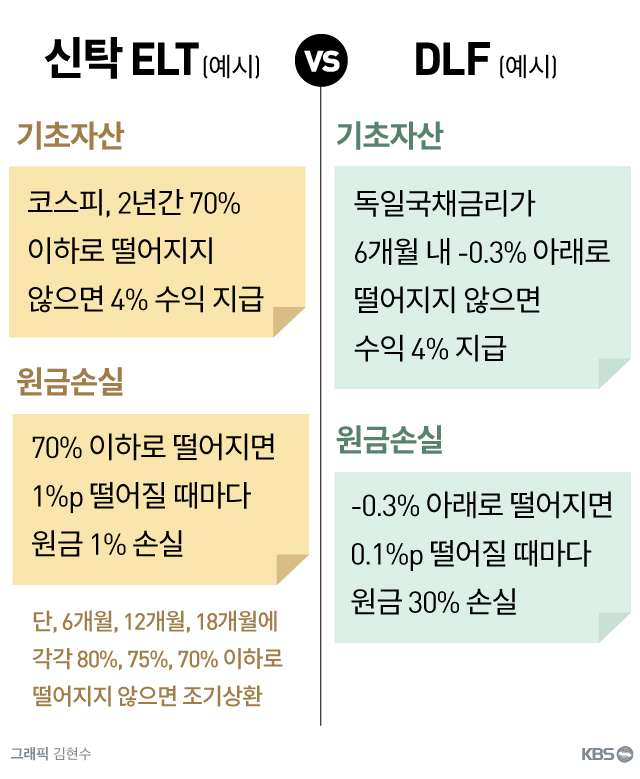

여기서 말하는 신탁은 '은행에서 ELS 사는 것'을 의미합니다. ELS는 주가연계증권입니다. 예를 들면 '코스피 지수가 6개월 안에 현재의 85% 수준을 유지하면 확정 수익 4%를 지급한다'는 식으로 팔리는 상품입니다. 은행 신탁에서 팔리는 상품의 대부분(95% 이상이라고 은행은 설명합니다)은 이런 ELS입니다. 그런데 ELT라고 부릅니다. 신탁이 Trust니까 ELT가 된다는 수준으로만 설명합니다.

얼핏 DLF와 구조가 비슷합니다. 독일 국채 DLF 경우, '독일 *년물 국채 금리가 -0.3% 아래로 내려가지 않으면 확정수익 4%를 지급한다'는 형식으로 팔렸습니다. 일단 구조가 비슷하니 똑같은 규제대상이 되었겠죠.

금융당국과 은행 측이 긋는 평행선

금융위 기존 입장은 명확합니다. 은행에서 ELS를 사는 신탁은 규제대상이 될 수밖에 없다는 것이죠

"신탁은 명백히 사모 상품입니다. 고객이 은행에 가서 '이런 이런 상품을 사달라'고 은행에 1:1로 요청해서 사니 이건 사모 상품입니다. 금융당국은 고난도 금융상품은 판매를 규제하기로 했습니다. 손실 가능성이 일정 수준(2~30% 수준을 언급했었습니다)을 넘어서는 ELS 상품을 사는 은행 신탁은 당연히 규제 대상입니다. 실제로 이 상품들 대부분 원금 100% 손실 가능성이 있습니다."

시중은행 쪽은 억울하다고 합니다. 이론적으론 손실 가능성 크지만, 실제론 전혀 아니란 거죠.

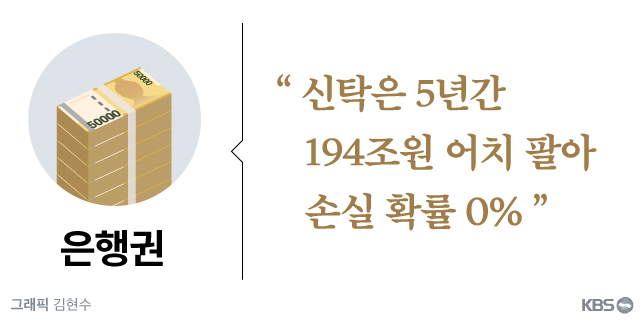

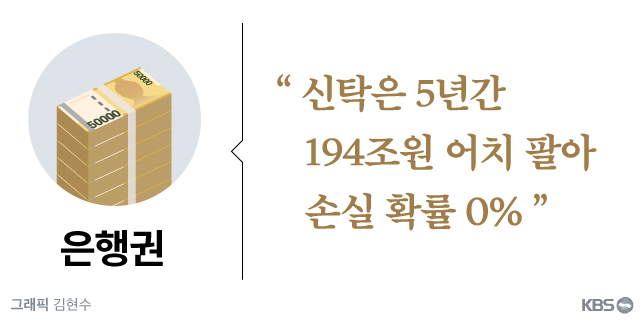

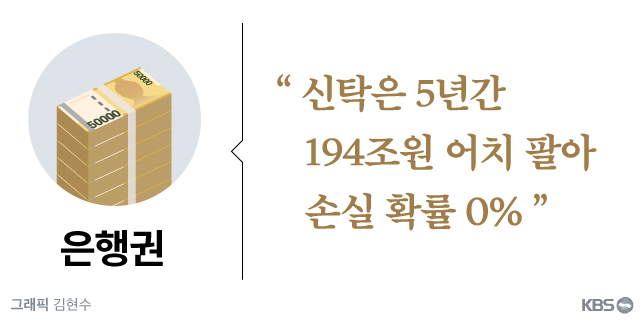

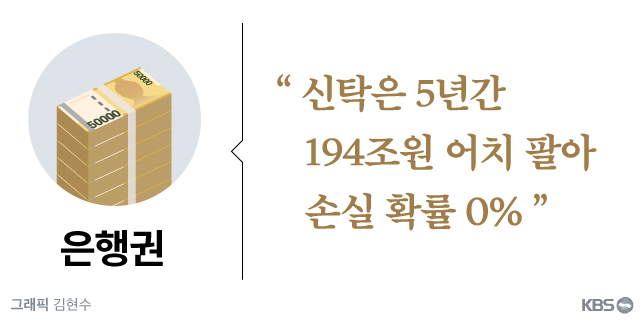

"은행에서 신탁으로 팔린 ELS, 지난해까지 최근 5년간 194조였습니다. 손실 확률이 얼마일까요? 0%입니다. 100% 수익 나서 수익 지급했습니다."

"DLF와는 다릅니다. DLF는 손실 배수가 300배가 넘습니다. 쉽게 말하면, 독일 금리 0.1%P 내리면, 소비자는 300배, 30% 손해를 볼 수 있다는 의미입니다. 기간도 불과 4달이죠. 리스크가 어마어마한, 말도 안 되는 상품이에요. 이걸 못 팔게 하는 건 당연합니다. 저희 은행은 그래서 애초에 DLF보고 팔면 안 된다는 결정 나서 안 팔았어요.

그런데 ELS는 대부분 손실 배수가 1배입니다. 코스피나 상해지수 같은 기초자산이 1%p 내릴 때 딱 1%p 손해 봅니다. 그런데 대부분 ELS 상품은 기초자산이 3~40% 이상 떨어져야 손실이 시작됩니다. 게다가 기간이 대부분 2년입니다. 중간중간 조기상환 기회도 있고요. 금융위기라고 해도 코스피가 2년 안에 3~40% 떨어지기는 힘듭니다. 이론적 원금 손실 위험과 실제 위험은 전혀 다른 이야기입니다."

하지만 금융위 원칙은 그동안 확고했습니다.

"DLF도 이번에 사고 나기 전에는 한 번도 손해가 나지 않았습니다. 이론적 사고 확률은 투자자 보호를 위해 매우 중요합니다. 그리고 은행이 ELS를 팔 방법은 여전히 있습니다. 펀드 형태 상품으로 팔면 되고요, 아니면 원금 손실 가능성이 좀 낮은 상품을 팔면 되겠죠.

그런데 펀드로 팔면 자산운용사에 수수료가 30% 안팎 나갈 테니 싫고, 원금 손실 가능성이 낮은 상품은 확정수익 3~4% 보장해주기가 어려우니 싫다는 거 아닙니까? 소비자 위험을 낮추겠다는 원칙을 포기할 수는 없습니다. 대책을 논의할 수는 있지만, 은행이 원칙에 부합하는 아이디어를 가져와 달라는 게 금융당국 입장입니다."

은행은 놓칠 수 없고...당국은 변칙 판매를 계속 허락하긴 어렵고...

고작 금융상품 하나로 은행들이 반발하는 건 이해하기 어렵습니다. ELS라는 상품을 가장 싸게 사는 방법은 은행이 아닌 증권사를 통하는 방법이기에 소비자가 왜 은행에 가는 지도 얼핏 이해하기 어렵습니다.

무슨 말이냐 면요, 은행에서 ELS 사면 (정확히는 신탁을 통해 ELT를 사게 됩니다) 수수료가 추가됩니다. 은행 신탁보수, 보통 1% 정도 됩니다. 증권사에서 사면 이 1%의 수수료를 안 냅니다. 그만큼 싸게 살 수 있죠. 펀드 수수료 아깝지 않습니까? 아까운 수수료 안낼 수 있는데 소비자들은 왜 그동안 ELS를 은행에서 신탁으로 샀는지 이해하기 어렵습니다. (매년 팔리는 ELS의 절반 이상은 은행에서, ELT로 팔리고 이 금액은 급등하고 있습니다.)

은행들은 1. 워낙 은행의 점포 수가 많다. 증권사 접근성은 좋지 않다. 2. 그리고 은행에는 증권사가 가지지 못한 '고객의 신뢰'가 있다, 고 설명합니다. 고객이 쉽게 찾을 수 있고, 또 은행은 안전하다는 믿음이 있으며, 최근에는 개인 상담을 통해 좋은 상품을 쉽게 추천받을 수 있다는 것이죠. 찬찬히 설명받고, 쉽게, 또 믿고 투자할 수 있기 때문이란 겁니다.

따라서 은행의 강점을 바탕으로, 비이자 수익을 확대할 수 있는 가장 큰 원천이 '신탁'이었던 겁니다.

금융당국은 이게 비정상적이라고 합니다. 신탁은 애초에 자산을 보관하는 서비스 성격이 강하지 투자 개념은 아니란 거죠. 그런데 금융기관들이 공모 상품에 걸리는 여러 설명의무나 종목 제한들을 회피하고 상품 팔려는 수단으로 변화시켰다는 겁니다. 일종의 변칙판매이니 이걸 계속 놔두는 건 옳지 않다는 견해입니다.

평행선을 긋던 양쪽, 오늘 결론을 낼 수 있을까요?

오늘(12일), 금융위는 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 종합 개선방안' 최종안을 발표합니다. DLF 대책 내놓은 지 한 달 만입니다. 핵심은 바로 이 '신탁'을, 쉽게 말해 'ELS를 은행에서 파는 지금 방식'을 어떻게 할 것이냐입니다. 은행 입장에선 '황금알을 낳는 거위'인 신탁을, 앞으로도 계속 팔 수 있을까요?

하지만 지난 한 달간 드러내놓고 불만을 토로한 게 하나 있습니다. 금융위가 지난달 내놓은 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 개선방안'에 대해서였습니다. DLF 사고 재발을 막기 위한 대책입니다. 그런데 현실과 맞지 않는다고 끝없이 문제를 제기했습니다.

사실 금융당국 감독을 받는 은행이 당국 대책을 드러내놓고 반대하는 일은 흔치 않습니다. 왜 그랬는지 살짝 알아볼까요?

'황금알 낳는' 신탁 사업을 다 포기하라

대책에 'DLF만 포기하라'고 했으면 별 반발 없었을 겁니다. 은행들 반발은 '신탁'을 포기하라는 금융위 요구 때문이었습니다. DLF는 끽해봐야 연 4∼5조 원 수준, 수수료율을 1%(은행들이 비이자 상품 팔 때 관행적으로 매기는 수수료율은 1%입니다.)라고 하면 4~5백억짜리 이익이 나옵니다. 하지만 신탁은 그 열 배입니다. 단순 계산으론 4~5천억 원의 수수료가 떨어집니다. 이 신탁을 포기하라고 한 것이 반발의 원인입니다.

이 신탁이 뭔지, 양쪽의 견해 차이가 무엇이었는지 알아보겠습니다

아, 정의를 구구절절하게 설명하겠다는 건 아닙니다. 복잡하고 어려운 개념들이 녹아들지만 쉽게, 실례를 가지고만 말해볼까 합니다.

여기서 말하는 신탁은 '은행에서 ELS 사는 것'을 의미합니다. ELS는 주가연계증권입니다. 예를 들면 '코스피 지수가 6개월 안에 현재의 85% 수준을 유지하면 확정 수익 4%를 지급한다'는 식으로 팔리는 상품입니다. 은행 신탁에서 팔리는 상품의 대부분(95% 이상이라고 은행은 설명합니다)은 이런 ELS입니다. 그런데 ELT라고 부릅니다. 신탁이 Trust니까 ELT가 된다는 수준으로만 설명합니다.

얼핏 DLF와 구조가 비슷합니다. 독일 국채 DLF 경우, '독일 *년물 국채 금리가 -0.3% 아래로 내려가지 않으면 확정수익 4%를 지급한다'는 형식으로 팔렸습니다. 일단 구조가 비슷하니 똑같은 규제대상이 되었겠죠.

금융당국과 은행 측이 긋는 평행선

금융위 기존 입장은 명확합니다. 은행에서 ELS를 사는 신탁은 규제대상이 될 수밖에 없다는 것이죠

"신탁은 명백히 사모 상품입니다. 고객이 은행에 가서 '이런 이런 상품을 사달라'고 은행에 1:1로 요청해서 사니 이건 사모 상품입니다. 금융당국은 고난도 금융상품은 판매를 규제하기로 했습니다. 손실 가능성이 일정 수준(2~30% 수준을 언급했었습니다)을 넘어서는 ELS 상품을 사는 은행 신탁은 당연히 규제 대상입니다. 실제로 이 상품들 대부분 원금 100% 손실 가능성이 있습니다."

시중은행 쪽은 억울하다고 합니다. 이론적으론 손실 가능성 크지만, 실제론 전혀 아니란 거죠.

"은행에서 신탁으로 팔린 ELS, 지난해까지 최근 5년간 194조였습니다. 손실 확률이 얼마일까요? 0%입니다. 100% 수익 나서 수익 지급했습니다."

"DLF와는 다릅니다. DLF는 손실 배수가 300배가 넘습니다. 쉽게 말하면, 독일 금리 0.1%P 내리면, 소비자는 300배, 30% 손해를 볼 수 있다는 의미입니다. 기간도 불과 4달이죠. 리스크가 어마어마한, 말도 안 되는 상품이에요. 이걸 못 팔게 하는 건 당연합니다. 저희 은행은 그래서 애초에 DLF보고 팔면 안 된다는 결정 나서 안 팔았어요.

그런데 ELS는 대부분 손실 배수가 1배입니다. 코스피나 상해지수 같은 기초자산이 1%p 내릴 때 딱 1%p 손해 봅니다. 그런데 대부분 ELS 상품은 기초자산이 3~40% 이상 떨어져야 손실이 시작됩니다. 게다가 기간이 대부분 2년입니다. 중간중간 조기상환 기회도 있고요. 금융위기라고 해도 코스피가 2년 안에 3~40% 떨어지기는 힘듭니다. 이론적 원금 손실 위험과 실제 위험은 전혀 다른 이야기입니다."

하지만 금융위 원칙은 그동안 확고했습니다.

"DLF도 이번에 사고 나기 전에는 한 번도 손해가 나지 않았습니다. 이론적 사고 확률은 투자자 보호를 위해 매우 중요합니다. 그리고 은행이 ELS를 팔 방법은 여전히 있습니다. 펀드 형태 상품으로 팔면 되고요, 아니면 원금 손실 가능성이 좀 낮은 상품을 팔면 되겠죠.

그런데 펀드로 팔면 자산운용사에 수수료가 30% 안팎 나갈 테니 싫고, 원금 손실 가능성이 낮은 상품은 확정수익 3~4% 보장해주기가 어려우니 싫다는 거 아닙니까? 소비자 위험을 낮추겠다는 원칙을 포기할 수는 없습니다. 대책을 논의할 수는 있지만, 은행이 원칙에 부합하는 아이디어를 가져와 달라는 게 금융당국 입장입니다."

은행은 놓칠 수 없고...당국은 변칙 판매를 계속 허락하긴 어렵고...

고작 금융상품 하나로 은행들이 반발하는 건 이해하기 어렵습니다. ELS라는 상품을 가장 싸게 사는 방법은 은행이 아닌 증권사를 통하는 방법이기에 소비자가 왜 은행에 가는 지도 얼핏 이해하기 어렵습니다.

무슨 말이냐 면요, 은행에서 ELS 사면 (정확히는 신탁을 통해 ELT를 사게 됩니다) 수수료가 추가됩니다. 은행 신탁보수, 보통 1% 정도 됩니다. 증권사에서 사면 이 1%의 수수료를 안 냅니다. 그만큼 싸게 살 수 있죠. 펀드 수수료 아깝지 않습니까? 아까운 수수료 안낼 수 있는데 소비자들은 왜 그동안 ELS를 은행에서 신탁으로 샀는지 이해하기 어렵습니다. (매년 팔리는 ELS의 절반 이상은 은행에서, ELT로 팔리고 이 금액은 급등하고 있습니다.)

은행들은 1. 워낙 은행의 점포 수가 많다. 증권사 접근성은 좋지 않다. 2. 그리고 은행에는 증권사가 가지지 못한 '고객의 신뢰'가 있다, 고 설명합니다. 고객이 쉽게 찾을 수 있고, 또 은행은 안전하다는 믿음이 있으며, 최근에는 개인 상담을 통해 좋은 상품을 쉽게 추천받을 수 있다는 것이죠. 찬찬히 설명받고, 쉽게, 또 믿고 투자할 수 있기 때문이란 겁니다.

따라서 은행의 강점을 바탕으로, 비이자 수익을 확대할 수 있는 가장 큰 원천이 '신탁'이었던 겁니다.

금융당국은 이게 비정상적이라고 합니다. 신탁은 애초에 자산을 보관하는 서비스 성격이 강하지 투자 개념은 아니란 거죠. 그런데 금융기관들이 공모 상품에 걸리는 여러 설명의무나 종목 제한들을 회피하고 상품 팔려는 수단으로 변화시켰다는 겁니다. 일종의 변칙판매이니 이걸 계속 놔두는 건 옳지 않다는 견해입니다.

평행선을 긋던 양쪽, 오늘 결론을 낼 수 있을까요?

오늘(12일), 금융위는 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 종합 개선방안' 최종안을 발표합니다. DLF 대책 내놓은 지 한 달 만입니다. 핵심은 바로 이 '신탁'을, 쉽게 말해 'ELS를 은행에서 파는 지금 방식'을 어떻게 할 것이냐입니다. 은행 입장에선 '황금알을 낳는 거위'인 신탁을, 앞으로도 계속 팔 수 있을까요?

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 황금알 낳는 ‘은행 신탁’의 운명

-

- 입력 2019-12-12 07:00:16

DLF 사고를 친 우리, 하나 은행은 납작 엎드려있습니다. 엊그제 금감원은 DLF 불완전 판매 배상비율의 윤곽을 내놨죠. 은행들은 성실히 배상을 하고 싶단 속내입니다. 마무리를 빨리 하고싶다는 것이죠. 입이 열 개라도 할 말 없는 사고였으니까요.

하지만 지난 한 달간 드러내놓고 불만을 토로한 게 하나 있습니다. 금융위가 지난달 내놓은 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 개선방안'에 대해서였습니다. DLF 사고 재발을 막기 위한 대책입니다. 그런데 현실과 맞지 않는다고 끝없이 문제를 제기했습니다.

사실 금융당국 감독을 받는 은행이 당국 대책을 드러내놓고 반대하는 일은 흔치 않습니다. 왜 그랬는지 살짝 알아볼까요?

'황금알 낳는' 신탁 사업을 다 포기하라

대책에 'DLF만 포기하라'고 했으면 별 반발 없었을 겁니다. 은행들 반발은 '신탁'을 포기하라는 금융위 요구 때문이었습니다. DLF는 끽해봐야 연 4∼5조 원 수준, 수수료율을 1%(은행들이 비이자 상품 팔 때 관행적으로 매기는 수수료율은 1%입니다.)라고 하면 4~5백억짜리 이익이 나옵니다. 하지만 신탁은 그 열 배입니다. 단순 계산으론 4~5천억 원의 수수료가 떨어집니다. 이 신탁을 포기하라고 한 것이 반발의 원인입니다.

이 신탁이 뭔지, 양쪽의 견해 차이가 무엇이었는지 알아보겠습니다

아, 정의를 구구절절하게 설명하겠다는 건 아닙니다. 복잡하고 어려운 개념들이 녹아들지만 쉽게, 실례를 가지고만 말해볼까 합니다.

여기서 말하는 신탁은 '은행에서 ELS 사는 것'을 의미합니다. ELS는 주가연계증권입니다. 예를 들면 '코스피 지수가 6개월 안에 현재의 85% 수준을 유지하면 확정 수익 4%를 지급한다'는 식으로 팔리는 상품입니다. 은행 신탁에서 팔리는 상품의 대부분(95% 이상이라고 은행은 설명합니다)은 이런 ELS입니다. 그런데 ELT라고 부릅니다. 신탁이 Trust니까 ELT가 된다는 수준으로만 설명합니다.

얼핏 DLF와 구조가 비슷합니다. 독일 국채 DLF 경우, '독일 *년물 국채 금리가 -0.3% 아래로 내려가지 않으면 확정수익 4%를 지급한다'는 형식으로 팔렸습니다. 일단 구조가 비슷하니 똑같은 규제대상이 되었겠죠.

금융당국과 은행 측이 긋는 평행선

금융위 기존 입장은 명확합니다. 은행에서 ELS를 사는 신탁은 규제대상이 될 수밖에 없다는 것이죠

"신탁은 명백히 사모 상품입니다. 고객이 은행에 가서 '이런 이런 상품을 사달라'고 은행에 1:1로 요청해서 사니 이건 사모 상품입니다. 금융당국은 고난도 금융상품은 판매를 규제하기로 했습니다. 손실 가능성이 일정 수준(2~30% 수준을 언급했었습니다)을 넘어서는 ELS 상품을 사는 은행 신탁은 당연히 규제 대상입니다. 실제로 이 상품들 대부분 원금 100% 손실 가능성이 있습니다."

시중은행 쪽은 억울하다고 합니다. 이론적으론 손실 가능성 크지만, 실제론 전혀 아니란 거죠.

"은행에서 신탁으로 팔린 ELS, 지난해까지 최근 5년간 194조였습니다. 손실 확률이 얼마일까요? 0%입니다. 100% 수익 나서 수익 지급했습니다."

"DLF와는 다릅니다. DLF는 손실 배수가 300배가 넘습니다. 쉽게 말하면, 독일 금리 0.1%P 내리면, 소비자는 300배, 30% 손해를 볼 수 있다는 의미입니다. 기간도 불과 4달이죠. 리스크가 어마어마한, 말도 안 되는 상품이에요. 이걸 못 팔게 하는 건 당연합니다. 저희 은행은 그래서 애초에 DLF보고 팔면 안 된다는 결정 나서 안 팔았어요.

그런데 ELS는 대부분 손실 배수가 1배입니다. 코스피나 상해지수 같은 기초자산이 1%p 내릴 때 딱 1%p 손해 봅니다. 그런데 대부분 ELS 상품은 기초자산이 3~40% 이상 떨어져야 손실이 시작됩니다. 게다가 기간이 대부분 2년입니다. 중간중간 조기상환 기회도 있고요. 금융위기라고 해도 코스피가 2년 안에 3~40% 떨어지기는 힘듭니다. 이론적 원금 손실 위험과 실제 위험은 전혀 다른 이야기입니다."

하지만 금융위 원칙은 그동안 확고했습니다.

"DLF도 이번에 사고 나기 전에는 한 번도 손해가 나지 않았습니다. 이론적 사고 확률은 투자자 보호를 위해 매우 중요합니다. 그리고 은행이 ELS를 팔 방법은 여전히 있습니다. 펀드 형태 상품으로 팔면 되고요, 아니면 원금 손실 가능성이 좀 낮은 상품을 팔면 되겠죠.

그런데 펀드로 팔면 자산운용사에 수수료가 30% 안팎 나갈 테니 싫고, 원금 손실 가능성이 낮은 상품은 확정수익 3~4% 보장해주기가 어려우니 싫다는 거 아닙니까? 소비자 위험을 낮추겠다는 원칙을 포기할 수는 없습니다. 대책을 논의할 수는 있지만, 은행이 원칙에 부합하는 아이디어를 가져와 달라는 게 금융당국 입장입니다."

은행은 놓칠 수 없고...당국은 변칙 판매를 계속 허락하긴 어렵고...

고작 금융상품 하나로 은행들이 반발하는 건 이해하기 어렵습니다. ELS라는 상품을 가장 싸게 사는 방법은 은행이 아닌 증권사를 통하는 방법이기에 소비자가 왜 은행에 가는 지도 얼핏 이해하기 어렵습니다.

무슨 말이냐 면요, 은행에서 ELS 사면 (정확히는 신탁을 통해 ELT를 사게 됩니다) 수수료가 추가됩니다. 은행 신탁보수, 보통 1% 정도 됩니다. 증권사에서 사면 이 1%의 수수료를 안 냅니다. 그만큼 싸게 살 수 있죠. 펀드 수수료 아깝지 않습니까? 아까운 수수료 안낼 수 있는데 소비자들은 왜 그동안 ELS를 은행에서 신탁으로 샀는지 이해하기 어렵습니다. (매년 팔리는 ELS의 절반 이상은 은행에서, ELT로 팔리고 이 금액은 급등하고 있습니다.)

은행들은 1. 워낙 은행의 점포 수가 많다. 증권사 접근성은 좋지 않다. 2. 그리고 은행에는 증권사가 가지지 못한 '고객의 신뢰'가 있다, 고 설명합니다. 고객이 쉽게 찾을 수 있고, 또 은행은 안전하다는 믿음이 있으며, 최근에는 개인 상담을 통해 좋은 상품을 쉽게 추천받을 수 있다는 것이죠. 찬찬히 설명받고, 쉽게, 또 믿고 투자할 수 있기 때문이란 겁니다.

따라서 은행의 강점을 바탕으로, 비이자 수익을 확대할 수 있는 가장 큰 원천이 '신탁'이었던 겁니다.

금융당국은 이게 비정상적이라고 합니다. 신탁은 애초에 자산을 보관하는 서비스 성격이 강하지 투자 개념은 아니란 거죠. 그런데 금융기관들이 공모 상품에 걸리는 여러 설명의무나 종목 제한들을 회피하고 상품 팔려는 수단으로 변화시켰다는 겁니다. 일종의 변칙판매이니 이걸 계속 놔두는 건 옳지 않다는 견해입니다.

평행선을 긋던 양쪽, 오늘 결론을 낼 수 있을까요?

오늘(12일), 금융위는 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 종합 개선방안' 최종안을 발표합니다. DLF 대책 내놓은 지 한 달 만입니다. 핵심은 바로 이 '신탁'을, 쉽게 말해 'ELS를 은행에서 파는 지금 방식'을 어떻게 할 것이냐입니다. 은행 입장에선 '황금알을 낳는 거위'인 신탁을, 앞으로도 계속 팔 수 있을까요?

하지만 지난 한 달간 드러내놓고 불만을 토로한 게 하나 있습니다. 금융위가 지난달 내놓은 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 개선방안'에 대해서였습니다. DLF 사고 재발을 막기 위한 대책입니다. 그런데 현실과 맞지 않는다고 끝없이 문제를 제기했습니다.

사실 금융당국 감독을 받는 은행이 당국 대책을 드러내놓고 반대하는 일은 흔치 않습니다. 왜 그랬는지 살짝 알아볼까요?

'황금알 낳는' 신탁 사업을 다 포기하라

대책에 'DLF만 포기하라'고 했으면 별 반발 없었을 겁니다. 은행들 반발은 '신탁'을 포기하라는 금융위 요구 때문이었습니다. DLF는 끽해봐야 연 4∼5조 원 수준, 수수료율을 1%(은행들이 비이자 상품 팔 때 관행적으로 매기는 수수료율은 1%입니다.)라고 하면 4~5백억짜리 이익이 나옵니다. 하지만 신탁은 그 열 배입니다. 단순 계산으론 4~5천억 원의 수수료가 떨어집니다. 이 신탁을 포기하라고 한 것이 반발의 원인입니다.

이 신탁이 뭔지, 양쪽의 견해 차이가 무엇이었는지 알아보겠습니다

아, 정의를 구구절절하게 설명하겠다는 건 아닙니다. 복잡하고 어려운 개념들이 녹아들지만 쉽게, 실례를 가지고만 말해볼까 합니다.

여기서 말하는 신탁은 '은행에서 ELS 사는 것'을 의미합니다. ELS는 주가연계증권입니다. 예를 들면 '코스피 지수가 6개월 안에 현재의 85% 수준을 유지하면 확정 수익 4%를 지급한다'는 식으로 팔리는 상품입니다. 은행 신탁에서 팔리는 상품의 대부분(95% 이상이라고 은행은 설명합니다)은 이런 ELS입니다. 그런데 ELT라고 부릅니다. 신탁이 Trust니까 ELT가 된다는 수준으로만 설명합니다.

얼핏 DLF와 구조가 비슷합니다. 독일 국채 DLF 경우, '독일 *년물 국채 금리가 -0.3% 아래로 내려가지 않으면 확정수익 4%를 지급한다'는 형식으로 팔렸습니다. 일단 구조가 비슷하니 똑같은 규제대상이 되었겠죠.

금융당국과 은행 측이 긋는 평행선

금융위 기존 입장은 명확합니다. 은행에서 ELS를 사는 신탁은 규제대상이 될 수밖에 없다는 것이죠

"신탁은 명백히 사모 상품입니다. 고객이 은행에 가서 '이런 이런 상품을 사달라'고 은행에 1:1로 요청해서 사니 이건 사모 상품입니다. 금융당국은 고난도 금융상품은 판매를 규제하기로 했습니다. 손실 가능성이 일정 수준(2~30% 수준을 언급했었습니다)을 넘어서는 ELS 상품을 사는 은행 신탁은 당연히 규제 대상입니다. 실제로 이 상품들 대부분 원금 100% 손실 가능성이 있습니다."

시중은행 쪽은 억울하다고 합니다. 이론적으론 손실 가능성 크지만, 실제론 전혀 아니란 거죠.

"은행에서 신탁으로 팔린 ELS, 지난해까지 최근 5년간 194조였습니다. 손실 확률이 얼마일까요? 0%입니다. 100% 수익 나서 수익 지급했습니다."

"DLF와는 다릅니다. DLF는 손실 배수가 300배가 넘습니다. 쉽게 말하면, 독일 금리 0.1%P 내리면, 소비자는 300배, 30% 손해를 볼 수 있다는 의미입니다. 기간도 불과 4달이죠. 리스크가 어마어마한, 말도 안 되는 상품이에요. 이걸 못 팔게 하는 건 당연합니다. 저희 은행은 그래서 애초에 DLF보고 팔면 안 된다는 결정 나서 안 팔았어요.

그런데 ELS는 대부분 손실 배수가 1배입니다. 코스피나 상해지수 같은 기초자산이 1%p 내릴 때 딱 1%p 손해 봅니다. 그런데 대부분 ELS 상품은 기초자산이 3~40% 이상 떨어져야 손실이 시작됩니다. 게다가 기간이 대부분 2년입니다. 중간중간 조기상환 기회도 있고요. 금융위기라고 해도 코스피가 2년 안에 3~40% 떨어지기는 힘듭니다. 이론적 원금 손실 위험과 실제 위험은 전혀 다른 이야기입니다."

하지만 금융위 원칙은 그동안 확고했습니다.

"DLF도 이번에 사고 나기 전에는 한 번도 손해가 나지 않았습니다. 이론적 사고 확률은 투자자 보호를 위해 매우 중요합니다. 그리고 은행이 ELS를 팔 방법은 여전히 있습니다. 펀드 형태 상품으로 팔면 되고요, 아니면 원금 손실 가능성이 좀 낮은 상품을 팔면 되겠죠.

그런데 펀드로 팔면 자산운용사에 수수료가 30% 안팎 나갈 테니 싫고, 원금 손실 가능성이 낮은 상품은 확정수익 3~4% 보장해주기가 어려우니 싫다는 거 아닙니까? 소비자 위험을 낮추겠다는 원칙을 포기할 수는 없습니다. 대책을 논의할 수는 있지만, 은행이 원칙에 부합하는 아이디어를 가져와 달라는 게 금융당국 입장입니다."

은행은 놓칠 수 없고...당국은 변칙 판매를 계속 허락하긴 어렵고...

고작 금융상품 하나로 은행들이 반발하는 건 이해하기 어렵습니다. ELS라는 상품을 가장 싸게 사는 방법은 은행이 아닌 증권사를 통하는 방법이기에 소비자가 왜 은행에 가는 지도 얼핏 이해하기 어렵습니다.

무슨 말이냐 면요, 은행에서 ELS 사면 (정확히는 신탁을 통해 ELT를 사게 됩니다) 수수료가 추가됩니다. 은행 신탁보수, 보통 1% 정도 됩니다. 증권사에서 사면 이 1%의 수수료를 안 냅니다. 그만큼 싸게 살 수 있죠. 펀드 수수료 아깝지 않습니까? 아까운 수수료 안낼 수 있는데 소비자들은 왜 그동안 ELS를 은행에서 신탁으로 샀는지 이해하기 어렵습니다. (매년 팔리는 ELS의 절반 이상은 은행에서, ELT로 팔리고 이 금액은 급등하고 있습니다.)

은행들은 1. 워낙 은행의 점포 수가 많다. 증권사 접근성은 좋지 않다. 2. 그리고 은행에는 증권사가 가지지 못한 '고객의 신뢰'가 있다, 고 설명합니다. 고객이 쉽게 찾을 수 있고, 또 은행은 안전하다는 믿음이 있으며, 최근에는 개인 상담을 통해 좋은 상품을 쉽게 추천받을 수 있다는 것이죠. 찬찬히 설명받고, 쉽게, 또 믿고 투자할 수 있기 때문이란 겁니다.

따라서 은행의 강점을 바탕으로, 비이자 수익을 확대할 수 있는 가장 큰 원천이 '신탁'이었던 겁니다.

금융당국은 이게 비정상적이라고 합니다. 신탁은 애초에 자산을 보관하는 서비스 성격이 강하지 투자 개념은 아니란 거죠. 그런데 금융기관들이 공모 상품에 걸리는 여러 설명의무나 종목 제한들을 회피하고 상품 팔려는 수단으로 변화시켰다는 겁니다. 일종의 변칙판매이니 이걸 계속 놔두는 건 옳지 않다는 견해입니다.

평행선을 긋던 양쪽, 오늘 결론을 낼 수 있을까요?

오늘(12일), 금융위는 '고위험 금융상품 투자자 보호 강화를 위한 종합 개선방안' 최종안을 발표합니다. DLF 대책 내놓은 지 한 달 만입니다. 핵심은 바로 이 '신탁'을, 쉽게 말해 'ELS를 은행에서 파는 지금 방식'을 어떻게 할 것이냐입니다. 은행 입장에선 '황금알을 낳는 거위'인 신탁을, 앞으로도 계속 팔 수 있을까요?

-

-

서영민 기자 seo0177@gmail.com

서영민 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.