‘철도원 삼대’로 돌아온 황석영…“죽을 때까지 쓰는 게 작가의 책무”

입력 2020.06.02 (16:29)

수정 2020.06.02 (16:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

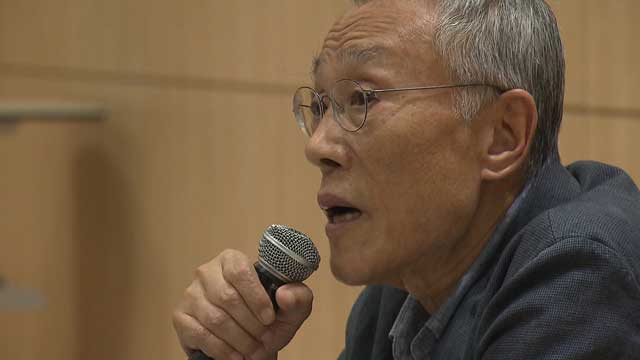

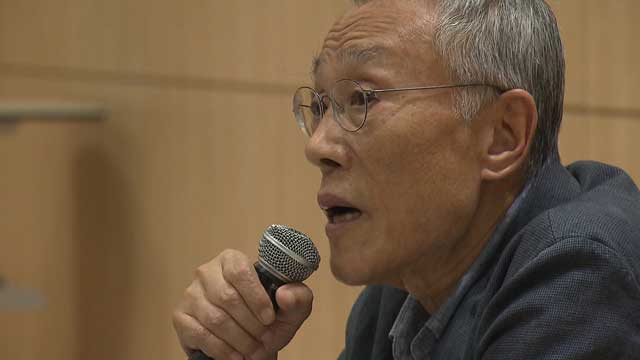

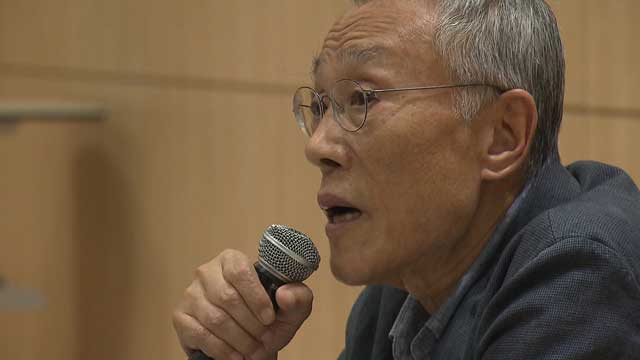

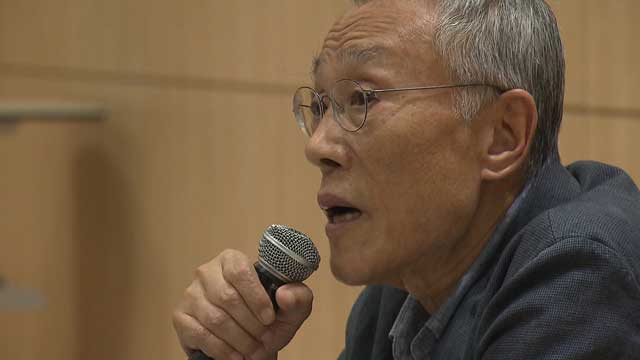

"작가는 무슨 은퇴 기간이 따로 있는 게 아니에요. 죽을 때까지 써야 됩니다. 그게 작가가 세상에 대해서 가지는 책무예요. 그래서 기운이 남아 있는 한 써야 됩니다."

여든을 바라보는 작가는 지금도 건재한 현역입니다. 기자간담회 자리에 앉자마자 가장 먼저 쏟아낸 말도 '쓰는 일'에 관해서였죠. 대개 여든이 넘으면 작가들은 붓을, 펜을 꺾더라… 그런데 글을 안 쓰는 노년의 시간이 길어지면 굉장히 힘들어진다… 그러면서 헤밍웨이와 로맹 가리와 가와바타 야스나리와 마르케스와 오에 겐자부로를 차례로 거론했습니다. 글을 더는 쓰지 않기로 한 이후 말년을 불행하게 보내다 안타까운 죽음을 맞은 작가들이죠.

"그런데 써야 되는데 그냥 마구 쓰는 게 아니라 죽을 때까지 계속 새로운 정신으로 새로운 길을 가고 새로운 작품을 써내고 해야 합니다. 그게 안 되면 솔직하게 더 이상 못 쓰겠다 이렇게 하는 게 낫죠."

일흔일곱 나이에도 여전히 뭔가를 쓰고 있다는 것, 그것도 한국 근현대 문학사를 넓은 안목으로 바라보면서 꼭 쓰지 않으면 안 되겠다고 마음먹은 것을 반드시 써내고 말아야겠다는 굳은 의지와 결심을 보여주려 했다는 걸 힘주어 말하고 싶었던 것 같습니다.

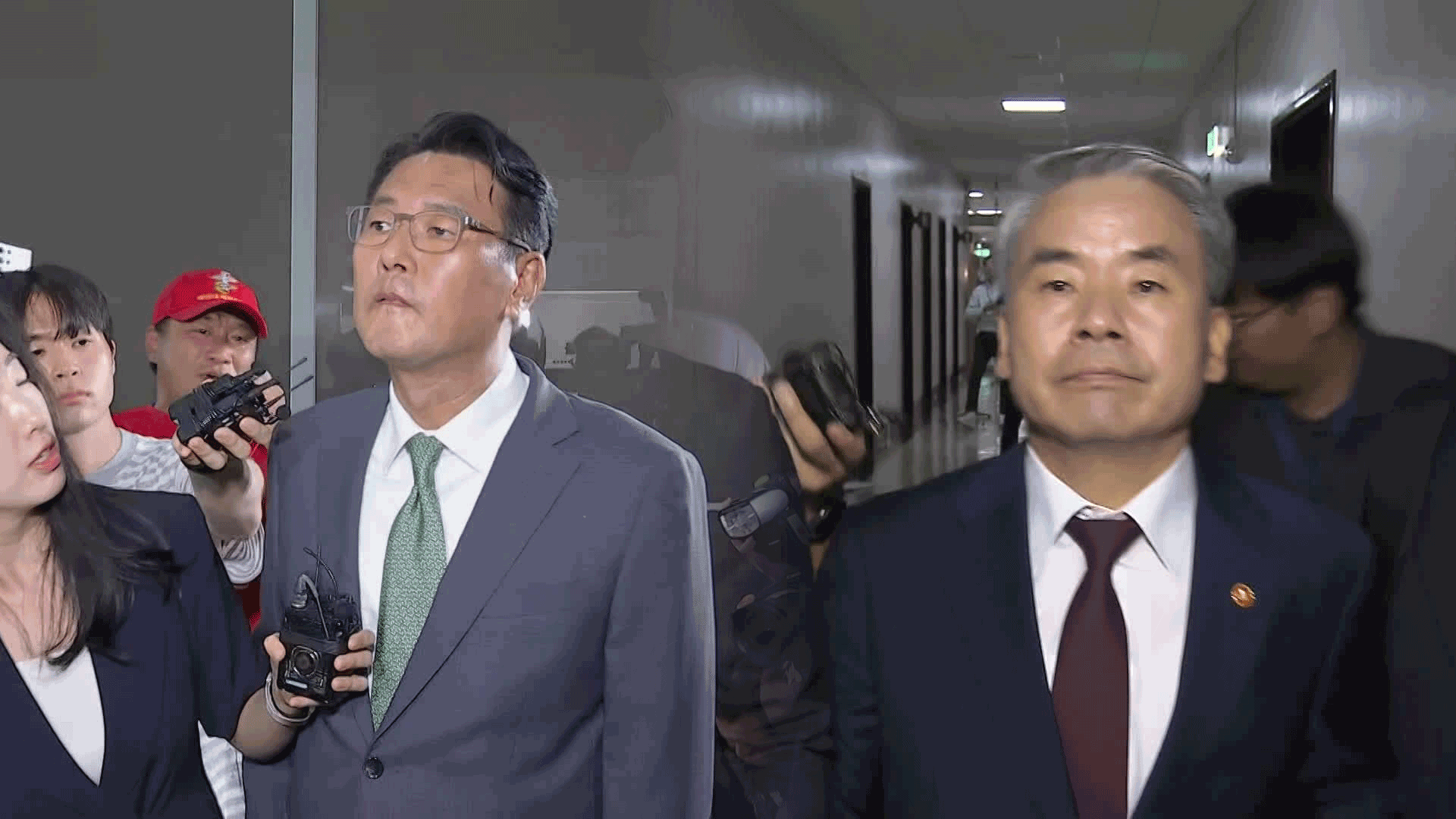

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대' 출간 기념 기자간담회는 코로나19 대유행 이후 출판계에서 사실상 처음 열렸다고 해도 좋을 대면 기자간담회였습니다. 게다가 황석영이라는 비중 있는 소설가가 발언하는 자리라 언론들의 관심도 상당히 뜨거웠고요.

사실 황석영 작가는 이 이야기 전에 '사과의 말'부터 먼저 꺼냈습니다. 본래 이 간담회 자리는 지난주 목요일에 열릴 것이었죠. 그런데 작가가 5·18 기념행사 때문에 광주에 내려갔다가 늦게까지 이어진 술자리에 따른 '숙취'로 간담회가 예고 없이 취소되는 일이 벌어졌습니다. 자리를 만든 출판사뿐 아니라 취재진도 당황하긴 마찬가지였죠. 그게 몹시도 미안했는지 오늘은 기자들보다 훨씬 더 일찍 약속장소에 와서 기다리고 있더군요.

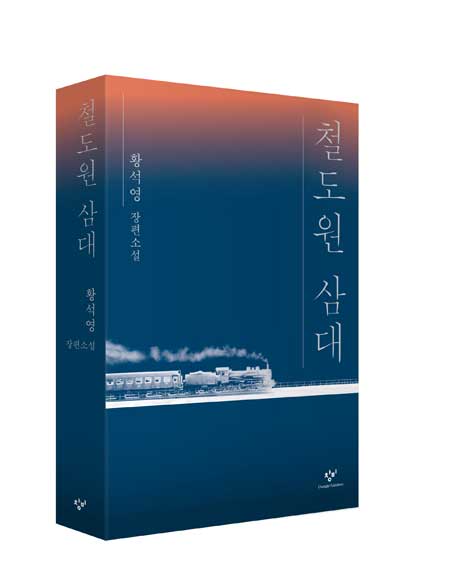

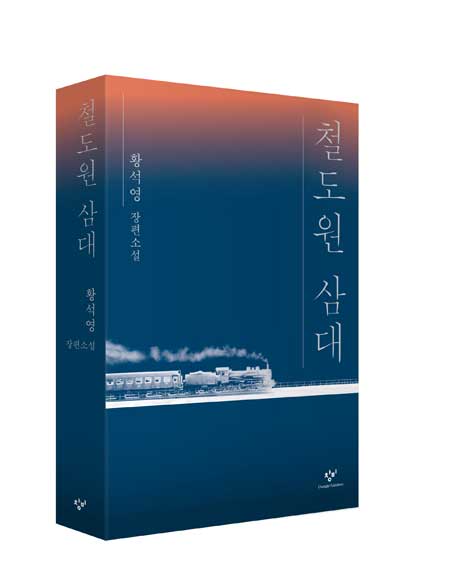

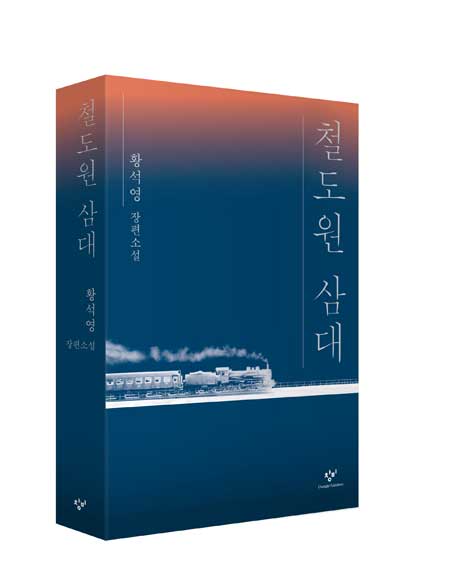

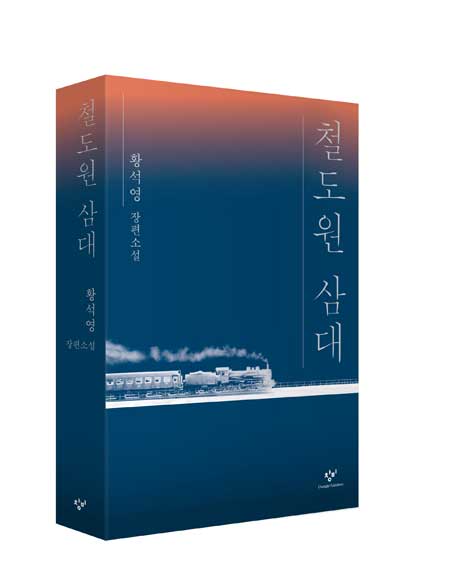

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대'는 일제강점기부터 해방 전후를 지나 우리 시대까지 한 세기를 헤아리는 우리 근현대사를 삼대에 걸친 철도 노동자의 삶으로 그린 작품입니다. 작가 스스로 구상에서 탈고까지 30년이 걸린 필생의 역작이라고 할 만큼 애정과 공력을 쏟아부었다고 하는데요. 특별히 노동자의 삶에 주목한 이유를 작가는 이렇게 설명합니다.

"사실은 우리가 무슨 세계 경제 10대국이니 얘기하고 근대화라든지 식민지 근대를 통해서 이렇게 해오면서 엄청난 산업사회에 진입을 하는데 산업노동자를 한국 문학에서 정면으로 다룬 장편소설이 거의 없어요. 그 부분이 빠져 있다고. 참 묘하데요. 지금 우리가 천만 노동자라고 그러는데 이게 아마 더 될 텐데, 왜냐하면 공장 노동자뿐만 아니라 사실 지금 다 우리가 노동자로서의 삶을 살고 있는 건데 이게 한국 문학에 빠져 있다는 게 굉장히 놀라운 점이고요."

그 '빈자리'를 채워 넣고 싶었다는 겁니다. 소설에서 특히 주목할 인물은 철도원 삼대의 후손으로 21세기, 즉 우리 시대를 사는 해고 노동자 이진오의 이야기입니다. 이 인물은 아파트 16층 높이의 발전소 공장 굴뚝에 올라가 고공농성을 합니다. 우리 시대 노동자의 현실을 고스란히 반영한 거죠. 작가는 '고공 농성장'이란 공간특성에 주목했습니다.

"지상도 아니고 하늘도 아니고 중간지점이거든요. 그리고 일상이 거기에 멈춰 있으니까 상상력으로 얼마든지 시간여행을 할 수 있는 그런 조건이에요. 그래서 이 인물을 통해서 과거의 자기 증조할아버지에서부터 아버지에 이르기까지 삼대 얘기를 4대 후손이 들락날락하면서 회상하고 생각하고 하는 그런 식으로 이 소설을 구성했습니다. 그래서 자연스럽게 과거의 한국 노동자들의 삶이, 또 그런 한반도가, 여러 가지 정치·역사적 현실 이런 것들이 그대로 현재까지 우리한테 영향을 주고, 그리고 현재도 형태가 많이 달라지기는 했지만, 본질은 거의 비슷하게 작용을 한다 이런 식의 이야기가 되겠습니다."

'철도원 삼대'는 작가가 맨부커 인터내셔널상 후보로 올라 상당한 관심을 끈 소설 '해 질 무렵' 이후 5년 만에 발표하는 장편소설입니다. 원고지 분량만 2천 400매에 이르는 대작이죠. 소설이, 문학이 읽히지 않는 시대이지만, 작가는 글쓰기를 멈출 생각이 없습니다. 다음 작품은 어린이와 어른이 함께 볼 수 있는 동화를 써보려 한다고 귀띔하더군요.

여든을 바라보는 작가는 지금도 건재한 현역입니다. 기자간담회 자리에 앉자마자 가장 먼저 쏟아낸 말도 '쓰는 일'에 관해서였죠. 대개 여든이 넘으면 작가들은 붓을, 펜을 꺾더라… 그런데 글을 안 쓰는 노년의 시간이 길어지면 굉장히 힘들어진다… 그러면서 헤밍웨이와 로맹 가리와 가와바타 야스나리와 마르케스와 오에 겐자부로를 차례로 거론했습니다. 글을 더는 쓰지 않기로 한 이후 말년을 불행하게 보내다 안타까운 죽음을 맞은 작가들이죠.

"그런데 써야 되는데 그냥 마구 쓰는 게 아니라 죽을 때까지 계속 새로운 정신으로 새로운 길을 가고 새로운 작품을 써내고 해야 합니다. 그게 안 되면 솔직하게 더 이상 못 쓰겠다 이렇게 하는 게 낫죠."

일흔일곱 나이에도 여전히 뭔가를 쓰고 있다는 것, 그것도 한국 근현대 문학사를 넓은 안목으로 바라보면서 꼭 쓰지 않으면 안 되겠다고 마음먹은 것을 반드시 써내고 말아야겠다는 굳은 의지와 결심을 보여주려 했다는 걸 힘주어 말하고 싶었던 것 같습니다.

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대' 출간 기념 기자간담회는 코로나19 대유행 이후 출판계에서 사실상 처음 열렸다고 해도 좋을 대면 기자간담회였습니다. 게다가 황석영이라는 비중 있는 소설가가 발언하는 자리라 언론들의 관심도 상당히 뜨거웠고요.

사실 황석영 작가는 이 이야기 전에 '사과의 말'부터 먼저 꺼냈습니다. 본래 이 간담회 자리는 지난주 목요일에 열릴 것이었죠. 그런데 작가가 5·18 기념행사 때문에 광주에 내려갔다가 늦게까지 이어진 술자리에 따른 '숙취'로 간담회가 예고 없이 취소되는 일이 벌어졌습니다. 자리를 만든 출판사뿐 아니라 취재진도 당황하긴 마찬가지였죠. 그게 몹시도 미안했는지 오늘은 기자들보다 훨씬 더 일찍 약속장소에 와서 기다리고 있더군요.

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대'는 일제강점기부터 해방 전후를 지나 우리 시대까지 한 세기를 헤아리는 우리 근현대사를 삼대에 걸친 철도 노동자의 삶으로 그린 작품입니다. 작가 스스로 구상에서 탈고까지 30년이 걸린 필생의 역작이라고 할 만큼 애정과 공력을 쏟아부었다고 하는데요. 특별히 노동자의 삶에 주목한 이유를 작가는 이렇게 설명합니다.

"사실은 우리가 무슨 세계 경제 10대국이니 얘기하고 근대화라든지 식민지 근대를 통해서 이렇게 해오면서 엄청난 산업사회에 진입을 하는데 산업노동자를 한국 문학에서 정면으로 다룬 장편소설이 거의 없어요. 그 부분이 빠져 있다고. 참 묘하데요. 지금 우리가 천만 노동자라고 그러는데 이게 아마 더 될 텐데, 왜냐하면 공장 노동자뿐만 아니라 사실 지금 다 우리가 노동자로서의 삶을 살고 있는 건데 이게 한국 문학에 빠져 있다는 게 굉장히 놀라운 점이고요."

그 '빈자리'를 채워 넣고 싶었다는 겁니다. 소설에서 특히 주목할 인물은 철도원 삼대의 후손으로 21세기, 즉 우리 시대를 사는 해고 노동자 이진오의 이야기입니다. 이 인물은 아파트 16층 높이의 발전소 공장 굴뚝에 올라가 고공농성을 합니다. 우리 시대 노동자의 현실을 고스란히 반영한 거죠. 작가는 '고공 농성장'이란 공간특성에 주목했습니다.

"지상도 아니고 하늘도 아니고 중간지점이거든요. 그리고 일상이 거기에 멈춰 있으니까 상상력으로 얼마든지 시간여행을 할 수 있는 그런 조건이에요. 그래서 이 인물을 통해서 과거의 자기 증조할아버지에서부터 아버지에 이르기까지 삼대 얘기를 4대 후손이 들락날락하면서 회상하고 생각하고 하는 그런 식으로 이 소설을 구성했습니다. 그래서 자연스럽게 과거의 한국 노동자들의 삶이, 또 그런 한반도가, 여러 가지 정치·역사적 현실 이런 것들이 그대로 현재까지 우리한테 영향을 주고, 그리고 현재도 형태가 많이 달라지기는 했지만, 본질은 거의 비슷하게 작용을 한다 이런 식의 이야기가 되겠습니다."

'철도원 삼대'는 작가가 맨부커 인터내셔널상 후보로 올라 상당한 관심을 끈 소설 '해 질 무렵' 이후 5년 만에 발표하는 장편소설입니다. 원고지 분량만 2천 400매에 이르는 대작이죠. 소설이, 문학이 읽히지 않는 시대이지만, 작가는 글쓰기를 멈출 생각이 없습니다. 다음 작품은 어린이와 어른이 함께 볼 수 있는 동화를 써보려 한다고 귀띔하더군요.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘철도원 삼대’로 돌아온 황석영…“죽을 때까지 쓰는 게 작가의 책무”

-

- 입력 2020-06-02 16:29:19

- 수정2020-06-02 16:29:45

"작가는 무슨 은퇴 기간이 따로 있는 게 아니에요. 죽을 때까지 써야 됩니다. 그게 작가가 세상에 대해서 가지는 책무예요. 그래서 기운이 남아 있는 한 써야 됩니다."

여든을 바라보는 작가는 지금도 건재한 현역입니다. 기자간담회 자리에 앉자마자 가장 먼저 쏟아낸 말도 '쓰는 일'에 관해서였죠. 대개 여든이 넘으면 작가들은 붓을, 펜을 꺾더라… 그런데 글을 안 쓰는 노년의 시간이 길어지면 굉장히 힘들어진다… 그러면서 헤밍웨이와 로맹 가리와 가와바타 야스나리와 마르케스와 오에 겐자부로를 차례로 거론했습니다. 글을 더는 쓰지 않기로 한 이후 말년을 불행하게 보내다 안타까운 죽음을 맞은 작가들이죠.

"그런데 써야 되는데 그냥 마구 쓰는 게 아니라 죽을 때까지 계속 새로운 정신으로 새로운 길을 가고 새로운 작품을 써내고 해야 합니다. 그게 안 되면 솔직하게 더 이상 못 쓰겠다 이렇게 하는 게 낫죠."

일흔일곱 나이에도 여전히 뭔가를 쓰고 있다는 것, 그것도 한국 근현대 문학사를 넓은 안목으로 바라보면서 꼭 쓰지 않으면 안 되겠다고 마음먹은 것을 반드시 써내고 말아야겠다는 굳은 의지와 결심을 보여주려 했다는 걸 힘주어 말하고 싶었던 것 같습니다.

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대' 출간 기념 기자간담회는 코로나19 대유행 이후 출판계에서 사실상 처음 열렸다고 해도 좋을 대면 기자간담회였습니다. 게다가 황석영이라는 비중 있는 소설가가 발언하는 자리라 언론들의 관심도 상당히 뜨거웠고요.

사실 황석영 작가는 이 이야기 전에 '사과의 말'부터 먼저 꺼냈습니다. 본래 이 간담회 자리는 지난주 목요일에 열릴 것이었죠. 그런데 작가가 5·18 기념행사 때문에 광주에 내려갔다가 늦게까지 이어진 술자리에 따른 '숙취'로 간담회가 예고 없이 취소되는 일이 벌어졌습니다. 자리를 만든 출판사뿐 아니라 취재진도 당황하긴 마찬가지였죠. 그게 몹시도 미안했는지 오늘은 기자들보다 훨씬 더 일찍 약속장소에 와서 기다리고 있더군요.

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대'는 일제강점기부터 해방 전후를 지나 우리 시대까지 한 세기를 헤아리는 우리 근현대사를 삼대에 걸친 철도 노동자의 삶으로 그린 작품입니다. 작가 스스로 구상에서 탈고까지 30년이 걸린 필생의 역작이라고 할 만큼 애정과 공력을 쏟아부었다고 하는데요. 특별히 노동자의 삶에 주목한 이유를 작가는 이렇게 설명합니다.

"사실은 우리가 무슨 세계 경제 10대국이니 얘기하고 근대화라든지 식민지 근대를 통해서 이렇게 해오면서 엄청난 산업사회에 진입을 하는데 산업노동자를 한국 문학에서 정면으로 다룬 장편소설이 거의 없어요. 그 부분이 빠져 있다고. 참 묘하데요. 지금 우리가 천만 노동자라고 그러는데 이게 아마 더 될 텐데, 왜냐하면 공장 노동자뿐만 아니라 사실 지금 다 우리가 노동자로서의 삶을 살고 있는 건데 이게 한국 문학에 빠져 있다는 게 굉장히 놀라운 점이고요."

그 '빈자리'를 채워 넣고 싶었다는 겁니다. 소설에서 특히 주목할 인물은 철도원 삼대의 후손으로 21세기, 즉 우리 시대를 사는 해고 노동자 이진오의 이야기입니다. 이 인물은 아파트 16층 높이의 발전소 공장 굴뚝에 올라가 고공농성을 합니다. 우리 시대 노동자의 현실을 고스란히 반영한 거죠. 작가는 '고공 농성장'이란 공간특성에 주목했습니다.

"지상도 아니고 하늘도 아니고 중간지점이거든요. 그리고 일상이 거기에 멈춰 있으니까 상상력으로 얼마든지 시간여행을 할 수 있는 그런 조건이에요. 그래서 이 인물을 통해서 과거의 자기 증조할아버지에서부터 아버지에 이르기까지 삼대 얘기를 4대 후손이 들락날락하면서 회상하고 생각하고 하는 그런 식으로 이 소설을 구성했습니다. 그래서 자연스럽게 과거의 한국 노동자들의 삶이, 또 그런 한반도가, 여러 가지 정치·역사적 현실 이런 것들이 그대로 현재까지 우리한테 영향을 주고, 그리고 현재도 형태가 많이 달라지기는 했지만, 본질은 거의 비슷하게 작용을 한다 이런 식의 이야기가 되겠습니다."

'철도원 삼대'는 작가가 맨부커 인터내셔널상 후보로 올라 상당한 관심을 끈 소설 '해 질 무렵' 이후 5년 만에 발표하는 장편소설입니다. 원고지 분량만 2천 400매에 이르는 대작이죠. 소설이, 문학이 읽히지 않는 시대이지만, 작가는 글쓰기를 멈출 생각이 없습니다. 다음 작품은 어린이와 어른이 함께 볼 수 있는 동화를 써보려 한다고 귀띔하더군요.

여든을 바라보는 작가는 지금도 건재한 현역입니다. 기자간담회 자리에 앉자마자 가장 먼저 쏟아낸 말도 '쓰는 일'에 관해서였죠. 대개 여든이 넘으면 작가들은 붓을, 펜을 꺾더라… 그런데 글을 안 쓰는 노년의 시간이 길어지면 굉장히 힘들어진다… 그러면서 헤밍웨이와 로맹 가리와 가와바타 야스나리와 마르케스와 오에 겐자부로를 차례로 거론했습니다. 글을 더는 쓰지 않기로 한 이후 말년을 불행하게 보내다 안타까운 죽음을 맞은 작가들이죠.

"그런데 써야 되는데 그냥 마구 쓰는 게 아니라 죽을 때까지 계속 새로운 정신으로 새로운 길을 가고 새로운 작품을 써내고 해야 합니다. 그게 안 되면 솔직하게 더 이상 못 쓰겠다 이렇게 하는 게 낫죠."

일흔일곱 나이에도 여전히 뭔가를 쓰고 있다는 것, 그것도 한국 근현대 문학사를 넓은 안목으로 바라보면서 꼭 쓰지 않으면 안 되겠다고 마음먹은 것을 반드시 써내고 말아야겠다는 굳은 의지와 결심을 보여주려 했다는 걸 힘주어 말하고 싶었던 것 같습니다.

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대' 출간 기념 기자간담회는 코로나19 대유행 이후 출판계에서 사실상 처음 열렸다고 해도 좋을 대면 기자간담회였습니다. 게다가 황석영이라는 비중 있는 소설가가 발언하는 자리라 언론들의 관심도 상당히 뜨거웠고요.

사실 황석영 작가는 이 이야기 전에 '사과의 말'부터 먼저 꺼냈습니다. 본래 이 간담회 자리는 지난주 목요일에 열릴 것이었죠. 그런데 작가가 5·18 기념행사 때문에 광주에 내려갔다가 늦게까지 이어진 술자리에 따른 '숙취'로 간담회가 예고 없이 취소되는 일이 벌어졌습니다. 자리를 만든 출판사뿐 아니라 취재진도 당황하긴 마찬가지였죠. 그게 몹시도 미안했는지 오늘은 기자들보다 훨씬 더 일찍 약속장소에 와서 기다리고 있더군요.

황석영의 새 장편소설 '철도원 삼대'는 일제강점기부터 해방 전후를 지나 우리 시대까지 한 세기를 헤아리는 우리 근현대사를 삼대에 걸친 철도 노동자의 삶으로 그린 작품입니다. 작가 스스로 구상에서 탈고까지 30년이 걸린 필생의 역작이라고 할 만큼 애정과 공력을 쏟아부었다고 하는데요. 특별히 노동자의 삶에 주목한 이유를 작가는 이렇게 설명합니다.

"사실은 우리가 무슨 세계 경제 10대국이니 얘기하고 근대화라든지 식민지 근대를 통해서 이렇게 해오면서 엄청난 산업사회에 진입을 하는데 산업노동자를 한국 문학에서 정면으로 다룬 장편소설이 거의 없어요. 그 부분이 빠져 있다고. 참 묘하데요. 지금 우리가 천만 노동자라고 그러는데 이게 아마 더 될 텐데, 왜냐하면 공장 노동자뿐만 아니라 사실 지금 다 우리가 노동자로서의 삶을 살고 있는 건데 이게 한국 문학에 빠져 있다는 게 굉장히 놀라운 점이고요."

그 '빈자리'를 채워 넣고 싶었다는 겁니다. 소설에서 특히 주목할 인물은 철도원 삼대의 후손으로 21세기, 즉 우리 시대를 사는 해고 노동자 이진오의 이야기입니다. 이 인물은 아파트 16층 높이의 발전소 공장 굴뚝에 올라가 고공농성을 합니다. 우리 시대 노동자의 현실을 고스란히 반영한 거죠. 작가는 '고공 농성장'이란 공간특성에 주목했습니다.

"지상도 아니고 하늘도 아니고 중간지점이거든요. 그리고 일상이 거기에 멈춰 있으니까 상상력으로 얼마든지 시간여행을 할 수 있는 그런 조건이에요. 그래서 이 인물을 통해서 과거의 자기 증조할아버지에서부터 아버지에 이르기까지 삼대 얘기를 4대 후손이 들락날락하면서 회상하고 생각하고 하는 그런 식으로 이 소설을 구성했습니다. 그래서 자연스럽게 과거의 한국 노동자들의 삶이, 또 그런 한반도가, 여러 가지 정치·역사적 현실 이런 것들이 그대로 현재까지 우리한테 영향을 주고, 그리고 현재도 형태가 많이 달라지기는 했지만, 본질은 거의 비슷하게 작용을 한다 이런 식의 이야기가 되겠습니다."

'철도원 삼대'는 작가가 맨부커 인터내셔널상 후보로 올라 상당한 관심을 끈 소설 '해 질 무렵' 이후 5년 만에 발표하는 장편소설입니다. 원고지 분량만 2천 400매에 이르는 대작이죠. 소설이, 문학이 읽히지 않는 시대이지만, 작가는 글쓰기를 멈출 생각이 없습니다. 다음 작품은 어린이와 어른이 함께 볼 수 있는 동화를 써보려 한다고 귀띔하더군요.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.