[특파원 리포트] 32 vs 5…유럽 ‘방역실패’ 자성의 목소리

입력 2021.05.13 (11:14)

수정 2021.05.13 (12:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

■ 한국.호주.뉴질랜드.일본.아이슬란드의 승리

프랑스 유력 일간지 르몽드가 흥미로운 기사를 실었다. 프랑스의 저명한 경제학자를 포함해 10여명의 연구원들이 역시 저명한 과학저널 '란셋(The Lancet)'에 기고한 보고서 내용이다. 결론부터 말하면 한국을 비롯해 호주와 뉴질랜드, 일본(한국 사람들은 동의하지 않을 수 있지만), 아이슬란드의 코로나19 방역정책이 옳았다는 것이다.

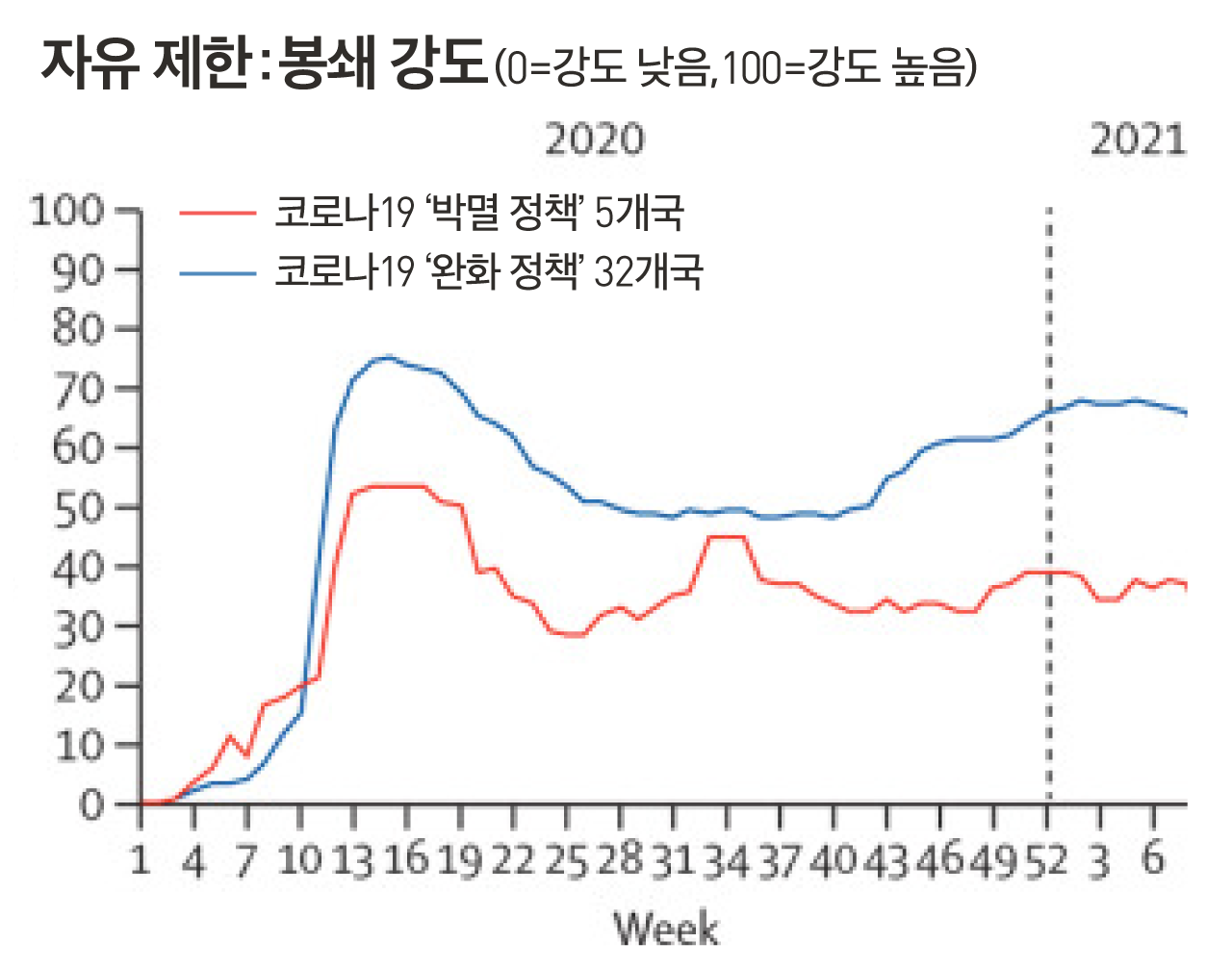

특히 코로나19 초기 방역에 성공한 나라들이 시민들의 자유를 지나치게 억압했기 때문에 가능했다는 식의 유럽 사회의 평가도 틀렸다는 점을 밝혔다. 코로나19를 완벽하게 차단하려는 정책을 편 나라가 결과적으로 시민의 자유를 덜 억압하는 결과를 보였다는 것이다.

■ 32 vs 5....바이러스 박멸 vs 바이러스 공존

공동저자인 올리우-바통 파리 도핀대 (파리 9대학 Dauphine) 교수 등 10여 명은 OECD 회원국 37개국 가운데 한국 등 5개국을 '코로나 박멸' 전략을 쓴 나라로, 나머지 35개국을 '코로나 완화'전략을 쓴 나라로 구분하고 코로나19 발생 후 1년 동안의 성과를 분석했다.

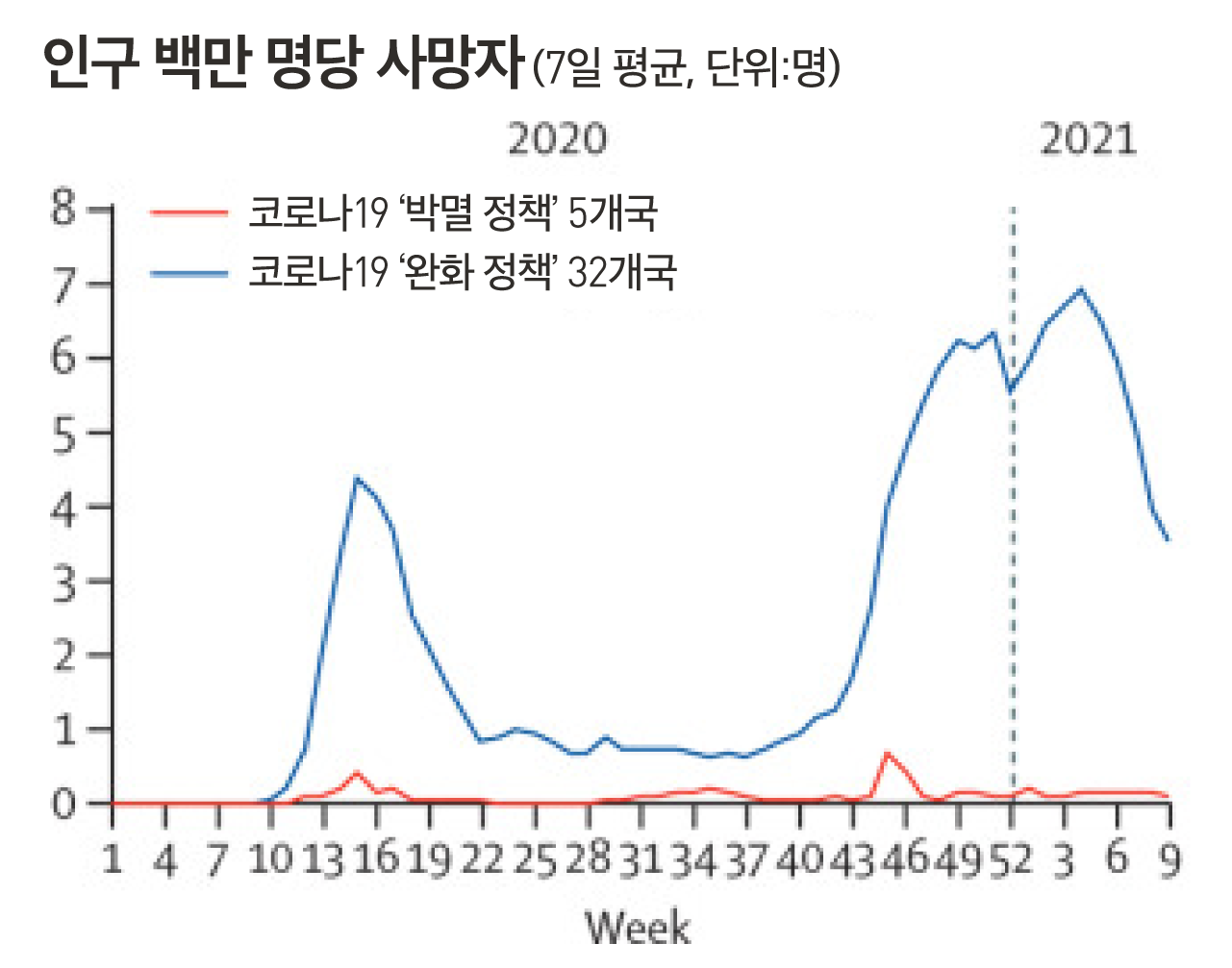

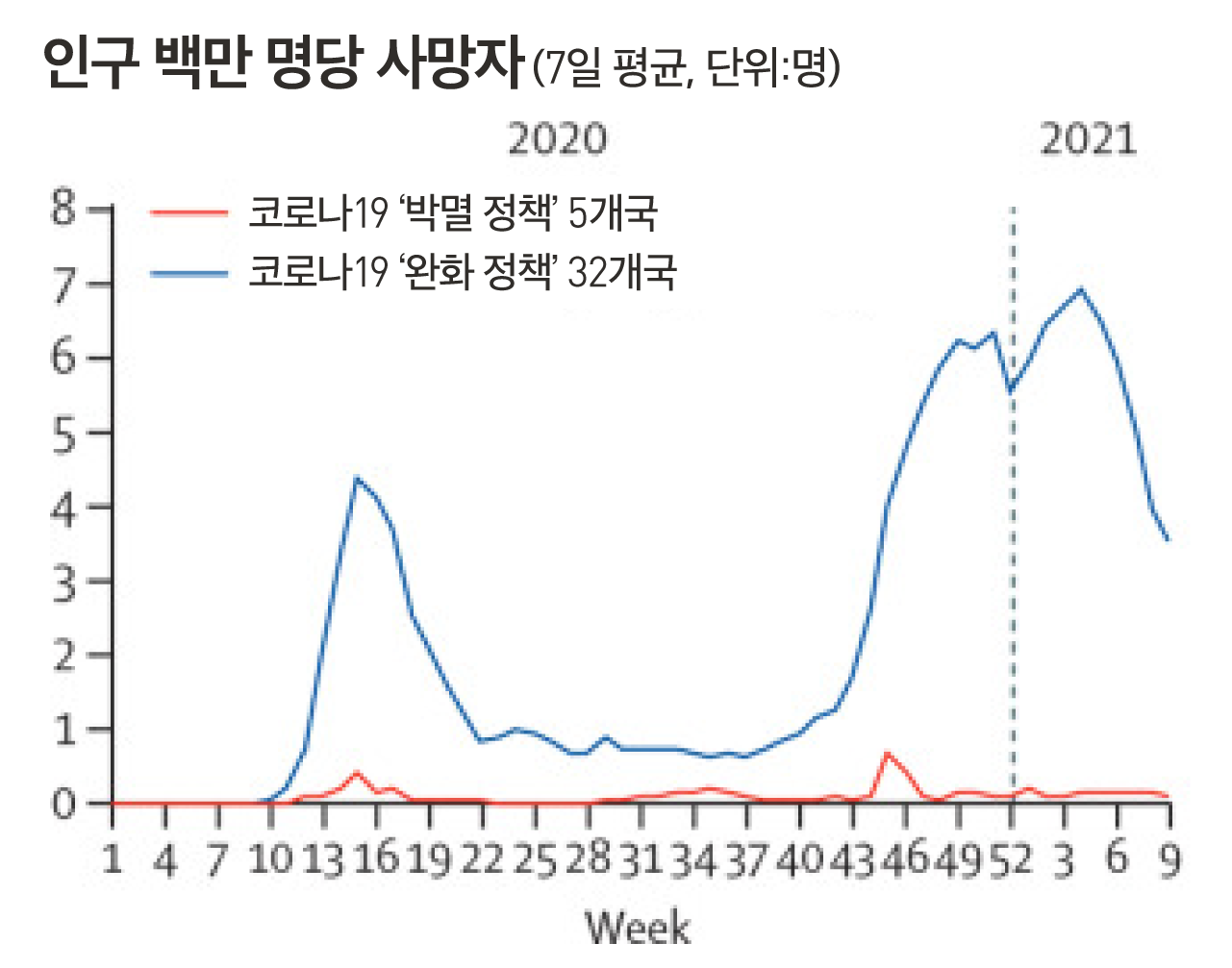

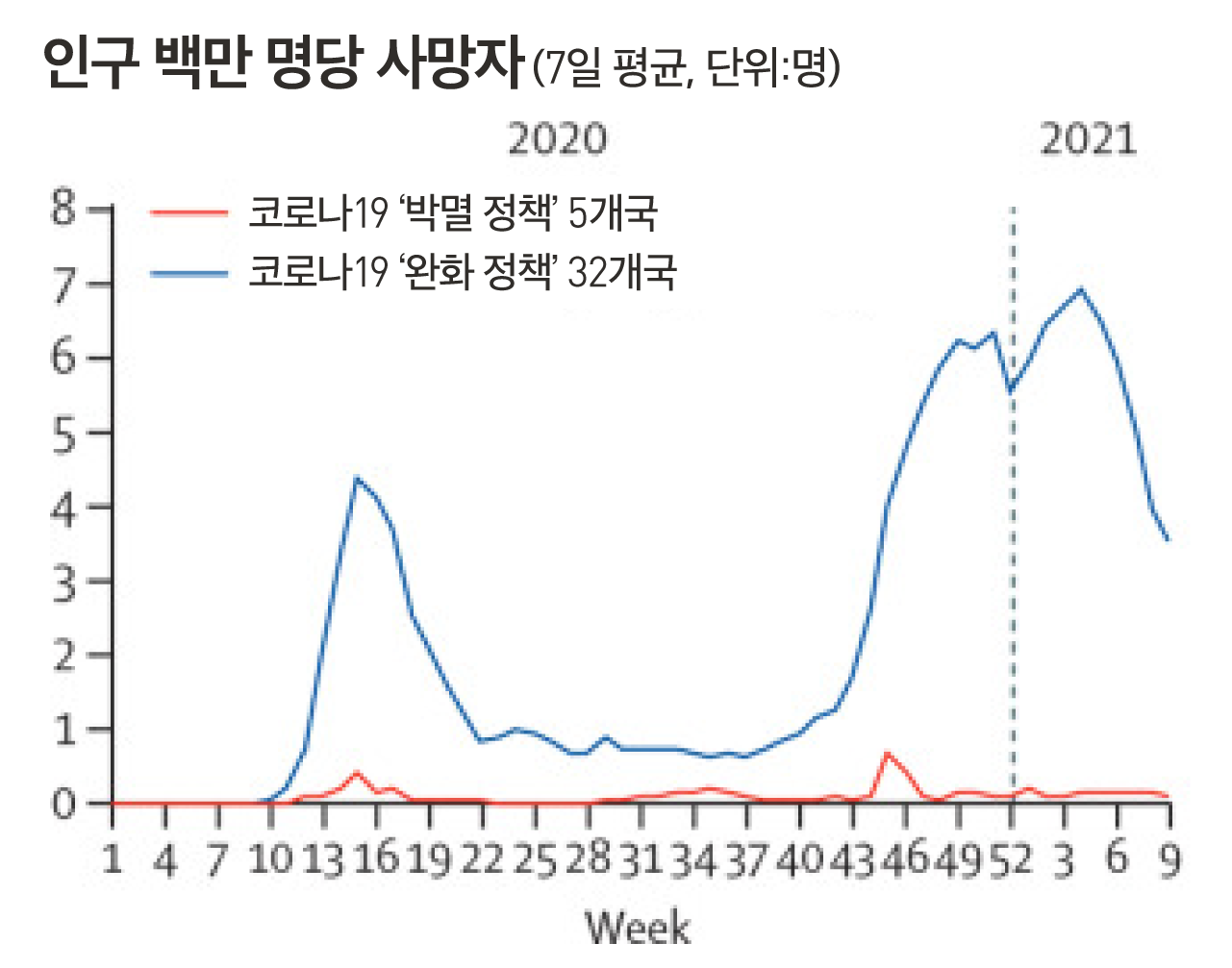

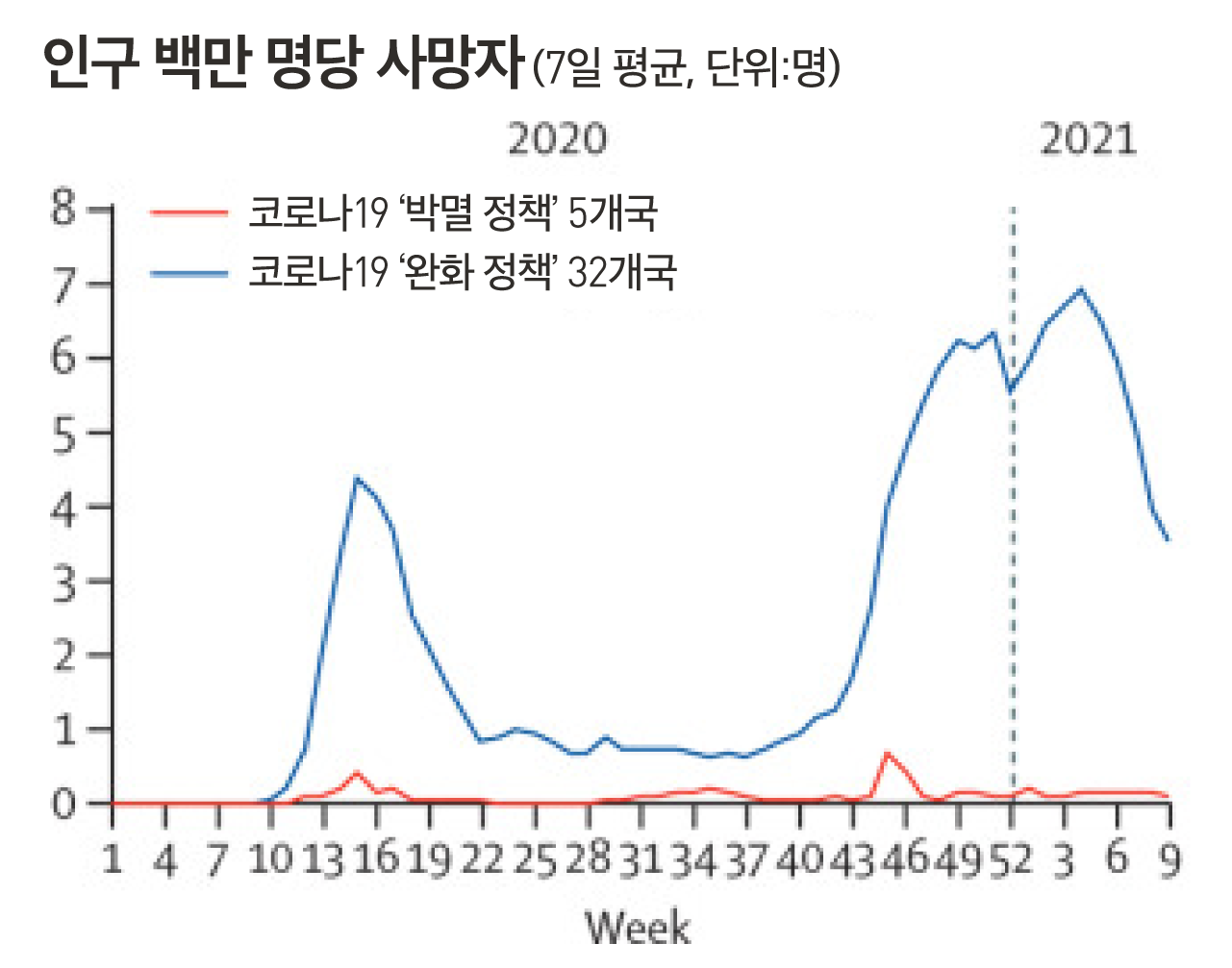

1. 사망률 : 보고서는 '박멸' 전략을 선택한 나라의 사망률이 25배 낮았다고 분석했다.

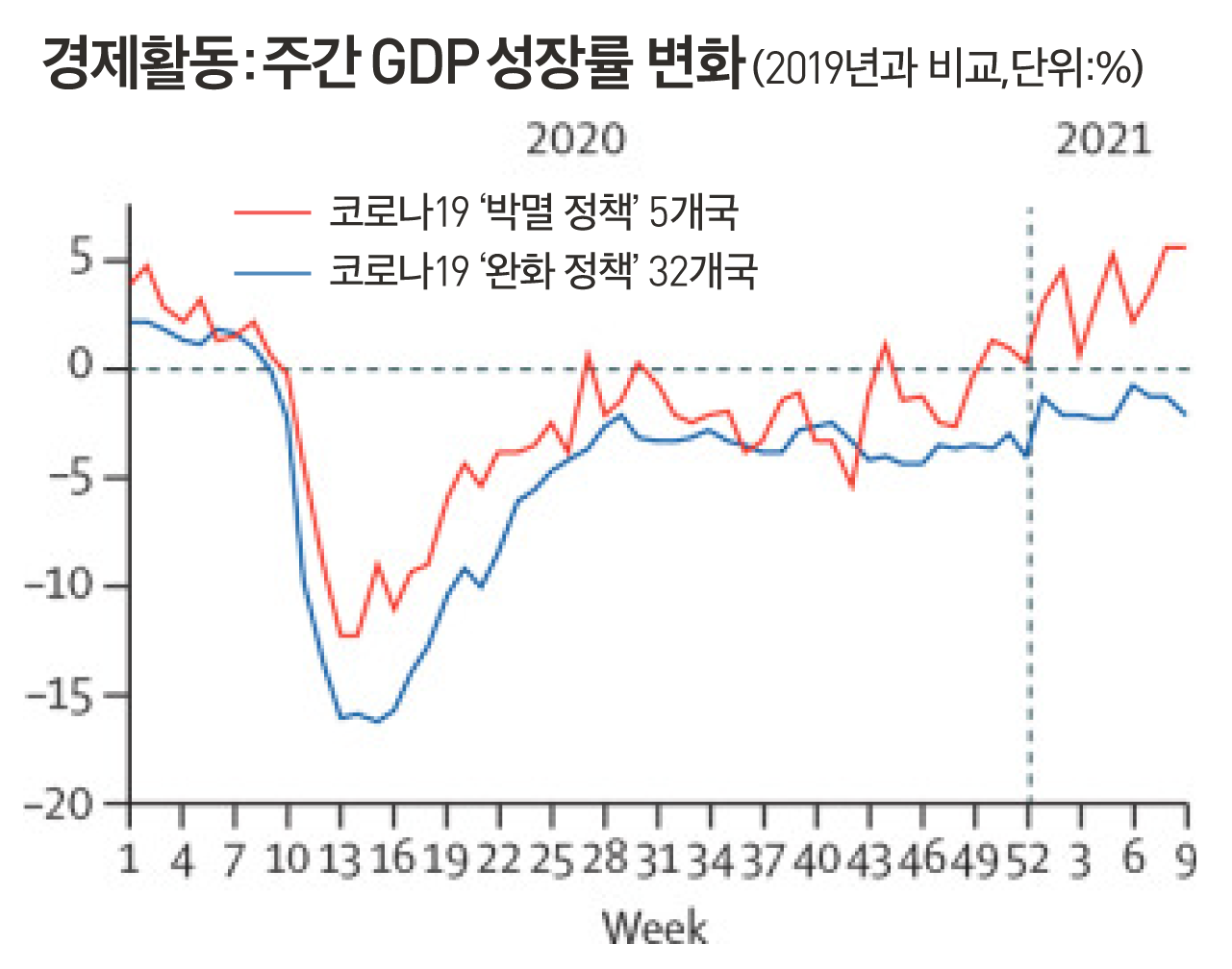

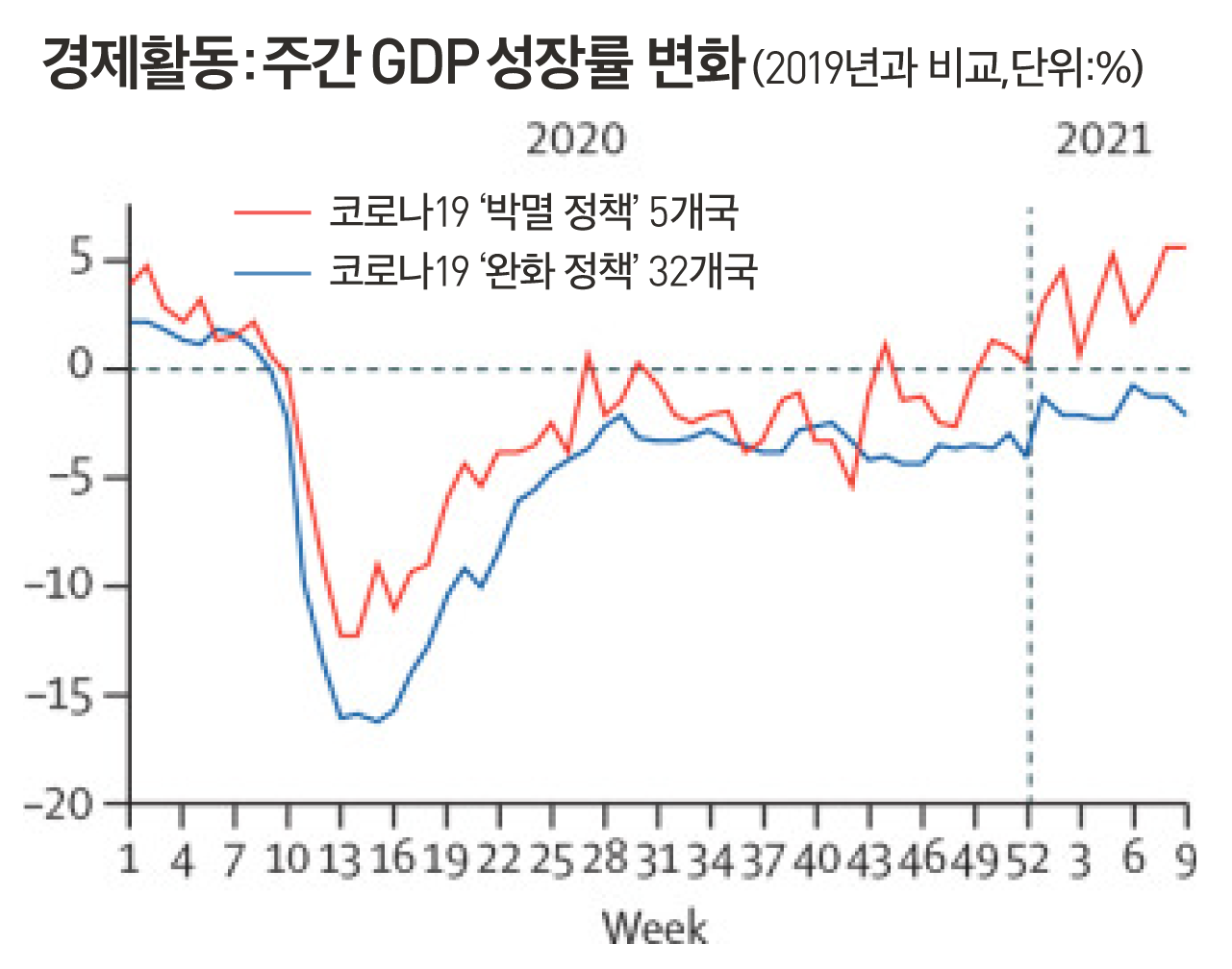

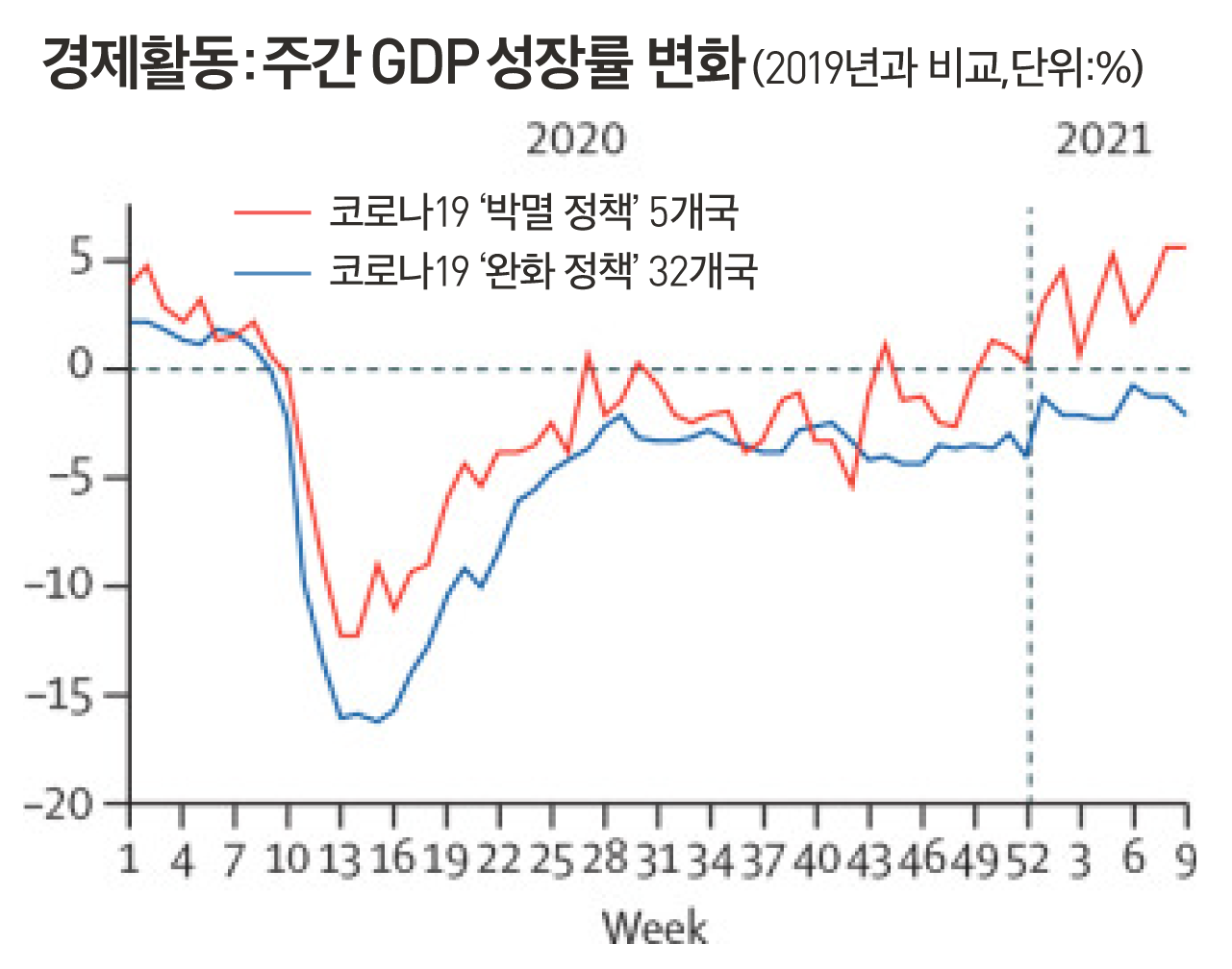

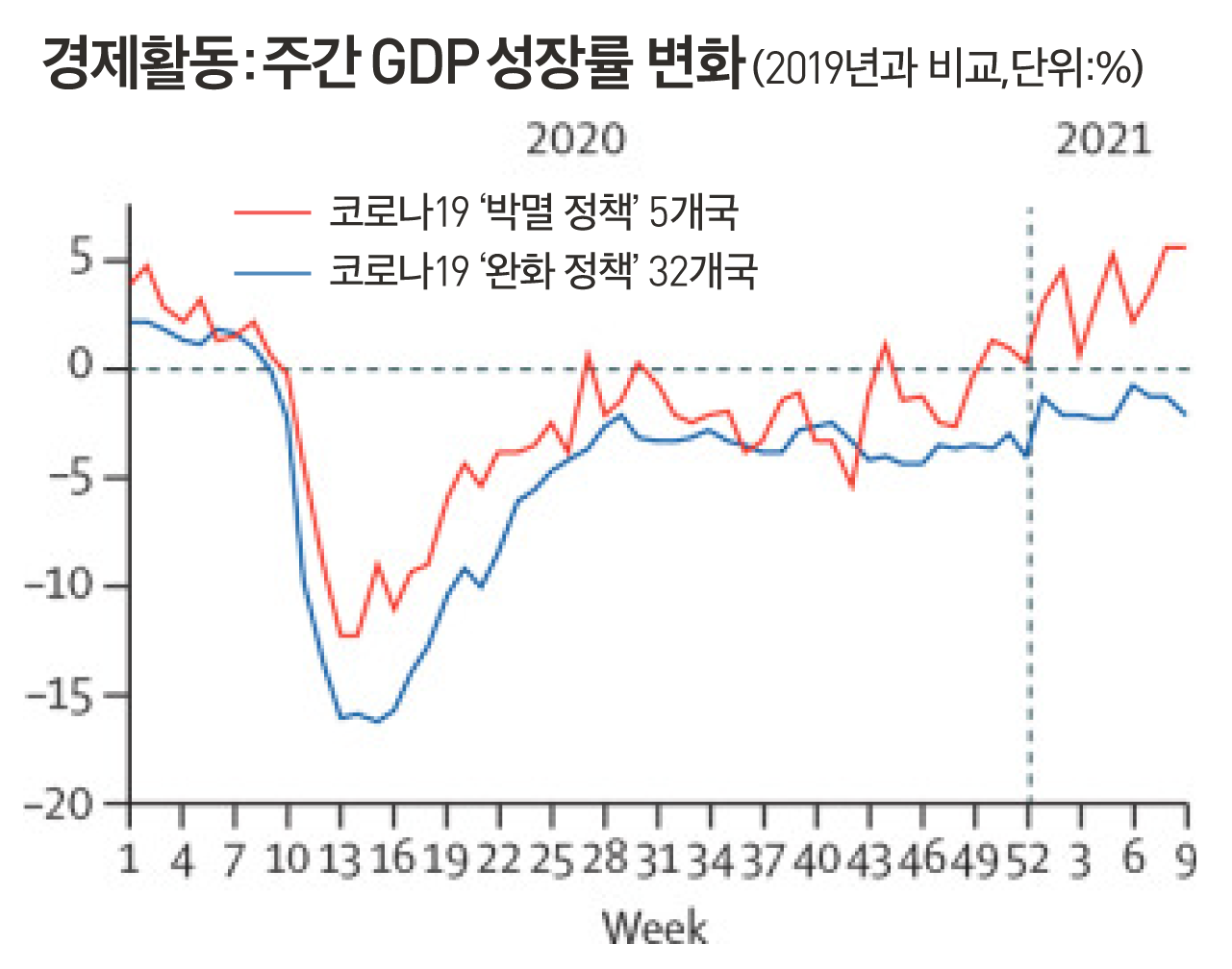

2. 경제활동: OECD 회원국들의 매 주간 GDP 성장률을 코로나19 출연 전과 비교한 결과 '박멸' 전략을 쓴 5개국은 2021년에 접어들어 팬데믹 이전의 수준을 회복했지만 나머지 국가들은 여전히 마이너스 상태로 나타났다.

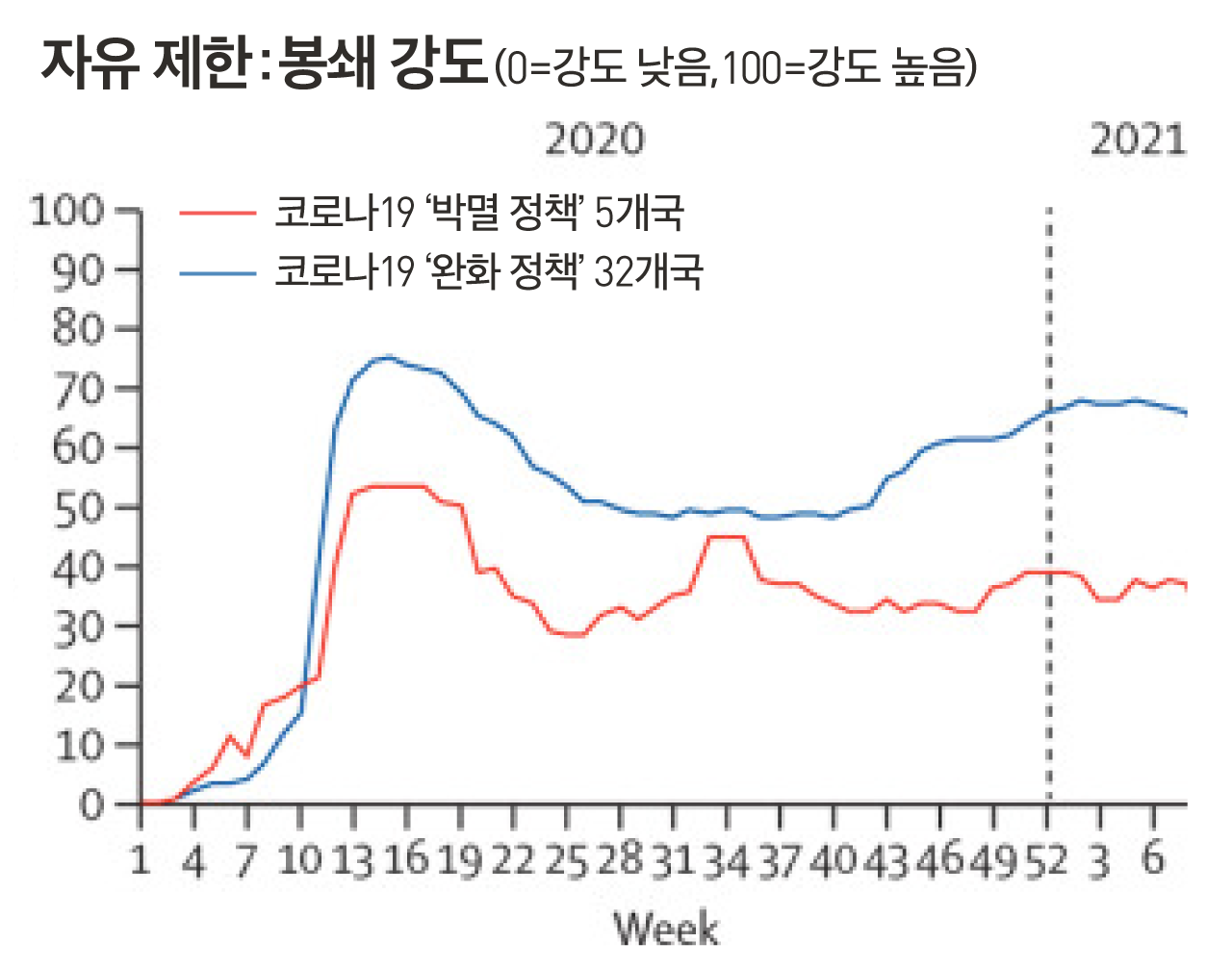

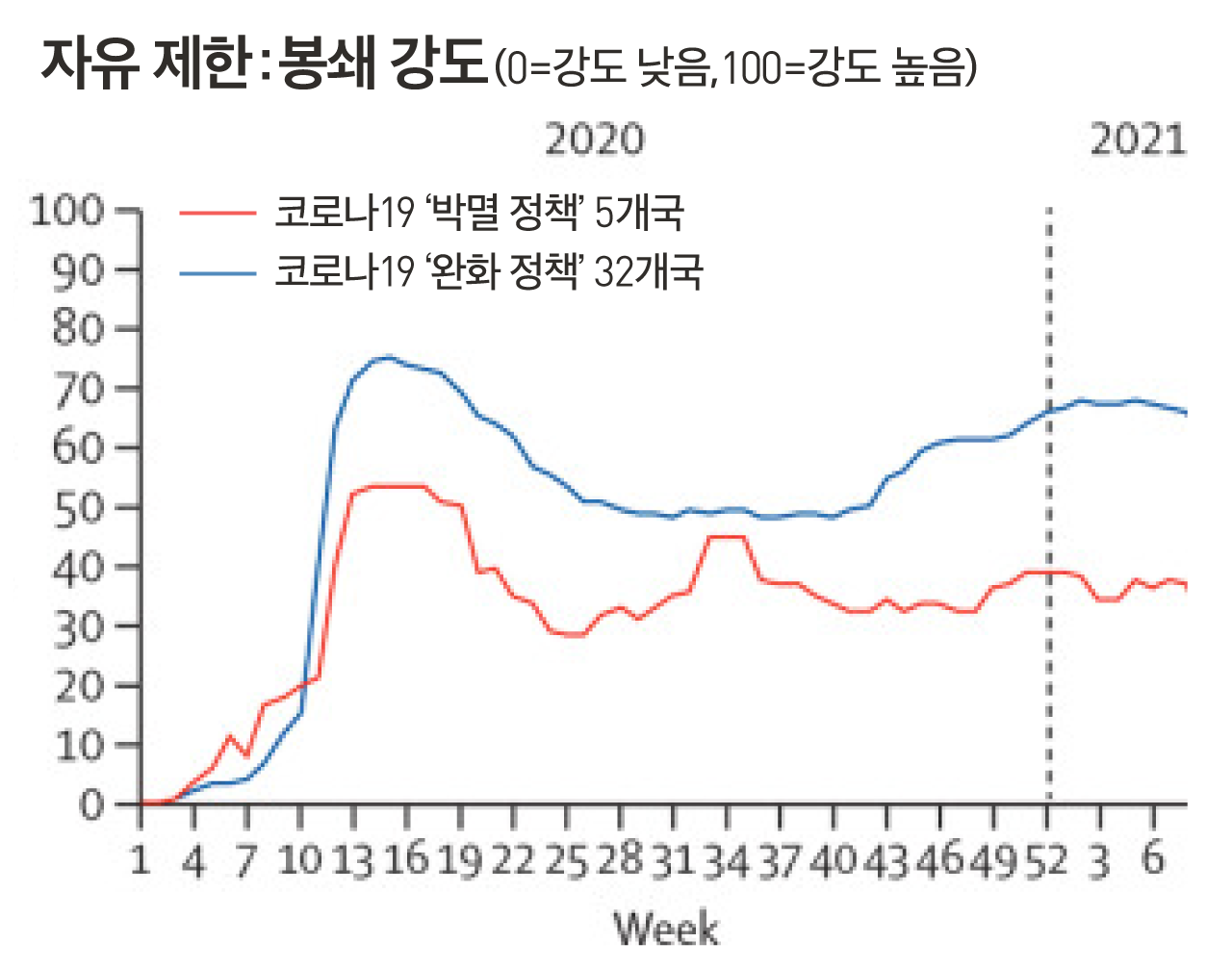

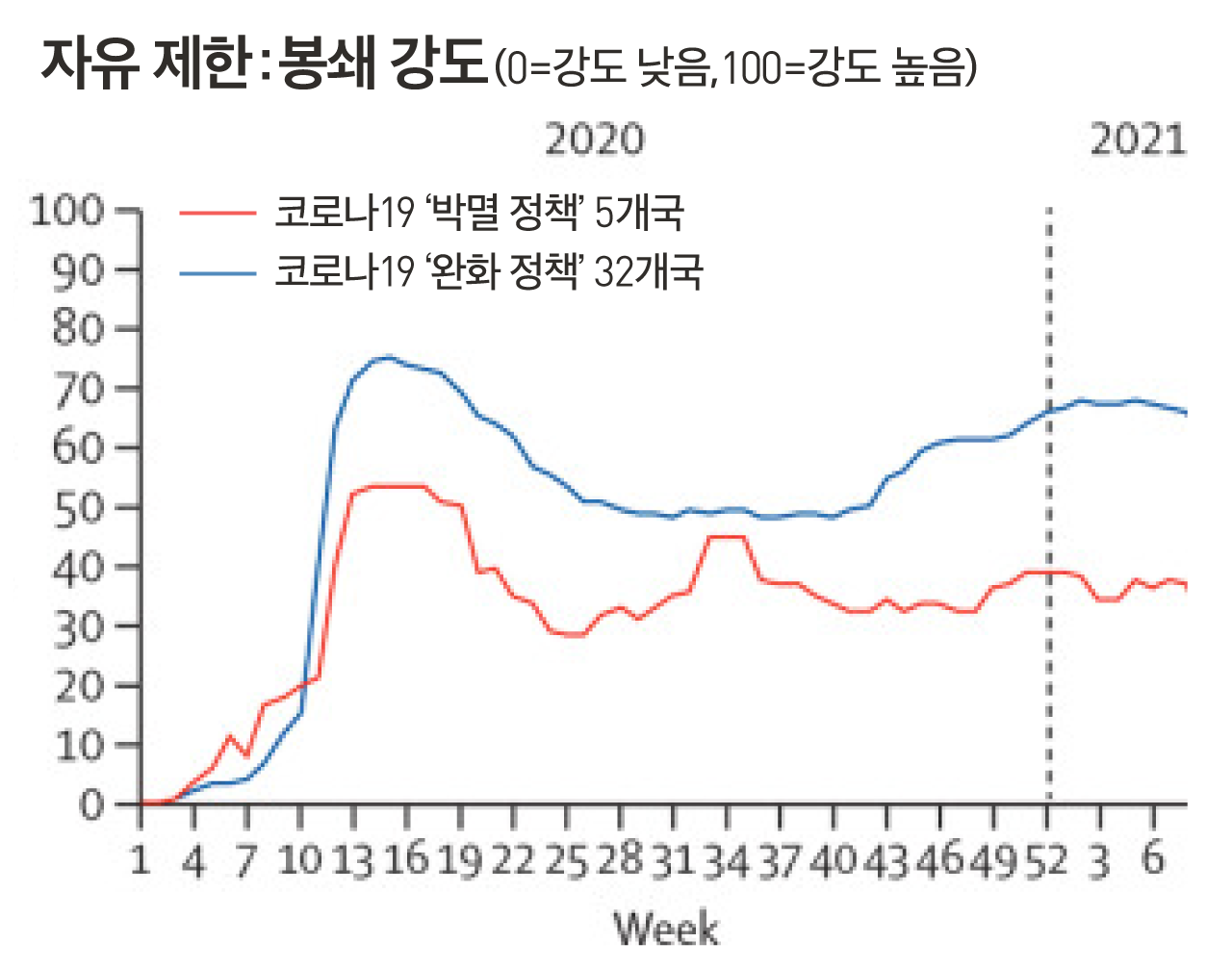

3. 자유의 제한: 코로나19 초기 중국의 '우한 봉쇄', 한국의 '위치추적' 등의 방역 조치를 보며 서구 유럽국가들은 사회주의 또는 군사독재를 겪은 나라에서 시민 권리에 대한 통제가 쉬웠기 때문이라는 평가를 내놓기도 했다. 하지만 이번 보고서를 보면, 팬데믹 발생 초기 10주 동안만 5개국의 자유 침해가 더 심했을 뿐, 나머지 국가가 개인의 자유를 더 오래 침해한 것으로 드러났다. 이 분석은 영국 옥스포드 대학이 만든 상점 및 문화시설 폐쇄, 통행 제한, 모임금지 등 많은 요소들을 지수화 한 분석방식을 이용했다.

■ 서구사회의 방역 정책에 대한 자성

스웨덴의 '집단면역' 실험의 실패는 코로나19 팬데믹 대응을 초기에 제대로 하지 못하면 더 큰 사회적 비용을 낭비할 수 있는 대표적인 사례로 손꼽힌다. 그러나 스웨덴 뿐 아니라 사실상 대부분의 유럽사회가 '자유 침해'를 반대하는 민심에 밀려 강력한 방역을 시행하지 못했다. 그리고 봉쇄를 통해 확산세를 완전하게 잡지 못한 상황에서 봉쇄 해제, 부분해제, 재봉쇄 등을 반복하며 결과적으로 방역 실패를 인정해야 하는 상황이 됐다. 올해 들어서도 3차 유행이 주춤하고 휴가철이 돌아오는 상황이 되자 유럽국가들이 백신 접종을 앞세워 각종 방역조치 완화를 앞다퉈 발표하고 있다.

이번 보고서에 참여한 학자들은 '박멸' 전략을 쓴 5개국 가운데 4개국이 섬나라(사실 한국도 섬나라나 마찬가지이긴 하지만)여서 '박멸' 전략이 통했을 수도 있었지만 중국이나 베트남, 포르투갈의 사례를 들어 섬나라라는 지리적인 이유보다는 국경 통제에 대한 정치적 의지가 더 중요했다고 보고 있다.

이번 보고서는 경제학자들이 주도해 작성했다는 점에서 특히 의미가 있어 보인다. 팬데믹 초기 의료계와 경제계가 강력한 봉쇄에 대해 대립했지만 앞서 언급한 것처럼 방역조치를 강하게 한 나라의 경제활동이 덜 위축됐다는 결론이 나오면서 점차 경제계가 의료계의 주장에 동조하고 있다고 르몽드는 보도하고 있다. 또 보고서에 참여한 학자 중에는 이른바 '완화' 전략을 쓴 프랑스 마크롱 대통령의 정책 입안에 참여했던 사람들도 포함돼 있어 유럽의 코로나 19 방역 정책에 대한 자성의 목소리가 담긴 것으로 해석되고 있다.

보고서 내용은 4월 19일 과학저널 란셋에서 확인할 수 있다.

- 란셋 보고서(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00978-8/fulltext)

사진 출처 : 로이터=연합뉴스

사진 출처 : 로이터=연합뉴스

더불어 한가지 첨언을 하자면 이번 코로나19 사태에서도 방역정책에서 정치의 중요성이 다시 한번 확인됐다고 생각한다.

대표적인 사람이 바로 저명한 트럼프 전 미국 대통령. 코로나19 초기 바이러스의 책임을 중국에게 돌리는 데 열중하고 봉쇄로 인한 경제계의 불만을 대변하다가 결국 미국이 전 세계에서 가장 혹독하게 코로나 사태를 겪은 나라가 되고 말았다. 특히 지금 문제가 되고 있는 아시아인에 대한 증오 범죄도 그의 입에서 비롯됐다는 비판적 주장도 나오고 있다.

프랑스 유력 일간지 르몽드가 흥미로운 기사를 실었다. 프랑스의 저명한 경제학자를 포함해 10여명의 연구원들이 역시 저명한 과학저널 '란셋(The Lancet)'에 기고한 보고서 내용이다. 결론부터 말하면 한국을 비롯해 호주와 뉴질랜드, 일본(한국 사람들은 동의하지 않을 수 있지만), 아이슬란드의 코로나19 방역정책이 옳았다는 것이다.

특히 코로나19 초기 방역에 성공한 나라들이 시민들의 자유를 지나치게 억압했기 때문에 가능했다는 식의 유럽 사회의 평가도 틀렸다는 점을 밝혔다. 코로나19를 완벽하게 차단하려는 정책을 편 나라가 결과적으로 시민의 자유를 덜 억압하는 결과를 보였다는 것이다.

■ 32 vs 5....바이러스 박멸 vs 바이러스 공존

공동저자인 올리우-바통 파리 도핀대 (파리 9대학 Dauphine) 교수 등 10여 명은 OECD 회원국 37개국 가운데 한국 등 5개국을 '코로나 박멸' 전략을 쓴 나라로, 나머지 35개국을 '코로나 완화'전략을 쓴 나라로 구분하고 코로나19 발생 후 1년 동안의 성과를 분석했다.

1. 사망률 : 보고서는 '박멸' 전략을 선택한 나라의 사망률이 25배 낮았다고 분석했다.

2. 경제활동: OECD 회원국들의 매 주간 GDP 성장률을 코로나19 출연 전과 비교한 결과 '박멸' 전략을 쓴 5개국은 2021년에 접어들어 팬데믹 이전의 수준을 회복했지만 나머지 국가들은 여전히 마이너스 상태로 나타났다.

3. 자유의 제한: 코로나19 초기 중국의 '우한 봉쇄', 한국의 '위치추적' 등의 방역 조치를 보며 서구 유럽국가들은 사회주의 또는 군사독재를 겪은 나라에서 시민 권리에 대한 통제가 쉬웠기 때문이라는 평가를 내놓기도 했다. 하지만 이번 보고서를 보면, 팬데믹 발생 초기 10주 동안만 5개국의 자유 침해가 더 심했을 뿐, 나머지 국가가 개인의 자유를 더 오래 침해한 것으로 드러났다. 이 분석은 영국 옥스포드 대학이 만든 상점 및 문화시설 폐쇄, 통행 제한, 모임금지 등 많은 요소들을 지수화 한 분석방식을 이용했다.

■ 서구사회의 방역 정책에 대한 자성

스웨덴의 '집단면역' 실험의 실패는 코로나19 팬데믹 대응을 초기에 제대로 하지 못하면 더 큰 사회적 비용을 낭비할 수 있는 대표적인 사례로 손꼽힌다. 그러나 스웨덴 뿐 아니라 사실상 대부분의 유럽사회가 '자유 침해'를 반대하는 민심에 밀려 강력한 방역을 시행하지 못했다. 그리고 봉쇄를 통해 확산세를 완전하게 잡지 못한 상황에서 봉쇄 해제, 부분해제, 재봉쇄 등을 반복하며 결과적으로 방역 실패를 인정해야 하는 상황이 됐다. 올해 들어서도 3차 유행이 주춤하고 휴가철이 돌아오는 상황이 되자 유럽국가들이 백신 접종을 앞세워 각종 방역조치 완화를 앞다퉈 발표하고 있다.

이번 보고서에 참여한 학자들은 '박멸' 전략을 쓴 5개국 가운데 4개국이 섬나라(사실 한국도 섬나라나 마찬가지이긴 하지만)여서 '박멸' 전략이 통했을 수도 있었지만 중국이나 베트남, 포르투갈의 사례를 들어 섬나라라는 지리적인 이유보다는 국경 통제에 대한 정치적 의지가 더 중요했다고 보고 있다.

이번 보고서는 경제학자들이 주도해 작성했다는 점에서 특히 의미가 있어 보인다. 팬데믹 초기 의료계와 경제계가 강력한 봉쇄에 대해 대립했지만 앞서 언급한 것처럼 방역조치를 강하게 한 나라의 경제활동이 덜 위축됐다는 결론이 나오면서 점차 경제계가 의료계의 주장에 동조하고 있다고 르몽드는 보도하고 있다. 또 보고서에 참여한 학자 중에는 이른바 '완화' 전략을 쓴 프랑스 마크롱 대통령의 정책 입안에 참여했던 사람들도 포함돼 있어 유럽의 코로나 19 방역 정책에 대한 자성의 목소리가 담긴 것으로 해석되고 있다.

보고서 내용은 4월 19일 과학저널 란셋에서 확인할 수 있다.

- 란셋 보고서(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00978-8/fulltext)

사진 출처 : 로이터=연합뉴스

사진 출처 : 로이터=연합뉴스더불어 한가지 첨언을 하자면 이번 코로나19 사태에서도 방역정책에서 정치의 중요성이 다시 한번 확인됐다고 생각한다.

대표적인 사람이 바로 저명한 트럼프 전 미국 대통령. 코로나19 초기 바이러스의 책임을 중국에게 돌리는 데 열중하고 봉쇄로 인한 경제계의 불만을 대변하다가 결국 미국이 전 세계에서 가장 혹독하게 코로나 사태를 겪은 나라가 되고 말았다. 특히 지금 문제가 되고 있는 아시아인에 대한 증오 범죄도 그의 입에서 비롯됐다는 비판적 주장도 나오고 있다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [특파원 리포트] 32 vs 5…유럽 ‘방역실패’ 자성의 목소리

-

- 입력 2021-05-13 11:14:41

- 수정2021-05-13 12:22:52

■ 한국.호주.뉴질랜드.일본.아이슬란드의 승리

프랑스 유력 일간지 르몽드가 흥미로운 기사를 실었다. 프랑스의 저명한 경제학자를 포함해 10여명의 연구원들이 역시 저명한 과학저널 '란셋(The Lancet)'에 기고한 보고서 내용이다. 결론부터 말하면 한국을 비롯해 호주와 뉴질랜드, 일본(한국 사람들은 동의하지 않을 수 있지만), 아이슬란드의 코로나19 방역정책이 옳았다는 것이다.

특히 코로나19 초기 방역에 성공한 나라들이 시민들의 자유를 지나치게 억압했기 때문에 가능했다는 식의 유럽 사회의 평가도 틀렸다는 점을 밝혔다. 코로나19를 완벽하게 차단하려는 정책을 편 나라가 결과적으로 시민의 자유를 덜 억압하는 결과를 보였다는 것이다.

■ 32 vs 5....바이러스 박멸 vs 바이러스 공존

공동저자인 올리우-바통 파리 도핀대 (파리 9대학 Dauphine) 교수 등 10여 명은 OECD 회원국 37개국 가운데 한국 등 5개국을 '코로나 박멸' 전략을 쓴 나라로, 나머지 35개국을 '코로나 완화'전략을 쓴 나라로 구분하고 코로나19 발생 후 1년 동안의 성과를 분석했다.

1. 사망률 : 보고서는 '박멸' 전략을 선택한 나라의 사망률이 25배 낮았다고 분석했다.

2. 경제활동: OECD 회원국들의 매 주간 GDP 성장률을 코로나19 출연 전과 비교한 결과 '박멸' 전략을 쓴 5개국은 2021년에 접어들어 팬데믹 이전의 수준을 회복했지만 나머지 국가들은 여전히 마이너스 상태로 나타났다.

3. 자유의 제한: 코로나19 초기 중국의 '우한 봉쇄', 한국의 '위치추적' 등의 방역 조치를 보며 서구 유럽국가들은 사회주의 또는 군사독재를 겪은 나라에서 시민 권리에 대한 통제가 쉬웠기 때문이라는 평가를 내놓기도 했다. 하지만 이번 보고서를 보면, 팬데믹 발생 초기 10주 동안만 5개국의 자유 침해가 더 심했을 뿐, 나머지 국가가 개인의 자유를 더 오래 침해한 것으로 드러났다. 이 분석은 영국 옥스포드 대학이 만든 상점 및 문화시설 폐쇄, 통행 제한, 모임금지 등 많은 요소들을 지수화 한 분석방식을 이용했다.

■ 서구사회의 방역 정책에 대한 자성

스웨덴의 '집단면역' 실험의 실패는 코로나19 팬데믹 대응을 초기에 제대로 하지 못하면 더 큰 사회적 비용을 낭비할 수 있는 대표적인 사례로 손꼽힌다. 그러나 스웨덴 뿐 아니라 사실상 대부분의 유럽사회가 '자유 침해'를 반대하는 민심에 밀려 강력한 방역을 시행하지 못했다. 그리고 봉쇄를 통해 확산세를 완전하게 잡지 못한 상황에서 봉쇄 해제, 부분해제, 재봉쇄 등을 반복하며 결과적으로 방역 실패를 인정해야 하는 상황이 됐다. 올해 들어서도 3차 유행이 주춤하고 휴가철이 돌아오는 상황이 되자 유럽국가들이 백신 접종을 앞세워 각종 방역조치 완화를 앞다퉈 발표하고 있다.

이번 보고서에 참여한 학자들은 '박멸' 전략을 쓴 5개국 가운데 4개국이 섬나라(사실 한국도 섬나라나 마찬가지이긴 하지만)여서 '박멸' 전략이 통했을 수도 있었지만 중국이나 베트남, 포르투갈의 사례를 들어 섬나라라는 지리적인 이유보다는 국경 통제에 대한 정치적 의지가 더 중요했다고 보고 있다.

이번 보고서는 경제학자들이 주도해 작성했다는 점에서 특히 의미가 있어 보인다. 팬데믹 초기 의료계와 경제계가 강력한 봉쇄에 대해 대립했지만 앞서 언급한 것처럼 방역조치를 강하게 한 나라의 경제활동이 덜 위축됐다는 결론이 나오면서 점차 경제계가 의료계의 주장에 동조하고 있다고 르몽드는 보도하고 있다. 또 보고서에 참여한 학자 중에는 이른바 '완화' 전략을 쓴 프랑스 마크롱 대통령의 정책 입안에 참여했던 사람들도 포함돼 있어 유럽의 코로나 19 방역 정책에 대한 자성의 목소리가 담긴 것으로 해석되고 있다.

보고서 내용은 4월 19일 과학저널 란셋에서 확인할 수 있다.

- 란셋 보고서(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00978-8/fulltext)

더불어 한가지 첨언을 하자면 이번 코로나19 사태에서도 방역정책에서 정치의 중요성이 다시 한번 확인됐다고 생각한다.

대표적인 사람이 바로 저명한 트럼프 전 미국 대통령. 코로나19 초기 바이러스의 책임을 중국에게 돌리는 데 열중하고 봉쇄로 인한 경제계의 불만을 대변하다가 결국 미국이 전 세계에서 가장 혹독하게 코로나 사태를 겪은 나라가 되고 말았다. 특히 지금 문제가 되고 있는 아시아인에 대한 증오 범죄도 그의 입에서 비롯됐다는 비판적 주장도 나오고 있다.

프랑스 유력 일간지 르몽드가 흥미로운 기사를 실었다. 프랑스의 저명한 경제학자를 포함해 10여명의 연구원들이 역시 저명한 과학저널 '란셋(The Lancet)'에 기고한 보고서 내용이다. 결론부터 말하면 한국을 비롯해 호주와 뉴질랜드, 일본(한국 사람들은 동의하지 않을 수 있지만), 아이슬란드의 코로나19 방역정책이 옳았다는 것이다.

특히 코로나19 초기 방역에 성공한 나라들이 시민들의 자유를 지나치게 억압했기 때문에 가능했다는 식의 유럽 사회의 평가도 틀렸다는 점을 밝혔다. 코로나19를 완벽하게 차단하려는 정책을 편 나라가 결과적으로 시민의 자유를 덜 억압하는 결과를 보였다는 것이다.

■ 32 vs 5....바이러스 박멸 vs 바이러스 공존

공동저자인 올리우-바통 파리 도핀대 (파리 9대학 Dauphine) 교수 등 10여 명은 OECD 회원국 37개국 가운데 한국 등 5개국을 '코로나 박멸' 전략을 쓴 나라로, 나머지 35개국을 '코로나 완화'전략을 쓴 나라로 구분하고 코로나19 발생 후 1년 동안의 성과를 분석했다.

1. 사망률 : 보고서는 '박멸' 전략을 선택한 나라의 사망률이 25배 낮았다고 분석했다.

2. 경제활동: OECD 회원국들의 매 주간 GDP 성장률을 코로나19 출연 전과 비교한 결과 '박멸' 전략을 쓴 5개국은 2021년에 접어들어 팬데믹 이전의 수준을 회복했지만 나머지 국가들은 여전히 마이너스 상태로 나타났다.

3. 자유의 제한: 코로나19 초기 중국의 '우한 봉쇄', 한국의 '위치추적' 등의 방역 조치를 보며 서구 유럽국가들은 사회주의 또는 군사독재를 겪은 나라에서 시민 권리에 대한 통제가 쉬웠기 때문이라는 평가를 내놓기도 했다. 하지만 이번 보고서를 보면, 팬데믹 발생 초기 10주 동안만 5개국의 자유 침해가 더 심했을 뿐, 나머지 국가가 개인의 자유를 더 오래 침해한 것으로 드러났다. 이 분석은 영국 옥스포드 대학이 만든 상점 및 문화시설 폐쇄, 통행 제한, 모임금지 등 많은 요소들을 지수화 한 분석방식을 이용했다.

■ 서구사회의 방역 정책에 대한 자성

스웨덴의 '집단면역' 실험의 실패는 코로나19 팬데믹 대응을 초기에 제대로 하지 못하면 더 큰 사회적 비용을 낭비할 수 있는 대표적인 사례로 손꼽힌다. 그러나 스웨덴 뿐 아니라 사실상 대부분의 유럽사회가 '자유 침해'를 반대하는 민심에 밀려 강력한 방역을 시행하지 못했다. 그리고 봉쇄를 통해 확산세를 완전하게 잡지 못한 상황에서 봉쇄 해제, 부분해제, 재봉쇄 등을 반복하며 결과적으로 방역 실패를 인정해야 하는 상황이 됐다. 올해 들어서도 3차 유행이 주춤하고 휴가철이 돌아오는 상황이 되자 유럽국가들이 백신 접종을 앞세워 각종 방역조치 완화를 앞다퉈 발표하고 있다.

이번 보고서에 참여한 학자들은 '박멸' 전략을 쓴 5개국 가운데 4개국이 섬나라(사실 한국도 섬나라나 마찬가지이긴 하지만)여서 '박멸' 전략이 통했을 수도 있었지만 중국이나 베트남, 포르투갈의 사례를 들어 섬나라라는 지리적인 이유보다는 국경 통제에 대한 정치적 의지가 더 중요했다고 보고 있다.

이번 보고서는 경제학자들이 주도해 작성했다는 점에서 특히 의미가 있어 보인다. 팬데믹 초기 의료계와 경제계가 강력한 봉쇄에 대해 대립했지만 앞서 언급한 것처럼 방역조치를 강하게 한 나라의 경제활동이 덜 위축됐다는 결론이 나오면서 점차 경제계가 의료계의 주장에 동조하고 있다고 르몽드는 보도하고 있다. 또 보고서에 참여한 학자 중에는 이른바 '완화' 전략을 쓴 프랑스 마크롱 대통령의 정책 입안에 참여했던 사람들도 포함돼 있어 유럽의 코로나 19 방역 정책에 대한 자성의 목소리가 담긴 것으로 해석되고 있다.

보고서 내용은 4월 19일 과학저널 란셋에서 확인할 수 있다.

- 란셋 보고서(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00978-8/fulltext)

더불어 한가지 첨언을 하자면 이번 코로나19 사태에서도 방역정책에서 정치의 중요성이 다시 한번 확인됐다고 생각한다.

대표적인 사람이 바로 저명한 트럼프 전 미국 대통령. 코로나19 초기 바이러스의 책임을 중국에게 돌리는 데 열중하고 봉쇄로 인한 경제계의 불만을 대변하다가 결국 미국이 전 세계에서 가장 혹독하게 코로나 사태를 겪은 나라가 되고 말았다. 특히 지금 문제가 되고 있는 아시아인에 대한 증오 범죄도 그의 입에서 비롯됐다는 비판적 주장도 나오고 있다.

-

-

유원중 기자 iou@kbs.co.kr

유원중 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

코로나19

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.