| "생물다양성(Biodiversity)은 우리 인간에게 삼라만상이 연결돼 있다는 기쁨을 맛볼 수 있는 기회를 줍니다. 인간 개개인보다 훨씬 더 크고 위대한 어떤 영역에 연결돼 있다는 자각을 할 수 있는 기회를 말이죠. 그리고 그 '연결들'은 수십억 년을 거슬러 올라가고, 우리의 하찮은 삶을 우주의 모든 창조물과의 관계 속에서 바라보고 이해하게 만들어줍니다." |

지난 크리스마스 이후 생물학계의 두 별이 연달아 졌다.

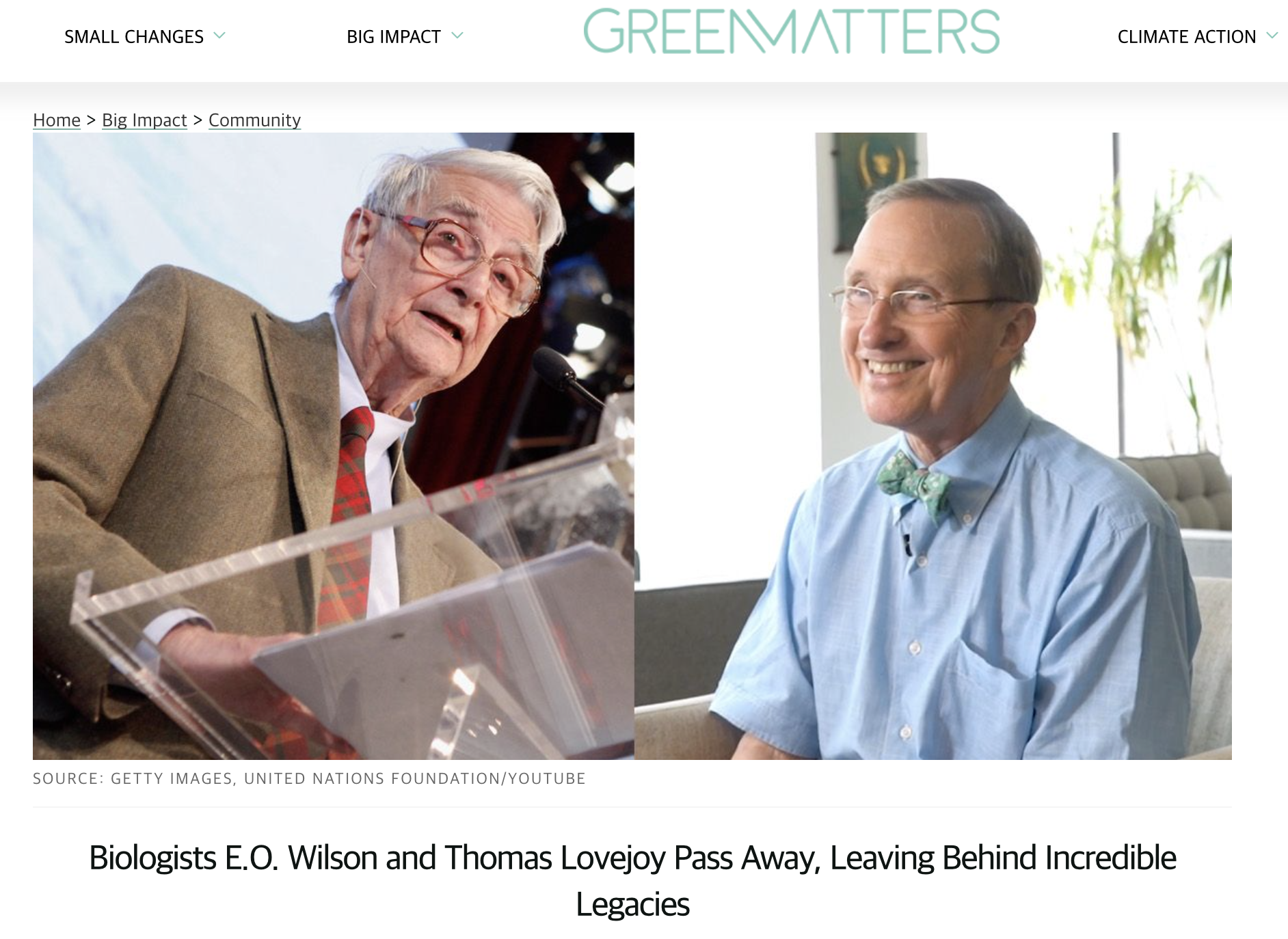

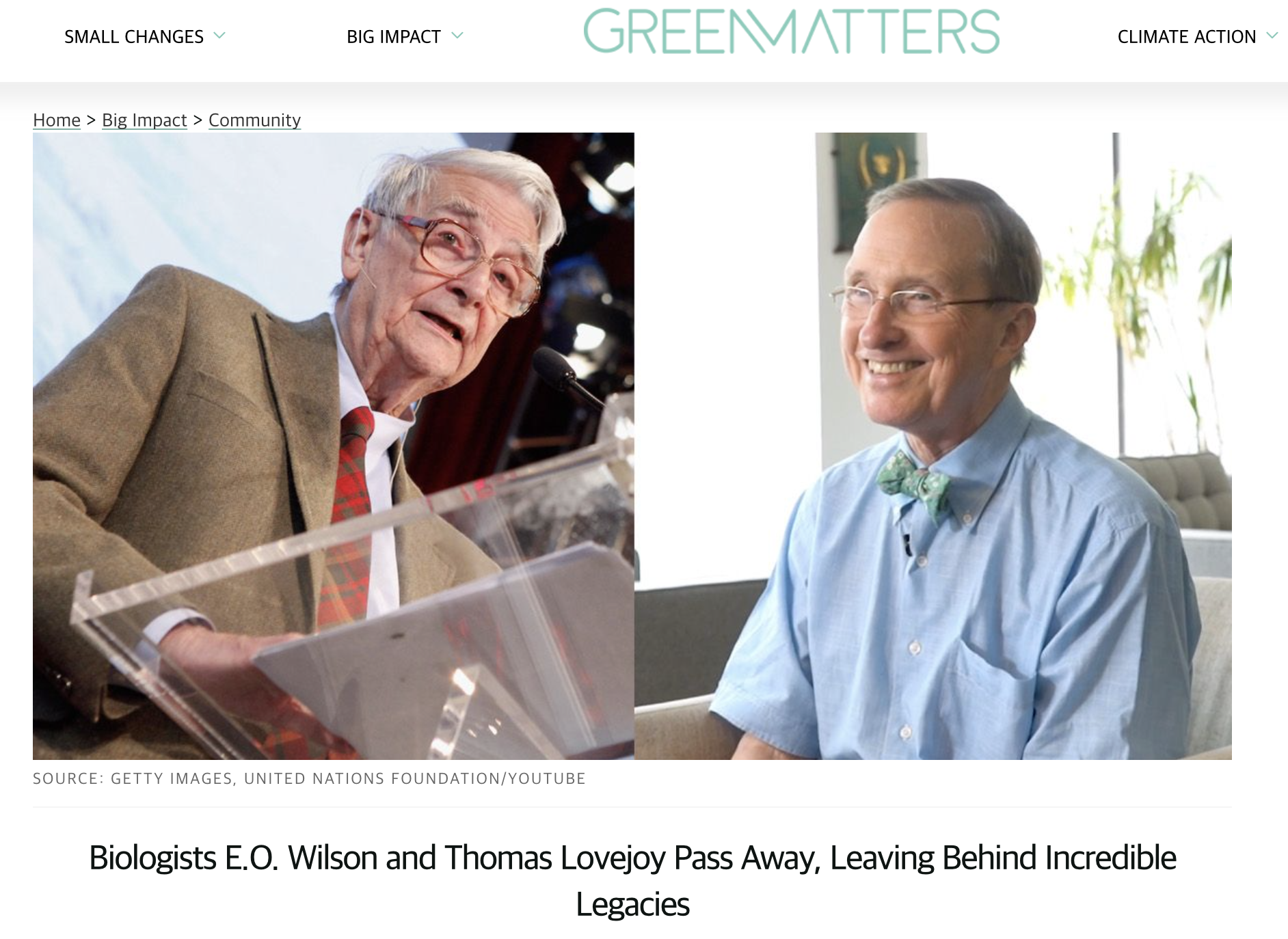

'생물다양성'이라는 용어를 만든 생물학자 토머스 러브조이(Thomas Lovejoy, 향년 80세, 위 사진 오른쪽) 미국 조지메이슨대 교수와 '생물다양성'이라는 개념을 대중화시킨 에드워드 윌슨(Edward Wilson, 향년 92세, 위 사진 왼쪽) 미국 하버드대 명예교수가 그들이다.

뉴욕타임스와 워싱턴포스트 등 현지 언론에 따르면 러브조이 교수는 성탄절인 25일, 윌슨 교수는 그 다음날인 26일에 하루 차이로 연달아 세상을 떴다.

러브조이 교수는 학자이자 환경운동가로 아마존 열대 우림 보호 등에 평생을 바쳤으며, 윌슨 교수는 '서로 다른 것을 한 데 묶어 새로운 것을 만든다는 뜻의 통섭(consilience)'을 주창하고 수백 편의 논문과 스무 권이 넘는 책을 출간하면서 인류에게 "멸종 위기의 생물을 구하기 위해 인류가 지구의 '절반'을 생물에게 양보해야 한다."고 경종을 울렸다.

세계 생물학계에서는 인류역사상 획기적인 레거시(업적)를 남긴 두 명의 '대부'를 한꺼번에 잃었다며 비통에 잠겼다.

특히 기후변화 시대에, 가장 중요한 개념 중 하나로 자리잡은 '생물학적 다양성'을 창안하고 대중화시킨 과학자 둘이 거의 동시에 세상을 떠나면서 그들이 평생을 바쳐 알리고자 한 '생물다양성' 개념이 새삼 주목받고 있다.

'생물다양성'은 자연은 물론, 인류의 지속가능성을 위해 필수적인 것으로서 1992년 브라질 리우에서 열린 세계환경정상회의에서 중요 의제로 채택돼 현재는 전 세계 모든 국가가 이 '생물다양성'을 지키기 위해 노력 중이기도 하다.

| "생물다양성이 무엇이냐고 묻는다면 세 수준으로 나눠서 이야기할 수 있을 것입니다. 첫 번째는 '종 다양성(species diversity)'으로 '멸종'이 일어나지 않게 다양한 종(種)을 지켜가야 한다는 것입니다. 두 번째는 '유전자 다양성(genetic diversity)'으로 종이 살아 있어도 유전적으로 취약하면 자칫 멸종할 수 있기 때문에 이 또한 보전해야 한다는 것입니다. 어떤 종이 건강한지 아닌지를 이야기하려면 그 종이 유전적으로 얼마나 다양한지가 관건인데, 그 이유는 유전자 다양성이 너무 떨어져 있으면 개체수가 아무리 많아도 궁합이 잘 맞는 바이러스가 돌면 전멸할 수 있기 때문입니다. 조류독감에 걸려도 철새가 사육되는 오리보다 더 강하게 살아남는 게 그런 예라고 할 수 있죠. 질병이 돌면 대량 살처분이 이뤄져야만 하는 현실도 가축으로 사육되는 동물들의 경우는 유전적으로 너무 똑같기 때문입니다. 세 번째는 '생태계 다양성(ecosystem diversity)' 또는 '서식처 다양성(habitat diversity)'입니다. 종이 사라지는 이유가 서식처의 황폐화 또는 생태계의 파괴에 있다는 것이죠. 종 자체가 아무리 건강해도 서식처가 사라지면 멸종을 막기 어렵습니다. 동물원에 겨우 몇 마리 데리고 있는 걸 가지고 그 종(種)이 건강하다고 하진 않잖아요." "따라서 종 다양성을 중심으로 아래로는 유전자 다양성을 확보해야 하고 위로는 생태계 다양성을 잘 보전해야 지구의 생물다양성이 비로소 호전될 수 있습니다." |

우리나라에 '통섭'이라는 개념을 소개한 생태학자이자 진화생물학자 최재천 생명다양성재단 대표의 말이다. 윌슨 교수의 지도학생이기도 했던 그는 2021년 말 두 거두의 죽음 앞에 "두 분의 죽음이 마치 큰 멸종 사건처럼 느껴진다."며 애도했다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘생물 다양성’ 헌신한 별들, 2021년에 지다

-

- 입력 2021-12-31 17:00:12

| "생물다양성(Biodiversity)은 우리 인간에게 삼라만상이 연결돼 있다는 기쁨을 맛볼 수 있는 기회를 줍니다. 인간 개개인보다 훨씬 더 크고 위대한 어떤 영역에 연결돼 있다는 자각을 할 수 있는 기회를 말이죠. 그리고 그 '연결들'은 수십억 년을 거슬러 올라가고, 우리의 하찮은 삶을 우주의 모든 창조물과의 관계 속에서 바라보고 이해하게 만들어줍니다." |

지난 크리스마스 이후 생물학계의 두 별이 연달아 졌다.

'생물다양성'이라는 용어를 만든 생물학자 토머스 러브조이(Thomas Lovejoy, 향년 80세, 위 사진 오른쪽) 미국 조지메이슨대 교수와 '생물다양성'이라는 개념을 대중화시킨 에드워드 윌슨(Edward Wilson, 향년 92세, 위 사진 왼쪽) 미국 하버드대 명예교수가 그들이다.

뉴욕타임스와 워싱턴포스트 등 현지 언론에 따르면 러브조이 교수는 성탄절인 25일, 윌슨 교수는 그 다음날인 26일에 하루 차이로 연달아 세상을 떴다.

러브조이 교수는 학자이자 환경운동가로 아마존 열대 우림 보호 등에 평생을 바쳤으며, 윌슨 교수는 '서로 다른 것을 한 데 묶어 새로운 것을 만든다는 뜻의 통섭(consilience)'을 주창하고 수백 편의 논문과 스무 권이 넘는 책을 출간하면서 인류에게 "멸종 위기의 생물을 구하기 위해 인류가 지구의 '절반'을 생물에게 양보해야 한다."고 경종을 울렸다.

세계 생물학계에서는 인류역사상 획기적인 레거시(업적)를 남긴 두 명의 '대부'를 한꺼번에 잃었다며 비통에 잠겼다.

특히 기후변화 시대에, 가장 중요한 개념 중 하나로 자리잡은 '생물학적 다양성'을 창안하고 대중화시킨 과학자 둘이 거의 동시에 세상을 떠나면서 그들이 평생을 바쳐 알리고자 한 '생물다양성' 개념이 새삼 주목받고 있다.

'생물다양성'은 자연은 물론, 인류의 지속가능성을 위해 필수적인 것으로서 1992년 브라질 리우에서 열린 세계환경정상회의에서 중요 의제로 채택돼 현재는 전 세계 모든 국가가 이 '생물다양성'을 지키기 위해 노력 중이기도 하다.

| "생물다양성이 무엇이냐고 묻는다면 세 수준으로 나눠서 이야기할 수 있을 것입니다. 첫 번째는 '종 다양성(species diversity)'으로 '멸종'이 일어나지 않게 다양한 종(種)을 지켜가야 한다는 것입니다. 두 번째는 '유전자 다양성(genetic diversity)'으로 종이 살아 있어도 유전적으로 취약하면 자칫 멸종할 수 있기 때문에 이 또한 보전해야 한다는 것입니다. 어떤 종이 건강한지 아닌지를 이야기하려면 그 종이 유전적으로 얼마나 다양한지가 관건인데, 그 이유는 유전자 다양성이 너무 떨어져 있으면 개체수가 아무리 많아도 궁합이 잘 맞는 바이러스가 돌면 전멸할 수 있기 때문입니다. 조류독감에 걸려도 철새가 사육되는 오리보다 더 강하게 살아남는 게 그런 예라고 할 수 있죠. 질병이 돌면 대량 살처분이 이뤄져야만 하는 현실도 가축으로 사육되는 동물들의 경우는 유전적으로 너무 똑같기 때문입니다. 세 번째는 '생태계 다양성(ecosystem diversity)' 또는 '서식처 다양성(habitat diversity)'입니다. 종이 사라지는 이유가 서식처의 황폐화 또는 생태계의 파괴에 있다는 것이죠. 종 자체가 아무리 건강해도 서식처가 사라지면 멸종을 막기 어렵습니다. 동물원에 겨우 몇 마리 데리고 있는 걸 가지고 그 종(種)이 건강하다고 하진 않잖아요." "따라서 종 다양성을 중심으로 아래로는 유전자 다양성을 확보해야 하고 위로는 생태계 다양성을 잘 보전해야 지구의 생물다양성이 비로소 호전될 수 있습니다." |

우리나라에 '통섭'이라는 개념을 소개한 생태학자이자 진화생물학자 최재천 생명다양성재단 대표의 말이다. 윌슨 교수의 지도학생이기도 했던 그는 2021년 말 두 거두의 죽음 앞에 "두 분의 죽음이 마치 큰 멸종 사건처럼 느껴진다."며 애도했다.

-

-

양영은 기자 yeyang@kbs.co.kr

양영은 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.