코로나 ‘방역 24시’…“아무리 힘들어도 ‘고맙다’ 한마디에”

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우리나라에서 코로나19 환자가 처음 발생한 건 2020년 1월 20일. 이제 햇수로 3년째에 접어들었습니다. 하지만, 코로나19는 여전히 맹위를 떨치고 있습니다.

의료진과 방역담당 공무원은 해가 바뀐 것도 잊은 채 코로나와 사투를 이어가고 있습니다.

언젠가 끝이 있다는 희망으로 버텨내며 방역 최일선을 지키는 사람들을 만나봤습니다.

“레벨 D 방호복은 우리에게는 일종의 전투복이죠. 이거 하나 믿고 코로나 병동에 들어가요.”

지난 3일 오전 9시 강원도 원주의료원. 코로나19 전담병원 간호사들은 전날 야근자로부터 환자의 개인 상태를 전달받고 개개인의 혈압과 맥박을 확인하는 것부터 시작합니다.

코로나 병동을 비추는 CCTV 화면을 보며 환자의 실시간 상태도 파악합니다.

본격적인 일과의 시작은 방호복을 중무장하면서부터입니다. 머리부터 발끝까지 감싸는 방호복 위에 덧신까지 신습니다. 비닐장갑은 2중으로 낍니다. N95 마스크와 고글을 얼굴에 밀착시키고도 작은 틈새라도 생기지 않도록 테이프로 꽁꽁 싸맵니다.

KBS 취재진도 음압 병동 내부 촬영을 위해 방호복을 입었습니다. 주변 간호사들의 도움을 받고도 10분 정도가 걸렸습니다.

격리병동으로 들어가기 전부터 땀이 나기 시작했습니다. 간호사들의 손놀림과 발걸음에는 매순간 분주함이 배어있었습니다.

이 병원에서 만난 7년 차 간호사 홍수진 씨는 “한 번 병동 안에 들어가면 해야 할 일들이 많고, 촌각을 다투는 일도 있다 보니 빠르게 행동하는 게 습관이 됐다”라고 말했습니다.

코로나 19 전담병원 간호사가 작은 틈새가 생기지 않도록 방호복과 고글 사이에 테이프를 붙이고 있다.

코로나 19 전담병원 간호사가 작은 틈새가 생기지 않도록 방호복과 고글 사이에 테이프를 붙이고 있다.역시나 바쁜 발걸음으로 코로나 병동으로 향합니다. 음압 병동으로 가는 길도 간단치 않습니다. 바이러스가 확산되지 않도록 설계된 음압 복도를 2번이나 지나쳐 병동으로 들어갑니다.

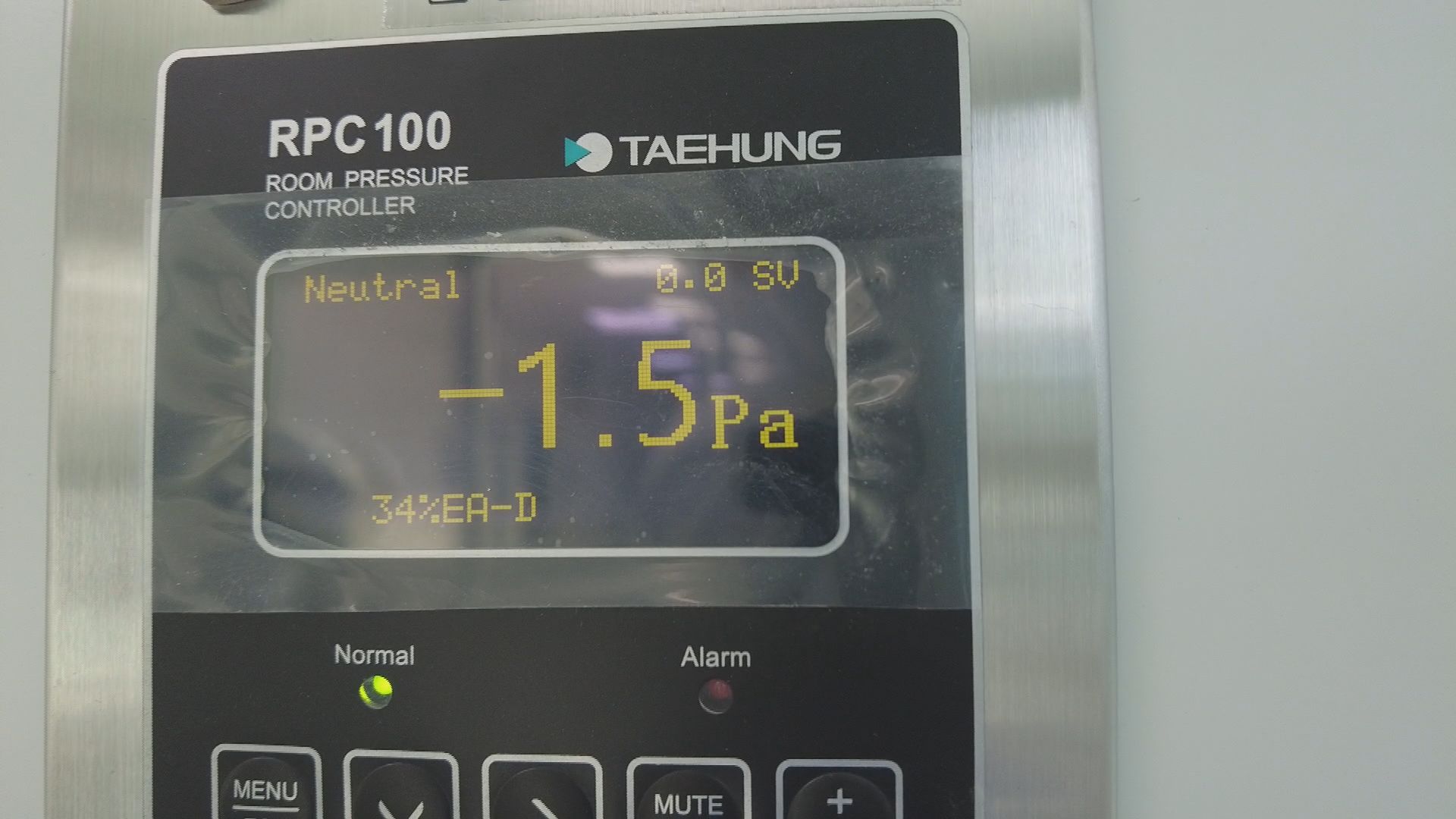

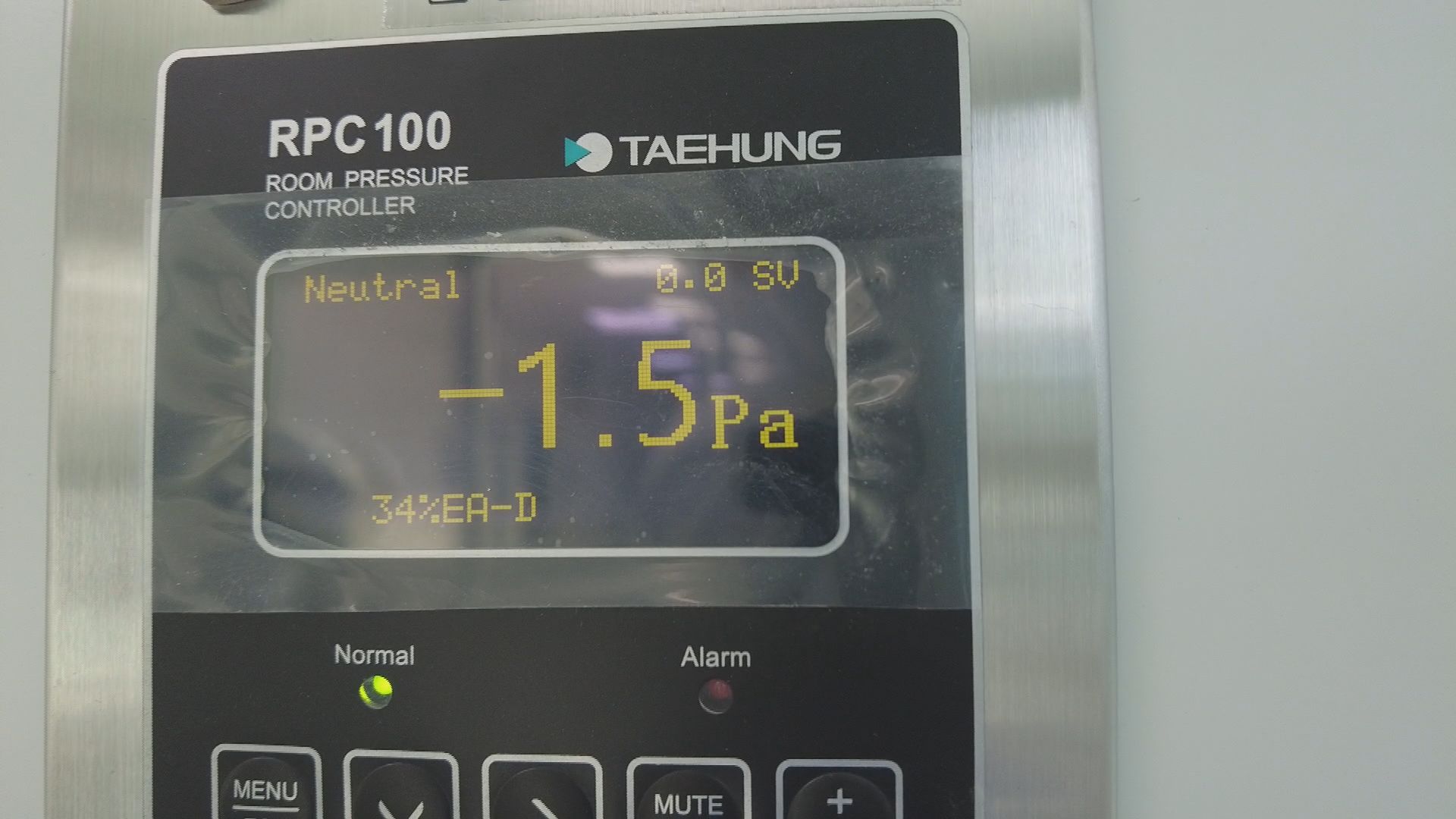

음압격리병실의 원리는 병실의 공기압을 바깥보다 낮게 유지해 병원균이 외부로 빠져나오지 못하게 하는 것입니다.

권미자 원주의료원 감염병관리팀장은 “병원 외부의 공기압을 0Pa(파스칼)로 가정하면, 복도는 -1.5Pa 이하를 유지해야 한다”라고 설명했습니다.

■ 모든 환자의 건강을 위하여…“모든 질환에 대비하기 위해 매번 공부”

가장 먼저 하는 일은 환자들의 건강 상태를 챙기는 것입니다. 간호사들은 코로나19 증상은 물론이고, 이미 갖고 있던 질병 등을 관리하게 됩니다.

입원환자는 코로나19에 감염됐다는 공통점만 있을 뿐이지, 사실상 모든 환자군이 모여 있는 셈이기 때문입니다.

신생아부터 100세에 가까운 노인까지 여러 연령층이 입원해, 그만큼 이들이 갖고 있는 기존 지병도 다양할 수밖에 없습니다.

코로나 전담병원 간호사들은 “어떤 환자들이 코로나19에 확진되는지 예상할 수 없다”라며 “익숙해질만하면 새로운 환자가 온다”고 말했습니다.

“이 때문에 여러가지 질환에 대해 새로 공부하는 게 숙명이다”란 말도 덤덤하게 했습니다.

■ 방호복 입은 간호사 1인 3역, “내가 아니면 누가 하나?”

끝이 아닙니다. 환자를 돌보고 나면 병실 침상 정리와 화장실 청소, 의료폐기물 처리 같은 잡일이 기다립니다.

1인 2∼3역을 해야 하는 겁니다.

청소 등을 담당하는 직원의 음압 병동 출입을 최소화하려다 보니 어쩔 수 없이 떠맡게 됐습니다. 바람 한 점 통하지 않는 방호복을 입고 두 시간씩 병동을 분주하게 오가다 보면 금세 온몸이 땀범벅이 됩니다.

오전 일과가 끝날 때가 되면 이어지는 점심시간, 도시락을 병실마다 배식하는 것도 간호사들의 몫입니다.

그러다 보면 정작 첫 끼나 다름없는 점심 도시락은 차갑게 식어버린 경우가 허다합니다.

간호사들은 격리병동에서 1인 다역을 해야한다.

간호사들은 격리병동에서 1인 다역을 해야한다.■ 보호구의 무게…환자의 안위 걱정하는 간호사들

방호복에 이중으로 낀 장갑, 특히 전동식 호흡보호구까지 착용하는 중환자실 담당 간호사들은 3㎏의 무게를 견뎌야 합니다.

하지만 오히려 환자들에게 미안할 때가 더 많습니다. 고글에 습기라도 차면 시야 확보도 잘 안 됩니다. 보호구로 인해 환자들의 말이 잘 안 들릴 때도 있습니다.

평소 같으면 편하게 했을 일들도 격리병동 안에서는 마음 같이 쉽게 되질 않습니다. 장갑을 기본적으로 2개를 끼다 보니 손놀림이 빠르지 못하고, 혈관 잡는 데 애를 먹기도 합니다.

즉각적인 처치가 되지 않아 시간이 지연될 때에는 환자의 상태가 더 나빠지진 않을까 걱정스러울 때도 많습니다.

간호사들은 장갑을 이중으로 껴서 주사를 놓기 위한 혈관을 제때 못 잡을 때 환자에게 미안하다고 전한다.

간호사들은 장갑을 이중으로 껴서 주사를 놓기 위한 혈관을 제때 못 잡을 때 환자에게 미안하다고 전한다.오랜 격리 생활에 지친 환자들을 위로하는 일도 숙명처럼 받아들이고 있습니다.

코로나19가 발생하면서부터 코로나 병동에서 일해온 14년 차 고은경 간호사는 “환자들이 코로나에 걸렸다는 부담감, 격리생활에 대한 불안감이 많다”라며 “때로는 감정이 북받쳐 우는 분들이 있어, ‘괜찮다’, ‘잘 견디고 있다’라고 위로해주는 것도 우리의 역할이다”라고 전했습니다.

환자들에게 때로는 친구처럼, 가족처럼 위로를 건넨다.

환자들에게 때로는 친구처럼, 가족처럼 위로를 건넨다.■ 연일 고된 일에 ‘번 아웃’ 의료진…퇴사多·신규채용多

2시간 만에 벗는 방호복. 온몸이 땀에 흠뻑 젖었습니다. 고글 자국이 이마에 그대로 남았습니다. 머리는 엉클어져 있지만 음압 병동을 완전히 빠져나가기 전까지 정리하지도 못합니다. 얼굴에는 피로가 가득합니다.

간호사실에 돌아와서도 녹초가 된 모습으로 책상에 멍한 채로 앉아도 있어 보지만, 환자들을 생각하면 잠시도 쉴 틈이 없습니다.

이 병원의 코로나 전담 병상은 150개. 지금은 80여 병상이 차 있지만, 단계적 일상회복(위드코로나) 시행 초기에는 150병상 대부분이 꽉 찼습니다.

병상이 비었나 싶으면 곧바로 다른 환자가 들어오다보니 이곳 의료진의 일과는 하루하루 전쟁이나 다름없었고, 모두가 고된 일에 시달렸습니다.

이로 인해 현장을 떠난 간호사들도 적지 않습니다. 2021년 강원도 공공보건의료인력 가운데, 간호사의 경우 지난해 33명이 현장을 떠났습니다. 퇴사율 6.8% 정도입니다. 그러다 보니, 대체 인력 채용도 잦아졌습니다.

원주의료원의 경우, 지난해 하반기에만 간호인력 22명을 새로 뽑았습니다.

방호복을 벗은 간호사들은 모습. 이마에 고글 자국이 선명하게 남고, 작업복이 땀으로 흠뻑 젖었다.

방호복을 벗은 간호사들은 모습. 이마에 고글 자국이 선명하게 남고, 작업복이 땀으로 흠뻑 젖었다.■ 시민의 안전에는 밤낮이 없다…꺼지지 않는 보건소의 조명

방역의 사령탑, 보건소에도 밤낮이 없기는 마찬가지입니다. 확진자가 언제 나올지 모르다보니 역학조사와 격리 상태 확인은 퇴근 시간이 지난 시각에도 계속됐습니다.

선별진료소, 역학조사를 비롯해 경증환자 입원한 생활치료센터 등 방역담당 공무원들의 손길이 닿지 않은 곳이 없습니다. 강원도 춘천시보건소의 경우, 감염병관리 부서의 인원이 지난해 31명에서 52명으로 늘었습니다.

인력 증원으로 상황이 그나마 나아졌지만, 확진자가 급증할 때는 퇴근을 장담하지 못합니다.

지난해 8월 공무원의 길에 들어설 때부터 역학조사팀에서 근무한 권석윤씨는 “잠이 부족한 게 가장 힘들고, 주말에도 계속 출근하고 쉬는 시간이 보장이 안돼서 지친다”라고 말했습니다.

이어 “항의를 하거나 때로는 심한 욕을 하는 민원인을 만나게 될 땐 더 힘이 빠진다”라고 전했습니다.

코로나 대응 최일선인 보건소 현장을 떠나는 이들도 급증했습니다.

전국 보건소 휴직과 사직 현황(행정안전부)을 보면, 2020년 사직자는 468명입니다. 코로나 이전 3년 평균 311명보다 50% 많습니다. 같은 시기 휴직자는 1,737명으로, 코로나 이전 3년 평균보다 500명 정도 늘었습니다.

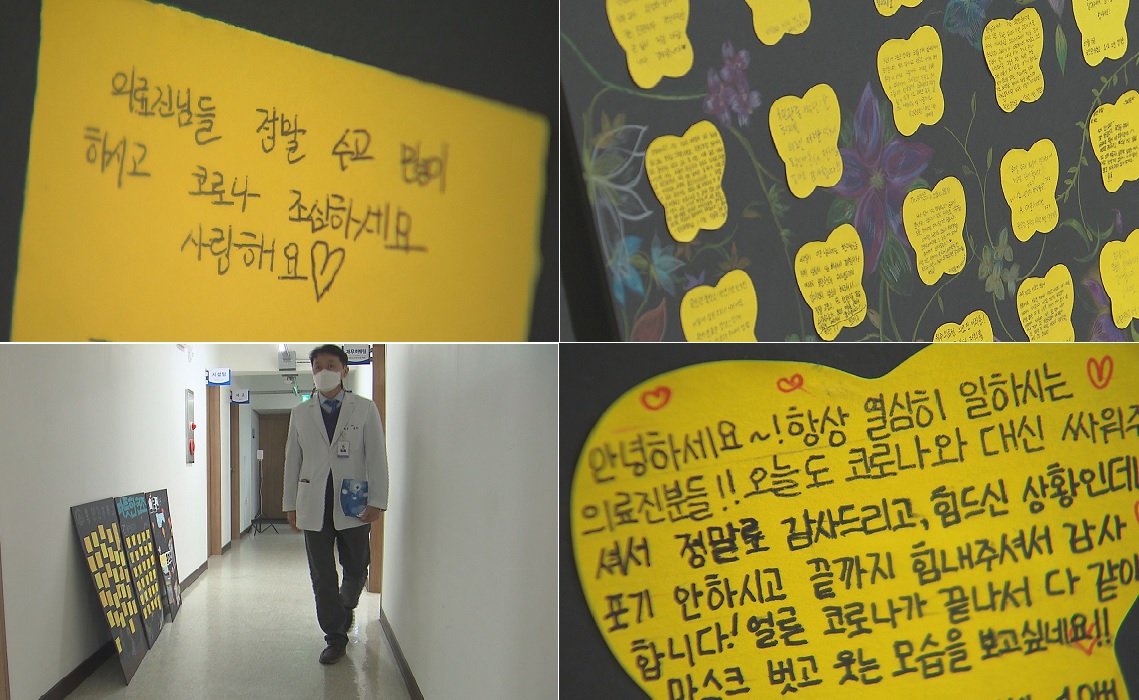

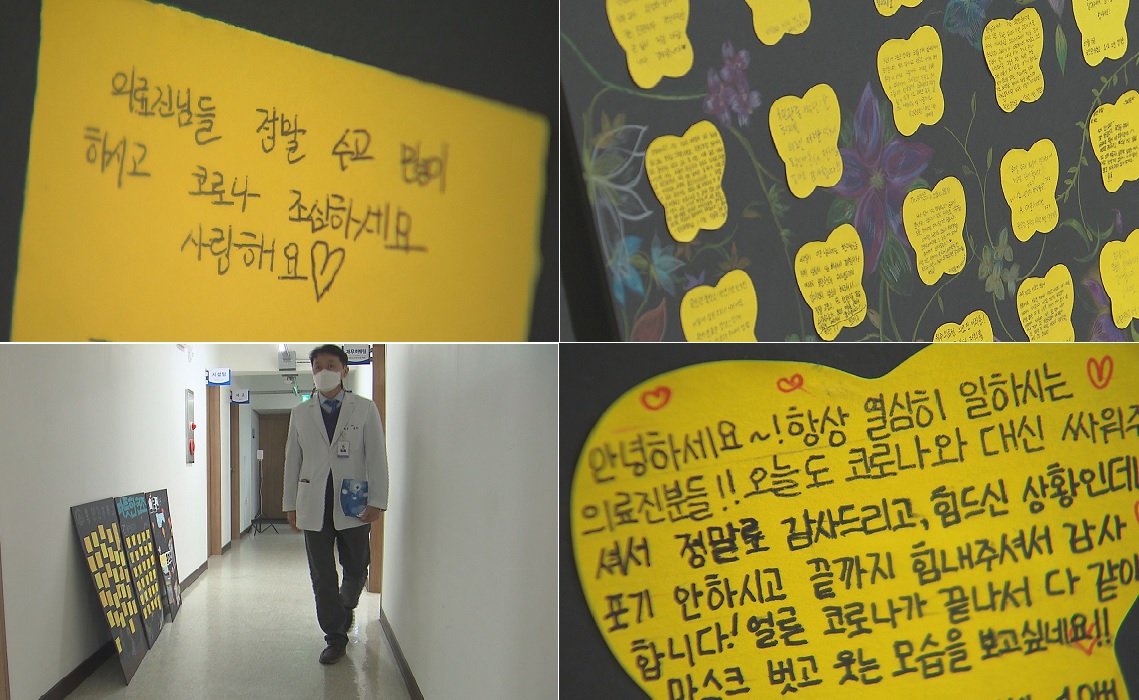

■ “따뜻한 말 한마디 큰 힘이 됩니다”

지친 몸을 이끌고 24시간 365일 방역현장을 지키는 이들이 바라는 건 거대한 담론이 아닙니다.

언제 끝날지 모르는 막연함이 때로는 두렵게 하지만, ‘고맙다’라는 따뜻한 말 한마디 등 응원과 위로가 자신들을 다시 일하게 하는 원동력이라고 한목소리로 말합니다.

하지만 무엇보다 코로나19 의료진과 방역담당 공무원들에게도 그들의 일상을 찾아주는 게 급선무일 것입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 코로나 ‘방역 24시’…“아무리 힘들어도 ‘고맙다’ 한마디에”

-

- 입력 2022-01-06 08:01:18

- 수정2022-01-06 08:02:32

“레벨 D 방호복은 우리에게는 일종의 전투복이죠. 이거 하나 믿고 코로나 병동에 들어가요.”

지난 3일 오전 9시 강원도 원주의료원. 코로나19 전담병원 간호사들은 전날 야근자로부터 환자의 개인 상태를 전달받고 개개인의 혈압과 맥박을 확인하는 것부터 시작합니다.

코로나 병동을 비추는 CCTV 화면을 보며 환자의 실시간 상태도 파악합니다.

본격적인 일과의 시작은 방호복을 중무장하면서부터입니다. 머리부터 발끝까지 감싸는 방호복 위에 덧신까지 신습니다. 비닐장갑은 2중으로 낍니다. N95 마스크와 고글을 얼굴에 밀착시키고도 작은 틈새라도 생기지 않도록 테이프로 꽁꽁 싸맵니다.

KBS 취재진도 음압 병동 내부 촬영을 위해 방호복을 입었습니다. 주변 간호사들의 도움을 받고도 10분 정도가 걸렸습니다.

격리병동으로 들어가기 전부터 땀이 나기 시작했습니다. 간호사들의 손놀림과 발걸음에는 매순간 분주함이 배어있었습니다.

이 병원에서 만난 7년 차 간호사 홍수진 씨는 “한 번 병동 안에 들어가면 해야 할 일들이 많고, 촌각을 다투는 일도 있다 보니 빠르게 행동하는 게 습관이 됐다”라고 말했습니다.

역시나 바쁜 발걸음으로 코로나 병동으로 향합니다. 음압 병동으로 가는 길도 간단치 않습니다. 바이러스가 확산되지 않도록 설계된 음압 복도를 2번이나 지나쳐 병동으로 들어갑니다.

음압격리병실의 원리는 병실의 공기압을 바깥보다 낮게 유지해 병원균이 외부로 빠져나오지 못하게 하는 것입니다.

권미자 원주의료원 감염병관리팀장은 “병원 외부의 공기압을 0Pa(파스칼)로 가정하면, 복도는 -1.5Pa 이하를 유지해야 한다”라고 설명했습니다.

■ 모든 환자의 건강을 위하여…“모든 질환에 대비하기 위해 매번 공부”

가장 먼저 하는 일은 환자들의 건강 상태를 챙기는 것입니다. 간호사들은 코로나19 증상은 물론이고, 이미 갖고 있던 질병 등을 관리하게 됩니다.

입원환자는 코로나19에 감염됐다는 공통점만 있을 뿐이지, 사실상 모든 환자군이 모여 있는 셈이기 때문입니다.

신생아부터 100세에 가까운 노인까지 여러 연령층이 입원해, 그만큼 이들이 갖고 있는 기존 지병도 다양할 수밖에 없습니다.

코로나 전담병원 간호사들은 “어떤 환자들이 코로나19에 확진되는지 예상할 수 없다”라며 “익숙해질만하면 새로운 환자가 온다”고 말했습니다.

“이 때문에 여러가지 질환에 대해 새로 공부하는 게 숙명이다”란 말도 덤덤하게 했습니다.

■ 방호복 입은 간호사 1인 3역, “내가 아니면 누가 하나?”

끝이 아닙니다. 환자를 돌보고 나면 병실 침상 정리와 화장실 청소, 의료폐기물 처리 같은 잡일이 기다립니다.

1인 2∼3역을 해야 하는 겁니다.

청소 등을 담당하는 직원의 음압 병동 출입을 최소화하려다 보니 어쩔 수 없이 떠맡게 됐습니다. 바람 한 점 통하지 않는 방호복을 입고 두 시간씩 병동을 분주하게 오가다 보면 금세 온몸이 땀범벅이 됩니다.

오전 일과가 끝날 때가 되면 이어지는 점심시간, 도시락을 병실마다 배식하는 것도 간호사들의 몫입니다.

그러다 보면 정작 첫 끼나 다름없는 점심 도시락은 차갑게 식어버린 경우가 허다합니다.

■ 보호구의 무게…환자의 안위 걱정하는 간호사들

방호복에 이중으로 낀 장갑, 특히 전동식 호흡보호구까지 착용하는 중환자실 담당 간호사들은 3㎏의 무게를 견뎌야 합니다.

하지만 오히려 환자들에게 미안할 때가 더 많습니다. 고글에 습기라도 차면 시야 확보도 잘 안 됩니다. 보호구로 인해 환자들의 말이 잘 안 들릴 때도 있습니다.

평소 같으면 편하게 했을 일들도 격리병동 안에서는 마음 같이 쉽게 되질 않습니다. 장갑을 기본적으로 2개를 끼다 보니 손놀림이 빠르지 못하고, 혈관 잡는 데 애를 먹기도 합니다.

즉각적인 처치가 되지 않아 시간이 지연될 때에는 환자의 상태가 더 나빠지진 않을까 걱정스러울 때도 많습니다.

오랜 격리 생활에 지친 환자들을 위로하는 일도 숙명처럼 받아들이고 있습니다.

코로나19가 발생하면서부터 코로나 병동에서 일해온 14년 차 고은경 간호사는 “환자들이 코로나에 걸렸다는 부담감, 격리생활에 대한 불안감이 많다”라며 “때로는 감정이 북받쳐 우는 분들이 있어, ‘괜찮다’, ‘잘 견디고 있다’라고 위로해주는 것도 우리의 역할이다”라고 전했습니다.

■ 연일 고된 일에 ‘번 아웃’ 의료진…퇴사多·신규채용多

2시간 만에 벗는 방호복. 온몸이 땀에 흠뻑 젖었습니다. 고글 자국이 이마에 그대로 남았습니다. 머리는 엉클어져 있지만 음압 병동을 완전히 빠져나가기 전까지 정리하지도 못합니다. 얼굴에는 피로가 가득합니다.

간호사실에 돌아와서도 녹초가 된 모습으로 책상에 멍한 채로 앉아도 있어 보지만, 환자들을 생각하면 잠시도 쉴 틈이 없습니다.

이 병원의 코로나 전담 병상은 150개. 지금은 80여 병상이 차 있지만, 단계적 일상회복(위드코로나) 시행 초기에는 150병상 대부분이 꽉 찼습니다.

병상이 비었나 싶으면 곧바로 다른 환자가 들어오다보니 이곳 의료진의 일과는 하루하루 전쟁이나 다름없었고, 모두가 고된 일에 시달렸습니다.

이로 인해 현장을 떠난 간호사들도 적지 않습니다. 2021년 강원도 공공보건의료인력 가운데, 간호사의 경우 지난해 33명이 현장을 떠났습니다. 퇴사율 6.8% 정도입니다. 그러다 보니, 대체 인력 채용도 잦아졌습니다.

원주의료원의 경우, 지난해 하반기에만 간호인력 22명을 새로 뽑았습니다.

■ 시민의 안전에는 밤낮이 없다…꺼지지 않는 보건소의 조명

방역의 사령탑, 보건소에도 밤낮이 없기는 마찬가지입니다. 확진자가 언제 나올지 모르다보니 역학조사와 격리 상태 확인은 퇴근 시간이 지난 시각에도 계속됐습니다.

선별진료소, 역학조사를 비롯해 경증환자 입원한 생활치료센터 등 방역담당 공무원들의 손길이 닿지 않은 곳이 없습니다. 강원도 춘천시보건소의 경우, 감염병관리 부서의 인원이 지난해 31명에서 52명으로 늘었습니다.

인력 증원으로 상황이 그나마 나아졌지만, 확진자가 급증할 때는 퇴근을 장담하지 못합니다.

지난해 8월 공무원의 길에 들어설 때부터 역학조사팀에서 근무한 권석윤씨는 “잠이 부족한 게 가장 힘들고, 주말에도 계속 출근하고 쉬는 시간이 보장이 안돼서 지친다”라고 말했습니다.

이어 “항의를 하거나 때로는 심한 욕을 하는 민원인을 만나게 될 땐 더 힘이 빠진다”라고 전했습니다.

코로나 대응 최일선인 보건소 현장을 떠나는 이들도 급증했습니다.

전국 보건소 휴직과 사직 현황(행정안전부)을 보면, 2020년 사직자는 468명입니다. 코로나 이전 3년 평균 311명보다 50% 많습니다. 같은 시기 휴직자는 1,737명으로, 코로나 이전 3년 평균보다 500명 정도 늘었습니다.

■ “따뜻한 말 한마디 큰 힘이 됩니다”

지친 몸을 이끌고 24시간 365일 방역현장을 지키는 이들이 바라는 건 거대한 담론이 아닙니다.

언제 끝날지 모르는 막연함이 때로는 두렵게 하지만, ‘고맙다’라는 따뜻한 말 한마디 등 응원과 위로가 자신들을 다시 일하게 하는 원동력이라고 한목소리로 말합니다.

하지만 무엇보다 코로나19 의료진과 방역담당 공무원들에게도 그들의 일상을 찾아주는 게 급선무일 것입니다.

-

-

이청초 기자 chocho@kbs.co.kr

이청초 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

코로나19

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.