평균 나이 ‘스물넷’ 미혼모…돌봄의 결핍은 대물림된다?

입력 2022.01.06 (19:31)

수정 2022.01.06 (20:20)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

"미혼모는 순정만화 속에서 튀어나온 인물이 아닙니다. 혼신의 노력을 기울여도 변화를 이끌어내지 못하고 한계에 부딪히게 되는 경우도 종종 있습니다. 대체로 어린 시절 돌봄과 애정의 결핍이 너무 크거나, 회복되지 않은 큰 상처가 있는 경우에 그렇습니다."

서울 마포구의 한부모가족복지시설 '아름뜰'은 3살 미만 영유아를 키우는 미혼모들에게 2년간(최장 1년 이내 연장 가능) 숙식과 자립 지원 프로그램, 직업교육 등을 지원하는 시설입니다.

이곳을 운영하는 이현주 원장은 최근 미혼모자 가족 35세대의 사례를 분석한 보고서 '비빌 언덕'을 출간했습니다. 2015년 7월 이후 이곳에 입소해 2020년 12월 31일까지 퇴소를 마친 미혼모자 가족 35세대를 대상으로 입소 전 상황과 시설 생활, 퇴소 이후 생활을 조사했습니다.

사례 수가 제한적이긴 하지만, 시설의 도움을 받은 미혼모자 가족들에게 그동안 어떤 변화가 있었는지를 들여다볼 수 있었습니다. 저마다의 상처와 결핍이 있는 입소자들의 속내는, 시설의 존재 의미를 다시금 생각해보게도 했습니다.

■ 평균 나이 스물넷…63%는 원치 않았던 임신

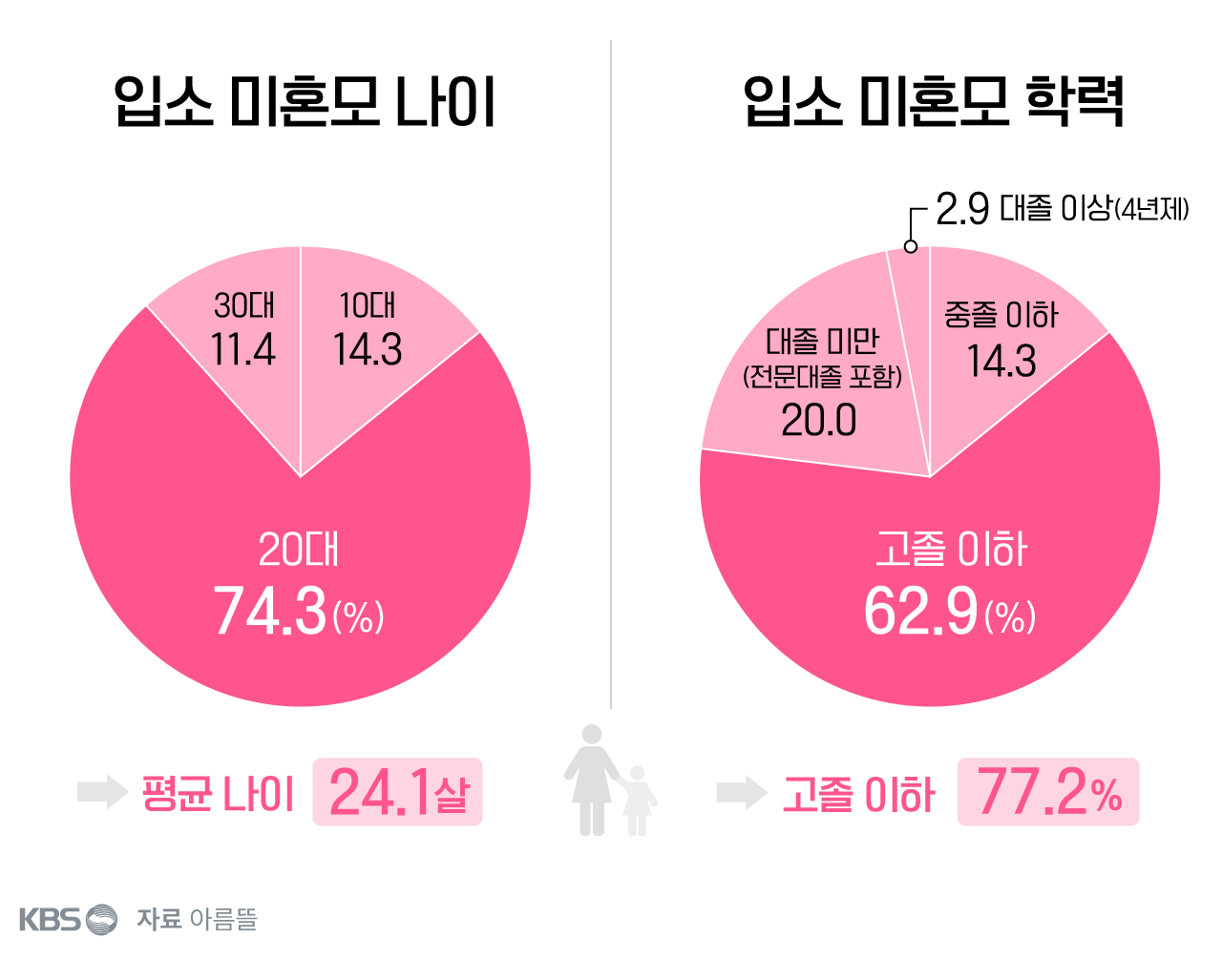

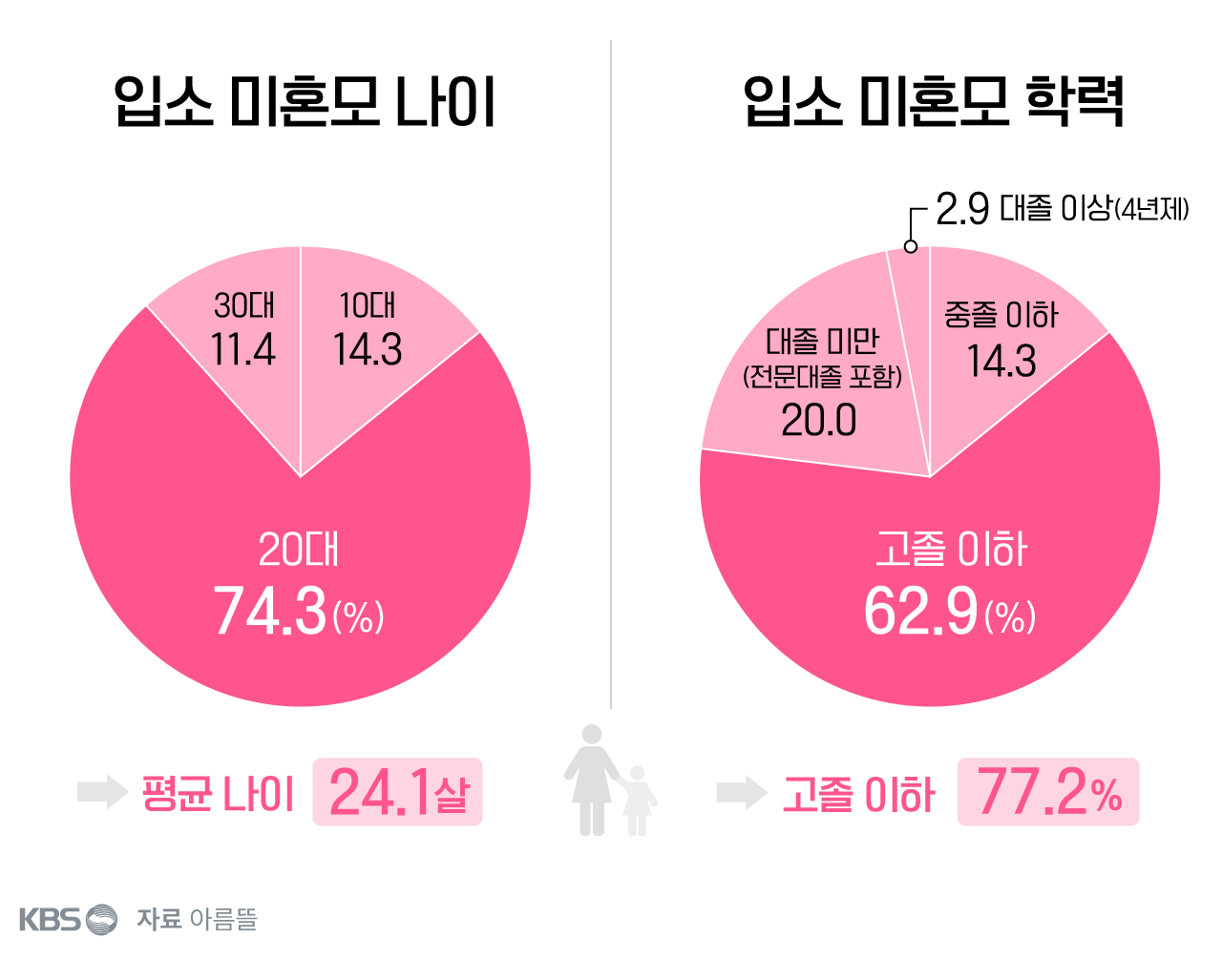

입소 당시 미혼모들의 나이부터 살펴봤습니다. 4명 중 3명은 20대였고, 10대도 14%를 넘었습니다. 평균 나이를 계산하면 24.1살. 20대 중반을 넘지 못했습니다.

나이가 어린 만큼, 학력 수준 역시 높지 않았습니다. 고졸 이하가 77.2%, 중졸 이하도 14.3%나 됐습니다. 4년제 대졸 이상은 2.9%에 그쳤습니다.

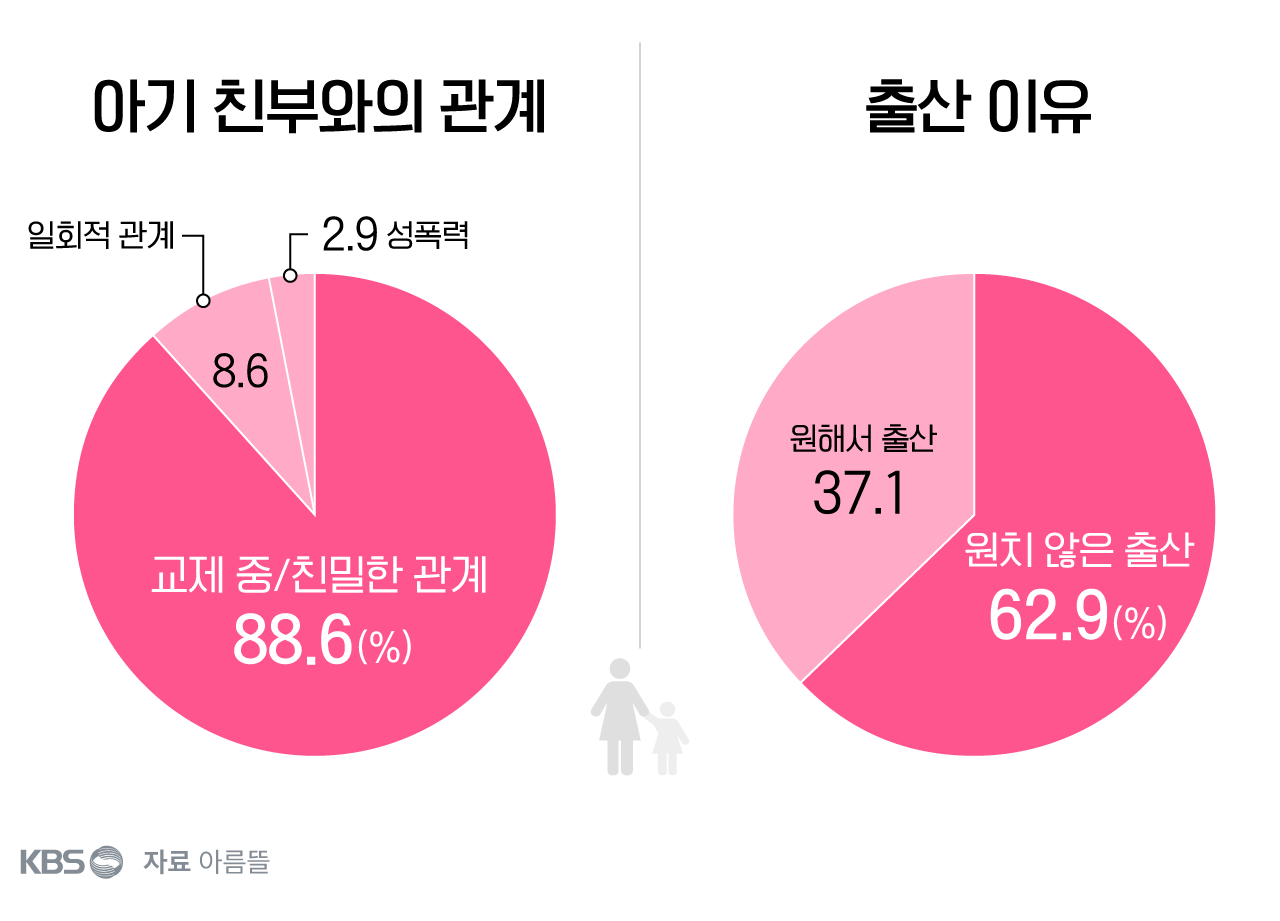

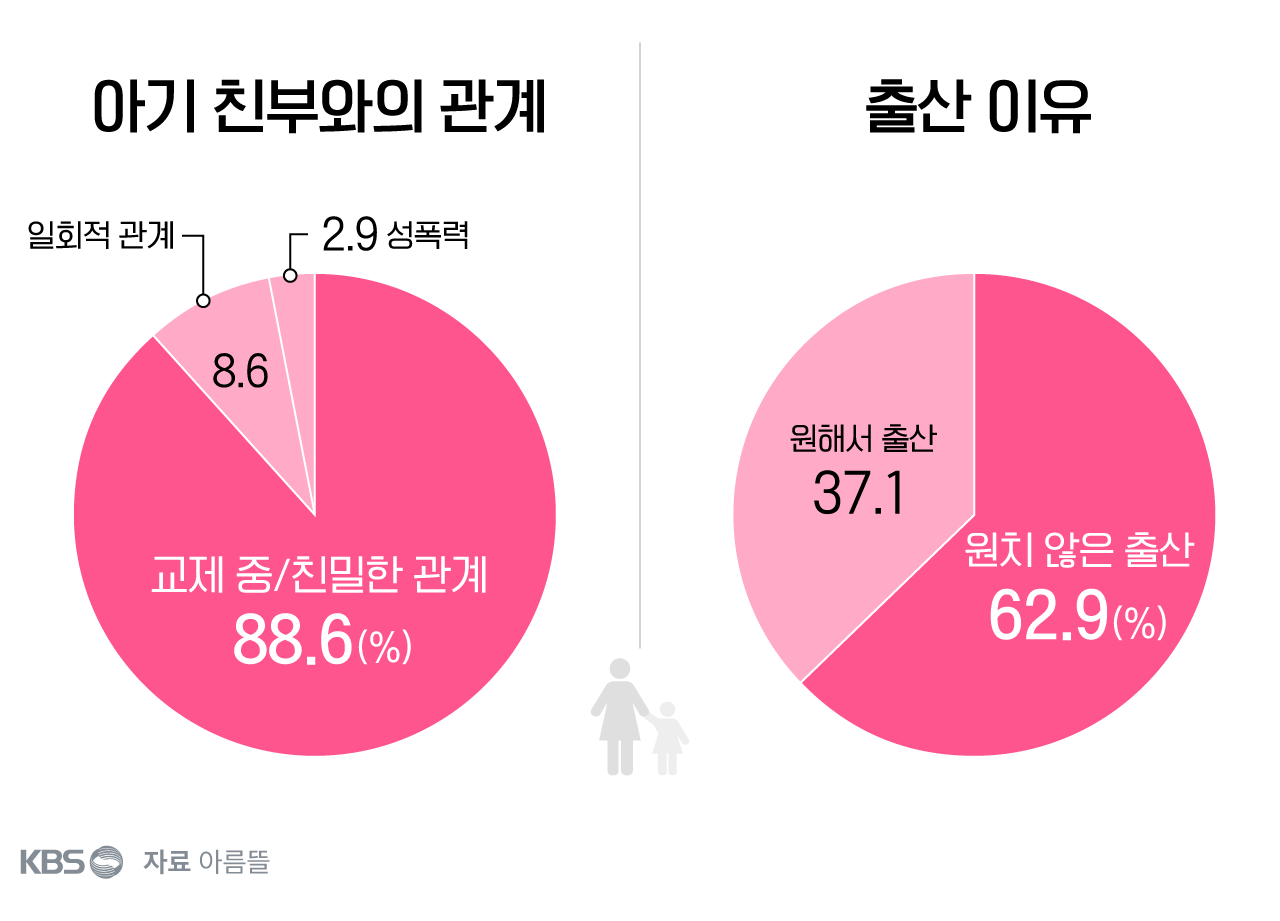

눈에 띄는 건 아기 친부와의 관계입니다. 무려 88.6%가 교제 중이거나 친밀한 관계였습니다. 이현주 원장은 "일회적 관계가 더 많거나 비슷한 수준일 줄 알았는데 실상은 그렇지 않았다"며 "그 점에 가장 놀랐던 것 같다"고 말했습니다.

그럼에도 불구하고 '원치 않은 출산'이라고 답한 비율이 63%에 달했습니다. 교제 중인 친밀한 관계에 의한 임신이 압도적인 비율이었는데도, 3분의 2는 출산을 원치 않았던 셈입니다.

■ 홀로 낳고, 홀로 키운다…31%는 "아무와도 의논 안 했다"

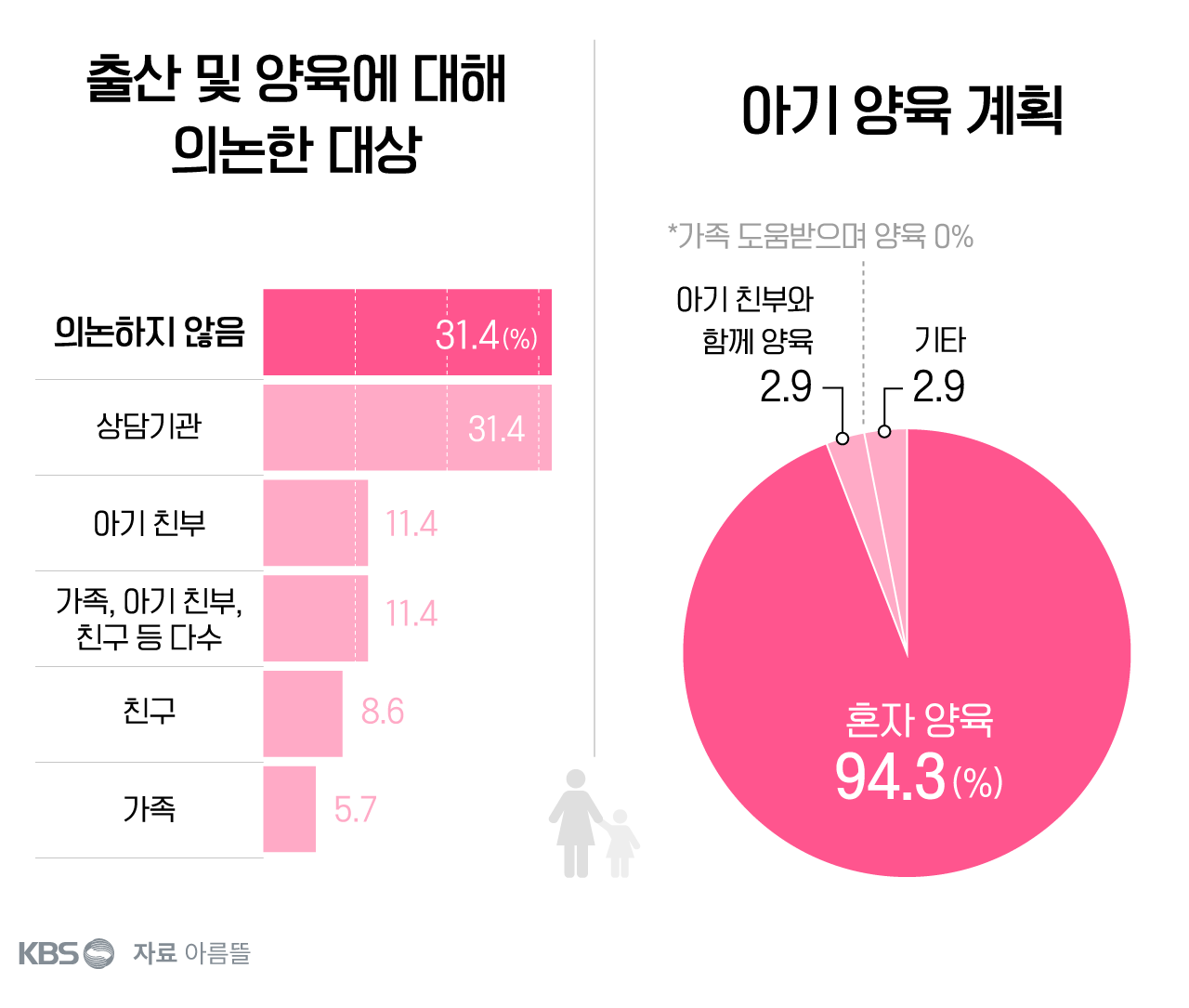

그 이유는 여기서 찾아볼 수 있었습니다. 미혼모 대부분은 오롯이 혼자 출산과 양육을 감당해야 했습니다.

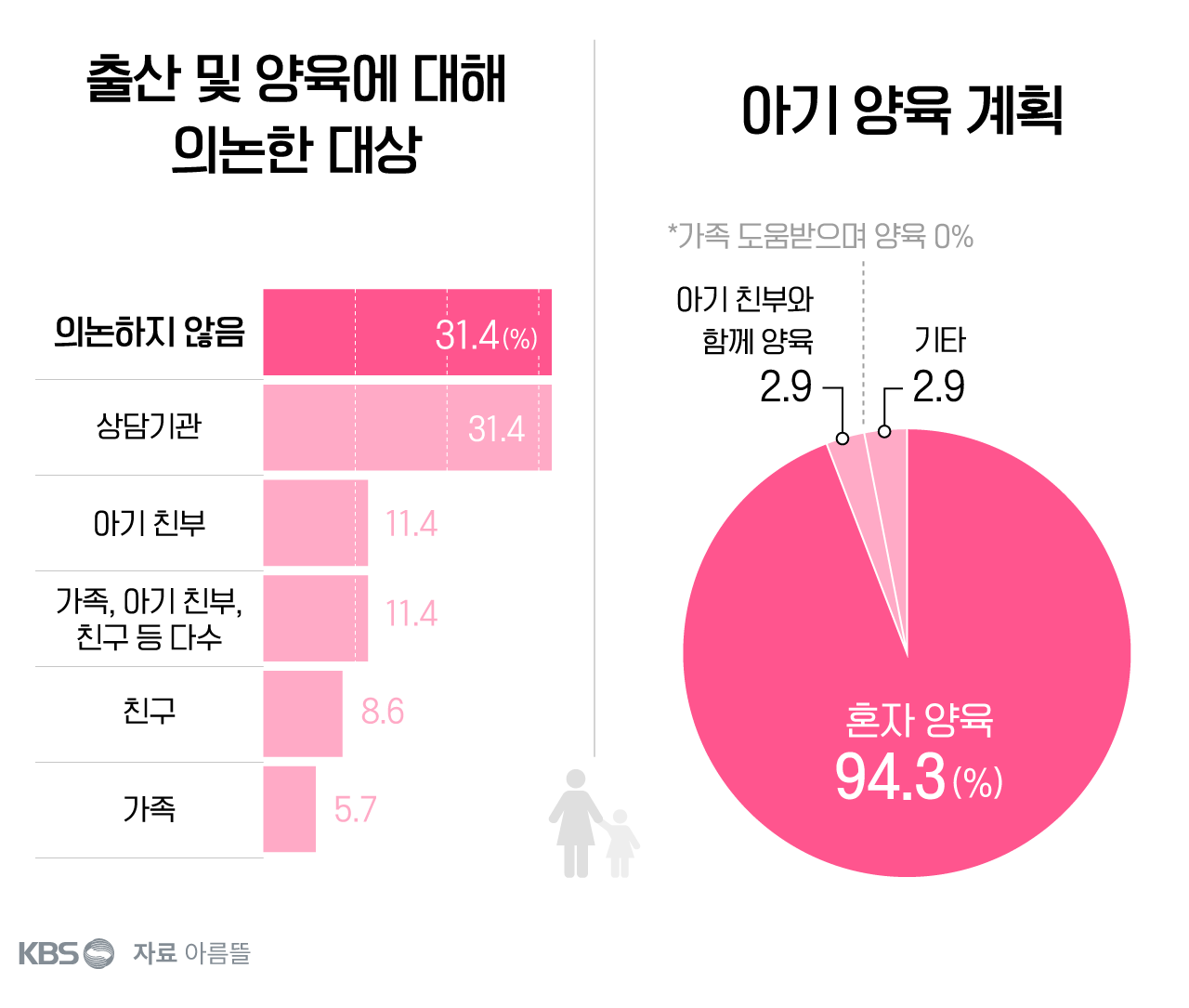

출산과 양육에 대해 그 누구와도 의논하지 않은 비율은 31%를 넘었습니다. 31.4%는 상담기관을 통해서만 의논했는데, 사적 관계에서 아무하고도 상의하지 못한 경우가 63%에 달하는 셈입니다.

아기 친부와 이야기한 건 11.4%에 불과했습니다. 가족은 5.7%, 사실상 지지와 도움을 받지 못한 경우가 많았습니다.

앞으로의 아기 양육 계획에 대해 혼자 양육하겠다고 답한 비율은 94.3%로 압도적이었습니다. 반면 아기 친부와 함께 양육하겠다고 응답한 경우는 단 1명, 2.9%였습니다. 친밀한 관계에서 아이를 임신했음에도 홀로 양육하는 편을 택한 겁니다.

전체 미혼모의 14.3%가 10대, 42.8%가 24살 이하인 점을 생각한다면 10대, 20대 초반인 엄마들이 아무런 지원 없이 아기를 양육해야 하는 상황인 것으로 나타났습니다.

■ 비정규직에 저축 없어…가족에게 바라는 건 '이해와 수용'

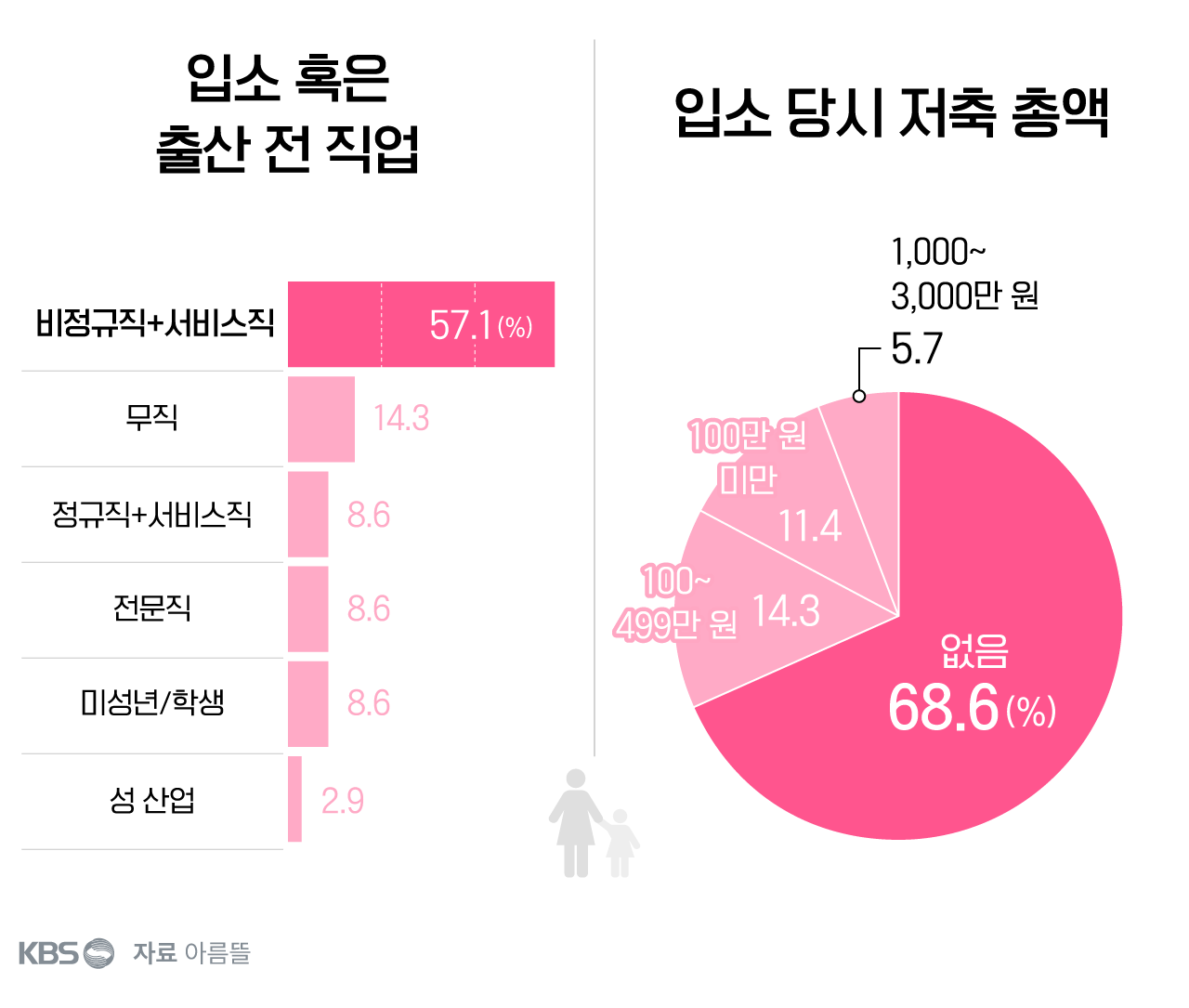

그렇다면 이들이 아이를 홀로 키워낼 준비는 돼 있었는지 살펴봤습니다.

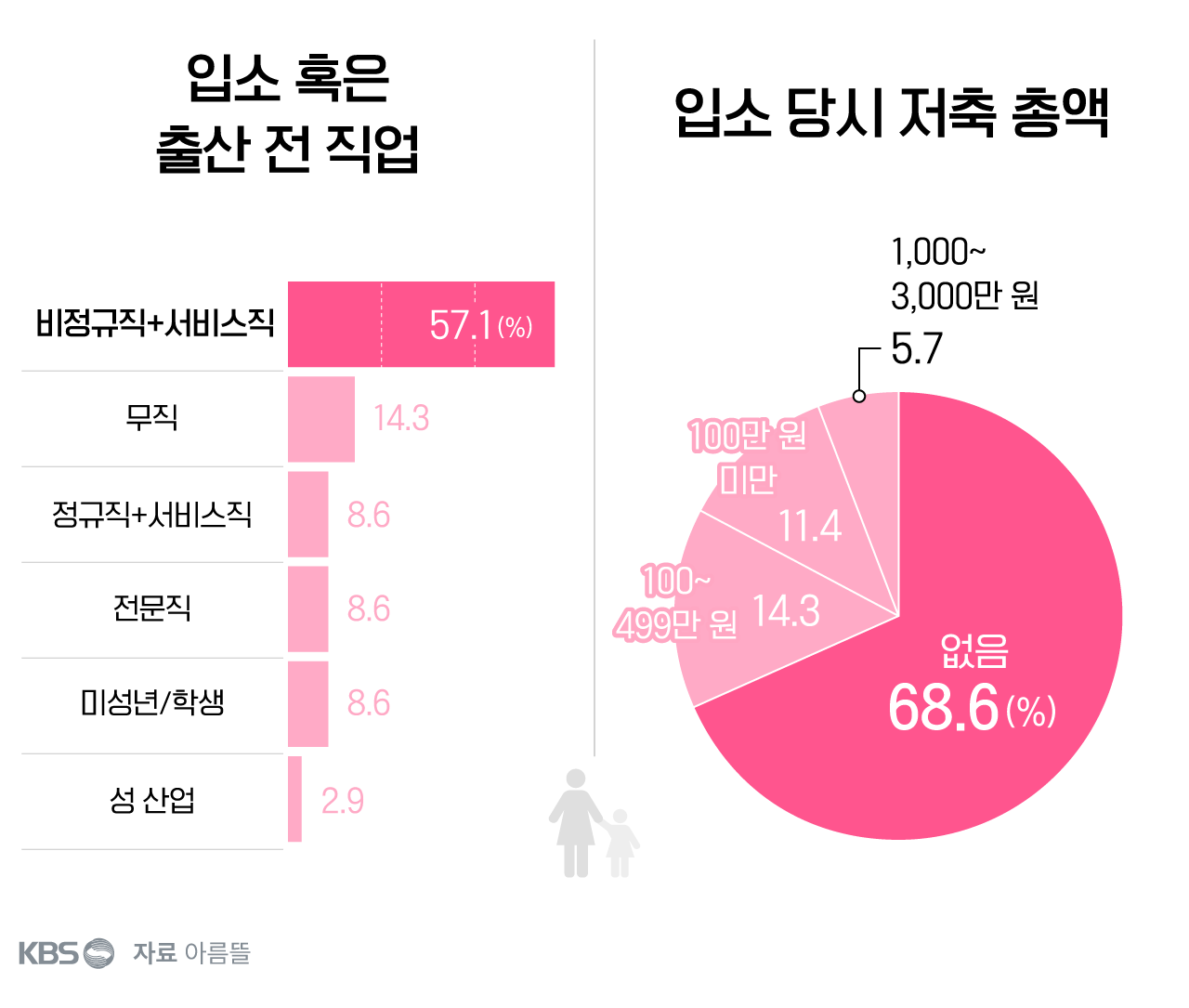

입소 전이나 출산 전에 가졌던 직업은 비정규 서비스직이 20명인 57.1%로 가장 많았습니다. 무직인 경우도 14.3%, 학생인 경우도 8.6%로 나타났습니다. 주거와 생계 보호가 긴급한 상황인 셈입니다.

입소 당시 저축 정도를 봐도, 저축액이 전혀 없는 경우가 24명으로 68.6%나 됐습니다. 저축이 있더라도 대부분 500만 원 이하여서, 경제적으로 위기 상황이었던 것으로 보입니다. 구체적인 저축액은 최소 2만 원에서 최대 2,000만 원까지, 평균을 구하면 155만 원 수준이었습니다.

여기서 43%는 부채까지 있는 상태였습니다. 입소 당시 부채 총액은 최소 217만 원, 최대 5,000만 원으로 평균 1,199만 원의 부채가 있는 상태였습니다.

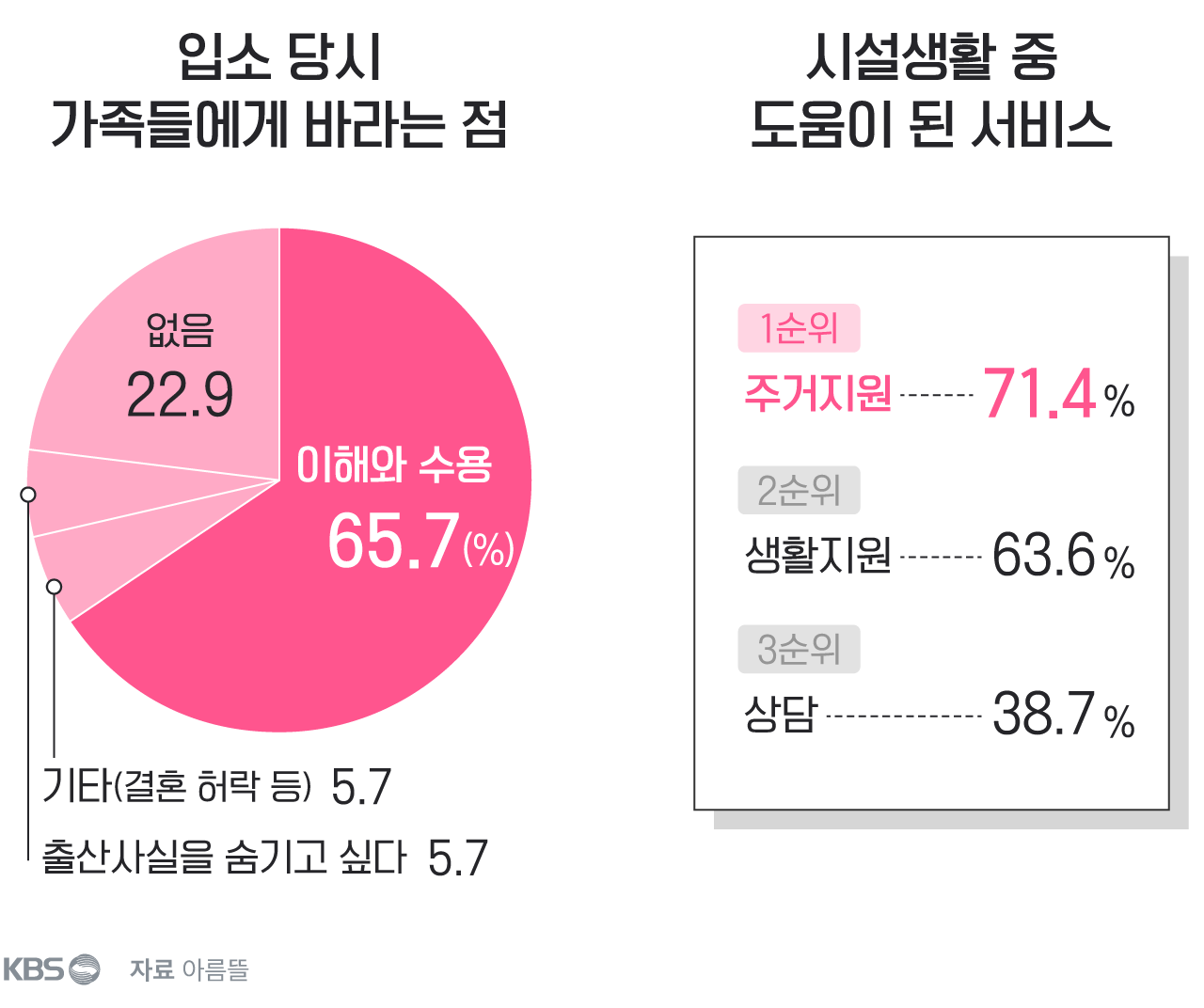

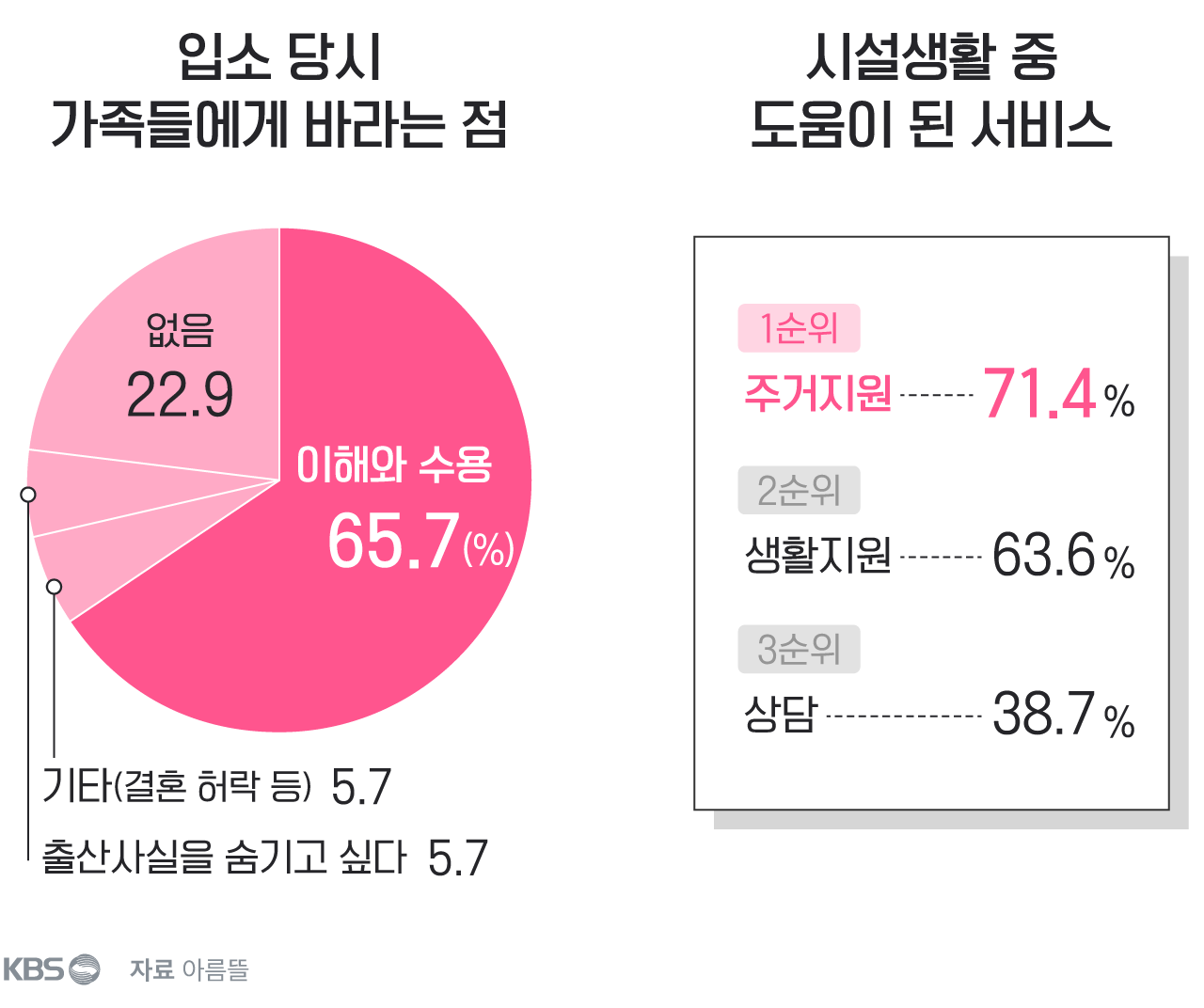

가족에게라도 도움을 구할 수는 없었을까요? 가족에게 바라는 점을 물었더니 23명인 65.7%가 ‘이해와 수용’이라고 응답했습니다. '바라는 점이 없다'는 답변도 22.9%였습니다.

결국 원하지 않은 출산을 한 뒤 아기 친부로부터 인정받지도, 책임 있는 역할을 함께 하지도 못

하는 가운데 가족의 인정과 지지도 기대하지 못하는 상황이었던 겁니다.

이런 점을 반영하듯, 시설생활 중 도움이 된 서비스로 가장 많은 응답을 받은 건 주거지원(71.4%)이었습니다. 2순위로는 생활지원(63.6%)이 꼽혔습니다.

■ '제대로 돌보는 법' 배운다…"입소자 간 갈등과 부적응도 다수"

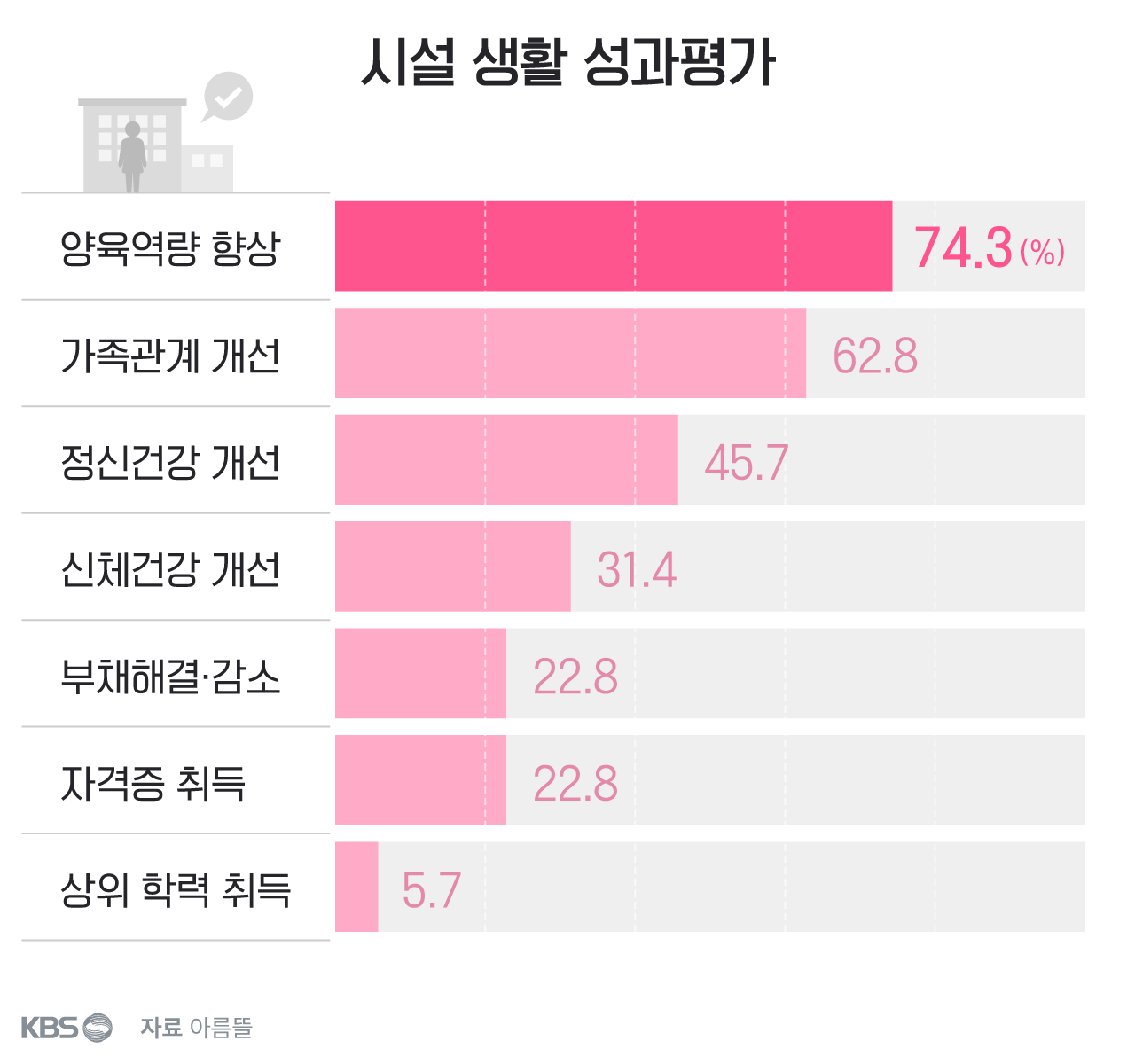

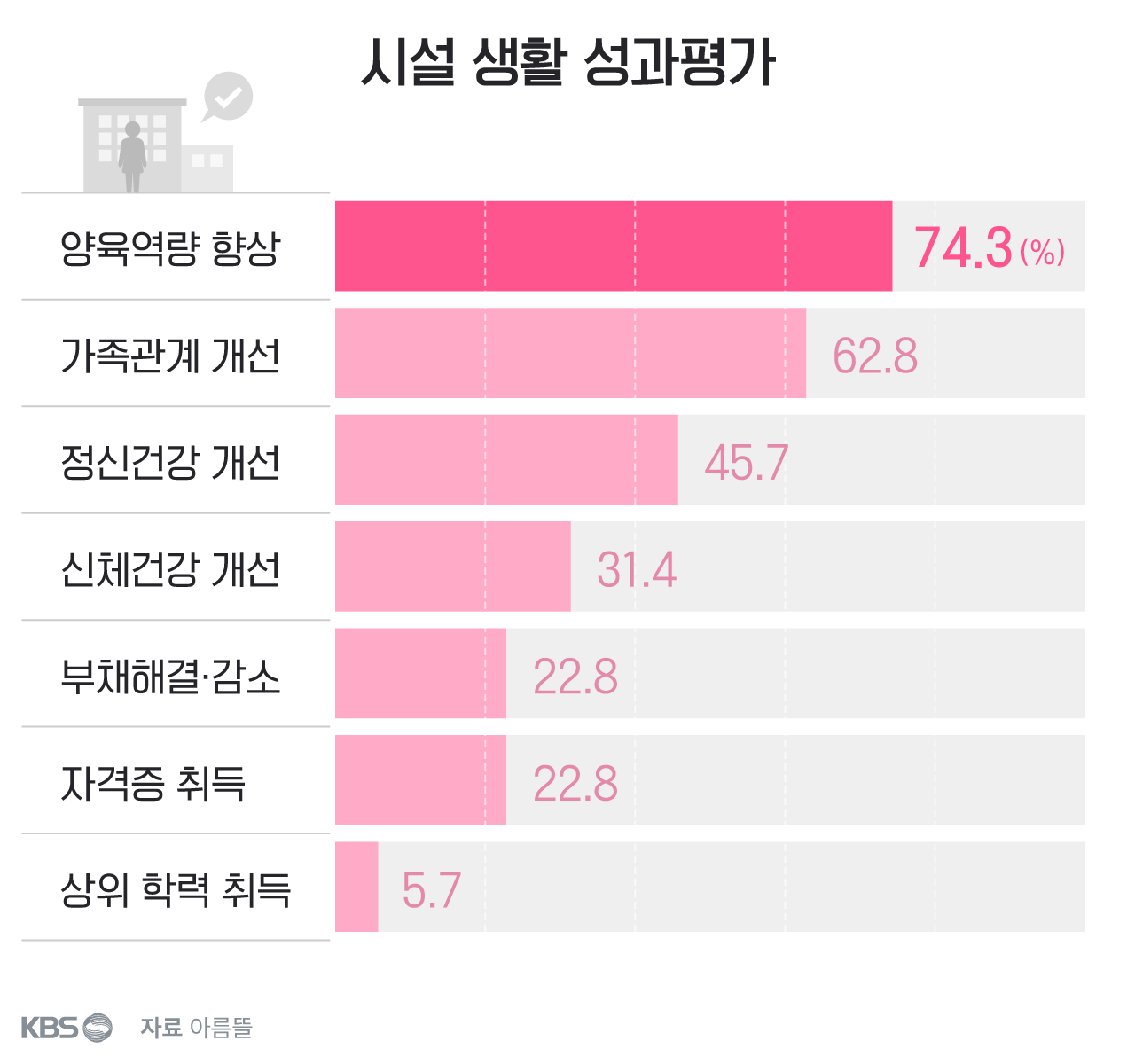

이번에는 시설 생활을 통해 이들의 삶이 얼마나 나아졌는지 살펴봤습니다.

입소 시점과 비교하면 가장 많은 변화를 보인 영역은 아이를 키우는 역량입니다. 74.3%가 양육역량이 향상됐다고 답했습니다. 가족관계가 개선됐다고 답한 비율도 62.9%나 됐습니다.

개인의 정신건강 개선은 45.7%, 신체건강 개선은 31.4%로 나타났습니다. 부채 해결과 자격증 취득도 22.8%로 집계됐습니다.

입소 기간이 만료되거나 입소 목표가 달성된 후 퇴소한 비율이 34.3%로 가장 많긴 했지만, 입소자 사이의 갈등이나 시설 부적응으로 중도 퇴소한 경우도 20%에 달했다는 점은 주목할 만합니다.

실제로 입소 기간 중 불만족스러운 요인으로 공동생활이나 다른 입소자와의 갈등을 꼽은 사람이 62.9%인 22명으로 가장 많았습니다.

이 원장은 "불만족 사유와 퇴소 사유 등 많은 부분이 시설의 구조와 환경에 대한 문제점을 반영하고 있다"며 "공동생활로 구성된 기본체계에 대해 전면적 재검토가 필요해 보인다"고 설명했습니다.

이어 "특히 아동을 양육하는 생활공간이라는 점, 이전보다 개인 생활 보호에 대한 욕구가 높아지고 있다는 점을 생각해 시설 설치기준에 대한 깊이 있는 점검도 필요할 것으로 보인다"고 말했습니다.

■ 돌봄의 결핍이 대물림되지 않으려면

이 원장은 이번 사례분석 과정을 통해 어린 시절 부모나 조부모 등으로부터 필요한 돌봄을 받았던 경험, 즉 '애착 경험'의 중요성을 확인했다고 강조했습니다. 돌봄을 받은 경험이 있는 사람이 그렇지 않은 사람보다 자립에 성공하는 경우가 많았다는 겁니다.

이 원장은 돌봄의 결핍을 대물림하지 않기 위해서는, 당장 취업과 관련한 경제적 역량만 강화하는 게 능사가 아님을 느꼈다고 말합니다. 그러면서 마음의 결핍과 상처를 회복할 수 있도록 심리적·사회적 자립을 돕는 게 어쩌면 더 중요할 수 있다고 전했습니다.

이 원장은 "한부모가족지원법을 개정해서 사각지대가 생기지 않도록 시설 유형, 기능을 변경하는 것이 근본적인 해결방법일 것"이라면서도 "최소한 지방자치단체별로 조례라도 만들어서 정신질환이나 장애가 있는 미혼모자 가족들이 입소 기간이나 지원범위와 같은 제약으로 사각지대에 놓이지 않도록 해야 한다"고 밝혔습니다.

아름뜰에서 근무하는 사회복지사 나선영 씨 역시 비슷한 의견을 내놓았습니다. 혼자 아기를 책임진다는 결정은 큰 용기가 필요한 일인 만큼, 미혼모들을 조금만 도와줘도 성실히 자립할 수 있을 것으로 생각했지만 실상은 달랐다는 겁니다.

나 씨는 "자립 준비와 안정적인 양육을 위해 애쓰고 노력하는 엄마들도 있지만 충분한 사랑과 보살핌을 받지 못한 탓인지 아기를 양육하는 기본적인 방법조차 잘 알지 못하는 경우도 많았다"며 "이런 엄마들을 가까이에서 지켜보면서 아기를 낳았다고 해서 금방 엄마로서 모든 것을 받아들이고 변화할 수는 없음을 인정하게 됐다"고 털어놨습니다.

이어 "아름뜰에서 살았던 모든 미혼모자 가족이 자립에 성공한 것은 아니지만 여러 프로그램을 통해 각자가 가진 어려움을 조금이라도 줄여나가고, 잠시라도 여유를 가질 수 있었다면 고단했던 지난 시간의 상처도 조금은 치유되고 더 나은 미래를 상상해볼 수도 있지 않았을까 생각했다"고 전했습니다.

스스로 자신의 삶에 의미를 부여할 수 있도록 작은 계기라도 만들어주는 것, 조금 더디더라도 자기 주도적으로 자립 계획을 세울 수 있도록 응원하는 것이 진정한 변화의 시작이라는 겁니다.

(인포그래픽: 권세라, 김현수)

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 평균 나이 ‘스물넷’ 미혼모…돌봄의 결핍은 대물림된다?

-

- 입력 2022-01-06 19:31:46

- 수정2022-01-06 20:20:11

"미혼모는 순정만화 속에서 튀어나온 인물이 아닙니다. 혼신의 노력을 기울여도 변화를 이끌어내지 못하고 한계에 부딪히게 되는 경우도 종종 있습니다. 대체로 어린 시절 돌봄과 애정의 결핍이 너무 크거나, 회복되지 않은 큰 상처가 있는 경우에 그렇습니다."

서울 마포구의 한부모가족복지시설 '아름뜰'은 3살 미만 영유아를 키우는 미혼모들에게 2년간(최장 1년 이내 연장 가능) 숙식과 자립 지원 프로그램, 직업교육 등을 지원하는 시설입니다.

이곳을 운영하는 이현주 원장은 최근 미혼모자 가족 35세대의 사례를 분석한 보고서 '비빌 언덕'을 출간했습니다. 2015년 7월 이후 이곳에 입소해 2020년 12월 31일까지 퇴소를 마친 미혼모자 가족 35세대를 대상으로 입소 전 상황과 시설 생활, 퇴소 이후 생활을 조사했습니다.

사례 수가 제한적이긴 하지만, 시설의 도움을 받은 미혼모자 가족들에게 그동안 어떤 변화가 있었는지를 들여다볼 수 있었습니다. 저마다의 상처와 결핍이 있는 입소자들의 속내는, 시설의 존재 의미를 다시금 생각해보게도 했습니다.

■ 평균 나이 스물넷…63%는 원치 않았던 임신

입소 당시 미혼모들의 나이부터 살펴봤습니다. 4명 중 3명은 20대였고, 10대도 14%를 넘었습니다. 평균 나이를 계산하면 24.1살. 20대 중반을 넘지 못했습니다.

나이가 어린 만큼, 학력 수준 역시 높지 않았습니다. 고졸 이하가 77.2%, 중졸 이하도 14.3%나 됐습니다. 4년제 대졸 이상은 2.9%에 그쳤습니다.

눈에 띄는 건 아기 친부와의 관계입니다. 무려 88.6%가 교제 중이거나 친밀한 관계였습니다. 이현주 원장은 "일회적 관계가 더 많거나 비슷한 수준일 줄 알았는데 실상은 그렇지 않았다"며 "그 점에 가장 놀랐던 것 같다"고 말했습니다.

그럼에도 불구하고 '원치 않은 출산'이라고 답한 비율이 63%에 달했습니다. 교제 중인 친밀한 관계에 의한 임신이 압도적인 비율이었는데도, 3분의 2는 출산을 원치 않았던 셈입니다.

■ 홀로 낳고, 홀로 키운다…31%는 "아무와도 의논 안 했다"

그 이유는 여기서 찾아볼 수 있었습니다. 미혼모 대부분은 오롯이 혼자 출산과 양육을 감당해야 했습니다.

출산과 양육에 대해 그 누구와도 의논하지 않은 비율은 31%를 넘었습니다. 31.4%는 상담기관을 통해서만 의논했는데, 사적 관계에서 아무하고도 상의하지 못한 경우가 63%에 달하는 셈입니다.

아기 친부와 이야기한 건 11.4%에 불과했습니다. 가족은 5.7%, 사실상 지지와 도움을 받지 못한 경우가 많았습니다.

앞으로의 아기 양육 계획에 대해 혼자 양육하겠다고 답한 비율은 94.3%로 압도적이었습니다. 반면 아기 친부와 함께 양육하겠다고 응답한 경우는 단 1명, 2.9%였습니다. 친밀한 관계에서 아이를 임신했음에도 홀로 양육하는 편을 택한 겁니다.

전체 미혼모의 14.3%가 10대, 42.8%가 24살 이하인 점을 생각한다면 10대, 20대 초반인 엄마들이 아무런 지원 없이 아기를 양육해야 하는 상황인 것으로 나타났습니다.

■ 비정규직에 저축 없어…가족에게 바라는 건 '이해와 수용'

그렇다면 이들이 아이를 홀로 키워낼 준비는 돼 있었는지 살펴봤습니다.

입소 전이나 출산 전에 가졌던 직업은 비정규 서비스직이 20명인 57.1%로 가장 많았습니다. 무직인 경우도 14.3%, 학생인 경우도 8.6%로 나타났습니다. 주거와 생계 보호가 긴급한 상황인 셈입니다.

입소 당시 저축 정도를 봐도, 저축액이 전혀 없는 경우가 24명으로 68.6%나 됐습니다. 저축이 있더라도 대부분 500만 원 이하여서, 경제적으로 위기 상황이었던 것으로 보입니다. 구체적인 저축액은 최소 2만 원에서 최대 2,000만 원까지, 평균을 구하면 155만 원 수준이었습니다.

여기서 43%는 부채까지 있는 상태였습니다. 입소 당시 부채 총액은 최소 217만 원, 최대 5,000만 원으로 평균 1,199만 원의 부채가 있는 상태였습니다.

가족에게라도 도움을 구할 수는 없었을까요? 가족에게 바라는 점을 물었더니 23명인 65.7%가 ‘이해와 수용’이라고 응답했습니다. '바라는 점이 없다'는 답변도 22.9%였습니다.

결국 원하지 않은 출산을 한 뒤 아기 친부로부터 인정받지도, 책임 있는 역할을 함께 하지도 못

하는 가운데 가족의 인정과 지지도 기대하지 못하는 상황이었던 겁니다.

이런 점을 반영하듯, 시설생활 중 도움이 된 서비스로 가장 많은 응답을 받은 건 주거지원(71.4%)이었습니다. 2순위로는 생활지원(63.6%)이 꼽혔습니다.

■ '제대로 돌보는 법' 배운다…"입소자 간 갈등과 부적응도 다수"

이번에는 시설 생활을 통해 이들의 삶이 얼마나 나아졌는지 살펴봤습니다.

입소 시점과 비교하면 가장 많은 변화를 보인 영역은 아이를 키우는 역량입니다. 74.3%가 양육역량이 향상됐다고 답했습니다. 가족관계가 개선됐다고 답한 비율도 62.9%나 됐습니다.

개인의 정신건강 개선은 45.7%, 신체건강 개선은 31.4%로 나타났습니다. 부채 해결과 자격증 취득도 22.8%로 집계됐습니다.

입소 기간이 만료되거나 입소 목표가 달성된 후 퇴소한 비율이 34.3%로 가장 많긴 했지만, 입소자 사이의 갈등이나 시설 부적응으로 중도 퇴소한 경우도 20%에 달했다는 점은 주목할 만합니다.

실제로 입소 기간 중 불만족스러운 요인으로 공동생활이나 다른 입소자와의 갈등을 꼽은 사람이 62.9%인 22명으로 가장 많았습니다.

이 원장은 "불만족 사유와 퇴소 사유 등 많은 부분이 시설의 구조와 환경에 대한 문제점을 반영하고 있다"며 "공동생활로 구성된 기본체계에 대해 전면적 재검토가 필요해 보인다"고 설명했습니다.

이어 "특히 아동을 양육하는 생활공간이라는 점, 이전보다 개인 생활 보호에 대한 욕구가 높아지고 있다는 점을 생각해 시설 설치기준에 대한 깊이 있는 점검도 필요할 것으로 보인다"고 말했습니다.

■ 돌봄의 결핍이 대물림되지 않으려면

이 원장은 이번 사례분석 과정을 통해 어린 시절 부모나 조부모 등으로부터 필요한 돌봄을 받았던 경험, 즉 '애착 경험'의 중요성을 확인했다고 강조했습니다. 돌봄을 받은 경험이 있는 사람이 그렇지 않은 사람보다 자립에 성공하는 경우가 많았다는 겁니다.

이 원장은 돌봄의 결핍을 대물림하지 않기 위해서는, 당장 취업과 관련한 경제적 역량만 강화하는 게 능사가 아님을 느꼈다고 말합니다. 그러면서 마음의 결핍과 상처를 회복할 수 있도록 심리적·사회적 자립을 돕는 게 어쩌면 더 중요할 수 있다고 전했습니다.

이 원장은 "한부모가족지원법을 개정해서 사각지대가 생기지 않도록 시설 유형, 기능을 변경하는 것이 근본적인 해결방법일 것"이라면서도 "최소한 지방자치단체별로 조례라도 만들어서 정신질환이나 장애가 있는 미혼모자 가족들이 입소 기간이나 지원범위와 같은 제약으로 사각지대에 놓이지 않도록 해야 한다"고 밝혔습니다.

아름뜰에서 근무하는 사회복지사 나선영 씨 역시 비슷한 의견을 내놓았습니다. 혼자 아기를 책임진다는 결정은 큰 용기가 필요한 일인 만큼, 미혼모들을 조금만 도와줘도 성실히 자립할 수 있을 것으로 생각했지만 실상은 달랐다는 겁니다.

나 씨는 "자립 준비와 안정적인 양육을 위해 애쓰고 노력하는 엄마들도 있지만 충분한 사랑과 보살핌을 받지 못한 탓인지 아기를 양육하는 기본적인 방법조차 잘 알지 못하는 경우도 많았다"며 "이런 엄마들을 가까이에서 지켜보면서 아기를 낳았다고 해서 금방 엄마로서 모든 것을 받아들이고 변화할 수는 없음을 인정하게 됐다"고 털어놨습니다.

이어 "아름뜰에서 살았던 모든 미혼모자 가족이 자립에 성공한 것은 아니지만 여러 프로그램을 통해 각자가 가진 어려움을 조금이라도 줄여나가고, 잠시라도 여유를 가질 수 있었다면 고단했던 지난 시간의 상처도 조금은 치유되고 더 나은 미래를 상상해볼 수도 있지 않았을까 생각했다"고 전했습니다.

스스로 자신의 삶에 의미를 부여할 수 있도록 작은 계기라도 만들어주는 것, 조금 더디더라도 자기 주도적으로 자립 계획을 세울 수 있도록 응원하는 것이 진정한 변화의 시작이라는 겁니다.

(인포그래픽: 권세라, 김현수)

-

-

최유경 기자 60@kbs.co.kr

최유경 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.