[과·기·부] 전장에서 빛난 ‘스타링크’

입력 2022.03.17 (19:27)

수정 2022.03.17 (20:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

과학기사를 부탁해, '과기부' 시간입니다.

이 시간에는 과학커뮤니케이터와 과학전문 기자, 그리고 출연연 연구원분들이 함께할 예정인데요.

과학 전문가들에게 저희 뉴스 스튜디오를 빌려드려서 뉴스 속 과학기사, 쉽고 재밌게 풀어보겠습니다.

첫 순서는 과학커뮤니케이터이자, 유튜브 채널 '과학쿠키'를 운영하고 있는 이효종 씨와 함께합니다.

오늘 '과기부' 첫 시간인데요,

어떤 과학기사를 가지고 오셨나요?

[답변]

최근 러시아의 우크라이나 침공에 관한 기사를 자주 볼 수 있습니다.

우크라이나 국민들 뿐만 아니라, 젤린스키 대통령도 소셜 네트워크 서비스를 활용해 타국에 전쟁의 참상, 그리고 잔혹함에 관한 소식을 전달하고 있습니다.

각 국의 정치적 이해관계를 막론하고, 해당 소식을 접하는 전 세계의 네티즌들은 더 이상의 비극을 끝내기 위해서라도 양국 간 전쟁의 종식을 염원하는 모습을 확인할 수 있습니다.

[앵커]

보통 전쟁 중에는 통신망이 끊기기 때문에 인터넷 사용이 어렵지 않습니까?

우크라이나에서는 인터넷을 어떻게 사용할 수 있는 건가요?

[답변]

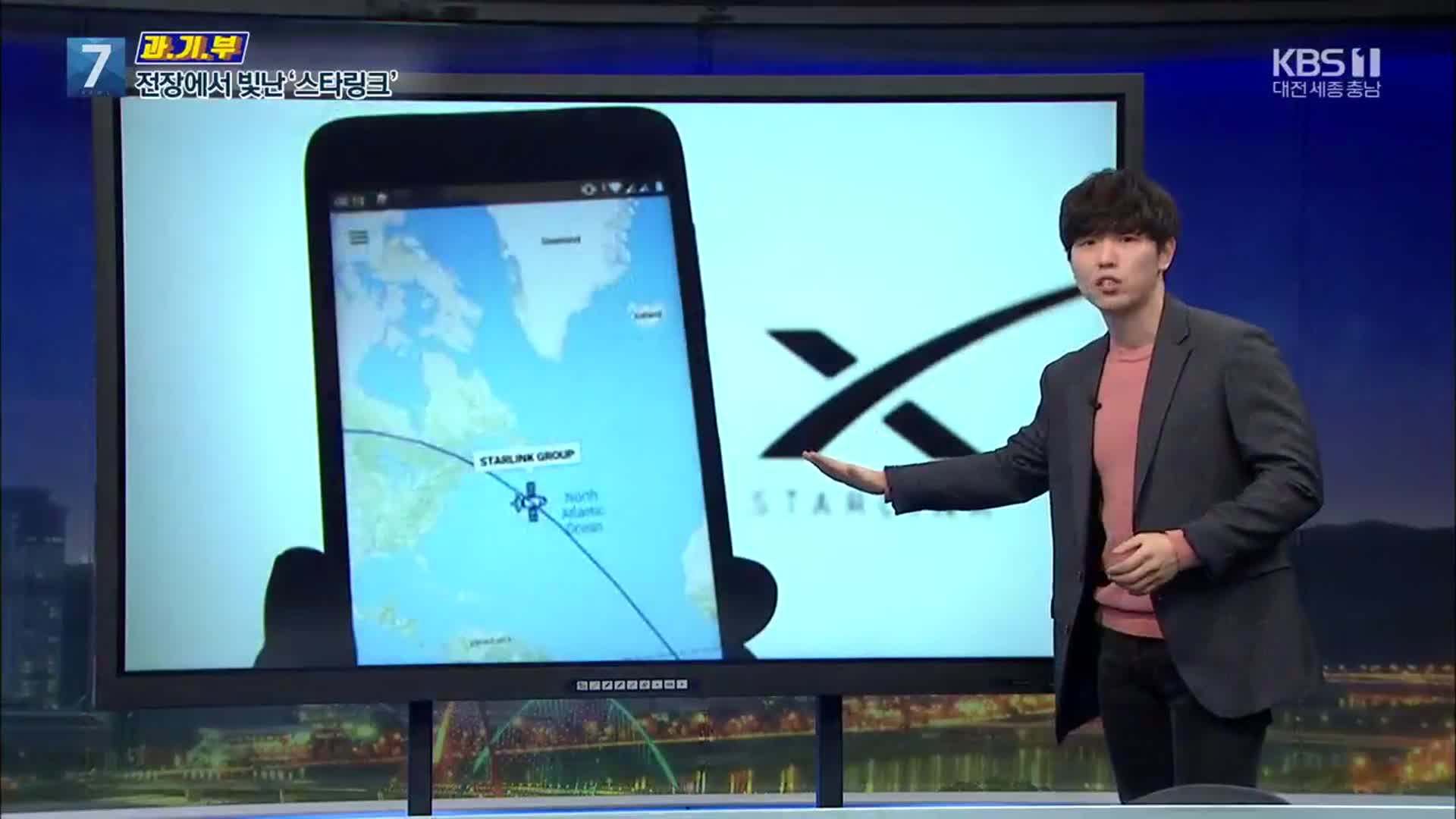

현재는 테슬라의 CEO로 잘 알려져 있으면서 우주 기업, 스페이스X의 오너인 일론머스크의 '스타링크 프로젝트'를 통해 인터넷 활용이 가능한 것으로 알려져 있습니다.

스타링크 프로젝트란 스페이스X의 독자적인 발사체를 활용해 지구 궤도 상에 올라가 있는 소형 위성을 활용한 위성 통신을 말하는데요,

현재는 약 '2천 개'정도의 위성체가 지구의 궤도 상을 돌고 있습니다.

이에 그치지 않고 머스크는 2027년까지 통신 소형위성을 약 12,000개 수준으로 궤도 상에 위치시킬 것을 목표로 하고 있는데요,

이를 활용해 지구 어디에서나 인터넷을 활용할 수 있는 인프라를 목표로 하고 있습니다.

[앵커]

그렇다면 구체적으로 우주인터넷 스타링크의 작동 원리는 기존 방식과 무엇이, 어떻게 다른가요?

[답변]

스타 링크는 기존의 위성 통신방법과 같은 방법으로 통신을 할 수 있도록 제작되었습니다.

차별점은 기존의 위성 통신의 단점을 극복하고자 하는 고민이 반영되었다는 점에 있습니다.

기존의 통신 위성들은 일반적으로 '정지궤도'에 위치했습니다.

'정지궤도'란 지구의 자전 속도와 동일한 공전 속도로 우주 물체가 위치할 수 있는 궤도를 말하는데요,

지표면을 기준으로 약 36000km 정도의 고도에 자리 잡고 있습니다.

지금까지의 위성통신은 정지궤도에 위치한 위성을 이용해 통신 데이터를 주고받아야 했기 때문에 데이터의 송/수신 속도가 일반적인 기지국을 기반으로 한 통신 속도보다 현저하게 느렸습니다.

바로 이 한계점을 극복하기 위해, 머스크는 통신 위성을 지구와 최대한 밀착시킨, 고도 약 340km~1,100km 정도 수준인 '저궤도'에 3단계로 나눠 위치시킬 계획을 세웠습니다.

이렇게 하면 지상과 위성 간의 통 신 정보를 주고 받을 물리적 거리가 대폭 줄어들어, 그만큼 통신 속도를 비약적으로 상승시킬 수 있습니다.

그러나 통신 위성이 '저궤도'에 위치한다고 모든 문제가 해결되진 않습니다.

왜냐하면, 통신 위성 1기당 담당할 수 있는 지역의 면적이, 지구와 위성의 거리가 가까워질수록, 가까워진 거리의 제곱 만큼으로 감소하기 때문입니다.

머스크는 이 문제를, 위성의 갯수로 해결하려고 하고 있으며, 때문에 2027년까지 현재까지 발사된 소형 위성 갯수의 5배가량의 위성을 추가로 저궤도에 안착시키고자 하는 것입니다.

[앵커]

일론 머스크의 구상대로 전개된다면 전 세계에는 어떤 변화가 있을까요?

[답변]

만약 스타링크 프로젝트가 일론 머스크가 계획한 대로 완결되어 전 지구상의 모든 곳에서 5G 통신이 가능한 인프라가 구축된다면 예상 가능한 몇 가지 시나리오가 있습니다.

그중 가장 큰 시나리오를 꼽자면, 진정한 의미에서의 IoT 기반의 자율주행 교통수단이 탄생할 것입니다.

자율주행 기술이 해결해야 하는 과제 중 하나가 바로 M2M, 즉 머신과 머신 사이의 정보 교환 인프라를 통한 빠른 교통정보 수집과 해당 정보에 대응하는 빠른 판단 능력입니다.

그러나 이론적으로 M2M이 완벽하게 구현되기 위해서는 모든 머신이 빠른 통신 환경에 연결될 수 있는 인프라가 구축되어야 합니다.

도시뿐만 아니라 교외, 항로, 해상 등 다양한 장소에서 해당 기술이 대응하려면 전 지구 영역에 걸친 빠른 위성통신 기반이 필수 불가결합니다.

원리적으로, 테슬라의 자율주행이 완성되기 위해서는 스페이스X의 스타링크 프로젝트가 반드시 선행되어야 합니다.

이외에도 위성통신은 기존의 통신 인프라에서는 닿지 않는 환경에서의 구조가 필요할 때와 같은 위급 상황에서도 유용하게 활용될 것입니다.

현재 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 상황에서, 통신이 불가능한 국가의 대체 통신수단의 역할도 생각해볼 수 있을 것입니다.

사막이나 정글의 오지 등의 통신이 닿지 않는 곳에서, 스타링크의 위성 통신은 조난 당한 사람들의 생명을 구할 수 있는 기술이 될 것입니다.

또, 통신 인프라의 혜택을 받지 못해 그동안 정보 접근 기회가 없던 사람들에게, 정보 불평등의 격차를 줄여줄 수 있는 대안적인 해법으로도 작동할 수 있을 것입니다.

[앵커]

우주인터넷 스타링크 기술에는 장점만 있는 건 아닐 것 같아요.

우려되는 점은 없을까요?

[답변]

물론 있습니다.

이 사진을 봐 주세요.

이 사진은 DELVE Survey의 일부로 촬영된 사진입니다.

구체적으로는, 세로 톨로로 미주 관측소(Cerro Tololo Inter-American Observatory)의 빅토르 M. 블랑코 망원경을 통해 약 6분간의 노출로 촬영한 사진이죠.

사진 속에는 약 19대의 스타링크 소형 위성이 자신들의 궤적을 그리며 지나가고 있는 모습이 담겨 있습니다.

DELVE Survey의 DELVE란 DECam Local Volume Exploration의 줄임말로써, 암흑 물질의 영향을 받는 것으로 추정하는 아주 희미한 은하들을 알아보기 위한 조사를 의미합니다.

이 조사를 수행하고 있던 블랑코 망원경에 찍힌 스타링크의 궤적 사진은, 스타링크가 지구 위에서 우주를 연구하는 관측천문학자들에게 어떤 존재인지를 여실히 보여주는 듯 합니다.

궤도에 겨우 1/6 수준 밖에 올라가지 않았음에도, 벌써부터 천문학을 연구하는 사람들에게는 문제로 돌아오는 것입니다.

저도 밤하늘을 사랑하는 한 사람으로서 종종 딥스카이 촬영을 나서곤 하는데, 생각보다 아주 쉽게 스타링크를 망원경으로 관측할 수 있습니다.

지구 위에서 우주를 연구하는 연구자들에게 있어, 스타링크는 적잖은 노이즈를 만들 것으로 예상하고 있습니다.

그뿐만 아닙니다.

워낙 많은 수의 소형 위성이 저궤도 상에 운행될 예정이므로, 다른 저궤도 위성들과의 충돌의 위험성도 고려해볼 수 있습니다.

태양풍에 의한 고장이나 수명을 다한 위성이 되는 경우, 우주 쓰레기로 전락하는 것은 불가피한 문제일 것입니다.

쉽게 해결될 수 있는 문제점은 아닌 듯 보여지나, 머스크가 이에 관한 문제를 간과하지 않고 적절한 보완책을 제시해줬으면 하는 바람입니다.

[앵커]

미래 인터넷 기술로 꼽히고 있는 위성인터넷에 대해 장점과 우려되는 점까지 잘 짚어주셨습니다.

과학쿠키님 수고하셨습니다.

과학기사를 부탁해, '과기부' 시간입니다.

이 시간에는 과학커뮤니케이터와 과학전문 기자, 그리고 출연연 연구원분들이 함께할 예정인데요.

과학 전문가들에게 저희 뉴스 스튜디오를 빌려드려서 뉴스 속 과학기사, 쉽고 재밌게 풀어보겠습니다.

첫 순서는 과학커뮤니케이터이자, 유튜브 채널 '과학쿠키'를 운영하고 있는 이효종 씨와 함께합니다.

오늘 '과기부' 첫 시간인데요,

어떤 과학기사를 가지고 오셨나요?

[답변]

최근 러시아의 우크라이나 침공에 관한 기사를 자주 볼 수 있습니다.

우크라이나 국민들 뿐만 아니라, 젤린스키 대통령도 소셜 네트워크 서비스를 활용해 타국에 전쟁의 참상, 그리고 잔혹함에 관한 소식을 전달하고 있습니다.

각 국의 정치적 이해관계를 막론하고, 해당 소식을 접하는 전 세계의 네티즌들은 더 이상의 비극을 끝내기 위해서라도 양국 간 전쟁의 종식을 염원하는 모습을 확인할 수 있습니다.

[앵커]

보통 전쟁 중에는 통신망이 끊기기 때문에 인터넷 사용이 어렵지 않습니까?

우크라이나에서는 인터넷을 어떻게 사용할 수 있는 건가요?

[답변]

현재는 테슬라의 CEO로 잘 알려져 있으면서 우주 기업, 스페이스X의 오너인 일론머스크의 '스타링크 프로젝트'를 통해 인터넷 활용이 가능한 것으로 알려져 있습니다.

스타링크 프로젝트란 스페이스X의 독자적인 발사체를 활용해 지구 궤도 상에 올라가 있는 소형 위성을 활용한 위성 통신을 말하는데요,

현재는 약 '2천 개'정도의 위성체가 지구의 궤도 상을 돌고 있습니다.

이에 그치지 않고 머스크는 2027년까지 통신 소형위성을 약 12,000개 수준으로 궤도 상에 위치시킬 것을 목표로 하고 있는데요,

이를 활용해 지구 어디에서나 인터넷을 활용할 수 있는 인프라를 목표로 하고 있습니다.

[앵커]

그렇다면 구체적으로 우주인터넷 스타링크의 작동 원리는 기존 방식과 무엇이, 어떻게 다른가요?

[답변]

스타 링크는 기존의 위성 통신방법과 같은 방법으로 통신을 할 수 있도록 제작되었습니다.

차별점은 기존의 위성 통신의 단점을 극복하고자 하는 고민이 반영되었다는 점에 있습니다.

기존의 통신 위성들은 일반적으로 '정지궤도'에 위치했습니다.

'정지궤도'란 지구의 자전 속도와 동일한 공전 속도로 우주 물체가 위치할 수 있는 궤도를 말하는데요,

지표면을 기준으로 약 36000km 정도의 고도에 자리 잡고 있습니다.

지금까지의 위성통신은 정지궤도에 위치한 위성을 이용해 통신 데이터를 주고받아야 했기 때문에 데이터의 송/수신 속도가 일반적인 기지국을 기반으로 한 통신 속도보다 현저하게 느렸습니다.

바로 이 한계점을 극복하기 위해, 머스크는 통신 위성을 지구와 최대한 밀착시킨, 고도 약 340km~1,100km 정도 수준인 '저궤도'에 3단계로 나눠 위치시킬 계획을 세웠습니다.

이렇게 하면 지상과 위성 간의 통 신 정보를 주고 받을 물리적 거리가 대폭 줄어들어, 그만큼 통신 속도를 비약적으로 상승시킬 수 있습니다.

그러나 통신 위성이 '저궤도'에 위치한다고 모든 문제가 해결되진 않습니다.

왜냐하면, 통신 위성 1기당 담당할 수 있는 지역의 면적이, 지구와 위성의 거리가 가까워질수록, 가까워진 거리의 제곱 만큼으로 감소하기 때문입니다.

머스크는 이 문제를, 위성의 갯수로 해결하려고 하고 있으며, 때문에 2027년까지 현재까지 발사된 소형 위성 갯수의 5배가량의 위성을 추가로 저궤도에 안착시키고자 하는 것입니다.

[앵커]

일론 머스크의 구상대로 전개된다면 전 세계에는 어떤 변화가 있을까요?

[답변]

만약 스타링크 프로젝트가 일론 머스크가 계획한 대로 완결되어 전 지구상의 모든 곳에서 5G 통신이 가능한 인프라가 구축된다면 예상 가능한 몇 가지 시나리오가 있습니다.

그중 가장 큰 시나리오를 꼽자면, 진정한 의미에서의 IoT 기반의 자율주행 교통수단이 탄생할 것입니다.

자율주행 기술이 해결해야 하는 과제 중 하나가 바로 M2M, 즉 머신과 머신 사이의 정보 교환 인프라를 통한 빠른 교통정보 수집과 해당 정보에 대응하는 빠른 판단 능력입니다.

그러나 이론적으로 M2M이 완벽하게 구현되기 위해서는 모든 머신이 빠른 통신 환경에 연결될 수 있는 인프라가 구축되어야 합니다.

도시뿐만 아니라 교외, 항로, 해상 등 다양한 장소에서 해당 기술이 대응하려면 전 지구 영역에 걸친 빠른 위성통신 기반이 필수 불가결합니다.

원리적으로, 테슬라의 자율주행이 완성되기 위해서는 스페이스X의 스타링크 프로젝트가 반드시 선행되어야 합니다.

이외에도 위성통신은 기존의 통신 인프라에서는 닿지 않는 환경에서의 구조가 필요할 때와 같은 위급 상황에서도 유용하게 활용될 것입니다.

현재 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 상황에서, 통신이 불가능한 국가의 대체 통신수단의 역할도 생각해볼 수 있을 것입니다.

사막이나 정글의 오지 등의 통신이 닿지 않는 곳에서, 스타링크의 위성 통신은 조난 당한 사람들의 생명을 구할 수 있는 기술이 될 것입니다.

또, 통신 인프라의 혜택을 받지 못해 그동안 정보 접근 기회가 없던 사람들에게, 정보 불평등의 격차를 줄여줄 수 있는 대안적인 해법으로도 작동할 수 있을 것입니다.

[앵커]

우주인터넷 스타링크 기술에는 장점만 있는 건 아닐 것 같아요.

우려되는 점은 없을까요?

[답변]

물론 있습니다.

이 사진을 봐 주세요.

이 사진은 DELVE Survey의 일부로 촬영된 사진입니다.

구체적으로는, 세로 톨로로 미주 관측소(Cerro Tololo Inter-American Observatory)의 빅토르 M. 블랑코 망원경을 통해 약 6분간의 노출로 촬영한 사진이죠.

사진 속에는 약 19대의 스타링크 소형 위성이 자신들의 궤적을 그리며 지나가고 있는 모습이 담겨 있습니다.

DELVE Survey의 DELVE란 DECam Local Volume Exploration의 줄임말로써, 암흑 물질의 영향을 받는 것으로 추정하는 아주 희미한 은하들을 알아보기 위한 조사를 의미합니다.

이 조사를 수행하고 있던 블랑코 망원경에 찍힌 스타링크의 궤적 사진은, 스타링크가 지구 위에서 우주를 연구하는 관측천문학자들에게 어떤 존재인지를 여실히 보여주는 듯 합니다.

궤도에 겨우 1/6 수준 밖에 올라가지 않았음에도, 벌써부터 천문학을 연구하는 사람들에게는 문제로 돌아오는 것입니다.

저도 밤하늘을 사랑하는 한 사람으로서 종종 딥스카이 촬영을 나서곤 하는데, 생각보다 아주 쉽게 스타링크를 망원경으로 관측할 수 있습니다.

지구 위에서 우주를 연구하는 연구자들에게 있어, 스타링크는 적잖은 노이즈를 만들 것으로 예상하고 있습니다.

그뿐만 아닙니다.

워낙 많은 수의 소형 위성이 저궤도 상에 운행될 예정이므로, 다른 저궤도 위성들과의 충돌의 위험성도 고려해볼 수 있습니다.

태양풍에 의한 고장이나 수명을 다한 위성이 되는 경우, 우주 쓰레기로 전락하는 것은 불가피한 문제일 것입니다.

쉽게 해결될 수 있는 문제점은 아닌 듯 보여지나, 머스크가 이에 관한 문제를 간과하지 않고 적절한 보완책을 제시해줬으면 하는 바람입니다.

[앵커]

미래 인터넷 기술로 꼽히고 있는 위성인터넷에 대해 장점과 우려되는 점까지 잘 짚어주셨습니다.

과학쿠키님 수고하셨습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [과·기·부] 전장에서 빛난 ‘스타링크’

-

- 입력 2022-03-17 19:27:08

- 수정2022-03-17 20:22:52

[앵커]

과학기사를 부탁해, '과기부' 시간입니다.

이 시간에는 과학커뮤니케이터와 과학전문 기자, 그리고 출연연 연구원분들이 함께할 예정인데요.

과학 전문가들에게 저희 뉴스 스튜디오를 빌려드려서 뉴스 속 과학기사, 쉽고 재밌게 풀어보겠습니다.

첫 순서는 과학커뮤니케이터이자, 유튜브 채널 '과학쿠키'를 운영하고 있는 이효종 씨와 함께합니다.

오늘 '과기부' 첫 시간인데요,

어떤 과학기사를 가지고 오셨나요?

[답변]

최근 러시아의 우크라이나 침공에 관한 기사를 자주 볼 수 있습니다.

우크라이나 국민들 뿐만 아니라, 젤린스키 대통령도 소셜 네트워크 서비스를 활용해 타국에 전쟁의 참상, 그리고 잔혹함에 관한 소식을 전달하고 있습니다.

각 국의 정치적 이해관계를 막론하고, 해당 소식을 접하는 전 세계의 네티즌들은 더 이상의 비극을 끝내기 위해서라도 양국 간 전쟁의 종식을 염원하는 모습을 확인할 수 있습니다.

[앵커]

보통 전쟁 중에는 통신망이 끊기기 때문에 인터넷 사용이 어렵지 않습니까?

우크라이나에서는 인터넷을 어떻게 사용할 수 있는 건가요?

[답변]

현재는 테슬라의 CEO로 잘 알려져 있으면서 우주 기업, 스페이스X의 오너인 일론머스크의 '스타링크 프로젝트'를 통해 인터넷 활용이 가능한 것으로 알려져 있습니다.

스타링크 프로젝트란 스페이스X의 독자적인 발사체를 활용해 지구 궤도 상에 올라가 있는 소형 위성을 활용한 위성 통신을 말하는데요,

현재는 약 '2천 개'정도의 위성체가 지구의 궤도 상을 돌고 있습니다.

이에 그치지 않고 머스크는 2027년까지 통신 소형위성을 약 12,000개 수준으로 궤도 상에 위치시킬 것을 목표로 하고 있는데요,

이를 활용해 지구 어디에서나 인터넷을 활용할 수 있는 인프라를 목표로 하고 있습니다.

[앵커]

그렇다면 구체적으로 우주인터넷 스타링크의 작동 원리는 기존 방식과 무엇이, 어떻게 다른가요?

[답변]

스타 링크는 기존의 위성 통신방법과 같은 방법으로 통신을 할 수 있도록 제작되었습니다.

차별점은 기존의 위성 통신의 단점을 극복하고자 하는 고민이 반영되었다는 점에 있습니다.

기존의 통신 위성들은 일반적으로 '정지궤도'에 위치했습니다.

'정지궤도'란 지구의 자전 속도와 동일한 공전 속도로 우주 물체가 위치할 수 있는 궤도를 말하는데요,

지표면을 기준으로 약 36000km 정도의 고도에 자리 잡고 있습니다.

지금까지의 위성통신은 정지궤도에 위치한 위성을 이용해 통신 데이터를 주고받아야 했기 때문에 데이터의 송/수신 속도가 일반적인 기지국을 기반으로 한 통신 속도보다 현저하게 느렸습니다.

바로 이 한계점을 극복하기 위해, 머스크는 통신 위성을 지구와 최대한 밀착시킨, 고도 약 340km~1,100km 정도 수준인 '저궤도'에 3단계로 나눠 위치시킬 계획을 세웠습니다.

이렇게 하면 지상과 위성 간의 통 신 정보를 주고 받을 물리적 거리가 대폭 줄어들어, 그만큼 통신 속도를 비약적으로 상승시킬 수 있습니다.

그러나 통신 위성이 '저궤도'에 위치한다고 모든 문제가 해결되진 않습니다.

왜냐하면, 통신 위성 1기당 담당할 수 있는 지역의 면적이, 지구와 위성의 거리가 가까워질수록, 가까워진 거리의 제곱 만큼으로 감소하기 때문입니다.

머스크는 이 문제를, 위성의 갯수로 해결하려고 하고 있으며, 때문에 2027년까지 현재까지 발사된 소형 위성 갯수의 5배가량의 위성을 추가로 저궤도에 안착시키고자 하는 것입니다.

[앵커]

일론 머스크의 구상대로 전개된다면 전 세계에는 어떤 변화가 있을까요?

[답변]

만약 스타링크 프로젝트가 일론 머스크가 계획한 대로 완결되어 전 지구상의 모든 곳에서 5G 통신이 가능한 인프라가 구축된다면 예상 가능한 몇 가지 시나리오가 있습니다.

그중 가장 큰 시나리오를 꼽자면, 진정한 의미에서의 IoT 기반의 자율주행 교통수단이 탄생할 것입니다.

자율주행 기술이 해결해야 하는 과제 중 하나가 바로 M2M, 즉 머신과 머신 사이의 정보 교환 인프라를 통한 빠른 교통정보 수집과 해당 정보에 대응하는 빠른 판단 능력입니다.

그러나 이론적으로 M2M이 완벽하게 구현되기 위해서는 모든 머신이 빠른 통신 환경에 연결될 수 있는 인프라가 구축되어야 합니다.

도시뿐만 아니라 교외, 항로, 해상 등 다양한 장소에서 해당 기술이 대응하려면 전 지구 영역에 걸친 빠른 위성통신 기반이 필수 불가결합니다.

원리적으로, 테슬라의 자율주행이 완성되기 위해서는 스페이스X의 스타링크 프로젝트가 반드시 선행되어야 합니다.

이외에도 위성통신은 기존의 통신 인프라에서는 닿지 않는 환경에서의 구조가 필요할 때와 같은 위급 상황에서도 유용하게 활용될 것입니다.

현재 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 상황에서, 통신이 불가능한 국가의 대체 통신수단의 역할도 생각해볼 수 있을 것입니다.

사막이나 정글의 오지 등의 통신이 닿지 않는 곳에서, 스타링크의 위성 통신은 조난 당한 사람들의 생명을 구할 수 있는 기술이 될 것입니다.

또, 통신 인프라의 혜택을 받지 못해 그동안 정보 접근 기회가 없던 사람들에게, 정보 불평등의 격차를 줄여줄 수 있는 대안적인 해법으로도 작동할 수 있을 것입니다.

[앵커]

우주인터넷 스타링크 기술에는 장점만 있는 건 아닐 것 같아요.

우려되는 점은 없을까요?

[답변]

물론 있습니다.

이 사진을 봐 주세요.

이 사진은 DELVE Survey의 일부로 촬영된 사진입니다.

구체적으로는, 세로 톨로로 미주 관측소(Cerro Tololo Inter-American Observatory)의 빅토르 M. 블랑코 망원경을 통해 약 6분간의 노출로 촬영한 사진이죠.

사진 속에는 약 19대의 스타링크 소형 위성이 자신들의 궤적을 그리며 지나가고 있는 모습이 담겨 있습니다.

DELVE Survey의 DELVE란 DECam Local Volume Exploration의 줄임말로써, 암흑 물질의 영향을 받는 것으로 추정하는 아주 희미한 은하들을 알아보기 위한 조사를 의미합니다.

이 조사를 수행하고 있던 블랑코 망원경에 찍힌 스타링크의 궤적 사진은, 스타링크가 지구 위에서 우주를 연구하는 관측천문학자들에게 어떤 존재인지를 여실히 보여주는 듯 합니다.

궤도에 겨우 1/6 수준 밖에 올라가지 않았음에도, 벌써부터 천문학을 연구하는 사람들에게는 문제로 돌아오는 것입니다.

저도 밤하늘을 사랑하는 한 사람으로서 종종 딥스카이 촬영을 나서곤 하는데, 생각보다 아주 쉽게 스타링크를 망원경으로 관측할 수 있습니다.

지구 위에서 우주를 연구하는 연구자들에게 있어, 스타링크는 적잖은 노이즈를 만들 것으로 예상하고 있습니다.

그뿐만 아닙니다.

워낙 많은 수의 소형 위성이 저궤도 상에 운행될 예정이므로, 다른 저궤도 위성들과의 충돌의 위험성도 고려해볼 수 있습니다.

태양풍에 의한 고장이나 수명을 다한 위성이 되는 경우, 우주 쓰레기로 전락하는 것은 불가피한 문제일 것입니다.

쉽게 해결될 수 있는 문제점은 아닌 듯 보여지나, 머스크가 이에 관한 문제를 간과하지 않고 적절한 보완책을 제시해줬으면 하는 바람입니다.

[앵커]

미래 인터넷 기술로 꼽히고 있는 위성인터넷에 대해 장점과 우려되는 점까지 잘 짚어주셨습니다.

과학쿠키님 수고하셨습니다.

과학기사를 부탁해, '과기부' 시간입니다.

이 시간에는 과학커뮤니케이터와 과학전문 기자, 그리고 출연연 연구원분들이 함께할 예정인데요.

과학 전문가들에게 저희 뉴스 스튜디오를 빌려드려서 뉴스 속 과학기사, 쉽고 재밌게 풀어보겠습니다.

첫 순서는 과학커뮤니케이터이자, 유튜브 채널 '과학쿠키'를 운영하고 있는 이효종 씨와 함께합니다.

오늘 '과기부' 첫 시간인데요,

어떤 과학기사를 가지고 오셨나요?

[답변]

최근 러시아의 우크라이나 침공에 관한 기사를 자주 볼 수 있습니다.

우크라이나 국민들 뿐만 아니라, 젤린스키 대통령도 소셜 네트워크 서비스를 활용해 타국에 전쟁의 참상, 그리고 잔혹함에 관한 소식을 전달하고 있습니다.

각 국의 정치적 이해관계를 막론하고, 해당 소식을 접하는 전 세계의 네티즌들은 더 이상의 비극을 끝내기 위해서라도 양국 간 전쟁의 종식을 염원하는 모습을 확인할 수 있습니다.

[앵커]

보통 전쟁 중에는 통신망이 끊기기 때문에 인터넷 사용이 어렵지 않습니까?

우크라이나에서는 인터넷을 어떻게 사용할 수 있는 건가요?

[답변]

현재는 테슬라의 CEO로 잘 알려져 있으면서 우주 기업, 스페이스X의 오너인 일론머스크의 '스타링크 프로젝트'를 통해 인터넷 활용이 가능한 것으로 알려져 있습니다.

스타링크 프로젝트란 스페이스X의 독자적인 발사체를 활용해 지구 궤도 상에 올라가 있는 소형 위성을 활용한 위성 통신을 말하는데요,

현재는 약 '2천 개'정도의 위성체가 지구의 궤도 상을 돌고 있습니다.

이에 그치지 않고 머스크는 2027년까지 통신 소형위성을 약 12,000개 수준으로 궤도 상에 위치시킬 것을 목표로 하고 있는데요,

이를 활용해 지구 어디에서나 인터넷을 활용할 수 있는 인프라를 목표로 하고 있습니다.

[앵커]

그렇다면 구체적으로 우주인터넷 스타링크의 작동 원리는 기존 방식과 무엇이, 어떻게 다른가요?

[답변]

스타 링크는 기존의 위성 통신방법과 같은 방법으로 통신을 할 수 있도록 제작되었습니다.

차별점은 기존의 위성 통신의 단점을 극복하고자 하는 고민이 반영되었다는 점에 있습니다.

기존의 통신 위성들은 일반적으로 '정지궤도'에 위치했습니다.

'정지궤도'란 지구의 자전 속도와 동일한 공전 속도로 우주 물체가 위치할 수 있는 궤도를 말하는데요,

지표면을 기준으로 약 36000km 정도의 고도에 자리 잡고 있습니다.

지금까지의 위성통신은 정지궤도에 위치한 위성을 이용해 통신 데이터를 주고받아야 했기 때문에 데이터의 송/수신 속도가 일반적인 기지국을 기반으로 한 통신 속도보다 현저하게 느렸습니다.

바로 이 한계점을 극복하기 위해, 머스크는 통신 위성을 지구와 최대한 밀착시킨, 고도 약 340km~1,100km 정도 수준인 '저궤도'에 3단계로 나눠 위치시킬 계획을 세웠습니다.

이렇게 하면 지상과 위성 간의 통 신 정보를 주고 받을 물리적 거리가 대폭 줄어들어, 그만큼 통신 속도를 비약적으로 상승시킬 수 있습니다.

그러나 통신 위성이 '저궤도'에 위치한다고 모든 문제가 해결되진 않습니다.

왜냐하면, 통신 위성 1기당 담당할 수 있는 지역의 면적이, 지구와 위성의 거리가 가까워질수록, 가까워진 거리의 제곱 만큼으로 감소하기 때문입니다.

머스크는 이 문제를, 위성의 갯수로 해결하려고 하고 있으며, 때문에 2027년까지 현재까지 발사된 소형 위성 갯수의 5배가량의 위성을 추가로 저궤도에 안착시키고자 하는 것입니다.

[앵커]

일론 머스크의 구상대로 전개된다면 전 세계에는 어떤 변화가 있을까요?

[답변]

만약 스타링크 프로젝트가 일론 머스크가 계획한 대로 완결되어 전 지구상의 모든 곳에서 5G 통신이 가능한 인프라가 구축된다면 예상 가능한 몇 가지 시나리오가 있습니다.

그중 가장 큰 시나리오를 꼽자면, 진정한 의미에서의 IoT 기반의 자율주행 교통수단이 탄생할 것입니다.

자율주행 기술이 해결해야 하는 과제 중 하나가 바로 M2M, 즉 머신과 머신 사이의 정보 교환 인프라를 통한 빠른 교통정보 수집과 해당 정보에 대응하는 빠른 판단 능력입니다.

그러나 이론적으로 M2M이 완벽하게 구현되기 위해서는 모든 머신이 빠른 통신 환경에 연결될 수 있는 인프라가 구축되어야 합니다.

도시뿐만 아니라 교외, 항로, 해상 등 다양한 장소에서 해당 기술이 대응하려면 전 지구 영역에 걸친 빠른 위성통신 기반이 필수 불가결합니다.

원리적으로, 테슬라의 자율주행이 완성되기 위해서는 스페이스X의 스타링크 프로젝트가 반드시 선행되어야 합니다.

이외에도 위성통신은 기존의 통신 인프라에서는 닿지 않는 환경에서의 구조가 필요할 때와 같은 위급 상황에서도 유용하게 활용될 것입니다.

현재 우크라이나-러시아 전쟁과 같은 상황에서, 통신이 불가능한 국가의 대체 통신수단의 역할도 생각해볼 수 있을 것입니다.

사막이나 정글의 오지 등의 통신이 닿지 않는 곳에서, 스타링크의 위성 통신은 조난 당한 사람들의 생명을 구할 수 있는 기술이 될 것입니다.

또, 통신 인프라의 혜택을 받지 못해 그동안 정보 접근 기회가 없던 사람들에게, 정보 불평등의 격차를 줄여줄 수 있는 대안적인 해법으로도 작동할 수 있을 것입니다.

[앵커]

우주인터넷 스타링크 기술에는 장점만 있는 건 아닐 것 같아요.

우려되는 점은 없을까요?

[답변]

물론 있습니다.

이 사진을 봐 주세요.

이 사진은 DELVE Survey의 일부로 촬영된 사진입니다.

구체적으로는, 세로 톨로로 미주 관측소(Cerro Tololo Inter-American Observatory)의 빅토르 M. 블랑코 망원경을 통해 약 6분간의 노출로 촬영한 사진이죠.

사진 속에는 약 19대의 스타링크 소형 위성이 자신들의 궤적을 그리며 지나가고 있는 모습이 담겨 있습니다.

DELVE Survey의 DELVE란 DECam Local Volume Exploration의 줄임말로써, 암흑 물질의 영향을 받는 것으로 추정하는 아주 희미한 은하들을 알아보기 위한 조사를 의미합니다.

이 조사를 수행하고 있던 블랑코 망원경에 찍힌 스타링크의 궤적 사진은, 스타링크가 지구 위에서 우주를 연구하는 관측천문학자들에게 어떤 존재인지를 여실히 보여주는 듯 합니다.

궤도에 겨우 1/6 수준 밖에 올라가지 않았음에도, 벌써부터 천문학을 연구하는 사람들에게는 문제로 돌아오는 것입니다.

저도 밤하늘을 사랑하는 한 사람으로서 종종 딥스카이 촬영을 나서곤 하는데, 생각보다 아주 쉽게 스타링크를 망원경으로 관측할 수 있습니다.

지구 위에서 우주를 연구하는 연구자들에게 있어, 스타링크는 적잖은 노이즈를 만들 것으로 예상하고 있습니다.

그뿐만 아닙니다.

워낙 많은 수의 소형 위성이 저궤도 상에 운행될 예정이므로, 다른 저궤도 위성들과의 충돌의 위험성도 고려해볼 수 있습니다.

태양풍에 의한 고장이나 수명을 다한 위성이 되는 경우, 우주 쓰레기로 전락하는 것은 불가피한 문제일 것입니다.

쉽게 해결될 수 있는 문제점은 아닌 듯 보여지나, 머스크가 이에 관한 문제를 간과하지 않고 적절한 보완책을 제시해줬으면 하는 바람입니다.

[앵커]

미래 인터넷 기술로 꼽히고 있는 위성인터넷에 대해 장점과 우려되는 점까지 잘 짚어주셨습니다.

과학쿠키님 수고하셨습니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.