코로나 이후 한동안 잊고 지냈던 것이 있습니다. 미세먼지입니다. 농도 자체도 줄었지만, 늘상 마스크를 쓰다 보니 둔감해진 측면도 있습니다.

그런데 이제 사회적 거리두기가 끝나고, 실외 마스크 의무화를 해제하는 방안이 논의되고 있습니다. 다시 맨입으로 마주하게 된 바깥 공기, 기대감이 크지만, 걱정도 있습니다. 이제 미세먼지 걱정 없이 맘껏 들이마셔도 되는 걸까요?

■ 코로나19 기간 초미세먼지 농도는 줄었지만…

전국 연평균 초미세먼지 농도 변화(자료 : 한국환경공단)

전국 연평균 초미세먼지 농도 변화(자료 : 한국환경공단)초미세먼지 농도는 코로나19 이전부터 줄어왔습니다.

전국에서 초미세먼지 관측을 시작한 건 2015년부터입니다. 위 그림에서 볼 수 있듯 전국 평균 농도는 2015년 26㎍/㎥에서 꾸준히 줄어서 지난해에는 18㎍/㎥까지 떨어졌습니다. 관측 이후 최저치입니다. 특히 코로나19가 시작된 2020년부터는 감소 폭이 더 커졌습니다. 그 해 19㎍/㎥로 처음 20㎍/㎥ 아래로 떨어졌고, 지난해 다시 최저치를 경신한 겁니다.

이렇게 농도가 낮아졌으니 이제 안심할 수 있을까요?

아닙니다. 위 그림을 다시 보면, 우리나라 농도 선의 한참 아래에 붉은 선이 있죠? 세계보건기구(WHO) 권고치입니다.

지난해 최저치를 기록했지만, 권고치와 비교하면 3배 넘게 높습니다. 바꿔 말하면 우리는 1년 동안 WHO 권장량의 3배가 넘는 초미세먼지를 들이마셨다는 얘기입니다.

■ 목숨 노리는 초미세먼지…호흡기 아닌 '뇌·심장' 위험

알게 모르게 숨 쉴 때마다 우리 몸으로 들어오는 초미세먼지. 건강에는 어떤 영향을 미칠까요?

최근 질병관리청이 관련 내용을 조사한 보고서를 내놨습니다. '제1차 기후보건영향평가 보고서'입니다.

연구진은 2015년부터 2019년까지 해마다 연평균 초미세먼지 농도 변화에 따른 초과 사망자를 추산했습니다. '초과 사망자'는 어떤 요인에 노출돼서 발생한 사망자를 의미합니다. 쉽게 말해서 초미세먼지가 없었다면 죽지 않았을 사람들을 말하는 겁니다.

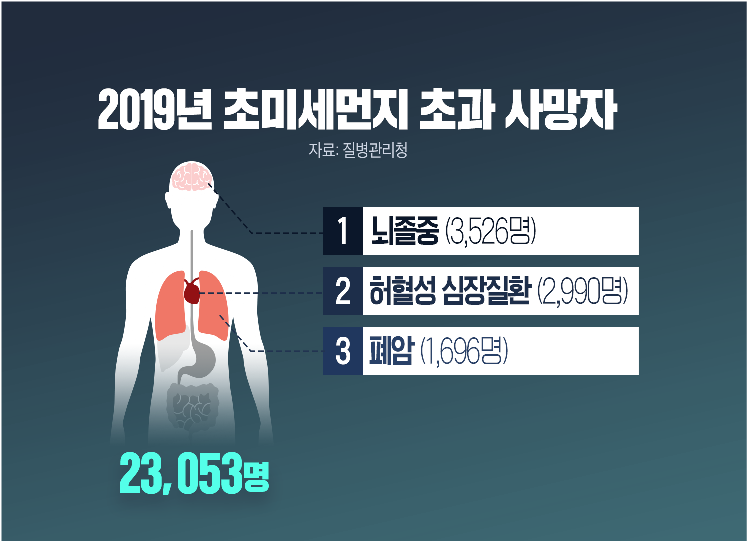

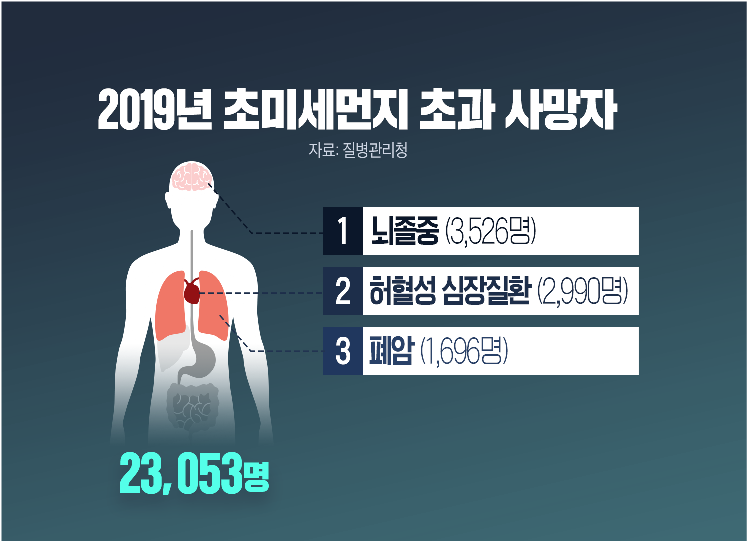

연간 초과 사망자는 2016년 24,900명으로 최고를 기록한 뒤 이후 농도 감소와 함께 점차 줄었지만 2019년에도 23,053명에 달하는 것으로 조사됐습니다.

오늘(19일 0시 기준)까지 국내 코로나19 누적 사망자는 21,354명입니다. 집계 방식이 다르긴 하지만, 이보다 많은 사람이 해마다 초미세먼지의 직간접적인 영향을 받아 목숨을 잃고 있는 겁니다.

주목해야 할 연구 결과가 또 있습니다. 초미세먼지가 어떤 질환으로 이어지느냐입니다.

미세먼지 하면 '호흡기 질환'이 가장 먼저 떠오르지만, 위 그림 오른쪽에서 볼 수 있듯이 실제로는 그렇지 않았습니다. 뇌와 심장이 초미세먼지에 더 위험했습니다. 전문의들은 "초미세먼지가 몸속 깊숙이 침투해서 염증 반응을 일으키기 때문이다."라고 설명했습니다.

■ 고농도만 피하면 된다?…"미세먼지는 '소소익선(少少益善)'"

그렇다면 미세먼지는 언제가 가장 위험할까 요?

대부분이 시야를 뿌옇게 흐릴 정도의 고농도인 날만 떠올리셨을 겁니다. 평소 맑은 날 마시는 적은 양의 미세먼지는 크게 영향을 주지 않을 거로 생각하기 쉽습니다.

그런데 이번 연구 결과는 달랐습니다. 연구진은 하루하루 농도 변화에 따른 '단기 영향', 그리고 1년 단위의 농도 변화에 따른 '장기 영향'으로 조사했는데, 결과가 충격적입니다.

2019년 기준 '장기 영향'에 따른 사망자는 앞서 봤듯이 1년에 23,053명이었습니다. 그런데 '단기 효과'에 따른 초과 사망자는 1년에 2,275명입니다. '장기 영향'이 '단기 영향'보다 10배 넘게 많았습니다. 다시 말해서 고농도인 날 단기간 노출되는 것보다 오랜 기간 미세먼지에 노출될 경우가 더 위험하다는 겁니다.

이는 미세먼지에는 이른바 역치(외부환경의 자극에 어떤 반응을 일으키는 데 필요한 최소한의 세기)가 없다는 특징과 관련 있습니다.

연구를 진행한 배상혁 가톨릭대 의과대학 예방의학교실 교수는 "과거에는 미세먼지가 기준 이하면 영향이 없을 거라고 생각을 했는데 연구를 계속 하다 보니까 기준 이하 농도에서도 계속해서 건강 영향이 나타났다"며 ,"미세먼지에는 '역치'가 없다는 게 중론이다."라고 설명했습니다.

미세먼지는 '소소익선(少少益善)', 적으면 적을수록 좋다는 뜻입니다. 실제로 배 교수는 "연평균 농도를 5㎍/㎥ 줄이면 초과 사망자를 해마다 5천 명씩 줄일 수 있다"고 조언했습니다.

■ 미세먼지 농도를 낮춰라!

그동안 많은 사람이 '미세먼지는 고농도만 피하면 된다.'라고 생각해 왔습니다. 우리나라 미세먼지 정책도 '고농도 시기'를 줄이는 데 맞춰져 있습니다. '비상저감조치'나 '계절 관리제'가 대표적입니다.

그런데 중국 요인과 기상 영향이 큰 고농도 시기의 특성상 이러한 정책들이 큰 효과를 발휘하기 어렵습니다. '미세먼지는 고농도 시기만 문제인데, 고농도 시기에는 중국 영향이 크니, 우리가 할 수 있는 것은 없다'는 '좌절의 논리'만 키울 뿐이었죠.

이번 연구 결과가 던지는 메시지는 그래서 의미가 큽니다.

'미세먼지는 평균 농도가 훨씬 중요하고, 평소에 우리가 줄일 수 있는 것을 줄이면 분명한 혜택으로 돌아온다'는 '희망의 메시지'이기 때문입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘마스크 벗을 날’ 오는데…미세먼지는 괜찮을까?

-

- 입력 2022-04-19 15:19:47

코로나 이후 한동안 잊고 지냈던 것이 있습니다. 미세먼지입니다. 농도 자체도 줄었지만, 늘상 마스크를 쓰다 보니 둔감해진 측면도 있습니다.

그런데 이제 사회적 거리두기가 끝나고, 실외 마스크 의무화를 해제하는 방안이 논의되고 있습니다. 다시 맨입으로 마주하게 된 바깥 공기, 기대감이 크지만, 걱정도 있습니다. 이제 미세먼지 걱정 없이 맘껏 들이마셔도 되는 걸까요?

■ 코로나19 기간 초미세먼지 농도는 줄었지만…

초미세먼지 농도는 코로나19 이전부터 줄어왔습니다.

전국에서 초미세먼지 관측을 시작한 건 2015년부터입니다. 위 그림에서 볼 수 있듯 전국 평균 농도는 2015년 26㎍/㎥에서 꾸준히 줄어서 지난해에는 18㎍/㎥까지 떨어졌습니다. 관측 이후 최저치입니다. 특히 코로나19가 시작된 2020년부터는 감소 폭이 더 커졌습니다. 그 해 19㎍/㎥로 처음 20㎍/㎥ 아래로 떨어졌고, 지난해 다시 최저치를 경신한 겁니다.

이렇게 농도가 낮아졌으니 이제 안심할 수 있을까요?

아닙니다. 위 그림을 다시 보면, 우리나라 농도 선의 한참 아래에 붉은 선이 있죠? 세계보건기구(WHO) 권고치입니다.

지난해 최저치를 기록했지만, 권고치와 비교하면 3배 넘게 높습니다. 바꿔 말하면 우리는 1년 동안 WHO 권장량의 3배가 넘는 초미세먼지를 들이마셨다는 얘기입니다.

■ 목숨 노리는 초미세먼지…호흡기 아닌 '뇌·심장' 위험

알게 모르게 숨 쉴 때마다 우리 몸으로 들어오는 초미세먼지. 건강에는 어떤 영향을 미칠까요?

최근 질병관리청이 관련 내용을 조사한 보고서를 내놨습니다. '제1차 기후보건영향평가 보고서'입니다.

연구진은 2015년부터 2019년까지 해마다 연평균 초미세먼지 농도 변화에 따른 초과 사망자를 추산했습니다. '초과 사망자'는 어떤 요인에 노출돼서 발생한 사망자를 의미합니다. 쉽게 말해서 초미세먼지가 없었다면 죽지 않았을 사람들을 말하는 겁니다.

연간 초과 사망자는 2016년 24,900명으로 최고를 기록한 뒤 이후 농도 감소와 함께 점차 줄었지만 2019년에도 23,053명에 달하는 것으로 조사됐습니다.

오늘(19일 0시 기준)까지 국내 코로나19 누적 사망자는 21,354명입니다. 집계 방식이 다르긴 하지만, 이보다 많은 사람이 해마다 초미세먼지의 직간접적인 영향을 받아 목숨을 잃고 있는 겁니다.

주목해야 할 연구 결과가 또 있습니다. 초미세먼지가 어떤 질환으로 이어지느냐입니다.

미세먼지 하면 '호흡기 질환'이 가장 먼저 떠오르지만, 위 그림 오른쪽에서 볼 수 있듯이 실제로는 그렇지 않았습니다. 뇌와 심장이 초미세먼지에 더 위험했습니다. 전문의들은 "초미세먼지가 몸속 깊숙이 침투해서 염증 반응을 일으키기 때문이다."라고 설명했습니다.

■ 고농도만 피하면 된다?…"미세먼지는 '소소익선(少少益善)'"

그렇다면 미세먼지는 언제가 가장 위험할까 요?

대부분이 시야를 뿌옇게 흐릴 정도의 고농도인 날만 떠올리셨을 겁니다. 평소 맑은 날 마시는 적은 양의 미세먼지는 크게 영향을 주지 않을 거로 생각하기 쉽습니다.

그런데 이번 연구 결과는 달랐습니다. 연구진은 하루하루 농도 변화에 따른 '단기 영향', 그리고 1년 단위의 농도 변화에 따른 '장기 영향'으로 조사했는데, 결과가 충격적입니다.

2019년 기준 '장기 영향'에 따른 사망자는 앞서 봤듯이 1년에 23,053명이었습니다. 그런데 '단기 효과'에 따른 초과 사망자는 1년에 2,275명입니다. '장기 영향'이 '단기 영향'보다 10배 넘게 많았습니다. 다시 말해서 고농도인 날 단기간 노출되는 것보다 오랜 기간 미세먼지에 노출될 경우가 더 위험하다는 겁니다.

이는 미세먼지에는 이른바 역치(외부환경의 자극에 어떤 반응을 일으키는 데 필요한 최소한의 세기)가 없다는 특징과 관련 있습니다.

연구를 진행한 배상혁 가톨릭대 의과대학 예방의학교실 교수는 "과거에는 미세먼지가 기준 이하면 영향이 없을 거라고 생각을 했는데 연구를 계속 하다 보니까 기준 이하 농도에서도 계속해서 건강 영향이 나타났다"며 ,"미세먼지에는 '역치'가 없다는 게 중론이다."라고 설명했습니다.

미세먼지는 '소소익선(少少益善)', 적으면 적을수록 좋다는 뜻입니다. 실제로 배 교수는 "연평균 농도를 5㎍/㎥ 줄이면 초과 사망자를 해마다 5천 명씩 줄일 수 있다"고 조언했습니다.

■ 미세먼지 농도를 낮춰라!

그동안 많은 사람이 '미세먼지는 고농도만 피하면 된다.'라고 생각해 왔습니다. 우리나라 미세먼지 정책도 '고농도 시기'를 줄이는 데 맞춰져 있습니다. '비상저감조치'나 '계절 관리제'가 대표적입니다.

그런데 중국 요인과 기상 영향이 큰 고농도 시기의 특성상 이러한 정책들이 큰 효과를 발휘하기 어렵습니다. '미세먼지는 고농도 시기만 문제인데, 고농도 시기에는 중국 영향이 크니, 우리가 할 수 있는 것은 없다'는 '좌절의 논리'만 키울 뿐이었죠.

이번 연구 결과가 던지는 메시지는 그래서 의미가 큽니다.

'미세먼지는 평균 농도가 훨씬 중요하고, 평소에 우리가 줄일 수 있는 것을 줄이면 분명한 혜택으로 돌아온다'는 '희망의 메시지'이기 때문입니다.

-

-

이정훈 기자 skyclear@kbs.co.kr

이정훈 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.