"이 오싹하고, 음산한 느낌 뭔가요?" 전시장에 들어서며 학예사에게 한 말이다. "관람객들도 좀 무섭다고 해요. 조명도 어둡고 전시물도..." 학예사에게서 돌아온 반응이다.

그럴 만도 한 게 전시 주제가 '삶과 죽음의 기억'이다. 1700년 전 무덤에서 나온 녹슨 철제갑옷 등 각종 부장품이 짙은 어둠 속에서 우두커니 관람객을 맞는다. 사연 있어 보이는 이 유물들, 뭔가 싶다. 진짜 사연은 뭘까?

■ 삼국시대 부장품은 왜 '새 토기'가 많나?

'사후세계'를 주제로 한 전시장은 여러 형태의 새 모양 토기로 가득했다. 모두 신라와 가야 무덤에서 출토된 부장품들이다. 삼국시대에는 새가 이승과 저승을 연결해주고 죽은 이의 영혼을 하늘로 인도해주는, '영혼의 전달자'로 신성시됐다고 한다.

새 모양 토기는 특히 낙동강 유역에서 많이 발견됐다. 호림박물관 오혜윤 학예사는 "철새 도래지인 낙동강 변에서 때가 되면 떠났다 다시 돌아오는 철새를 보고, 당대 사람들이 삶과 죽음의 의미를 담아 새 모양 토기를 만들었을 것으로 추정된다"고 설명했다.

〈새모양토기〉 삼국시대 3세기

〈새모양토기〉 삼국시대 3세기함께 전시된 현대 설치 작품은 수십 마리의 새가 날아가는 듯한 모습을 표현했다. 생명력을 잃고, 말라비틀어진 새들의 무더기 형상이 어둠 속에서, 더 괴기스럽고 음산하게 다가왔다. 관람객을 뒷걸음치게 만든 작품 중 하나이다. 그런데 작품에 담긴 사연을 듣고 나니 마음이 무거워진다.

〈새가 날아가서, 나무가 된 나무〉 임민욱, 2021년

〈새가 날아가서, 나무가 된 나무〉 임민욱, 2021년나무로 만든 '나무새'들은 한국 전쟁 당시 민간인 학살의 목격자이면서 생존자였던 고 채의진 씨가 만들어 소장하고 있던 것들이다. 임민욱 작가가 이를 유가족에게 기증받아 새로운 작품으로 탄생시켰다. 임 작가는 고 채의진 씨가 삼한 소도에서 유래한 '솟대의 수호신'처럼 나무새를 만들었을 걸로 추정했다. 작가는 그러나 나무새를 장대 끝에 세우지 않고 천장에 띄워, 새들이 다른 세계로 날아가는 흐름을 나타내고자 했다.

■ 닮은 꼴 두 개의 묘지

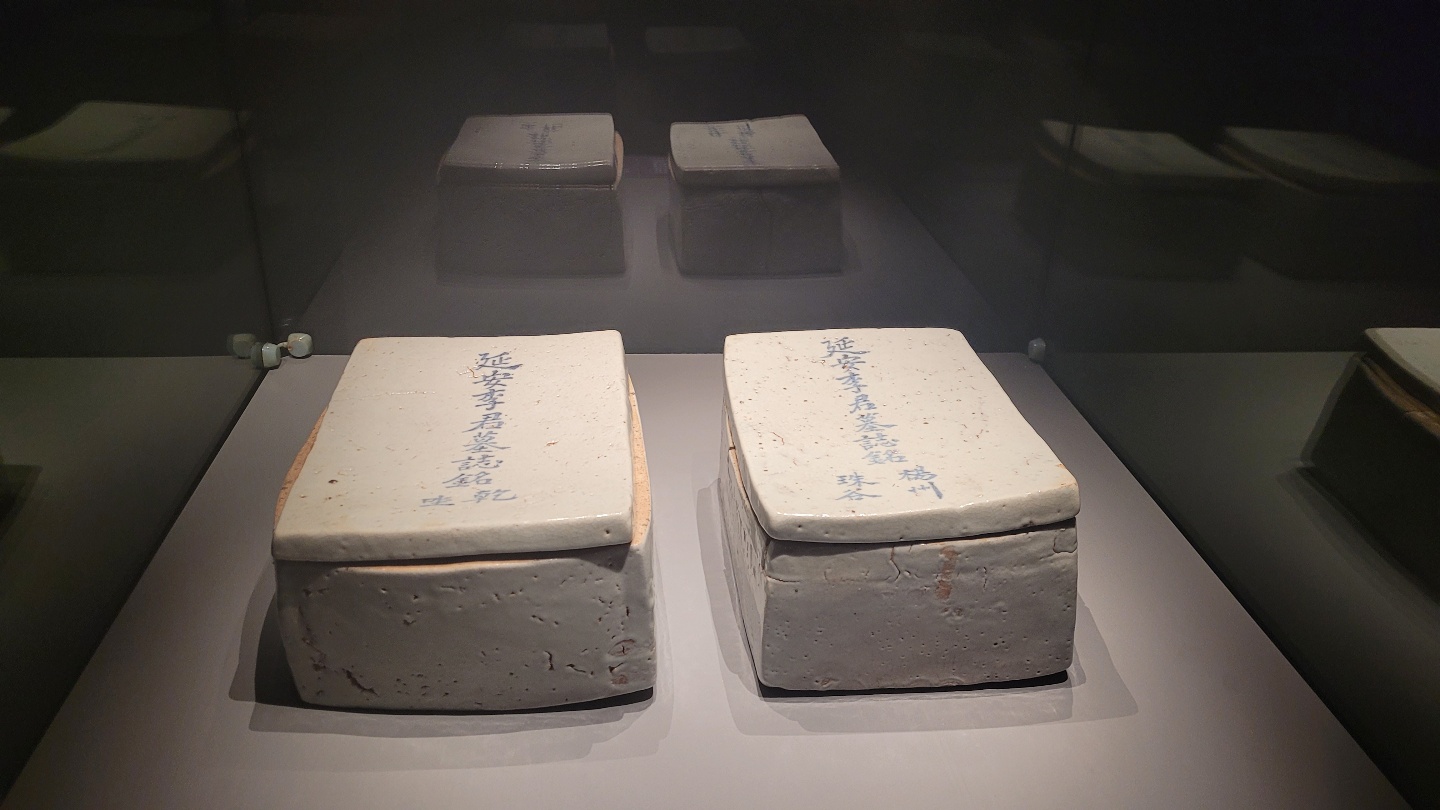

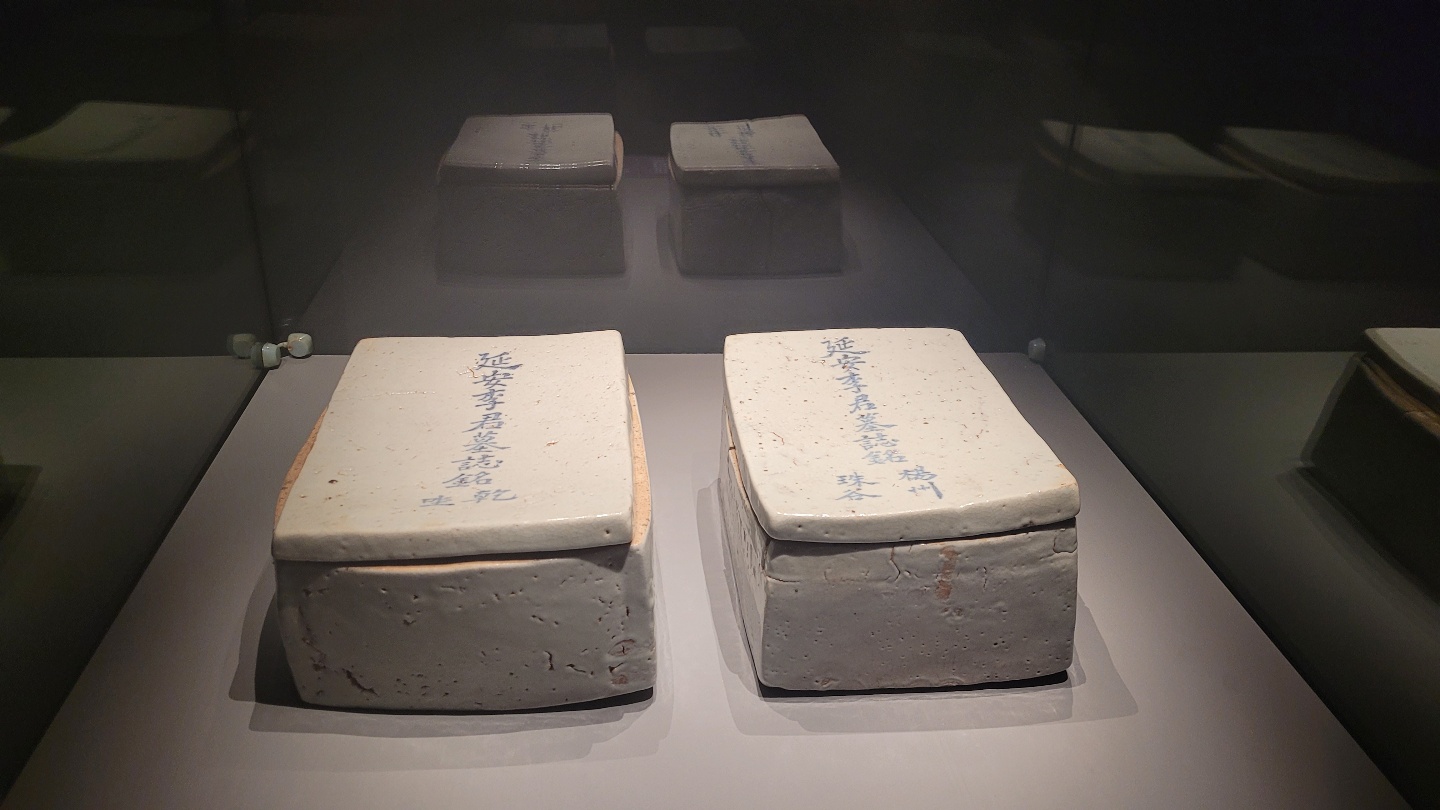

'태지석'과 '묘지'는 삶의 시작과 끝을 상징한다. 조선 시대 왕실에선 태어난 아기의 탯줄을 태항아리에 담고, 아기의 태어난 날짜를 기록한 '태지석'을 함께 묻었다. 한 사람에 대한 기억의 출발인 셈이다.

'묘지'는 무덤 안에 묻힌 사람이 누구인지 알려주기 위한 마지막 기억장치이다. 요즘은 주로 돌에 새기지만, 조선 시대엔 백자에 새기기도 했다. 그걸 백자로 만든 묘지합에 담아두곤 했다.

〈백자묘지합〉 조선17-18세기

〈백자묘지합〉 조선17-18세기그런데 전시물 중에 쌍둥이처럼 닮은 두 개의 묘지가 있었다. 부부 묘지였는데 사연이 이랬다. 14살 남자와 16살 여자가 결혼을 했는데 결혼한 그해, 신랑이 죽자 장인이 묘지를 써줬고, 얼마 못 가 신부가 또 죽자 시아버지가 묘지를 써줬다고 한다. 젊은 나이에 안타깝게 생을 마감한 자식들의 넋을 위로하기 위해 장인과 시아버지가 교대로 써 준 것이었다.

〈백자청화묘지합〉 20세기 초

〈백자청화묘지합〉 20세기 초■ 조선시대 야유회 단체사진 찍었다면?

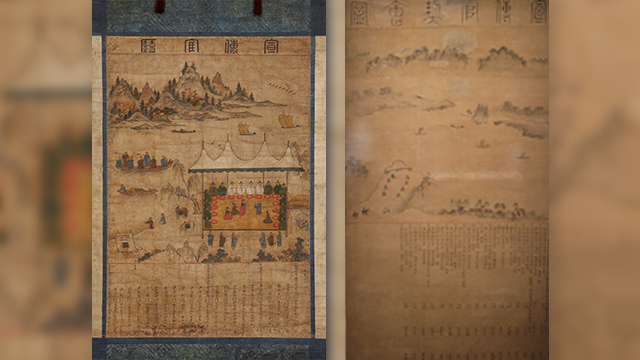

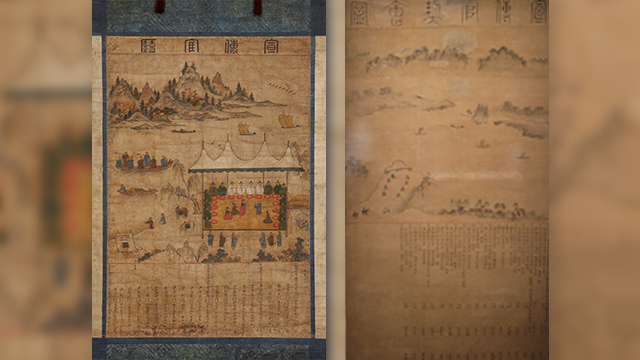

생의 기억은 그림으로 남겼다. 계회도(契會圖)는 그중 하나다. 조선시대 관청 소속 관원이나 문인들이 친목 회합을 기념하기 위해 제작한 그림이다. 주변 경관과 모임의 모습을 그려 넣고, 참가자의 명단을 적었으며, 여백에는 시를 적어 당시의 장면을 기록했다. 언제 어느 관청의 어느 부서 사람들이 참석했는지까지 구체적으로 기록했다고 한다. 지금으로 치면 회사 야유회에서 단체로 찍은 기념사진 같은 것이다.

〈선전관청계회도〉 1787년(왼쪽) , 〈선전관계회도〉 1630년경(오른쪽) 18세기 계회도는 화려하고 인물 중심인 반면, 17세기 계회도는 산수 중심이다.

〈선전관청계회도〉 1787년(왼쪽) , 〈선전관계회도〉 1630년경(오른쪽) 18세기 계회도는 화려하고 인물 중심인 반면, 17세기 계회도는 산수 중심이다.계회도도 시대별 유행이 있었다. 오혜윤 학예사는 "15~17세기까지는 인물보다는 산수 배경과 글이 중심이었지만, 18세기부터는 색감이 들어가고 등장 인물이 부각돼, 기록물의 의미가 더 커졌다"고 설명했다. 또 "19세기로 넘어가면서부터는 그림 속 표현이 정형화되고, 첩(책 형태)으로 만들어 휴대하기 편한 형태가 됐다"고 덧붙였다.

■ 나혜석, 백남준을 찾아라!

근대기에는 유리건판 사진이 등장한다. 사진으로 자신의 모습을 남기기 시작한다. 조덕현 작가는 국립중앙박물관에 소장돼있던 20세기 초 유리건판 사진자료를 새롭게 편집해 단체사진으로 만들었다.

작가는 근대에 살았던 다양한 지역의 익명의 인물들을 고르게 선정해 조합했다. 또 양반과 평민 구분 없이 함께 나란히 세웠고, 특히 사진 앞줄과 중간에는 당시 소외됐던 여성들을 배치했다.

사진 속엔 우리가 알 만한 사람 3명도 등장한다. 나혜석과 백남준, 작곡가 윤이상이다. 아래 사진에서 갓 쓴 사람이 백남준, 그 오른쪽이 윤이상, 오른쪽 윗줄이 나혜석이다.

〈사람〉 조덕현, 2022년

〈사람〉 조덕현, 2022년작가는 한 공간에서 과거와 현재, 미래가 다 연결될 수 있음을 보여주고 싶었다고 한다. 작품명 〈사람〉은 "여자도 사람이외다"라고 한 나혜석의 말에서 가져왔다고 한다.

호림박물관 개관 40주년 기념 특별전 〈기억〉. 서울 강남구 신사동 호림박물관 신사분관에서 6월 30일까지 열린다. 유료 관람. 매월 마지막 주 목요일은 무료다.

사진제공: 호림박물관

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 모르고 보면 무서울 수 있지만…삶과 죽음의 기억

-

- 입력 2022-05-12 08:02:12

"이 오싹하고, 음산한 느낌 뭔가요?" 전시장에 들어서며 학예사에게 한 말이다. "관람객들도 좀 무섭다고 해요. 조명도 어둡고 전시물도..." 학예사에게서 돌아온 반응이다.

그럴 만도 한 게 전시 주제가 '삶과 죽음의 기억'이다. 1700년 전 무덤에서 나온 녹슨 철제갑옷 등 각종 부장품이 짙은 어둠 속에서 우두커니 관람객을 맞는다. 사연 있어 보이는 이 유물들, 뭔가 싶다. 진짜 사연은 뭘까?

■ 삼국시대 부장품은 왜 '새 토기'가 많나?

'사후세계'를 주제로 한 전시장은 여러 형태의 새 모양 토기로 가득했다. 모두 신라와 가야 무덤에서 출토된 부장품들이다. 삼국시대에는 새가 이승과 저승을 연결해주고 죽은 이의 영혼을 하늘로 인도해주는, '영혼의 전달자'로 신성시됐다고 한다.

새 모양 토기는 특히 낙동강 유역에서 많이 발견됐다. 호림박물관 오혜윤 학예사는 "철새 도래지인 낙동강 변에서 때가 되면 떠났다 다시 돌아오는 철새를 보고, 당대 사람들이 삶과 죽음의 의미를 담아 새 모양 토기를 만들었을 것으로 추정된다"고 설명했다.

함께 전시된 현대 설치 작품은 수십 마리의 새가 날아가는 듯한 모습을 표현했다. 생명력을 잃고, 말라비틀어진 새들의 무더기 형상이 어둠 속에서, 더 괴기스럽고 음산하게 다가왔다. 관람객을 뒷걸음치게 만든 작품 중 하나이다. 그런데 작품에 담긴 사연을 듣고 나니 마음이 무거워진다.

나무로 만든 '나무새'들은 한국 전쟁 당시 민간인 학살의 목격자이면서 생존자였던 고 채의진 씨가 만들어 소장하고 있던 것들이다. 임민욱 작가가 이를 유가족에게 기증받아 새로운 작품으로 탄생시켰다. 임 작가는 고 채의진 씨가 삼한 소도에서 유래한 '솟대의 수호신'처럼 나무새를 만들었을 걸로 추정했다. 작가는 그러나 나무새를 장대 끝에 세우지 않고 천장에 띄워, 새들이 다른 세계로 날아가는 흐름을 나타내고자 했다.

■ 닮은 꼴 두 개의 묘지

'태지석'과 '묘지'는 삶의 시작과 끝을 상징한다. 조선 시대 왕실에선 태어난 아기의 탯줄을 태항아리에 담고, 아기의 태어난 날짜를 기록한 '태지석'을 함께 묻었다. 한 사람에 대한 기억의 출발인 셈이다.

'묘지'는 무덤 안에 묻힌 사람이 누구인지 알려주기 위한 마지막 기억장치이다. 요즘은 주로 돌에 새기지만, 조선 시대엔 백자에 새기기도 했다. 그걸 백자로 만든 묘지합에 담아두곤 했다.

그런데 전시물 중에 쌍둥이처럼 닮은 두 개의 묘지가 있었다. 부부 묘지였는데 사연이 이랬다. 14살 남자와 16살 여자가 결혼을 했는데 결혼한 그해, 신랑이 죽자 장인이 묘지를 써줬고, 얼마 못 가 신부가 또 죽자 시아버지가 묘지를 써줬다고 한다. 젊은 나이에 안타깝게 생을 마감한 자식들의 넋을 위로하기 위해 장인과 시아버지가 교대로 써 준 것이었다.

■ 조선시대 야유회 단체사진 찍었다면?

생의 기억은 그림으로 남겼다. 계회도(契會圖)는 그중 하나다. 조선시대 관청 소속 관원이나 문인들이 친목 회합을 기념하기 위해 제작한 그림이다. 주변 경관과 모임의 모습을 그려 넣고, 참가자의 명단을 적었으며, 여백에는 시를 적어 당시의 장면을 기록했다. 언제 어느 관청의 어느 부서 사람들이 참석했는지까지 구체적으로 기록했다고 한다. 지금으로 치면 회사 야유회에서 단체로 찍은 기념사진 같은 것이다.

계회도도 시대별 유행이 있었다. 오혜윤 학예사는 "15~17세기까지는 인물보다는 산수 배경과 글이 중심이었지만, 18세기부터는 색감이 들어가고 등장 인물이 부각돼, 기록물의 의미가 더 커졌다"고 설명했다. 또 "19세기로 넘어가면서부터는 그림 속 표현이 정형화되고, 첩(책 형태)으로 만들어 휴대하기 편한 형태가 됐다"고 덧붙였다.

■ 나혜석, 백남준을 찾아라!

근대기에는 유리건판 사진이 등장한다. 사진으로 자신의 모습을 남기기 시작한다. 조덕현 작가는 국립중앙박물관에 소장돼있던 20세기 초 유리건판 사진자료를 새롭게 편집해 단체사진으로 만들었다.

작가는 근대에 살았던 다양한 지역의 익명의 인물들을 고르게 선정해 조합했다. 또 양반과 평민 구분 없이 함께 나란히 세웠고, 특히 사진 앞줄과 중간에는 당시 소외됐던 여성들을 배치했다.

사진 속엔 우리가 알 만한 사람 3명도 등장한다. 나혜석과 백남준, 작곡가 윤이상이다. 아래 사진에서 갓 쓴 사람이 백남준, 그 오른쪽이 윤이상, 오른쪽 윗줄이 나혜석이다.

작가는 한 공간에서 과거와 현재, 미래가 다 연결될 수 있음을 보여주고 싶었다고 한다. 작품명 〈사람〉은 "여자도 사람이외다"라고 한 나혜석의 말에서 가져왔다고 한다.

호림박물관 개관 40주년 기념 특별전 〈기억〉. 서울 강남구 신사동 호림박물관 신사분관에서 6월 30일까지 열린다. 유료 관람. 매월 마지막 주 목요일은 무료다.

사진제공: 호림박물관

-

-

안다영 기자 browneyes@kbs.co.kr

안다영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.