부산 낙동강 하구의 한 모래섬에서 몸을 일으키는 작은 새 한 마리. 어미를 찾는 듯 울더니 스스로 걸음을 떼기 시작합니다. 아직 채 날지도 못하는 이 새끼 새는 바로 멸종위기종 '쇠제비갈매기'입니다. 다른 한쪽에서는 모래섬을 뛰어다니거나 하늘을 날아다니는 쇠제비갈매기의 모습도 포착됐는데요. 하지만 얼마 전까지 이 모습은 좀처럼 볼 수 없는 희귀한 장면이었습니다.

낙동강 하구를 다시 찾은 쇠제비갈매기 성체.

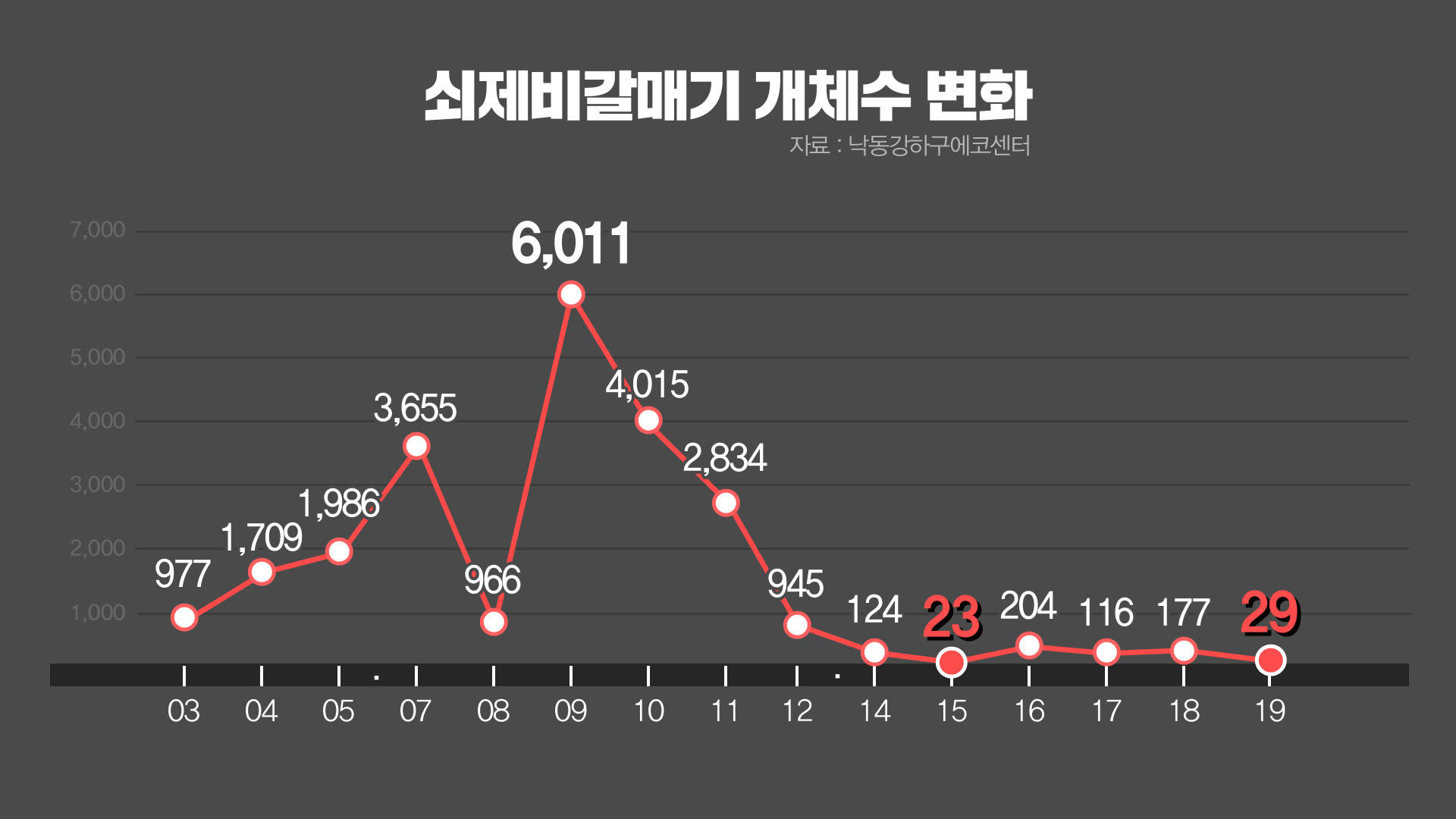

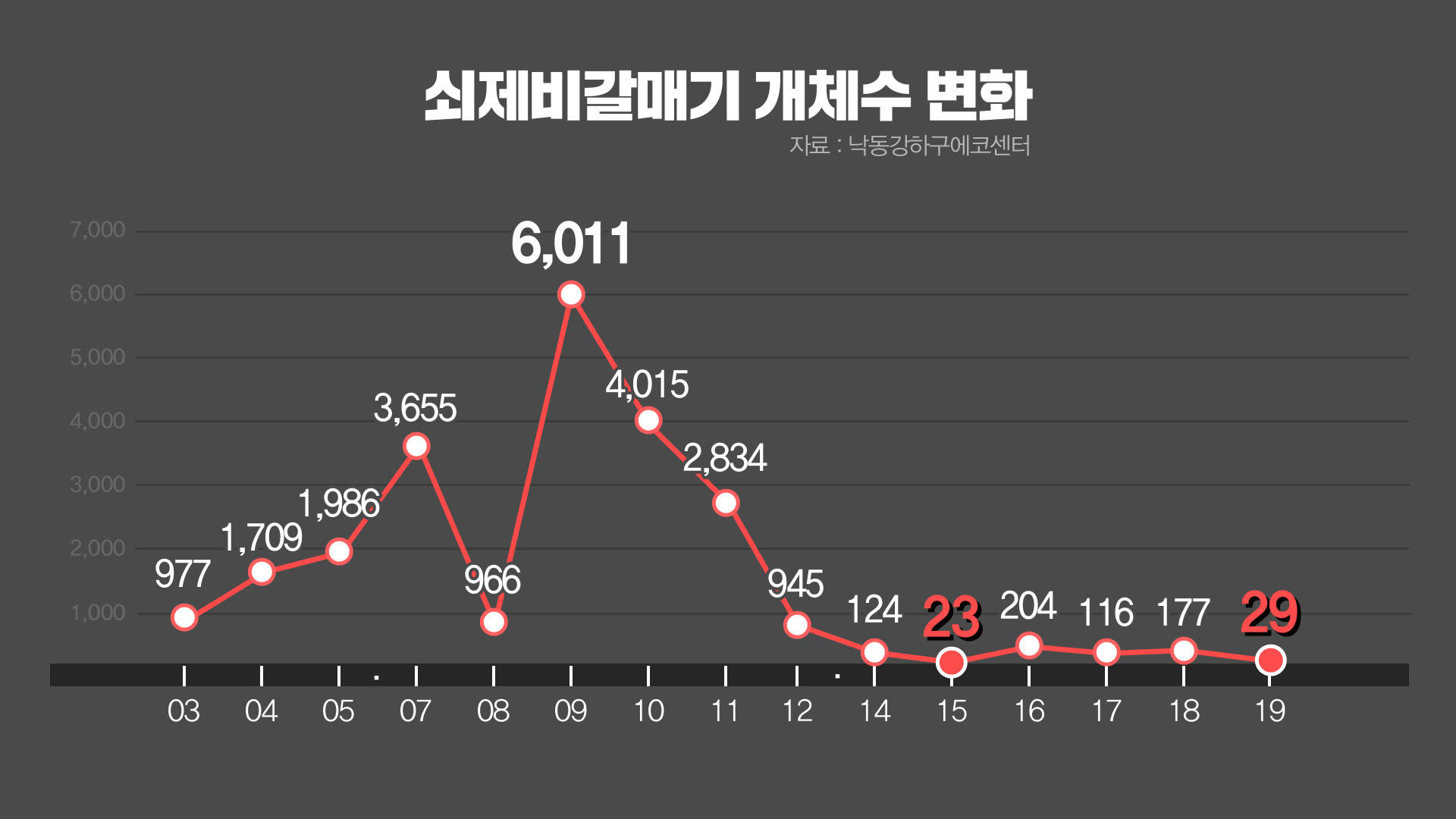

낙동강 하구를 다시 찾은 쇠제비갈매기 성체.해마다 4월에서 7월 사이 호주에서 만km를 날아오는 쇠제비갈매기는 대표적인 여름 철새로, 주로 한국과 일본, 동남아 등지의 모래밭에서 서식합니다. 몸 길이가 28cm 정도로 작고, 등에 회색 털이 난 모습인데요. 한국에서는 낙동강 하구에 70%가 서식했습니다. 쇠제비갈매기 최대 서식지였던 낙동강 하구는 최대 6천여 마리가 매년 찾아왔지만, 2010년대 들어 개체 수가 30마리 밑으로 급감했습니다.

대표적인 이유로는 기후변화와 환경 파괴가 꼽힙니다. 낙동강 하구로 밀려온 쓰레기가 이들의 서식처를 뒤덮었고, 모래섬이 파괴돼 서식지가 사라졌기 때문인데요. 결국, 2018년 들어 둥지 하나 찾기 어려워질 정도로 자취를 감춘 것입니다.

낙동강 하구 모래섬 곳곳에 밀려온 쓰레기들은 서식지 파괴의 주범이 되고 있다.

낙동강 하구 모래섬 곳곳에 밀려온 쓰레기들은 서식지 파괴의 주범이 되고 있다.■ 갈 곳 잃은 쇠제비갈매기…부산시, 복원사업 시작

결국, 갈 곳을 잃은 쇠제비갈매기는 안동 등 경상북도 일대 민물가에서 이례적으로 서식지를 찾아 나서기도 했는데요. 하지만 바닷가 모래섬에 사는 쇠제비갈매기의 생태 특성상 좀처럼 살아남기 쉽지 않았고, 자치단체가 인공섬을 만들어 번식에 성공하기도 했습니다.

다시 쇠제비갈매기를 불러오기 위해 2018년부터 부산시도 번식지 복원 사업에 들어갔습니다. 쇠제비갈매기 모형을 모래섬에 설치하고, 모래섬에 둥지를 트는 습성을 고려해 쓸려 내려간 모래언덕을 다시 쌓았습니다. 모형을 설치할 경우 집단 번식의 습성을 가진 쇠제비갈매기가 모래섬을 서식지로 인식할 것이라고 예상한 건데요. 모래언덕이 많을 경우 포식자로부터 둥지를 보호할 수 있을 것이라는 안정감을 주는 것으로 알려져 있습니다.

복원 사업 당시 설치된 쇠제비갈매기 모형. 집단 서식을 하는 쇠제비갈매기 특성을 활용했다.

복원 사업 당시 설치된 쇠제비갈매기 모형. 집단 서식을 하는 쇠제비갈매기 특성을 활용했다.이 밖에도 밀려온 쓰레기를 치우는 등 복원 작업에 걸린 시간은 3년, 드디어 축구장 2/3 크기의 서식처가 생겼습니다.

그 결과 올해 4월, 쇠제비갈매기 550마리가 낙동강 하구에서 다시 발견됐습니다. 번식도 이뤄져 모래톱 곳곳에 둥지 220여 개를 발견했고, 알만 500개가 넘게 확인됐습니다. 그리고 두 달 뒤, 앞서 본 영상처럼 갓 태어난 쇠제비갈매기 새끼들이 모래섬에서 반가운 울음소리를 들려줬습니다.

4월 낙동강 하구에서 발견된 쇠제비갈매기 새끼.

4월 낙동강 하구에서 발견된 쇠제비갈매기 새끼.■ 낙동강 하구로 다시 돌아올까…"시민 모두의 관심 필요"

쇠제비갈매기는 태어난 곳을 기억하고 이듬해 다시 돌아와 번식해서 전문가들은 번식지의 부활이 낙동강 하구 생태계에 청신호가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이원호 낙동강에코센터 전시교육팀 담당자는 "앞으로 도요등이나 신자도 모래톱 자체 관리가 중요하다"며 "자치단체뿐만 아니라 관리 기관이 노력하고 있지만, 시민들의 관심도 절실하다"고 밝혔는데요.

국내 최대 철새도래지이자, 생태계의 보고인 낙동강 하구가 이번 복원 사업으로 쇠제비갈매기들의 여름 휴양지로 다시 사랑받을 수 있을까요?

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 낙동강으로 돌아온 쇠제비갈매기…생태계 복원 신호탄 될까

-

- 입력 2022-07-11 15:27:07

부산 낙동강 하구의 한 모래섬에서 몸을 일으키는 작은 새 한 마리. 어미를 찾는 듯 울더니 스스로 걸음을 떼기 시작합니다. 아직 채 날지도 못하는 이 새끼 새는 바로 멸종위기종 '쇠제비갈매기'입니다. 다른 한쪽에서는 모래섬을 뛰어다니거나 하늘을 날아다니는 쇠제비갈매기의 모습도 포착됐는데요. 하지만 얼마 전까지 이 모습은 좀처럼 볼 수 없는 희귀한 장면이었습니다.

해마다 4월에서 7월 사이 호주에서 만km를 날아오는 쇠제비갈매기는 대표적인 여름 철새로, 주로 한국과 일본, 동남아 등지의 모래밭에서 서식합니다. 몸 길이가 28cm 정도로 작고, 등에 회색 털이 난 모습인데요. 한국에서는 낙동강 하구에 70%가 서식했습니다. 쇠제비갈매기 최대 서식지였던 낙동강 하구는 최대 6천여 마리가 매년 찾아왔지만, 2010년대 들어 개체 수가 30마리 밑으로 급감했습니다.

대표적인 이유로는 기후변화와 환경 파괴가 꼽힙니다. 낙동강 하구로 밀려온 쓰레기가 이들의 서식처를 뒤덮었고, 모래섬이 파괴돼 서식지가 사라졌기 때문인데요. 결국, 2018년 들어 둥지 하나 찾기 어려워질 정도로 자취를 감춘 것입니다.

■ 갈 곳 잃은 쇠제비갈매기…부산시, 복원사업 시작

결국, 갈 곳을 잃은 쇠제비갈매기는 안동 등 경상북도 일대 민물가에서 이례적으로 서식지를 찾아 나서기도 했는데요. 하지만 바닷가 모래섬에 사는 쇠제비갈매기의 생태 특성상 좀처럼 살아남기 쉽지 않았고, 자치단체가 인공섬을 만들어 번식에 성공하기도 했습니다.

다시 쇠제비갈매기를 불러오기 위해 2018년부터 부산시도 번식지 복원 사업에 들어갔습니다. 쇠제비갈매기 모형을 모래섬에 설치하고, 모래섬에 둥지를 트는 습성을 고려해 쓸려 내려간 모래언덕을 다시 쌓았습니다. 모형을 설치할 경우 집단 번식의 습성을 가진 쇠제비갈매기가 모래섬을 서식지로 인식할 것이라고 예상한 건데요. 모래언덕이 많을 경우 포식자로부터 둥지를 보호할 수 있을 것이라는 안정감을 주는 것으로 알려져 있습니다.

이 밖에도 밀려온 쓰레기를 치우는 등 복원 작업에 걸린 시간은 3년, 드디어 축구장 2/3 크기의 서식처가 생겼습니다.

그 결과 올해 4월, 쇠제비갈매기 550마리가 낙동강 하구에서 다시 발견됐습니다. 번식도 이뤄져 모래톱 곳곳에 둥지 220여 개를 발견했고, 알만 500개가 넘게 확인됐습니다. 그리고 두 달 뒤, 앞서 본 영상처럼 갓 태어난 쇠제비갈매기 새끼들이 모래섬에서 반가운 울음소리를 들려줬습니다.

■ 낙동강 하구로 다시 돌아올까…"시민 모두의 관심 필요"

쇠제비갈매기는 태어난 곳을 기억하고 이듬해 다시 돌아와 번식해서 전문가들은 번식지의 부활이 낙동강 하구 생태계에 청신호가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이원호 낙동강에코센터 전시교육팀 담당자는 "앞으로 도요등이나 신자도 모래톱 자체 관리가 중요하다"며 "자치단체뿐만 아니라 관리 기관이 노력하고 있지만, 시민들의 관심도 절실하다"고 밝혔는데요.

국내 최대 철새도래지이자, 생태계의 보고인 낙동강 하구가 이번 복원 사업으로 쇠제비갈매기들의 여름 휴양지로 다시 사랑받을 수 있을까요?

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.