기자 초년에 전방 일대의 지뢰 유실 문제를 취재한 적이 있다. 전쟁이 멈추고 반 세기가 흐른 뒤에도 폭발 사고는 접경 유역 광범위에 걸쳐 벌어지고 있었다. 유실된 지뢰를 잘못 밟아 신체가 절단되거나 목숨을 잃은 피해자들이 당국의 통계에도 잡히지 않은 채 잊혀가고 있었다.

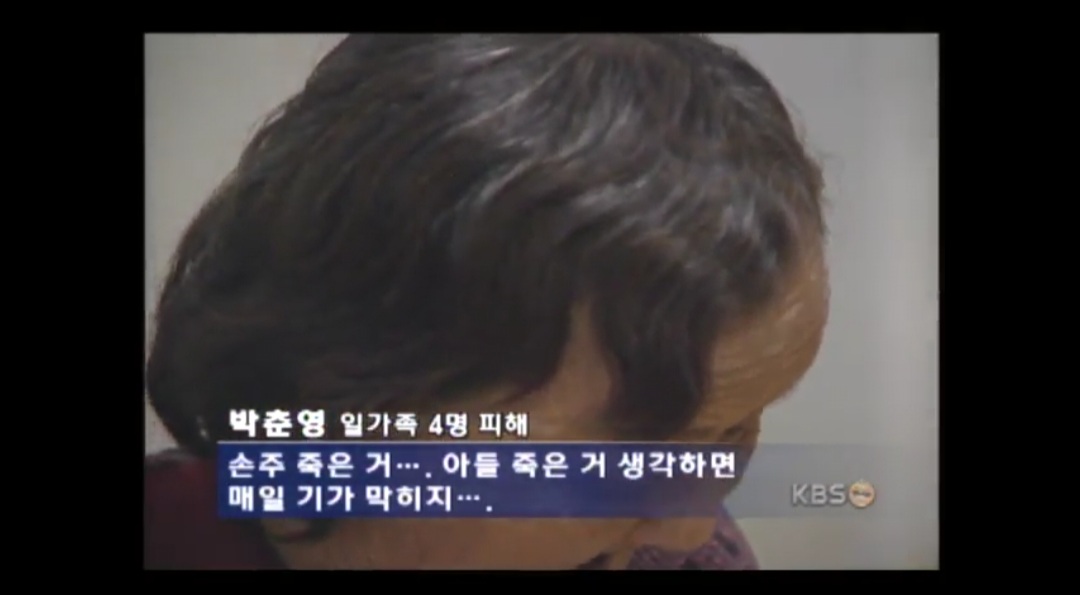

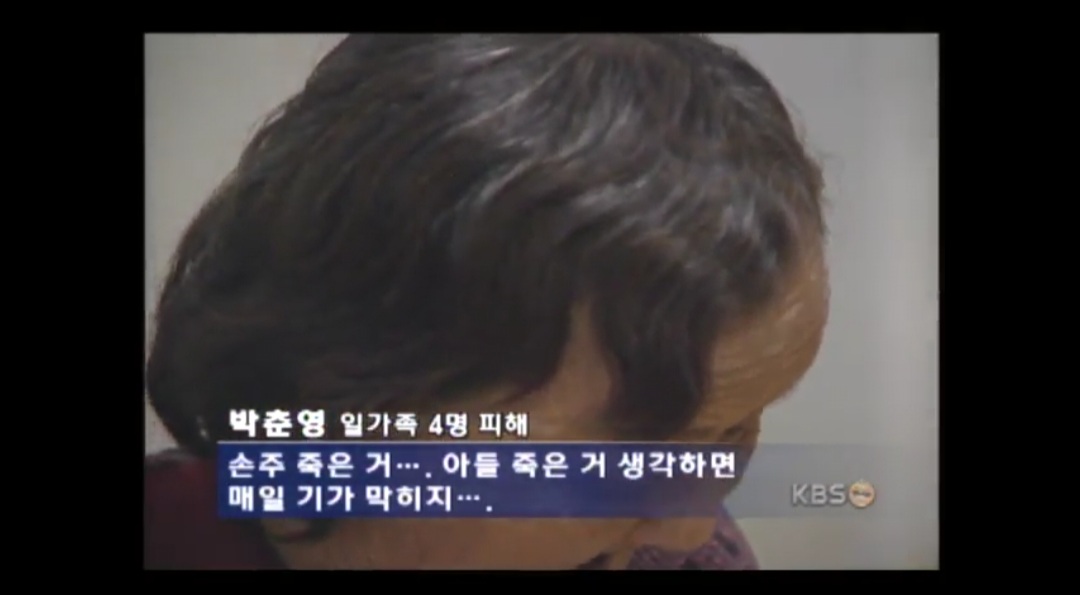

지뢰 사고는 최소가 중상이다. 그 참사를 3대에 걸쳐 입은 가족도 있었다. 젊은 아들과 어린 손주가 산에서 지뢰를 밟아 목숨을 잃었고, 늙은 어머니도 몇 해 뒤 지뢰를 건드려 한 쪽 발을 잃었다. 강원도 어느 접경 마을의 일이었다. 팔순이 다 된 노인은 혈육들을 잃고 홀로 구멍가게를 운영하며 살고 있었는데, 관으로부터 어떠한 보상도, 복지적 지원도 받지 못하고 있었다.

노모는 취재진과의 인터뷰에서, 사고 당시 기억을 의외로 담담하게(그 점이 더욱 가슴 아팠다) 증언하고는, 말미에 이런 말을 덧붙였다. "내가 죽지 않고 살아서…"

그 말의 뜻은 과연 무엇이었을까?

2002년 12월 7일, KBS뉴스9

2002년 12월 7일, KBS뉴스9그 말 뒤에는 필시, '(죽지 않고 살아서) 내가 이 고통을 당하고 삽니다.' 라는 말이 숨겨있었을 것이다. 아들·손자를 잃고 본인도 장애를 안은 채 살아가는 노인은 누구도 원망하지 않고 고통의 궁극적인 탓을 '자신'에게 돌리고 있었다. "내가 죽지 않고 살아남았기 때문에……"

그러나 잘못은 '죽지 않았음'에 있는 것이 아니라, 관리되지 않고 유실된 지뢰에 있었고, 그 지뢰를 제거하지 않은 당국에 있었고, 피해자들에게 보상하지 않은 정부에 있었을 것이다. 할머니는 자신을 부양해줄 가족도, 마땅한 재산도 없이 곤궁하게 살고 있었지만, 영세한 가게가 있다는 이유로 이렇다 할 복지 혜택조차 못 받고 있었다. 그는 보상이나 지원을 청구할 생각조차 하지 못하는 듯했다. 벽촌에서 홀로 살아가는 노인이, 소송 등의 법률 대응이나 까다로운 행정 절차를 도모한다는 것은 언감생심에 가까운 일이었을 것이다.

바로 그럴 때 작동해야 하는 것이 국가의 '찾아가는' 행정과 복지 체계다. 재해의 잘못이 피해자에게 있는 것이 아니라 유책 기관에 있는 것이고, 따라서 국가가 응당한 보상과 수습에 나선다는 이 기본적인 시스템... 적어도 20년 전 당시에는 제대로 작동하지 않고 있었고, 지금도 크게 달라진 바는 없는 듯하다.

올 여름 장마로 큰 피해가 났다. 사망과 실종이 속출했고 대도시, 농촌 할 것 없이 침수·산사태가 줄을 이었다. 복구 과정에서 유실된 지뢰가 터져 50대 굴착기 기사가 사망하는 일도 있었다. 수해를 입고 대피한 사람은 8천 명에 육박한다.

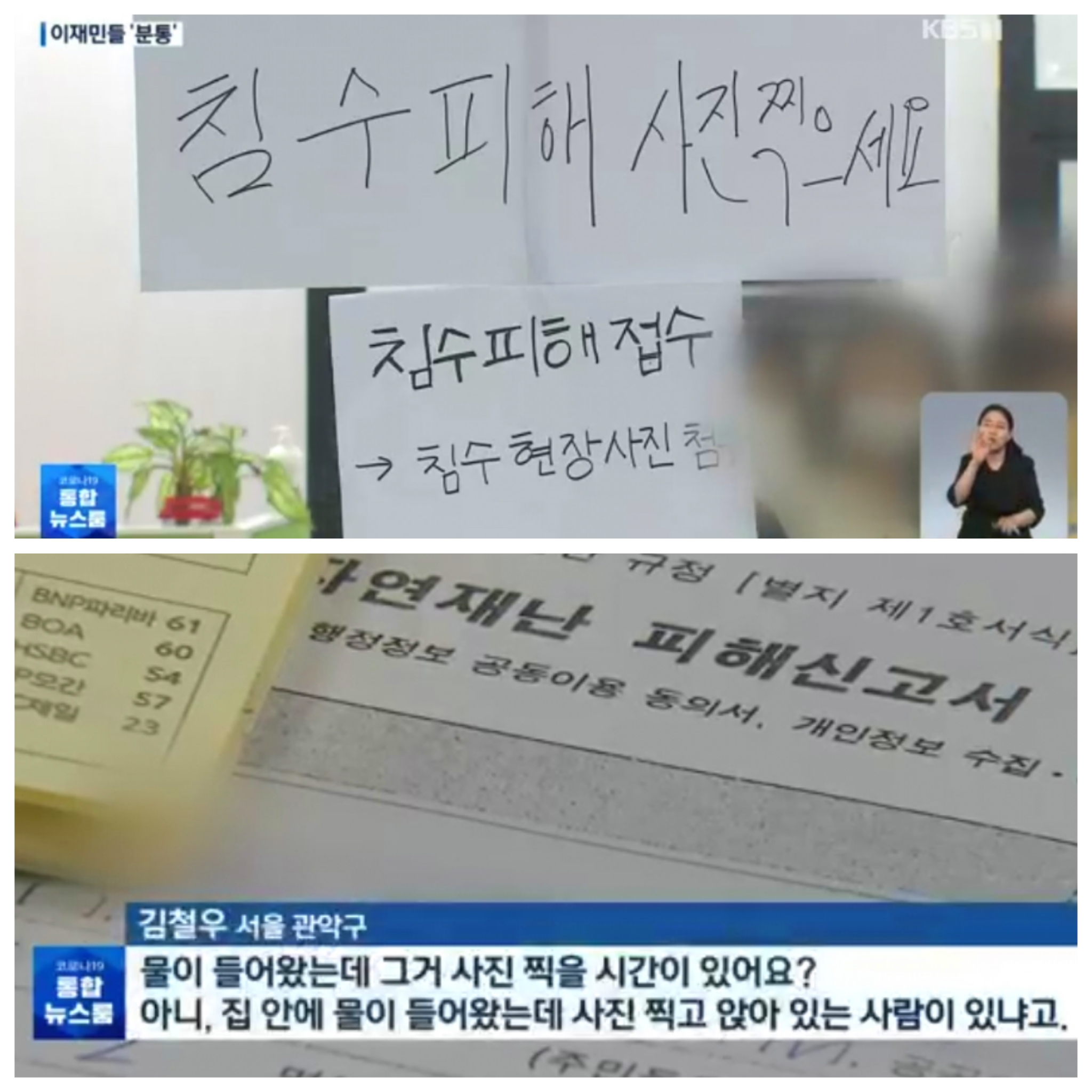

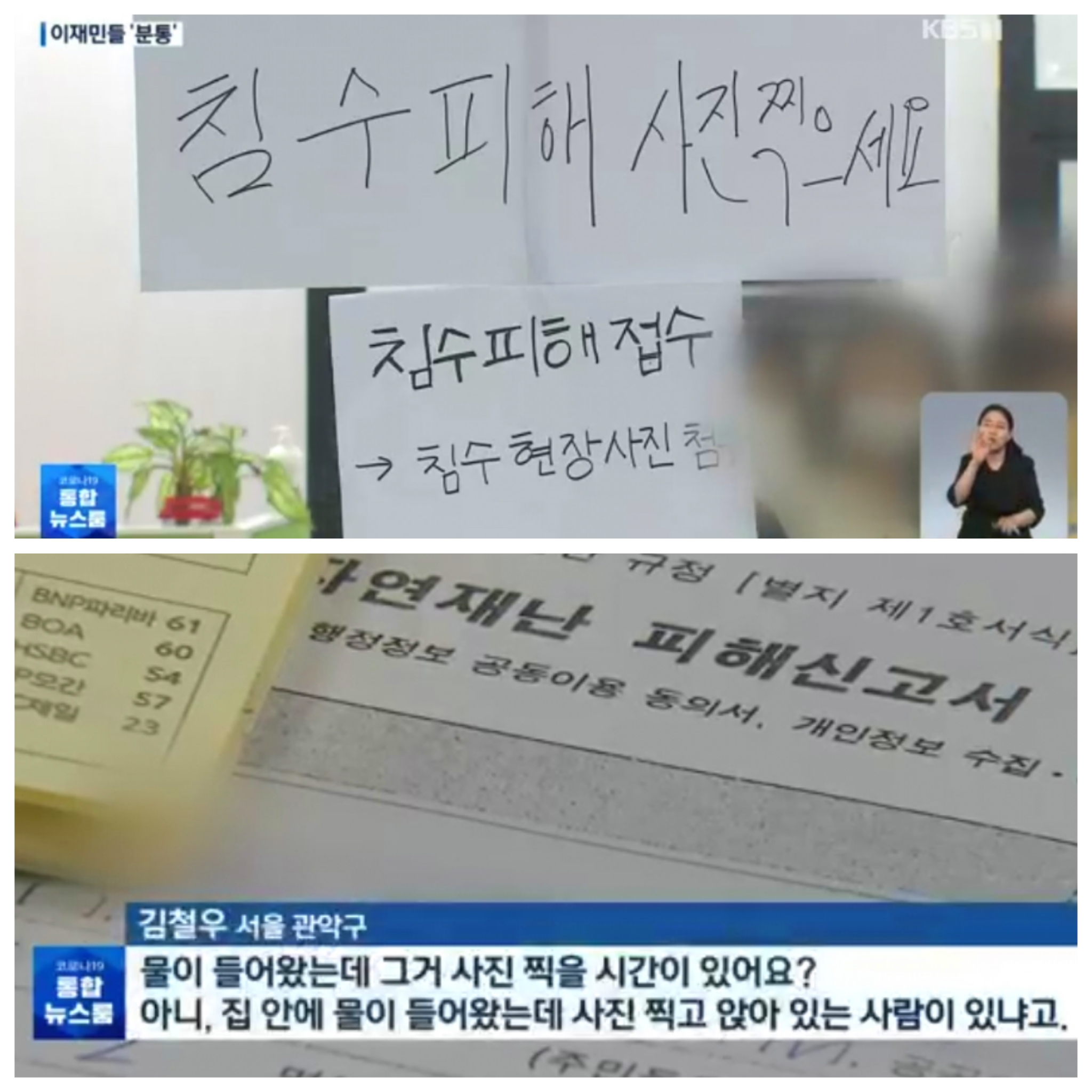

피해 가구는 통상, 관할 주민센터에 피해 내역을 신고하고 필요한 지원을 받게 되는데, 이 절차부터가 고역이라는 지적이 제기됐다. 북새통을 이루는 창구 앞에 줄을 서는 것도 그렇거니와(복구로 한시가 급한데…), 피해 발생 당시의 상황을 일일이 사진이나 영상 기록으로 남겨 제출해야 한다는 점도 그렇다.

KBS 뉴스와의 인터뷰에서 한 피해 주민은 "(집에) 물이 들어왔는데 사진 찍을 시간이 (어디)있냐"고 따져물었다. 이번에 KBS 동료 중에도 침수 피해를 입은 사례가 몇 있었는데, 그 중 한 명이 비슷한 이야기를 털어놓았다. "내가 이번에 이재민이 되어보니까 말이야, 경황이라곤 하나도 없더라고... 언제 사진 찍고, 영상 찍고... 그럴 틈이 어딨어."

그럼에도 피해의 '증거'를 가지고 오라 요구하는 건 이른바 '찾아가는 행정, 찾아가는 복지' 기조와는 어긋나는 일이다. 이번 호우로 피해가 발생했던 모 아파트 단지에는 보험사의 '이동 보상 서비스센터'가 차려지기도 했다는데, 말 그대로 '찾아가는' 서비스란 바로 그런 것일 터이다.

2022년 8월 10일, KBS뉴스9

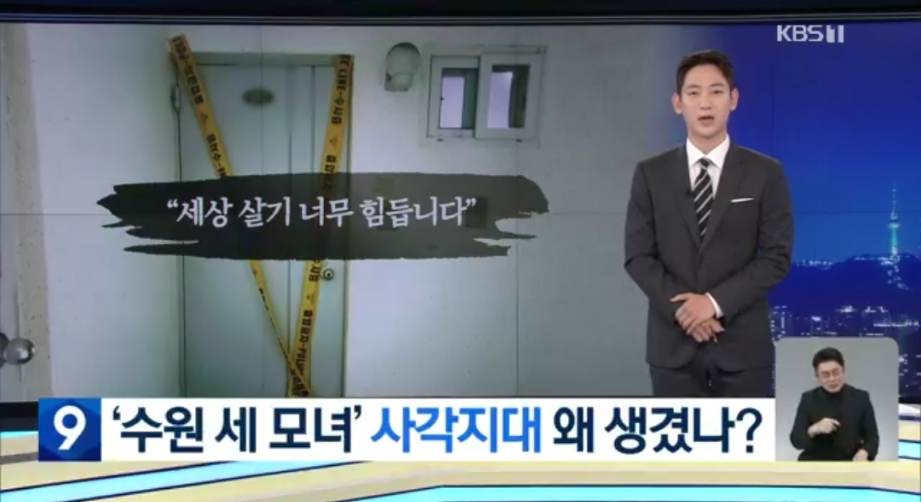

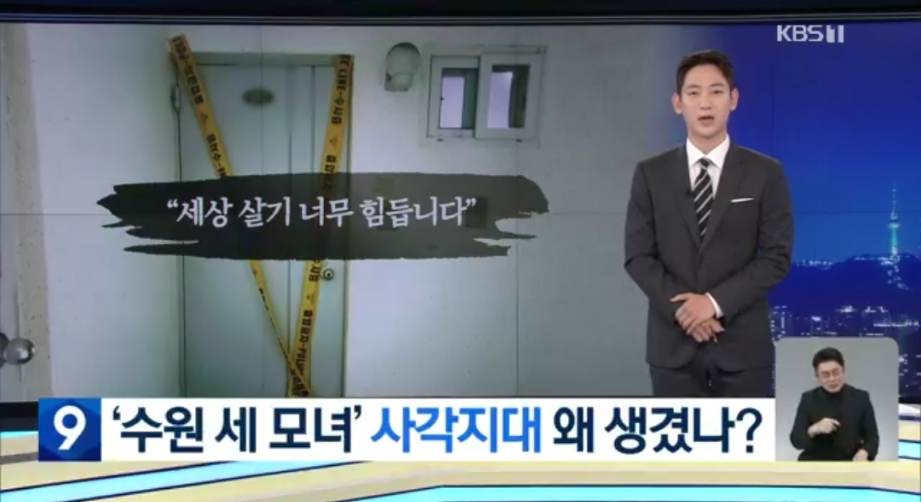

2022년 8월 10일, KBS뉴스9여름의 말미, 수해의 상흔이 다 가시기 전에 경기도 수원에서는 세 모녀 사망 사건이 발생했다. 60대 어머니와 40대 자매가 집에서 숨진 채 발견됐다. 세 사람 다 암과 난치병 등을 앓고 있었고, 그럼에도 건강보험료조차 못 낼 정도로 극심한 생활고에 시달리고 있었다. 보험료가 밀리자 담당 공무원이 주소지로 찾아가보기도 했는데, 주민등록 상 주소지와 실제 사는 곳이 달라 만나지 못했다. 등록된 주소지는 화성이었고 실거주지는 수원이었다.

'대면' 조사에 실패한 관(官)은 아무런 정보도 취득하지 못했고, 세 모녀의 '위기'는 누구에게도 알려지지 않았다. 그렇게 쓸쓸한 죽음이 빚어졌다. '찾아가는' 복지라는 게, 얼마나 사소한 어긋남 하나만으로도 맥없이 실패하고 마는지 이번 사건은 보여주었다. '복지 사각지대'라는 것은 늘 생각지도 못했던 '틈'에서 발생하고, 그 결과는 되돌릴 수 없는 참극으로 이어지기도 한다.

2022년 8월 23일, KBS뉴스9

2022년 8월 23일, KBS뉴스9숨진 세 모녀는 긴급생계지원비나 긴급의료비, 기초생활수급비 등을 신청하거나 상담한 기록조차 확인되지 않았다. '찾아가는' 복지는 이들에게 전혀 '찾아가지' 않았다.

저소득 가구에서 위중한 질병이나 부상 등의 위기 상황을 맞았을 경우, 3인 가구 기준 월 125만 원 정도의 생계지원비와 1인당 300만 원 가량의 의료비를 지원받을 수 있다. 생계·주거급여 등의 기초생활보장 제도도 마련돼 있다. 하지만 이 다양한 '제도'를 세 모녀는 하나도 누리지 못했다. 아마도 '몰라서' 신청 못하고 수급 못했을 가능성이 높은데, 과연 그게 그들의 잘못이었을까?

한국보건사회연구원은 보건복지부에 제출한 '국민기초생활보장제도 접근성 강화방안 연구'(김태완 외) 보고서에서, 복지 사각의 중요한 요인으로 '신청의 어려움'을 꼽았다고 한다. '당사자 신청주의'가 원칙이다 보니 이런 저런 서류들을 일일이 준비해야 하고 복잡한 행정 절차를 거쳐야 하는데, 이미 긴박한 '위기' 상황을 맞고 있는 가구에서 그런 것들을 직접 처리해내기란 쉬운 일이 아니다. 경우에 따라서는 가구원들의 금융정보 관련 서류, 부양 의무자로부터 받아와야 하는 서류, 임대차 증빙 서류까지 챙겨야 한다. 장애나 중증질환 등으로 거동조차 불편한 사람들이 과연 가능한 일일까? 이혼이나 가족 단절 등으로 협조를 구하기 어려운 상황이라면?

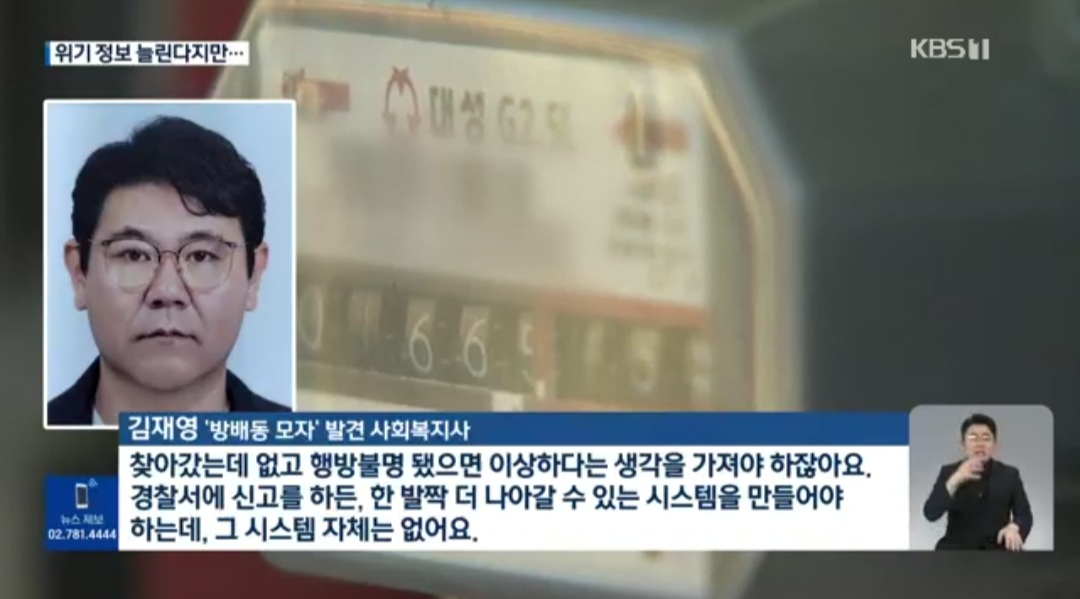

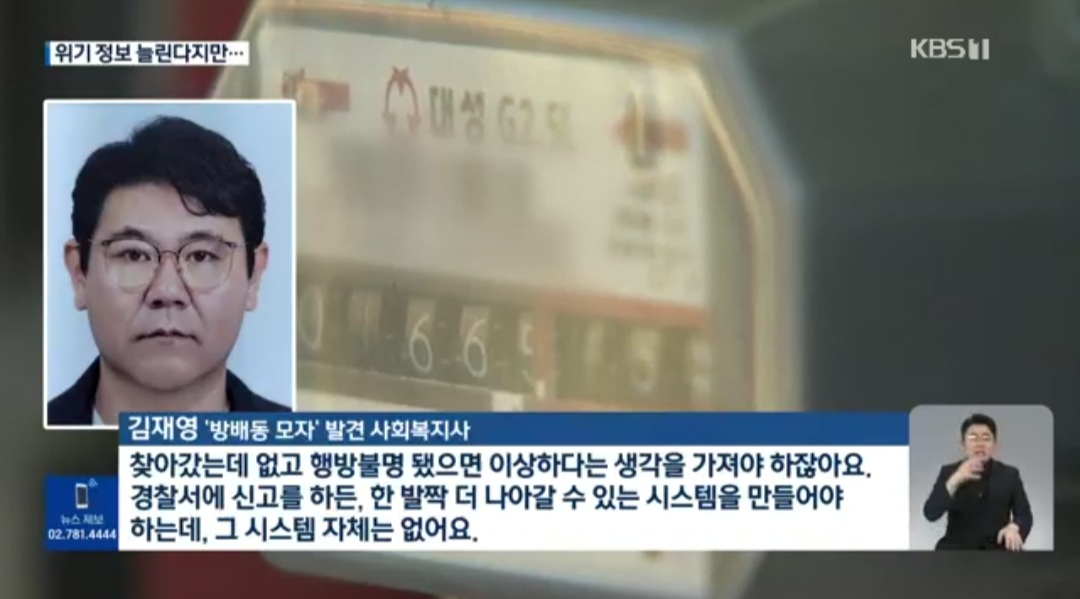

2014년 '송파 세 모녀 사건' 이후 정부와 정치권은 위기 가구를 더 적극적으로 찾아내겠다며 각종 대책들을 쏟아냈다. 이후로도 비슷한 사건은 계속해서 발생했다. '찾아가는' 복지는 매번 닿지 않았다. 정부는 이번에도 또 대책을 내놨다. 단전, 단수, 건보료 체납 등 위기 상황 감지 항목 수를 더 늘리겠다는 것이다. 지난 5월 기준, 이런 위기 징후들이 정부에 감지된 사례는 544만 명이다. 그들을 찾아갈 조사 인력은 1만 2천 명이다.

- 박주경, KBS 사회부장 -

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [데스크 칼럼] ‘찾아가는’ 복지와 ‘찾는 이 없었던’ 죽음

-

- 입력 2022-08-25 15:58:25

기자 초년에 전방 일대의 지뢰 유실 문제를 취재한 적이 있다. 전쟁이 멈추고 반 세기가 흐른 뒤에도 폭발 사고는 접경 유역 광범위에 걸쳐 벌어지고 있었다. 유실된 지뢰를 잘못 밟아 신체가 절단되거나 목숨을 잃은 피해자들이 당국의 통계에도 잡히지 않은 채 잊혀가고 있었다.

지뢰 사고는 최소가 중상이다. 그 참사를 3대에 걸쳐 입은 가족도 있었다. 젊은 아들과 어린 손주가 산에서 지뢰를 밟아 목숨을 잃었고, 늙은 어머니도 몇 해 뒤 지뢰를 건드려 한 쪽 발을 잃었다. 강원도 어느 접경 마을의 일이었다. 팔순이 다 된 노인은 혈육들을 잃고 홀로 구멍가게를 운영하며 살고 있었는데, 관으로부터 어떠한 보상도, 복지적 지원도 받지 못하고 있었다.

노모는 취재진과의 인터뷰에서, 사고 당시 기억을 의외로 담담하게(그 점이 더욱 가슴 아팠다) 증언하고는, 말미에 이런 말을 덧붙였다. "내가 죽지 않고 살아서…"

그 말의 뜻은 과연 무엇이었을까?

그 말 뒤에는 필시, '(죽지 않고 살아서) 내가 이 고통을 당하고 삽니다.' 라는 말이 숨겨있었을 것이다. 아들·손자를 잃고 본인도 장애를 안은 채 살아가는 노인은 누구도 원망하지 않고 고통의 궁극적인 탓을 '자신'에게 돌리고 있었다. "내가 죽지 않고 살아남았기 때문에……"

그러나 잘못은 '죽지 않았음'에 있는 것이 아니라, 관리되지 않고 유실된 지뢰에 있었고, 그 지뢰를 제거하지 않은 당국에 있었고, 피해자들에게 보상하지 않은 정부에 있었을 것이다. 할머니는 자신을 부양해줄 가족도, 마땅한 재산도 없이 곤궁하게 살고 있었지만, 영세한 가게가 있다는 이유로 이렇다 할 복지 혜택조차 못 받고 있었다. 그는 보상이나 지원을 청구할 생각조차 하지 못하는 듯했다. 벽촌에서 홀로 살아가는 노인이, 소송 등의 법률 대응이나 까다로운 행정 절차를 도모한다는 것은 언감생심에 가까운 일이었을 것이다.

바로 그럴 때 작동해야 하는 것이 국가의 '찾아가는' 행정과 복지 체계다. 재해의 잘못이 피해자에게 있는 것이 아니라 유책 기관에 있는 것이고, 따라서 국가가 응당한 보상과 수습에 나선다는 이 기본적인 시스템... 적어도 20년 전 당시에는 제대로 작동하지 않고 있었고, 지금도 크게 달라진 바는 없는 듯하다.

올 여름 장마로 큰 피해가 났다. 사망과 실종이 속출했고 대도시, 농촌 할 것 없이 침수·산사태가 줄을 이었다. 복구 과정에서 유실된 지뢰가 터져 50대 굴착기 기사가 사망하는 일도 있었다. 수해를 입고 대피한 사람은 8천 명에 육박한다.

피해 가구는 통상, 관할 주민센터에 피해 내역을 신고하고 필요한 지원을 받게 되는데, 이 절차부터가 고역이라는 지적이 제기됐다. 북새통을 이루는 창구 앞에 줄을 서는 것도 그렇거니와(복구로 한시가 급한데…), 피해 발생 당시의 상황을 일일이 사진이나 영상 기록으로 남겨 제출해야 한다는 점도 그렇다.

KBS 뉴스와의 인터뷰에서 한 피해 주민은 "(집에) 물이 들어왔는데 사진 찍을 시간이 (어디)있냐"고 따져물었다. 이번에 KBS 동료 중에도 침수 피해를 입은 사례가 몇 있었는데, 그 중 한 명이 비슷한 이야기를 털어놓았다. "내가 이번에 이재민이 되어보니까 말이야, 경황이라곤 하나도 없더라고... 언제 사진 찍고, 영상 찍고... 그럴 틈이 어딨어."

그럼에도 피해의 '증거'를 가지고 오라 요구하는 건 이른바 '찾아가는 행정, 찾아가는 복지' 기조와는 어긋나는 일이다. 이번 호우로 피해가 발생했던 모 아파트 단지에는 보험사의 '이동 보상 서비스센터'가 차려지기도 했다는데, 말 그대로 '찾아가는' 서비스란 바로 그런 것일 터이다.

여름의 말미, 수해의 상흔이 다 가시기 전에 경기도 수원에서는 세 모녀 사망 사건이 발생했다. 60대 어머니와 40대 자매가 집에서 숨진 채 발견됐다. 세 사람 다 암과 난치병 등을 앓고 있었고, 그럼에도 건강보험료조차 못 낼 정도로 극심한 생활고에 시달리고 있었다. 보험료가 밀리자 담당 공무원이 주소지로 찾아가보기도 했는데, 주민등록 상 주소지와 실제 사는 곳이 달라 만나지 못했다. 등록된 주소지는 화성이었고 실거주지는 수원이었다.

'대면' 조사에 실패한 관(官)은 아무런 정보도 취득하지 못했고, 세 모녀의 '위기'는 누구에게도 알려지지 않았다. 그렇게 쓸쓸한 죽음이 빚어졌다. '찾아가는' 복지라는 게, 얼마나 사소한 어긋남 하나만으로도 맥없이 실패하고 마는지 이번 사건은 보여주었다. '복지 사각지대'라는 것은 늘 생각지도 못했던 '틈'에서 발생하고, 그 결과는 되돌릴 수 없는 참극으로 이어지기도 한다.

숨진 세 모녀는 긴급생계지원비나 긴급의료비, 기초생활수급비 등을 신청하거나 상담한 기록조차 확인되지 않았다. '찾아가는' 복지는 이들에게 전혀 '찾아가지' 않았다.

저소득 가구에서 위중한 질병이나 부상 등의 위기 상황을 맞았을 경우, 3인 가구 기준 월 125만 원 정도의 생계지원비와 1인당 300만 원 가량의 의료비를 지원받을 수 있다. 생계·주거급여 등의 기초생활보장 제도도 마련돼 있다. 하지만 이 다양한 '제도'를 세 모녀는 하나도 누리지 못했다. 아마도 '몰라서' 신청 못하고 수급 못했을 가능성이 높은데, 과연 그게 그들의 잘못이었을까?

한국보건사회연구원은 보건복지부에 제출한 '국민기초생활보장제도 접근성 강화방안 연구'(김태완 외) 보고서에서, 복지 사각의 중요한 요인으로 '신청의 어려움'을 꼽았다고 한다. '당사자 신청주의'가 원칙이다 보니 이런 저런 서류들을 일일이 준비해야 하고 복잡한 행정 절차를 거쳐야 하는데, 이미 긴박한 '위기' 상황을 맞고 있는 가구에서 그런 것들을 직접 처리해내기란 쉬운 일이 아니다. 경우에 따라서는 가구원들의 금융정보 관련 서류, 부양 의무자로부터 받아와야 하는 서류, 임대차 증빙 서류까지 챙겨야 한다. 장애나 중증질환 등으로 거동조차 불편한 사람들이 과연 가능한 일일까? 이혼이나 가족 단절 등으로 협조를 구하기 어려운 상황이라면?

2014년 '송파 세 모녀 사건' 이후 정부와 정치권은 위기 가구를 더 적극적으로 찾아내겠다며 각종 대책들을 쏟아냈다. 이후로도 비슷한 사건은 계속해서 발생했다. '찾아가는' 복지는 매번 닿지 않았다. 정부는 이번에도 또 대책을 내놨다. 단전, 단수, 건보료 체납 등 위기 상황 감지 항목 수를 더 늘리겠다는 것이다. 지난 5월 기준, 이런 위기 징후들이 정부에 감지된 사례는 544만 명이다. 그들을 찾아갈 조사 인력은 1만 2천 명이다.

- 박주경, KBS 사회부장 -

-

-

박주경 기자 pjk010@kbs.co.kr

박주경 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 대진연 회원 4명, 대법원서 기습시위하다 현행범 체포](/data/news/2025/05/09/20250509_xZEmqG.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.