■ 다 가진 버냉키

학운(?)과 관운, 여기에 상복까지 타고난 사람인 것 같다. 불과 29살에 발표한 논문으로 세계적 명성을 얻었다. 그리고 연방준비제도 이사회(FRB)의 이사가 되었고, 마침내 연준 의장(2006~2014)까지 올랐다. 공화당원인데 민주당 시절에도 연준의장을 계속했고, 마침내 노벨상까지 거머쥐었다.

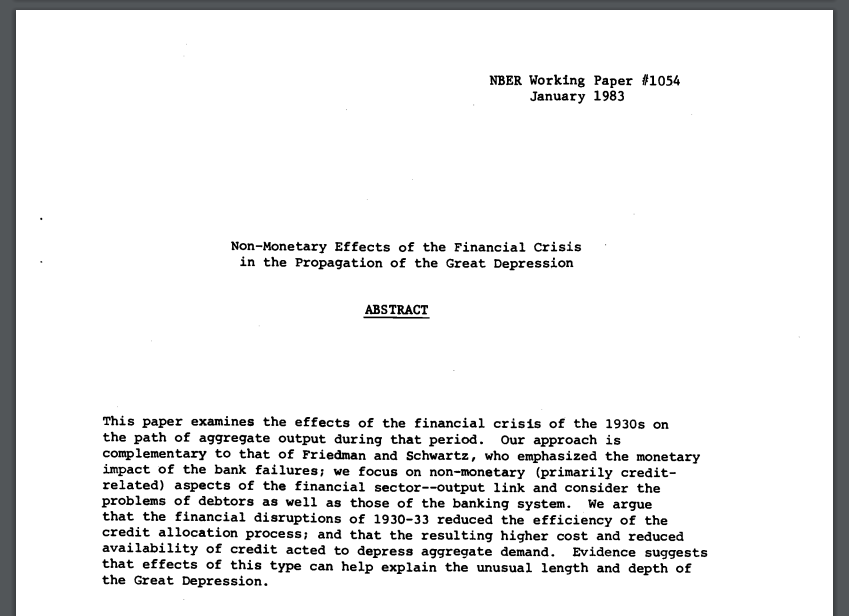

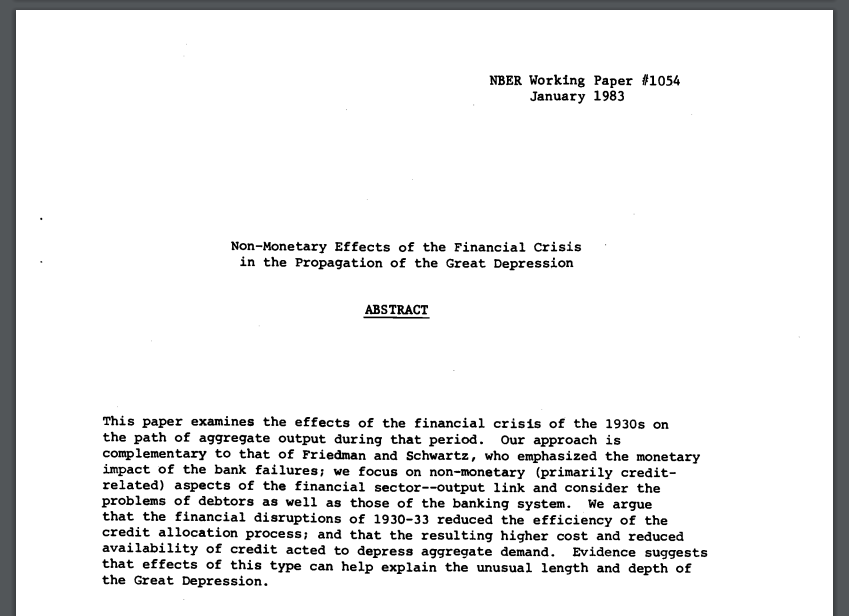

1953년생인 버냉키는 만 21살에 하버드 경제학과를 수석 졸업하고, 만 25살에 MIT에서 대공황 연구로 박사 학위를 받았다. 그리고 스탠퍼드 경영대학원 조교수로 재직하다 프린스턴으로 옮기던 해인 1983년에 불멸의 논문을 쓴다. 금융위기가 대공황의 전파에 미친 비통화적 영향(1983, Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression)이란 제목으로 1930년대 대공황으로까지 학문의 지평을 넓혔다.

노벨상은 이 논문의 공로에 대한 보상이다. 위원회가 직접 '이후 논문들도 훌륭하나, 이 논문에 상을 준다'고 밝혔다. 대공황이 왜 그리 깊고 길게 이어졌는지에 대한 새로운 이론을 제시했다.

이전까지는 경제학계의 거두 '밀턴 프리드먼'의 통화적 설명이 주류였다. 통화량이 갑자기 확 줄어서 큰 일이 벌어졌다는 설명이다.

버냉키는 그것만으로는 그 기나긴 위기가 설명되지 않는다며, 공황의 파고가 깊어지고 또 길어진 것은 통화량 말고도 '금융기관의 위기', 즉 뱅크런과 그 후폭풍 때문이라고 논증했다. 제목에 '비통화적'이란 표현이 들어간 이유이기도 하다.

버냉키는 만 29살이던 1983년에 국립과학위원회의 지원으로 발표한 이 논문으로 2022년 노벨상을 받았다.

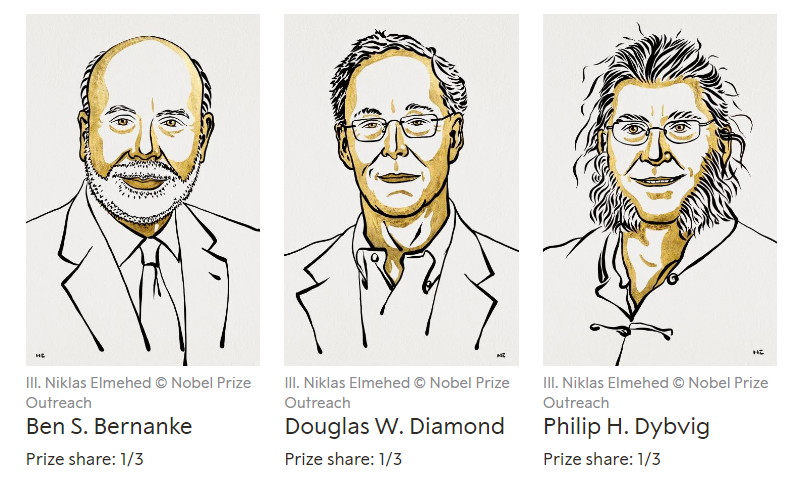

버냉키는 만 29살이던 1983년에 국립과학위원회의 지원으로 발표한 이 논문으로 2022년 노벨상을 받았다.■ '그와 동료들이 2008, 2020년 금융위기 충격을 최소화했다.'

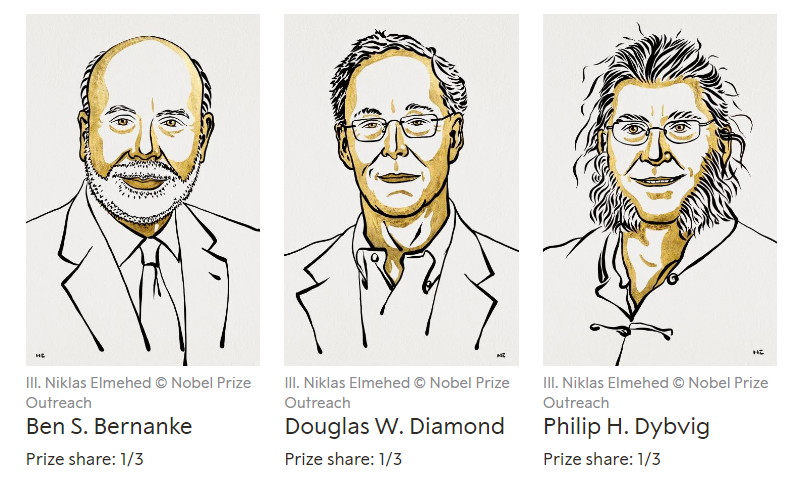

심사위원회는 '버냉키 등 3명이 금융시장에 대한 이해를 넓혔고, 이에 대처하는 우리 인류의 역량을 키웠다'라고 설명했다. 그의 이론이 맞는지는 2008년 금융위기가 증명했다. 중요 금융기관들의 부도 사태로 전 세계적인 금융위기가 확산할 당시, 공교롭게도 연준 의장이던 버냉키는 그의 이론을 현실에서 바로 적용할 기회를 얻는다. 운명적 인간이 운명적 위치에 있었다.

"디플레이션이 온다면 하늘에서 돈을 뿌려서라도 막겠다"는 말로 이미 '헬리콥터 벤'이라는 별명을 얻은 버냉키이기 때문에 '돈을 뿌려서' 위기 확산을 막았다고 생각할 수도 있지만, 그의 논문이 보여주듯 위기는 단순히 돈의 양이 쪼그라 들어서 오는 게 아니다. 거대 투자은행(리먼)과 보험사(AIG)가 무너지는 걸 본 금융기관들은 '돈 떼일까 봐' 모두 대출 문을 걸어 잠그고 기존 대출 회수에 나섰다. 아무도 추가 거래를 하지 않아 금융시장은 마비됐다.

즉, 돈을 풀기만 한다고 해결될 상황이 아니다. 금융중개자에 대한 신뢰 자체가 사라진 상황, 금융이 예금을 생산적 투자로 이어주는 연계 고리가 끊겨버렸기 때문이다.

"2008년 4분기에서 2009년 1분기까지 위기가 최고조에 달했던 기간 동안 이런 자본 흐름은 90퍼센트 이상 줄었다. 마치 거대한 어떤 무게중심이 갑자기 사라지면서 금융시스템 전체가 엄청난 충격을 고스란히 받아낼 수밖에 없는 상황이 발생했다." (p244, 붕괴, 애덤 투즈)

대공황 때와 동일한 상황이었고 지속하면 대공황처럼 깊고 긴 불황(대공황 당시 3년 만에 미국 GDP는 반 토막이 났고, 이전 수준의 GDP는 10년이 지나서야 회복한다. 이것이 전 세계적으로 확산해 보호주의 바람이 일고 2차 세계대전으로 이어지는 장기 불황의 씨앗이 된다.)이 지속한다.

![[‘루머가 자기 실현적 예언이 되어 금융위기를 초래할 수 있다’] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences](/data/fckeditor/new/image/2022/10/11/299931665455834794.png) [‘루머가 자기 실현적 예언이 되어 금융위기를 초래할 수 있다’] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

[‘루머가 자기 실현적 예언이 되어 금융위기를 초래할 수 있다’] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences■ 버냉키 '레시피' : '정부가 금융을 지키고, 연준이 세계의 최종 대부자가 되었다.'

따라서 문제는 금융 중개 기능의 회복이었고 버냉키는 미국 정부와 함께 이 작업을 했다. 막대한 구제금융으로 우선 AIG를 살린다. 평가절하된 금융상품(MBS)을 사들였고, 보험 계약도 유지될 수 있게 했다. 거래 관계에 있던 기업들이 피해 보지 않게 했다.

즉 금융기관의 뒤에 정부가 있다는 믿음을 심어준 셈이다. 그리고 TARP[부실 자산 구제 프로그램 Troubled Assets Relief Program]를 성사시켰다. 부실화된 금융기관 전체(심지어 부실하지 않은 JP모건까지)를 반 의무적으로 참여시켜 미국의 금융시스템이 안전할 것임을 투자자들에게 확인시켰다.

동시에 금리 정책 외에 비전통적 통화정책 수단(양적 완화)까지 동원해 돈을 풀었다. 기업어음 시장, Repo 시장, MBS 시장할 것 없이 유동성을 공급했고, 전 세계 은행 핵심 업무에 뛰어들어 해결했다.

특히 통화 스와프로 전 세계 중앙은행과 금융시장을 안정시켰다. 연준이 세계 은행들의 '최종대부자'가 된 것인데, 이 금융위기를 기점으로 달러와 연준은 세계 금융시스템을 다시 한번 미국 중심으로 재조직한다. (붕괴, 애덤투즈)

2008년 금융위기가 대공황과는 다른 경로를 걷고 생각보다 이른 시점에 회복된 것은 바로 이같은 미국 정부와 연준의 통화 재정정책에 힘입은 것이다. 2020년 코로나 위기도 마찬가지다. 금융이 일순간 마비되고, 세계가 최고의 안전자산이라는 '미 국채'까지 투매하며 현금 확보에 사활을 걸었을 때 미 정부와 연준은 2008년에 배운 일을 다시 한번 행했다. 노벨상은 바로 이 두 번의 위기를 비교적 성공적으로 극복한 이론적 근거에 수여된 것이다.

1930년과 2000년대는 너무 시간 간격이 크다, 오래전과 비교해서 상을 주는 건 지나치다 싶다면 금융위기 이후 유럽을 보면 된다. '은행 시스템을 정부가 지킨다'는 확고한 선언이 없고(유럽은 쪼개져있었고, 독일은 탐욕적 금융을 정부가 재정 부양으로 지키는 데 부정적이었다.), 비전통적 통화정책을 제때 펼칠 만큼 강한 연방 중앙은행이 없던 상황(ECB는 독일 등의 반발에 망설였다.)으로 유럽의 위기는 오래 지속한다. 그 후폭풍이 이후 남유럽을 중심으로 전개된 재정위기다.

이렇게 버냉키와 그의 동료 연구자들(다이아몬드와 딥비그의 논문 역시 1983년 산이다. 모두 53년~55년생이니 동년배 연구자들이다.)은 어떤 의미에서 '히어로 무비의 주인공'처럼 보인다.

■ 그러나 이어진 불공정한 세상

그러나 위기를 막은 이후 세상은 그 전의 세상과는 달랐다. 뭔가 불공정해졌다. 시민들은 왜 탐욕적인 일을 벌인 금융이 처벌받지 않는지, 그 뒷처리를 정부와 중앙은행이 하는지 되물으며 거리로 나왔다. 위기의 장본인들이 자리를 보전받고, 보너스를 받고, 더 좋은 조건으로 이직하는 모습을 보며 '월가를 점령하라'며 반 금융자본주의에 대한 세계적인 바람을 일으켰다.

실제로 그 뒤 시장에 풀린 막대한 돈은 부자들 좋은 세상을 만들었다. 버냉키의 논문 핵심 내용이 '예금이 생산적 투자로 이어지게 하는 다리'로서의 금융을 보전하자는 것이었지만, 그가 구한 세계에서 그런 일은 일어나지 않았다. 막대한 유동성은 부동산과 자산시장으로만 흘러들었을 뿐, 생산적 투자로 이어지지 않았다. 부자들의 부동산과 주식 가격만 끌어올렸을 뿐 일자리를 만들지는 않았다는 뜻이다. 세계적 정치적 포퓰리즘, 세상의 모든 타자와 불화하는 적대적 세계관은 그 후폭풍이다.

![[은행이 예금자의 돈을 생산적 투자로 이어지게 하는 다리가 된다] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences](/data/fckeditor/new/image/2022/10/11/299931665455868502.png) [은행이 예금자의 돈을 생산적 투자로 이어지게 하는 다리가 된다] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

[은행이 예금자의 돈을 생산적 투자로 이어지게 하는 다리가 된다] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences한국의 입장에서도 세계는 여전히 불만족스럽다. 금융위기는 분명 미국 월가와 런던 시티의 탐욕이 벌인 일인데, 그들은 처벌받지 않고 한국의 고통만 심했다. 외부로 열린 수출 중심 개방경제의 치명적 문제라고는 하지만, 왜 문제의 원흉보다 우리가 더 고통받아야 하는지는 여전히 물음표다. 세계화의 과실을 한국만 누린 것도 아니고, 진짜 이익은 서구 금융회사들이 누렸다.

그러니 버냉키가 살린 세상은 '돈 가지지 못한 사람, 미국 중심의 세계에서 변방인 국가'의 이익과는 거리가 먼 세상이었다. 양적 완화라는 '한 번도 가지 않은 길'이 초래한 세계는 분명 불공정했다. 물론 그 모두를 버냉키의 책임으로 돌릴 수는 없지만, '금융중개 시스템을 지켜야 한다'는 그의 소신이 초래한 일이 아니라고도 단언하기는 쉽지 않다.

■ 월가에는 너무나 무해(無害)한 영웅, 버냉키 수상의 뒷맛

연준 의장 자리에서 내려온 뒤 버냉키는 구설에 오른다. 2015년, 월가 최대의 헤지펀드 시타델에 취업한다. (게임스톱 당시 논란에 오른 바로 그 회사다.) 막대한 자문료를 받았을 텐데, 그도 모자라 세계 최고의 채권투자회사 핌코의 특별 고문위원회 위원장으로 참여한다. 고든 브라운 영국 총리와 장클로드 트리세 ECB 총재 등 당시 자문단 면면은 화려했다.

당시 자금유출과 실적 부진을 만회하기 위한 핌코의 조치였다는 분석이 나왔다. 그러니까 세계 금융위기를 막은 히어로가 채권회사의 위기 방어에도 투입된 것이다. 막대한 보수가 뒤따랐을 것인데, (우리의 전관이 김앤장 등의 고문으로 가는 세태와 다를 바는 없지만) 뒷맛이 씁쓸한 것은 어쩔 수 없다. 또 이번 수상으로 버냉키는 10억 원이 넘는 상금의 1/3도 받게 됐다.

'금융을 구한다'는 그의 학문적 성과와 의장으로서의 성취가 혹시 금융회사를 구한 것은 아닌지, 또 가지지 못한 사람들에게는 그다지 좋은 세상이 아닌 지금 세상을 만들어버린 것은 아닌지... 노벨상을 수상한 지금, 월가에는 너무 무해한(無害)한 영웅을 보며 생각할 수밖에 없다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 버냉키가 막은 위기, 그리고 초래한 ‘불공정한 세상’

-

- 입력 2022-10-12 07:00:03

■ 다 가진 버냉키

학운(?)과 관운, 여기에 상복까지 타고난 사람인 것 같다. 불과 29살에 발표한 논문으로 세계적 명성을 얻었다. 그리고 연방준비제도 이사회(FRB)의 이사가 되었고, 마침내 연준 의장(2006~2014)까지 올랐다. 공화당원인데 민주당 시절에도 연준의장을 계속했고, 마침내 노벨상까지 거머쥐었다.

1953년생인 버냉키는 만 21살에 하버드 경제학과를 수석 졸업하고, 만 25살에 MIT에서 대공황 연구로 박사 학위를 받았다. 그리고 스탠퍼드 경영대학원 조교수로 재직하다 프린스턴으로 옮기던 해인 1983년에 불멸의 논문을 쓴다. 금융위기가 대공황의 전파에 미친 비통화적 영향(1983, Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression)이란 제목으로 1930년대 대공황으로까지 학문의 지평을 넓혔다.

노벨상은 이 논문의 공로에 대한 보상이다. 위원회가 직접 '이후 논문들도 훌륭하나, 이 논문에 상을 준다'고 밝혔다. 대공황이 왜 그리 깊고 길게 이어졌는지에 대한 새로운 이론을 제시했다.

이전까지는 경제학계의 거두 '밀턴 프리드먼'의 통화적 설명이 주류였다. 통화량이 갑자기 확 줄어서 큰 일이 벌어졌다는 설명이다.

버냉키는 그것만으로는 그 기나긴 위기가 설명되지 않는다며, 공황의 파고가 깊어지고 또 길어진 것은 통화량 말고도 '금융기관의 위기', 즉 뱅크런과 그 후폭풍 때문이라고 논증했다. 제목에 '비통화적'이란 표현이 들어간 이유이기도 하다.

■ '그와 동료들이 2008, 2020년 금융위기 충격을 최소화했다.'

심사위원회는 '버냉키 등 3명이 금융시장에 대한 이해를 넓혔고, 이에 대처하는 우리 인류의 역량을 키웠다'라고 설명했다. 그의 이론이 맞는지는 2008년 금융위기가 증명했다. 중요 금융기관들의 부도 사태로 전 세계적인 금융위기가 확산할 당시, 공교롭게도 연준 의장이던 버냉키는 그의 이론을 현실에서 바로 적용할 기회를 얻는다. 운명적 인간이 운명적 위치에 있었다.

"디플레이션이 온다면 하늘에서 돈을 뿌려서라도 막겠다"는 말로 이미 '헬리콥터 벤'이라는 별명을 얻은 버냉키이기 때문에 '돈을 뿌려서' 위기 확산을 막았다고 생각할 수도 있지만, 그의 논문이 보여주듯 위기는 단순히 돈의 양이 쪼그라 들어서 오는 게 아니다. 거대 투자은행(리먼)과 보험사(AIG)가 무너지는 걸 본 금융기관들은 '돈 떼일까 봐' 모두 대출 문을 걸어 잠그고 기존 대출 회수에 나섰다. 아무도 추가 거래를 하지 않아 금융시장은 마비됐다.

즉, 돈을 풀기만 한다고 해결될 상황이 아니다. 금융중개자에 대한 신뢰 자체가 사라진 상황, 금융이 예금을 생산적 투자로 이어주는 연계 고리가 끊겨버렸기 때문이다.

"2008년 4분기에서 2009년 1분기까지 위기가 최고조에 달했던 기간 동안 이런 자본 흐름은 90퍼센트 이상 줄었다. 마치 거대한 어떤 무게중심이 갑자기 사라지면서 금융시스템 전체가 엄청난 충격을 고스란히 받아낼 수밖에 없는 상황이 발생했다." (p244, 붕괴, 애덤 투즈)

대공황 때와 동일한 상황이었고 지속하면 대공황처럼 깊고 긴 불황(대공황 당시 3년 만에 미국 GDP는 반 토막이 났고, 이전 수준의 GDP는 10년이 지나서야 회복한다. 이것이 전 세계적으로 확산해 보호주의 바람이 일고 2차 세계대전으로 이어지는 장기 불황의 씨앗이 된다.)이 지속한다.

![[‘루머가 자기 실현적 예언이 되어 금융위기를 초래할 수 있다’] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences](/data/fckeditor/new/image/2022/10/11/299931665455834794.png)

■ 버냉키 '레시피' : '정부가 금융을 지키고, 연준이 세계의 최종 대부자가 되었다.'

따라서 문제는 금융 중개 기능의 회복이었고 버냉키는 미국 정부와 함께 이 작업을 했다. 막대한 구제금융으로 우선 AIG를 살린다. 평가절하된 금융상품(MBS)을 사들였고, 보험 계약도 유지될 수 있게 했다. 거래 관계에 있던 기업들이 피해 보지 않게 했다.

즉 금융기관의 뒤에 정부가 있다는 믿음을 심어준 셈이다. 그리고 TARP[부실 자산 구제 프로그램 Troubled Assets Relief Program]를 성사시켰다. 부실화된 금융기관 전체(심지어 부실하지 않은 JP모건까지)를 반 의무적으로 참여시켜 미국의 금융시스템이 안전할 것임을 투자자들에게 확인시켰다.

동시에 금리 정책 외에 비전통적 통화정책 수단(양적 완화)까지 동원해 돈을 풀었다. 기업어음 시장, Repo 시장, MBS 시장할 것 없이 유동성을 공급했고, 전 세계 은행 핵심 업무에 뛰어들어 해결했다.

특히 통화 스와프로 전 세계 중앙은행과 금융시장을 안정시켰다. 연준이 세계 은행들의 '최종대부자'가 된 것인데, 이 금융위기를 기점으로 달러와 연준은 세계 금융시스템을 다시 한번 미국 중심으로 재조직한다. (붕괴, 애덤투즈)

2008년 금융위기가 대공황과는 다른 경로를 걷고 생각보다 이른 시점에 회복된 것은 바로 이같은 미국 정부와 연준의 통화 재정정책에 힘입은 것이다. 2020년 코로나 위기도 마찬가지다. 금융이 일순간 마비되고, 세계가 최고의 안전자산이라는 '미 국채'까지 투매하며 현금 확보에 사활을 걸었을 때 미 정부와 연준은 2008년에 배운 일을 다시 한번 행했다. 노벨상은 바로 이 두 번의 위기를 비교적 성공적으로 극복한 이론적 근거에 수여된 것이다.

1930년과 2000년대는 너무 시간 간격이 크다, 오래전과 비교해서 상을 주는 건 지나치다 싶다면 금융위기 이후 유럽을 보면 된다. '은행 시스템을 정부가 지킨다'는 확고한 선언이 없고(유럽은 쪼개져있었고, 독일은 탐욕적 금융을 정부가 재정 부양으로 지키는 데 부정적이었다.), 비전통적 통화정책을 제때 펼칠 만큼 강한 연방 중앙은행이 없던 상황(ECB는 독일 등의 반발에 망설였다.)으로 유럽의 위기는 오래 지속한다. 그 후폭풍이 이후 남유럽을 중심으로 전개된 재정위기다.

이렇게 버냉키와 그의 동료 연구자들(다이아몬드와 딥비그의 논문 역시 1983년 산이다. 모두 53년~55년생이니 동년배 연구자들이다.)은 어떤 의미에서 '히어로 무비의 주인공'처럼 보인다.

■ 그러나 이어진 불공정한 세상

그러나 위기를 막은 이후 세상은 그 전의 세상과는 달랐다. 뭔가 불공정해졌다. 시민들은 왜 탐욕적인 일을 벌인 금융이 처벌받지 않는지, 그 뒷처리를 정부와 중앙은행이 하는지 되물으며 거리로 나왔다. 위기의 장본인들이 자리를 보전받고, 보너스를 받고, 더 좋은 조건으로 이직하는 모습을 보며 '월가를 점령하라'며 반 금융자본주의에 대한 세계적인 바람을 일으켰다.

실제로 그 뒤 시장에 풀린 막대한 돈은 부자들 좋은 세상을 만들었다. 버냉키의 논문 핵심 내용이 '예금이 생산적 투자로 이어지게 하는 다리'로서의 금융을 보전하자는 것이었지만, 그가 구한 세계에서 그런 일은 일어나지 않았다. 막대한 유동성은 부동산과 자산시장으로만 흘러들었을 뿐, 생산적 투자로 이어지지 않았다. 부자들의 부동산과 주식 가격만 끌어올렸을 뿐 일자리를 만들지는 않았다는 뜻이다. 세계적 정치적 포퓰리즘, 세상의 모든 타자와 불화하는 적대적 세계관은 그 후폭풍이다.

![[은행이 예금자의 돈을 생산적 투자로 이어지게 하는 다리가 된다] 노벨상위원회 제공 © Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences](/data/fckeditor/new/image/2022/10/11/299931665455868502.png)

한국의 입장에서도 세계는 여전히 불만족스럽다. 금융위기는 분명 미국 월가와 런던 시티의 탐욕이 벌인 일인데, 그들은 처벌받지 않고 한국의 고통만 심했다. 외부로 열린 수출 중심 개방경제의 치명적 문제라고는 하지만, 왜 문제의 원흉보다 우리가 더 고통받아야 하는지는 여전히 물음표다. 세계화의 과실을 한국만 누린 것도 아니고, 진짜 이익은 서구 금융회사들이 누렸다.

그러니 버냉키가 살린 세상은 '돈 가지지 못한 사람, 미국 중심의 세계에서 변방인 국가'의 이익과는 거리가 먼 세상이었다. 양적 완화라는 '한 번도 가지 않은 길'이 초래한 세계는 분명 불공정했다. 물론 그 모두를 버냉키의 책임으로 돌릴 수는 없지만, '금융중개 시스템을 지켜야 한다'는 그의 소신이 초래한 일이 아니라고도 단언하기는 쉽지 않다.

■ 월가에는 너무나 무해(無害)한 영웅, 버냉키 수상의 뒷맛

연준 의장 자리에서 내려온 뒤 버냉키는 구설에 오른다. 2015년, 월가 최대의 헤지펀드 시타델에 취업한다. (게임스톱 당시 논란에 오른 바로 그 회사다.) 막대한 자문료를 받았을 텐데, 그도 모자라 세계 최고의 채권투자회사 핌코의 특별 고문위원회 위원장으로 참여한다. 고든 브라운 영국 총리와 장클로드 트리세 ECB 총재 등 당시 자문단 면면은 화려했다.

당시 자금유출과 실적 부진을 만회하기 위한 핌코의 조치였다는 분석이 나왔다. 그러니까 세계 금융위기를 막은 히어로가 채권회사의 위기 방어에도 투입된 것이다. 막대한 보수가 뒤따랐을 것인데, (우리의 전관이 김앤장 등의 고문으로 가는 세태와 다를 바는 없지만) 뒷맛이 씁쓸한 것은 어쩔 수 없다. 또 이번 수상으로 버냉키는 10억 원이 넘는 상금의 1/3도 받게 됐다.

'금융을 구한다'는 그의 학문적 성과와 의장으로서의 성취가 혹시 금융회사를 구한 것은 아닌지, 또 가지지 못한 사람들에게는 그다지 좋은 세상이 아닌 지금 세상을 만들어버린 것은 아닌지... 노벨상을 수상한 지금, 월가에는 너무 무해한(無害)한 영웅을 보며 생각할 수밖에 없다.

-

-

서영민 기자 seo0177@gmail.com

서영민 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.