조선 제일의 초상화가가 ‘전복’을 그린 이유는?

입력 2022.12.09 (07:00)

수정 2022.12.09 (12:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

위창 오세창 선생

위창 오세창 선생위창 오세창(吳世昌, 1864~1953) 선생은 다방면에서 큰 족적을 남긴 시대의 스승이었습니다. 3·1 운동 때는 민족대표 33인의 한 사람으로 활약하다가 3년간 옥고를 치렀고, 1945년 해방 직후에는 국민을 대표해 미 군정으로부터 조선왕조의 옥새를 넘겨받았을 만큼 존경받는 어른이었습니다. 만세보사와 대한민보사 사장을 지낸 언론인이기도 했죠.

그에 못지않게 중요한 건 선생이 우리 미술 문화 발전의 초석을 다진 선각자였다는 점입니다. 글씨와 전각에서 스스로 일가를 이뤘을 뿐 아니라, 아버지로부터 대물림한 뛰어난 안목을 지닌 당대 최고의 감식안이었습니다. 일제강점기에 막대한 재산을 들여 우리 문화재를 지켜낸 간송 전형필(全鎣弼, 1906~1962) 선생에게 문화재 수장가의 길을 열어준 스승이기도 했고요.

■조선 역대 화가들의 그림을 모은 화첩 《근역화휘》

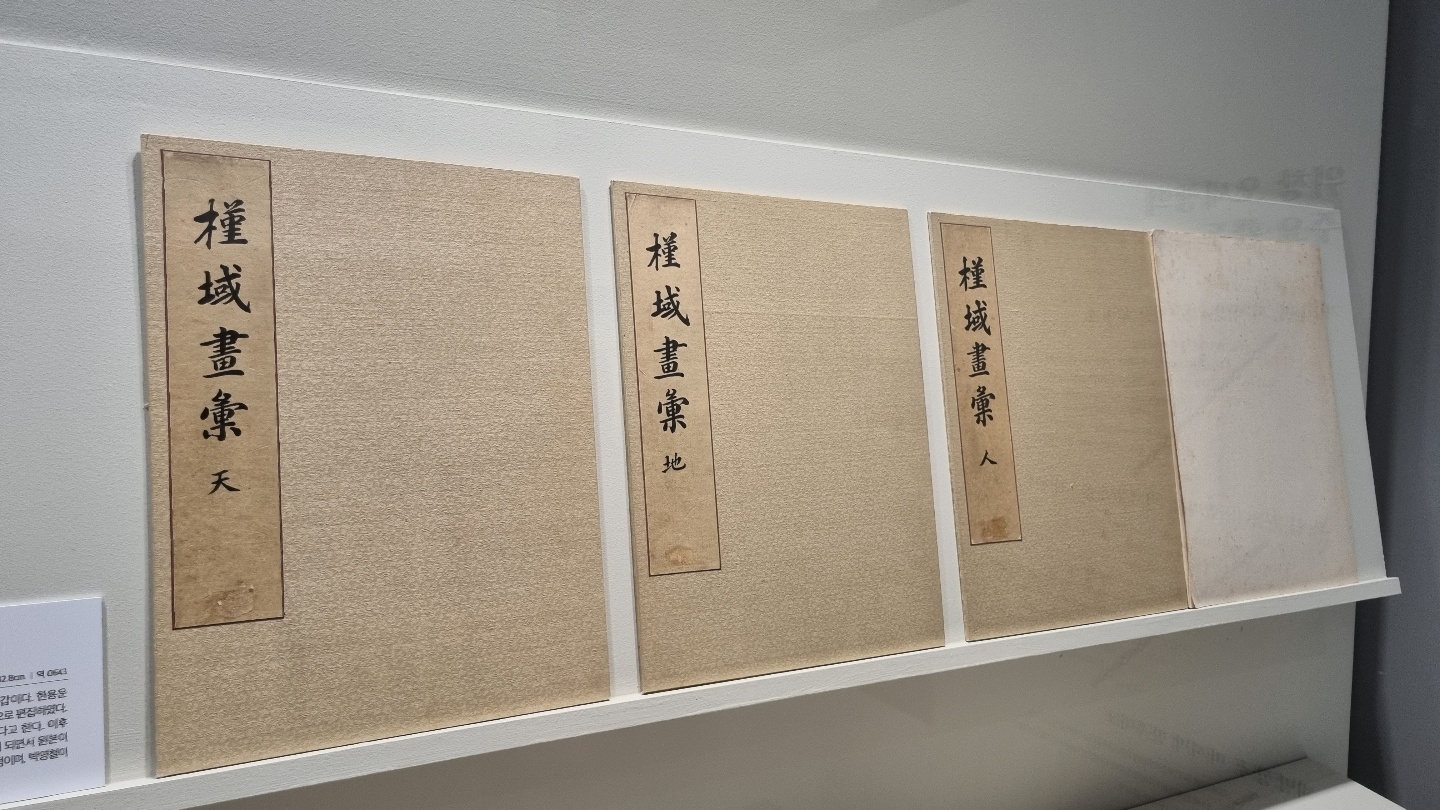

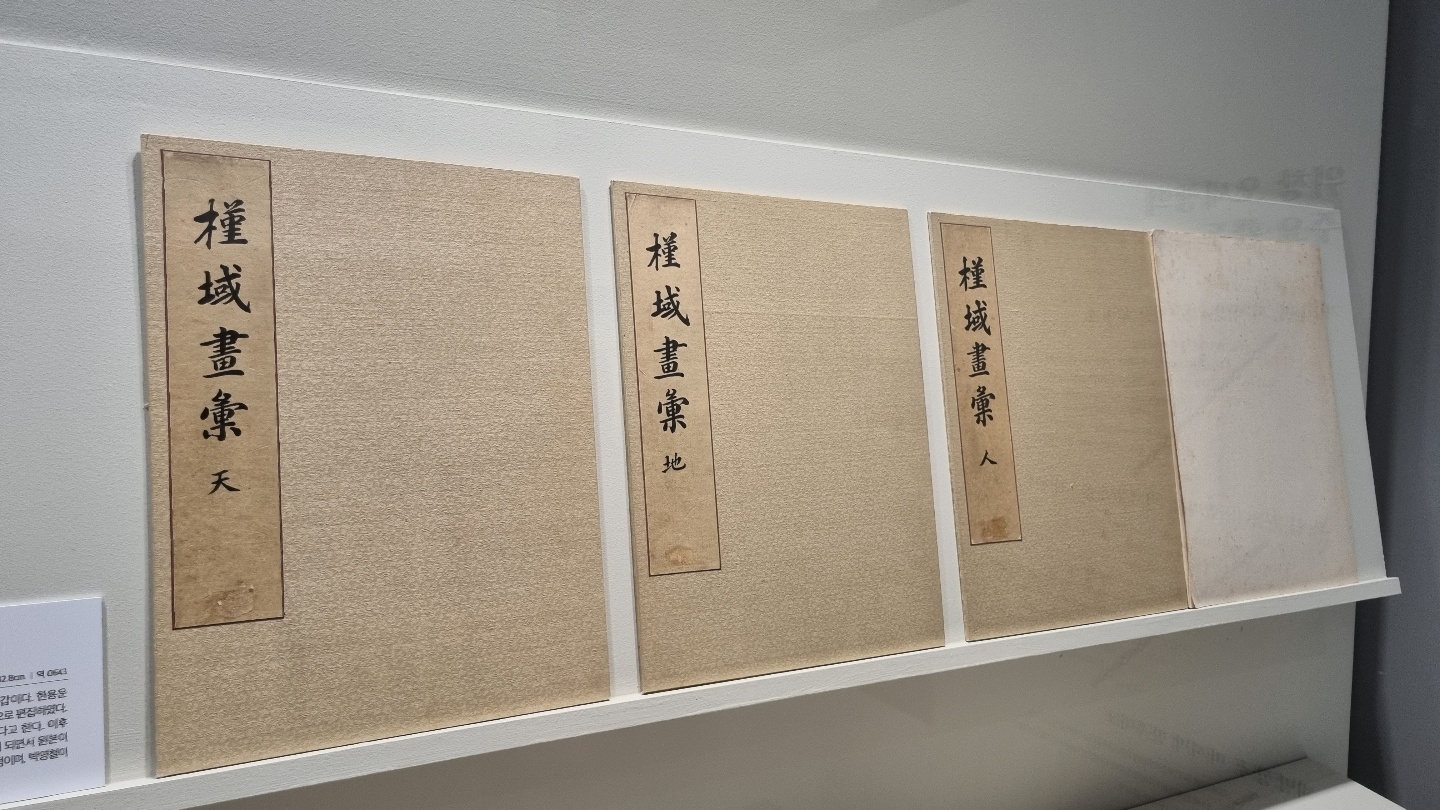

서울대학교 박물관 소장 《근역화휘(槿域畵彙)》

서울대학교 박물관 소장 《근역화휘(槿域畵彙)》오세창 선생 하면 빼놓을 수 없는 것이 바로 선생이 남긴 저술입니다. 대표적으로 《근역화휘(槿域畵彙)》, 《근역서휘(槿域書彙)》, 《근역서화징(槿域書畵徵)》 세 가지를 꼽는데요. 《근역화휘》는 조선 화가들의 그림 모음집, 《근역서휘》는 조선 서예가들의 글씨 모음집, 《근역서화징》은 역대 화가들의 인명록입니다. 그림이며 글씨를 볼 줄 아는 안목이 없다면 이런 작업을 해낼 수 없었겠죠. 하나하나가 귀한 유산입니다.

이 중에서도 조선 화가들의 그림을 한데 묶은 《근역화휘》는 실로 주목에 값합니다. 제목의 근역(槿域)은 예로부터 무궁화가 많다고 해서 생긴 우리나라의 별칭이고, 화(畵)는 그림, 휘(彙)는 모음, 묶음이란 뜻입니다. 해석하면 '우리나라 그림 모음집'입니다. 조선 화가 67명의 그림 67점을 천(天), 지(地), 인(人) 세 권에 나눠 수록했습니다. 이 귀한 물건은 오세창 선생과 친분이 있었던 문화재 수장가 박영철이 갖고 있다가 1940년 경성제국대학에 기증함으로써 자연스럽게 서울대학교 박물관 소장품이 됩니다.

■20년 만에 공개된 《근역화휘》의 면모

서울대학교 박물관이 2002년 전시 이후 20년 만에 《근역화휘》에 수록된 그림 67점을 모두 펼쳐서 공개하는 특별전을 열고 있습니다.

<몽유도원도>라는 불멸의 걸작을 남긴 조선 전기의 거장 안견(安堅, ?~?)의 작품으로 전해지는 <산수도>부터 양송당 김시(金禔, 1524~1593), 허주 이징(李澄, 1581~1653 이후), 공재 윤두서(尹斗緖, 1668~1715), 표암 강세황(姜世晃, 1713~1791), 겸재 정선(鄭敾, 1676~1759), 호생관 최북(崔北, 1720~?), 단원 김홍도(金弘道, 1745~1806 이후), 혜원 신윤복(申潤福, 1758~?), 오원 장승업(張承業, 1843~1897), 수운 유덕장(柳德章, 1675~1756), 연객 허필(許佖, 1709~1761), 자하 신위(申緯, 1769~1845), 우봉 조희룡(趙熙龍, 1789~1866), 몽인 정학교(丁學敎, 1832~1914), 추사 김정희(金正喜, 1786~1856), 석파 이하응(李昰應, 1820~1898), 심전 안중식(安中植, 1861~1919) 등 일일이 거론하기조차 숨 가쁠 정도로 한 시대를 풍미한 화가들의 그림이 망라됐습니다.

이 가운데서 제가 두 눈으로 직접 꼭 한 번 봤으면 했던 작품이 있어서 몹시도 반갑더군요. 언젠가 '책'과 '독서'를 소재로 한 조선시대 그림을 죽 찾아본 적이 있는데, 그때 딱 무릎을 치게 했던 그림이 있었습니다.

유운홍의 〈부신독서도〉

유운홍의 〈부신독서도〉한 젊은이가 등에 땔나무를 가득 실은 지게를 지고 걸으면서 책을 읽고 있군요. 제목을 붙이자면 '책 읽는 나무꾼'입니다. 중국 한나라 때 주매신(朱買臣, ?~B.C.115)이란 사람이 생계를 위해 산에서 나무를 해오면서도 공부를 게을리하지 않았다는 고사에서 유래했다 합니다.

그저 좋아서 읽는 것인지, 아니면 입신출세를 목표로 주경야독하는 건지, 우리 주인공이 입을 열지 않는 한 정확한 사연이야 알 길이 없겠지만, 걸으면서 책 읽는 그 뜨거운 열정만큼은 생생하게 전해옵니다. 이 작품은 조선 후기 헌종~철종 연간에 활동한 직업 화가 유운홍(劉運弘, 1797∼1859)의 그림입니다. 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있는 이미지와 달리 청록 채색이 아주 상쾌한 느낌을 주더군요. 역시 그림은 실물을 직접 봐야 제맛입니다.

■지금껏 보지 못했던 그림과 그 속에 숨은 보석

임희지의 〈난죽도〉

임희지의 〈난죽도〉대나무와 난초 그림으로 이름을 날린 역관(통역사로 중인 신분) 출신 화가 임희지(林熙之, 1765~?)의 그림입니다. 접힌 면을 중심으로 왼쪽에 대나무, 오른쪽에 난초를 적절한 크기와 방향으로 안배해 화면에 균형을 맞췄고, 때론 진하게, 때론 연하게 강약을 조절한 것도 아주 멋스럽습니다. 먹의 농담으로만 이런 조형적 효과를 낼 줄 알았던 화가의 무르익은 기량을 유감없이 보여주죠.

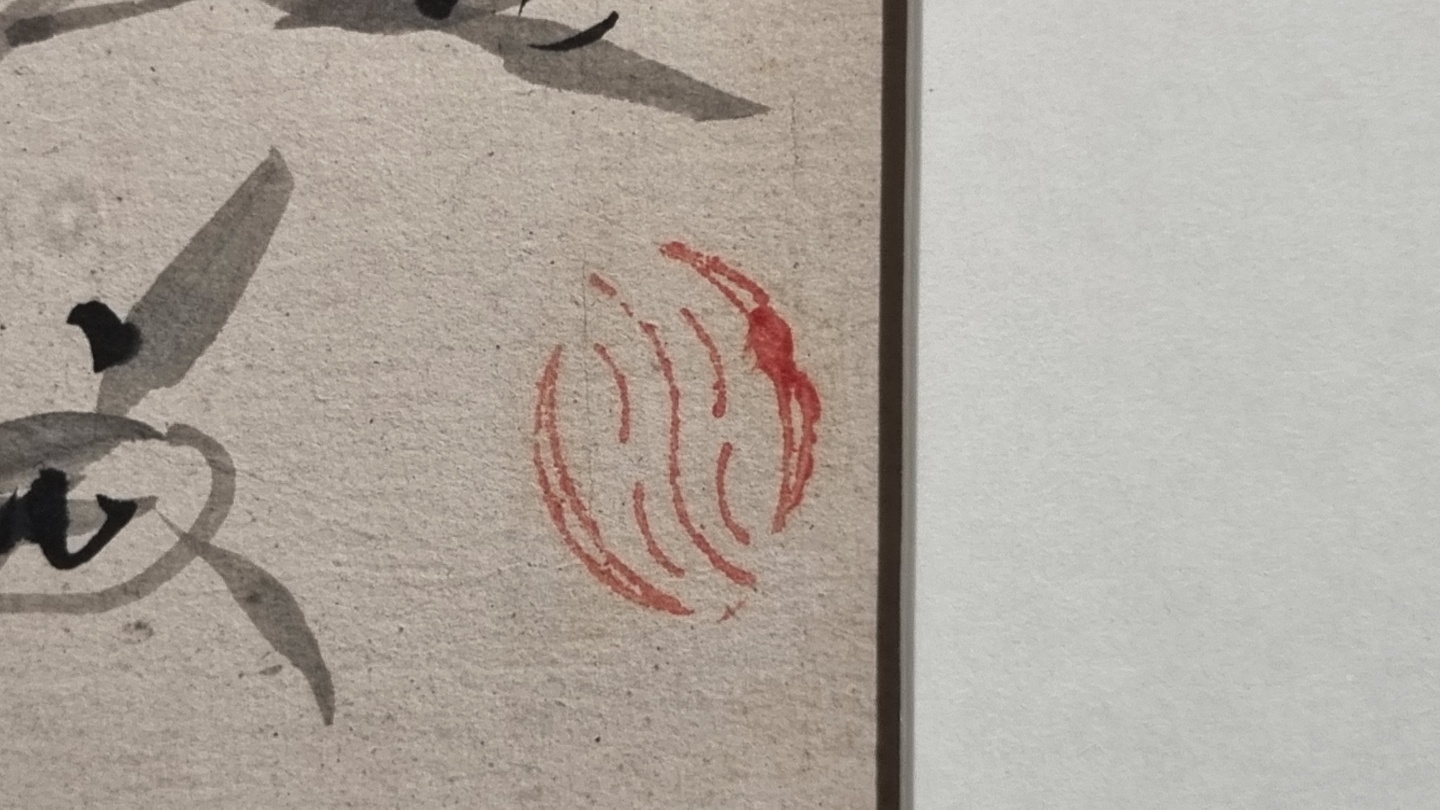

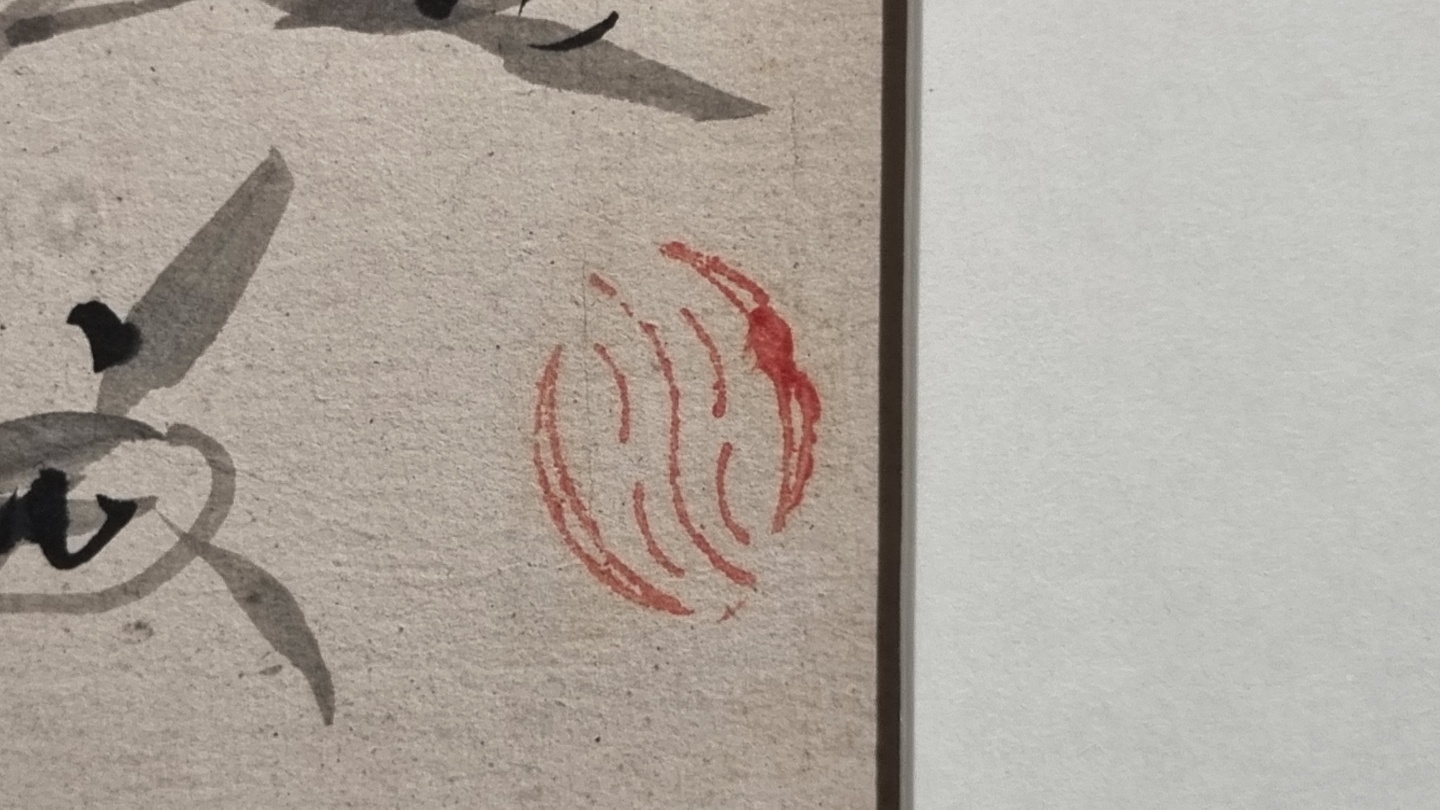

그런데 저는 이 그림에서 맨 오른쪽 도장에 눈이 가더군요. 언뜻 보면 입술 모양 같기도 하고, 난초 꽃에 날아드는 곤충 같기도 합니다. 자세히 들여다 보면 아주 재미있는 모양이죠. 일단 가운데 곡선을 이루는 선들은 물 흐르는 모양처럼 보입니다. 한자로 물 수(水) 자를 떠올리면 됩니다. 그리고 그 물을 양쪽으로 감싼 건 초승달 혹은 그믐달 모양으로 보입니다. 글자 그대로 수월(水月). 바로 화가 임희지의 호(號)입니다. 이렇게 그림 한구석에 가만히 찍은 도장 하나에서도 '멋'이 느껴지죠. 깨알 같은 재미를 줍니다.

■화가가 값비싼 '전복'을 그린 데는 그럴 만한 이유가…

조중묵의 〈전복도〉

조중묵의 〈전복도〉이것은 전복입니다. 전복은 예나 지금이나 값비싼 고급 식재료임이 틀림없죠. 화가는 19세기에 도화서 화원으로 활동한 조중묵(趙重黙, ?~?)이란 인물입니다. 초상화 잘 그리기로 유명해서 왕의 초상화를 일컫는 어진(御眞) 제작에 여러 차례 참여했다고 합니다. 특히 1872년에 모사에 참여한 '태조어진'은 현재 남아 전하는 유일한 태조 이성계의 초상화입니다.

이렇게 초상화로 이름을 날린 화가가 어떤 연유로 전복을 그렸을까. 직접 바다로 들어가 전복을 잡아보기라도 한 것처럼 바다 밑 환경을 느낌 있게 표현해 놓았습니다. 전복의 모양도 무척 사실적으로 묘사했죠. '전복 초상화'라 불러도 좋겠습니다.

화가가 특정한 동식물을 그리는 데는 다 그럴만한 이유가 있죠. 백이면 백 의미가 담기지 않는 경우는 없습니다. 전복을 가리키는 한자 복(鰒)은 복이 온다고 할 때 쓰는 복(福) 자와 음이 같습니다. 바로 그 음의 유사성을 빌어 '복 받으시길' 하는 길상(吉祥)의 의미로 그린 거죠. 틀림없이 새해를 맞아 누군가에게 그려준 선물이었을 겁니다. 저로서는 처음 보는 전복 그림이어서 더 눈길이 가는 작품입니다.

■고운 연꽃 잎 안에도 글씨를 베풀 줄 알았던 옛 화가의 '멋'

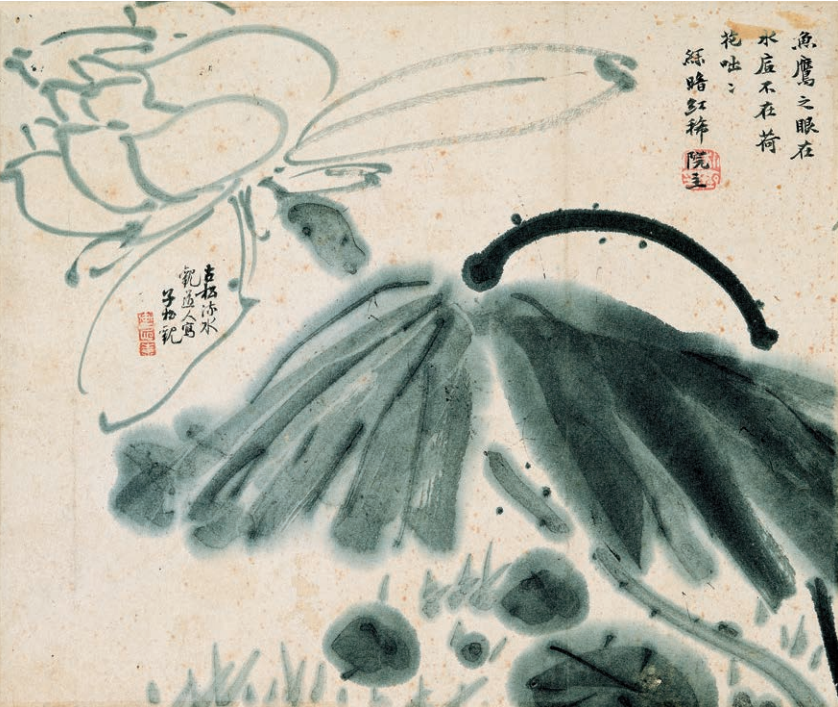

이인문의 〈연화도〉

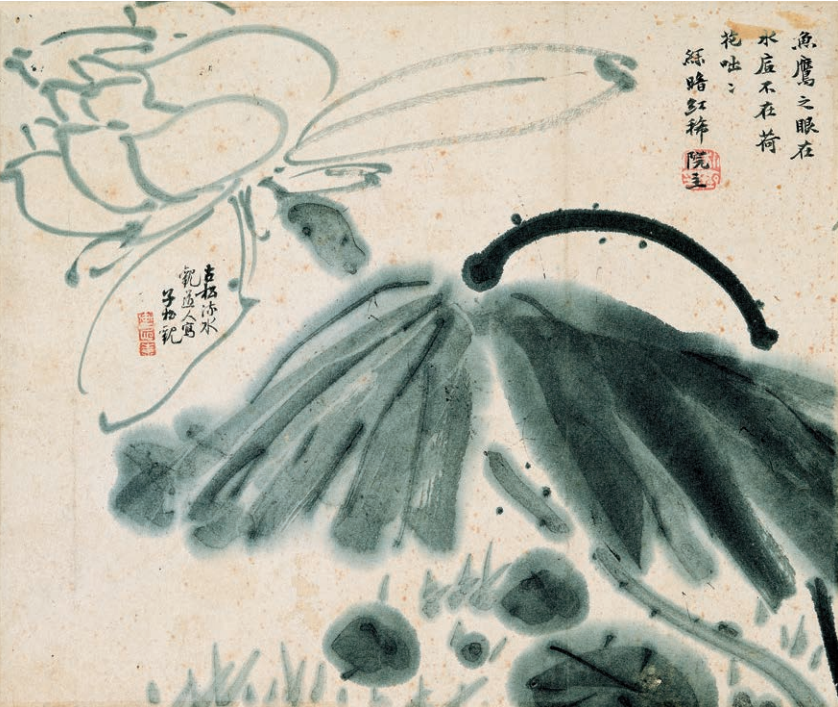

이인문의 〈연화도〉조선이 낳은 출세출의 화가 단원 김홍도의 둘도 없는 화가 친구로 알려진 이인문(李寅文, 1745~1824년 이후)은 김홍도 못지않게 뛰어난 화가였습니다. 저는 이 그림을 처음 본 순간 놀랐습니다. 요즘 화가가 그렸다고 해도 믿을 만큼 현대적인 감각이 돋보였거든요. 먹의 농담만으로 저렇게 다채로운 표현을 해낼 수 있다니, 감탄하지 않을 수 없었습니다.

하지만 제 눈을 사로잡은 건 연꽃 잎 안에 글자를 쓰고 도장을 찍은 저 남다른 감각이었습니다. '고송유수관도인(古松流水舘道人)이 그렸다(寫)'는 낙관을 했죠. 연꽃 그림도 일품이지만, 꽃잎이 살포시 감싸 안도록 낙관을 앉힌 저 참신한 조형 감각은 보면 볼수록 참 멋스럽습니다. 그림의 품격을 한껏 높여주는 '화룡정점'이라고 할까요.

■근역화휘와 조선의 화가들

《근역화휘》에 수록된 그림들은 엄밀히 말해서 각 화가의 대표작과는 다소 거리가 있고, 책이라는 제한된 지면에 묶을 수 있는 소품 위주입니다. 하지만 한 개인이 조선 시대에 내로라하는 화가들의 작품을 최소한 한 점 이상씩 모아 수록했다는 사실만으로도 그 가치는 말할 수 없이 큽니다.

《근역화휘》에는 소중한 우리 미술문화를 잘 보존해 후세에 전하겠다는 오세창 선생의 깊은 뜻이 담겨 있습니다. 그 살뜰한 마음이 참 고맙습니다. 여기에 미처 다 소개하지 못한 더 많은 작품을 더 많은 분이 전시장에서 직접 만날 수 있길 기대합니다.

| ■전시 정보 제목: 기획특별전 <붓을 물들이다 - 근역화휘와 조선의 화가들> 기간: 2023년 1월 31일까지 장소: 서울대학교박물관 2층 기획전시실 |

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 조선 제일의 초상화가가 ‘전복’을 그린 이유는?

-

- 입력 2022-12-09 07:00:27

- 수정2022-12-09 12:15:55

위창 오세창(吳世昌, 1864~1953) 선생은 다방면에서 큰 족적을 남긴 시대의 스승이었습니다. 3·1 운동 때는 민족대표 33인의 한 사람으로 활약하다가 3년간 옥고를 치렀고, 1945년 해방 직후에는 국민을 대표해 미 군정으로부터 조선왕조의 옥새를 넘겨받았을 만큼 존경받는 어른이었습니다. 만세보사와 대한민보사 사장을 지낸 언론인이기도 했죠.

그에 못지않게 중요한 건 선생이 우리 미술 문화 발전의 초석을 다진 선각자였다는 점입니다. 글씨와 전각에서 스스로 일가를 이뤘을 뿐 아니라, 아버지로부터 대물림한 뛰어난 안목을 지닌 당대 최고의 감식안이었습니다. 일제강점기에 막대한 재산을 들여 우리 문화재를 지켜낸 간송 전형필(全鎣弼, 1906~1962) 선생에게 문화재 수장가의 길을 열어준 스승이기도 했고요.

■조선 역대 화가들의 그림을 모은 화첩 《근역화휘》

오세창 선생 하면 빼놓을 수 없는 것이 바로 선생이 남긴 저술입니다. 대표적으로 《근역화휘(槿域畵彙)》, 《근역서휘(槿域書彙)》, 《근역서화징(槿域書畵徵)》 세 가지를 꼽는데요. 《근역화휘》는 조선 화가들의 그림 모음집, 《근역서휘》는 조선 서예가들의 글씨 모음집, 《근역서화징》은 역대 화가들의 인명록입니다. 그림이며 글씨를 볼 줄 아는 안목이 없다면 이런 작업을 해낼 수 없었겠죠. 하나하나가 귀한 유산입니다.

이 중에서도 조선 화가들의 그림을 한데 묶은 《근역화휘》는 실로 주목에 값합니다. 제목의 근역(槿域)은 예로부터 무궁화가 많다고 해서 생긴 우리나라의 별칭이고, 화(畵)는 그림, 휘(彙)는 모음, 묶음이란 뜻입니다. 해석하면 '우리나라 그림 모음집'입니다. 조선 화가 67명의 그림 67점을 천(天), 지(地), 인(人) 세 권에 나눠 수록했습니다. 이 귀한 물건은 오세창 선생과 친분이 있었던 문화재 수장가 박영철이 갖고 있다가 1940년 경성제국대학에 기증함으로써 자연스럽게 서울대학교 박물관 소장품이 됩니다.

■20년 만에 공개된 《근역화휘》의 면모

서울대학교 박물관이 2002년 전시 이후 20년 만에 《근역화휘》에 수록된 그림 67점을 모두 펼쳐서 공개하는 특별전을 열고 있습니다.

<몽유도원도>라는 불멸의 걸작을 남긴 조선 전기의 거장 안견(安堅, ?~?)의 작품으로 전해지는 <산수도>부터 양송당 김시(金禔, 1524~1593), 허주 이징(李澄, 1581~1653 이후), 공재 윤두서(尹斗緖, 1668~1715), 표암 강세황(姜世晃, 1713~1791), 겸재 정선(鄭敾, 1676~1759), 호생관 최북(崔北, 1720~?), 단원 김홍도(金弘道, 1745~1806 이후), 혜원 신윤복(申潤福, 1758~?), 오원 장승업(張承業, 1843~1897), 수운 유덕장(柳德章, 1675~1756), 연객 허필(許佖, 1709~1761), 자하 신위(申緯, 1769~1845), 우봉 조희룡(趙熙龍, 1789~1866), 몽인 정학교(丁學敎, 1832~1914), 추사 김정희(金正喜, 1786~1856), 석파 이하응(李昰應, 1820~1898), 심전 안중식(安中植, 1861~1919) 등 일일이 거론하기조차 숨 가쁠 정도로 한 시대를 풍미한 화가들의 그림이 망라됐습니다.

이 가운데서 제가 두 눈으로 직접 꼭 한 번 봤으면 했던 작품이 있어서 몹시도 반갑더군요. 언젠가 '책'과 '독서'를 소재로 한 조선시대 그림을 죽 찾아본 적이 있는데, 그때 딱 무릎을 치게 했던 그림이 있었습니다.

한 젊은이가 등에 땔나무를 가득 실은 지게를 지고 걸으면서 책을 읽고 있군요. 제목을 붙이자면 '책 읽는 나무꾼'입니다. 중국 한나라 때 주매신(朱買臣, ?~B.C.115)이란 사람이 생계를 위해 산에서 나무를 해오면서도 공부를 게을리하지 않았다는 고사에서 유래했다 합니다.

그저 좋아서 읽는 것인지, 아니면 입신출세를 목표로 주경야독하는 건지, 우리 주인공이 입을 열지 않는 한 정확한 사연이야 알 길이 없겠지만, 걸으면서 책 읽는 그 뜨거운 열정만큼은 생생하게 전해옵니다. 이 작품은 조선 후기 헌종~철종 연간에 활동한 직업 화가 유운홍(劉運弘, 1797∼1859)의 그림입니다. 인터넷에서 쉽게 찾을 수 있는 이미지와 달리 청록 채색이 아주 상쾌한 느낌을 주더군요. 역시 그림은 실물을 직접 봐야 제맛입니다.

■지금껏 보지 못했던 그림과 그 속에 숨은 보석

대나무와 난초 그림으로 이름을 날린 역관(통역사로 중인 신분) 출신 화가 임희지(林熙之, 1765~?)의 그림입니다. 접힌 면을 중심으로 왼쪽에 대나무, 오른쪽에 난초를 적절한 크기와 방향으로 안배해 화면에 균형을 맞췄고, 때론 진하게, 때론 연하게 강약을 조절한 것도 아주 멋스럽습니다. 먹의 농담으로만 이런 조형적 효과를 낼 줄 알았던 화가의 무르익은 기량을 유감없이 보여주죠.

그런데 저는 이 그림에서 맨 오른쪽 도장에 눈이 가더군요. 언뜻 보면 입술 모양 같기도 하고, 난초 꽃에 날아드는 곤충 같기도 합니다. 자세히 들여다 보면 아주 재미있는 모양이죠. 일단 가운데 곡선을 이루는 선들은 물 흐르는 모양처럼 보입니다. 한자로 물 수(水) 자를 떠올리면 됩니다. 그리고 그 물을 양쪽으로 감싼 건 초승달 혹은 그믐달 모양으로 보입니다. 글자 그대로 수월(水月). 바로 화가 임희지의 호(號)입니다. 이렇게 그림 한구석에 가만히 찍은 도장 하나에서도 '멋'이 느껴지죠. 깨알 같은 재미를 줍니다.

■화가가 값비싼 '전복'을 그린 데는 그럴 만한 이유가…

이것은 전복입니다. 전복은 예나 지금이나 값비싼 고급 식재료임이 틀림없죠. 화가는 19세기에 도화서 화원으로 활동한 조중묵(趙重黙, ?~?)이란 인물입니다. 초상화 잘 그리기로 유명해서 왕의 초상화를 일컫는 어진(御眞) 제작에 여러 차례 참여했다고 합니다. 특히 1872년에 모사에 참여한 '태조어진'은 현재 남아 전하는 유일한 태조 이성계의 초상화입니다.

이렇게 초상화로 이름을 날린 화가가 어떤 연유로 전복을 그렸을까. 직접 바다로 들어가 전복을 잡아보기라도 한 것처럼 바다 밑 환경을 느낌 있게 표현해 놓았습니다. 전복의 모양도 무척 사실적으로 묘사했죠. '전복 초상화'라 불러도 좋겠습니다.

화가가 특정한 동식물을 그리는 데는 다 그럴만한 이유가 있죠. 백이면 백 의미가 담기지 않는 경우는 없습니다. 전복을 가리키는 한자 복(鰒)은 복이 온다고 할 때 쓰는 복(福) 자와 음이 같습니다. 바로 그 음의 유사성을 빌어 '복 받으시길' 하는 길상(吉祥)의 의미로 그린 거죠. 틀림없이 새해를 맞아 누군가에게 그려준 선물이었을 겁니다. 저로서는 처음 보는 전복 그림이어서 더 눈길이 가는 작품입니다.

■고운 연꽃 잎 안에도 글씨를 베풀 줄 알았던 옛 화가의 '멋'

조선이 낳은 출세출의 화가 단원 김홍도의 둘도 없는 화가 친구로 알려진 이인문(李寅文, 1745~1824년 이후)은 김홍도 못지않게 뛰어난 화가였습니다. 저는 이 그림을 처음 본 순간 놀랐습니다. 요즘 화가가 그렸다고 해도 믿을 만큼 현대적인 감각이 돋보였거든요. 먹의 농담만으로 저렇게 다채로운 표현을 해낼 수 있다니, 감탄하지 않을 수 없었습니다.

하지만 제 눈을 사로잡은 건 연꽃 잎 안에 글자를 쓰고 도장을 찍은 저 남다른 감각이었습니다. '고송유수관도인(古松流水舘道人)이 그렸다(寫)'는 낙관을 했죠. 연꽃 그림도 일품이지만, 꽃잎이 살포시 감싸 안도록 낙관을 앉힌 저 참신한 조형 감각은 보면 볼수록 참 멋스럽습니다. 그림의 품격을 한껏 높여주는 '화룡정점'이라고 할까요.

■근역화휘와 조선의 화가들

《근역화휘》에 수록된 그림들은 엄밀히 말해서 각 화가의 대표작과는 다소 거리가 있고, 책이라는 제한된 지면에 묶을 수 있는 소품 위주입니다. 하지만 한 개인이 조선 시대에 내로라하는 화가들의 작품을 최소한 한 점 이상씩 모아 수록했다는 사실만으로도 그 가치는 말할 수 없이 큽니다.

《근역화휘》에는 소중한 우리 미술문화를 잘 보존해 후세에 전하겠다는 오세창 선생의 깊은 뜻이 담겨 있습니다. 그 살뜰한 마음이 참 고맙습니다. 여기에 미처 다 소개하지 못한 더 많은 작품을 더 많은 분이 전시장에서 직접 만날 수 있길 기대합니다.

| ■전시 정보 제목: 기획특별전 <붓을 물들이다 - 근역화휘와 조선의 화가들> 기간: 2023년 1월 31일까지 장소: 서울대학교박물관 2층 기획전시실 |

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.