태조 이성계가 고향집에 심은 소나무…그리고 목격자들

입력 2022.12.29 (10:21)

수정 2022.12.29 (10:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대한민국 1등 나무는 뭘까요? 예전에 한국인이 가장 사랑하는 나무를 조사했더니 '소나무'가 1등을 찍었답니다. 미술계만 봐도 소나무만 그리는 화가가 꽤 많고, 소나무만 조각하는 조각가가 있는가 하면, 소나무만 찍는 사진가도 있죠. 다른 나무에게서는 찾아볼 수 없는 현상인 건 분명합니다.

옛사람들도 그랬습니다. 조선시대 그림을 보면 실제로 소나무가 정말 많죠. <노송도>, <설송도> 등등 소나무를 단독 주연으로 내세운 그림도 허다합니다. 사시사철 푸르름을 잃지 않는, 그래서 변함없는 지조와 절개를 상징하는 상록수. 옛사람들이 소나무를 즐겨 그리고 사랑한 까닭입니다.

태조어진(太祖御眞), 1872년, 비단에 색, 220×151cm, 국보, 전주 경기전

태조어진(太祖御眞), 1872년, 비단에 색, 220×151cm, 국보, 전주 경기전

조선 건국의 아버지 태조 이성계(李成桂, 1335~1408)도 소나무를 무척이나 사랑한 분이었습니다. 『조선왕조실록』을 보면 태조 이성계가 심은 소나무 이야기가 여럿 나옵니다. 그중에서도 특히 주목받은 건 태조가 자신의 함흥 고향집에 심은 소나무였습니다.

■'남산 위의 저 소나무'에 철갑을 두른 까닭

지금까지 확인된 조선시대 사료 가운데 '이성계 소나무'를 언급한 가장 이른 기록은 조선 중기 문신 남구만(南九萬, 1629~1711)이 1674년에 지은 문집 『약천집(藥泉集)』 권29의 「함흥십경도기(咸興十景圖記)」 본궁(本宮) 편에 적은 다음과 같은 내용입니다.

태조가 정전 뒤에 소나무 여섯 그루를 심고, 스스로 호를 송헌이라 지었으며, 네 그루가 말라 죽고 두 그루가 살아 있다는 내용입니다. 이로부터 70여 년 뒤 함경도 출신으로 승지를 지낸 위창조(魏昌祖, 1703~1759)란 분이 『함산지(咸山誌)』라는 인문지리서에 남긴 기록은 조금 더 자세합니다.

태조가 소나무에 활을 걸어두곤 해서 괘궁송이란 이름까지 붙은 내력을 밝혀 놓았습니다. 그리고 마지막 줄에 철갑으로 소나무 기둥을 감쌌다는 표현은 어디서 많이 본 것 같죠. 애국가 2절 가사를 떠올려보세요. 게다가 임진왜란 때 왜적이 상처를 냈다는 점까지 생각한다면, 저 소나무는 그냥 소나무가 아니었던 겁니다. 태조 이성계의 분신이나 마찬가지였죠.

위창조는 생전에 함경도에 있는 태조 일가의 무덤을 샅샅이 조사해 『북로능전지(北路陵殿志)』라는 보고서를 만들어 영조에게 바쳤습니다. 함경도가 고향이니 그 동네 지리에 누구보다 빠싹했겠죠. 심지어 태조와 고향이 같았으니 그 시절에 그 척박한 땅에서 나고 자란 인연, 즉 '땅으로 맺어진 인연(地連)'에 대한 자부심이 오죽 컸을까요. 그러므로 '6 - 4 = 2'라는 증언은 신빙성이 아주 높습니다. 위창조는 '이성계 소나무'의 첫 번째 목격자입니다.

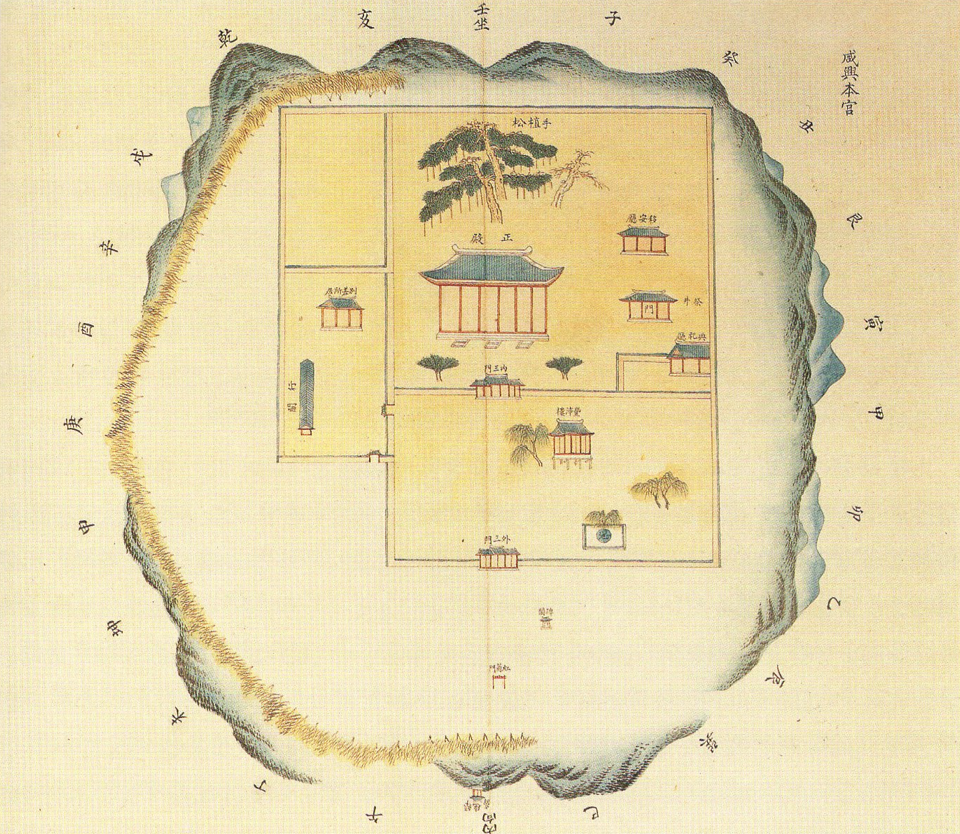

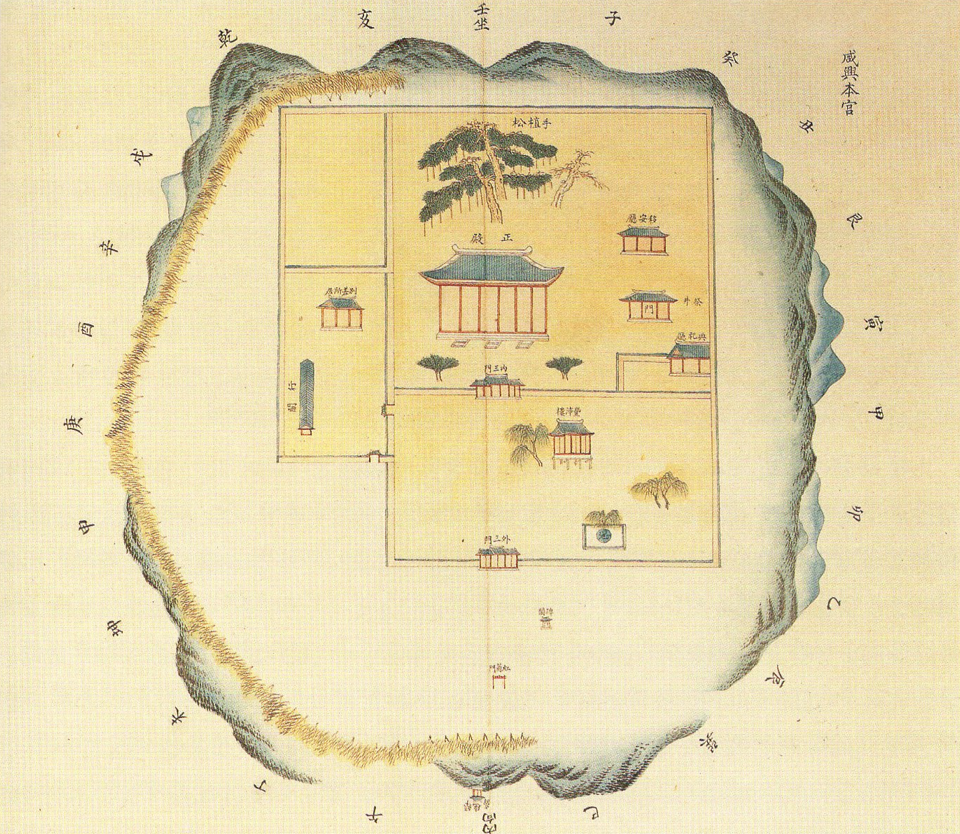

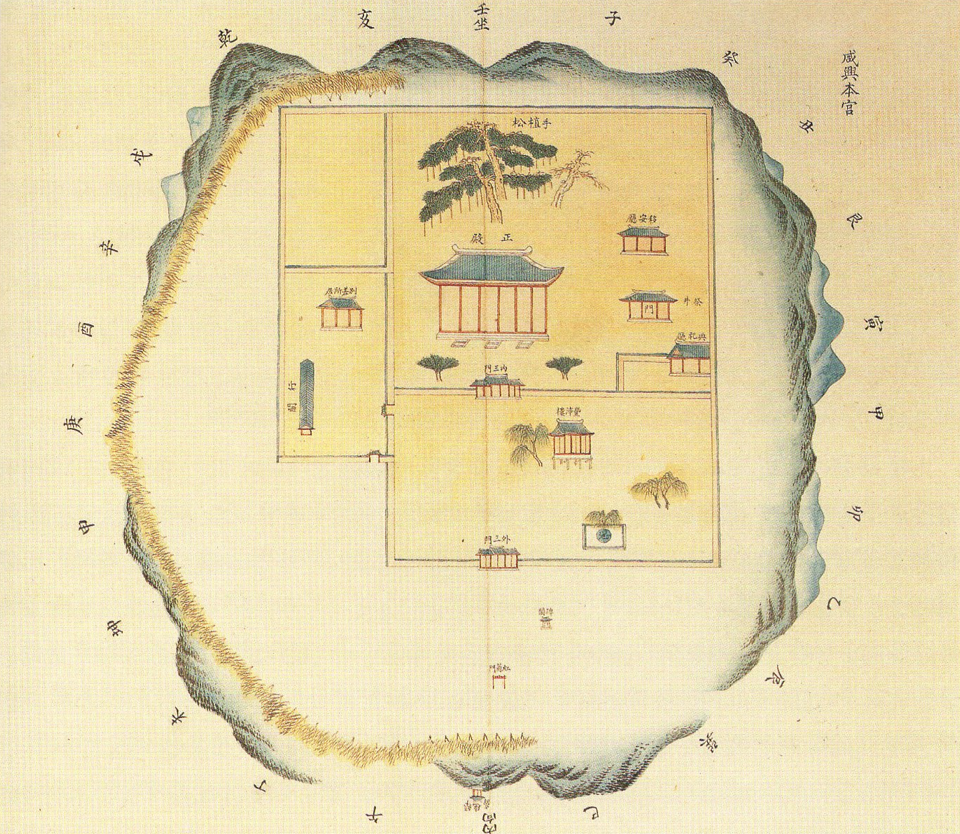

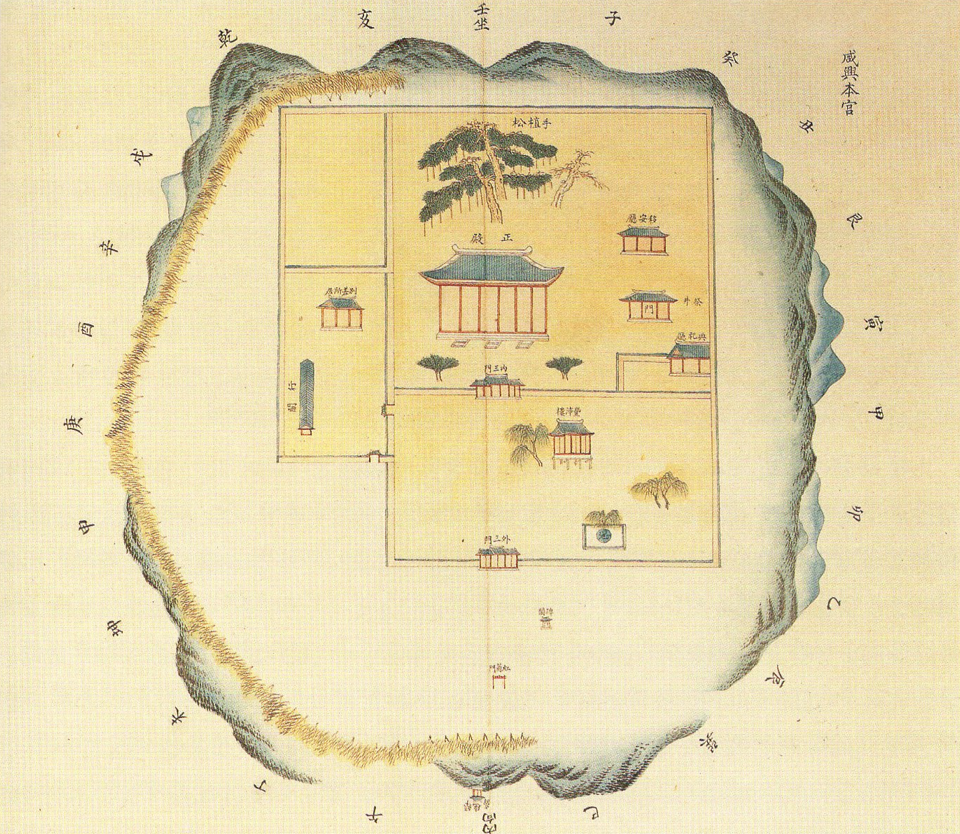

함흥본궁, 『북도각릉전도형』, 조선 후기, 종이에 색, 56.5×32.5cm, 국립문화재연구원

함흥본궁, 『북도각릉전도형』, 조선 후기, 종이에 색, 56.5×32.5cm, 국립문화재연구원

■'함흥의 명소' 함흥본궁 그림에서 찾은 단서들

백문이 불여일견. 이제 조선시대 그림에서 단서를 찾아보기로 합니다. 위창조가 『북로능전지』를 바친 이듬해인 1759년 영조는 예조판서로부터 태조의 4대 조상의 능(陵)과 전(殿)을 그리게 한 데 대한 보고를 받습니다. 이때 제작된 거로 추정되는 화첩이 『북도능전도형』 또는 『북도각릉전도형』이란 이름으로 전하는데요.

그중에서 함흥본궁의 모습입니다. 가운데 가장 큰 건물인 정전(正殿) 뒤로 잎이 무성한 소나무 두 그루와 그 옆으로 앙상하게 말라죽은 한 그루가 보입니다. 위창조의 기록과 일치하죠.

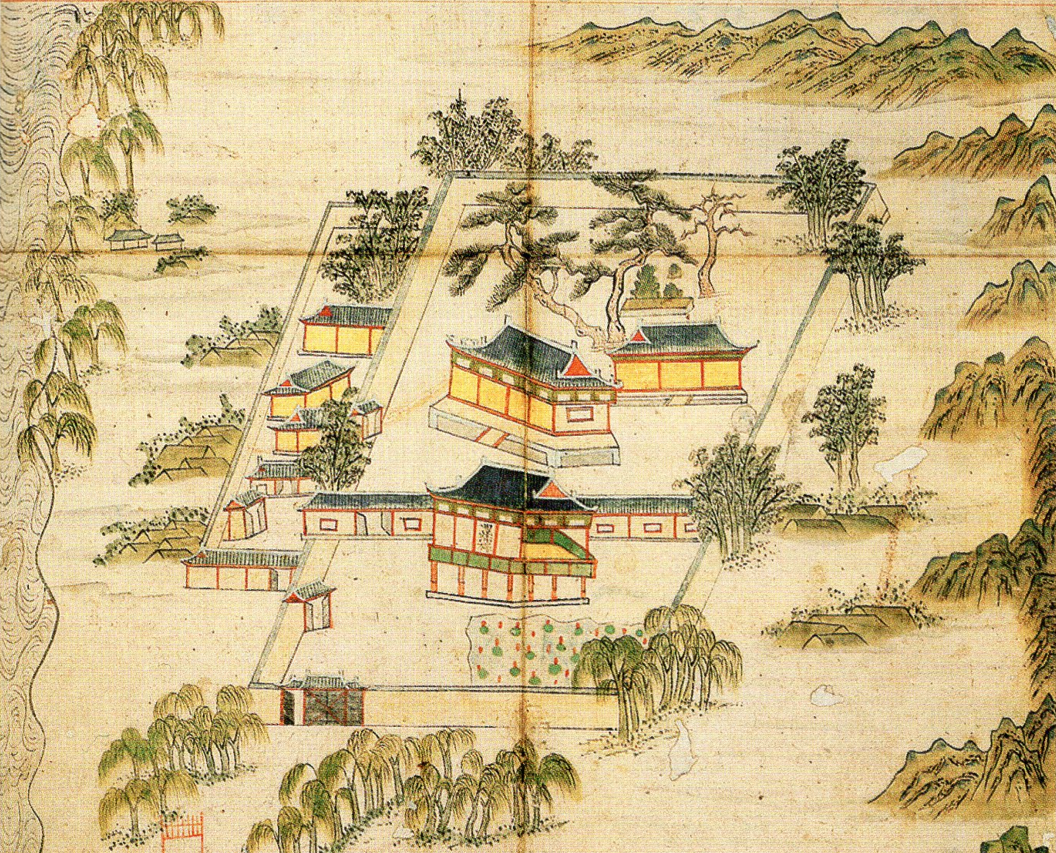

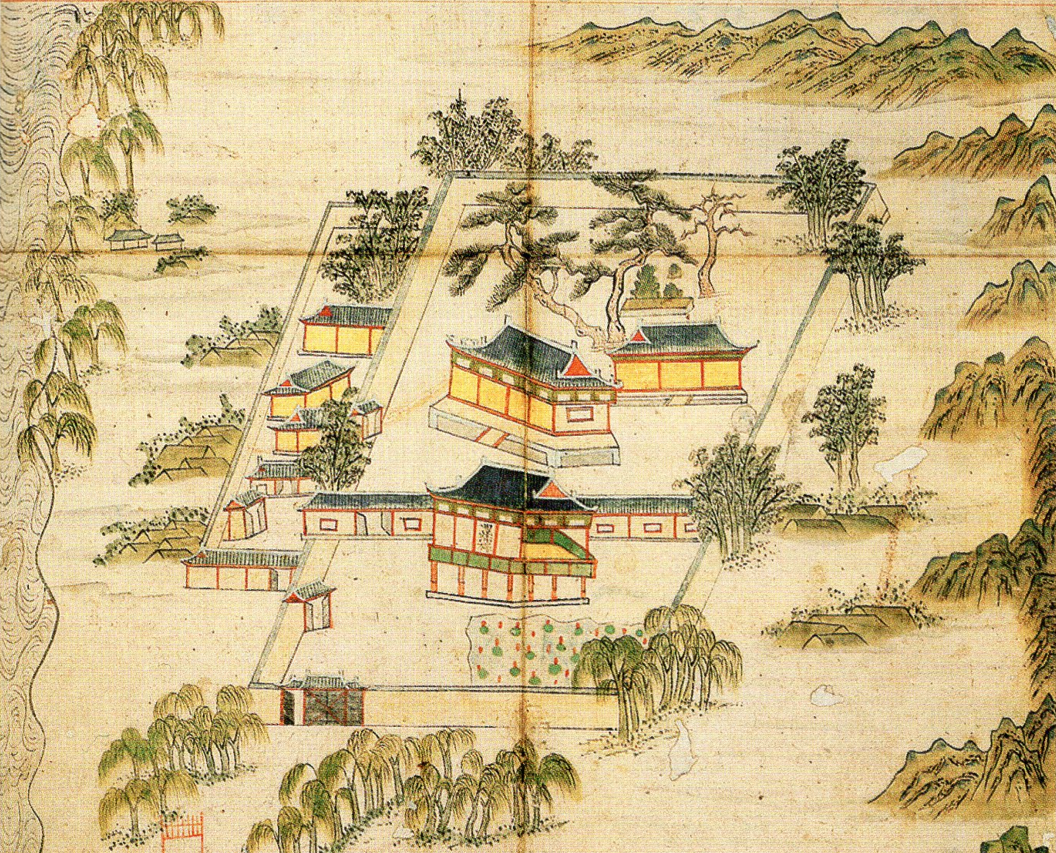

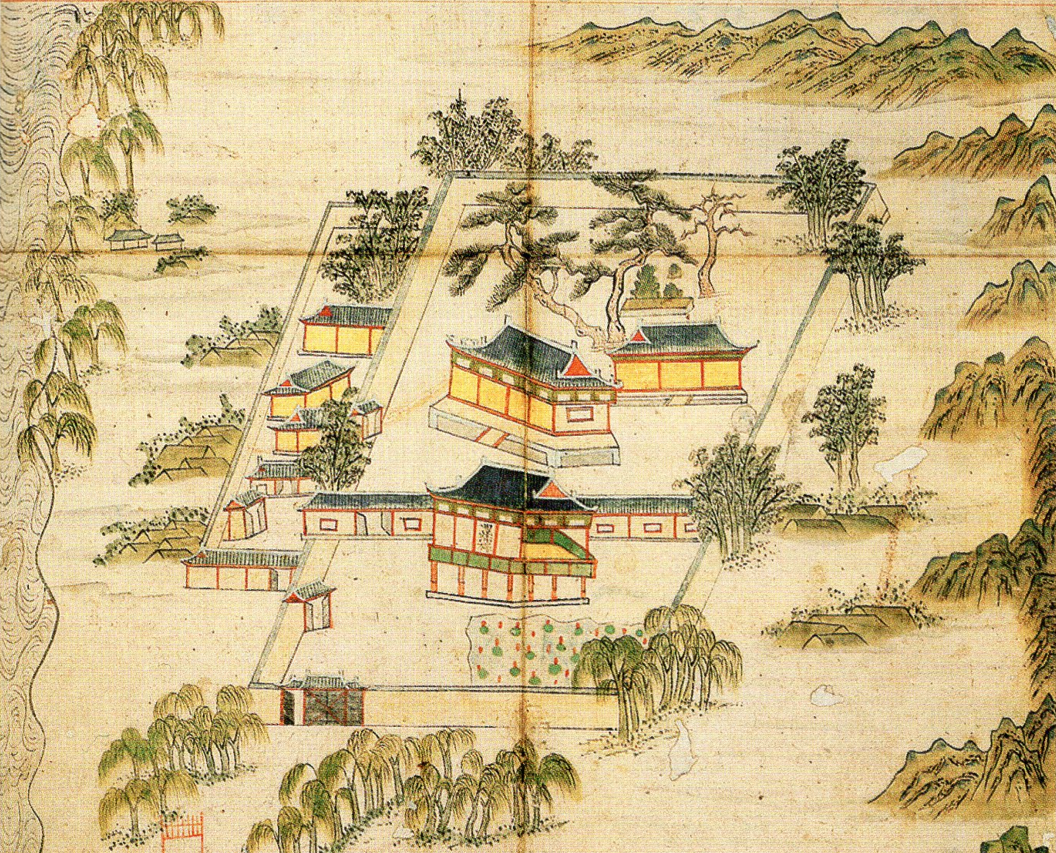

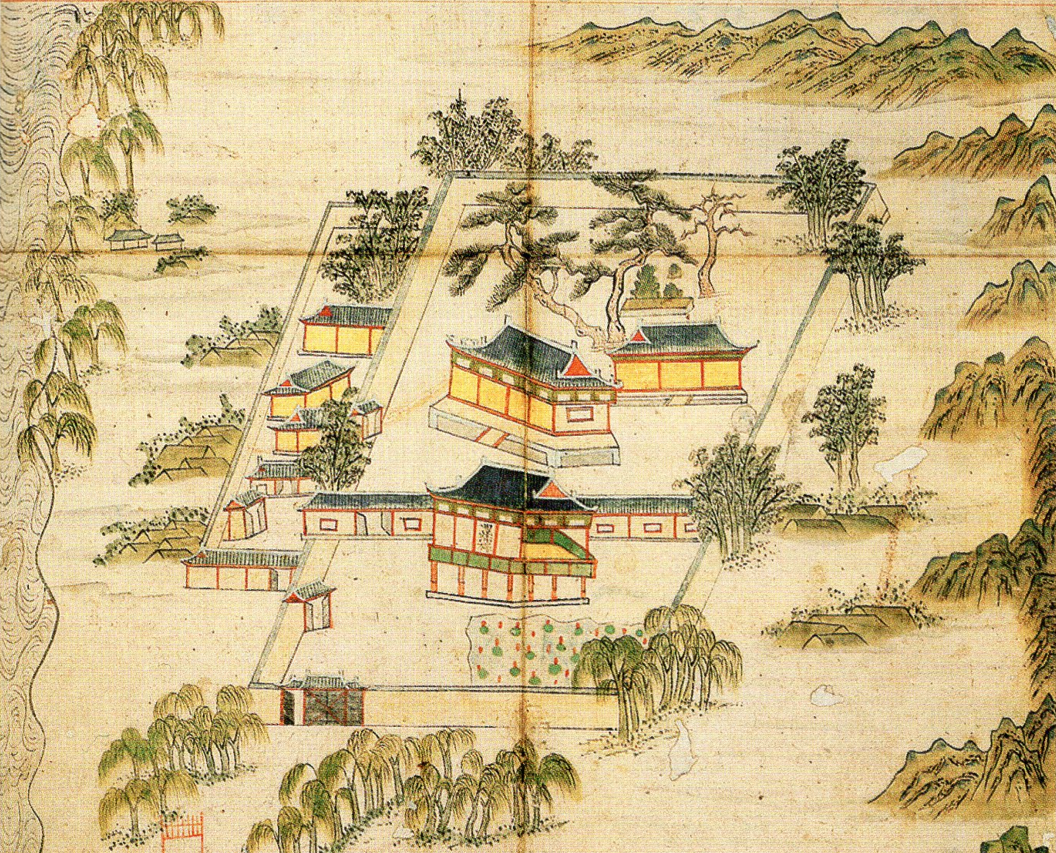

본궁(부분),『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』, 18세기, 종이에 색, 51.7×34cm, 국립중앙박물관

본궁(부분),『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』, 18세기, 종이에 색, 51.7×34cm, 국립중앙박물관

이 그림은 함흥지역의 명승지 그림을 모은 화첩 『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』에 수록된 본궁도(本宮圖)입니다. 조선을 건국하고 왕이 된 태조의 위상에 걸맞게 함흥에 있는 고향집도 궁(宮)으로 격상돼 대대적으로 성역화됩니다. 그리고 정확히 가로로 한 번, 세로로 한 번 접힌 면이 교차하는 화면의 정중앙에 소나무가 자리합니다.

이 역시 첫 번째 증인 위창조의 기록과 일치합니다. 이 그림은 17세기에 처음 그린 원본을 18세기에 그대로 베껴서 다시 그린 건데요. 세월이 지난 뒤에 화가가 직접 현장을 답사하고 바뀐 부분을 반영했을까요? 그럴 개연성은 희박해 보입니다. 아마도 어떤 필요에 의해 원본을 거의 그대로 옮겨 그렸을 겁니다. 원본의 소나무도 그림처럼 '2 + 1'이었겠죠.

■조선시대 양갓집 부인의 아주 특별한 함흥 여행기

여기서 또 한 증인을 모셔봅니다. 뜻밖에도 여성입니다. 주인공은 18세기에 함흥판관을 지낸 신대손(申大孫)의 부인 의유당 남씨입니다. 함흥판관으로 부임하는 남편을 따라 1769년(영조 45년)에 함흥에 간 의유당은 해마다 함흥 일대를 여행하고 기록으로 남겼는데요. 특히 1771년과 1772년의 여행 기록을 정리한 「동명일기(東溟日記)」에 함흥본궁을 돌아본 내용이 나옵니다.

뜰 앞에 키 작은 늙은 소나무가 한 그루 있는데, 태조가 직접 심은 것이다. 뒤뜰에도 키 큰 소나무 두 그루가 마주 서 있는데, 나이가 들어 받침목을 해놓았다. 정전 뒤에 두 그루가 있다는 것은 다른 기록이나 그림과 일치하고, 뜰 앞의 반송은 위에 소개한 『북도각릉전도형』의 그림에 보입니다. 좌우로 두 그루죠.

함흥본궁 소나무 형상을 이보다 더 자세하게 묘사한 기록은 없습니다. 더구나 기행문이죠. 교양 있는 여성의 섬세한 시선으로 현장의 정경을 아름답게 그려 놓은 의유당 남씨. '이성계 소나무'의 두 번째 목격자입니다.

그렇다면 『조선왕조실록』에는 뭐라고 돼 있을까요?

위의 것은 의례에 관한 의논 과정에서 사례로 언급된 것이라 소략하고, 주목할 것은 아래 기사입니다. 모양이 용 무늬 같다, 둘레가 매우 크다, 반은 썩고 반은 청색이라 기이한 모습이다. 소나무의 오랜 연륜을 말해주죠.

■'진경산수화의 거장' 겸재 정선이 그린 이성계 소나무

여기서 우리는 또 하나의 그림에 주목합니다. 조선 최고의 화가 겸재 정선(鄭敾, 1676∼1759)의 <함흥본궁송(咸興本宮松)>입니다.

정선 「함흥본궁송」 『정선화첩』, 조선 후기, 비단에 엷은 색, 28.8×23.3cm, 왜관수도원

정선 「함흥본궁송」 『정선화첩』, 조선 후기, 비단에 엷은 색, 28.8×23.3cm, 왜관수도원

왼쪽 상단에 보이는 '함흥본궁송'이란 제목 덕분에 함흥본궁에 있는 이성계 소나무를 그렸음을 분명하게 알 수 있죠. 겸재가 이 그림을 그린 내력은 이렇습니다. 겸재와 같은 시대를 산 박사해(朴師海, 1711∼?)란 인물이 있습니다. 승정원 승지와 사간원 대사간을 지낸 이력에 그림에도 꽤 조예가 깊었다고 하는데요. 박사해는 1756년(영조 32년) 함흥에 갔을 때 함흥본궁의 소나무를 직접 보게 됩니다.

겸재의 제자이기도 했던 박사해가 함흥본궁의 소나무를 직접 보고 돌아와 겸재에게 말로 설명해주고 그려달라 했다는 내용입니다. 겸재는 함흥본궁의 소나무를 직접 보지 않고 박사해의 설명을 근거로 이 그림을 그린 겁니다.

잎이 무성한 소나무 세 그루가 건물 지붕을 내려다보도록 전면에 크게 부각시킨 점이 특징적이죠. 지금까지 여러 그림에서 본 소나무의 위치나 두 그루만 살아 있다는 당시 역사적 상황과는 다릅니다. 게다가 이 그림은 박사해가 겸재에게 부탁해서 받은 바로 그 원본이 아니라 후대에 다시 그린 거로 추정됩니다. 박사해가 이 글을 쓴 건 1756년. 박사해는 '이성계 소나무'의 세 번째 목격자입니다.

혹자는 박사해가 현장을 충분히 상세하게 설명하지 않아서 겸재가 이렇게 그린 게 아닌가 추정합니다만, 그보다는 겸재가 처음부터 박사해에게 들은 그대로 그릴 생각이 없었던 거로 보는 것이 더 합리적이지 않을까요. 태조의 얼이 서린 소나무를 거장답게 나름대로 개성 있게 표현한 것이 아니었겠나 하는 겁니다.

조중묵 「함흥본궁」(부분), 19세기, 비단에 엷은 색, 131.571.5cm, 국립중앙박물관

조중묵 「함흥본궁」(부분), 19세기, 비단에 엷은 색, 131.571.5cm, 국립중앙박물관

마지막 그림은 조선 말기의 화원화가 조중묵(趙重默, 1820 ~ ?)의 <함흥본궁도>입니다. 이 그림의 소나무 역시 지금까지 본 그림과는 다르죠. 여기에선 정전 앞뜰에 커다란 소나무 두 그루가 서 있습니다. 나무 옆에 작은 글씨로 태조대왕수식송, 즉 태조대왕이 직접 심으신 소나무라고 적었습니다.

정전 뒤뜰로 시선을 옮기면 뿌리가 죄다 드러난 왜소한 소나무가 보이는데, 옆의 글귀는 이런 내용입니다. "세자송. 태조대왕이 직접 심은 나무가 저절로 말라죽었는데 가지 하나가 살아나 지금은 무성하다." 죽은 줄 알았던 나무에서 가지가 새로 뻗어나왔다 해서 세자송(世子松)이라 불렀다는 겁니다.

■이성계 소나무보다 더 유명한 '함흥차사'

가고 난 뒤에 아무 소식이 없는 경우를 일컬어 흔히 '함흥차사'라는 표현을 쓰죠. 두 차례 왕자의 난에 이도 저도 다 싫어진 태조는 1401년 고향 함흥으로 갑니다. 아들 태종이 사람을 보내 억지로 한양으로 모셨지만, 이듬해 다시 함흥으로 가버리죠. 아들 태종은 다시 아버지를 모셔오려고 사람을 보냅니다. 함흥으로 간 차사(差使)였습니다.

그런데 그렇게 보낸 차사를 죽이거나 가둬버리니, 당최 소식도 없고 한양으로 돌아오질 않더란 겁니다. '함흥차사'라는 말의 유래입니다. 고집스럽게 버티던 태조는 나중에 조선 건국의 동지였던 무학대사가 찾아가자 그제서야 한양으로 다시 돌아옵니다.

이래저래 사연도 많고 이야깃거리도 많은 태조 이성계의 고향 함흥의 본궁. 이곳은 현재 북한의 국보 문화유물 제107호로 지정돼 있습니다.

옛사람들도 그랬습니다. 조선시대 그림을 보면 실제로 소나무가 정말 많죠. <노송도>, <설송도> 등등 소나무를 단독 주연으로 내세운 그림도 허다합니다. 사시사철 푸르름을 잃지 않는, 그래서 변함없는 지조와 절개를 상징하는 상록수. 옛사람들이 소나무를 즐겨 그리고 사랑한 까닭입니다.

태조어진(太祖御眞), 1872년, 비단에 색, 220×151cm, 국보, 전주 경기전

태조어진(太祖御眞), 1872년, 비단에 색, 220×151cm, 국보, 전주 경기전조선 건국의 아버지 태조 이성계(李成桂, 1335~1408)도 소나무를 무척이나 사랑한 분이었습니다. 『조선왕조실록』을 보면 태조 이성계가 심은 소나무 이야기가 여럿 나옵니다. 그중에서도 특히 주목받은 건 태조가 자신의 함흥 고향집에 심은 소나무였습니다.

■'남산 위의 저 소나무'에 철갑을 두른 까닭

지금까지 확인된 조선시대 사료 가운데 '이성계 소나무'를 언급한 가장 이른 기록은 조선 중기 문신 남구만(南九萬, 1629~1711)이 1674년에 지은 문집 『약천집(藥泉集)』 권29의 「함흥십경도기(咸興十景圖記)」 본궁(本宮) 편에 적은 다음과 같은 내용입니다.

| 정전 뒤의 여섯 그루 소나무는 바로 태조대왕이 손수 심으신 것이니, 송헌(松軒)이라고 이름 지은 것은 이 때문이다. 임진왜란에도 무사하였는데, 세월이 오래되어 소나무가 말라 썩었으나, 그중 두 그루는 푸른 잎이 아직도 예전처럼 울창하다. |

태조가 정전 뒤에 소나무 여섯 그루를 심고, 스스로 호를 송헌이라 지었으며, 네 그루가 말라 죽고 두 그루가 살아 있다는 내용입니다. 이로부터 70여 년 뒤 함경도 출신으로 승지를 지낸 위창조(魏昌祖, 1703~1759)란 분이 『함산지(咸山誌)』라는 인문지리서에 남긴 기록은 조금 더 자세합니다.

| 수직송(手植松)은 궁 뒤뜰에 있으며 태조께서 아직 왕위에 오르시기 전 이곳에 계실 때 이들을 손수 심으시고 자기 호를 송헌(松軒)이라 하였으니 이 소나무들을 두고 이른 말이다. 태조께서 활을 쏘시고 과녁을 검사하실 때 매번 활을 소나무에 걸었으므로 사람들이 모두 이 소나무들을 아꼈으며 '괘궁송(掛弓松)'이라 하였다. 옛부터 여섯 그루의 소나무가 나란히 서 있었는데 1624년 이후 네 그루가 말라죽고 두 그루만이 남았으나 울창하기가 옛날과 같았다. 소나무들의 가지와 줄기가 용 모양으로 뒤틀리고 시원한 그늘이 정원의 반을 거의 덮었으나 새들이 감히 서식하지 않았다. 임진왜란 때 이 나무에 상처를 내는 왜적들이 있었으므로 사람들이 철갑으로 소나무 기둥을 감쌌더라. |

태조가 소나무에 활을 걸어두곤 해서 괘궁송이란 이름까지 붙은 내력을 밝혀 놓았습니다. 그리고 마지막 줄에 철갑으로 소나무 기둥을 감쌌다는 표현은 어디서 많이 본 것 같죠. 애국가 2절 가사를 떠올려보세요. 게다가 임진왜란 때 왜적이 상처를 냈다는 점까지 생각한다면, 저 소나무는 그냥 소나무가 아니었던 겁니다. 태조 이성계의 분신이나 마찬가지였죠.

위창조는 생전에 함경도에 있는 태조 일가의 무덤을 샅샅이 조사해 『북로능전지(北路陵殿志)』라는 보고서를 만들어 영조에게 바쳤습니다. 함경도가 고향이니 그 동네 지리에 누구보다 빠싹했겠죠. 심지어 태조와 고향이 같았으니 그 시절에 그 척박한 땅에서 나고 자란 인연, 즉 '땅으로 맺어진 인연(地連)'에 대한 자부심이 오죽 컸을까요. 그러므로 '6 - 4 = 2'라는 증언은 신빙성이 아주 높습니다. 위창조는 '이성계 소나무'의 첫 번째 목격자입니다.

함흥본궁, 『북도각릉전도형』, 조선 후기, 종이에 색, 56.5×32.5cm, 국립문화재연구원

함흥본궁, 『북도각릉전도형』, 조선 후기, 종이에 색, 56.5×32.5cm, 국립문화재연구원■'함흥의 명소' 함흥본궁 그림에서 찾은 단서들

백문이 불여일견. 이제 조선시대 그림에서 단서를 찾아보기로 합니다. 위창조가 『북로능전지』를 바친 이듬해인 1759년 영조는 예조판서로부터 태조의 4대 조상의 능(陵)과 전(殿)을 그리게 한 데 대한 보고를 받습니다. 이때 제작된 거로 추정되는 화첩이 『북도능전도형』 또는 『북도각릉전도형』이란 이름으로 전하는데요.

그중에서 함흥본궁의 모습입니다. 가운데 가장 큰 건물인 정전(正殿) 뒤로 잎이 무성한 소나무 두 그루와 그 옆으로 앙상하게 말라죽은 한 그루가 보입니다. 위창조의 기록과 일치하죠.

본궁(부분),『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』, 18세기, 종이에 색, 51.7×34cm, 국립중앙박물관

본궁(부분),『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』, 18세기, 종이에 색, 51.7×34cm, 국립중앙박물관이 그림은 함흥지역의 명승지 그림을 모은 화첩 『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』에 수록된 본궁도(本宮圖)입니다. 조선을 건국하고 왕이 된 태조의 위상에 걸맞게 함흥에 있는 고향집도 궁(宮)으로 격상돼 대대적으로 성역화됩니다. 그리고 정확히 가로로 한 번, 세로로 한 번 접힌 면이 교차하는 화면의 정중앙에 소나무가 자리합니다.

이 역시 첫 번째 증인 위창조의 기록과 일치합니다. 이 그림은 17세기에 처음 그린 원본을 18세기에 그대로 베껴서 다시 그린 건데요. 세월이 지난 뒤에 화가가 직접 현장을 답사하고 바뀐 부분을 반영했을까요? 그럴 개연성은 희박해 보입니다. 아마도 어떤 필요에 의해 원본을 거의 그대로 옮겨 그렸을 겁니다. 원본의 소나무도 그림처럼 '2 + 1'이었겠죠.

■조선시대 양갓집 부인의 아주 특별한 함흥 여행기

여기서 또 한 증인을 모셔봅니다. 뜻밖에도 여성입니다. 주인공은 18세기에 함흥판관을 지낸 신대손(申大孫)의 부인 의유당 남씨입니다. 함흥판관으로 부임하는 남편을 따라 1769년(영조 45년)에 함흥에 간 의유당은 해마다 함흥 일대를 여행하고 기록으로 남겼는데요. 특히 1771년과 1772년의 여행 기록을 정리한 「동명일기(東溟日記)」에 함흥본궁을 돌아본 내용이 나옵니다.

| 다 보고 나오니 뜰 앞에 반송(盤松)이 있었다. 키가 작아 손으로 만질 수 있고 양산 같이 펼쳐져 있는데 약간 누런이 잎이 있는 늙은 소나무지만 새로웠다. 이 모두 태조께서 다 친히 심으신 것으로 수백 년이 지났는데도 이리 싱싱하니 어찌 기이하지 않은가. 뒤로 돌아 들어가니 큰 소나무가 마주 서 있었다. 몸은 남자의 아름으로 두 아름은 되고 가지마다 용이 몸을 튼 듯 굽어져 얹혀 있으며 높이가 대여섯 길은 되었는데 가지가 시들고 잎이 누렇게 되어 많이 떨어졌다. 옛날에는 나무 몸을 개가죽으로 다 쌌다고 하는데 녹아서 보자기로 싸고 구리 띠를 만들어 감아놓았다. 곧고 큰 나무로 사면으로 들어 받치고 있었다. - 김경미 <여성, 오래전 여행을 꿈꾸다>(나의시간, 2019)에서 인용 |

뜰 앞에 키 작은 늙은 소나무가 한 그루 있는데, 태조가 직접 심은 것이다. 뒤뜰에도 키 큰 소나무 두 그루가 마주 서 있는데, 나이가 들어 받침목을 해놓았다. 정전 뒤에 두 그루가 있다는 것은 다른 기록이나 그림과 일치하고, 뜰 앞의 반송은 위에 소개한 『북도각릉전도형』의 그림에 보입니다. 좌우로 두 그루죠.

함흥본궁 소나무 형상을 이보다 더 자세하게 묘사한 기록은 없습니다. 더구나 기행문이죠. 교양 있는 여성의 섬세한 시선으로 현장의 정경을 아름답게 그려 놓은 의유당 남씨. '이성계 소나무'의 두 번째 목격자입니다.

그렇다면 『조선왕조실록』에는 뭐라고 돼 있을까요?

| 함흥(咸興)의 본궁(本宮) 안에 있는, 태조 대왕께서 손수 심으신 소나무에 대해서도 아직껏 비석을 세우거나 비각을 짓지 않고 있으니... (<정조실록> 29권, 정조 14년(1790년) 3월 20일 경자 6번째 기사) <태조께서> 손수 심으셨다고 하는 소나무는 다른 소나무와 저절로 달라서 모양이 용(龍)의 무늬 같은데, 그 둘레가 매우 크지만 반은 썩고 반은 청색이어서 더욱 기이하게 여길 만합니다. (<순조실록> 11권, 순조 8년(1808년) 5월 12일 정미 2번째 기사) |

위의 것은 의례에 관한 의논 과정에서 사례로 언급된 것이라 소략하고, 주목할 것은 아래 기사입니다. 모양이 용 무늬 같다, 둘레가 매우 크다, 반은 썩고 반은 청색이라 기이한 모습이다. 소나무의 오랜 연륜을 말해주죠.

■'진경산수화의 거장' 겸재 정선이 그린 이성계 소나무

여기서 우리는 또 하나의 그림에 주목합니다. 조선 최고의 화가 겸재 정선(鄭敾, 1676∼1759)의 <함흥본궁송(咸興本宮松)>입니다.

정선 「함흥본궁송」 『정선화첩』, 조선 후기, 비단에 엷은 색, 28.8×23.3cm, 왜관수도원

정선 「함흥본궁송」 『정선화첩』, 조선 후기, 비단에 엷은 색, 28.8×23.3cm, 왜관수도원왼쪽 상단에 보이는 '함흥본궁송'이란 제목 덕분에 함흥본궁에 있는 이성계 소나무를 그렸음을 분명하게 알 수 있죠. 겸재가 이 그림을 그린 내력은 이렇습니다. 겸재와 같은 시대를 산 박사해(朴師海, 1711∼?)란 인물이 있습니다. 승정원 승지와 사간원 대사간을 지낸 이력에 그림에도 꽤 조예가 깊었다고 하는데요. 박사해는 1756년(영조 32년) 함흥에 갔을 때 함흥본궁의 소나무를 직접 보게 됩니다.

| 신이 일찍이 궁을 몸소 살펴보오니 함흥 치부 동쪽에 있었사온데 우리 태조대왕의 옛 집이었사옵니다. 태조께서 손수 심으신 소나무 세 그루가 있었사온대 그 크기는 소를 가릴만 하였사옵고, 그 줄기는 붉었사오며 가지는 아래로 늘어져 땅에 닿았었사와 소나무보기를 많이 하였삽지만 그 장대함이 이와 같은 것은 아직 없었사옵니다. 그 하나는 구리로 한 길쯤을 씌워 놓았사온데 전해오는 말로는 임진년 왜구가 도끼로 찍자 피가 나서 두려워 그친 후에 이 덮개를 만들어 그 상처를 감싸았다 하옵니다 신이 정선을 위해서 그 보온 바를 말하옵고 그것을 묘사하게 하오니 선은 사실 보지 못하였삽고 말만 듣자왔사오나 그 방불하옴이 있사옵니다. 신이 또 엎드려 건원릉(태조의 능) 능침(정자각)의 도끼자국을 살펴보건대 그 일이 소나무와 부합하옵니다. - 최완수 <겸재 정선 진경산수화>(범우사, 1993)에서 인용 |

겸재의 제자이기도 했던 박사해가 함흥본궁의 소나무를 직접 보고 돌아와 겸재에게 말로 설명해주고 그려달라 했다는 내용입니다. 겸재는 함흥본궁의 소나무를 직접 보지 않고 박사해의 설명을 근거로 이 그림을 그린 겁니다.

잎이 무성한 소나무 세 그루가 건물 지붕을 내려다보도록 전면에 크게 부각시킨 점이 특징적이죠. 지금까지 여러 그림에서 본 소나무의 위치나 두 그루만 살아 있다는 당시 역사적 상황과는 다릅니다. 게다가 이 그림은 박사해가 겸재에게 부탁해서 받은 바로 그 원본이 아니라 후대에 다시 그린 거로 추정됩니다. 박사해가 이 글을 쓴 건 1756년. 박사해는 '이성계 소나무'의 세 번째 목격자입니다.

혹자는 박사해가 현장을 충분히 상세하게 설명하지 않아서 겸재가 이렇게 그린 게 아닌가 추정합니다만, 그보다는 겸재가 처음부터 박사해에게 들은 그대로 그릴 생각이 없었던 거로 보는 것이 더 합리적이지 않을까요. 태조의 얼이 서린 소나무를 거장답게 나름대로 개성 있게 표현한 것이 아니었겠나 하는 겁니다.

조중묵 「함흥본궁」(부분), 19세기, 비단에 엷은 색, 131.571.5cm, 국립중앙박물관

조중묵 「함흥본궁」(부분), 19세기, 비단에 엷은 색, 131.571.5cm, 국립중앙박물관마지막 그림은 조선 말기의 화원화가 조중묵(趙重默, 1820 ~ ?)의 <함흥본궁도>입니다. 이 그림의 소나무 역시 지금까지 본 그림과는 다르죠. 여기에선 정전 앞뜰에 커다란 소나무 두 그루가 서 있습니다. 나무 옆에 작은 글씨로 태조대왕수식송, 즉 태조대왕이 직접 심으신 소나무라고 적었습니다.

정전 뒤뜰로 시선을 옮기면 뿌리가 죄다 드러난 왜소한 소나무가 보이는데, 옆의 글귀는 이런 내용입니다. "세자송. 태조대왕이 직접 심은 나무가 저절로 말라죽었는데 가지 하나가 살아나 지금은 무성하다." 죽은 줄 알았던 나무에서 가지가 새로 뻗어나왔다 해서 세자송(世子松)이라 불렀다는 겁니다.

■이성계 소나무보다 더 유명한 '함흥차사'

가고 난 뒤에 아무 소식이 없는 경우를 일컬어 흔히 '함흥차사'라는 표현을 쓰죠. 두 차례 왕자의 난에 이도 저도 다 싫어진 태조는 1401년 고향 함흥으로 갑니다. 아들 태종이 사람을 보내 억지로 한양으로 모셨지만, 이듬해 다시 함흥으로 가버리죠. 아들 태종은 다시 아버지를 모셔오려고 사람을 보냅니다. 함흥으로 간 차사(差使)였습니다.

그런데 그렇게 보낸 차사를 죽이거나 가둬버리니, 당최 소식도 없고 한양으로 돌아오질 않더란 겁니다. '함흥차사'라는 말의 유래입니다. 고집스럽게 버티던 태조는 나중에 조선 건국의 동지였던 무학대사가 찾아가자 그제서야 한양으로 다시 돌아옵니다.

이래저래 사연도 많고 이야깃거리도 많은 태조 이성계의 고향 함흥의 본궁. 이곳은 현재 북한의 국보 문화유물 제107호로 지정돼 있습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 태조 이성계가 고향집에 심은 소나무…그리고 목격자들

-

- 입력 2022-12-29 10:21:16

- 수정2022-12-29 10:22:45

대한민국 1등 나무는 뭘까요? 예전에 한국인이 가장 사랑하는 나무를 조사했더니 '소나무'가 1등을 찍었답니다. 미술계만 봐도 소나무만 그리는 화가가 꽤 많고, 소나무만 조각하는 조각가가 있는가 하면, 소나무만 찍는 사진가도 있죠. 다른 나무에게서는 찾아볼 수 없는 현상인 건 분명합니다.

옛사람들도 그랬습니다. 조선시대 그림을 보면 실제로 소나무가 정말 많죠. <노송도>, <설송도> 등등 소나무를 단독 주연으로 내세운 그림도 허다합니다. 사시사철 푸르름을 잃지 않는, 그래서 변함없는 지조와 절개를 상징하는 상록수. 옛사람들이 소나무를 즐겨 그리고 사랑한 까닭입니다.

조선 건국의 아버지 태조 이성계(李成桂, 1335~1408)도 소나무를 무척이나 사랑한 분이었습니다. 『조선왕조실록』을 보면 태조 이성계가 심은 소나무 이야기가 여럿 나옵니다. 그중에서도 특히 주목받은 건 태조가 자신의 함흥 고향집에 심은 소나무였습니다.

■'남산 위의 저 소나무'에 철갑을 두른 까닭

지금까지 확인된 조선시대 사료 가운데 '이성계 소나무'를 언급한 가장 이른 기록은 조선 중기 문신 남구만(南九萬, 1629~1711)이 1674년에 지은 문집 『약천집(藥泉集)』 권29의 「함흥십경도기(咸興十景圖記)」 본궁(本宮) 편에 적은 다음과 같은 내용입니다.

태조가 정전 뒤에 소나무 여섯 그루를 심고, 스스로 호를 송헌이라 지었으며, 네 그루가 말라 죽고 두 그루가 살아 있다는 내용입니다. 이로부터 70여 년 뒤 함경도 출신으로 승지를 지낸 위창조(魏昌祖, 1703~1759)란 분이 『함산지(咸山誌)』라는 인문지리서에 남긴 기록은 조금 더 자세합니다.

태조가 소나무에 활을 걸어두곤 해서 괘궁송이란 이름까지 붙은 내력을 밝혀 놓았습니다. 그리고 마지막 줄에 철갑으로 소나무 기둥을 감쌌다는 표현은 어디서 많이 본 것 같죠. 애국가 2절 가사를 떠올려보세요. 게다가 임진왜란 때 왜적이 상처를 냈다는 점까지 생각한다면, 저 소나무는 그냥 소나무가 아니었던 겁니다. 태조 이성계의 분신이나 마찬가지였죠.

위창조는 생전에 함경도에 있는 태조 일가의 무덤을 샅샅이 조사해 『북로능전지(北路陵殿志)』라는 보고서를 만들어 영조에게 바쳤습니다. 함경도가 고향이니 그 동네 지리에 누구보다 빠싹했겠죠. 심지어 태조와 고향이 같았으니 그 시절에 그 척박한 땅에서 나고 자란 인연, 즉 '땅으로 맺어진 인연(地連)'에 대한 자부심이 오죽 컸을까요. 그러므로 '6 - 4 = 2'라는 증언은 신빙성이 아주 높습니다. 위창조는 '이성계 소나무'의 첫 번째 목격자입니다.

■'함흥의 명소' 함흥본궁 그림에서 찾은 단서들

백문이 불여일견. 이제 조선시대 그림에서 단서를 찾아보기로 합니다. 위창조가 『북로능전지』를 바친 이듬해인 1759년 영조는 예조판서로부터 태조의 4대 조상의 능(陵)과 전(殿)을 그리게 한 데 대한 보고를 받습니다. 이때 제작된 거로 추정되는 화첩이 『북도능전도형』 또는 『북도각릉전도형』이란 이름으로 전하는데요.

그중에서 함흥본궁의 모습입니다. 가운데 가장 큰 건물인 정전(正殿) 뒤로 잎이 무성한 소나무 두 그루와 그 옆으로 앙상하게 말라죽은 한 그루가 보입니다. 위창조의 기록과 일치하죠.

이 그림은 함흥지역의 명승지 그림을 모은 화첩 『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』에 수록된 본궁도(本宮圖)입니다. 조선을 건국하고 왕이 된 태조의 위상에 걸맞게 함흥에 있는 고향집도 궁(宮)으로 격상돼 대대적으로 성역화됩니다. 그리고 정확히 가로로 한 번, 세로로 한 번 접힌 면이 교차하는 화면의 정중앙에 소나무가 자리합니다.

이 역시 첫 번째 증인 위창조의 기록과 일치합니다. 이 그림은 17세기에 처음 그린 원본을 18세기에 그대로 베껴서 다시 그린 건데요. 세월이 지난 뒤에 화가가 직접 현장을 답사하고 바뀐 부분을 반영했을까요? 그럴 개연성은 희박해 보입니다. 아마도 어떤 필요에 의해 원본을 거의 그대로 옮겨 그렸을 겁니다. 원본의 소나무도 그림처럼 '2 + 1'이었겠죠.

■조선시대 양갓집 부인의 아주 특별한 함흥 여행기

여기서 또 한 증인을 모셔봅니다. 뜻밖에도 여성입니다. 주인공은 18세기에 함흥판관을 지낸 신대손(申大孫)의 부인 의유당 남씨입니다. 함흥판관으로 부임하는 남편을 따라 1769년(영조 45년)에 함흥에 간 의유당은 해마다 함흥 일대를 여행하고 기록으로 남겼는데요. 특히 1771년과 1772년의 여행 기록을 정리한 「동명일기(東溟日記)」에 함흥본궁을 돌아본 내용이 나옵니다.

뜰 앞에 키 작은 늙은 소나무가 한 그루 있는데, 태조가 직접 심은 것이다. 뒤뜰에도 키 큰 소나무 두 그루가 마주 서 있는데, 나이가 들어 받침목을 해놓았다. 정전 뒤에 두 그루가 있다는 것은 다른 기록이나 그림과 일치하고, 뜰 앞의 반송은 위에 소개한 『북도각릉전도형』의 그림에 보입니다. 좌우로 두 그루죠.

함흥본궁 소나무 형상을 이보다 더 자세하게 묘사한 기록은 없습니다. 더구나 기행문이죠. 교양 있는 여성의 섬세한 시선으로 현장의 정경을 아름답게 그려 놓은 의유당 남씨. '이성계 소나무'의 두 번째 목격자입니다.

그렇다면 『조선왕조실록』에는 뭐라고 돼 있을까요?

위의 것은 의례에 관한 의논 과정에서 사례로 언급된 것이라 소략하고, 주목할 것은 아래 기사입니다. 모양이 용 무늬 같다, 둘레가 매우 크다, 반은 썩고 반은 청색이라 기이한 모습이다. 소나무의 오랜 연륜을 말해주죠.

■'진경산수화의 거장' 겸재 정선이 그린 이성계 소나무

여기서 우리는 또 하나의 그림에 주목합니다. 조선 최고의 화가 겸재 정선(鄭敾, 1676∼1759)의 <함흥본궁송(咸興本宮松)>입니다.

왼쪽 상단에 보이는 '함흥본궁송'이란 제목 덕분에 함흥본궁에 있는 이성계 소나무를 그렸음을 분명하게 알 수 있죠. 겸재가 이 그림을 그린 내력은 이렇습니다. 겸재와 같은 시대를 산 박사해(朴師海, 1711∼?)란 인물이 있습니다. 승정원 승지와 사간원 대사간을 지낸 이력에 그림에도 꽤 조예가 깊었다고 하는데요. 박사해는 1756년(영조 32년) 함흥에 갔을 때 함흥본궁의 소나무를 직접 보게 됩니다.

겸재의 제자이기도 했던 박사해가 함흥본궁의 소나무를 직접 보고 돌아와 겸재에게 말로 설명해주고 그려달라 했다는 내용입니다. 겸재는 함흥본궁의 소나무를 직접 보지 않고 박사해의 설명을 근거로 이 그림을 그린 겁니다.

잎이 무성한 소나무 세 그루가 건물 지붕을 내려다보도록 전면에 크게 부각시킨 점이 특징적이죠. 지금까지 여러 그림에서 본 소나무의 위치나 두 그루만 살아 있다는 당시 역사적 상황과는 다릅니다. 게다가 이 그림은 박사해가 겸재에게 부탁해서 받은 바로 그 원본이 아니라 후대에 다시 그린 거로 추정됩니다. 박사해가 이 글을 쓴 건 1756년. 박사해는 '이성계 소나무'의 세 번째 목격자입니다.

혹자는 박사해가 현장을 충분히 상세하게 설명하지 않아서 겸재가 이렇게 그린 게 아닌가 추정합니다만, 그보다는 겸재가 처음부터 박사해에게 들은 그대로 그릴 생각이 없었던 거로 보는 것이 더 합리적이지 않을까요. 태조의 얼이 서린 소나무를 거장답게 나름대로 개성 있게 표현한 것이 아니었겠나 하는 겁니다.

마지막 그림은 조선 말기의 화원화가 조중묵(趙重默, 1820 ~ ?)의 <함흥본궁도>입니다. 이 그림의 소나무 역시 지금까지 본 그림과는 다르죠. 여기에선 정전 앞뜰에 커다란 소나무 두 그루가 서 있습니다. 나무 옆에 작은 글씨로 태조대왕수식송, 즉 태조대왕이 직접 심으신 소나무라고 적었습니다.

정전 뒤뜰로 시선을 옮기면 뿌리가 죄다 드러난 왜소한 소나무가 보이는데, 옆의 글귀는 이런 내용입니다. "세자송. 태조대왕이 직접 심은 나무가 저절로 말라죽었는데 가지 하나가 살아나 지금은 무성하다." 죽은 줄 알았던 나무에서 가지가 새로 뻗어나왔다 해서 세자송(世子松)이라 불렀다는 겁니다.

■이성계 소나무보다 더 유명한 '함흥차사'

가고 난 뒤에 아무 소식이 없는 경우를 일컬어 흔히 '함흥차사'라는 표현을 쓰죠. 두 차례 왕자의 난에 이도 저도 다 싫어진 태조는 1401년 고향 함흥으로 갑니다. 아들 태종이 사람을 보내 억지로 한양으로 모셨지만, 이듬해 다시 함흥으로 가버리죠. 아들 태종은 다시 아버지를 모셔오려고 사람을 보냅니다. 함흥으로 간 차사(差使)였습니다.

그런데 그렇게 보낸 차사를 죽이거나 가둬버리니, 당최 소식도 없고 한양으로 돌아오질 않더란 겁니다. '함흥차사'라는 말의 유래입니다. 고집스럽게 버티던 태조는 나중에 조선 건국의 동지였던 무학대사가 찾아가자 그제서야 한양으로 다시 돌아옵니다.

이래저래 사연도 많고 이야깃거리도 많은 태조 이성계의 고향 함흥의 본궁. 이곳은 현재 북한의 국보 문화유물 제107호로 지정돼 있습니다.

옛사람들도 그랬습니다. 조선시대 그림을 보면 실제로 소나무가 정말 많죠. <노송도>, <설송도> 등등 소나무를 단독 주연으로 내세운 그림도 허다합니다. 사시사철 푸르름을 잃지 않는, 그래서 변함없는 지조와 절개를 상징하는 상록수. 옛사람들이 소나무를 즐겨 그리고 사랑한 까닭입니다.

조선 건국의 아버지 태조 이성계(李成桂, 1335~1408)도 소나무를 무척이나 사랑한 분이었습니다. 『조선왕조실록』을 보면 태조 이성계가 심은 소나무 이야기가 여럿 나옵니다. 그중에서도 특히 주목받은 건 태조가 자신의 함흥 고향집에 심은 소나무였습니다.

■'남산 위의 저 소나무'에 철갑을 두른 까닭

지금까지 확인된 조선시대 사료 가운데 '이성계 소나무'를 언급한 가장 이른 기록은 조선 중기 문신 남구만(南九萬, 1629~1711)이 1674년에 지은 문집 『약천집(藥泉集)』 권29의 「함흥십경도기(咸興十景圖記)」 본궁(本宮) 편에 적은 다음과 같은 내용입니다.

| 정전 뒤의 여섯 그루 소나무는 바로 태조대왕이 손수 심으신 것이니, 송헌(松軒)이라고 이름 지은 것은 이 때문이다. 임진왜란에도 무사하였는데, 세월이 오래되어 소나무가 말라 썩었으나, 그중 두 그루는 푸른 잎이 아직도 예전처럼 울창하다. |

태조가 정전 뒤에 소나무 여섯 그루를 심고, 스스로 호를 송헌이라 지었으며, 네 그루가 말라 죽고 두 그루가 살아 있다는 내용입니다. 이로부터 70여 년 뒤 함경도 출신으로 승지를 지낸 위창조(魏昌祖, 1703~1759)란 분이 『함산지(咸山誌)』라는 인문지리서에 남긴 기록은 조금 더 자세합니다.

| 수직송(手植松)은 궁 뒤뜰에 있으며 태조께서 아직 왕위에 오르시기 전 이곳에 계실 때 이들을 손수 심으시고 자기 호를 송헌(松軒)이라 하였으니 이 소나무들을 두고 이른 말이다. 태조께서 활을 쏘시고 과녁을 검사하실 때 매번 활을 소나무에 걸었으므로 사람들이 모두 이 소나무들을 아꼈으며 '괘궁송(掛弓松)'이라 하였다. 옛부터 여섯 그루의 소나무가 나란히 서 있었는데 1624년 이후 네 그루가 말라죽고 두 그루만이 남았으나 울창하기가 옛날과 같았다. 소나무들의 가지와 줄기가 용 모양으로 뒤틀리고 시원한 그늘이 정원의 반을 거의 덮었으나 새들이 감히 서식하지 않았다. 임진왜란 때 이 나무에 상처를 내는 왜적들이 있었으므로 사람들이 철갑으로 소나무 기둥을 감쌌더라. |

태조가 소나무에 활을 걸어두곤 해서 괘궁송이란 이름까지 붙은 내력을 밝혀 놓았습니다. 그리고 마지막 줄에 철갑으로 소나무 기둥을 감쌌다는 표현은 어디서 많이 본 것 같죠. 애국가 2절 가사를 떠올려보세요. 게다가 임진왜란 때 왜적이 상처를 냈다는 점까지 생각한다면, 저 소나무는 그냥 소나무가 아니었던 겁니다. 태조 이성계의 분신이나 마찬가지였죠.

위창조는 생전에 함경도에 있는 태조 일가의 무덤을 샅샅이 조사해 『북로능전지(北路陵殿志)』라는 보고서를 만들어 영조에게 바쳤습니다. 함경도가 고향이니 그 동네 지리에 누구보다 빠싹했겠죠. 심지어 태조와 고향이 같았으니 그 시절에 그 척박한 땅에서 나고 자란 인연, 즉 '땅으로 맺어진 인연(地連)'에 대한 자부심이 오죽 컸을까요. 그러므로 '6 - 4 = 2'라는 증언은 신빙성이 아주 높습니다. 위창조는 '이성계 소나무'의 첫 번째 목격자입니다.

■'함흥의 명소' 함흥본궁 그림에서 찾은 단서들

백문이 불여일견. 이제 조선시대 그림에서 단서를 찾아보기로 합니다. 위창조가 『북로능전지』를 바친 이듬해인 1759년 영조는 예조판서로부터 태조의 4대 조상의 능(陵)과 전(殿)을 그리게 한 데 대한 보고를 받습니다. 이때 제작된 거로 추정되는 화첩이 『북도능전도형』 또는 『북도각릉전도형』이란 이름으로 전하는데요.

그중에서 함흥본궁의 모습입니다. 가운데 가장 큰 건물인 정전(正殿) 뒤로 잎이 무성한 소나무 두 그루와 그 옆으로 앙상하게 말라죽은 한 그루가 보입니다. 위창조의 기록과 일치하죠.

이 그림은 함흥지역의 명승지 그림을 모은 화첩 『함흥내외십경도(咸興內外十景圖)』에 수록된 본궁도(本宮圖)입니다. 조선을 건국하고 왕이 된 태조의 위상에 걸맞게 함흥에 있는 고향집도 궁(宮)으로 격상돼 대대적으로 성역화됩니다. 그리고 정확히 가로로 한 번, 세로로 한 번 접힌 면이 교차하는 화면의 정중앙에 소나무가 자리합니다.

이 역시 첫 번째 증인 위창조의 기록과 일치합니다. 이 그림은 17세기에 처음 그린 원본을 18세기에 그대로 베껴서 다시 그린 건데요. 세월이 지난 뒤에 화가가 직접 현장을 답사하고 바뀐 부분을 반영했을까요? 그럴 개연성은 희박해 보입니다. 아마도 어떤 필요에 의해 원본을 거의 그대로 옮겨 그렸을 겁니다. 원본의 소나무도 그림처럼 '2 + 1'이었겠죠.

■조선시대 양갓집 부인의 아주 특별한 함흥 여행기

여기서 또 한 증인을 모셔봅니다. 뜻밖에도 여성입니다. 주인공은 18세기에 함흥판관을 지낸 신대손(申大孫)의 부인 의유당 남씨입니다. 함흥판관으로 부임하는 남편을 따라 1769년(영조 45년)에 함흥에 간 의유당은 해마다 함흥 일대를 여행하고 기록으로 남겼는데요. 특히 1771년과 1772년의 여행 기록을 정리한 「동명일기(東溟日記)」에 함흥본궁을 돌아본 내용이 나옵니다.

| 다 보고 나오니 뜰 앞에 반송(盤松)이 있었다. 키가 작아 손으로 만질 수 있고 양산 같이 펼쳐져 있는데 약간 누런이 잎이 있는 늙은 소나무지만 새로웠다. 이 모두 태조께서 다 친히 심으신 것으로 수백 년이 지났는데도 이리 싱싱하니 어찌 기이하지 않은가. 뒤로 돌아 들어가니 큰 소나무가 마주 서 있었다. 몸은 남자의 아름으로 두 아름은 되고 가지마다 용이 몸을 튼 듯 굽어져 얹혀 있으며 높이가 대여섯 길은 되었는데 가지가 시들고 잎이 누렇게 되어 많이 떨어졌다. 옛날에는 나무 몸을 개가죽으로 다 쌌다고 하는데 녹아서 보자기로 싸고 구리 띠를 만들어 감아놓았다. 곧고 큰 나무로 사면으로 들어 받치고 있었다. - 김경미 <여성, 오래전 여행을 꿈꾸다>(나의시간, 2019)에서 인용 |

뜰 앞에 키 작은 늙은 소나무가 한 그루 있는데, 태조가 직접 심은 것이다. 뒤뜰에도 키 큰 소나무 두 그루가 마주 서 있는데, 나이가 들어 받침목을 해놓았다. 정전 뒤에 두 그루가 있다는 것은 다른 기록이나 그림과 일치하고, 뜰 앞의 반송은 위에 소개한 『북도각릉전도형』의 그림에 보입니다. 좌우로 두 그루죠.

함흥본궁 소나무 형상을 이보다 더 자세하게 묘사한 기록은 없습니다. 더구나 기행문이죠. 교양 있는 여성의 섬세한 시선으로 현장의 정경을 아름답게 그려 놓은 의유당 남씨. '이성계 소나무'의 두 번째 목격자입니다.

그렇다면 『조선왕조실록』에는 뭐라고 돼 있을까요?

| 함흥(咸興)의 본궁(本宮) 안에 있는, 태조 대왕께서 손수 심으신 소나무에 대해서도 아직껏 비석을 세우거나 비각을 짓지 않고 있으니... (<정조실록> 29권, 정조 14년(1790년) 3월 20일 경자 6번째 기사) <태조께서> 손수 심으셨다고 하는 소나무는 다른 소나무와 저절로 달라서 모양이 용(龍)의 무늬 같은데, 그 둘레가 매우 크지만 반은 썩고 반은 청색이어서 더욱 기이하게 여길 만합니다. (<순조실록> 11권, 순조 8년(1808년) 5월 12일 정미 2번째 기사) |

위의 것은 의례에 관한 의논 과정에서 사례로 언급된 것이라 소략하고, 주목할 것은 아래 기사입니다. 모양이 용 무늬 같다, 둘레가 매우 크다, 반은 썩고 반은 청색이라 기이한 모습이다. 소나무의 오랜 연륜을 말해주죠.

■'진경산수화의 거장' 겸재 정선이 그린 이성계 소나무

여기서 우리는 또 하나의 그림에 주목합니다. 조선 최고의 화가 겸재 정선(鄭敾, 1676∼1759)의 <함흥본궁송(咸興本宮松)>입니다.

왼쪽 상단에 보이는 '함흥본궁송'이란 제목 덕분에 함흥본궁에 있는 이성계 소나무를 그렸음을 분명하게 알 수 있죠. 겸재가 이 그림을 그린 내력은 이렇습니다. 겸재와 같은 시대를 산 박사해(朴師海, 1711∼?)란 인물이 있습니다. 승정원 승지와 사간원 대사간을 지낸 이력에 그림에도 꽤 조예가 깊었다고 하는데요. 박사해는 1756년(영조 32년) 함흥에 갔을 때 함흥본궁의 소나무를 직접 보게 됩니다.

| 신이 일찍이 궁을 몸소 살펴보오니 함흥 치부 동쪽에 있었사온데 우리 태조대왕의 옛 집이었사옵니다. 태조께서 손수 심으신 소나무 세 그루가 있었사온대 그 크기는 소를 가릴만 하였사옵고, 그 줄기는 붉었사오며 가지는 아래로 늘어져 땅에 닿았었사와 소나무보기를 많이 하였삽지만 그 장대함이 이와 같은 것은 아직 없었사옵니다. 그 하나는 구리로 한 길쯤을 씌워 놓았사온데 전해오는 말로는 임진년 왜구가 도끼로 찍자 피가 나서 두려워 그친 후에 이 덮개를 만들어 그 상처를 감싸았다 하옵니다 신이 정선을 위해서 그 보온 바를 말하옵고 그것을 묘사하게 하오니 선은 사실 보지 못하였삽고 말만 듣자왔사오나 그 방불하옴이 있사옵니다. 신이 또 엎드려 건원릉(태조의 능) 능침(정자각)의 도끼자국을 살펴보건대 그 일이 소나무와 부합하옵니다. - 최완수 <겸재 정선 진경산수화>(범우사, 1993)에서 인용 |

겸재의 제자이기도 했던 박사해가 함흥본궁의 소나무를 직접 보고 돌아와 겸재에게 말로 설명해주고 그려달라 했다는 내용입니다. 겸재는 함흥본궁의 소나무를 직접 보지 않고 박사해의 설명을 근거로 이 그림을 그린 겁니다.

잎이 무성한 소나무 세 그루가 건물 지붕을 내려다보도록 전면에 크게 부각시킨 점이 특징적이죠. 지금까지 여러 그림에서 본 소나무의 위치나 두 그루만 살아 있다는 당시 역사적 상황과는 다릅니다. 게다가 이 그림은 박사해가 겸재에게 부탁해서 받은 바로 그 원본이 아니라 후대에 다시 그린 거로 추정됩니다. 박사해가 이 글을 쓴 건 1756년. 박사해는 '이성계 소나무'의 세 번째 목격자입니다.

혹자는 박사해가 현장을 충분히 상세하게 설명하지 않아서 겸재가 이렇게 그린 게 아닌가 추정합니다만, 그보다는 겸재가 처음부터 박사해에게 들은 그대로 그릴 생각이 없었던 거로 보는 것이 더 합리적이지 않을까요. 태조의 얼이 서린 소나무를 거장답게 나름대로 개성 있게 표현한 것이 아니었겠나 하는 겁니다.

마지막 그림은 조선 말기의 화원화가 조중묵(趙重默, 1820 ~ ?)의 <함흥본궁도>입니다. 이 그림의 소나무 역시 지금까지 본 그림과는 다르죠. 여기에선 정전 앞뜰에 커다란 소나무 두 그루가 서 있습니다. 나무 옆에 작은 글씨로 태조대왕수식송, 즉 태조대왕이 직접 심으신 소나무라고 적었습니다.

정전 뒤뜰로 시선을 옮기면 뿌리가 죄다 드러난 왜소한 소나무가 보이는데, 옆의 글귀는 이런 내용입니다. "세자송. 태조대왕이 직접 심은 나무가 저절로 말라죽었는데 가지 하나가 살아나 지금은 무성하다." 죽은 줄 알았던 나무에서 가지가 새로 뻗어나왔다 해서 세자송(世子松)이라 불렀다는 겁니다.

■이성계 소나무보다 더 유명한 '함흥차사'

가고 난 뒤에 아무 소식이 없는 경우를 일컬어 흔히 '함흥차사'라는 표현을 쓰죠. 두 차례 왕자의 난에 이도 저도 다 싫어진 태조는 1401년 고향 함흥으로 갑니다. 아들 태종이 사람을 보내 억지로 한양으로 모셨지만, 이듬해 다시 함흥으로 가버리죠. 아들 태종은 다시 아버지를 모셔오려고 사람을 보냅니다. 함흥으로 간 차사(差使)였습니다.

그런데 그렇게 보낸 차사를 죽이거나 가둬버리니, 당최 소식도 없고 한양으로 돌아오질 않더란 겁니다. '함흥차사'라는 말의 유래입니다. 고집스럽게 버티던 태조는 나중에 조선 건국의 동지였던 무학대사가 찾아가자 그제서야 한양으로 다시 돌아옵니다.

이래저래 사연도 많고 이야깃거리도 많은 태조 이성계의 고향 함흥의 본궁. 이곳은 현재 북한의 국보 문화유물 제107호로 지정돼 있습니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.