〈십장생도 창호〉, 19세기~20세기 초, 비단에 채색, 국립고궁박물관

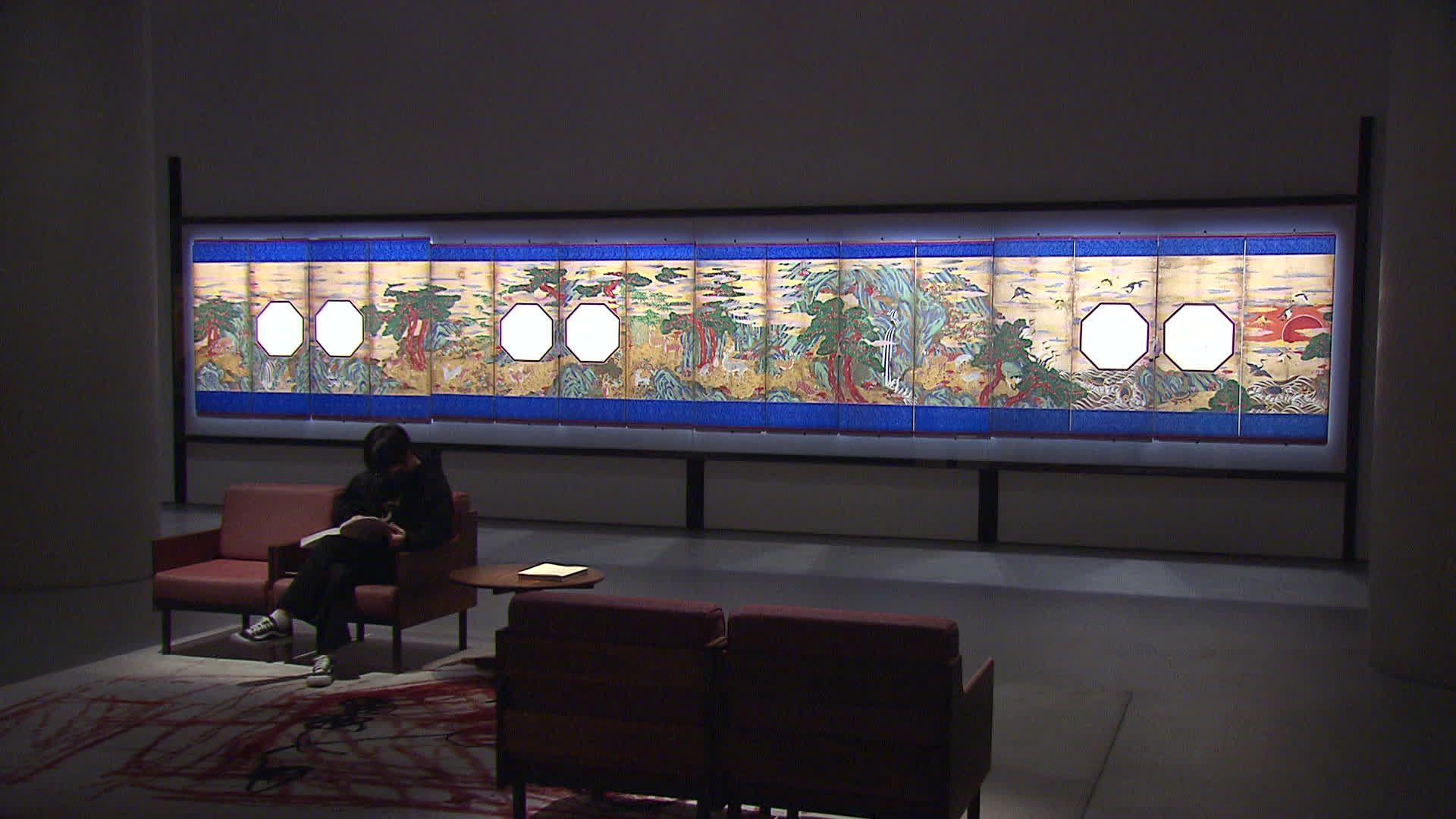

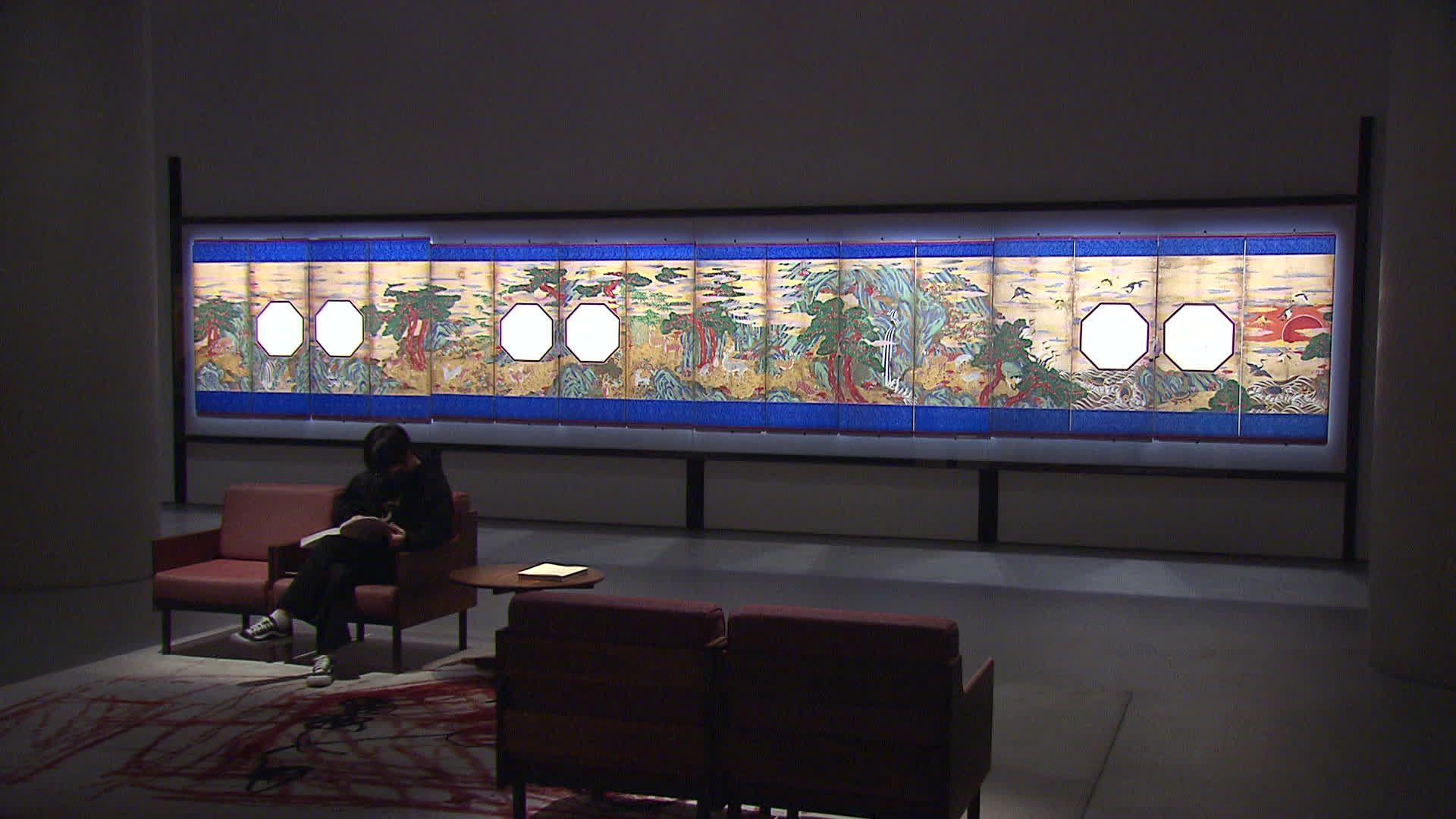

〈십장생도 창호〉, 19세기~20세기 초, 비단에 채색, 국립고궁박물관여기, 압도적인 파노라마를 보여주는 병풍이 있습니다. 오른쪽부터 하나씩 세어 보니 모두 16폭, 가로로만 9m가 넘는 대작이죠. 화각이 넓은 카메라로 잡아도 한 화면에 넉넉하게 담기가 조금은 버겁더군요. 16폭이 하나로 죽 이어졌느냐 하면 그건 또 아닙니다. 정확히 4폭씩 한 조를 이루죠. 그러니까 화면에 보이는 건 4폭짜리 병풍 4개를 나란히 배치해놓은 겁니다. 그래서 실제로 각각의 크기도 조금씩 다르답니다.

병풍 전시회에 나왔으니 병풍이 맞는 것 같긴 한데, 뭔가 좀 색다르죠? 멀리서 보니 병풍 4개 가운데 3개에 흰 팔각형이 떡 하니 자리하고 있습니다. 저게 대체 뭘까? 관람객들도 당연히 호기심을 보입니다. 가까이 가서 확인해 봐야겠죠?

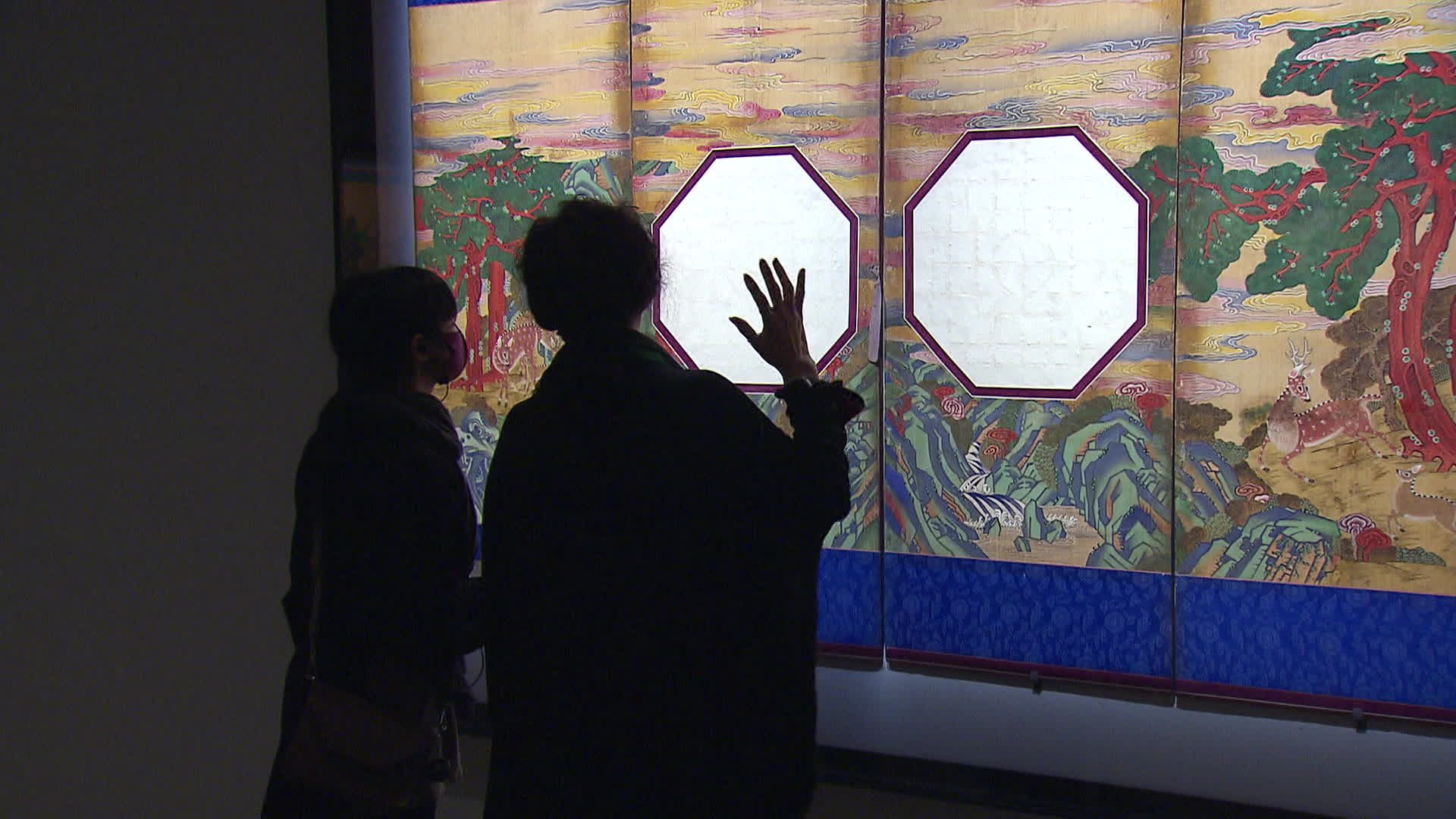

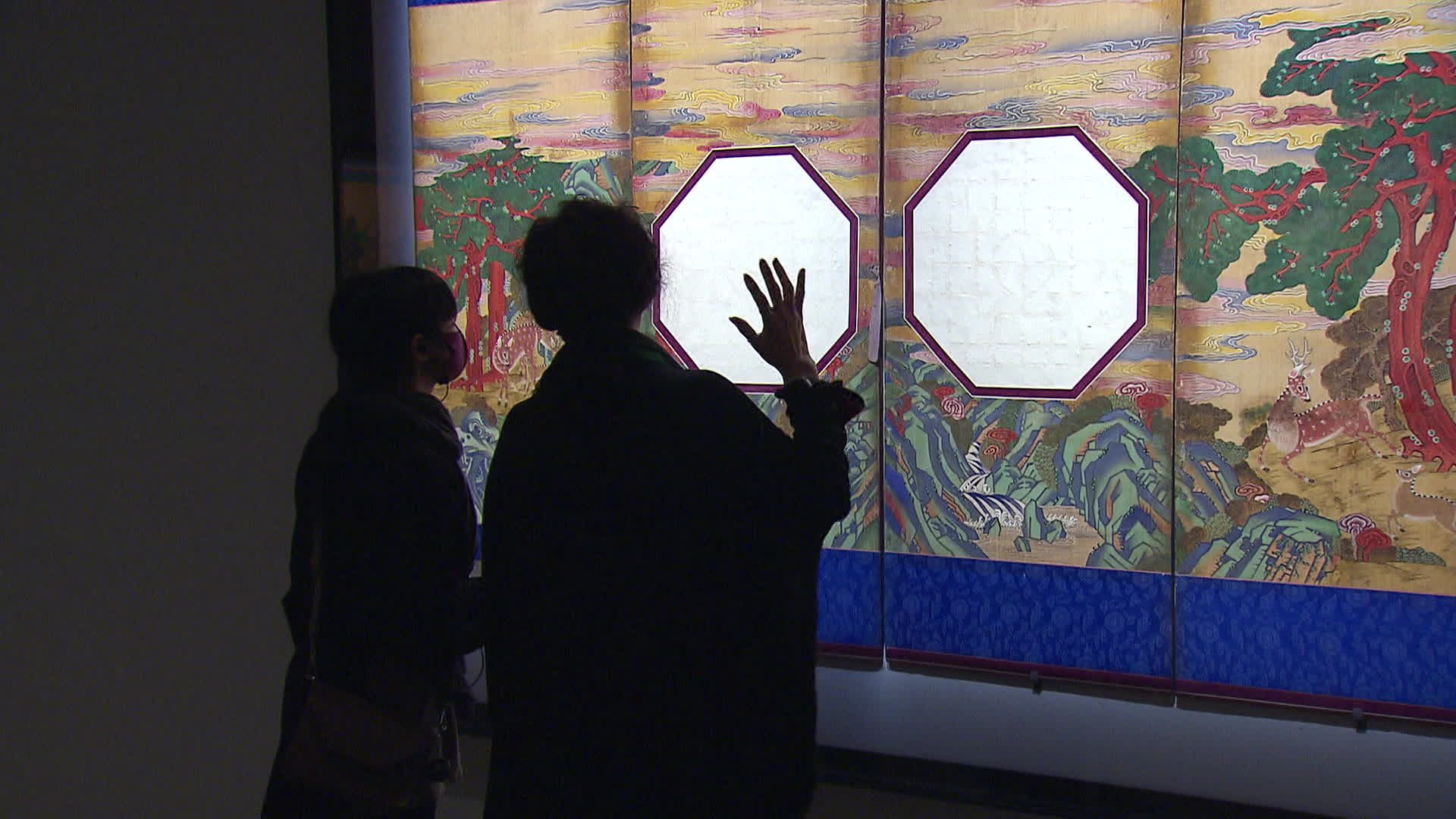

흰 팔각형 안으로 격자 무늬가 어렴풋이 보이죠? 우리 전통 창호입니다. 그림에는 소나무, 구름, 산, 사슴 같은 것들이 그려졌는데, 채색만 봐도 예사롭지 않은 격조가 느껴집니다. 보통 물건이 아니란 뜻이죠. 이 근사한 그림 한가운데 창문이 있다니, 이게 대체 뭘까요?

이 특별한 유물은 아모레퍼시픽미술관에서 성황리에 열리고 있는 병풍 전시회 <조선, 병풍의 나라 2>에 출품된 국립고궁박물관 소장품입니다. 당연히 궁중 병풍이죠. 전시장에서 볼 수 있는 다른 병풍은 모두 이름이 ‘병풍’으로 끝나지만, 이 유물의 이름은 <십장생도창호>라 해서 ‘창호’로 끝납니다. 무슨 차이가 있는 걸까요?

자, 이렇게 더 가까이 보니 격자 무늬가 더 선명하죠. 모든 창호는 2개가 짝을 이룹니다. 그리고 창호 사이에 끈이 보입니다. 가죽으로 만든 손잡이라고 합니다. 즉, 저 손잡이로 열고 닫았다는 뜻입니다. 그렇다면 그 쓰임새를 어렵지 않게 짐작해볼 수 있죠.

병풍 자체가 장식용인 동시에 칸막이 또는 가리개로 쓰였던 걸 생각하면, 이 물건 역시도 기본적으로는 같은 용도로 쓰였음을 알 수 있습니다. 다만, 궁궐의 온돌방은 민간의 한옥보다 훨씬 넓었을 테니, 공간을 효율적으로 이용할 필요와 여지도 상대적으로 더 컸겠죠. 필요한 공간의 크기에 따라 4폭짜리 병풍을 하나만 사용하기도, 두 개를 사용하기도 했을 겁니다. 대신 가운데 창호를 만들어 빛이 스며들 수 있도록 하고, 손잡이를 만들어 이쪽에서 저쪽으로 드나들 수 있게 한 거죠.

〈십장생도 창호〉, 19세기~20세기 초, 비단에 채색, 국립고궁박물관

〈십장생도 창호〉, 19세기~20세기 초, 비단에 채색, 국립고궁박물관궁금해서 찾아보니 국립고궁박물관에 유사한 모양의 유물이 여러 개 소장돼 있더군요. 나머지는 창호가 팔각형인데, 이렇게 둥근 창호를 낸 것도 있습니다. 제작 시기는 모두 19세기에서 20세기 초입니다. 이런 형태의 병풍을 ‘장지 병풍’이라 한답니다. 주로 궁중에서 만들어 썼기 때문에, 현재 남아 전하는 장지 병풍도 국립고궁박물관에 가장 많이 소장돼 있다고 합니다.

〈화조도 병풍〉, 19세기~20세기 초, 종이에 채색, 국립고궁박물관

〈화조도 병풍〉, 19세기~20세기 초, 종이에 채색, 국립고궁박물관지금까지 본 것이 십장생도였다면, 이 병풍은 꽃과 새가 어우러진 ‘화조도’입니다. 격자 창이 가운데 모여 있는 거로 봐선 4폭짜리 병풍 2개를 나란히 놓고 썼던 것 같습니다. 그림 솜씨 하며 채색까지 영락없는 궁중 병풍임을 한눈에 알 수 있죠. 그런가 하면 아래와 같이 병풍의 처음이나 마지막 폭에만 창호를 만들어 넣은 경우도 있습니다.

〈화조도 병풍〉, 19세기~20세기 초, 종이에 채색, 국립고궁박물관

〈화조도 병풍〉, 19세기~20세기 초, 종이에 채색, 국립고궁박물관 〈삼국지의연도 병풍〉, 19세기~20세기 초, 종이에 채색, 국립고궁박물관

〈삼국지의연도 병풍〉, 19세기~20세기 초, 종이에 채색, 국립고궁박물관그림의 소재도 워낙 다양해서 위 병풍처럼 저 유명한 <삼국지연의>의 결정적 장면을 모아 그린 경우도 있습니다. <삼국지연의>는 민간에서뿐만 아니라 궁중에서도 아주 인기가 높았던 터라, 궁중에서 먼저 병풍으로 만들어 쓰다가 차차 민간으로도 번져나갔다고 합니다. 그 인기를 반영하듯 국립고궁박물관에도 유사한 병풍이 여럿 남아 전합니다.

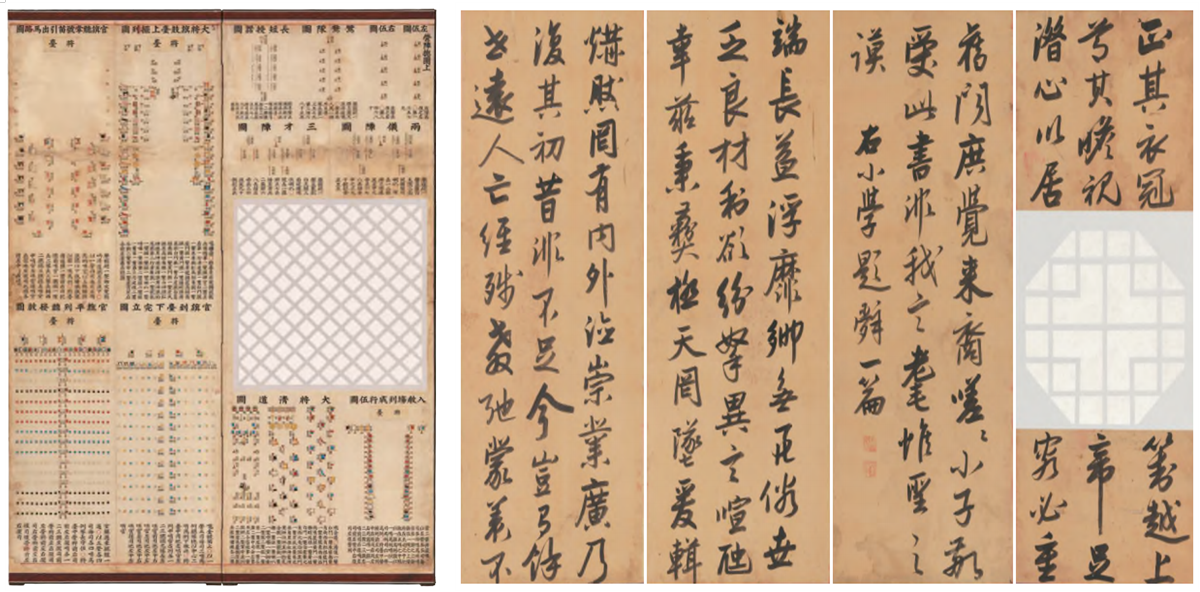

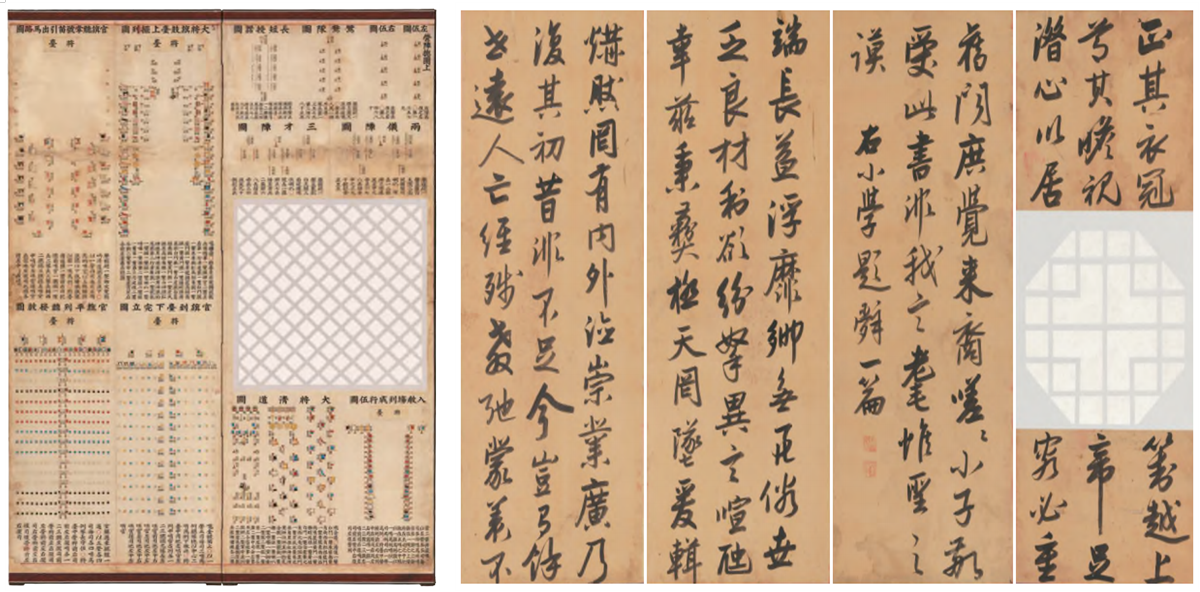

(왼쪽) 〈영진총도2폭가리개〉, 19~20세기 초 (오른쪽) 주원영 〈경재잠·소학제사4폭병풍〉, 20세기 전반, 국립고궁박물관

(왼쪽) 〈영진총도2폭가리개〉, 19~20세기 초 (오른쪽) 주원영 〈경재잠·소학제사4폭병풍〉, 20세기 전반, 국립고궁박물관왼쪽은 조선 정조 때 간행된 병법서 <병학지남(兵學指南)>에 실린 ‘영진총도(營陣摠圖)’를 시각화한 병풍입니다. 국립고궁박물관에만 8점이 소장돼 있는데, 보시는 것처럼 끝에 창이 나 있죠. 오른쪽은 20세기 전반에 활동한 서화가 주원영의 글씨로, 여러 경전에서 핵심 구절을 골라 옮겨 썼습니다. 마찬가지로 글씨 가운데 창을 하나 냈습니다.

병풍이 주인공이 되는 전시도 사실 그리 흔하지 않은데, 그중에서도 이렇게 한가운데 창호가 나 있는 병풍들은 뜻밖에 흥미를 자아내죠. 지금까지는 그저 조연일 뿐이었던 병풍이 이렇게 어엿한 주연이 되지 못했다면, 거기서 한발 더 나아가 ‘장지 병풍’까지 들여다볼 기회가 있었을까요.

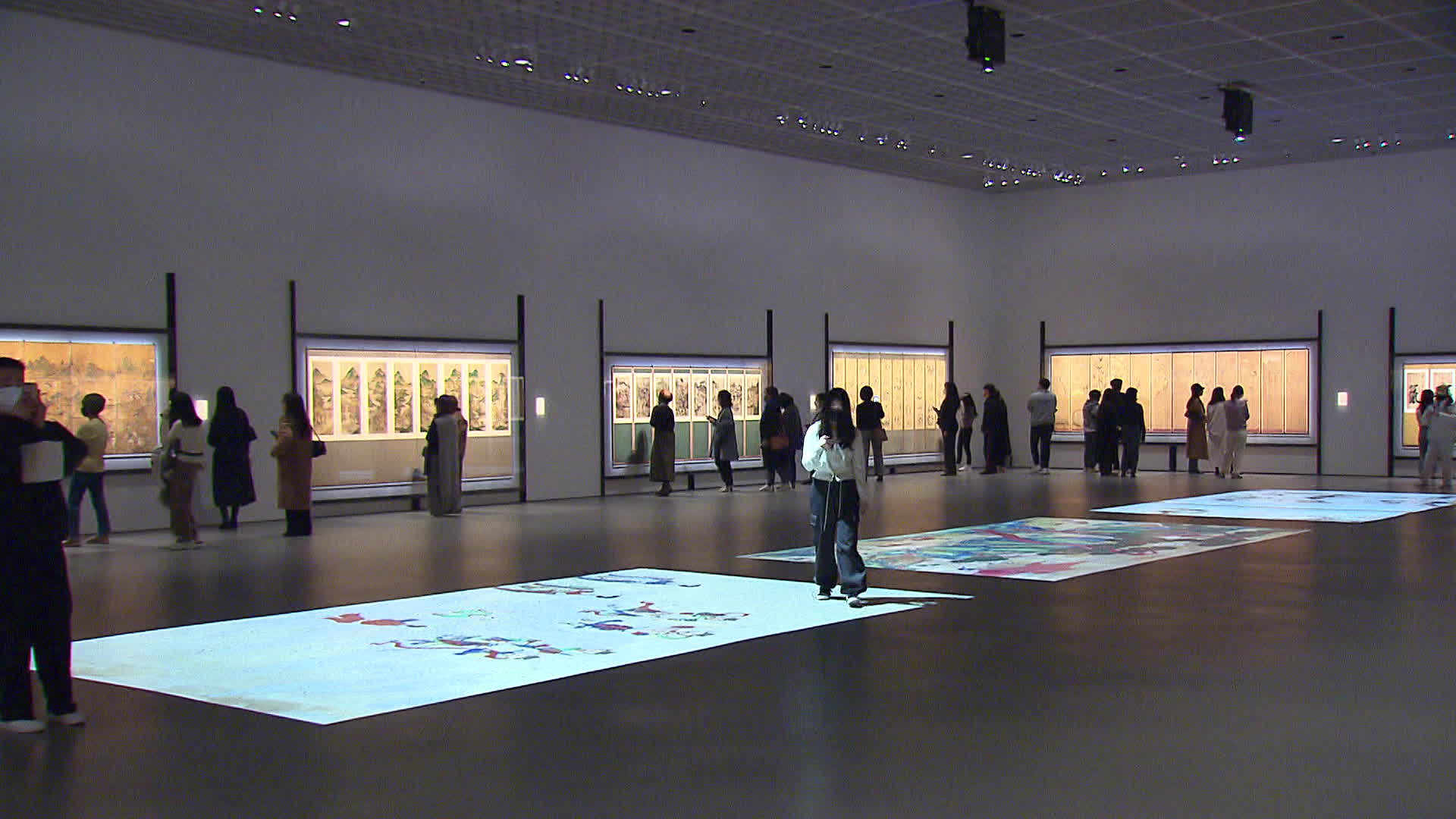

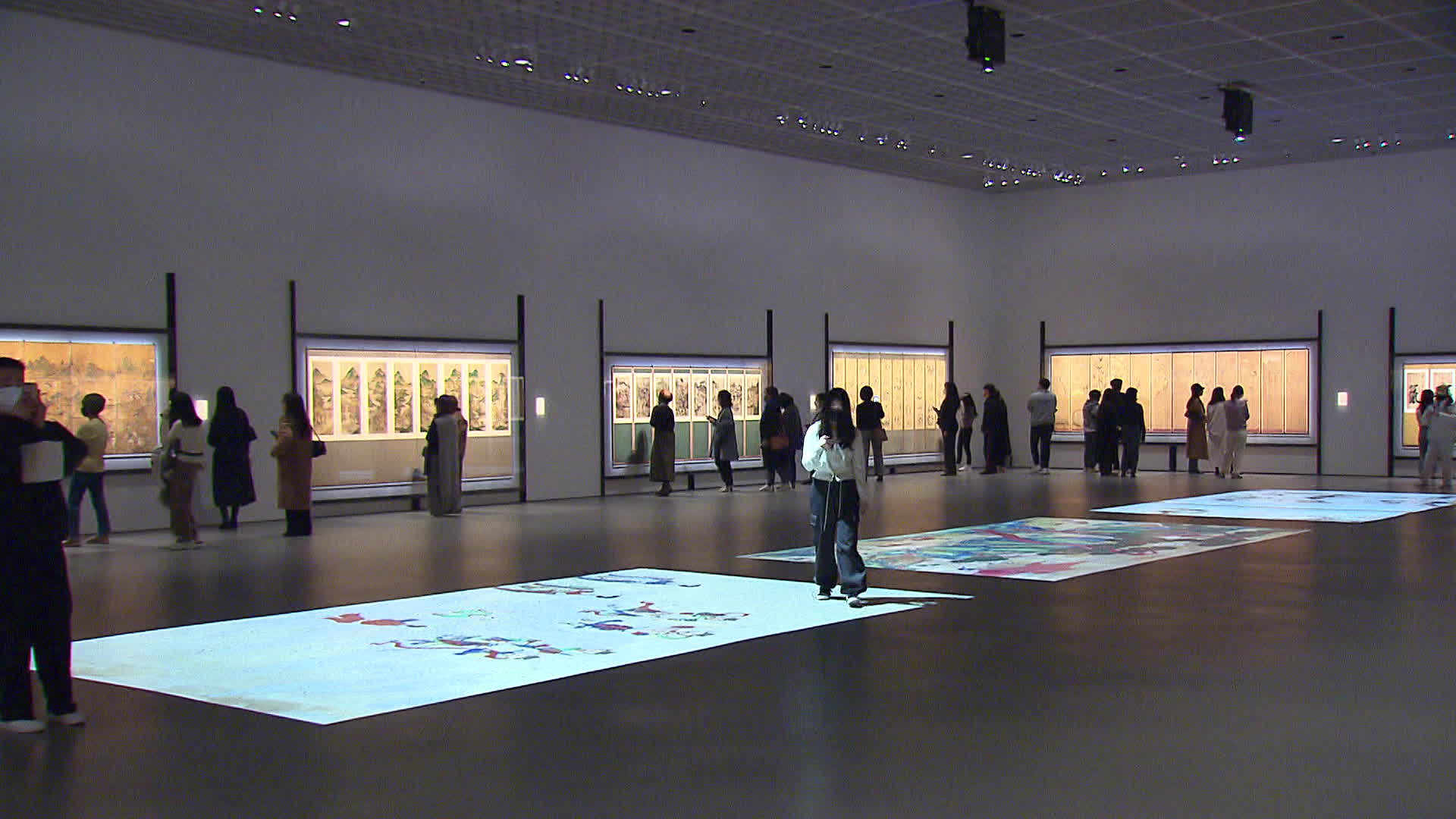

전시장을 거듭 돌아보면서 느꼈습니다. 아모레퍼시픽의 창업자 故 서성환 회장은 진정으로 병풍에 진심이었구나 하고 말이죠. 물론 지금의 아모레퍼시픽미술관을 대표하는 더 귀한 소장품들이 있겠지만, ‘병풍’이야말로 이 미술관의 대표 주자로 꼽기에 손색이 없어 보입니다. 왜 평일에도 전시장이 그토록 많은 관람객으로 북적이는지 알겠더군요. 병풍의 ‘재발견’이었습니다.

| ■전시 정보 제목: 조선, 병풍의 나라 2 기간: 2023년 4월 30일까지 장소: 아모레퍼시픽미술관 작품: 조선~근대 병풍 48점 |

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 병풍 한가운데 창문이 있네?…뭔가 특별한 조선의 ‘장지 병풍’

-

- 입력 2023-02-27 10:29:00

여기, 압도적인 파노라마를 보여주는 병풍이 있습니다. 오른쪽부터 하나씩 세어 보니 모두 16폭, 가로로만 9m가 넘는 대작이죠. 화각이 넓은 카메라로 잡아도 한 화면에 넉넉하게 담기가 조금은 버겁더군요. 16폭이 하나로 죽 이어졌느냐 하면 그건 또 아닙니다. 정확히 4폭씩 한 조를 이루죠. 그러니까 화면에 보이는 건 4폭짜리 병풍 4개를 나란히 배치해놓은 겁니다. 그래서 실제로 각각의 크기도 조금씩 다르답니다.

병풍 전시회에 나왔으니 병풍이 맞는 것 같긴 한데, 뭔가 좀 색다르죠? 멀리서 보니 병풍 4개 가운데 3개에 흰 팔각형이 떡 하니 자리하고 있습니다. 저게 대체 뭘까? 관람객들도 당연히 호기심을 보입니다. 가까이 가서 확인해 봐야겠죠?

흰 팔각형 안으로 격자 무늬가 어렴풋이 보이죠? 우리 전통 창호입니다. 그림에는 소나무, 구름, 산, 사슴 같은 것들이 그려졌는데, 채색만 봐도 예사롭지 않은 격조가 느껴집니다. 보통 물건이 아니란 뜻이죠. 이 근사한 그림 한가운데 창문이 있다니, 이게 대체 뭘까요?

이 특별한 유물은 아모레퍼시픽미술관에서 성황리에 열리고 있는 병풍 전시회 <조선, 병풍의 나라 2>에 출품된 국립고궁박물관 소장품입니다. 당연히 궁중 병풍이죠. 전시장에서 볼 수 있는 다른 병풍은 모두 이름이 ‘병풍’으로 끝나지만, 이 유물의 이름은 <십장생도창호>라 해서 ‘창호’로 끝납니다. 무슨 차이가 있는 걸까요?

자, 이렇게 더 가까이 보니 격자 무늬가 더 선명하죠. 모든 창호는 2개가 짝을 이룹니다. 그리고 창호 사이에 끈이 보입니다. 가죽으로 만든 손잡이라고 합니다. 즉, 저 손잡이로 열고 닫았다는 뜻입니다. 그렇다면 그 쓰임새를 어렵지 않게 짐작해볼 수 있죠.

병풍 자체가 장식용인 동시에 칸막이 또는 가리개로 쓰였던 걸 생각하면, 이 물건 역시도 기본적으로는 같은 용도로 쓰였음을 알 수 있습니다. 다만, 궁궐의 온돌방은 민간의 한옥보다 훨씬 넓었을 테니, 공간을 효율적으로 이용할 필요와 여지도 상대적으로 더 컸겠죠. 필요한 공간의 크기에 따라 4폭짜리 병풍을 하나만 사용하기도, 두 개를 사용하기도 했을 겁니다. 대신 가운데 창호를 만들어 빛이 스며들 수 있도록 하고, 손잡이를 만들어 이쪽에서 저쪽으로 드나들 수 있게 한 거죠.

궁금해서 찾아보니 국립고궁박물관에 유사한 모양의 유물이 여러 개 소장돼 있더군요. 나머지는 창호가 팔각형인데, 이렇게 둥근 창호를 낸 것도 있습니다. 제작 시기는 모두 19세기에서 20세기 초입니다. 이런 형태의 병풍을 ‘장지 병풍’이라 한답니다. 주로 궁중에서 만들어 썼기 때문에, 현재 남아 전하는 장지 병풍도 국립고궁박물관에 가장 많이 소장돼 있다고 합니다.

지금까지 본 것이 십장생도였다면, 이 병풍은 꽃과 새가 어우러진 ‘화조도’입니다. 격자 창이 가운데 모여 있는 거로 봐선 4폭짜리 병풍 2개를 나란히 놓고 썼던 것 같습니다. 그림 솜씨 하며 채색까지 영락없는 궁중 병풍임을 한눈에 알 수 있죠. 그런가 하면 아래와 같이 병풍의 처음이나 마지막 폭에만 창호를 만들어 넣은 경우도 있습니다.

그림의 소재도 워낙 다양해서 위 병풍처럼 저 유명한 <삼국지연의>의 결정적 장면을 모아 그린 경우도 있습니다. <삼국지연의>는 민간에서뿐만 아니라 궁중에서도 아주 인기가 높았던 터라, 궁중에서 먼저 병풍으로 만들어 쓰다가 차차 민간으로도 번져나갔다고 합니다. 그 인기를 반영하듯 국립고궁박물관에도 유사한 병풍이 여럿 남아 전합니다.

왼쪽은 조선 정조 때 간행된 병법서 <병학지남(兵學指南)>에 실린 ‘영진총도(營陣摠圖)’를 시각화한 병풍입니다. 국립고궁박물관에만 8점이 소장돼 있는데, 보시는 것처럼 끝에 창이 나 있죠. 오른쪽은 20세기 전반에 활동한 서화가 주원영의 글씨로, 여러 경전에서 핵심 구절을 골라 옮겨 썼습니다. 마찬가지로 글씨 가운데 창을 하나 냈습니다.

병풍이 주인공이 되는 전시도 사실 그리 흔하지 않은데, 그중에서도 이렇게 한가운데 창호가 나 있는 병풍들은 뜻밖에 흥미를 자아내죠. 지금까지는 그저 조연일 뿐이었던 병풍이 이렇게 어엿한 주연이 되지 못했다면, 거기서 한발 더 나아가 ‘장지 병풍’까지 들여다볼 기회가 있었을까요.

전시장을 거듭 돌아보면서 느꼈습니다. 아모레퍼시픽의 창업자 故 서성환 회장은 진정으로 병풍에 진심이었구나 하고 말이죠. 물론 지금의 아모레퍼시픽미술관을 대표하는 더 귀한 소장품들이 있겠지만, ‘병풍’이야말로 이 미술관의 대표 주자로 꼽기에 손색이 없어 보입니다. 왜 평일에도 전시장이 그토록 많은 관람객으로 북적이는지 알겠더군요. 병풍의 ‘재발견’이었습니다.

| ■전시 정보 제목: 조선, 병풍의 나라 2 기간: 2023년 4월 30일까지 장소: 아모레퍼시픽미술관 작품: 조선~근대 병풍 48점 |

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.