시민들이 가장 ‘아픈’ 도시는?…‘질병 사망’ 원인 추적해보니

입력 2023.07.31 (15:53)

수정 2023.07.31 (16:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

부산 연제구 건강생활지원센터

부산 연제구 건강생활지원센터체조 교실에서 흥겨운 음악이 흘러나왔습니다. 수강생들이 궁금해 들어가 보니 70살 안팎의 주민들이었습니다. 빠른 몸놀림은 아니었지만, 활기가 넘쳐 보였습니다. 얼굴엔 웃음기도 가득했습니다.

취재진이 찾은 곳은 건강생활지원센터입니다. 현재 부산에 7곳 들어섰습니다. 이보다 규모가 작은 동 단위 건강센터도 70여 곳에 달합니다. 부산시 시민건강국 관계자는 "주민 건강 지원시설은 전국 최고 수준"이라고 말했습니다.

■건강 관리하는데…높은 '질병 사망률' 왜?

이런 시설을 찾아 꾸준히 운동하고 금연과 절주까지 한다면 건강을 유지할 수 있겠죠. 전국 7대 특·광역시 시민들의 건강 관리 수준을 살펴봤습니다.

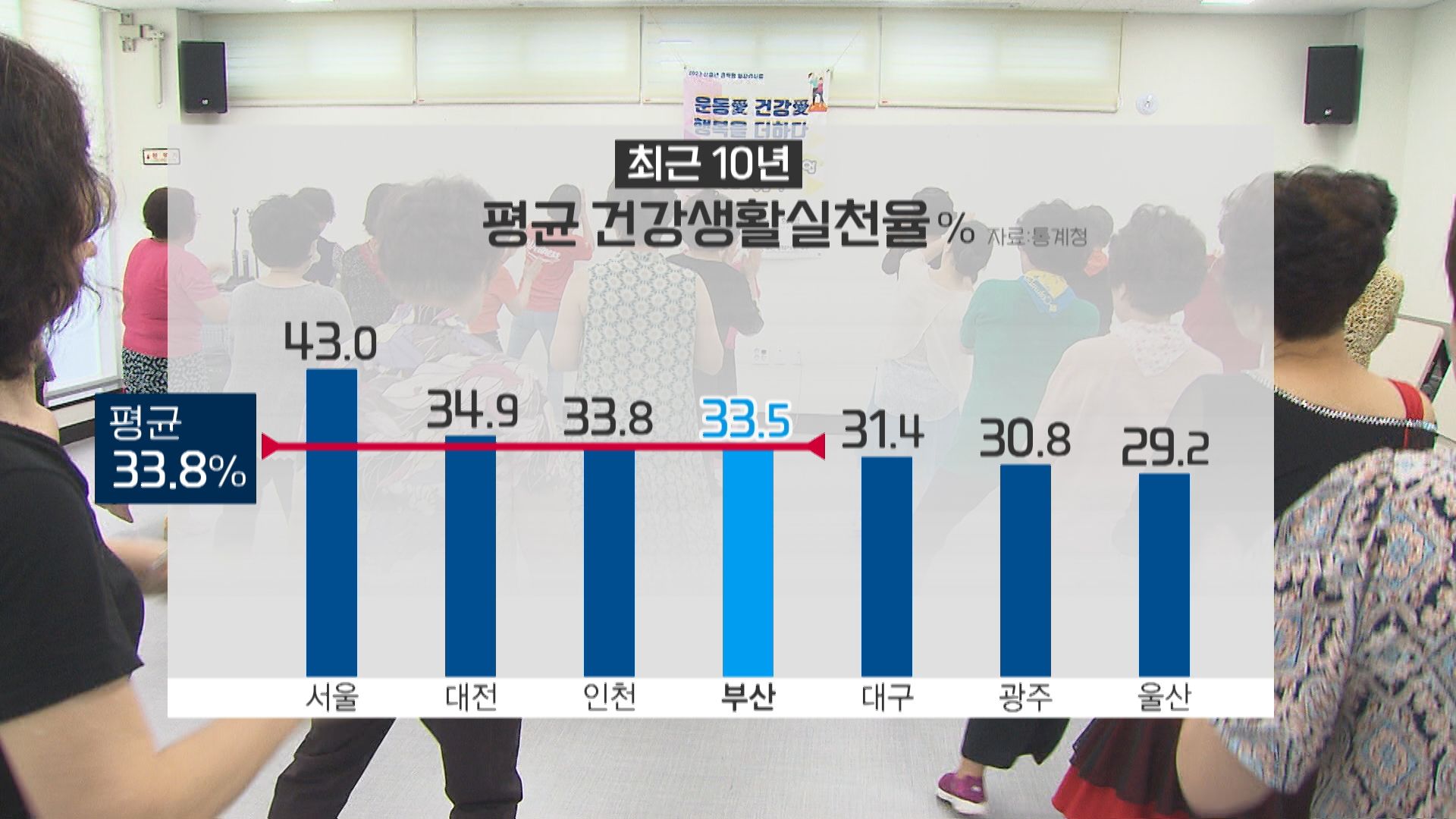

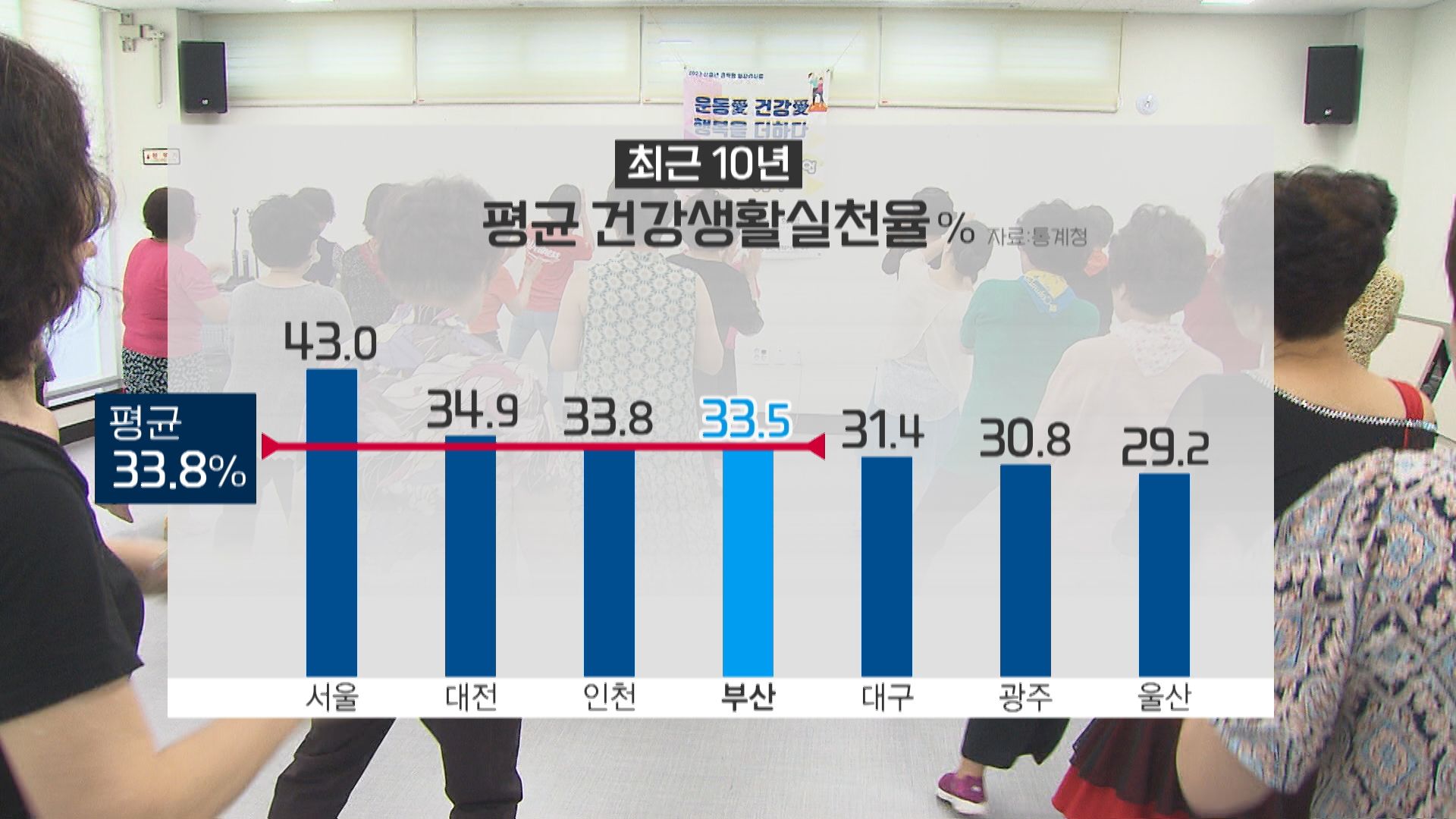

질병관리청에서 해마다 벌이는 지역사회 건강조사 항목에 '건강생활실천율'이 있는데요. 최근 10년간 평균을 비교했습니다.

부산은 33.5%입니다. 서울과 대전에는 못 미치지만, 인천과 함께 7대 특·광역시 평균 수준입니다. 대구와 광주, 울산은 평균보다 낮습니다.

하지만 건강이 나빠지는 원인, 특히 질병에 걸려 사망하는 이유를 운동·술·담배에서 찾을 수만은 없습니다. 부산 시민들의 상황이 그렇습니다.

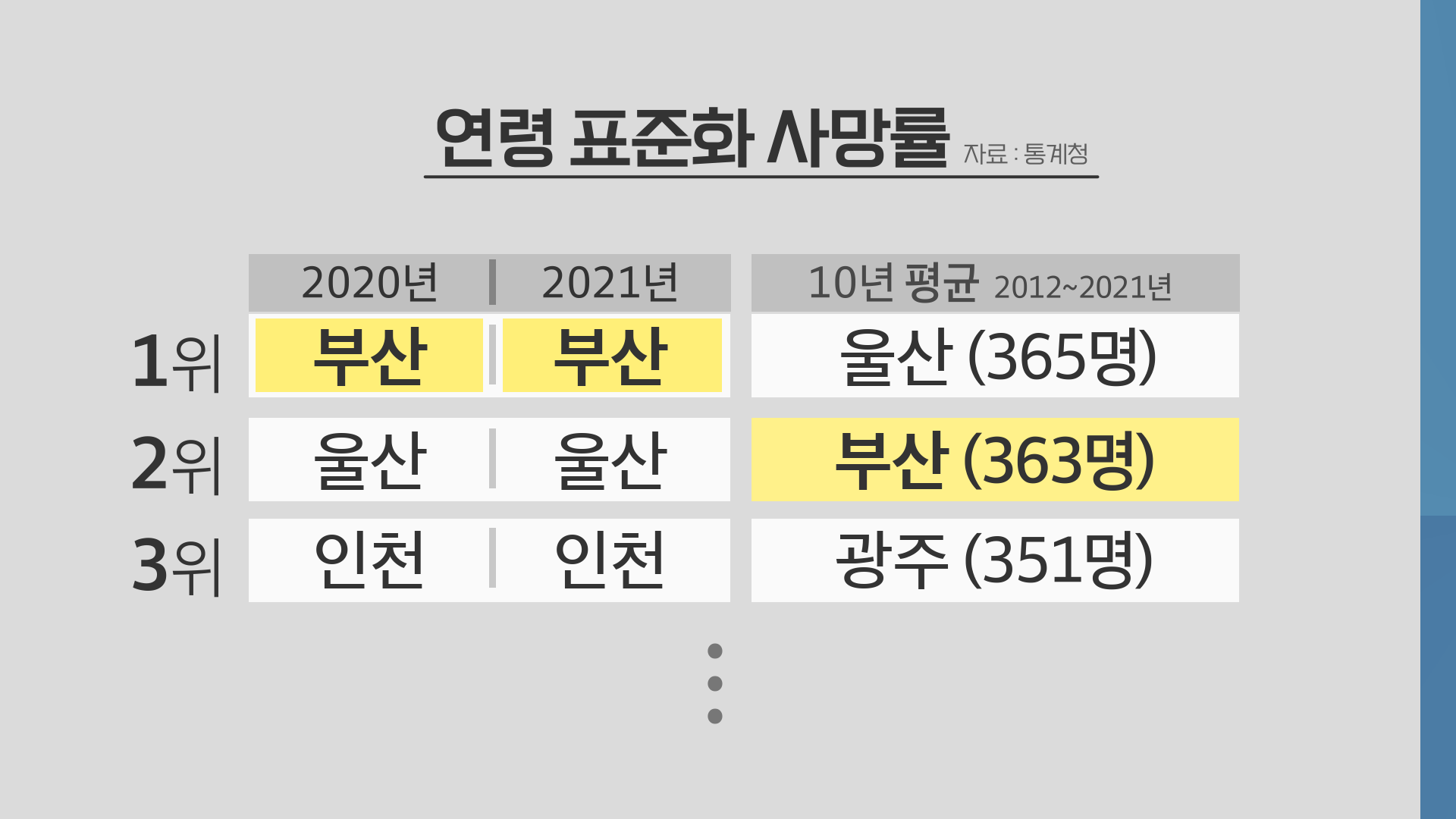

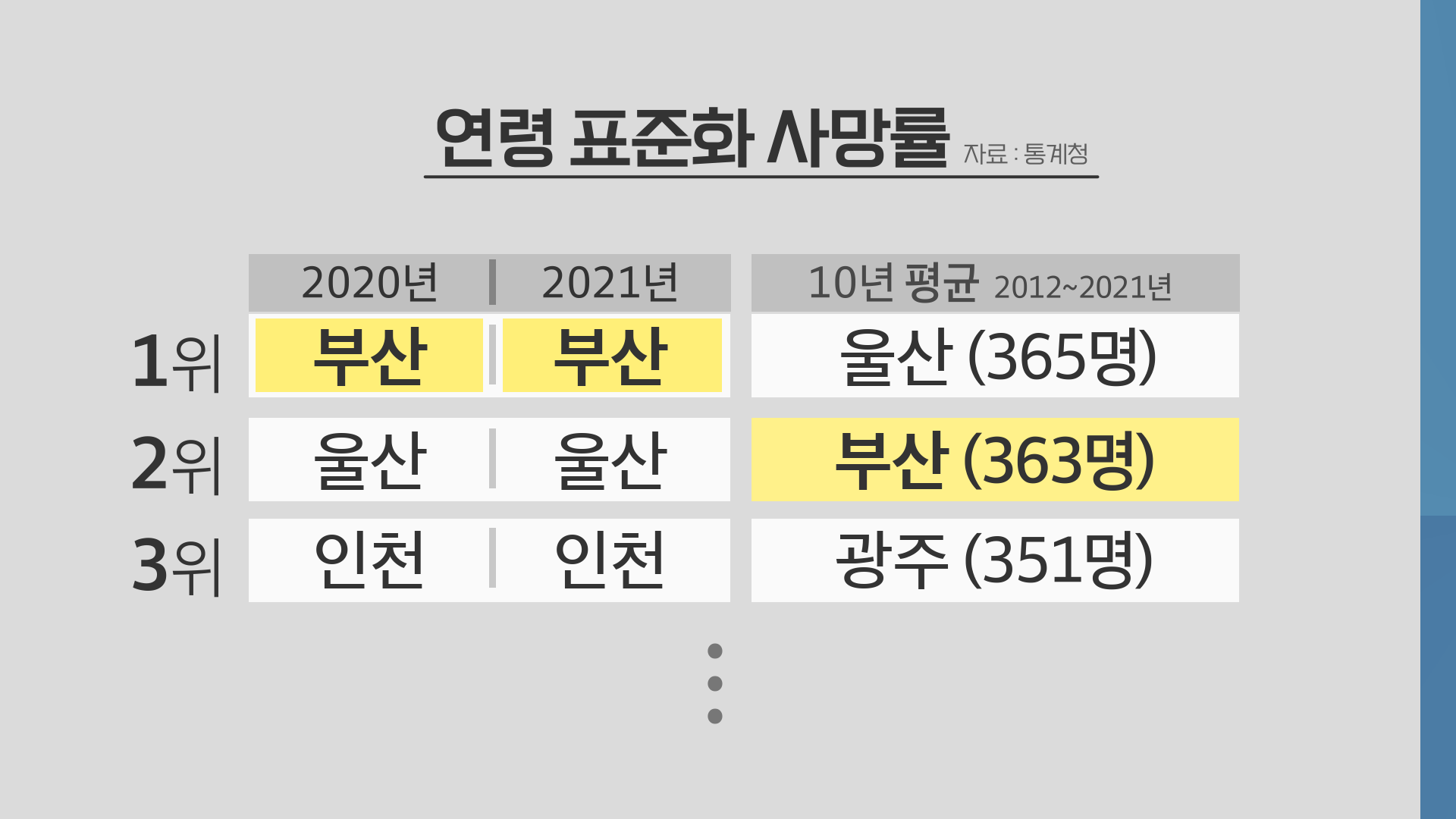

연령 표준화 사망률을 볼까요? 지역별로 비교하기 위해 연령 구조, 즉 노인 인구가 통계에 미치는 영향을 제거한 수치입니다.

최근 2년 연속 부산은 7대 특·광역시 가운데 사망률 1위였습니다. 10년 동안 평균을 내보니 인구 10만 명당 363명으로 울산에 이어 2위였습니다.

왜 사망하는지, 질병 원인별로 연령 표준화 사망률을 살펴봤습니다. 최근 10년간 부산지역 평균인데요,

암으로 인한 사망률은 인구 10만 명당 평균 105명, 심장질환으로 인한 사망률은 44명입니다. 두 가지 질병 사망률 모두 7대 특·광역시 중 1위입니다. 암은 서울보다 15명, 심장질환은 대전보다 20명 정도 사망률이 높습니다. 뇌혈관질환으로 인한 사망률은 연평균 29명으로, 울산에 이어 2위였습니다.

부산 시민들의 건강 관리 수준은 상대적으로 나쁘지 않은데, 질병 사망률이 전국 최상위권에서 벗어나지 못하는 이유를 추적했습니다.

■'나쁜 환경'과 연관성은?…"평균치 이상 유해 물질 검출"

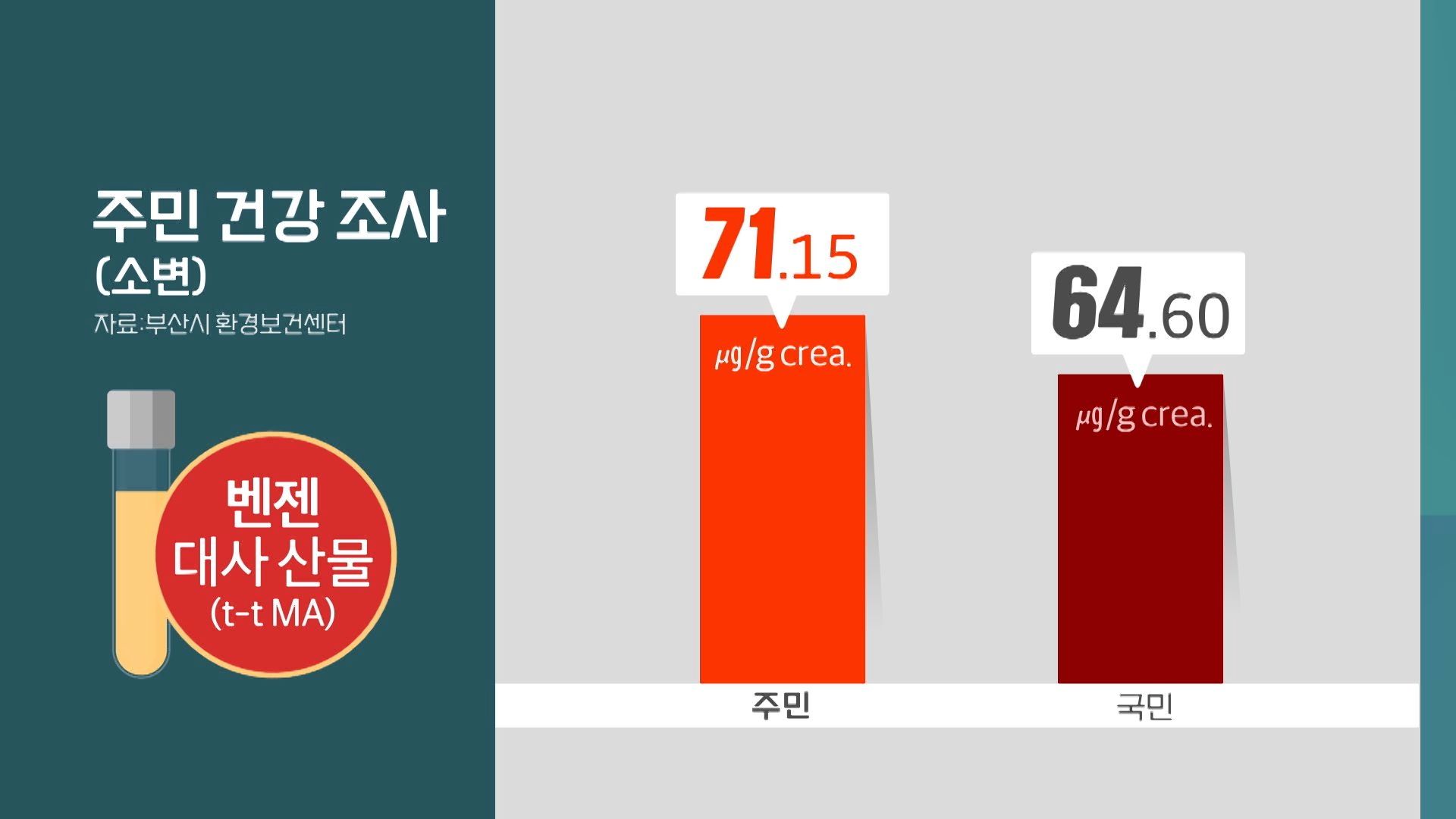

취재 중 부산시 환경보건센터가 지난해 지역 주민들을 대상으로 건강조사를 했다는 정보를 얻었습니다. 결과를 보도한 곳은 없었습니다. 주민들의 건강 상태가 궁금해 센터를 찾아갔습니다.

건강조사 대상자는 노후 공단과 인접한 곳에 살고 있습니다. 부산에서 하루 화물차 이동량이 4만 8천여 대로 가장 많은 교차로(2021년, 부산시 교통조사 기준)와 최근 3년간(2018~2020년) 미세먼지 농도 평균값이 가장 높은 (42.5㎍/㎥) 측정소 반경 2㎞에 모두 포함된 지역입니다.

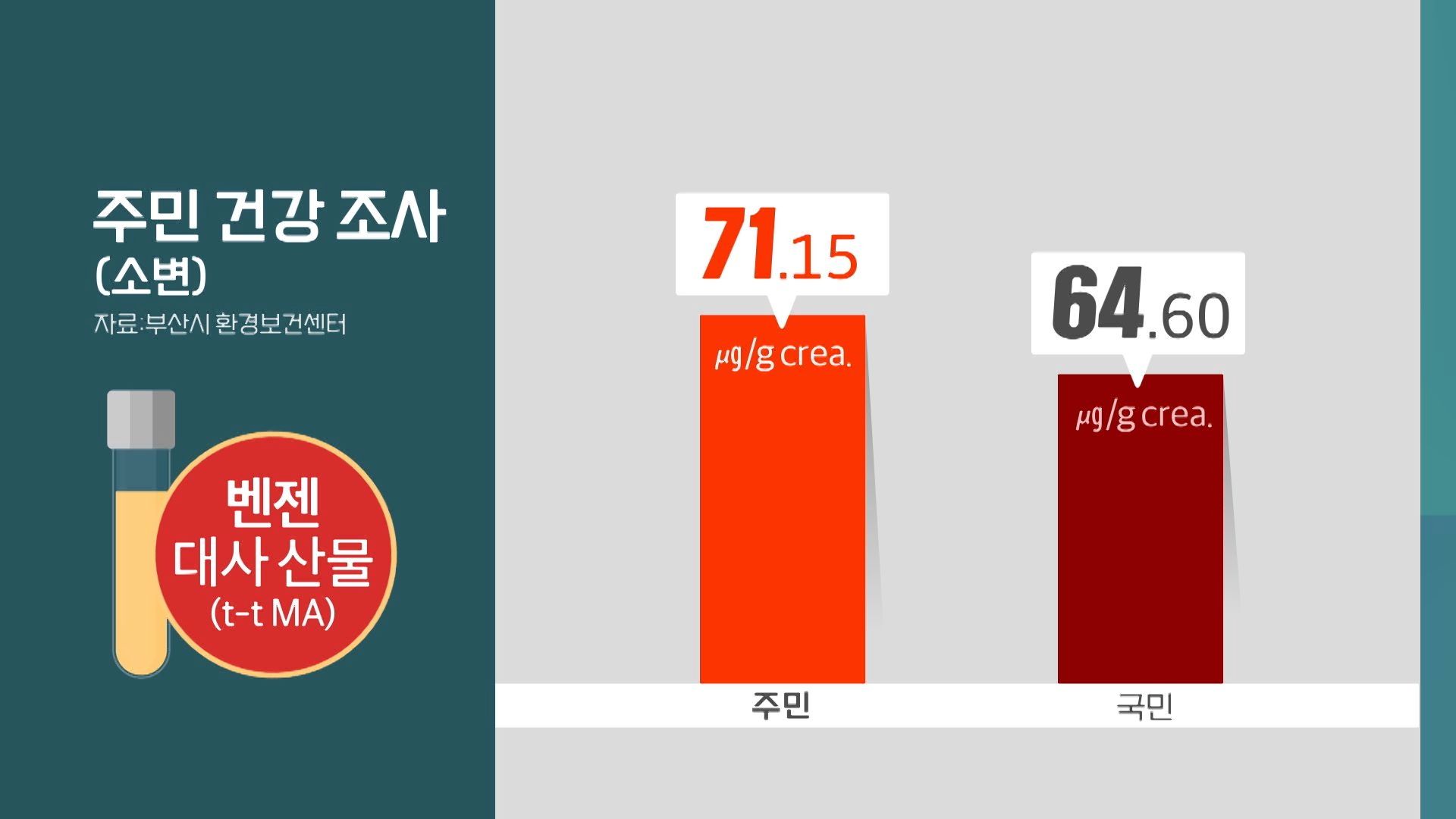

주민 350명의 소변 검사 결과입니다. 먼저 발암 물질인 벤젠 대사 산물. 벤젠이 몸에 흡수된 뒤 나오는 성분인데, 71.0(㎍/g crea.)을 넘었습니다. 정부의 환경보건기초조사 결과인 국민 평균보다 6.0(㎍/g crea.) 정도 높은 수치입니다.

신경 독성물질인 톨루엔 대사 산물은 6.7(㎍/g crea.) 으로 검출돼 국민 평균치보다 1.7(㎍/g crea.) 높았습니다.

센터 측은 추가 조사가 필요하지만, 자동차 배기가스나 공단 등에서 배출돼 몸속에 들어온 유해 물질의 정도를 확인할 수 있는 중요한 생체 지표라고 설명했습니다.

| 홍영습/부산시 환경보건센터장(동아대 의대 교수) "바로 질병을 일으킨다고 평가하는 것은 다소 무리가 있습니다. 하지만 충분히 노출 상태가 유지되면 질병으로 갈 수 있기 때문에 대사 산물이 높게 나온 부분은 굉장히 유의미한 지표로 평가하고 있습니다." |

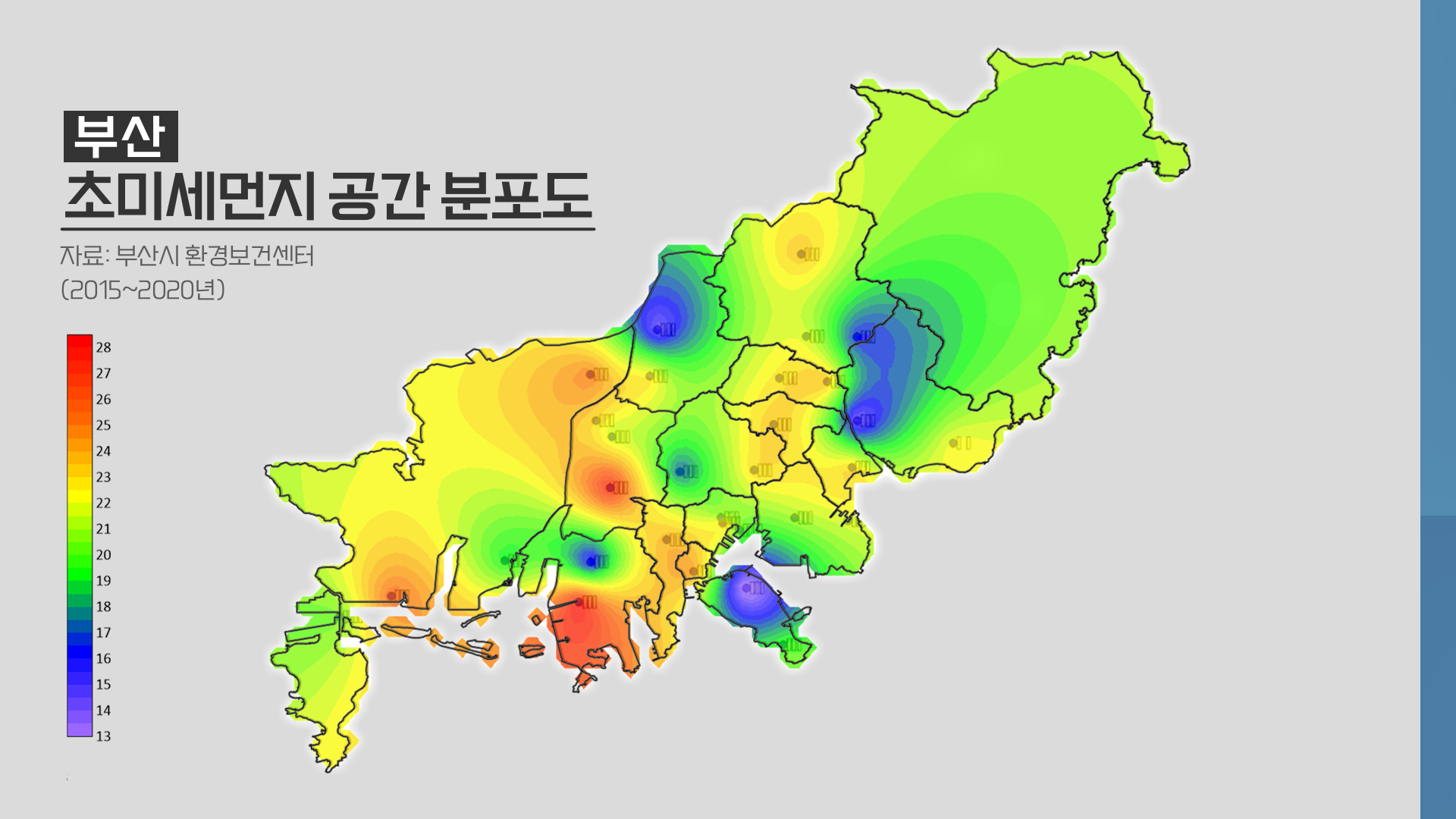

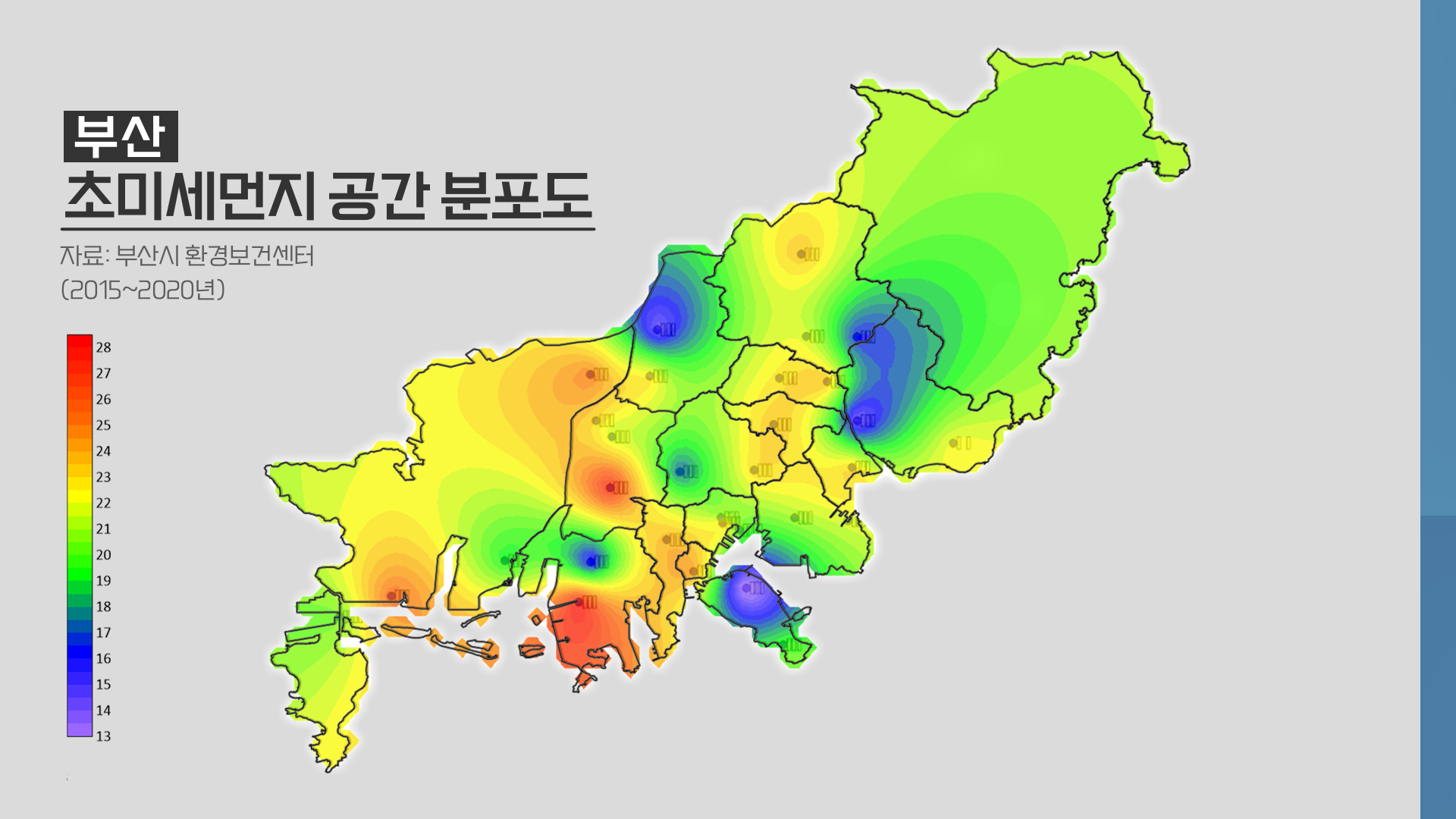

부산의 초미세먼지 농도를 분석한 결과도 입수했습니다. 최근 6년간 부산의 대기 측정소 27곳에서 관측한 자료를 공간 분포로 나타낸 지도입니다.

파란색에서 초록색, 노란색, 붉은색으로 갈수록 농도가 높다는 뜻입니다. 지도를 반으로 나누면 서쪽 지역이 상대적으로 농도가 높은 걸 한눈에 알 수 있습니다.

특히 도심 주거지 인근에 공단과 항만이 들어선 곳에서 붉은색이 짙게 나타났습니다. 이 지역은 초미세먼지 농도뿐 아니라 성분도 눈여겨봐야 합니다.

| 허종배/부산연구원 연구위원 "(부산지역 초미세먼지에) 독성을 일으키는 화학 물질의 비율이 높고 그것에 영향을 주는 것은 선박이라든지 대형 화물차의 이동으로 인한 비산 먼지, 아니면 또 공단이 있습니다." |

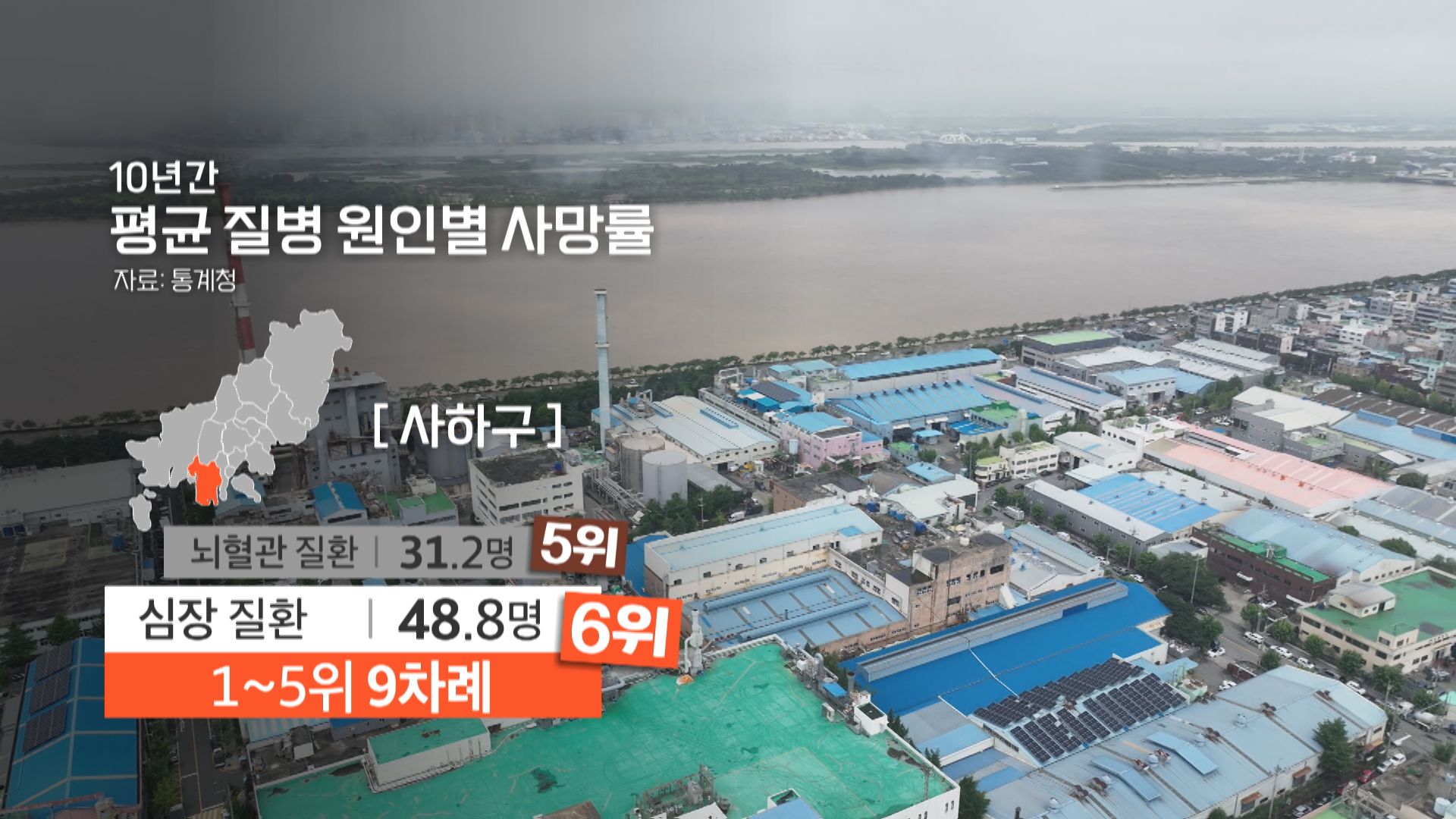

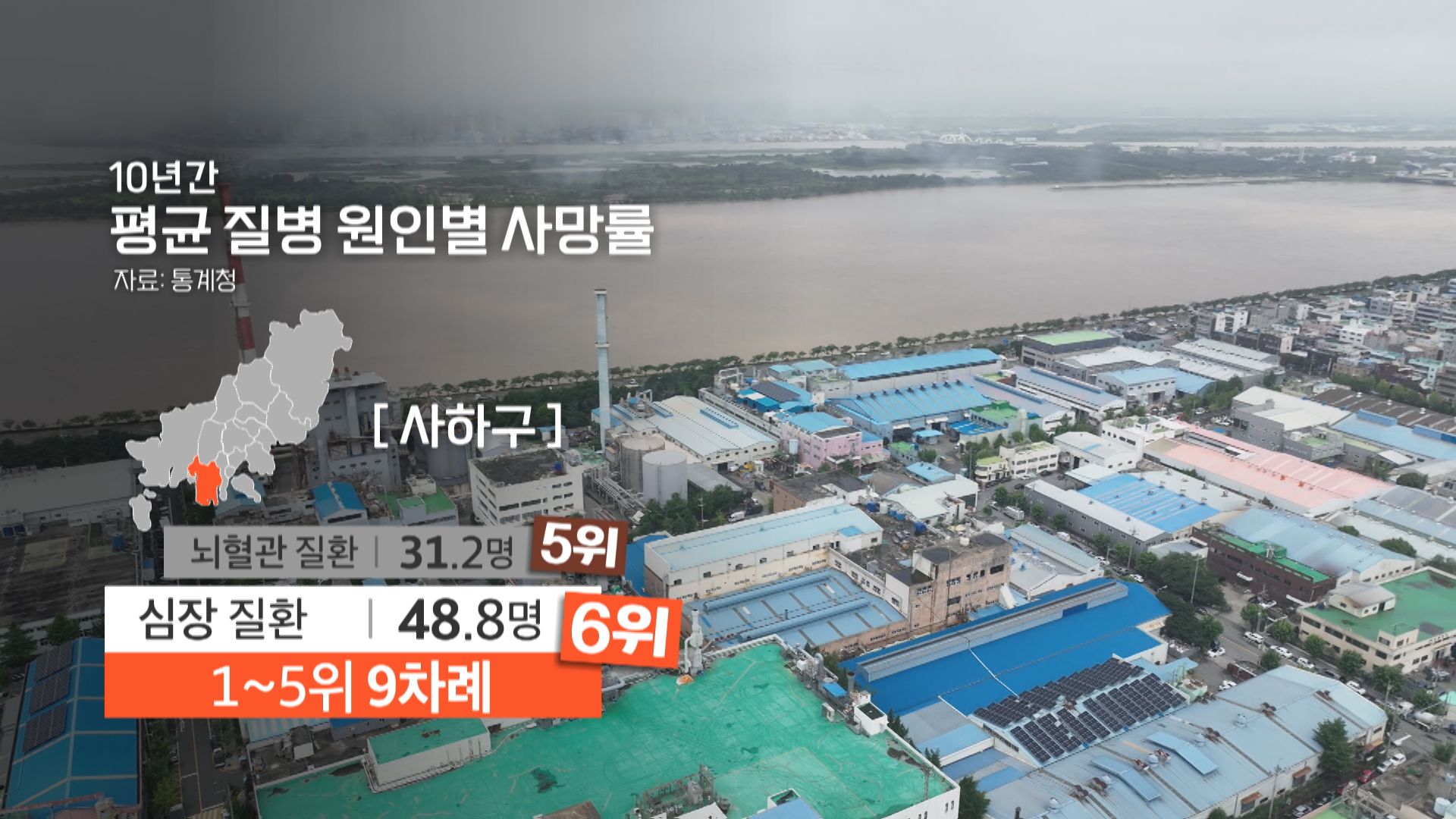

그렇다면 이곳 주민들의 건강 지표는 어떨까요? 주요 질병 원인별 연령 표준화 사망률을 살펴봤습니다.

사상구의 최근 10년간 연평균 사망률을 보면 뇌혈관 질환 34명, 심장 질환 50명을 넘어 부산에서 1위와 3위였습니다.

사하구의 뇌혈관 질환 관련 사망률은 연평균 31명 정도로 5위, 심장 질환은 49명에 가까워 6위였습니다. 특히 심장 질환 관련 연간 사망률은 최근 10년간 부산에서 5위 안에 9차례나 포함될 만큼 꾸준히 높았습니다.

| 홍영습/부산시 환경보건센터장 (동아대 의대 교수) "건강지표하고 환경지표하고 상관성은 어느 정도 있다고 판단이 되지만, 그렇다고 바로 인과관계에 있다, 이런 지표로 평가하기에는 현재 자료로서는 다소 어려운 측면이 있기 때문에 계속 모니터링이 필요합니다." |

■사회·경제적 격차도 영향?…피할 수 있는 사망

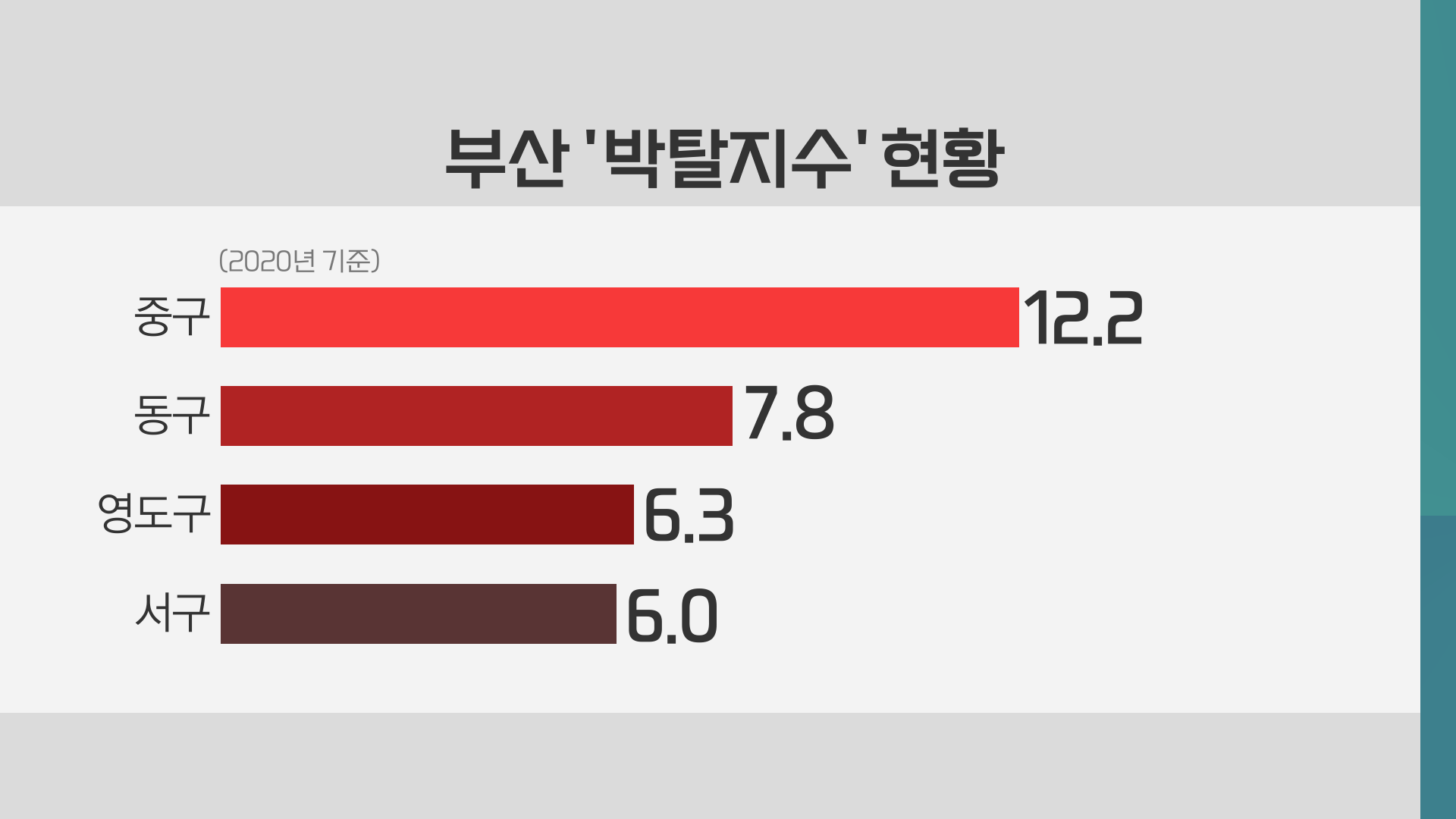

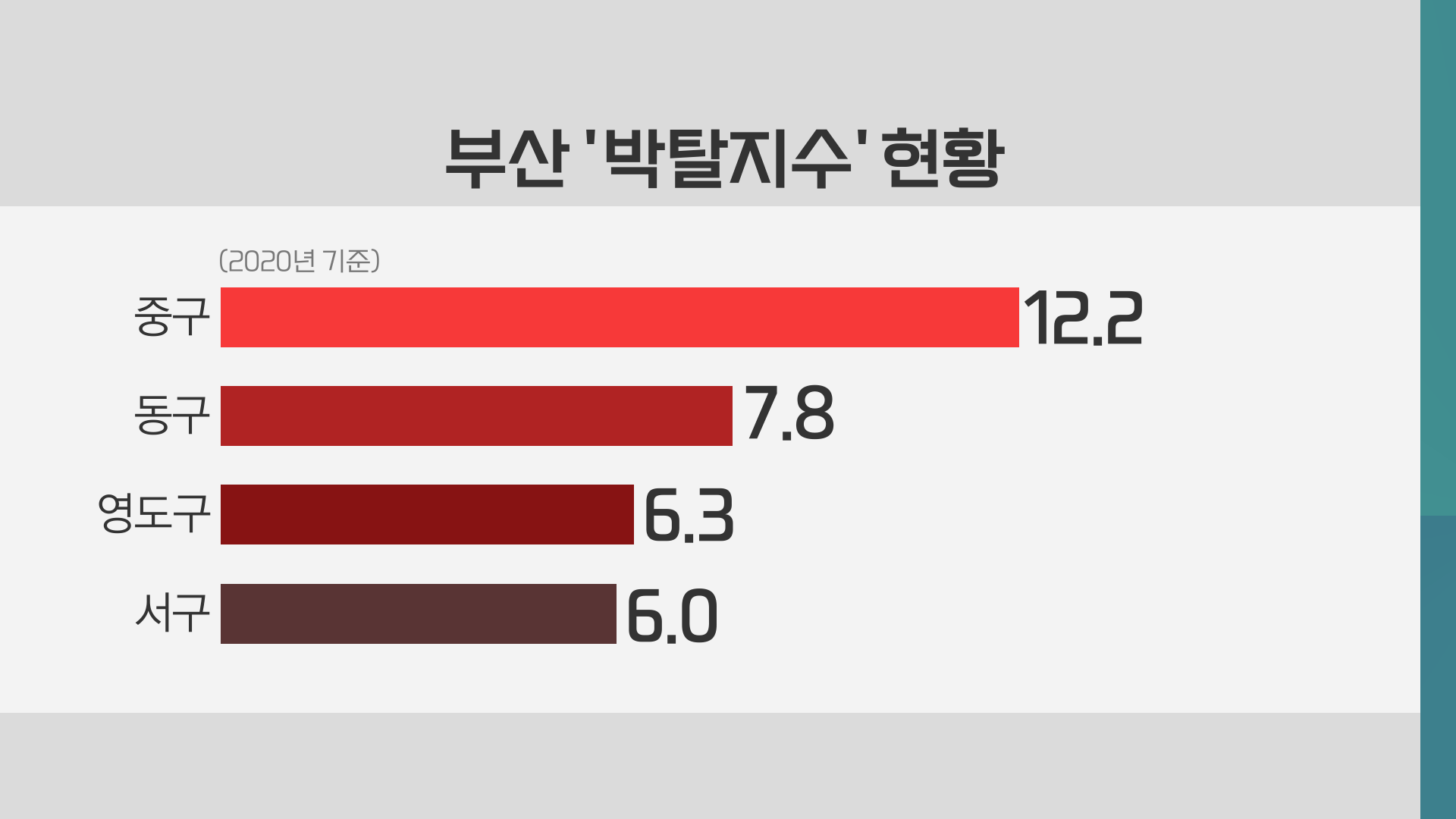

'박탈지수'. 사회·경제적 결핍 정도를 나타내는 지표입니다. 부산시 공공보건의료지원단에서 노동과 주거 환경, 가족 구성 등을 점수화해 부산지역 박탈지수를 분석했습니다.

2020년을 기준으로 중구와 동구, 영도구, 서구 순으로 높게 나왔습니다. 이 지역은 최근 10년간 박탈지수도 전국 평균값을 계속 웃돌았습니다.

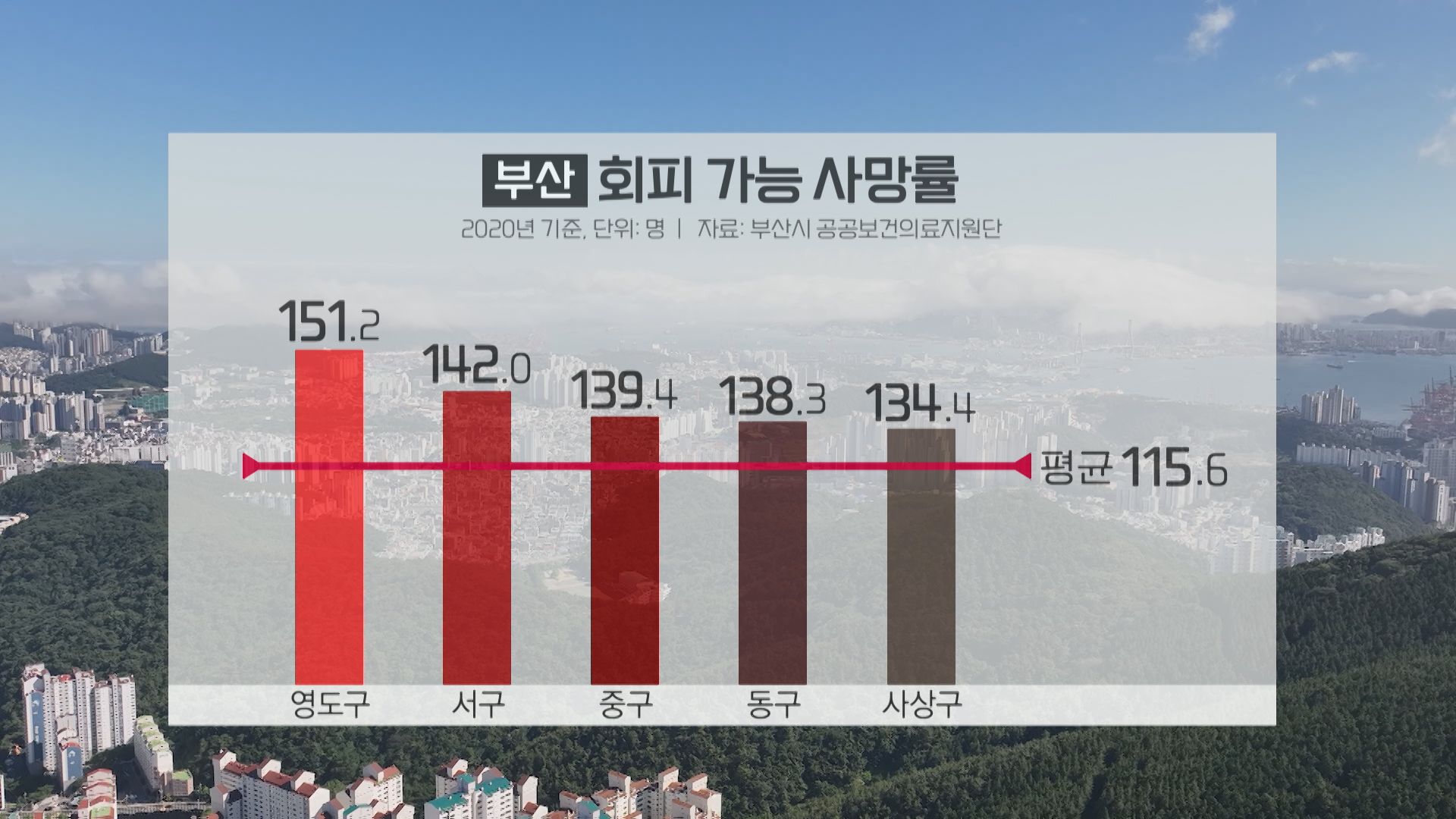

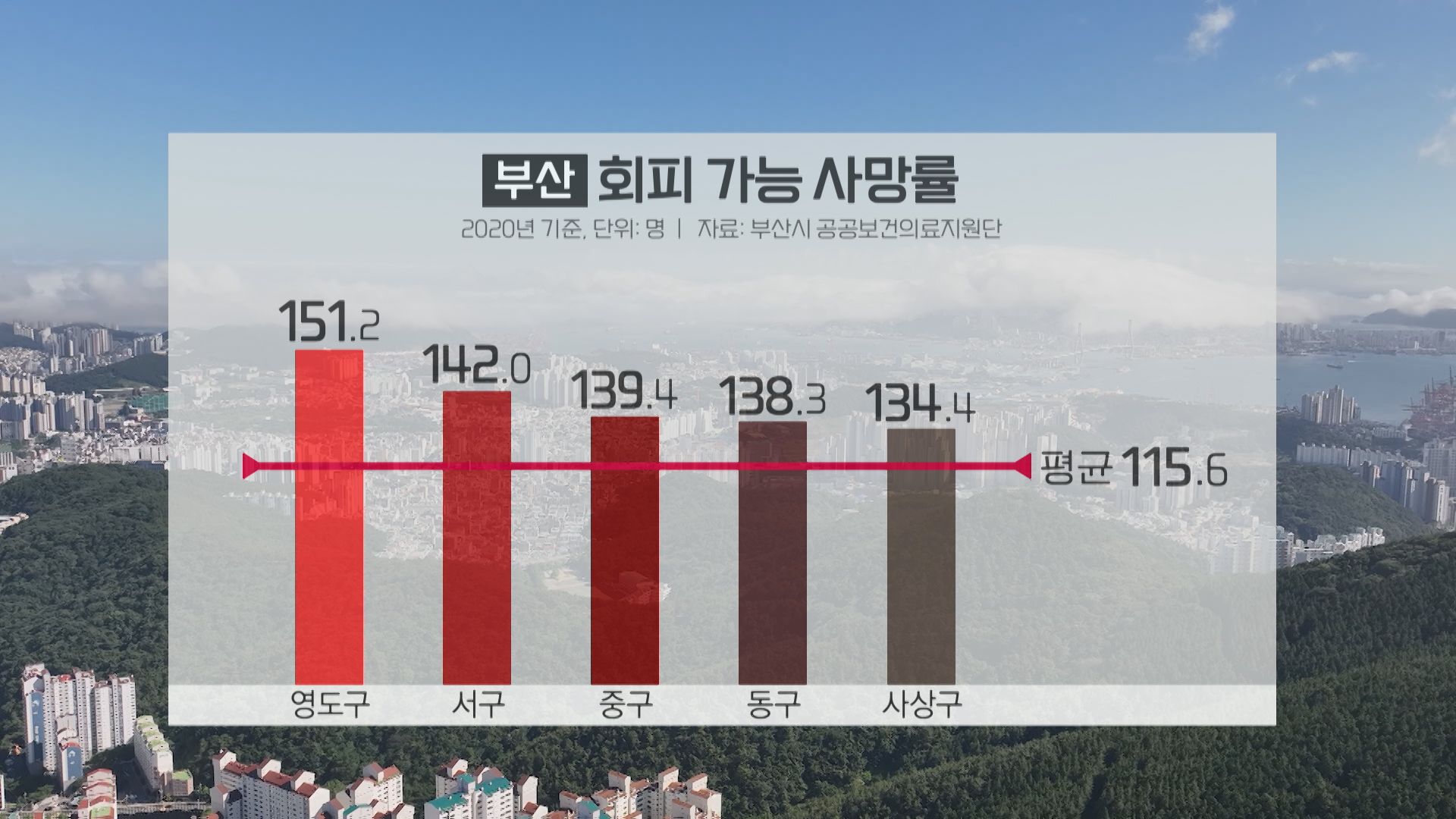

암과 심장, 뇌혈관 등 주요 질병을 예방하거나 제때 치료하면 사망률을 줄일 수 있겠죠. 하지만 부산에서도 박탈지수가 높은 곳은 그렇지 못했습니다. 피할 수 있는 죽음, 이른바 '회피 가능 사망률'을 조사한 결과입니다.

부산 16개 구·군별 회피 가능 사망률을 보면 영도구와 서구, 중구, 동구, 사상구 순으로 높았습니다. 치료나 예방으로 '피할 수 있었던 사망자'가 부산 평균보다 19명에서 최대 35명가량 많습니다.

하지만 지금의 공공의료 체계로 회피 가능 사망률을 줄이기엔 역부족입니다. 예산과 인력 탓이겠죠.

| 김병권/부산시 공공보건의료지원단장 "증상이 생겼을 때 빨리 치료를 해주는 인프라를 갖추는 게 사망률을 줄이는 건데, 실제 공공에서 할 수 있는 사업이라고는 보건소에서 하는 고혈압, 당뇨병 관리 사업을 주로 할 수밖에 없어요. 공공에서 어떤 의료 서비스를 제공할 수 있느냐에 대한 고민이 필요하죠" |

부산의 주요 질병 사망률이 전국에서 가장 높고 지역별 격차도 큰 원인을 단편적으로 볼 수는 없습니다. 취재하며 만난 여러 전문가도 "유해 환경이나 사회·경제적 격차 등과 연관성은 있지만, 아직 인과관계에 있다고 단정하기 어렵다"며 명쾌한 이유와 해결책을 제시하지는 않았습니다.

분명한 건 개인 건강관리 차원으로 접근할 문제가 아니라는 점입니다. 질병 사망에 영향을 미치는 유해 환경이나 생활 여건 등 다양한 요인을 추적 조사해 지역별로 맞춤형 대응책을 마련해야 한다는 데 전문가들도 공감했습니다. 환경보건법을 개정해 자치단체의 역할과 권한을 강화한 취지이기도 합니다.

| 이근희/부산시 환경물정책실장 " 5년, 10년 장기간 모니터링(조사) 하는 게 굉장히 중요하거든요. 그래서 이런 질병의 원인이 있다면 거기에 대해선 적극적으로 저희들이 놓치지 않고 구제를 하고 또 조치하는 게 맞는다고 봅니다." |

부산의 '나쁜 건강지표'는 이미 잘 알려진 사실입니다. 취재를 시작하며 "새삼스럽게….", "뾰족한 대책도 없을 텐데…." 라는 망설임도 있었습니다.

하지만 시민들의 건강, 죽고 사는 문제만큼 계속 관심을 가져야 할 정책이 있을까요? 원인 규명이 쉽지 않다고 해서 '아픈 도시'에 무감각해져선 안 될 이유입니다.

[연관 기사]

[‘아픈 도시’ 부산]① 건강 관리하는데…높고 격차 큰 ‘질병 사망’

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7731601

[‘아픈 도시’ 부산]② ‘나쁜 공기’ 영향?…“유해 물질 평균치 이상”

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7732617

[‘아픈 도시’ 부산]③ 피할 수 있었던 사망…‘사회·경제적 격차’ 살펴야

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7733690

[‘아픈 도시’ 부산]④ 환경 피해로 건강 우려 120곳…관리 대책은?

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7735554

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 시민들이 가장 ‘아픈’ 도시는?…‘질병 사망’ 원인 추적해보니

-

- 입력 2023-07-31 15:53:12

- 수정2023-07-31 16:03:08

체조 교실에서 흥겨운 음악이 흘러나왔습니다. 수강생들이 궁금해 들어가 보니 70살 안팎의 주민들이었습니다. 빠른 몸놀림은 아니었지만, 활기가 넘쳐 보였습니다. 얼굴엔 웃음기도 가득했습니다.

취재진이 찾은 곳은 건강생활지원센터입니다. 현재 부산에 7곳 들어섰습니다. 이보다 규모가 작은 동 단위 건강센터도 70여 곳에 달합니다. 부산시 시민건강국 관계자는 "주민 건강 지원시설은 전국 최고 수준"이라고 말했습니다.

■건강 관리하는데…높은 '질병 사망률' 왜?

이런 시설을 찾아 꾸준히 운동하고 금연과 절주까지 한다면 건강을 유지할 수 있겠죠. 전국 7대 특·광역시 시민들의 건강 관리 수준을 살펴봤습니다.

질병관리청에서 해마다 벌이는 지역사회 건강조사 항목에 '건강생활실천율'이 있는데요. 최근 10년간 평균을 비교했습니다.

부산은 33.5%입니다. 서울과 대전에는 못 미치지만, 인천과 함께 7대 특·광역시 평균 수준입니다. 대구와 광주, 울산은 평균보다 낮습니다.

하지만 건강이 나빠지는 원인, 특히 질병에 걸려 사망하는 이유를 운동·술·담배에서 찾을 수만은 없습니다. 부산 시민들의 상황이 그렇습니다.

연령 표준화 사망률을 볼까요? 지역별로 비교하기 위해 연령 구조, 즉 노인 인구가 통계에 미치는 영향을 제거한 수치입니다.

최근 2년 연속 부산은 7대 특·광역시 가운데 사망률 1위였습니다. 10년 동안 평균을 내보니 인구 10만 명당 363명으로 울산에 이어 2위였습니다.

왜 사망하는지, 질병 원인별로 연령 표준화 사망률을 살펴봤습니다. 최근 10년간 부산지역 평균인데요,

암으로 인한 사망률은 인구 10만 명당 평균 105명, 심장질환으로 인한 사망률은 44명입니다. 두 가지 질병 사망률 모두 7대 특·광역시 중 1위입니다. 암은 서울보다 15명, 심장질환은 대전보다 20명 정도 사망률이 높습니다. 뇌혈관질환으로 인한 사망률은 연평균 29명으로, 울산에 이어 2위였습니다.

부산 시민들의 건강 관리 수준은 상대적으로 나쁘지 않은데, 질병 사망률이 전국 최상위권에서 벗어나지 못하는 이유를 추적했습니다.

■'나쁜 환경'과 연관성은?…"평균치 이상 유해 물질 검출"

취재 중 부산시 환경보건센터가 지난해 지역 주민들을 대상으로 건강조사를 했다는 정보를 얻었습니다. 결과를 보도한 곳은 없었습니다. 주민들의 건강 상태가 궁금해 센터를 찾아갔습니다.

건강조사 대상자는 노후 공단과 인접한 곳에 살고 있습니다. 부산에서 하루 화물차 이동량이 4만 8천여 대로 가장 많은 교차로(2021년, 부산시 교통조사 기준)와 최근 3년간(2018~2020년) 미세먼지 농도 평균값이 가장 높은 (42.5㎍/㎥) 측정소 반경 2㎞에 모두 포함된 지역입니다.

주민 350명의 소변 검사 결과입니다. 먼저 발암 물질인 벤젠 대사 산물. 벤젠이 몸에 흡수된 뒤 나오는 성분인데, 71.0(㎍/g crea.)을 넘었습니다. 정부의 환경보건기초조사 결과인 국민 평균보다 6.0(㎍/g crea.) 정도 높은 수치입니다.

신경 독성물질인 톨루엔 대사 산물은 6.7(㎍/g crea.) 으로 검출돼 국민 평균치보다 1.7(㎍/g crea.) 높았습니다.

센터 측은 추가 조사가 필요하지만, 자동차 배기가스나 공단 등에서 배출돼 몸속에 들어온 유해 물질의 정도를 확인할 수 있는 중요한 생체 지표라고 설명했습니다.

| 홍영습/부산시 환경보건센터장(동아대 의대 교수) "바로 질병을 일으킨다고 평가하는 것은 다소 무리가 있습니다. 하지만 충분히 노출 상태가 유지되면 질병으로 갈 수 있기 때문에 대사 산물이 높게 나온 부분은 굉장히 유의미한 지표로 평가하고 있습니다." |

부산의 초미세먼지 농도를 분석한 결과도 입수했습니다. 최근 6년간 부산의 대기 측정소 27곳에서 관측한 자료를 공간 분포로 나타낸 지도입니다.

파란색에서 초록색, 노란색, 붉은색으로 갈수록 농도가 높다는 뜻입니다. 지도를 반으로 나누면 서쪽 지역이 상대적으로 농도가 높은 걸 한눈에 알 수 있습니다.

특히 도심 주거지 인근에 공단과 항만이 들어선 곳에서 붉은색이 짙게 나타났습니다. 이 지역은 초미세먼지 농도뿐 아니라 성분도 눈여겨봐야 합니다.

| 허종배/부산연구원 연구위원 "(부산지역 초미세먼지에) 독성을 일으키는 화학 물질의 비율이 높고 그것에 영향을 주는 것은 선박이라든지 대형 화물차의 이동으로 인한 비산 먼지, 아니면 또 공단이 있습니다." |

그렇다면 이곳 주민들의 건강 지표는 어떨까요? 주요 질병 원인별 연령 표준화 사망률을 살펴봤습니다.

사상구의 최근 10년간 연평균 사망률을 보면 뇌혈관 질환 34명, 심장 질환 50명을 넘어 부산에서 1위와 3위였습니다.

사하구의 뇌혈관 질환 관련 사망률은 연평균 31명 정도로 5위, 심장 질환은 49명에 가까워 6위였습니다. 특히 심장 질환 관련 연간 사망률은 최근 10년간 부산에서 5위 안에 9차례나 포함될 만큼 꾸준히 높았습니다.

| 홍영습/부산시 환경보건센터장 (동아대 의대 교수) "건강지표하고 환경지표하고 상관성은 어느 정도 있다고 판단이 되지만, 그렇다고 바로 인과관계에 있다, 이런 지표로 평가하기에는 현재 자료로서는 다소 어려운 측면이 있기 때문에 계속 모니터링이 필요합니다." |

■사회·경제적 격차도 영향?…피할 수 있는 사망

'박탈지수'. 사회·경제적 결핍 정도를 나타내는 지표입니다. 부산시 공공보건의료지원단에서 노동과 주거 환경, 가족 구성 등을 점수화해 부산지역 박탈지수를 분석했습니다.

2020년을 기준으로 중구와 동구, 영도구, 서구 순으로 높게 나왔습니다. 이 지역은 최근 10년간 박탈지수도 전국 평균값을 계속 웃돌았습니다.

암과 심장, 뇌혈관 등 주요 질병을 예방하거나 제때 치료하면 사망률을 줄일 수 있겠죠. 하지만 부산에서도 박탈지수가 높은 곳은 그렇지 못했습니다. 피할 수 있는 죽음, 이른바 '회피 가능 사망률'을 조사한 결과입니다.

부산 16개 구·군별 회피 가능 사망률을 보면 영도구와 서구, 중구, 동구, 사상구 순으로 높았습니다. 치료나 예방으로 '피할 수 있었던 사망자'가 부산 평균보다 19명에서 최대 35명가량 많습니다.

하지만 지금의 공공의료 체계로 회피 가능 사망률을 줄이기엔 역부족입니다. 예산과 인력 탓이겠죠.

| 김병권/부산시 공공보건의료지원단장 "증상이 생겼을 때 빨리 치료를 해주는 인프라를 갖추는 게 사망률을 줄이는 건데, 실제 공공에서 할 수 있는 사업이라고는 보건소에서 하는 고혈압, 당뇨병 관리 사업을 주로 할 수밖에 없어요. 공공에서 어떤 의료 서비스를 제공할 수 있느냐에 대한 고민이 필요하죠" |

부산의 주요 질병 사망률이 전국에서 가장 높고 지역별 격차도 큰 원인을 단편적으로 볼 수는 없습니다. 취재하며 만난 여러 전문가도 "유해 환경이나 사회·경제적 격차 등과 연관성은 있지만, 아직 인과관계에 있다고 단정하기 어렵다"며 명쾌한 이유와 해결책을 제시하지는 않았습니다.

분명한 건 개인 건강관리 차원으로 접근할 문제가 아니라는 점입니다. 질병 사망에 영향을 미치는 유해 환경이나 생활 여건 등 다양한 요인을 추적 조사해 지역별로 맞춤형 대응책을 마련해야 한다는 데 전문가들도 공감했습니다. 환경보건법을 개정해 자치단체의 역할과 권한을 강화한 취지이기도 합니다.

| 이근희/부산시 환경물정책실장 " 5년, 10년 장기간 모니터링(조사) 하는 게 굉장히 중요하거든요. 그래서 이런 질병의 원인이 있다면 거기에 대해선 적극적으로 저희들이 놓치지 않고 구제를 하고 또 조치하는 게 맞는다고 봅니다." |

부산의 '나쁜 건강지표'는 이미 잘 알려진 사실입니다. 취재를 시작하며 "새삼스럽게….", "뾰족한 대책도 없을 텐데…." 라는 망설임도 있었습니다.

하지만 시민들의 건강, 죽고 사는 문제만큼 계속 관심을 가져야 할 정책이 있을까요? 원인 규명이 쉽지 않다고 해서 '아픈 도시'에 무감각해져선 안 될 이유입니다.

[연관 기사]

[‘아픈 도시’ 부산]① 건강 관리하는데…높고 격차 큰 ‘질병 사망’

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7731601

[‘아픈 도시’ 부산]② ‘나쁜 공기’ 영향?…“유해 물질 평균치 이상”

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7732617

[‘아픈 도시’ 부산]③ 피할 수 있었던 사망…‘사회·경제적 격차’ 살펴야

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7733690

[‘아픈 도시’ 부산]④ 환경 피해로 건강 우려 120곳…관리 대책은?

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=7735554

-

-

황현규 기자 true@kbs.co.kr

황현규 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 당정 “농가소득 안정 위해 3.4조 원 규모 <br>공익직불제 도입”](/data/layer/904/2024/09/20240927_Z3IMLF.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.