3년 전 살해된 ‘유령 아이’…정부는 왜 놓쳤나? [취재후]

입력 2023.08.19 (06:02)

수정 2023.08.19 (08:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

며칠 전 제주에서 20대 친모가 생후 3개월 된 영아를 살해하고 방파제에 유기한 혐의로 구속됐습니다.

경찰이 특정한 친모의 범행 시점은 2020년 12월. 3년 가까이 흘러서야 친모의 범행이 드러난 겁니다.

피해 영아는 2년 넘게 예방접종을 받지 않았고, 건강검진 기록도 없었습니다. 이후 의료기관 미 진료·건강보험료 체납 기록까지 보고됐지만, 정부는 위기 상황을 감지하지 못했습니다.

정부의 위기 영아 관리에 구멍이 있었던 겁니다.

■ 생활고 시달리다가 이불 덮어 살해…바다에 유기

제주경찰청에 따르면, 26살 친모는 생활고에 시달리던 2020년 12월 당시 3개월 된 아들을 집에서 살해한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 친모가 피해 영아의 얼굴에 이불을 덮어 살해한 뒤 택시를 타고 서귀포 모 방파제로 이동해 유기한 것으로 보고 있습니다.

피해 영아의 시신은 발견되지 않았습니다.

범행 시점이 3년 전인 데다, 유기 장소로 지목된 방파제에서 매립 공사까지 진행되고 있어 시신을 찾을 확률은 높지 않은 상황입니다.

■ 2년 넘게 예방접종 안 했는데…정부는 왜 몰랐나?

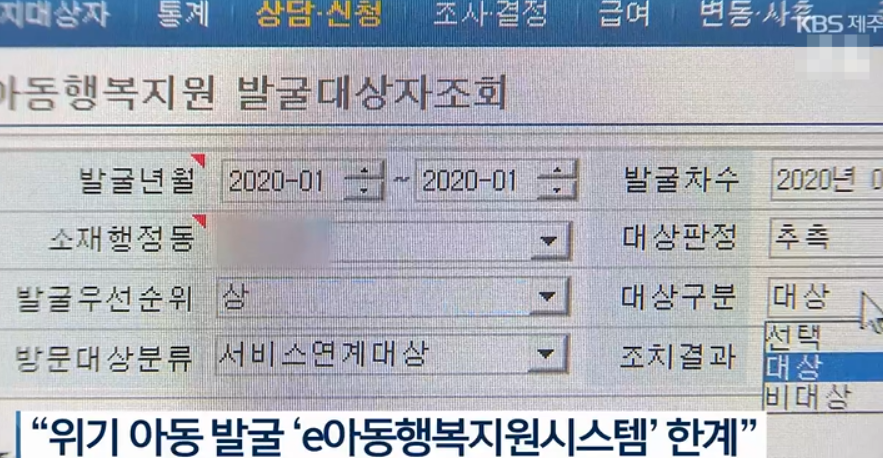

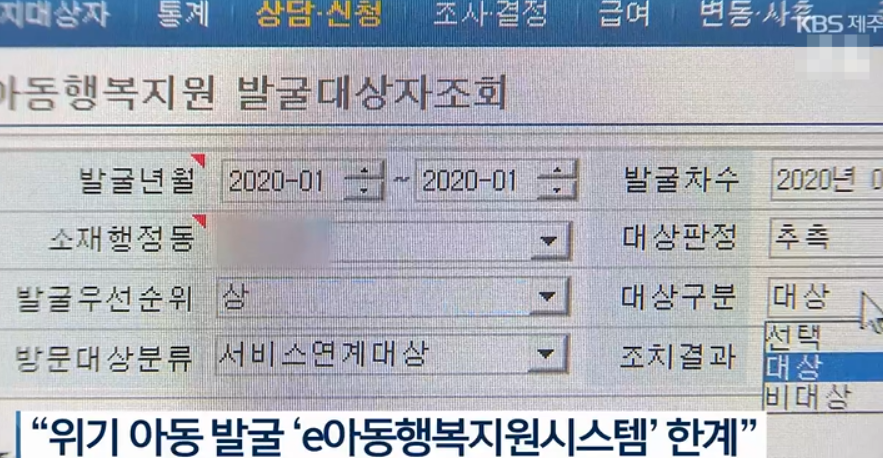

보건복지부는 2018년부터 예방접종 미접종과 건강검진 등 44종의 빅데이터를 활용해 위기 아동을 발굴하는 'e아동행복지원사업'을 운영하고 있습니다.

한국사회보장정보원에서 인공지능 시스템을 이용해 1차로 위기 사례를 발굴하면, 보건복지부가 각 지자체에 아동의 명단을 넘기고, 읍면동 공무원이 가정을 방문하는 구조입니다.

하지만 KBS 취재결과, 피해 영아는 3년 가까이 정부의 위험 관리 대상에 포함되지 않은 것으로 확인됐습니다.

① 피해 영아는 2020년 9월 태어나 출생신고가 이뤄졌고,

② 한 달 뒤인 2020년 10월 예방접종을 했다는 기록이 한국사회보장정보원에 보고됐습니다.

③ 하지만 2021년 7월, 예방접종을 받지 않아 '장기 예방 미접종' 기록이 보고됩니다. 이때 '건강보험료 체납' 기록도 감지됐습니다.

④ 2022년 4월에는 '의료기관 미 진료' 항목까지 보고됐습니다.

⑤ 2022년 7월, 그리고 올해 1월과 4월에도 '의료기관 미진료'와 '건강보험료 체납' 보고가 이뤄졌지만, 피해 영아는 대상에서 빠져있었습니다.

조우경 보건복지부 아동학대대응과장은 "분기별로 70만 명의 위기 아동 정보가 들어오면, 이 가운데 2~3만 명의 조사 대상자를 추려 지자체에 넘기고 있다"며 "당시 피해 영아는 위험도가 높지 않아 대상에 포함되지 못했다"고 말했습니다.

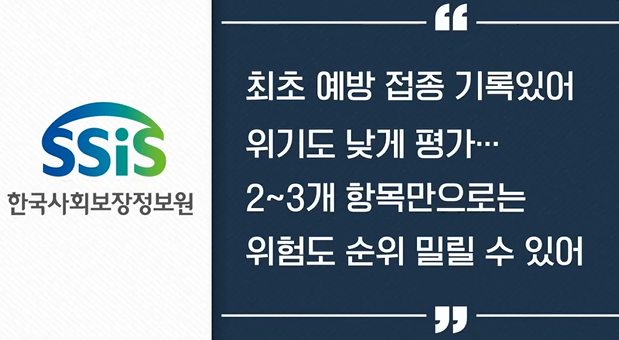

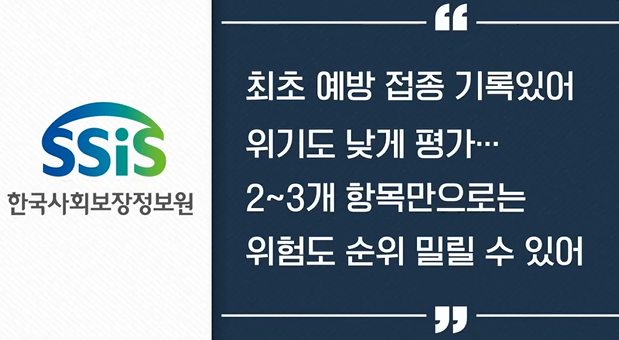

한국사회보장정보원은 피해 영아의 첫 예방 접종 기록이 있어 위기도가 낮게 평가됐고, 건강보험료 체납 등 2~3개 항목만으로는 다른 위험 사례보다 순위가 밀릴 수 있다고 설명했습니다.

44개 항목별로 위험도를 평가하는 가중치가 다른 데다, 영아에 대한 학습 사례가 부족하고, 학대 신고 기반의 데이터 등이 원인으로 풀이됩니다.

정부의 위기 영아 발굴 시스템에 한계가 있다는 지적이 나오는 이유입니다.

■ 정부 전수 조사에서야 피해 영아 존재 파악

정부는 올해 초 인천의 한 빌라에서 장기간 방치돼 굶어 숨진 '2살 아기 사망'을 계기로 지난 4월 만 2세 이하 아동에 대해 전수 조사를 실시했습니다.

필수 예방접종을 받지 않았거나 최근 1년간 의료기관 진료 기록이 없는 만 2세 이하 아동 약 만 1,000여 명이 대상이었습니다.

이 과정에서 뒤늦게 제주에서 살해된 피해 영아의 특이점이 발견된 겁니다.

제주 서귀포시 아동보호팀은 현장 조사 과정에서 피해 영아의 존재를 확인하지 못하자, 지난달 경찰에 수사를 의뢰했습니다.

친모의 범행이 3년 가까이 흘러서야 수면 위로 드러나게 된 배경입니다.

예방접종 미접종 아동의 가정을 보건 인력이 직접 방문하는 등 현장 조사를 강화하고, 새로운 유형의 위기 사례를 찾기 위한 복지 인력 확대의 필요성이 꾸준히 제기되는 이유입니다.

■ 생활고 호소했지만…범행 은폐 정황도

경찰에 따르면 피해 영아가 숨질 당시 친모의 나이는 23살이었고, 주변인들과 가족조차 임신 사실을 몰랐습니다. 아빠가 없는 상태여서 온전히 육아를 할 수 있는 상황도 아니었습니다.

친모는 베이비시터를 고용해 아이를 키우려고 했지만, 급여가 밀려 고소까지 당하는 등 생활고에 시달렸습니다.

그럼에도 친모는 위기 아동 발굴 조사 과정에서 "다른 지역에 있는 아빠가 아이를 돌보고 있다"고 거짓말하거나, 휴대전화 2대를 이용해 남편 행세를 하는 등 범행을 은폐하려 한 것으로 조사됐습니다.

친부로 추정되는 남성은 "임신 사실을 모르고 있었다"고 주장하고 있습니다.

시신이 없어 아이의 유전자 대조도 불가능해 경찰은 주변인 진술 등을 토대로 수사를 이어가고 있습니다.

소리 없이 사라지는 아이를 막기 위한 정부의 체계적인 보호막이 필요한 시점입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 3년 전 살해된 ‘유령 아이’…정부는 왜 놓쳤나? [취재후]

-

- 입력 2023-08-19 06:02:36

- 수정2023-08-19 08:03:37

며칠 전 제주에서 20대 친모가 생후 3개월 된 영아를 살해하고 방파제에 유기한 혐의로 구속됐습니다.

경찰이 특정한 친모의 범행 시점은 2020년 12월. 3년 가까이 흘러서야 친모의 범행이 드러난 겁니다.

피해 영아는 2년 넘게 예방접종을 받지 않았고, 건강검진 기록도 없었습니다. 이후 의료기관 미 진료·건강보험료 체납 기록까지 보고됐지만, 정부는 위기 상황을 감지하지 못했습니다.

정부의 위기 영아 관리에 구멍이 있었던 겁니다.

■ 생활고 시달리다가 이불 덮어 살해…바다에 유기

제주경찰청에 따르면, 26살 친모는 생활고에 시달리던 2020년 12월 당시 3개월 된 아들을 집에서 살해한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 친모가 피해 영아의 얼굴에 이불을 덮어 살해한 뒤 택시를 타고 서귀포 모 방파제로 이동해 유기한 것으로 보고 있습니다.

피해 영아의 시신은 발견되지 않았습니다.

범행 시점이 3년 전인 데다, 유기 장소로 지목된 방파제에서 매립 공사까지 진행되고 있어 시신을 찾을 확률은 높지 않은 상황입니다.

■ 2년 넘게 예방접종 안 했는데…정부는 왜 몰랐나?

보건복지부는 2018년부터 예방접종 미접종과 건강검진 등 44종의 빅데이터를 활용해 위기 아동을 발굴하는 'e아동행복지원사업'을 운영하고 있습니다.

한국사회보장정보원에서 인공지능 시스템을 이용해 1차로 위기 사례를 발굴하면, 보건복지부가 각 지자체에 아동의 명단을 넘기고, 읍면동 공무원이 가정을 방문하는 구조입니다.

하지만 KBS 취재결과, 피해 영아는 3년 가까이 정부의 위험 관리 대상에 포함되지 않은 것으로 확인됐습니다.

① 피해 영아는 2020년 9월 태어나 출생신고가 이뤄졌고,

② 한 달 뒤인 2020년 10월 예방접종을 했다는 기록이 한국사회보장정보원에 보고됐습니다.

③ 하지만 2021년 7월, 예방접종을 받지 않아 '장기 예방 미접종' 기록이 보고됩니다. 이때 '건강보험료 체납' 기록도 감지됐습니다.

④ 2022년 4월에는 '의료기관 미 진료' 항목까지 보고됐습니다.

⑤ 2022년 7월, 그리고 올해 1월과 4월에도 '의료기관 미진료'와 '건강보험료 체납' 보고가 이뤄졌지만, 피해 영아는 대상에서 빠져있었습니다.

조우경 보건복지부 아동학대대응과장은 "분기별로 70만 명의 위기 아동 정보가 들어오면, 이 가운데 2~3만 명의 조사 대상자를 추려 지자체에 넘기고 있다"며 "당시 피해 영아는 위험도가 높지 않아 대상에 포함되지 못했다"고 말했습니다.

한국사회보장정보원은 피해 영아의 첫 예방 접종 기록이 있어 위기도가 낮게 평가됐고, 건강보험료 체납 등 2~3개 항목만으로는 다른 위험 사례보다 순위가 밀릴 수 있다고 설명했습니다.

44개 항목별로 위험도를 평가하는 가중치가 다른 데다, 영아에 대한 학습 사례가 부족하고, 학대 신고 기반의 데이터 등이 원인으로 풀이됩니다.

정부의 위기 영아 발굴 시스템에 한계가 있다는 지적이 나오는 이유입니다.

■ 정부 전수 조사에서야 피해 영아 존재 파악

정부는 올해 초 인천의 한 빌라에서 장기간 방치돼 굶어 숨진 '2살 아기 사망'을 계기로 지난 4월 만 2세 이하 아동에 대해 전수 조사를 실시했습니다.

필수 예방접종을 받지 않았거나 최근 1년간 의료기관 진료 기록이 없는 만 2세 이하 아동 약 만 1,000여 명이 대상이었습니다.

이 과정에서 뒤늦게 제주에서 살해된 피해 영아의 특이점이 발견된 겁니다.

제주 서귀포시 아동보호팀은 현장 조사 과정에서 피해 영아의 존재를 확인하지 못하자, 지난달 경찰에 수사를 의뢰했습니다.

친모의 범행이 3년 가까이 흘러서야 수면 위로 드러나게 된 배경입니다.

예방접종 미접종 아동의 가정을 보건 인력이 직접 방문하는 등 현장 조사를 강화하고, 새로운 유형의 위기 사례를 찾기 위한 복지 인력 확대의 필요성이 꾸준히 제기되는 이유입니다.

■ 생활고 호소했지만…범행 은폐 정황도

경찰에 따르면 피해 영아가 숨질 당시 친모의 나이는 23살이었고, 주변인들과 가족조차 임신 사실을 몰랐습니다. 아빠가 없는 상태여서 온전히 육아를 할 수 있는 상황도 아니었습니다.

친모는 베이비시터를 고용해 아이를 키우려고 했지만, 급여가 밀려 고소까지 당하는 등 생활고에 시달렸습니다.

그럼에도 친모는 위기 아동 발굴 조사 과정에서 "다른 지역에 있는 아빠가 아이를 돌보고 있다"고 거짓말하거나, 휴대전화 2대를 이용해 남편 행세를 하는 등 범행을 은폐하려 한 것으로 조사됐습니다.

친부로 추정되는 남성은 "임신 사실을 모르고 있었다"고 주장하고 있습니다.

시신이 없어 아이의 유전자 대조도 불가능해 경찰은 주변인 진술 등을 토대로 수사를 이어가고 있습니다.

소리 없이 사라지는 아이를 막기 위한 정부의 체계적인 보호막이 필요한 시점입니다.

-

-

문준영 기자 mjy@kbs.co.kr

문준영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

출생신고도 안 된 신생아들, 어디에?

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.