시행 1년 앞둔 공탁특례, 실태는?

입력 2023.11.07 (19:11)

수정 2023.11.07 (20:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

앞서 보신 '형사공탁' 문제 기획 취재한 KBS창원 김소영 기자와 자세한 내용 짚어보겠습니다.

김 기자, 일단 '형사공탁'이라는 단어가 어렵습니다.

쉽게 설명이 필요할 것 같습니다.

[기자]

네, 형사사건 재판에서 형량을 결정할 때 중요한 요소가 바로 피해자와 합의 여부입니다.

합의가 됐느냐, 여기에 더해 피해자가 처벌을 원하지 않는다면 형량을 줄여주는 폭이 더 커지겠죠.

그런데 합의가 없어도 피고인이 피해자를 위해 일정 금액을 법원에 맡길 수 있도록 한 사법 절차, 바로 '형사공탁'입니다.

법원은 '형사공탁'도 피해 회복을 위한 피고인의 노력으로 보고 양형 판단에 참고하게 됩니다.

[앵커]

지난해 12월부터 '형사공탁 특례' 제도가 도입됐는데, 구체적으로 어떤 내용이 바뀐 건가요?

[기자]

공탁법이 개정되기 전에는 공탁을 하려면 공탁서에 반드시 피공탁자, 그러니까 피해자의 주민등록번호와 주소 등 인적사항을 적어야만 했습니다.

하지만 2020년 관련법 개정안이 통과됐고, 지난해 12월부터 '형사공탁 특례'가 본격 도입됐습니다.

사건이 진행 중인 법원과 사건번호, 사건명만 적으면 공탁이 가능하도록 한 것입니다.

피고인이 굳이 피해자를 찾아가 인적사항을 알려 달라고 부탁하지 않아도, 공탁을 손쉽게 신속하게 할 수 있도록 한 제도입니다.

[앵커]

김 기자, 제도가 이렇게 바뀐 이유가 분명 있을텐데요.

[기자]

가장 큰 취지는 피해자를 보호한다는 건데요.

피고인, 그러니까 가해자가 피해자의 인적사항을 확보하는 과정에서 피해자에 대한 2차 가해나 사생활 침해, 개인정보 유출 등 부작용이 끊이지 않았습니다.

가해자에게 신상 정보를 노출하지 않고도 피해자의 피해 회복을 할 수 있도록 이 제도를 고안한 겁니다.

또, 변호사 업계의 요구도 컸는데요.

피해자 인적사항을 확보하기 힘든 성범죄의 경우에는 합의를 못 하면 공탁이라도 하게 해달라, 이런 민원이 많았습니다

[앵커]

취지는 좋은 것 같은데, 실제로는 어떤 문제가 있습니까?

[기자]

피해자의 인적사항을 받지 않아도 된다는 점, 바꿔 말하면 공탁을 할 때 피해자의 동의를 받지 않아도 된다는 말입니다.

그러다 보니, 피해자 몰래 변론 종결 뒤에 기습적으로 공탁을 하는 사례들이 잦아졌는데요.

일종의 '기습 공탁'입니다.

'기습 공탁'을 당한 피해자는 가해자의 공탁에 대해 반대 의사를 밝힐 권리, 일종의 방어권을 빼앗기게 됩니다.

물론 '형사공탁'을 양형에 반영하느냐 마느냐는 전적으로 재판부의 재량, 판단입니다.

하지만 진지한 사과나 반성 없이 공탁이 진행되고, 재판부가 이 같은 사정을 충분히 살피지 않고 감형을 해줬을 때, 이것이 과연 피해자의 피해 회복으로 이어질 수 있느냐 논란이 생길 수밖에 없습니다.

돈으로 형량을 줄이는 이른바 '유전무죄'라는 비판 속에서 형사사법 시스템에 전반에 불신이 커질 수밖에 없습니다.

[앵커]

이번 문제, 한 달 이상 심층 취재했는데, 앞으로 어떤 내용이 준비됐습니까?

[기자]

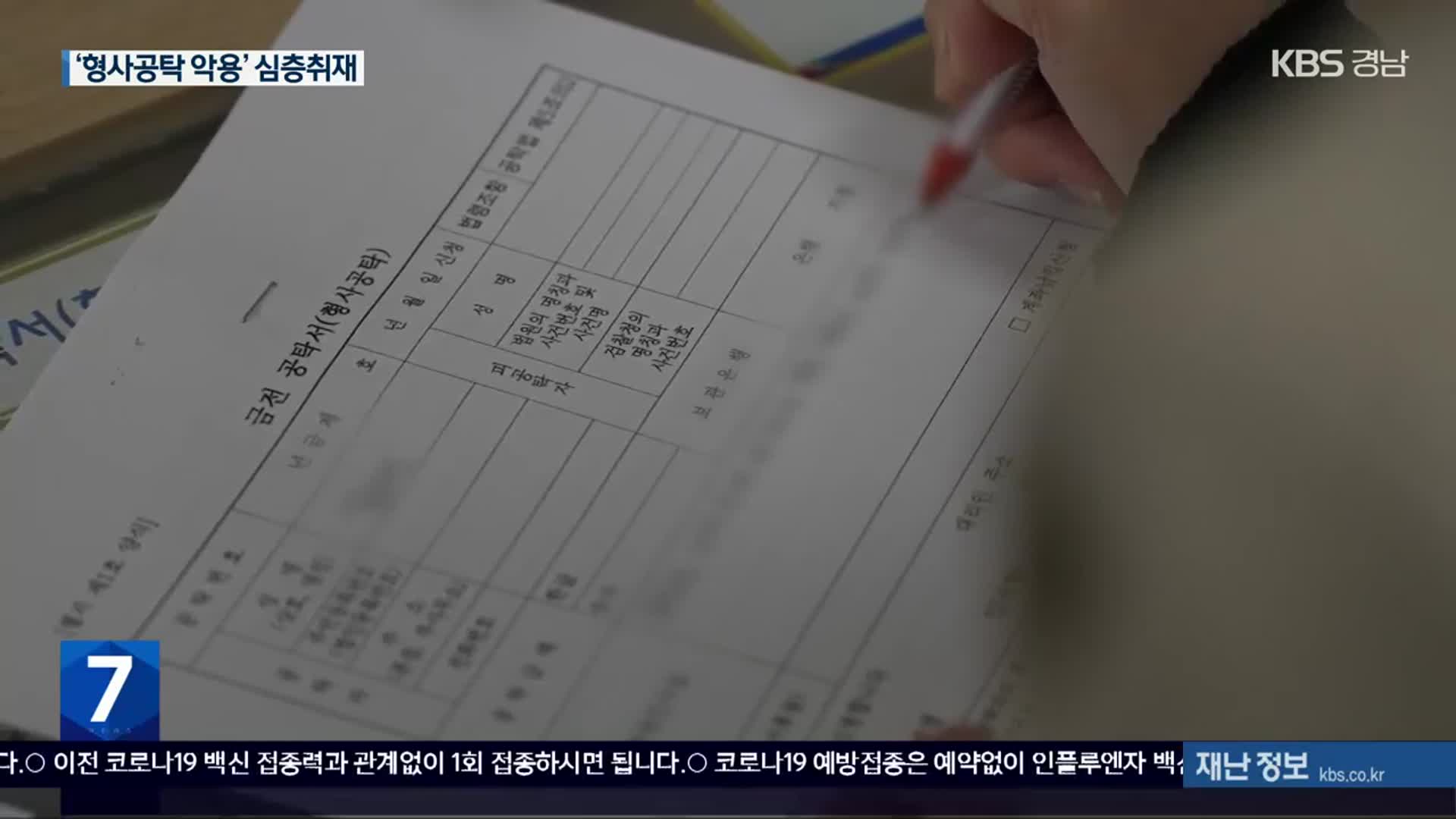

네, 취재팀은 형사사건 피해자들을 직접 만나 '형사공탁'이 악용되는 실태를 심층 취재했습니다.

변호사 단체 '새변'의 도움을 받아 지난 열 달 동안 전국 1·2심 판결문 1,700여 건을 분석했습니다.

먼저 범죄별로 '형사공탁'이 감형 사유로 적용된 비율과 실제 얼마나 감형됐는지를 살펴봤고요.

제도 시행 뒤 피해자의 방어권을 빼앗는 이른바 '기습 공탁'이 얼마나 이뤄졌는지, 공탁 금액에 따라 형량이 얼마나 달라지는지를 실증 분석했습니다.

새로 시행된 '형사공탁 특례'가 악용된 패턴을 실증적으로 분석해 기록하는 것은 국내 언론사로서 첫 시도입니다.

무엇보다 피해자의 피해 회복이라는 '형사공탁' 제도의 취지를 살리려면, 어떤 점을 개선해야 할지 고민했습니다.

[앵커]

네, 분석 결과와 제도 개선 기대 하겠습니다.

지금까지 김소영 기자였습니다.

촬영기자:김대현

앞서 보신 '형사공탁' 문제 기획 취재한 KBS창원 김소영 기자와 자세한 내용 짚어보겠습니다.

김 기자, 일단 '형사공탁'이라는 단어가 어렵습니다.

쉽게 설명이 필요할 것 같습니다.

[기자]

네, 형사사건 재판에서 형량을 결정할 때 중요한 요소가 바로 피해자와 합의 여부입니다.

합의가 됐느냐, 여기에 더해 피해자가 처벌을 원하지 않는다면 형량을 줄여주는 폭이 더 커지겠죠.

그런데 합의가 없어도 피고인이 피해자를 위해 일정 금액을 법원에 맡길 수 있도록 한 사법 절차, 바로 '형사공탁'입니다.

법원은 '형사공탁'도 피해 회복을 위한 피고인의 노력으로 보고 양형 판단에 참고하게 됩니다.

[앵커]

지난해 12월부터 '형사공탁 특례' 제도가 도입됐는데, 구체적으로 어떤 내용이 바뀐 건가요?

[기자]

공탁법이 개정되기 전에는 공탁을 하려면 공탁서에 반드시 피공탁자, 그러니까 피해자의 주민등록번호와 주소 등 인적사항을 적어야만 했습니다.

하지만 2020년 관련법 개정안이 통과됐고, 지난해 12월부터 '형사공탁 특례'가 본격 도입됐습니다.

사건이 진행 중인 법원과 사건번호, 사건명만 적으면 공탁이 가능하도록 한 것입니다.

피고인이 굳이 피해자를 찾아가 인적사항을 알려 달라고 부탁하지 않아도, 공탁을 손쉽게 신속하게 할 수 있도록 한 제도입니다.

[앵커]

김 기자, 제도가 이렇게 바뀐 이유가 분명 있을텐데요.

[기자]

가장 큰 취지는 피해자를 보호한다는 건데요.

피고인, 그러니까 가해자가 피해자의 인적사항을 확보하는 과정에서 피해자에 대한 2차 가해나 사생활 침해, 개인정보 유출 등 부작용이 끊이지 않았습니다.

가해자에게 신상 정보를 노출하지 않고도 피해자의 피해 회복을 할 수 있도록 이 제도를 고안한 겁니다.

또, 변호사 업계의 요구도 컸는데요.

피해자 인적사항을 확보하기 힘든 성범죄의 경우에는 합의를 못 하면 공탁이라도 하게 해달라, 이런 민원이 많았습니다

[앵커]

취지는 좋은 것 같은데, 실제로는 어떤 문제가 있습니까?

[기자]

피해자의 인적사항을 받지 않아도 된다는 점, 바꿔 말하면 공탁을 할 때 피해자의 동의를 받지 않아도 된다는 말입니다.

그러다 보니, 피해자 몰래 변론 종결 뒤에 기습적으로 공탁을 하는 사례들이 잦아졌는데요.

일종의 '기습 공탁'입니다.

'기습 공탁'을 당한 피해자는 가해자의 공탁에 대해 반대 의사를 밝힐 권리, 일종의 방어권을 빼앗기게 됩니다.

물론 '형사공탁'을 양형에 반영하느냐 마느냐는 전적으로 재판부의 재량, 판단입니다.

하지만 진지한 사과나 반성 없이 공탁이 진행되고, 재판부가 이 같은 사정을 충분히 살피지 않고 감형을 해줬을 때, 이것이 과연 피해자의 피해 회복으로 이어질 수 있느냐 논란이 생길 수밖에 없습니다.

돈으로 형량을 줄이는 이른바 '유전무죄'라는 비판 속에서 형사사법 시스템에 전반에 불신이 커질 수밖에 없습니다.

[앵커]

이번 문제, 한 달 이상 심층 취재했는데, 앞으로 어떤 내용이 준비됐습니까?

[기자]

네, 취재팀은 형사사건 피해자들을 직접 만나 '형사공탁'이 악용되는 실태를 심층 취재했습니다.

변호사 단체 '새변'의 도움을 받아 지난 열 달 동안 전국 1·2심 판결문 1,700여 건을 분석했습니다.

먼저 범죄별로 '형사공탁'이 감형 사유로 적용된 비율과 실제 얼마나 감형됐는지를 살펴봤고요.

제도 시행 뒤 피해자의 방어권을 빼앗는 이른바 '기습 공탁'이 얼마나 이뤄졌는지, 공탁 금액에 따라 형량이 얼마나 달라지는지를 실증 분석했습니다.

새로 시행된 '형사공탁 특례'가 악용된 패턴을 실증적으로 분석해 기록하는 것은 국내 언론사로서 첫 시도입니다.

무엇보다 피해자의 피해 회복이라는 '형사공탁' 제도의 취지를 살리려면, 어떤 점을 개선해야 할지 고민했습니다.

[앵커]

네, 분석 결과와 제도 개선 기대 하겠습니다.

지금까지 김소영 기자였습니다.

촬영기자:김대현

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 시행 1년 앞둔 공탁특례, 실태는?

-

- 입력 2023-11-07 19:11:07

- 수정2023-11-07 20:05:40

[앵커]

앞서 보신 '형사공탁' 문제 기획 취재한 KBS창원 김소영 기자와 자세한 내용 짚어보겠습니다.

김 기자, 일단 '형사공탁'이라는 단어가 어렵습니다.

쉽게 설명이 필요할 것 같습니다.

[기자]

네, 형사사건 재판에서 형량을 결정할 때 중요한 요소가 바로 피해자와 합의 여부입니다.

합의가 됐느냐, 여기에 더해 피해자가 처벌을 원하지 않는다면 형량을 줄여주는 폭이 더 커지겠죠.

그런데 합의가 없어도 피고인이 피해자를 위해 일정 금액을 법원에 맡길 수 있도록 한 사법 절차, 바로 '형사공탁'입니다.

법원은 '형사공탁'도 피해 회복을 위한 피고인의 노력으로 보고 양형 판단에 참고하게 됩니다.

[앵커]

지난해 12월부터 '형사공탁 특례' 제도가 도입됐는데, 구체적으로 어떤 내용이 바뀐 건가요?

[기자]

공탁법이 개정되기 전에는 공탁을 하려면 공탁서에 반드시 피공탁자, 그러니까 피해자의 주민등록번호와 주소 등 인적사항을 적어야만 했습니다.

하지만 2020년 관련법 개정안이 통과됐고, 지난해 12월부터 '형사공탁 특례'가 본격 도입됐습니다.

사건이 진행 중인 법원과 사건번호, 사건명만 적으면 공탁이 가능하도록 한 것입니다.

피고인이 굳이 피해자를 찾아가 인적사항을 알려 달라고 부탁하지 않아도, 공탁을 손쉽게 신속하게 할 수 있도록 한 제도입니다.

[앵커]

김 기자, 제도가 이렇게 바뀐 이유가 분명 있을텐데요.

[기자]

가장 큰 취지는 피해자를 보호한다는 건데요.

피고인, 그러니까 가해자가 피해자의 인적사항을 확보하는 과정에서 피해자에 대한 2차 가해나 사생활 침해, 개인정보 유출 등 부작용이 끊이지 않았습니다.

가해자에게 신상 정보를 노출하지 않고도 피해자의 피해 회복을 할 수 있도록 이 제도를 고안한 겁니다.

또, 변호사 업계의 요구도 컸는데요.

피해자 인적사항을 확보하기 힘든 성범죄의 경우에는 합의를 못 하면 공탁이라도 하게 해달라, 이런 민원이 많았습니다

[앵커]

취지는 좋은 것 같은데, 실제로는 어떤 문제가 있습니까?

[기자]

피해자의 인적사항을 받지 않아도 된다는 점, 바꿔 말하면 공탁을 할 때 피해자의 동의를 받지 않아도 된다는 말입니다.

그러다 보니, 피해자 몰래 변론 종결 뒤에 기습적으로 공탁을 하는 사례들이 잦아졌는데요.

일종의 '기습 공탁'입니다.

'기습 공탁'을 당한 피해자는 가해자의 공탁에 대해 반대 의사를 밝힐 권리, 일종의 방어권을 빼앗기게 됩니다.

물론 '형사공탁'을 양형에 반영하느냐 마느냐는 전적으로 재판부의 재량, 판단입니다.

하지만 진지한 사과나 반성 없이 공탁이 진행되고, 재판부가 이 같은 사정을 충분히 살피지 않고 감형을 해줬을 때, 이것이 과연 피해자의 피해 회복으로 이어질 수 있느냐 논란이 생길 수밖에 없습니다.

돈으로 형량을 줄이는 이른바 '유전무죄'라는 비판 속에서 형사사법 시스템에 전반에 불신이 커질 수밖에 없습니다.

[앵커]

이번 문제, 한 달 이상 심층 취재했는데, 앞으로 어떤 내용이 준비됐습니까?

[기자]

네, 취재팀은 형사사건 피해자들을 직접 만나 '형사공탁'이 악용되는 실태를 심층 취재했습니다.

변호사 단체 '새변'의 도움을 받아 지난 열 달 동안 전국 1·2심 판결문 1,700여 건을 분석했습니다.

먼저 범죄별로 '형사공탁'이 감형 사유로 적용된 비율과 실제 얼마나 감형됐는지를 살펴봤고요.

제도 시행 뒤 피해자의 방어권을 빼앗는 이른바 '기습 공탁'이 얼마나 이뤄졌는지, 공탁 금액에 따라 형량이 얼마나 달라지는지를 실증 분석했습니다.

새로 시행된 '형사공탁 특례'가 악용된 패턴을 실증적으로 분석해 기록하는 것은 국내 언론사로서 첫 시도입니다.

무엇보다 피해자의 피해 회복이라는 '형사공탁' 제도의 취지를 살리려면, 어떤 점을 개선해야 할지 고민했습니다.

[앵커]

네, 분석 결과와 제도 개선 기대 하겠습니다.

지금까지 김소영 기자였습니다.

촬영기자:김대현

앞서 보신 '형사공탁' 문제 기획 취재한 KBS창원 김소영 기자와 자세한 내용 짚어보겠습니다.

김 기자, 일단 '형사공탁'이라는 단어가 어렵습니다.

쉽게 설명이 필요할 것 같습니다.

[기자]

네, 형사사건 재판에서 형량을 결정할 때 중요한 요소가 바로 피해자와 합의 여부입니다.

합의가 됐느냐, 여기에 더해 피해자가 처벌을 원하지 않는다면 형량을 줄여주는 폭이 더 커지겠죠.

그런데 합의가 없어도 피고인이 피해자를 위해 일정 금액을 법원에 맡길 수 있도록 한 사법 절차, 바로 '형사공탁'입니다.

법원은 '형사공탁'도 피해 회복을 위한 피고인의 노력으로 보고 양형 판단에 참고하게 됩니다.

[앵커]

지난해 12월부터 '형사공탁 특례' 제도가 도입됐는데, 구체적으로 어떤 내용이 바뀐 건가요?

[기자]

공탁법이 개정되기 전에는 공탁을 하려면 공탁서에 반드시 피공탁자, 그러니까 피해자의 주민등록번호와 주소 등 인적사항을 적어야만 했습니다.

하지만 2020년 관련법 개정안이 통과됐고, 지난해 12월부터 '형사공탁 특례'가 본격 도입됐습니다.

사건이 진행 중인 법원과 사건번호, 사건명만 적으면 공탁이 가능하도록 한 것입니다.

피고인이 굳이 피해자를 찾아가 인적사항을 알려 달라고 부탁하지 않아도, 공탁을 손쉽게 신속하게 할 수 있도록 한 제도입니다.

[앵커]

김 기자, 제도가 이렇게 바뀐 이유가 분명 있을텐데요.

[기자]

가장 큰 취지는 피해자를 보호한다는 건데요.

피고인, 그러니까 가해자가 피해자의 인적사항을 확보하는 과정에서 피해자에 대한 2차 가해나 사생활 침해, 개인정보 유출 등 부작용이 끊이지 않았습니다.

가해자에게 신상 정보를 노출하지 않고도 피해자의 피해 회복을 할 수 있도록 이 제도를 고안한 겁니다.

또, 변호사 업계의 요구도 컸는데요.

피해자 인적사항을 확보하기 힘든 성범죄의 경우에는 합의를 못 하면 공탁이라도 하게 해달라, 이런 민원이 많았습니다

[앵커]

취지는 좋은 것 같은데, 실제로는 어떤 문제가 있습니까?

[기자]

피해자의 인적사항을 받지 않아도 된다는 점, 바꿔 말하면 공탁을 할 때 피해자의 동의를 받지 않아도 된다는 말입니다.

그러다 보니, 피해자 몰래 변론 종결 뒤에 기습적으로 공탁을 하는 사례들이 잦아졌는데요.

일종의 '기습 공탁'입니다.

'기습 공탁'을 당한 피해자는 가해자의 공탁에 대해 반대 의사를 밝힐 권리, 일종의 방어권을 빼앗기게 됩니다.

물론 '형사공탁'을 양형에 반영하느냐 마느냐는 전적으로 재판부의 재량, 판단입니다.

하지만 진지한 사과나 반성 없이 공탁이 진행되고, 재판부가 이 같은 사정을 충분히 살피지 않고 감형을 해줬을 때, 이것이 과연 피해자의 피해 회복으로 이어질 수 있느냐 논란이 생길 수밖에 없습니다.

돈으로 형량을 줄이는 이른바 '유전무죄'라는 비판 속에서 형사사법 시스템에 전반에 불신이 커질 수밖에 없습니다.

[앵커]

이번 문제, 한 달 이상 심층 취재했는데, 앞으로 어떤 내용이 준비됐습니까?

[기자]

네, 취재팀은 형사사건 피해자들을 직접 만나 '형사공탁'이 악용되는 실태를 심층 취재했습니다.

변호사 단체 '새변'의 도움을 받아 지난 열 달 동안 전국 1·2심 판결문 1,700여 건을 분석했습니다.

먼저 범죄별로 '형사공탁'이 감형 사유로 적용된 비율과 실제 얼마나 감형됐는지를 살펴봤고요.

제도 시행 뒤 피해자의 방어권을 빼앗는 이른바 '기습 공탁'이 얼마나 이뤄졌는지, 공탁 금액에 따라 형량이 얼마나 달라지는지를 실증 분석했습니다.

새로 시행된 '형사공탁 특례'가 악용된 패턴을 실증적으로 분석해 기록하는 것은 국내 언론사로서 첫 시도입니다.

무엇보다 피해자의 피해 회복이라는 '형사공탁' 제도의 취지를 살리려면, 어떤 점을 개선해야 할지 고민했습니다.

[앵커]

네, 분석 결과와 제도 개선 기대 하겠습니다.

지금까지 김소영 기자였습니다.

촬영기자:김대현

-

-

김소영 기자 kantapia@kbs.co.kr

김소영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.