"우리는 1980년대 생(生) '날 것'의 시대를 보냈어요. 오토튠(불안한 음정을 보정해주는 기술)이 어디 있었겠어요. 화장도 대기실에서 셀프로 했는데요." (민해경)

한국 대중음악이 꽃피운 1980년대, 총천연색 스포트라이트 아래 커다란 '잠자리 안경'을 쓰고 열창하는 한 청춘스타가 있었다. '불티'나 '종이학' 같은 히트곡이 나오면 TV 앞에 모여 앉은 전국의 소녀 팬들은 환호했다.

비슷한 시기 1980년대 TV 음악 프로그램에서는 댄스 장르를 선도하는 디바도 등장했다. 도회적이고 세련된 외모는 시청자의 시선을 사로잡았고, 탄탄한 노래 실력에서는 자신감이 넘쳐흘렀다.

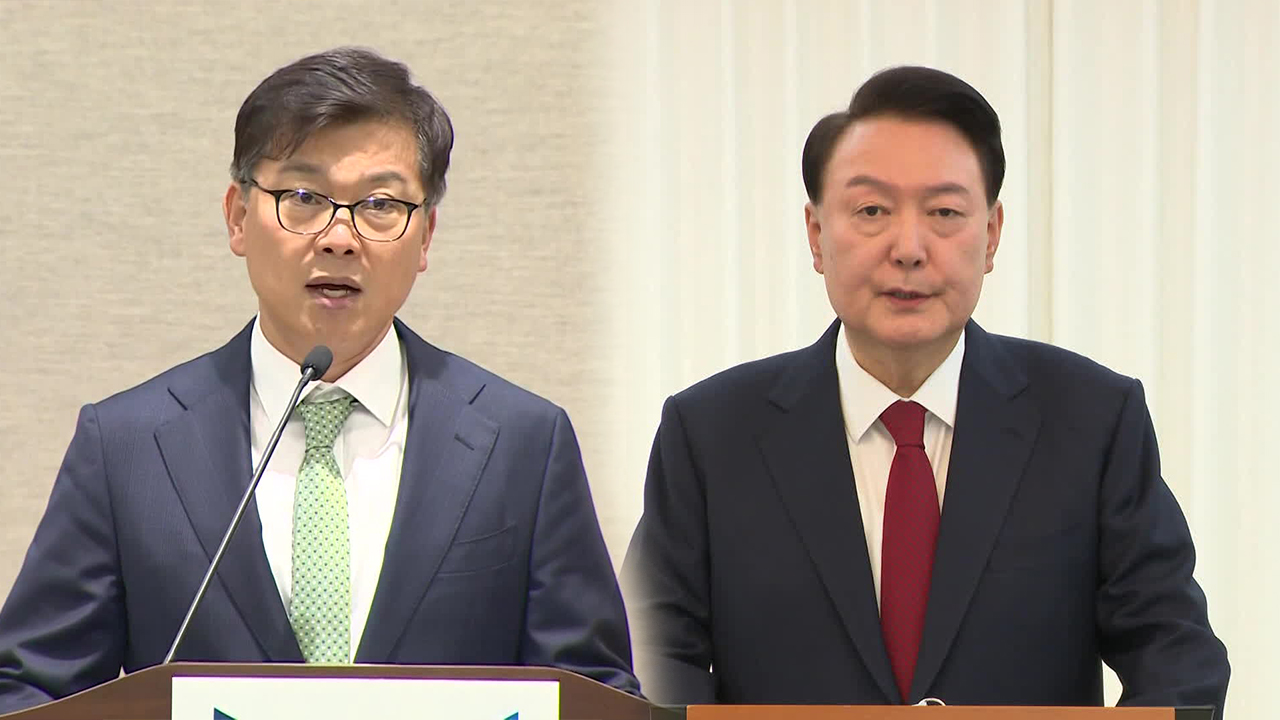

바로 당대 큰 인기를 누리고 여전히 현역으로 왕성하게 활동 중인 가수 전영록과 민해경이다. 이들은 10일 마포문화재단 주최 신년맞이 콘서트 '어떤가요'에서 함께 무대에 오른다.

최근 공연이 열리는 서울 마포아트센터에서 두 사람을 만나 인터뷰했다.

전영록은 "우리는 과거 생으로 라이브하다 보니 굉장히 긴장해서 땀이 많이 날 수밖에 없었다"며 "나는 지금도 인이어(귀에 삽입하는 이어폰)를 끼는 것을 싫어한다. 객석 반응도 들어야 하는데 혼자 인이어를 꼽고 있는 것이 답답하다"고 말했다.

민해경 역시 "그 꾸며지지 않은 데에서 나오는 신선함과 실력이 1980년대의 매력"이라며 "어려운 환경에서도 노래를 해냈다는 자부심이 있다. 요즘 같은 (성능 좋은) 마이크로는 천 곡도 부를 수 있다"고 너스레를 떨었다.

전영록은 1973년 MBC 드라마 '제3교실'에서 연기자로 먼저 활동을 시작했다. 그는 드라마에 삽입된 곡 '편지'를 부른 것을 계기로 가요계에도 발을 내디딘 후 1975년 1집 '나그네 길'을 시작으로 '불티', '사랑은 연필로 쓰세요', '애심', '종이학' 등 많은 히트곡을 냈다.

그는 "(후일 '허준'·'대장금'을 연출한) 이병훈 PD가 연출한 드라마 '제3교실'에 캐스팅돼 불량 학생을 연기하며 노래했다"며 "그때 함께 출연한 이들이 손창호, 이계인, 진유영 등이었다"고 회고했다.

전영록은 1986∼1987년 2년 연속 KBS 가요대상을 받으며 전성기를 누렸고, 다수의 영화에 출연하며 청춘스타로도 활약했다. 김지애의 '얄미운 사람', 이지연의 '바람아 멈추어다오', 양수경의 '사랑은 창밖에 빗물 같아요' 등의 히트곡을 만든 작사·작곡가로도 두각을 나타냈다.

그의 아버지는 1950∼70년대 강인한 남성상을 연기한 배우 황해(1920∼2005, 본명 전홍구)이고, 어머니는 '봄날은 간다'·'코리아 룸바' 등을 부른 가수 백설희(1927∼2010, 본명 김희숙)다. 만능 엔터테이너의 DNA를 물려받은 셈이다.

전영록은 부모님 이야기가 나오자 "나나 독고영재나 2세대 연예인은 1세대를 부담스러워한다. 넘어서고 싶어도 그 벽이 너무 높기 때문"이라며 "활동한 지 20년 가까이 돼서 내가 민해경·윤시내 등 몇 명하고 노래하니 그제야 아버지가 '너 이제 가수 같다'고 하시더라"고 말했다.

그러면서 "그전까지는 아버지가 내가 연기하는 걸 보고 '집어치우라'고까지 하거나, 아예 내가 TV에 나오면 채널을 돌려버렸다"며 "그만큼 아버지 눈에는 내가 하는 것들이 성에 안 찼던 것"이라고 말하며 웃었다.

전영록 집안의 '음악적 DNA'는 그의 두 딸인 티아라 출신 가수 전보람과 디유닛 출신의 작곡가 라미 누(RAMI NU·전우람)에게 이어졌다.

전영록은 초창기 '나그네 길'과 같은 포크를 부르다가 '종이학'·'그대 뺨에 흐르는 눈물' 등 세련된 대중가요로 방향을 틀었다. 그러다가 1980년대 중·후반 '불티'·'너는 알 수 있겠니' 등 도발적인 록 성향 음악 등으로 노래의 스펙트럼을 넓혀갔다.

그는 "1980년대에는 내가 부를 노래도 방송국이 정해주곤 했다"고 지금과는 다른 분위기를 소개하고서 음악적 변화가 만들어진 흥미로운 계기를 들려줬다.

"방송국 측에서 원래 나미에게 '불티'를 부르게 하려고 했는데, 이미 템포가 빠른 '빙글빙글'을 부르기로 했다고 하니 나보고 '불티'를 부르라고 한 거예요. 솔직히 난 몸치여서 우려도 했지만, 결국 노래가 잘 되기는 했죠. (웃음)

전영록의 과거 영상을 잘 살펴보면 1980년대 초반까지는 맨눈으로 출연하다가 이후 컬러 TV가 보급되면서 커다란 안경을 쓰고 나온다.

전영록은 "흑백 TV만 있던 시절에는 빛이 반사된다고 방송국에서 안경도 쓰지 말라고 했다. 나는 눈이 좋지 않아서 초등학교 1학년 때부터 안경을 썼는데도 말이다"라며 "그래서 데뷔 초 영상을 보면 앞이 잘 안 보여서 '멍'한 표정으로 노래를 부르고 있다"고 설명했다.

민해경은 1980년 TBC 세계가요제로 데뷔해 이듬해 발표한 2집 '어느 소녀의 사랑 이야기'가 히트하며 인기 가수가 됐다. 초창기 발라드를 주로 부른 그는 '그대는 인형처럼 웃고 있지만', '그대 모습은 장미', '미니스커트', '보고 싶은 얼굴' 등 댄스곡으로 큰 사랑을 받았다.

민해경은 "오랜 세월 활동하려면 (한 곳에) 안주하면 안 되겠더라. 변신이 필요했다"며 "높은 구두를 신고 발에 피가 날 정도로 밤새 춤을 연습했다. 처음 춤을 배울 때는 힘들었고 고민도 많았다"고 댄스곡에 도전한 계기를 전했다.

그는 1980년대 활동 당시 특유의 시크한 이미지로 주변의 오해도 많이 샀다고 했다. 안하무인이라느니 이기적이라느니 이러쿵저러쿵 말도 많았지만, 자신은 개의치 않았다고 털어놨다. 오히려 "그만큼 내게 관심이 있었다는 것"이라며 쿨한 반응을 보였다.

얘기를 듣고 있던 전영록은 "민해경은 연예인의 연예인이었다"며 "남자 가수들끼리 모여 있다가 '(민)해경이 왔다'고 하면 다들 일어나서 옆에서 무대를 지켜봤다. 아마 본인은 몰랐을 것"이라고 치켜세웠다.

민해경은 이처럼 당당한 성격 때문에 과거 '보고 싶은 얼굴'로 활동하던 시절 방송 금지도 당한 적이 있다고 소개했다. 고혹미를 강조한 의상을 지적당하자 "무슨 상관이냐"고 쏘아붙였는데, 알고 보니 상대가 방송국 고위 관계자였다는 것이다.

그는 "20대의 나는 정말 고생도 많이 했고, 수고도 했다. 잘 이겨 내서 나 자신이 대견하고 고맙다"며 "이런 (당당한) 성격 덕분에 잘 살아남았다"고 덧붙였다.

두 사람은 이번 '어떤가요' 공연에서 '나를 잊지 말아요'(전영록)와 '약속은 바람처럼'(민해경)을 듀엣으로 부른다. 이 가운데 '약속은 바람처럼'은 전영록이 작사·작곡해 민해경이 불렀다는 인연도 있다. 전영록과 민해경은 이 밖에 세대를 아우르는 각자의 대표곡으로도 무대에 오른다.

"'MSG 같은 가수가 되자'는 게 제 신조입니다. 제가 앞장서기보다 후배들의 길라잡이나 뒷배가 되고 싶어요. 여기에 더해 이번 공연으로 관객들이 '맞아, 그땐 그랬지' 하며 과거로 여행을 떠났으면 좋겠습니다." (전영록)

"'어떤가요'가 신년의 첫 공연인데, 올 연말에는 한해를 잘 마무리하는 공연도 열고 싶어요. 올 한 해 시작과 끝이 똑같이 무탈했으면 좋겠습니다." (민해경)

[사진 출처 : 연합뉴스]

한국 대중음악이 꽃피운 1980년대, 총천연색 스포트라이트 아래 커다란 '잠자리 안경'을 쓰고 열창하는 한 청춘스타가 있었다. '불티'나 '종이학' 같은 히트곡이 나오면 TV 앞에 모여 앉은 전국의 소녀 팬들은 환호했다.

비슷한 시기 1980년대 TV 음악 프로그램에서는 댄스 장르를 선도하는 디바도 등장했다. 도회적이고 세련된 외모는 시청자의 시선을 사로잡았고, 탄탄한 노래 실력에서는 자신감이 넘쳐흘렀다.

바로 당대 큰 인기를 누리고 여전히 현역으로 왕성하게 활동 중인 가수 전영록과 민해경이다. 이들은 10일 마포문화재단 주최 신년맞이 콘서트 '어떤가요'에서 함께 무대에 오른다.

최근 공연이 열리는 서울 마포아트센터에서 두 사람을 만나 인터뷰했다.

전영록은 "우리는 과거 생으로 라이브하다 보니 굉장히 긴장해서 땀이 많이 날 수밖에 없었다"며 "나는 지금도 인이어(귀에 삽입하는 이어폰)를 끼는 것을 싫어한다. 객석 반응도 들어야 하는데 혼자 인이어를 꼽고 있는 것이 답답하다"고 말했다.

민해경 역시 "그 꾸며지지 않은 데에서 나오는 신선함과 실력이 1980년대의 매력"이라며 "어려운 환경에서도 노래를 해냈다는 자부심이 있다. 요즘 같은 (성능 좋은) 마이크로는 천 곡도 부를 수 있다"고 너스레를 떨었다.

전영록은 1973년 MBC 드라마 '제3교실'에서 연기자로 먼저 활동을 시작했다. 그는 드라마에 삽입된 곡 '편지'를 부른 것을 계기로 가요계에도 발을 내디딘 후 1975년 1집 '나그네 길'을 시작으로 '불티', '사랑은 연필로 쓰세요', '애심', '종이학' 등 많은 히트곡을 냈다.

그는 "(후일 '허준'·'대장금'을 연출한) 이병훈 PD가 연출한 드라마 '제3교실'에 캐스팅돼 불량 학생을 연기하며 노래했다"며 "그때 함께 출연한 이들이 손창호, 이계인, 진유영 등이었다"고 회고했다.

전영록은 1986∼1987년 2년 연속 KBS 가요대상을 받으며 전성기를 누렸고, 다수의 영화에 출연하며 청춘스타로도 활약했다. 김지애의 '얄미운 사람', 이지연의 '바람아 멈추어다오', 양수경의 '사랑은 창밖에 빗물 같아요' 등의 히트곡을 만든 작사·작곡가로도 두각을 나타냈다.

그의 아버지는 1950∼70년대 강인한 남성상을 연기한 배우 황해(1920∼2005, 본명 전홍구)이고, 어머니는 '봄날은 간다'·'코리아 룸바' 등을 부른 가수 백설희(1927∼2010, 본명 김희숙)다. 만능 엔터테이너의 DNA를 물려받은 셈이다.

전영록은 부모님 이야기가 나오자 "나나 독고영재나 2세대 연예인은 1세대를 부담스러워한다. 넘어서고 싶어도 그 벽이 너무 높기 때문"이라며 "활동한 지 20년 가까이 돼서 내가 민해경·윤시내 등 몇 명하고 노래하니 그제야 아버지가 '너 이제 가수 같다'고 하시더라"고 말했다.

그러면서 "그전까지는 아버지가 내가 연기하는 걸 보고 '집어치우라'고까지 하거나, 아예 내가 TV에 나오면 채널을 돌려버렸다"며 "그만큼 아버지 눈에는 내가 하는 것들이 성에 안 찼던 것"이라고 말하며 웃었다.

전영록 집안의 '음악적 DNA'는 그의 두 딸인 티아라 출신 가수 전보람과 디유닛 출신의 작곡가 라미 누(RAMI NU·전우람)에게 이어졌다.

전영록은 초창기 '나그네 길'과 같은 포크를 부르다가 '종이학'·'그대 뺨에 흐르는 눈물' 등 세련된 대중가요로 방향을 틀었다. 그러다가 1980년대 중·후반 '불티'·'너는 알 수 있겠니' 등 도발적인 록 성향 음악 등으로 노래의 스펙트럼을 넓혀갔다.

그는 "1980년대에는 내가 부를 노래도 방송국이 정해주곤 했다"고 지금과는 다른 분위기를 소개하고서 음악적 변화가 만들어진 흥미로운 계기를 들려줬다.

"방송국 측에서 원래 나미에게 '불티'를 부르게 하려고 했는데, 이미 템포가 빠른 '빙글빙글'을 부르기로 했다고 하니 나보고 '불티'를 부르라고 한 거예요. 솔직히 난 몸치여서 우려도 했지만, 결국 노래가 잘 되기는 했죠. (웃음)

전영록의 과거 영상을 잘 살펴보면 1980년대 초반까지는 맨눈으로 출연하다가 이후 컬러 TV가 보급되면서 커다란 안경을 쓰고 나온다.

전영록은 "흑백 TV만 있던 시절에는 빛이 반사된다고 방송국에서 안경도 쓰지 말라고 했다. 나는 눈이 좋지 않아서 초등학교 1학년 때부터 안경을 썼는데도 말이다"라며 "그래서 데뷔 초 영상을 보면 앞이 잘 안 보여서 '멍'한 표정으로 노래를 부르고 있다"고 설명했다.

민해경은 1980년 TBC 세계가요제로 데뷔해 이듬해 발표한 2집 '어느 소녀의 사랑 이야기'가 히트하며 인기 가수가 됐다. 초창기 발라드를 주로 부른 그는 '그대는 인형처럼 웃고 있지만', '그대 모습은 장미', '미니스커트', '보고 싶은 얼굴' 등 댄스곡으로 큰 사랑을 받았다.

민해경은 "오랜 세월 활동하려면 (한 곳에) 안주하면 안 되겠더라. 변신이 필요했다"며 "높은 구두를 신고 발에 피가 날 정도로 밤새 춤을 연습했다. 처음 춤을 배울 때는 힘들었고 고민도 많았다"고 댄스곡에 도전한 계기를 전했다.

그는 1980년대 활동 당시 특유의 시크한 이미지로 주변의 오해도 많이 샀다고 했다. 안하무인이라느니 이기적이라느니 이러쿵저러쿵 말도 많았지만, 자신은 개의치 않았다고 털어놨다. 오히려 "그만큼 내게 관심이 있었다는 것"이라며 쿨한 반응을 보였다.

얘기를 듣고 있던 전영록은 "민해경은 연예인의 연예인이었다"며 "남자 가수들끼리 모여 있다가 '(민)해경이 왔다'고 하면 다들 일어나서 옆에서 무대를 지켜봤다. 아마 본인은 몰랐을 것"이라고 치켜세웠다.

민해경은 이처럼 당당한 성격 때문에 과거 '보고 싶은 얼굴'로 활동하던 시절 방송 금지도 당한 적이 있다고 소개했다. 고혹미를 강조한 의상을 지적당하자 "무슨 상관이냐"고 쏘아붙였는데, 알고 보니 상대가 방송국 고위 관계자였다는 것이다.

그는 "20대의 나는 정말 고생도 많이 했고, 수고도 했다. 잘 이겨 내서 나 자신이 대견하고 고맙다"며 "이런 (당당한) 성격 덕분에 잘 살아남았다"고 덧붙였다.

두 사람은 이번 '어떤가요' 공연에서 '나를 잊지 말아요'(전영록)와 '약속은 바람처럼'(민해경)을 듀엣으로 부른다. 이 가운데 '약속은 바람처럼'은 전영록이 작사·작곡해 민해경이 불렀다는 인연도 있다. 전영록과 민해경은 이 밖에 세대를 아우르는 각자의 대표곡으로도 무대에 오른다.

"'MSG 같은 가수가 되자'는 게 제 신조입니다. 제가 앞장서기보다 후배들의 길라잡이나 뒷배가 되고 싶어요. 여기에 더해 이번 공연으로 관객들이 '맞아, 그땐 그랬지' 하며 과거로 여행을 떠났으면 좋겠습니다." (전영록)

"'어떤가요'가 신년의 첫 공연인데, 올 연말에는 한해를 잘 마무리하는 공연도 열고 싶어요. 올 한 해 시작과 끝이 똑같이 무탈했으면 좋겠습니다." (민해경)

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘라이브 스타’ 전영록·민해경 “날것의 신선함이 80년대 매력”

-

- 입력 2025-01-05 07:28:36

"우리는 1980년대 생(生) '날 것'의 시대를 보냈어요. 오토튠(불안한 음정을 보정해주는 기술)이 어디 있었겠어요. 화장도 대기실에서 셀프로 했는데요." (민해경)

한국 대중음악이 꽃피운 1980년대, 총천연색 스포트라이트 아래 커다란 '잠자리 안경'을 쓰고 열창하는 한 청춘스타가 있었다. '불티'나 '종이학' 같은 히트곡이 나오면 TV 앞에 모여 앉은 전국의 소녀 팬들은 환호했다.

비슷한 시기 1980년대 TV 음악 프로그램에서는 댄스 장르를 선도하는 디바도 등장했다. 도회적이고 세련된 외모는 시청자의 시선을 사로잡았고, 탄탄한 노래 실력에서는 자신감이 넘쳐흘렀다.

바로 당대 큰 인기를 누리고 여전히 현역으로 왕성하게 활동 중인 가수 전영록과 민해경이다. 이들은 10일 마포문화재단 주최 신년맞이 콘서트 '어떤가요'에서 함께 무대에 오른다.

최근 공연이 열리는 서울 마포아트센터에서 두 사람을 만나 인터뷰했다.

전영록은 "우리는 과거 생으로 라이브하다 보니 굉장히 긴장해서 땀이 많이 날 수밖에 없었다"며 "나는 지금도 인이어(귀에 삽입하는 이어폰)를 끼는 것을 싫어한다. 객석 반응도 들어야 하는데 혼자 인이어를 꼽고 있는 것이 답답하다"고 말했다.

민해경 역시 "그 꾸며지지 않은 데에서 나오는 신선함과 실력이 1980년대의 매력"이라며 "어려운 환경에서도 노래를 해냈다는 자부심이 있다. 요즘 같은 (성능 좋은) 마이크로는 천 곡도 부를 수 있다"고 너스레를 떨었다.

전영록은 1973년 MBC 드라마 '제3교실'에서 연기자로 먼저 활동을 시작했다. 그는 드라마에 삽입된 곡 '편지'를 부른 것을 계기로 가요계에도 발을 내디딘 후 1975년 1집 '나그네 길'을 시작으로 '불티', '사랑은 연필로 쓰세요', '애심', '종이학' 등 많은 히트곡을 냈다.

그는 "(후일 '허준'·'대장금'을 연출한) 이병훈 PD가 연출한 드라마 '제3교실'에 캐스팅돼 불량 학생을 연기하며 노래했다"며 "그때 함께 출연한 이들이 손창호, 이계인, 진유영 등이었다"고 회고했다.

전영록은 1986∼1987년 2년 연속 KBS 가요대상을 받으며 전성기를 누렸고, 다수의 영화에 출연하며 청춘스타로도 활약했다. 김지애의 '얄미운 사람', 이지연의 '바람아 멈추어다오', 양수경의 '사랑은 창밖에 빗물 같아요' 등의 히트곡을 만든 작사·작곡가로도 두각을 나타냈다.

그의 아버지는 1950∼70년대 강인한 남성상을 연기한 배우 황해(1920∼2005, 본명 전홍구)이고, 어머니는 '봄날은 간다'·'코리아 룸바' 등을 부른 가수 백설희(1927∼2010, 본명 김희숙)다. 만능 엔터테이너의 DNA를 물려받은 셈이다.

전영록은 부모님 이야기가 나오자 "나나 독고영재나 2세대 연예인은 1세대를 부담스러워한다. 넘어서고 싶어도 그 벽이 너무 높기 때문"이라며 "활동한 지 20년 가까이 돼서 내가 민해경·윤시내 등 몇 명하고 노래하니 그제야 아버지가 '너 이제 가수 같다'고 하시더라"고 말했다.

그러면서 "그전까지는 아버지가 내가 연기하는 걸 보고 '집어치우라'고까지 하거나, 아예 내가 TV에 나오면 채널을 돌려버렸다"며 "그만큼 아버지 눈에는 내가 하는 것들이 성에 안 찼던 것"이라고 말하며 웃었다.

전영록 집안의 '음악적 DNA'는 그의 두 딸인 티아라 출신 가수 전보람과 디유닛 출신의 작곡가 라미 누(RAMI NU·전우람)에게 이어졌다.

전영록은 초창기 '나그네 길'과 같은 포크를 부르다가 '종이학'·'그대 뺨에 흐르는 눈물' 등 세련된 대중가요로 방향을 틀었다. 그러다가 1980년대 중·후반 '불티'·'너는 알 수 있겠니' 등 도발적인 록 성향 음악 등으로 노래의 스펙트럼을 넓혀갔다.

그는 "1980년대에는 내가 부를 노래도 방송국이 정해주곤 했다"고 지금과는 다른 분위기를 소개하고서 음악적 변화가 만들어진 흥미로운 계기를 들려줬다.

"방송국 측에서 원래 나미에게 '불티'를 부르게 하려고 했는데, 이미 템포가 빠른 '빙글빙글'을 부르기로 했다고 하니 나보고 '불티'를 부르라고 한 거예요. 솔직히 난 몸치여서 우려도 했지만, 결국 노래가 잘 되기는 했죠. (웃음)

전영록의 과거 영상을 잘 살펴보면 1980년대 초반까지는 맨눈으로 출연하다가 이후 컬러 TV가 보급되면서 커다란 안경을 쓰고 나온다.

전영록은 "흑백 TV만 있던 시절에는 빛이 반사된다고 방송국에서 안경도 쓰지 말라고 했다. 나는 눈이 좋지 않아서 초등학교 1학년 때부터 안경을 썼는데도 말이다"라며 "그래서 데뷔 초 영상을 보면 앞이 잘 안 보여서 '멍'한 표정으로 노래를 부르고 있다"고 설명했다.

민해경은 1980년 TBC 세계가요제로 데뷔해 이듬해 발표한 2집 '어느 소녀의 사랑 이야기'가 히트하며 인기 가수가 됐다. 초창기 발라드를 주로 부른 그는 '그대는 인형처럼 웃고 있지만', '그대 모습은 장미', '미니스커트', '보고 싶은 얼굴' 등 댄스곡으로 큰 사랑을 받았다.

민해경은 "오랜 세월 활동하려면 (한 곳에) 안주하면 안 되겠더라. 변신이 필요했다"며 "높은 구두를 신고 발에 피가 날 정도로 밤새 춤을 연습했다. 처음 춤을 배울 때는 힘들었고 고민도 많았다"고 댄스곡에 도전한 계기를 전했다.

그는 1980년대 활동 당시 특유의 시크한 이미지로 주변의 오해도 많이 샀다고 했다. 안하무인이라느니 이기적이라느니 이러쿵저러쿵 말도 많았지만, 자신은 개의치 않았다고 털어놨다. 오히려 "그만큼 내게 관심이 있었다는 것"이라며 쿨한 반응을 보였다.

얘기를 듣고 있던 전영록은 "민해경은 연예인의 연예인이었다"며 "남자 가수들끼리 모여 있다가 '(민)해경이 왔다'고 하면 다들 일어나서 옆에서 무대를 지켜봤다. 아마 본인은 몰랐을 것"이라고 치켜세웠다.

민해경은 이처럼 당당한 성격 때문에 과거 '보고 싶은 얼굴'로 활동하던 시절 방송 금지도 당한 적이 있다고 소개했다. 고혹미를 강조한 의상을 지적당하자 "무슨 상관이냐"고 쏘아붙였는데, 알고 보니 상대가 방송국 고위 관계자였다는 것이다.

그는 "20대의 나는 정말 고생도 많이 했고, 수고도 했다. 잘 이겨 내서 나 자신이 대견하고 고맙다"며 "이런 (당당한) 성격 덕분에 잘 살아남았다"고 덧붙였다.

두 사람은 이번 '어떤가요' 공연에서 '나를 잊지 말아요'(전영록)와 '약속은 바람처럼'(민해경)을 듀엣으로 부른다. 이 가운데 '약속은 바람처럼'은 전영록이 작사·작곡해 민해경이 불렀다는 인연도 있다. 전영록과 민해경은 이 밖에 세대를 아우르는 각자의 대표곡으로도 무대에 오른다.

"'MSG 같은 가수가 되자'는 게 제 신조입니다. 제가 앞장서기보다 후배들의 길라잡이나 뒷배가 되고 싶어요. 여기에 더해 이번 공연으로 관객들이 '맞아, 그땐 그랬지' 하며 과거로 여행을 떠났으면 좋겠습니다." (전영록)

"'어떤가요'가 신년의 첫 공연인데, 올 연말에는 한해를 잘 마무리하는 공연도 열고 싶어요. 올 한 해 시작과 끝이 똑같이 무탈했으면 좋겠습니다." (민해경)

[사진 출처 : 연합뉴스]

한국 대중음악이 꽃피운 1980년대, 총천연색 스포트라이트 아래 커다란 '잠자리 안경'을 쓰고 열창하는 한 청춘스타가 있었다. '불티'나 '종이학' 같은 히트곡이 나오면 TV 앞에 모여 앉은 전국의 소녀 팬들은 환호했다.

비슷한 시기 1980년대 TV 음악 프로그램에서는 댄스 장르를 선도하는 디바도 등장했다. 도회적이고 세련된 외모는 시청자의 시선을 사로잡았고, 탄탄한 노래 실력에서는 자신감이 넘쳐흘렀다.

바로 당대 큰 인기를 누리고 여전히 현역으로 왕성하게 활동 중인 가수 전영록과 민해경이다. 이들은 10일 마포문화재단 주최 신년맞이 콘서트 '어떤가요'에서 함께 무대에 오른다.

최근 공연이 열리는 서울 마포아트센터에서 두 사람을 만나 인터뷰했다.

전영록은 "우리는 과거 생으로 라이브하다 보니 굉장히 긴장해서 땀이 많이 날 수밖에 없었다"며 "나는 지금도 인이어(귀에 삽입하는 이어폰)를 끼는 것을 싫어한다. 객석 반응도 들어야 하는데 혼자 인이어를 꼽고 있는 것이 답답하다"고 말했다.

민해경 역시 "그 꾸며지지 않은 데에서 나오는 신선함과 실력이 1980년대의 매력"이라며 "어려운 환경에서도 노래를 해냈다는 자부심이 있다. 요즘 같은 (성능 좋은) 마이크로는 천 곡도 부를 수 있다"고 너스레를 떨었다.

전영록은 1973년 MBC 드라마 '제3교실'에서 연기자로 먼저 활동을 시작했다. 그는 드라마에 삽입된 곡 '편지'를 부른 것을 계기로 가요계에도 발을 내디딘 후 1975년 1집 '나그네 길'을 시작으로 '불티', '사랑은 연필로 쓰세요', '애심', '종이학' 등 많은 히트곡을 냈다.

그는 "(후일 '허준'·'대장금'을 연출한) 이병훈 PD가 연출한 드라마 '제3교실'에 캐스팅돼 불량 학생을 연기하며 노래했다"며 "그때 함께 출연한 이들이 손창호, 이계인, 진유영 등이었다"고 회고했다.

전영록은 1986∼1987년 2년 연속 KBS 가요대상을 받으며 전성기를 누렸고, 다수의 영화에 출연하며 청춘스타로도 활약했다. 김지애의 '얄미운 사람', 이지연의 '바람아 멈추어다오', 양수경의 '사랑은 창밖에 빗물 같아요' 등의 히트곡을 만든 작사·작곡가로도 두각을 나타냈다.

그의 아버지는 1950∼70년대 강인한 남성상을 연기한 배우 황해(1920∼2005, 본명 전홍구)이고, 어머니는 '봄날은 간다'·'코리아 룸바' 등을 부른 가수 백설희(1927∼2010, 본명 김희숙)다. 만능 엔터테이너의 DNA를 물려받은 셈이다.

전영록은 부모님 이야기가 나오자 "나나 독고영재나 2세대 연예인은 1세대를 부담스러워한다. 넘어서고 싶어도 그 벽이 너무 높기 때문"이라며 "활동한 지 20년 가까이 돼서 내가 민해경·윤시내 등 몇 명하고 노래하니 그제야 아버지가 '너 이제 가수 같다'고 하시더라"고 말했다.

그러면서 "그전까지는 아버지가 내가 연기하는 걸 보고 '집어치우라'고까지 하거나, 아예 내가 TV에 나오면 채널을 돌려버렸다"며 "그만큼 아버지 눈에는 내가 하는 것들이 성에 안 찼던 것"이라고 말하며 웃었다.

전영록 집안의 '음악적 DNA'는 그의 두 딸인 티아라 출신 가수 전보람과 디유닛 출신의 작곡가 라미 누(RAMI NU·전우람)에게 이어졌다.

전영록은 초창기 '나그네 길'과 같은 포크를 부르다가 '종이학'·'그대 뺨에 흐르는 눈물' 등 세련된 대중가요로 방향을 틀었다. 그러다가 1980년대 중·후반 '불티'·'너는 알 수 있겠니' 등 도발적인 록 성향 음악 등으로 노래의 스펙트럼을 넓혀갔다.

그는 "1980년대에는 내가 부를 노래도 방송국이 정해주곤 했다"고 지금과는 다른 분위기를 소개하고서 음악적 변화가 만들어진 흥미로운 계기를 들려줬다.

"방송국 측에서 원래 나미에게 '불티'를 부르게 하려고 했는데, 이미 템포가 빠른 '빙글빙글'을 부르기로 했다고 하니 나보고 '불티'를 부르라고 한 거예요. 솔직히 난 몸치여서 우려도 했지만, 결국 노래가 잘 되기는 했죠. (웃음)

전영록의 과거 영상을 잘 살펴보면 1980년대 초반까지는 맨눈으로 출연하다가 이후 컬러 TV가 보급되면서 커다란 안경을 쓰고 나온다.

전영록은 "흑백 TV만 있던 시절에는 빛이 반사된다고 방송국에서 안경도 쓰지 말라고 했다. 나는 눈이 좋지 않아서 초등학교 1학년 때부터 안경을 썼는데도 말이다"라며 "그래서 데뷔 초 영상을 보면 앞이 잘 안 보여서 '멍'한 표정으로 노래를 부르고 있다"고 설명했다.

민해경은 1980년 TBC 세계가요제로 데뷔해 이듬해 발표한 2집 '어느 소녀의 사랑 이야기'가 히트하며 인기 가수가 됐다. 초창기 발라드를 주로 부른 그는 '그대는 인형처럼 웃고 있지만', '그대 모습은 장미', '미니스커트', '보고 싶은 얼굴' 등 댄스곡으로 큰 사랑을 받았다.

민해경은 "오랜 세월 활동하려면 (한 곳에) 안주하면 안 되겠더라. 변신이 필요했다"며 "높은 구두를 신고 발에 피가 날 정도로 밤새 춤을 연습했다. 처음 춤을 배울 때는 힘들었고 고민도 많았다"고 댄스곡에 도전한 계기를 전했다.

그는 1980년대 활동 당시 특유의 시크한 이미지로 주변의 오해도 많이 샀다고 했다. 안하무인이라느니 이기적이라느니 이러쿵저러쿵 말도 많았지만, 자신은 개의치 않았다고 털어놨다. 오히려 "그만큼 내게 관심이 있었다는 것"이라며 쿨한 반응을 보였다.

얘기를 듣고 있던 전영록은 "민해경은 연예인의 연예인이었다"며 "남자 가수들끼리 모여 있다가 '(민)해경이 왔다'고 하면 다들 일어나서 옆에서 무대를 지켜봤다. 아마 본인은 몰랐을 것"이라고 치켜세웠다.

민해경은 이처럼 당당한 성격 때문에 과거 '보고 싶은 얼굴'로 활동하던 시절 방송 금지도 당한 적이 있다고 소개했다. 고혹미를 강조한 의상을 지적당하자 "무슨 상관이냐"고 쏘아붙였는데, 알고 보니 상대가 방송국 고위 관계자였다는 것이다.

그는 "20대의 나는 정말 고생도 많이 했고, 수고도 했다. 잘 이겨 내서 나 자신이 대견하고 고맙다"며 "이런 (당당한) 성격 덕분에 잘 살아남았다"고 덧붙였다.

두 사람은 이번 '어떤가요' 공연에서 '나를 잊지 말아요'(전영록)와 '약속은 바람처럼'(민해경)을 듀엣으로 부른다. 이 가운데 '약속은 바람처럼'은 전영록이 작사·작곡해 민해경이 불렀다는 인연도 있다. 전영록과 민해경은 이 밖에 세대를 아우르는 각자의 대표곡으로도 무대에 오른다.

"'MSG 같은 가수가 되자'는 게 제 신조입니다. 제가 앞장서기보다 후배들의 길라잡이나 뒷배가 되고 싶어요. 여기에 더해 이번 공연으로 관객들이 '맞아, 그땐 그랬지' 하며 과거로 여행을 떠났으면 좋겠습니다." (전영록)

"'어떤가요'가 신년의 첫 공연인데, 올 연말에는 한해를 잘 마무리하는 공연도 열고 싶어요. 올 한 해 시작과 끝이 똑같이 무탈했으면 좋겠습니다." (민해경)

[사진 출처 : 연합뉴스]

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.