‘제3차 AI 정상회의’로 본 AI 셈법

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

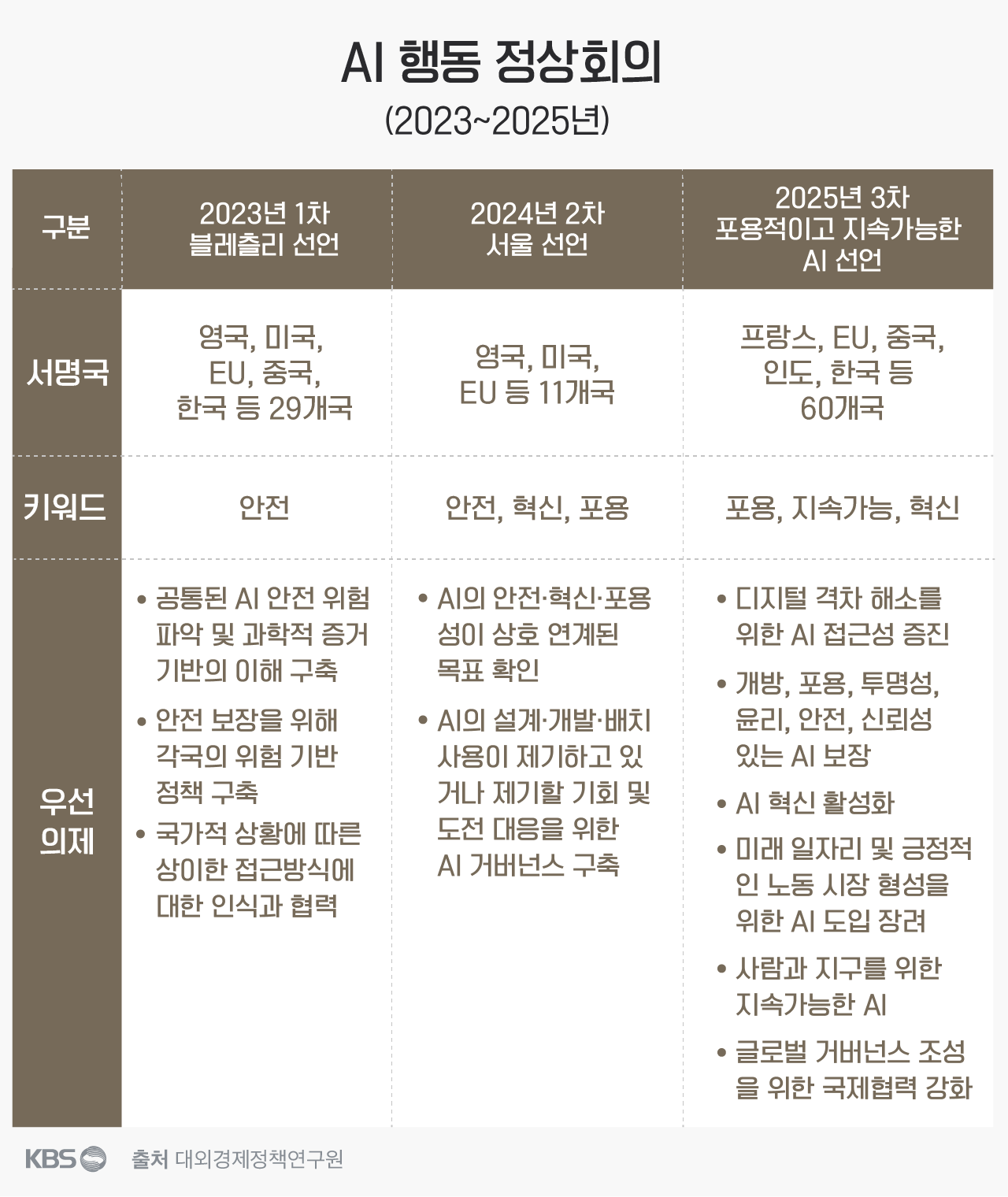

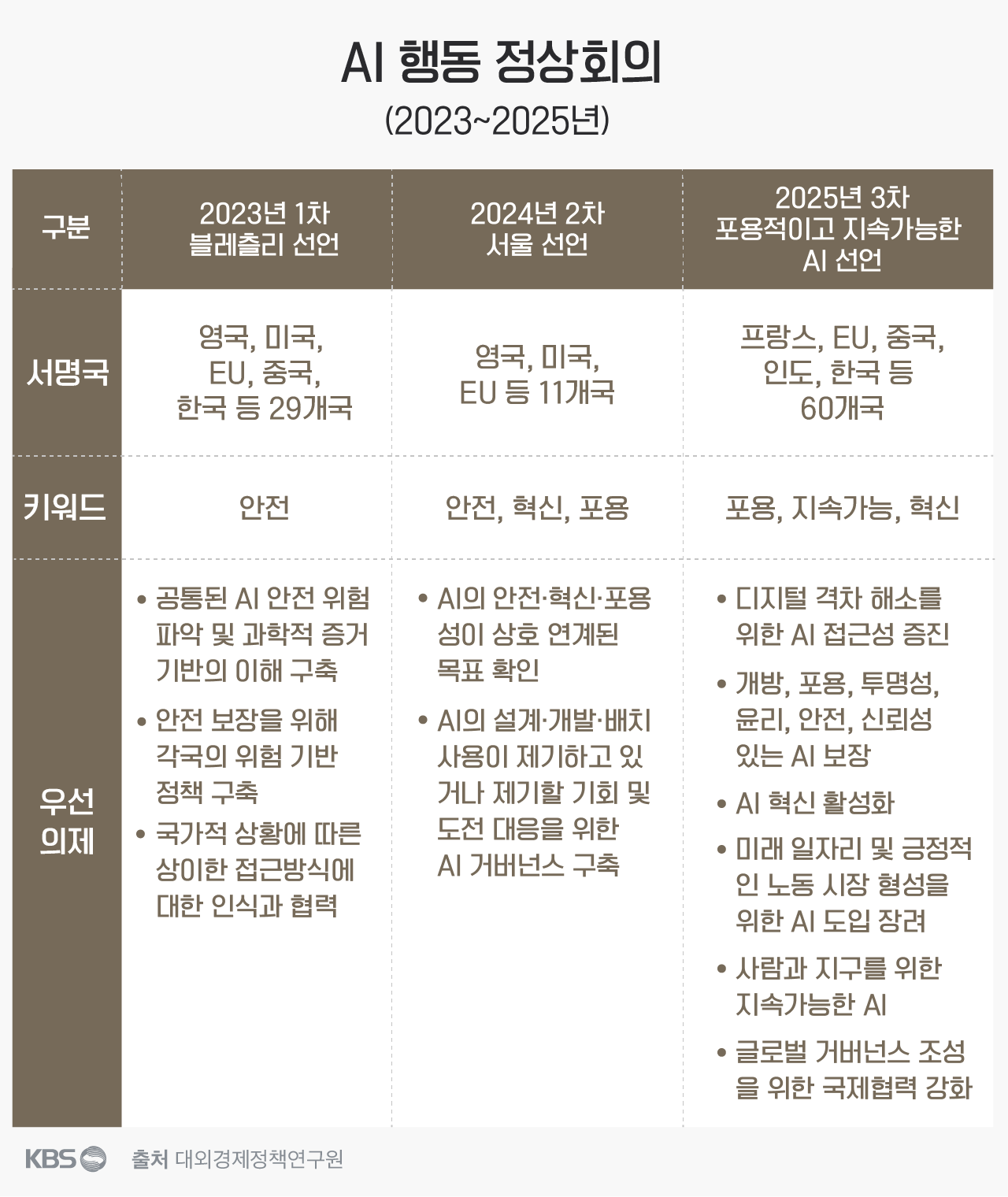

지난 2023년 '챗GPT'의 등장만큼이나 중국 '딥시크' 가 인공지능(AI) 업계에 던진 충격파가 큽니다. 세계 각국의 경쟁이 치열해진 가운데, 최근 파리에서 열린 '인공지능(AI) 행동 정상회의'에도 관심이 쏠렸습니다.

트럼프 행정부가 출범한 이후 미국의 AI 정책 방향 등에 대해 관심도 컸는데, 결과적으로 미국과 영국은 선언문에 불참했고 프랑스와 EU는 적극적인 의지를 표출했습니다. 올해 3번째로 열린 AI 정상회의 공동선언문 내용 등을 통해 의미를 짚어봅니다.

■ 3번째 AI 정상회의 "미국·영국 선언문에서 빠져 패권 경쟁 치열 시사"

대외경제정책연구원에서 이번 파리 AI 행동 정상회의 주요 내용을 분석해 '파리 AI 행동 정상회의 주요 결과와 시사점: 포용적 AI를 위한 국제협력 방향'이라는 제목으로 보고서를 냈습니다.

보고서는 "파리 AI 행동 정상회의는 AI를 둘러싼 패권 경쟁이 본격화되고 있음을 시사했다"고 봤습니다. 미국과 영국이 정상 선언문에 불참하고 프랑스와 EU는 AI 개발에 대한 역량과 의지를 적극적으로 표출했기 때문입니다.

미국 부통령 밴스는 과도한 AI 규제로 인해 혁신적 산업이 위축될 수 있다는 우려를 표하며, 안전보다는 성장 지향적 AI 정책이 우선돼야 한다고 말한 것으로 알려졌습니다. 영국 키어 스타머 총리 대변인은 "선언문 속 글로벌 거버넌스가 명확하지 않고, 국가 안보에 대한 우려로 인해 서명하지 않았다"고 BBC가 보도했습니다. 양국은 AI 시장 독점력이 있는 만큼, 자국 중심주의를 강조한 셈입니다.

이에 대해 보고서에서는 "우리 정부도 지난해 발효된 '인공지능 기본법' 등을 중심으로 AI 경쟁력 강화에 국가적 역량을 집중하고 글로벌 AI 생태계의 변혁 가능성에 대비할 필요가 있다"는 지적이 나왔습니다.

■ "'딥시크' 등장으로 데이터 자국화 확산…한국, 전략적 경쟁해야"

논란이 많긴 하지만, 중국 '딥시크' 등장으로 고성능 AI가 거대 빅테크의 전유물이 아니라는 점을 모두가 알게 됐습니다. 보고서는 "이런 상황이 정부의 해외 시장 진출 계기가 될 수 있다"고 봤습니다.

보고서에서 "정부와 국내외 기업의 대규모 투자, 인재·기술기업·연구소 양성에 전력을 다할 필요가 있으며, 해외 진출·협력 네트워크 구축해야 한다"고 강조했습니다. 실제로 정부는 어제(20일) 제3차 국가인공지능위원회를 열고 '토종 챗GPT'를 개발하겠다고 발표했습니다.

보고서는 또 이번 정상회의 참여국들의 면면에 주목했습니다. 이번 파리 정상 선언문에 인도를 비롯한 다수의 개도국이 서명했습니다.

앞으로 인도나 사우디아라비아 같은 글로벌 사우스*는 안보나 문화 등을 고려한 독자적 AI 모델을 구축하려 할 것으로 분석했습니다. AI 안전이나 규범 등에 대한 관심이 높아지면서 데이터 자국화 조치도 확산할 것으로 내다봤습니다.

| *글로벌 사우스(Global South) 주로 남반구나 북반구의 저위도에 위치한 아시아, 아프리카, 남아메리카 등의 개발도상국과 신흥국을 일컫는 용어로 미국, 독일, 프랑스 등 유럽 주요국, 러시아 등을 의미하는 '글로벌 노스(Global North)'와 대비되는 개념입니다. |

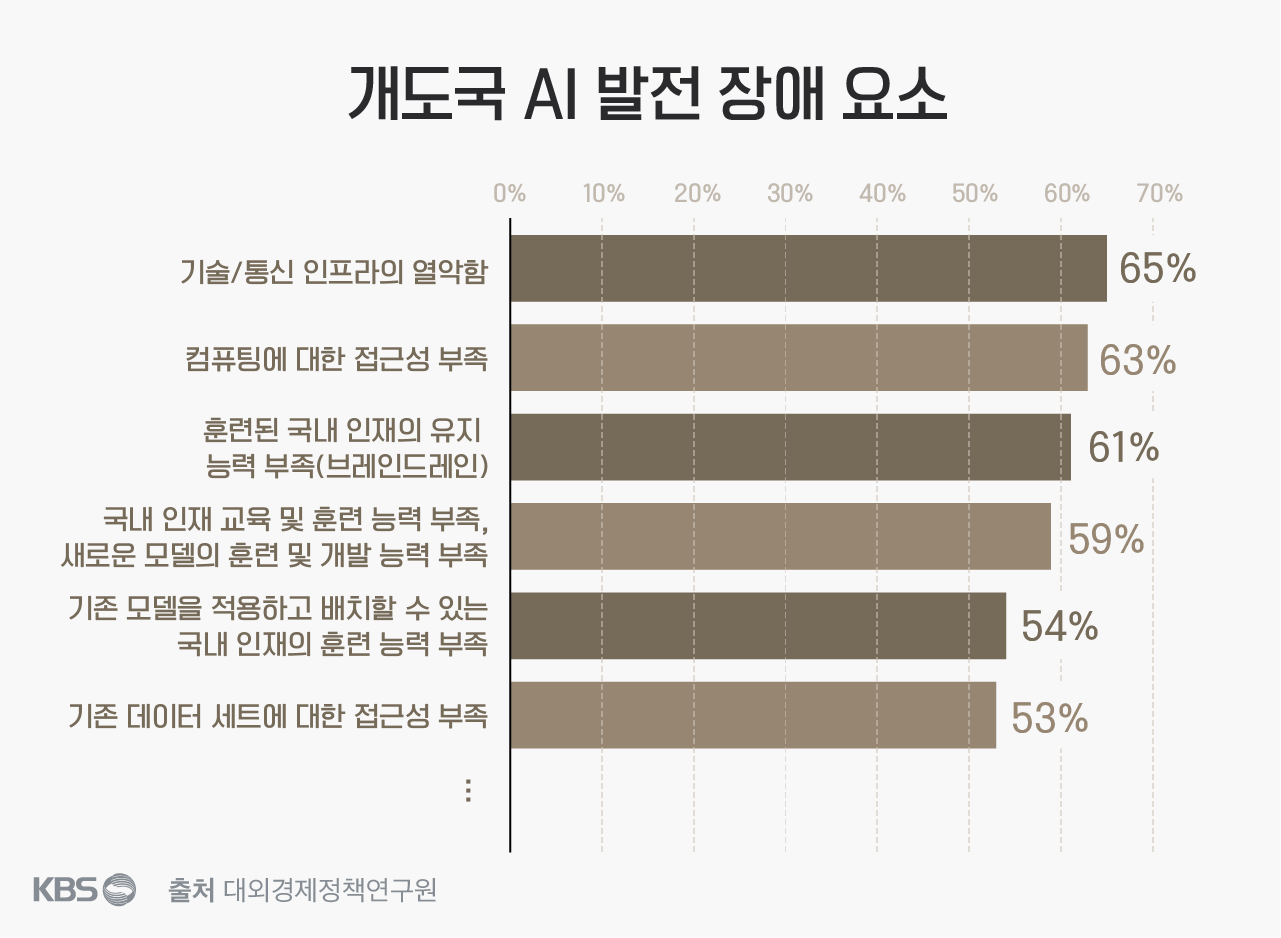

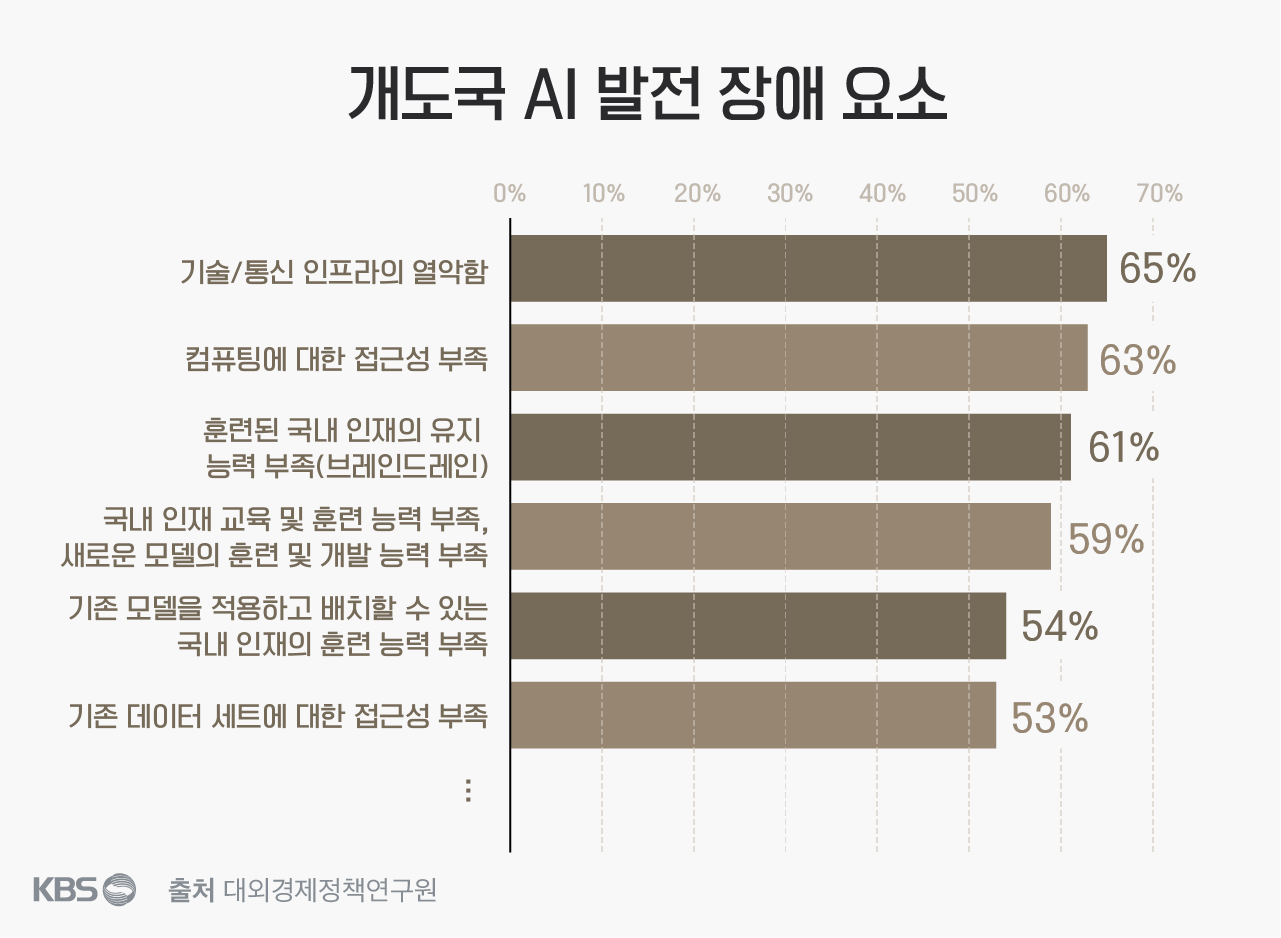

모든 기술이 그렇듯, 특히 AI는 인프라나 인재 등 다양한 부분이 뒷받침돼야 하고 어느 한 곳이라도 부족하면 격차가 벌어질 수밖에 없습니다.

보고서는 "개도국의 경우 디지털 인프라와 기술 습득에 필요한 기초역량 부족으로 AI 채택률이 낮고 준비 수준도 국가별 소득수준에 따라 상당한 차이를 보인다"고 분석하기도 했습니다.

이 때문에 "미국과 중국은 개도국에 자국의 AI 모델을 확산시키면서 전략적 경쟁을 진행할 것으로 보이며, 프랑스 등 유럽 국가, 인도 등도 여기에 가세할 것"이라고 예상했습니다. 이에, "한국은 이들의 매력적인 파트너가 될 수 있고 협력을 통해 국제사회 영향력을 확대해 나갈 필요도 있다"고 했습니다.

우리는 '2024 글로벌 AI 인덱스'에서 세계 6위를 차지했습니다. 다양한 기준이 적용되는데, 우리는 법 제도 수립 등 운영 환경 부분에서 낮은 순위를 기록했습니다. AI 기술이 빠르게 발전하지만, 이를 지원할 법적 기반이 미흡하다는 겁니다. 정상 선언문 속 '포용성과 지속가능성'이 얼마나 지켜질지는 미지수입니다. 다만, 치열해진 경쟁 속 민간과 정부가 함께 전략적 접근을 해야 할 시점임은 분명합니다.

[관련 기사] 패권 다툼 속 토종 AI 현황은? | KBS 뉴스

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8174483

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘제3차 AI 정상회의’로 본 AI 셈법

-

- 입력 2025-02-22 12:00:05

- 수정2025-02-22 12:01:25

■ 3번째 AI 정상회의 "미국·영국 선언문에서 빠져 패권 경쟁 치열 시사"

대외경제정책연구원에서 이번 파리 AI 행동 정상회의 주요 내용을 분석해 '파리 AI 행동 정상회의 주요 결과와 시사점: 포용적 AI를 위한 국제협력 방향'이라는 제목으로 보고서를 냈습니다.

보고서는 "파리 AI 행동 정상회의는 AI를 둘러싼 패권 경쟁이 본격화되고 있음을 시사했다"고 봤습니다. 미국과 영국이 정상 선언문에 불참하고 프랑스와 EU는 AI 개발에 대한 역량과 의지를 적극적으로 표출했기 때문입니다.

미국 부통령 밴스는 과도한 AI 규제로 인해 혁신적 산업이 위축될 수 있다는 우려를 표하며, 안전보다는 성장 지향적 AI 정책이 우선돼야 한다고 말한 것으로 알려졌습니다. 영국 키어 스타머 총리 대변인은 "선언문 속 글로벌 거버넌스가 명확하지 않고, 국가 안보에 대한 우려로 인해 서명하지 않았다"고 BBC가 보도했습니다. 양국은 AI 시장 독점력이 있는 만큼, 자국 중심주의를 강조한 셈입니다.

이에 대해 보고서에서는 "우리 정부도 지난해 발효된 '인공지능 기본법' 등을 중심으로 AI 경쟁력 강화에 국가적 역량을 집중하고 글로벌 AI 생태계의 변혁 가능성에 대비할 필요가 있다"는 지적이 나왔습니다.

■ "'딥시크' 등장으로 데이터 자국화 확산…한국, 전략적 경쟁해야"

논란이 많긴 하지만, 중국 '딥시크' 등장으로 고성능 AI가 거대 빅테크의 전유물이 아니라는 점을 모두가 알게 됐습니다. 보고서는 "이런 상황이 정부의 해외 시장 진출 계기가 될 수 있다"고 봤습니다.

보고서에서 "정부와 국내외 기업의 대규모 투자, 인재·기술기업·연구소 양성에 전력을 다할 필요가 있으며, 해외 진출·협력 네트워크 구축해야 한다"고 강조했습니다. 실제로 정부는 어제(20일) 제3차 국가인공지능위원회를 열고 '토종 챗GPT'를 개발하겠다고 발표했습니다.

보고서는 또 이번 정상회의 참여국들의 면면에 주목했습니다. 이번 파리 정상 선언문에 인도를 비롯한 다수의 개도국이 서명했습니다.

앞으로 인도나 사우디아라비아 같은 글로벌 사우스*는 안보나 문화 등을 고려한 독자적 AI 모델을 구축하려 할 것으로 분석했습니다. AI 안전이나 규범 등에 대한 관심이 높아지면서 데이터 자국화 조치도 확산할 것으로 내다봤습니다.

| *글로벌 사우스(Global South) 주로 남반구나 북반구의 저위도에 위치한 아시아, 아프리카, 남아메리카 등의 개발도상국과 신흥국을 일컫는 용어로 미국, 독일, 프랑스 등 유럽 주요국, 러시아 등을 의미하는 '글로벌 노스(Global North)'와 대비되는 개념입니다. |

모든 기술이 그렇듯, 특히 AI는 인프라나 인재 등 다양한 부분이 뒷받침돼야 하고 어느 한 곳이라도 부족하면 격차가 벌어질 수밖에 없습니다.

보고서는 "개도국의 경우 디지털 인프라와 기술 습득에 필요한 기초역량 부족으로 AI 채택률이 낮고 준비 수준도 국가별 소득수준에 따라 상당한 차이를 보인다"고 분석하기도 했습니다.

이 때문에 "미국과 중국은 개도국에 자국의 AI 모델을 확산시키면서 전략적 경쟁을 진행할 것으로 보이며, 프랑스 등 유럽 국가, 인도 등도 여기에 가세할 것"이라고 예상했습니다. 이에, "한국은 이들의 매력적인 파트너가 될 수 있고 협력을 통해 국제사회 영향력을 확대해 나갈 필요도 있다"고 했습니다.

우리는 '2024 글로벌 AI 인덱스'에서 세계 6위를 차지했습니다. 다양한 기준이 적용되는데, 우리는 법 제도 수립 등 운영 환경 부분에서 낮은 순위를 기록했습니다. AI 기술이 빠르게 발전하지만, 이를 지원할 법적 기반이 미흡하다는 겁니다. 정상 선언문 속 '포용성과 지속가능성'이 얼마나 지켜질지는 미지수입니다. 다만, 치열해진 경쟁 속 민간과 정부가 함께 전략적 접근을 해야 할 시점임은 분명합니다.

[관련 기사] 패권 다툼 속 토종 AI 현황은? | KBS 뉴스

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8174483

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.