중대재해 처벌 강화했는데…여전히 위험한 일터 [낮은곳 향하는 죽음]①

입력 2025.02.25 (11:04)

수정 2025.02.25 (11:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

| '중대재해처벌법'이 시행된 지 벌써 3년이 됐습니다. 일터에서 안전 의무를 소홀히 해 인명 피해가 났을 때, 사업주에게도 안전 관리의 책임을 물어 처벌할 수 있도록 한 법인데요. 사상자를 막기 위해 안전 책임을 더욱 강화한다는 법의 취지가 무색하게, 현장의 피해는 계속되고 있습니다. 이에 KBS는 산업 현장 안전 불감증의 실태와 부실한 처벌, 그리고 후유증의 실태를 연속 보도합니다. |

지난달 31일, 하청업체 소속 60대 노동자가 숨진 충북 청주의 교각 공사 현장

지난달 31일, 하청업체 소속 60대 노동자가 숨진 충북 청주의 교각 공사 현장■ "굴착기로 철판 옮기다가"… 지자체 발주 교각 공사장서 60대 노동자 숨져

지난달(1월) 31일, 충북 청주의 한 교각 공사 현장,

이날 이 공사장에서 하청업체 소속 60대 노동자 A 씨가 숨졌습니다.

현장에선 굴착기로 철판을 운반하고 있었는데, 철판이 넘어져 A 씨가 그대로 깔려 변을 당했습니다.

고용노동부 관할 지청은 사고 사실을 인지한 뒤, 부분적으로 작업을 중지하도록 명령했습니다.

지난달 13일, 도로 경계석을 설치하던 60대가 숨진 충북 청주의 한 중학교 신축 현장

지난달 13일, 도로 경계석을 설치하던 60대가 숨진 충북 청주의 한 중학교 신축 현장■ 학교 신축 현장서 60대 사망… "차량 통제하는 신호수 없었어"

교각 공사장 사망 사고 10여 일 전인 지난달 13일, 충북 청주의 다른 공사 현장에서도 노동자가 숨졌습니다.

한 중학교 신축 현장이었는데요.

도로 경계석을 설치하던 60대 노동자 B 씨가 굴착기에 치여 숨진 겁니다.

당시 공사 현장에는 건설 장비 차량 등을 통제하는 신호수가 없었던 것으로 알려졌습니다.

A 씨가 숨진 교각 공사는 충청북도가, B 씨가 숨진 학교 공사는 충청북도교육청이 발주한 사업이었습니다.

그러나 이런 공공시설 사업 현장에서도 안전 불감증은 여전했습니다.

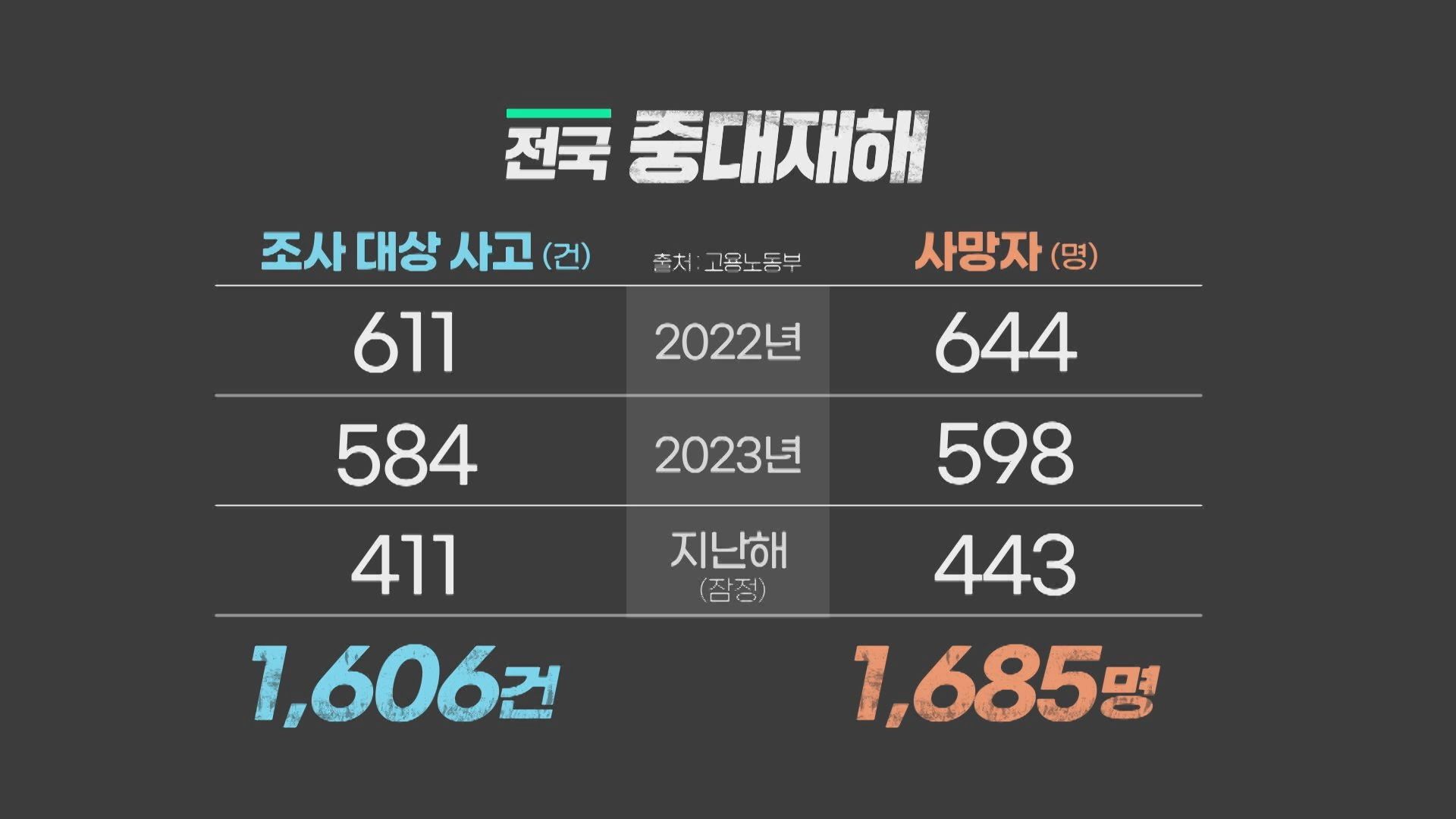

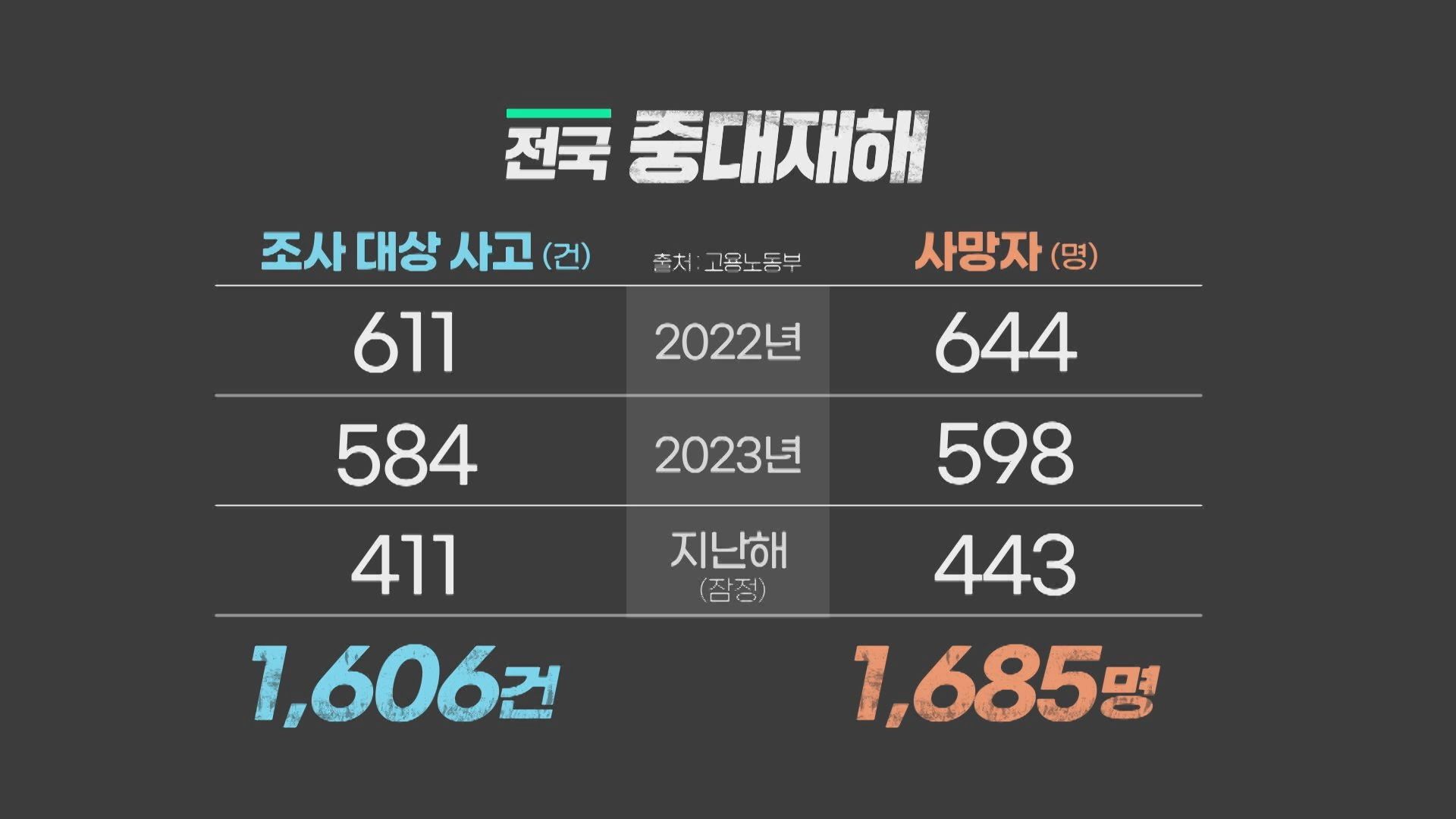

■ 중대재해처벌법 시행 3년… "일하다 숨진 노동자 1,685명"

중대재해처벌법 시행이 무색하게 해마다 수백 명이 일터에서 숨지고 있습니다.

법이 시행되기 시작한 2022년, 중대재해 조사 대상 사고가 611건이나 발생해 644명이 숨졌습니다.

이듬해인 2023년에도 584건의 중대재해 사고로 598명이 목숨을 잃었습니다.

중대재해 통계는 분기별로 다음 해에 집계되어 나옵니다.

지난해 조사 대상 사고는 3분기까지 잠정 통계만 나온 상태인데, 이미 400건이 넘습니다.

법이 시행되고 3년 동안, 사업주가 안전보건 조치 의무를 이행하지 않아 발생한 사고로 무려 1,600여 명이 목숨을 잃은 겁니다.

지난 17일, 2명의 사상자가 발생한 울산 온산공단 유류탱크 폭발 화재 현장

지난 17일, 2명의 사상자가 발생한 울산 온산공단 유류탱크 폭발 화재 현장■ 끊이지 않는 일터 사고… 중대재해 피해 계속

6명이 숨진 부산 리조트 화재에, 1명이 숨지고 1명이 크게 다친 울산 온산공단 유류 탱크 폭발까지.

올해 들어 산업 현장에서 대형 사고도 잇따랐습니다.

고용노동부는 현장의 경각심을 높이고 유사 재해 재발을 방지하기 위해 사업장에 중대재해사고 발생 동향을 즉시 알리는 '중대재해 사이렌'이라는 시스템을 구축했는데요.

전국의 중대재해 발생 상황을 비롯해 위험요소에 대한 대응지침이나 현장 예방준칙 등을 공유하는 전국적 네트워크입니다.

고용노동부 누리집이나 오픈채팅방을 통해 소식이 전해지는데요.

올해 들어 겨우 한달 반 사이에, 이 시스템에 알려진 조사 대상 사망 사고만 이미 30건이 넘습니다.

■ "기본 안전 의무 지키지 않아 사고 발생… 처벌도 미온적"

사소한 부주의나 점검 소홀이 큰 희생으로 이어지고 있다는 지적도 나옵니다.

기본적인 안전 수칙과 의무만 잘 지켜도 큰 피해를 막을 수 있다는 건데요.

민주노총 충북본부 이주용 대회협력부장은 "중대재해 사건들은 복잡한 안전 장치가 부재해 발생했다기보다는 기본적인 안전 의무가 지켜지지 않아서 발생하는 경우가 대부분"이라고 지적했습니다.

노동계는 특히 "중대재해 사건들이 실제 처벌까지 이뤄지는 경우는 드물다 보니 희생이 계속될 수밖에 없다고 주장합니다.

지하철 구의역에서 스크린 도어를 고치다 숨진 김 군이나, 화력발전소에서 끼임 사고로 숨진 고 김용균 씨같은 피해자가 두 번 다시 나오지 않도록 하기 위해 제정된 중대재해처벌법.

법 시행 3년이 지났지만, 오늘도 전국 곳곳의 작업 현장에서 많은 노동자가 일하다 숨지거나 다치고 있습니다.

"솜방망이 처벌로 법 취지가 퇴색됐다." vs "책임자의 범위가 모호하고 처벌이 과도하다."

'중대재해처벌법'을 바라보는 노동계와 경영계의 관점은 상반되게 엇갈리고 있는데요.

해마다 이어지는 희생에, '우리의 일터가 안전하지 못하다'는 데에는 모두가 동의하지 않을까요?

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 중대재해 처벌 강화했는데…여전히 위험한 일터 [낮은곳 향하는 죽음]①

-

- 입력 2025-02-25 11:04:29

- 수정2025-02-25 11:05:03

| '중대재해처벌법'이 시행된 지 벌써 3년이 됐습니다. 일터에서 안전 의무를 소홀히 해 인명 피해가 났을 때, 사업주에게도 안전 관리의 책임을 물어 처벌할 수 있도록 한 법인데요. 사상자를 막기 위해 안전 책임을 더욱 강화한다는 법의 취지가 무색하게, 현장의 피해는 계속되고 있습니다. 이에 KBS는 산업 현장 안전 불감증의 실태와 부실한 처벌, 그리고 후유증의 실태를 연속 보도합니다. |

■ "굴착기로 철판 옮기다가"… 지자체 발주 교각 공사장서 60대 노동자 숨져

지난달(1월) 31일, 충북 청주의 한 교각 공사 현장,

이날 이 공사장에서 하청업체 소속 60대 노동자 A 씨가 숨졌습니다.

현장에선 굴착기로 철판을 운반하고 있었는데, 철판이 넘어져 A 씨가 그대로 깔려 변을 당했습니다.

고용노동부 관할 지청은 사고 사실을 인지한 뒤, 부분적으로 작업을 중지하도록 명령했습니다.

■ 학교 신축 현장서 60대 사망… "차량 통제하는 신호수 없었어"

교각 공사장 사망 사고 10여 일 전인 지난달 13일, 충북 청주의 다른 공사 현장에서도 노동자가 숨졌습니다.

한 중학교 신축 현장이었는데요.

도로 경계석을 설치하던 60대 노동자 B 씨가 굴착기에 치여 숨진 겁니다.

당시 공사 현장에는 건설 장비 차량 등을 통제하는 신호수가 없었던 것으로 알려졌습니다.

A 씨가 숨진 교각 공사는 충청북도가, B 씨가 숨진 학교 공사는 충청북도교육청이 발주한 사업이었습니다.

그러나 이런 공공시설 사업 현장에서도 안전 불감증은 여전했습니다.

■ 중대재해처벌법 시행 3년… "일하다 숨진 노동자 1,685명"

중대재해처벌법 시행이 무색하게 해마다 수백 명이 일터에서 숨지고 있습니다.

법이 시행되기 시작한 2022년, 중대재해 조사 대상 사고가 611건이나 발생해 644명이 숨졌습니다.

이듬해인 2023년에도 584건의 중대재해 사고로 598명이 목숨을 잃었습니다.

중대재해 통계는 분기별로 다음 해에 집계되어 나옵니다.

지난해 조사 대상 사고는 3분기까지 잠정 통계만 나온 상태인데, 이미 400건이 넘습니다.

법이 시행되고 3년 동안, 사업주가 안전보건 조치 의무를 이행하지 않아 발생한 사고로 무려 1,600여 명이 목숨을 잃은 겁니다.

■ 끊이지 않는 일터 사고… 중대재해 피해 계속

6명이 숨진 부산 리조트 화재에, 1명이 숨지고 1명이 크게 다친 울산 온산공단 유류 탱크 폭발까지.

올해 들어 산업 현장에서 대형 사고도 잇따랐습니다.

고용노동부는 현장의 경각심을 높이고 유사 재해 재발을 방지하기 위해 사업장에 중대재해사고 발생 동향을 즉시 알리는 '중대재해 사이렌'이라는 시스템을 구축했는데요.

전국의 중대재해 발생 상황을 비롯해 위험요소에 대한 대응지침이나 현장 예방준칙 등을 공유하는 전국적 네트워크입니다.

고용노동부 누리집이나 오픈채팅방을 통해 소식이 전해지는데요.

올해 들어 겨우 한달 반 사이에, 이 시스템에 알려진 조사 대상 사망 사고만 이미 30건이 넘습니다.

■ "기본 안전 의무 지키지 않아 사고 발생… 처벌도 미온적"

사소한 부주의나 점검 소홀이 큰 희생으로 이어지고 있다는 지적도 나옵니다.

기본적인 안전 수칙과 의무만 잘 지켜도 큰 피해를 막을 수 있다는 건데요.

민주노총 충북본부 이주용 대회협력부장은 "중대재해 사건들은 복잡한 안전 장치가 부재해 발생했다기보다는 기본적인 안전 의무가 지켜지지 않아서 발생하는 경우가 대부분"이라고 지적했습니다.

노동계는 특히 "중대재해 사건들이 실제 처벌까지 이뤄지는 경우는 드물다 보니 희생이 계속될 수밖에 없다고 주장합니다.

지하철 구의역에서 스크린 도어를 고치다 숨진 김 군이나, 화력발전소에서 끼임 사고로 숨진 고 김용균 씨같은 피해자가 두 번 다시 나오지 않도록 하기 위해 제정된 중대재해처벌법.

법 시행 3년이 지났지만, 오늘도 전국 곳곳의 작업 현장에서 많은 노동자가 일하다 숨지거나 다치고 있습니다.

"솜방망이 처벌로 법 취지가 퇴색됐다." vs "책임자의 범위가 모호하고 처벌이 과도하다."

'중대재해처벌법'을 바라보는 노동계와 경영계의 관점은 상반되게 엇갈리고 있는데요.

해마다 이어지는 희생에, '우리의 일터가 안전하지 못하다'는 데에는 모두가 동의하지 않을까요?

-

-

민수아 기자 msa46@kbs.co.kr

민수아 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 윤 대통령 측 “야당의 입법 폭거·예산 일방 삭감 등에 계엄 결심”](/attach/image/2025/01/01/20250101_IhmMDO.jpg)

![[속보] 서울 동대문구·중랑구·성동구 26만 가구 단수…“자정 복구 목표”](/data/news/2025/02/25/20250225_Frv1JU.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.