요약

비단벌레를 아십니까? 천연기념물이자 멸종위기종 1급, 그야말로 귀한 곤충입니다. 영롱한 색깔의 날개는 신라시대 왕관 장식에 쓰일 정도로, 화려한 자태를 자랑합니다. 하지만 비단벌레의 생장 과정은 그동안 베일에 싸여 있었습니다. 그런데 강원도의 한 곤충연구소가 10년 연구 끝에 비단벌레의 우화 장면을 국내 최초로 촬영하는 데 성공했습니다.

성충이 되어 나무를 뚫고 나오는 비단벌레.

성충이 되어 나무를 뚫고 나오는 비단벌레.■ '비단을 몸에 두른 듯' 화려한 광택의 비단벌레

우리나라 곤충 가운데 '가장 아름다운 딱정벌레' 바로 천연기념물 제496호로 지정된 비단벌레입니다. 온몸에 참기름을 바른 듯 반짝반짝 빛나는 광채에 오묘한 색깔을 띤 날개가 매혹적입니다. 영어 이름은 '보석 딱정벌레'(jewel beetle)라고 할 정도로, 예쁜 자태를 뽐냅니다. 더운 곳을 좋아해 우리나라에서는 주로 남부지방에서 발견됩니다. 하지만 개체 수가 급격히 줄고 있습니다. 2012년에는 멸종위기종 2급으로, 2018년에는 멸종위기종 1급으로 상향 지정됐습니다.

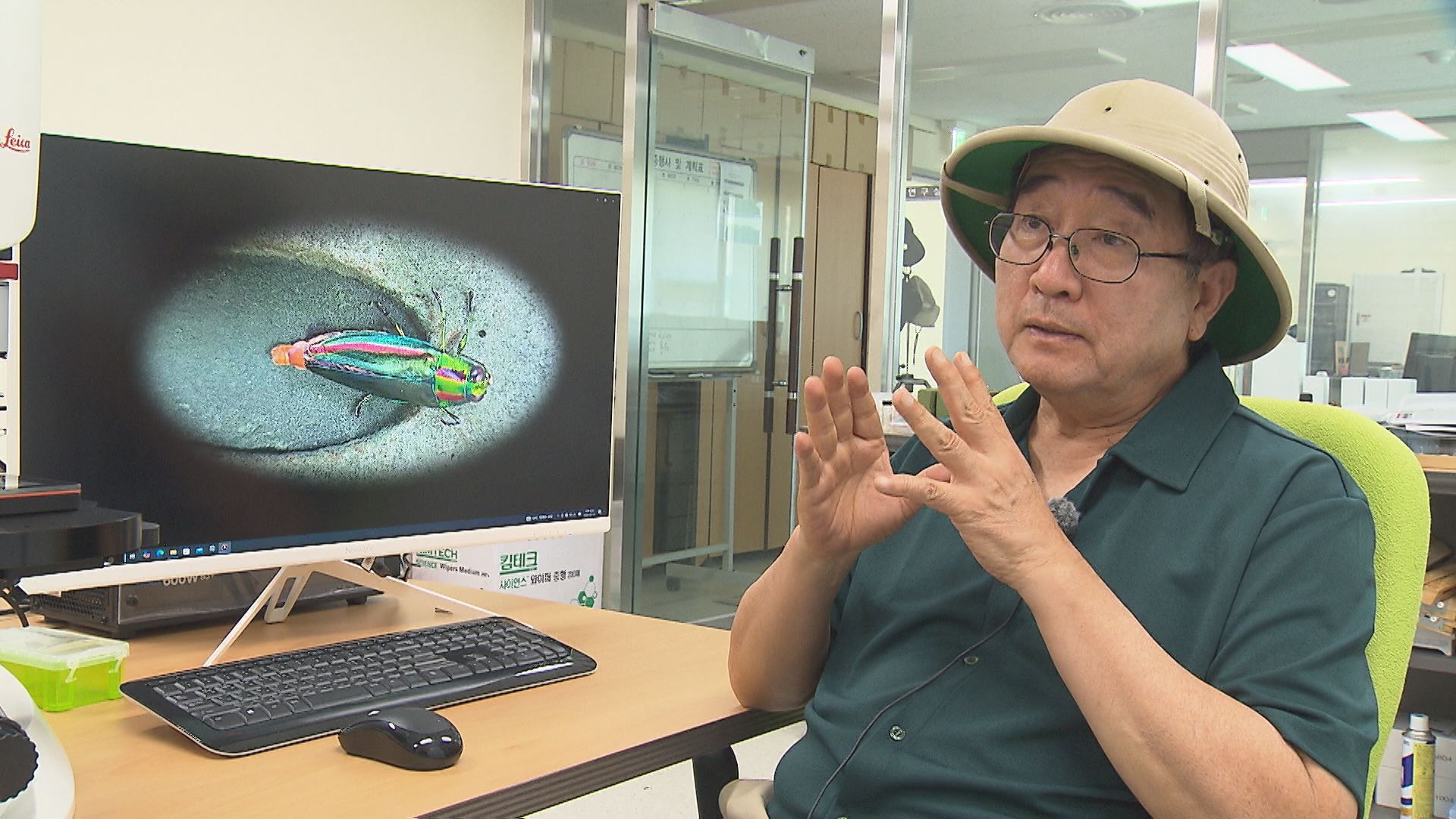

멸종위기에 놓은 비단벌레는 생장 과정도 그동안 알려지지 않았습니다. 그런데 비단벌레의 생물종 복원 연구 과정에서 비단벌레가 번데기에서 날개가 있는 성충으로 변화하는 보기 드문 장면이 처음으로 포착됐습니다. 강원도 영월군의 천연기념물곤충연구센터 이대암 박사는 인공 환경에서 키운 비단벌레가 알에서 애벌레로, 번데기에서 성충으로 자라 세상으로 나오는 전 과정을 촬영해 공개했습니다.

■ '우화' 과정 최초 포착…꼬박 이틀에 걸친 촬영

우화에 돌입한 비단벌레 번데기. 머리부터 탈피하며 영롱한 색이 드러나는 장면.

우화에 돌입한 비단벌레 번데기. 머리부터 탈피하며 영롱한 색이 드러나는 장면.하얀 번데기가 온몸을 떨며 흰 껍질을 벗으려고 안간힘을 씁니다. 어느새 머리 쪽이 영롱한 초록빛과 붉은색으로 빛납니다. 번데기는 한참을 분주하게 움직이더니, 6개 다리를 밖으로 뻗어냅니다. 마지막으로 큰 날개를 덮고 있던 흰 막까지 벗어버리자, 온몸이 푸르고 붉은 광채로 빛납니다. 비단벌레가 성충이 되는 우화 과정입니다.

관찰 과정에서 비단벌레의 특별한 착색 과정도 확인됐습니다. 대부분의 곤충은 우화 과정에서 가슴과 날개가 동시에 착색됩니다. 하지만 비단벌레는 머리와 가슴이 먼저 착색된 후 날개 부분은 제일 나중에 색을 입는 독특한 과정이 규명됐습니다. 이렇게 흰색의 번데기가 청록색의 빛나는 옷으로 갈아입는 데 꼬박 이틀이 걸렸습니다.

이 모습을 촬영하기까지 영월 천연기념물곤충연구센터는 꼬박 10년을 비단벌레 연구에 쏟았습니다. 2015년 자연 상태의 비단벌레 쌍을 데려온 것이 인공 증식 연구의 시작이었습니다.

■ 우화 전까지 나무 안에서 성장…10년 연구 끝에 포착한 '우화의 비밀'

날개 부위가 자리를 잡아가는 과정.

날개 부위가 자리를 잡아가는 과정.비단벌레의 우화 과정이 그동안 알려지지 않은 것은 독특한 생태 특성 때문입니다. 비단벌레는 천공성 곤충으로, 나무 속에 구멍을 뚫고 살아갑니다. 나무 속에서 알의 상태로 태어나면, 성충이 될 때까지 절대 바깥으로 나오지 않습니다. 그 사이 '관찰자'는 나무 속에서 어떤 일이 일어나는지는 볼 수 없는 상황입니다.

| 이대암 / 영월 천연기념물곤충연구센터장 "특히 천공성 곤충들은 (나무에) 들어가서, 입대는 동시에 하는데 제대 날짜가 다 달라요. 그래서 빠른 애들은 3년 만에 나올 수도 있고." - |

인공 증식 환경에서도 비단벌레의 관찰은 어렵습니다. 비단벌레가 자라나는 속도가 제각각이기 때문입니다. 어떤 개체는 2년이, 다른 개체는 3년이 걸리기도 합니다. 번데기가 되는 시점, 여기서 날개가 돋고 성충이 되는 우화 과정을 포착하기가 더 어려운 이유입니다.

머리 쪽과 다리, 몸통과 날개가 순서대로 녹색과 붉은색 비단결처럼 변화하는 모습

머리 쪽과 다리, 몸통과 날개가 순서대로 녹색과 붉은색 비단결처럼 변화하는 모습우화 과정을 찍는 것은 또 다른 도전이었습니다. 촬영은 알이 있는 나무 내부를 CT로 장기 추적하는 방식으로 진행됐습니다. 비단벌레가 알을 낳은 고사목을 관찰하며, 곧 번데기로 변할 것 같은 비단벌레 애벌레를 골랐습니다. 그리고 비단벌레 애벌레가 자라고 있는 나무 부위를 잘라, 연구실에서 우화 과정을 영상으로 담기 위한 준비에 돌입했습니다.

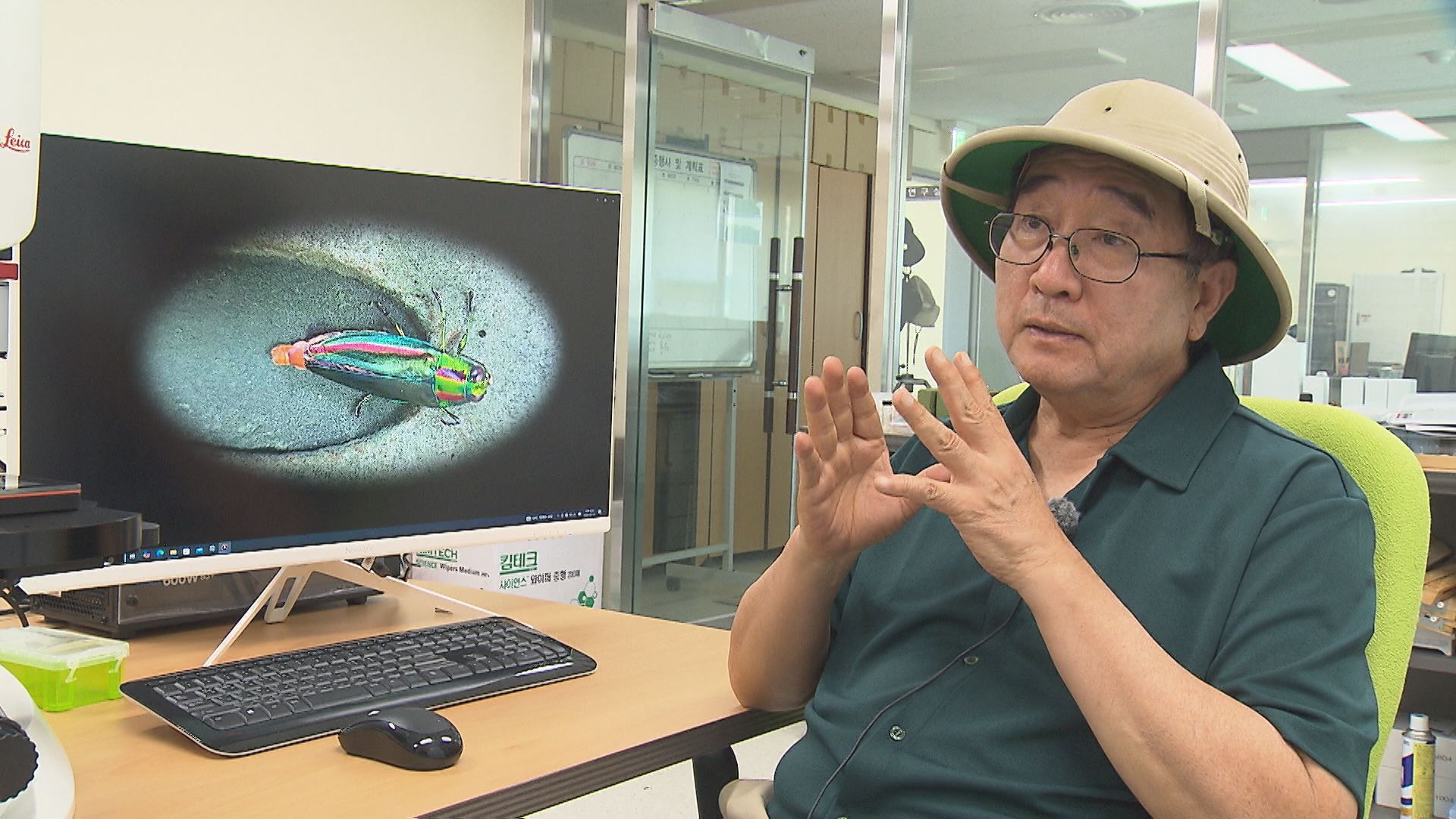

그간 연구 내용과 우화 과정 포착 당시를 설명하는 이대암 천연기념물곤충연구센터장

그간 연구 내용과 우화 과정 포착 당시를 설명하는 이대암 천연기념물곤충연구센터장이 과정에서 난감한 상황도 벌어졌습니다. 이 곤충이 우화하는 데 '얼마나 걸린다'라는 연구 결과가 없으니, 언제 날개가 돋는지, 무채색인 번데기에 언제 색깔이 나타나는지 시기를 가늠할 수 없이 계속 지켜봐야 했다고 합니다. 비단벌레의 건강 상태를 유지하는 데에도 유의해야 했습니다. 연구실의 환경이 자연 상태와 다른 만큼 우화 과정에서 날개 부위가 메말라 버릴 우려가 컸습니다.

방송에서 1분 안팎 정도로 요약해 소개한 비단벌레 우화 과정을 실제 촬영한 영상의 길이는 40시간이 넘습니다.

[연관 기사] 멸종위기종 비단벌레…드디어 풀린 ‘우화의 비밀’

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8301067

연구센터 인공증식 환경에서 자란 비단벌레가 고향인 나무를 탐색하고, 연구소를 돌아다니는 모습

연구센터 인공증식 환경에서 자란 비단벌레가 고향인 나무를 탐색하고, 연구소를 돌아다니는 모습■ 멸종위기종의 대량 인공 증식 기반 조성…옛 문화재 연구 확장

연구센터는 2015년 비단벌레 연구에 착수해, 3년 만에 처음으로 알을 낳게 하는 데 성공했습니다. 그리고 다시 5년 6개월 만인 지난해 국내 최초로 인공 증식에 성공했습니다. 이 과정에서 자연 상태에서보다 빠르게 성충으로 자라게 하는 '사료'도 개발했습니다. 팽나무 속에 그대로 두면, 비단벌레는 성충으로 자라는데 이르면 3년, 보통 4~5년이 걸리고 6년 만이 걸린 개체도 있었다는 게 이대암 센터장의 설명입니다.

긴 연구를 통해 멸종위기종 비단벌레의 인공 증식 기반이 마련됐습니다. 연구센터는 증식 환경이 안정화되면, 증식한 비단벌레를 자연에 풀어놓는 자연 방사 단계도 검토할 계획입니다.

신라시대 황남대총에서 출토된 ‘비단벌레 장식 금동 말안장 뒷가리개’ 복원 모형

신라시대 황남대총에서 출토된 ‘비단벌레 장식 금동 말안장 뒷가리개’ 복원 모형또 다른 연구 과제도 있습니다. 1,500년 전 신라시대 유물에 쓰인 비단벌레의 흔적들을 규명하는 것입니다. 사진 속 금 장식품 속에 있는 영롱한 청록색은 비단벌레의 딱지날개입니다. 저만한 면적을 채우려면 비단벌레 날개 800장 이상이 쓰인 것으로 추정됩니다.

그런데 이 센터장은 이 유물의 비단벌레 날개들이 서로 다른 종이라는 사실을 밝혀냈습니다. 말안장 뒷가리개 유물의 실물을 본 센터장은 관측한 날개 모양으로 미루어 여러 나라 종의 비단벌레 날개가 섞였고, 심지어 현재는 멸종해 지구상에 존재하지 않는 것으로 추정되는 종의 특징도 확인했다고 합니다. 정확한 연구는 국제 협력을 통해 유전자 검사 분석이 진행되고 있습니다.

이와 더불어 현재 인공증식을 마친 뒤 수명을 다한 비단벌레는 연구센터에 보존 처리돼 있습니다. 이 센터장이 그간 연구를 진행하며 모은 표본만 수백 마리에 달하는 만큼, 옛 유물의 실제 모습을 구현하는 연구도 장기 과제로 삼고 있습니다.

1500년 간 베일에 싸여있던 비단벌레의 비밀이 조금씩 세상 밖으로 나오고 있습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 비단벌레의 화려한 변신…10년 만에 포착한 ‘우화의 비밀’

-

- 입력 2025-07-13 08:03:53

비단벌레를 아십니까? 천연기념물이자 멸종위기종 1급, 그야말로 귀한 곤충입니다. 영롱한 색깔의 날개는 신라시대 왕관 장식에 쓰일 정도로, 화려한 자태를 자랑합니다. 하지만 비단벌레의 생장 과정은 그동안 베일에 싸여 있었습니다. 그런데 강원도의 한 곤충연구소가 10년 연구 끝에 비단벌레의 우화 장면을 국내 최초로 촬영하는 데 성공했습니다.

■ '비단을 몸에 두른 듯' 화려한 광택의 비단벌레

우리나라 곤충 가운데 '가장 아름다운 딱정벌레' 바로 천연기념물 제496호로 지정된 비단벌레입니다. 온몸에 참기름을 바른 듯 반짝반짝 빛나는 광채에 오묘한 색깔을 띤 날개가 매혹적입니다. 영어 이름은 '보석 딱정벌레'(jewel beetle)라고 할 정도로, 예쁜 자태를 뽐냅니다. 더운 곳을 좋아해 우리나라에서는 주로 남부지방에서 발견됩니다. 하지만 개체 수가 급격히 줄고 있습니다. 2012년에는 멸종위기종 2급으로, 2018년에는 멸종위기종 1급으로 상향 지정됐습니다.

멸종위기에 놓은 비단벌레는 생장 과정도 그동안 알려지지 않았습니다. 그런데 비단벌레의 생물종 복원 연구 과정에서 비단벌레가 번데기에서 날개가 있는 성충으로 변화하는 보기 드문 장면이 처음으로 포착됐습니다. 강원도 영월군의 천연기념물곤충연구센터 이대암 박사는 인공 환경에서 키운 비단벌레가 알에서 애벌레로, 번데기에서 성충으로 자라 세상으로 나오는 전 과정을 촬영해 공개했습니다.

■ '우화' 과정 최초 포착…꼬박 이틀에 걸친 촬영

하얀 번데기가 온몸을 떨며 흰 껍질을 벗으려고 안간힘을 씁니다. 어느새 머리 쪽이 영롱한 초록빛과 붉은색으로 빛납니다. 번데기는 한참을 분주하게 움직이더니, 6개 다리를 밖으로 뻗어냅니다. 마지막으로 큰 날개를 덮고 있던 흰 막까지 벗어버리자, 온몸이 푸르고 붉은 광채로 빛납니다. 비단벌레가 성충이 되는 우화 과정입니다.

관찰 과정에서 비단벌레의 특별한 착색 과정도 확인됐습니다. 대부분의 곤충은 우화 과정에서 가슴과 날개가 동시에 착색됩니다. 하지만 비단벌레는 머리와 가슴이 먼저 착색된 후 날개 부분은 제일 나중에 색을 입는 독특한 과정이 규명됐습니다. 이렇게 흰색의 번데기가 청록색의 빛나는 옷으로 갈아입는 데 꼬박 이틀이 걸렸습니다.

이 모습을 촬영하기까지 영월 천연기념물곤충연구센터는 꼬박 10년을 비단벌레 연구에 쏟았습니다. 2015년 자연 상태의 비단벌레 쌍을 데려온 것이 인공 증식 연구의 시작이었습니다.

■ 우화 전까지 나무 안에서 성장…10년 연구 끝에 포착한 '우화의 비밀'

비단벌레의 우화 과정이 그동안 알려지지 않은 것은 독특한 생태 특성 때문입니다. 비단벌레는 천공성 곤충으로, 나무 속에 구멍을 뚫고 살아갑니다. 나무 속에서 알의 상태로 태어나면, 성충이 될 때까지 절대 바깥으로 나오지 않습니다. 그 사이 '관찰자'는 나무 속에서 어떤 일이 일어나는지는 볼 수 없는 상황입니다.

| 이대암 / 영월 천연기념물곤충연구센터장 "특히 천공성 곤충들은 (나무에) 들어가서, 입대는 동시에 하는데 제대 날짜가 다 달라요. 그래서 빠른 애들은 3년 만에 나올 수도 있고." - |

인공 증식 환경에서도 비단벌레의 관찰은 어렵습니다. 비단벌레가 자라나는 속도가 제각각이기 때문입니다. 어떤 개체는 2년이, 다른 개체는 3년이 걸리기도 합니다. 번데기가 되는 시점, 여기서 날개가 돋고 성충이 되는 우화 과정을 포착하기가 더 어려운 이유입니다.

우화 과정을 찍는 것은 또 다른 도전이었습니다. 촬영은 알이 있는 나무 내부를 CT로 장기 추적하는 방식으로 진행됐습니다. 비단벌레가 알을 낳은 고사목을 관찰하며, 곧 번데기로 변할 것 같은 비단벌레 애벌레를 골랐습니다. 그리고 비단벌레 애벌레가 자라고 있는 나무 부위를 잘라, 연구실에서 우화 과정을 영상으로 담기 위한 준비에 돌입했습니다.

이 과정에서 난감한 상황도 벌어졌습니다. 이 곤충이 우화하는 데 '얼마나 걸린다'라는 연구 결과가 없으니, 언제 날개가 돋는지, 무채색인 번데기에 언제 색깔이 나타나는지 시기를 가늠할 수 없이 계속 지켜봐야 했다고 합니다. 비단벌레의 건강 상태를 유지하는 데에도 유의해야 했습니다. 연구실의 환경이 자연 상태와 다른 만큼 우화 과정에서 날개 부위가 메말라 버릴 우려가 컸습니다.

방송에서 1분 안팎 정도로 요약해 소개한 비단벌레 우화 과정을 실제 촬영한 영상의 길이는 40시간이 넘습니다.

[연관 기사] 멸종위기종 비단벌레…드디어 풀린 ‘우화의 비밀’

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8301067

■ 멸종위기종의 대량 인공 증식 기반 조성…옛 문화재 연구 확장

연구센터는 2015년 비단벌레 연구에 착수해, 3년 만에 처음으로 알을 낳게 하는 데 성공했습니다. 그리고 다시 5년 6개월 만인 지난해 국내 최초로 인공 증식에 성공했습니다. 이 과정에서 자연 상태에서보다 빠르게 성충으로 자라게 하는 '사료'도 개발했습니다. 팽나무 속에 그대로 두면, 비단벌레는 성충으로 자라는데 이르면 3년, 보통 4~5년이 걸리고 6년 만이 걸린 개체도 있었다는 게 이대암 센터장의 설명입니다.

긴 연구를 통해 멸종위기종 비단벌레의 인공 증식 기반이 마련됐습니다. 연구센터는 증식 환경이 안정화되면, 증식한 비단벌레를 자연에 풀어놓는 자연 방사 단계도 검토할 계획입니다.

또 다른 연구 과제도 있습니다. 1,500년 전 신라시대 유물에 쓰인 비단벌레의 흔적들을 규명하는 것입니다. 사진 속 금 장식품 속에 있는 영롱한 청록색은 비단벌레의 딱지날개입니다. 저만한 면적을 채우려면 비단벌레 날개 800장 이상이 쓰인 것으로 추정됩니다.

그런데 이 센터장은 이 유물의 비단벌레 날개들이 서로 다른 종이라는 사실을 밝혀냈습니다. 말안장 뒷가리개 유물의 실물을 본 센터장은 관측한 날개 모양으로 미루어 여러 나라 종의 비단벌레 날개가 섞였고, 심지어 현재는 멸종해 지구상에 존재하지 않는 것으로 추정되는 종의 특징도 확인했다고 합니다. 정확한 연구는 국제 협력을 통해 유전자 검사 분석이 진행되고 있습니다.

이와 더불어 현재 인공증식을 마친 뒤 수명을 다한 비단벌레는 연구센터에 보존 처리돼 있습니다. 이 센터장이 그간 연구를 진행하며 모은 표본만 수백 마리에 달하는 만큼, 옛 유물의 실제 모습을 구현하는 연구도 장기 과제로 삼고 있습니다.

1500년 간 베일에 싸여있던 비단벌레의 비밀이 조금씩 세상 밖으로 나오고 있습니다.

-

-

이현기 기자 goldman@kbs.co.kr

이현기 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.