[특파원 리포트] 하루 10만 벌 세탁은 옛말…저물어가는 ‘도비가트’

입력 2017.06.13 (21:59)

수정 2017.06.13 (22:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

![[특파원 리포트] 하루 10만 벌 세탁은 옛말…저물어가는 ‘도비가트’](/data/layer/602/2017/06/blvfuZYNIbN01.jpg)

[특파원 리포트] 하루 10만 벌 세탁은 옛말…저물어가는 ‘도비가트’

인도 경제 수도 뭄바이의 유명한 관광명소인 도비가트(Dhobi Ghat). 노천 빨래터로 불리는 이곳은 '도비왈라'로 불리는 빨래꾼들의 일상이자 삶의 터전이다. 인도에서도 100년이 넘는 역사를 간직한 대형 빨래터가 원형 그대로 남아 있는 곳은 뭄바이가 유일하다. 기네스북에도 올랐는데, 가장 넓은 노천 빨래터에서 동시에 빨래꾼 400여 명이 세탁을 하는 기록을 세웠기 때문이다. 하지만 기네스북에도 오른 빨래터를 취재하기는 쉽지 않았다. 우선 우리나라의 시청 역할을 하는 뭄바이 사무소에서 촬영 허가를 받아야 했고, 허가서 발급을 위해 촬영 비용을 내고 보증금을 맡기는 데도 꽤 시간이 걸렸기 때문이다. 하지만 이런 어려움에도 불구하고 이틀 동안의 '도비가트' 취재는 인도 특파원생활 가운데 가장 보람찬 경험이었다. 경제성장으로 인해 급속한 신분제 붕괴가 일어나는 현장이었기 때문이다.

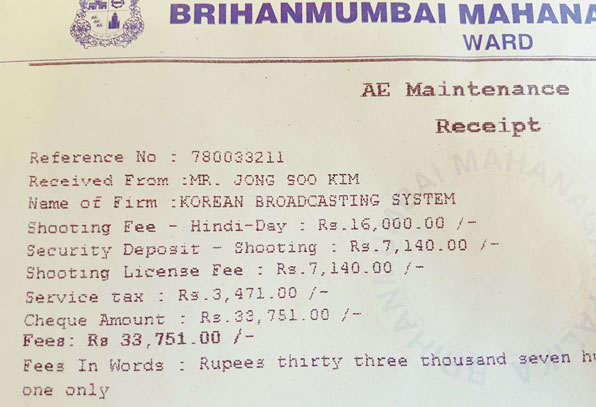

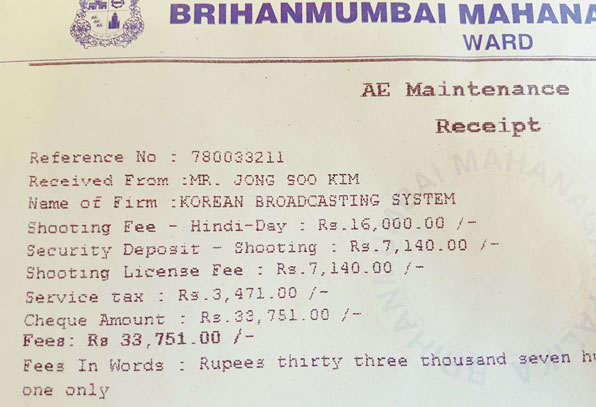

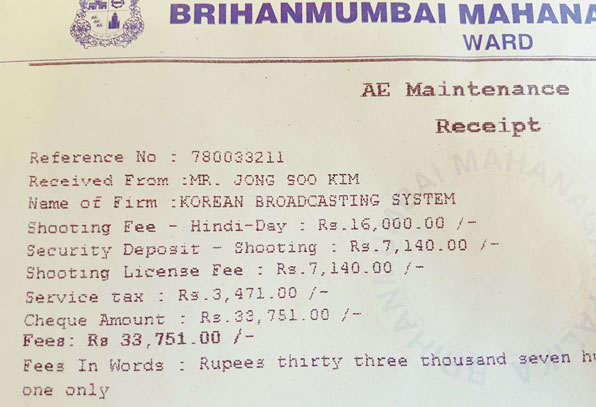

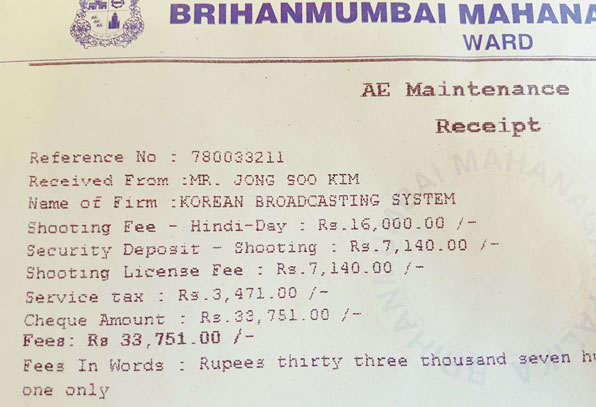

◆빨래터 촬영 위해…59만 원 수표로 지급

뭄바이시 관리사무소의 영수증

뭄바이시 관리사무소의 영수증

"이틀 동안 도비가트 촬영을 위해서는 3만 3천 루피(우리 돈 59만원 정도)를 내야 한다."

물론 촬영 비용으로 내는 것 이외에는 환급받을 수 있는 돈이었지만 인도에서는 꽤 큰 액수였다. 그리고 일부 문화유적을 취재하러 가서 입장료 이외의 별도 촬영 비용을 낸 적이 있었지만 이렇게 비싼 적은 없었다. 돈을 내야 하는 이유는 백년이 넘은 문화유적이란 이유 때문이었다. 또 '뭄바이'가 영화의 도시이다 보니 모든 촬영에 돈을 요구하는 경우가 많았다. 직접 만난 공무원들은 촬영 목적이 '다큐멘터리 제작'인지를 질문해왔다. 촬영이 2일간 이뤄지는 것에 대해서도 궁금해했다.

시청 역할을 하는 곳에서 정식으로 허가를 받고 취재하는 모습

시청 역할을 하는 곳에서 정식으로 허가를 받고 취재하는 모습

오해가 있을수도 있겠다 싶어서 현지 코디네이터를 통해 비상업적인 뉴스 제작이라고 여러 번 강조했다. 또 흐린 날씨때문에 이틀 동안 촬영이 필요하다고 말했지만, 비용을 깎아주지는 않았다.

하지만 이 허가서와 영수증은 도비가트에서 큰 쓸모가 있었다. 땀을 흘리며 촬영하다 보면 선글라스를 쓴 안내인 한둘이 와서 '누구 허락받고 촬영하느냐 돈을 내야 한다'고 떼를 부리는 경우가 있는데 이미 "시 사무소에서 사전 허가를 받고 이미 돈을 냈다"고 하면 별 말없이 돌아갔다. 아마 관광객 등을 대상으로 돈을 뜯는 사설 관리인 조직 같았다.

뭄바이 도비가트의 빨래꾼

뭄바이 도비가트의 빨래꾼

자신을 관리인이라고 소개하는 사람들은 처음부터 험상궂게 말하며 돈을 요구하기 마련이다. 무조건 자신의 사무실로 가자고 하며,취재나 촬영을 방해하는 경우도 있었다. 하지만 카메라맨과 코디네이터, 기자 등 세 명이 똘똘 뭉쳐서 강하게 맞서면 대부분 해결됐다. 경찰을 데려오겠다고 하고 흥분해서 사라진 관리인도 다시 나타나는 경우는 없었다.

◆빨래꾼들, 하루 열 시간 넘는 고된 노동

빨래꾼들은 요즘처럼 덥고 습한 시기에는 새벽 6시 전에 일을 시작한다. 아침 식사를 하는 사람은 거의 보지 못했고 달콤한 '차이' 한잔을 마시고 잠을 깬 뒤 빨래터에 물을 채웠다. 빨래꾼들 사이에선 '박스(box)'라고 불리는 좁은 공간의 빨래터는 자신의 아버지에게 상속받은 경우가 대부분인데, 친척들 사이에서는 돈을 주고 사고파는 경우도 있다고 한다.

취재하면서 알게된 새로운 사실은 빨래꾼들은 대대로 담당지역 고객들까지 물려받는다는 것이었다. 예를 들면 화곡 1동에서 나오는 모든 빨랫감은 모두 한 명이 담당하는데, 이것을 자식까지 대를 이어서 한다는 점이다. 그렇다고 이것을 한명이 담당하는 것이 아니라, 하청의 재하청이 이뤄지면서 한 '박스'를 여러 명이 나눠쓰기도 한다. 이처럼 전통적인 계약관계이다 보니 일반 가정집에서 나오는 세탁물뿐만 아니라 뭄바이 지역 호텔에서 나오는 침대보와 수건 등은 모두 이곳에서 함께 세탁하고 있다는 설명을 들을 수 있었다.

세탁일이 고된 만큼 근육통이나 관절통을 앓고 있는 빨래꾼들도 많았다. 20, 30대 젊은 빨래꾼들은 힘있게 세탁물을 돌에 내려쳤지만, 역시 나이 든 사람들은 힘들이지 않고 조심스럽게 움직이는 모습을 볼 수 있었다.

◆전통 빨래터에 세탁기계가 등장한 이유는?

도비가트에 따라 빨래꾼이 1,000명 가까이 몰려 사는 곳도 있었지만, 이제는 규모가 많이 축소되고 있다. 도시 구석구석 발전이 거듭되다 보니 땅값이 비싸졌고, 세탁기를 살 만큼 소득수준이 높아지면서 외부에 빨래는 맡기는 사람들도 줄어들었기 때문이다.

하지만 뭄바이 사람들이 도비가트를 여전히 애용하는 이유는 '세탁의 질'이 다르다는 이유때문이다. 빨래꾼들은 대대로 물려받은 비법에 따라 세탁물에 따라 특별히 만든 세제를 사용하기도 한다. 흰 빨래를 더 희게 하는 것은 기본이고 얼룩 제거에 대한 비법도 풍부했다.

전통 빨래터에 4~5년 전부터 등장한 대형 세탁기계들

전통 빨래터에 4~5년 전부터 등장한 대형 세탁기계들

여기에서 한 단계 더 나아가 도비가트에 대형 기계식 세탁기도 도입했다. 또 2달 이상 계속되는 장마 기간에 대비한 대형 건조기까지 구매하는 등 변신을 거듭하고 있다. 모든 기계는 가정용이 아니라 세탁 공장에서나 쓸 법한 큰 것들이어서 원가를 낮추고 세탁의 질은 더 높일 수 있다는 게 이들의 설명이었다.

◆세탁 일이 싫어서 떠나는 젊은이들

인도사회에서 대를 이어서 빨래를 하는 계층은 최하층민에 속한다. 도비가트에서 만난 10대 빨래꾼 로브쿠시는 "지금 하는 일이 싫어서 빨리 떠나고 싶다"고 말했다. 또 도비왈라들은 딸에게는 직업을 세습할 수 없어서 더 나은 교육 기회를 위해 일찌감치 이곳을 떠나기도 한다. 이런 젊은이들이 한두명이 아니라고 이 지역 사람들은 말한다.

자신이 살고 있는 집 지붕에 빨래를 널고 있는 빨래꾼.

자신이 살고 있는 집 지붕에 빨래를 널고 있는 빨래꾼.

이때문에 조상에게 물려받은 빨래터 자리(가로, 세로 2m 미만의 공간)는 우리 돈 300만 원 안팎에 팔리기도 한다. 외부인에게 자유롭게 매매가 가능한 것은 아니고, 계층이 맞는 친척이나 지인에게 은밀하게 팔리는 형식이다.

인도는 신분제가 유지되고 있는 국가이다. 시골에서는 그 정도가 심각하고 뭄바이와 같은 도시에서도 여전히 쉽게 볼 수 있다. 신분에 대한 눈에 보이는 차별은 많이 줄었지만, 요즘도 신분에 따라 직업이 세습된다는 것은 외부인들에게는 문화충격일 수밖에 없다. 인도의 영적인 수행을 보기 위해서는 '리시케시'나 '바라나시'를 추천하고, 과거와 미래를 함께 보기 위해선 '뭄바이'를 추천하는 전문가들이 많다.

뭄바이에는 고층 건물, 급성장하는 IT기업, 수백억 대 부자 등 화려한 얼굴뿐만 아니라 최대 면적의 빈민촌, 가장 낮은 계층의 삶과 같은 인도 사회가 감추고 싶어하는 민낯이 공존하기 때문이다.

[연관 기사] [뉴스9] 세탁기·건조기 등장…인도 빨래터 ‘탈바꿈’

◆빨래터 촬영 위해…59만 원 수표로 지급

뭄바이시 관리사무소의 영수증

뭄바이시 관리사무소의 영수증"이틀 동안 도비가트 촬영을 위해서는 3만 3천 루피(우리 돈 59만원 정도)를 내야 한다."

물론 촬영 비용으로 내는 것 이외에는 환급받을 수 있는 돈이었지만 인도에서는 꽤 큰 액수였다. 그리고 일부 문화유적을 취재하러 가서 입장료 이외의 별도 촬영 비용을 낸 적이 있었지만 이렇게 비싼 적은 없었다. 돈을 내야 하는 이유는 백년이 넘은 문화유적이란 이유 때문이었다. 또 '뭄바이'가 영화의 도시이다 보니 모든 촬영에 돈을 요구하는 경우가 많았다. 직접 만난 공무원들은 촬영 목적이 '다큐멘터리 제작'인지를 질문해왔다. 촬영이 2일간 이뤄지는 것에 대해서도 궁금해했다.

시청 역할을 하는 곳에서 정식으로 허가를 받고 취재하는 모습

시청 역할을 하는 곳에서 정식으로 허가를 받고 취재하는 모습오해가 있을수도 있겠다 싶어서 현지 코디네이터를 통해 비상업적인 뉴스 제작이라고 여러 번 강조했다. 또 흐린 날씨때문에 이틀 동안 촬영이 필요하다고 말했지만, 비용을 깎아주지는 않았다.

하지만 이 허가서와 영수증은 도비가트에서 큰 쓸모가 있었다. 땀을 흘리며 촬영하다 보면 선글라스를 쓴 안내인 한둘이 와서 '누구 허락받고 촬영하느냐 돈을 내야 한다'고 떼를 부리는 경우가 있는데 이미 "시 사무소에서 사전 허가를 받고 이미 돈을 냈다"고 하면 별 말없이 돌아갔다. 아마 관광객 등을 대상으로 돈을 뜯는 사설 관리인 조직 같았다.

뭄바이 도비가트의 빨래꾼

뭄바이 도비가트의 빨래꾼자신을 관리인이라고 소개하는 사람들은 처음부터 험상궂게 말하며 돈을 요구하기 마련이다. 무조건 자신의 사무실로 가자고 하며,취재나 촬영을 방해하는 경우도 있었다. 하지만 카메라맨과 코디네이터, 기자 등 세 명이 똘똘 뭉쳐서 강하게 맞서면 대부분 해결됐다. 경찰을 데려오겠다고 하고 흥분해서 사라진 관리인도 다시 나타나는 경우는 없었다.

◆빨래꾼들, 하루 열 시간 넘는 고된 노동

빨래꾼들은 요즘처럼 덥고 습한 시기에는 새벽 6시 전에 일을 시작한다. 아침 식사를 하는 사람은 거의 보지 못했고 달콤한 '차이' 한잔을 마시고 잠을 깬 뒤 빨래터에 물을 채웠다. 빨래꾼들 사이에선 '박스(box)'라고 불리는 좁은 공간의 빨래터는 자신의 아버지에게 상속받은 경우가 대부분인데, 친척들 사이에서는 돈을 주고 사고파는 경우도 있다고 한다.

취재하면서 알게된 새로운 사실은 빨래꾼들은 대대로 담당지역 고객들까지 물려받는다는 것이었다. 예를 들면 화곡 1동에서 나오는 모든 빨랫감은 모두 한 명이 담당하는데, 이것을 자식까지 대를 이어서 한다는 점이다. 그렇다고 이것을 한명이 담당하는 것이 아니라, 하청의 재하청이 이뤄지면서 한 '박스'를 여러 명이 나눠쓰기도 한다. 이처럼 전통적인 계약관계이다 보니 일반 가정집에서 나오는 세탁물뿐만 아니라 뭄바이 지역 호텔에서 나오는 침대보와 수건 등은 모두 이곳에서 함께 세탁하고 있다는 설명을 들을 수 있었다.

세탁일이 고된 만큼 근육통이나 관절통을 앓고 있는 빨래꾼들도 많았다. 20, 30대 젊은 빨래꾼들은 힘있게 세탁물을 돌에 내려쳤지만, 역시 나이 든 사람들은 힘들이지 않고 조심스럽게 움직이는 모습을 볼 수 있었다.

◆전통 빨래터에 세탁기계가 등장한 이유는?

도비가트에 따라 빨래꾼이 1,000명 가까이 몰려 사는 곳도 있었지만, 이제는 규모가 많이 축소되고 있다. 도시 구석구석 발전이 거듭되다 보니 땅값이 비싸졌고, 세탁기를 살 만큼 소득수준이 높아지면서 외부에 빨래는 맡기는 사람들도 줄어들었기 때문이다.

하지만 뭄바이 사람들이 도비가트를 여전히 애용하는 이유는 '세탁의 질'이 다르다는 이유때문이다. 빨래꾼들은 대대로 물려받은 비법에 따라 세탁물에 따라 특별히 만든 세제를 사용하기도 한다. 흰 빨래를 더 희게 하는 것은 기본이고 얼룩 제거에 대한 비법도 풍부했다.

전통 빨래터에 4~5년 전부터 등장한 대형 세탁기계들

전통 빨래터에 4~5년 전부터 등장한 대형 세탁기계들여기에서 한 단계 더 나아가 도비가트에 대형 기계식 세탁기도 도입했다. 또 2달 이상 계속되는 장마 기간에 대비한 대형 건조기까지 구매하는 등 변신을 거듭하고 있다. 모든 기계는 가정용이 아니라 세탁 공장에서나 쓸 법한 큰 것들이어서 원가를 낮추고 세탁의 질은 더 높일 수 있다는 게 이들의 설명이었다.

◆세탁 일이 싫어서 떠나는 젊은이들

인도사회에서 대를 이어서 빨래를 하는 계층은 최하층민에 속한다. 도비가트에서 만난 10대 빨래꾼 로브쿠시는 "지금 하는 일이 싫어서 빨리 떠나고 싶다"고 말했다. 또 도비왈라들은 딸에게는 직업을 세습할 수 없어서 더 나은 교육 기회를 위해 일찌감치 이곳을 떠나기도 한다. 이런 젊은이들이 한두명이 아니라고 이 지역 사람들은 말한다.

자신이 살고 있는 집 지붕에 빨래를 널고 있는 빨래꾼.

자신이 살고 있는 집 지붕에 빨래를 널고 있는 빨래꾼. 이때문에 조상에게 물려받은 빨래터 자리(가로, 세로 2m 미만의 공간)는 우리 돈 300만 원 안팎에 팔리기도 한다. 외부인에게 자유롭게 매매가 가능한 것은 아니고, 계층이 맞는 친척이나 지인에게 은밀하게 팔리는 형식이다.

인도는 신분제가 유지되고 있는 국가이다. 시골에서는 그 정도가 심각하고 뭄바이와 같은 도시에서도 여전히 쉽게 볼 수 있다. 신분에 대한 눈에 보이는 차별은 많이 줄었지만, 요즘도 신분에 따라 직업이 세습된다는 것은 외부인들에게는 문화충격일 수밖에 없다. 인도의 영적인 수행을 보기 위해서는 '리시케시'나 '바라나시'를 추천하고, 과거와 미래를 함께 보기 위해선 '뭄바이'를 추천하는 전문가들이 많다.

뭄바이에는 고층 건물, 급성장하는 IT기업, 수백억 대 부자 등 화려한 얼굴뿐만 아니라 최대 면적의 빈민촌, 가장 낮은 계층의 삶과 같은 인도 사회가 감추고 싶어하는 민낯이 공존하기 때문이다.

[연관 기사] [뉴스9] 세탁기·건조기 등장…인도 빨래터 ‘탈바꿈’

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [특파원 리포트] 하루 10만 벌 세탁은 옛말…저물어가는 ‘도비가트’

-

- 입력 2017-06-13 21:59:18

- 수정2017-06-13 22:01:52

인도 경제 수도 뭄바이의 유명한 관광명소인 도비가트(Dhobi Ghat). 노천 빨래터로 불리는 이곳은 '도비왈라'로 불리는 빨래꾼들의 일상이자 삶의 터전이다. 인도에서도 100년이 넘는 역사를 간직한 대형 빨래터가 원형 그대로 남아 있는 곳은 뭄바이가 유일하다. 기네스북에도 올랐는데, 가장 넓은 노천 빨래터에서 동시에 빨래꾼 400여 명이 세탁을 하는 기록을 세웠기 때문이다. 하지만 기네스북에도 오른 빨래터를 취재하기는 쉽지 않았다. 우선 우리나라의 시청 역할을 하는 뭄바이 사무소에서 촬영 허가를 받아야 했고, 허가서 발급을 위해 촬영 비용을 내고 보증금을 맡기는 데도 꽤 시간이 걸렸기 때문이다. 하지만 이런 어려움에도 불구하고 이틀 동안의 '도비가트' 취재는 인도 특파원생활 가운데 가장 보람찬 경험이었다. 경제성장으로 인해 급속한 신분제 붕괴가 일어나는 현장이었기 때문이다.

◆빨래터 촬영 위해…59만 원 수표로 지급

"이틀 동안 도비가트 촬영을 위해서는 3만 3천 루피(우리 돈 59만원 정도)를 내야 한다."

물론 촬영 비용으로 내는 것 이외에는 환급받을 수 있는 돈이었지만 인도에서는 꽤 큰 액수였다. 그리고 일부 문화유적을 취재하러 가서 입장료 이외의 별도 촬영 비용을 낸 적이 있었지만 이렇게 비싼 적은 없었다. 돈을 내야 하는 이유는 백년이 넘은 문화유적이란 이유 때문이었다. 또 '뭄바이'가 영화의 도시이다 보니 모든 촬영에 돈을 요구하는 경우가 많았다. 직접 만난 공무원들은 촬영 목적이 '다큐멘터리 제작'인지를 질문해왔다. 촬영이 2일간 이뤄지는 것에 대해서도 궁금해했다.

오해가 있을수도 있겠다 싶어서 현지 코디네이터를 통해 비상업적인 뉴스 제작이라고 여러 번 강조했다. 또 흐린 날씨때문에 이틀 동안 촬영이 필요하다고 말했지만, 비용을 깎아주지는 않았다.

하지만 이 허가서와 영수증은 도비가트에서 큰 쓸모가 있었다. 땀을 흘리며 촬영하다 보면 선글라스를 쓴 안내인 한둘이 와서 '누구 허락받고 촬영하느냐 돈을 내야 한다'고 떼를 부리는 경우가 있는데 이미 "시 사무소에서 사전 허가를 받고 이미 돈을 냈다"고 하면 별 말없이 돌아갔다. 아마 관광객 등을 대상으로 돈을 뜯는 사설 관리인 조직 같았다.

자신을 관리인이라고 소개하는 사람들은 처음부터 험상궂게 말하며 돈을 요구하기 마련이다. 무조건 자신의 사무실로 가자고 하며,취재나 촬영을 방해하는 경우도 있었다. 하지만 카메라맨과 코디네이터, 기자 등 세 명이 똘똘 뭉쳐서 강하게 맞서면 대부분 해결됐다. 경찰을 데려오겠다고 하고 흥분해서 사라진 관리인도 다시 나타나는 경우는 없었다.

◆빨래꾼들, 하루 열 시간 넘는 고된 노동

빨래꾼들은 요즘처럼 덥고 습한 시기에는 새벽 6시 전에 일을 시작한다. 아침 식사를 하는 사람은 거의 보지 못했고 달콤한 '차이' 한잔을 마시고 잠을 깬 뒤 빨래터에 물을 채웠다. 빨래꾼들 사이에선 '박스(box)'라고 불리는 좁은 공간의 빨래터는 자신의 아버지에게 상속받은 경우가 대부분인데, 친척들 사이에서는 돈을 주고 사고파는 경우도 있다고 한다.

취재하면서 알게된 새로운 사실은 빨래꾼들은 대대로 담당지역 고객들까지 물려받는다는 것이었다. 예를 들면 화곡 1동에서 나오는 모든 빨랫감은 모두 한 명이 담당하는데, 이것을 자식까지 대를 이어서 한다는 점이다. 그렇다고 이것을 한명이 담당하는 것이 아니라, 하청의 재하청이 이뤄지면서 한 '박스'를 여러 명이 나눠쓰기도 한다. 이처럼 전통적인 계약관계이다 보니 일반 가정집에서 나오는 세탁물뿐만 아니라 뭄바이 지역 호텔에서 나오는 침대보와 수건 등은 모두 이곳에서 함께 세탁하고 있다는 설명을 들을 수 있었다.

세탁일이 고된 만큼 근육통이나 관절통을 앓고 있는 빨래꾼들도 많았다. 20, 30대 젊은 빨래꾼들은 힘있게 세탁물을 돌에 내려쳤지만, 역시 나이 든 사람들은 힘들이지 않고 조심스럽게 움직이는 모습을 볼 수 있었다.

◆전통 빨래터에 세탁기계가 등장한 이유는?

도비가트에 따라 빨래꾼이 1,000명 가까이 몰려 사는 곳도 있었지만, 이제는 규모가 많이 축소되고 있다. 도시 구석구석 발전이 거듭되다 보니 땅값이 비싸졌고, 세탁기를 살 만큼 소득수준이 높아지면서 외부에 빨래는 맡기는 사람들도 줄어들었기 때문이다.

하지만 뭄바이 사람들이 도비가트를 여전히 애용하는 이유는 '세탁의 질'이 다르다는 이유때문이다. 빨래꾼들은 대대로 물려받은 비법에 따라 세탁물에 따라 특별히 만든 세제를 사용하기도 한다. 흰 빨래를 더 희게 하는 것은 기본이고 얼룩 제거에 대한 비법도 풍부했다.

여기에서 한 단계 더 나아가 도비가트에 대형 기계식 세탁기도 도입했다. 또 2달 이상 계속되는 장마 기간에 대비한 대형 건조기까지 구매하는 등 변신을 거듭하고 있다. 모든 기계는 가정용이 아니라 세탁 공장에서나 쓸 법한 큰 것들이어서 원가를 낮추고 세탁의 질은 더 높일 수 있다는 게 이들의 설명이었다.

◆세탁 일이 싫어서 떠나는 젊은이들

인도사회에서 대를 이어서 빨래를 하는 계층은 최하층민에 속한다. 도비가트에서 만난 10대 빨래꾼 로브쿠시는 "지금 하는 일이 싫어서 빨리 떠나고 싶다"고 말했다. 또 도비왈라들은 딸에게는 직업을 세습할 수 없어서 더 나은 교육 기회를 위해 일찌감치 이곳을 떠나기도 한다. 이런 젊은이들이 한두명이 아니라고 이 지역 사람들은 말한다.

이때문에 조상에게 물려받은 빨래터 자리(가로, 세로 2m 미만의 공간)는 우리 돈 300만 원 안팎에 팔리기도 한다. 외부인에게 자유롭게 매매가 가능한 것은 아니고, 계층이 맞는 친척이나 지인에게 은밀하게 팔리는 형식이다.

인도는 신분제가 유지되고 있는 국가이다. 시골에서는 그 정도가 심각하고 뭄바이와 같은 도시에서도 여전히 쉽게 볼 수 있다. 신분에 대한 눈에 보이는 차별은 많이 줄었지만, 요즘도 신분에 따라 직업이 세습된다는 것은 외부인들에게는 문화충격일 수밖에 없다. 인도의 영적인 수행을 보기 위해서는 '리시케시'나 '바라나시'를 추천하고, 과거와 미래를 함께 보기 위해선 '뭄바이'를 추천하는 전문가들이 많다.

뭄바이에는 고층 건물, 급성장하는 IT기업, 수백억 대 부자 등 화려한 얼굴뿐만 아니라 최대 면적의 빈민촌, 가장 낮은 계층의 삶과 같은 인도 사회가 감추고 싶어하는 민낯이 공존하기 때문이다.

[연관 기사] [뉴스9] 세탁기·건조기 등장…인도 빨래터 ‘탈바꿈’

◆빨래터 촬영 위해…59만 원 수표로 지급

"이틀 동안 도비가트 촬영을 위해서는 3만 3천 루피(우리 돈 59만원 정도)를 내야 한다."

물론 촬영 비용으로 내는 것 이외에는 환급받을 수 있는 돈이었지만 인도에서는 꽤 큰 액수였다. 그리고 일부 문화유적을 취재하러 가서 입장료 이외의 별도 촬영 비용을 낸 적이 있었지만 이렇게 비싼 적은 없었다. 돈을 내야 하는 이유는 백년이 넘은 문화유적이란 이유 때문이었다. 또 '뭄바이'가 영화의 도시이다 보니 모든 촬영에 돈을 요구하는 경우가 많았다. 직접 만난 공무원들은 촬영 목적이 '다큐멘터리 제작'인지를 질문해왔다. 촬영이 2일간 이뤄지는 것에 대해서도 궁금해했다.

오해가 있을수도 있겠다 싶어서 현지 코디네이터를 통해 비상업적인 뉴스 제작이라고 여러 번 강조했다. 또 흐린 날씨때문에 이틀 동안 촬영이 필요하다고 말했지만, 비용을 깎아주지는 않았다.

하지만 이 허가서와 영수증은 도비가트에서 큰 쓸모가 있었다. 땀을 흘리며 촬영하다 보면 선글라스를 쓴 안내인 한둘이 와서 '누구 허락받고 촬영하느냐 돈을 내야 한다'고 떼를 부리는 경우가 있는데 이미 "시 사무소에서 사전 허가를 받고 이미 돈을 냈다"고 하면 별 말없이 돌아갔다. 아마 관광객 등을 대상으로 돈을 뜯는 사설 관리인 조직 같았다.

자신을 관리인이라고 소개하는 사람들은 처음부터 험상궂게 말하며 돈을 요구하기 마련이다. 무조건 자신의 사무실로 가자고 하며,취재나 촬영을 방해하는 경우도 있었다. 하지만 카메라맨과 코디네이터, 기자 등 세 명이 똘똘 뭉쳐서 강하게 맞서면 대부분 해결됐다. 경찰을 데려오겠다고 하고 흥분해서 사라진 관리인도 다시 나타나는 경우는 없었다.

◆빨래꾼들, 하루 열 시간 넘는 고된 노동

빨래꾼들은 요즘처럼 덥고 습한 시기에는 새벽 6시 전에 일을 시작한다. 아침 식사를 하는 사람은 거의 보지 못했고 달콤한 '차이' 한잔을 마시고 잠을 깬 뒤 빨래터에 물을 채웠다. 빨래꾼들 사이에선 '박스(box)'라고 불리는 좁은 공간의 빨래터는 자신의 아버지에게 상속받은 경우가 대부분인데, 친척들 사이에서는 돈을 주고 사고파는 경우도 있다고 한다.

취재하면서 알게된 새로운 사실은 빨래꾼들은 대대로 담당지역 고객들까지 물려받는다는 것이었다. 예를 들면 화곡 1동에서 나오는 모든 빨랫감은 모두 한 명이 담당하는데, 이것을 자식까지 대를 이어서 한다는 점이다. 그렇다고 이것을 한명이 담당하는 것이 아니라, 하청의 재하청이 이뤄지면서 한 '박스'를 여러 명이 나눠쓰기도 한다. 이처럼 전통적인 계약관계이다 보니 일반 가정집에서 나오는 세탁물뿐만 아니라 뭄바이 지역 호텔에서 나오는 침대보와 수건 등은 모두 이곳에서 함께 세탁하고 있다는 설명을 들을 수 있었다.

세탁일이 고된 만큼 근육통이나 관절통을 앓고 있는 빨래꾼들도 많았다. 20, 30대 젊은 빨래꾼들은 힘있게 세탁물을 돌에 내려쳤지만, 역시 나이 든 사람들은 힘들이지 않고 조심스럽게 움직이는 모습을 볼 수 있었다.

◆전통 빨래터에 세탁기계가 등장한 이유는?

도비가트에 따라 빨래꾼이 1,000명 가까이 몰려 사는 곳도 있었지만, 이제는 규모가 많이 축소되고 있다. 도시 구석구석 발전이 거듭되다 보니 땅값이 비싸졌고, 세탁기를 살 만큼 소득수준이 높아지면서 외부에 빨래는 맡기는 사람들도 줄어들었기 때문이다.

하지만 뭄바이 사람들이 도비가트를 여전히 애용하는 이유는 '세탁의 질'이 다르다는 이유때문이다. 빨래꾼들은 대대로 물려받은 비법에 따라 세탁물에 따라 특별히 만든 세제를 사용하기도 한다. 흰 빨래를 더 희게 하는 것은 기본이고 얼룩 제거에 대한 비법도 풍부했다.

여기에서 한 단계 더 나아가 도비가트에 대형 기계식 세탁기도 도입했다. 또 2달 이상 계속되는 장마 기간에 대비한 대형 건조기까지 구매하는 등 변신을 거듭하고 있다. 모든 기계는 가정용이 아니라 세탁 공장에서나 쓸 법한 큰 것들이어서 원가를 낮추고 세탁의 질은 더 높일 수 있다는 게 이들의 설명이었다.

◆세탁 일이 싫어서 떠나는 젊은이들

인도사회에서 대를 이어서 빨래를 하는 계층은 최하층민에 속한다. 도비가트에서 만난 10대 빨래꾼 로브쿠시는 "지금 하는 일이 싫어서 빨리 떠나고 싶다"고 말했다. 또 도비왈라들은 딸에게는 직업을 세습할 수 없어서 더 나은 교육 기회를 위해 일찌감치 이곳을 떠나기도 한다. 이런 젊은이들이 한두명이 아니라고 이 지역 사람들은 말한다.

이때문에 조상에게 물려받은 빨래터 자리(가로, 세로 2m 미만의 공간)는 우리 돈 300만 원 안팎에 팔리기도 한다. 외부인에게 자유롭게 매매가 가능한 것은 아니고, 계층이 맞는 친척이나 지인에게 은밀하게 팔리는 형식이다.

인도는 신분제가 유지되고 있는 국가이다. 시골에서는 그 정도가 심각하고 뭄바이와 같은 도시에서도 여전히 쉽게 볼 수 있다. 신분에 대한 눈에 보이는 차별은 많이 줄었지만, 요즘도 신분에 따라 직업이 세습된다는 것은 외부인들에게는 문화충격일 수밖에 없다. 인도의 영적인 수행을 보기 위해서는 '리시케시'나 '바라나시'를 추천하고, 과거와 미래를 함께 보기 위해선 '뭄바이'를 추천하는 전문가들이 많다.

뭄바이에는 고층 건물, 급성장하는 IT기업, 수백억 대 부자 등 화려한 얼굴뿐만 아니라 최대 면적의 빈민촌, 가장 낮은 계층의 삶과 같은 인도 사회가 감추고 싶어하는 민낯이 공존하기 때문이다.

[연관 기사] [뉴스9] 세탁기·건조기 등장…인도 빨래터 ‘탈바꿈’

-

-

김종수 기자 sweeper@kbs.co.kr

김종수 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.