‘투수↔타자’ 변신, 성공을 노린다!

입력 2009.06.27 (07:35)

수정 2009.06.27 (07:51)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 CLOVA Summary를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

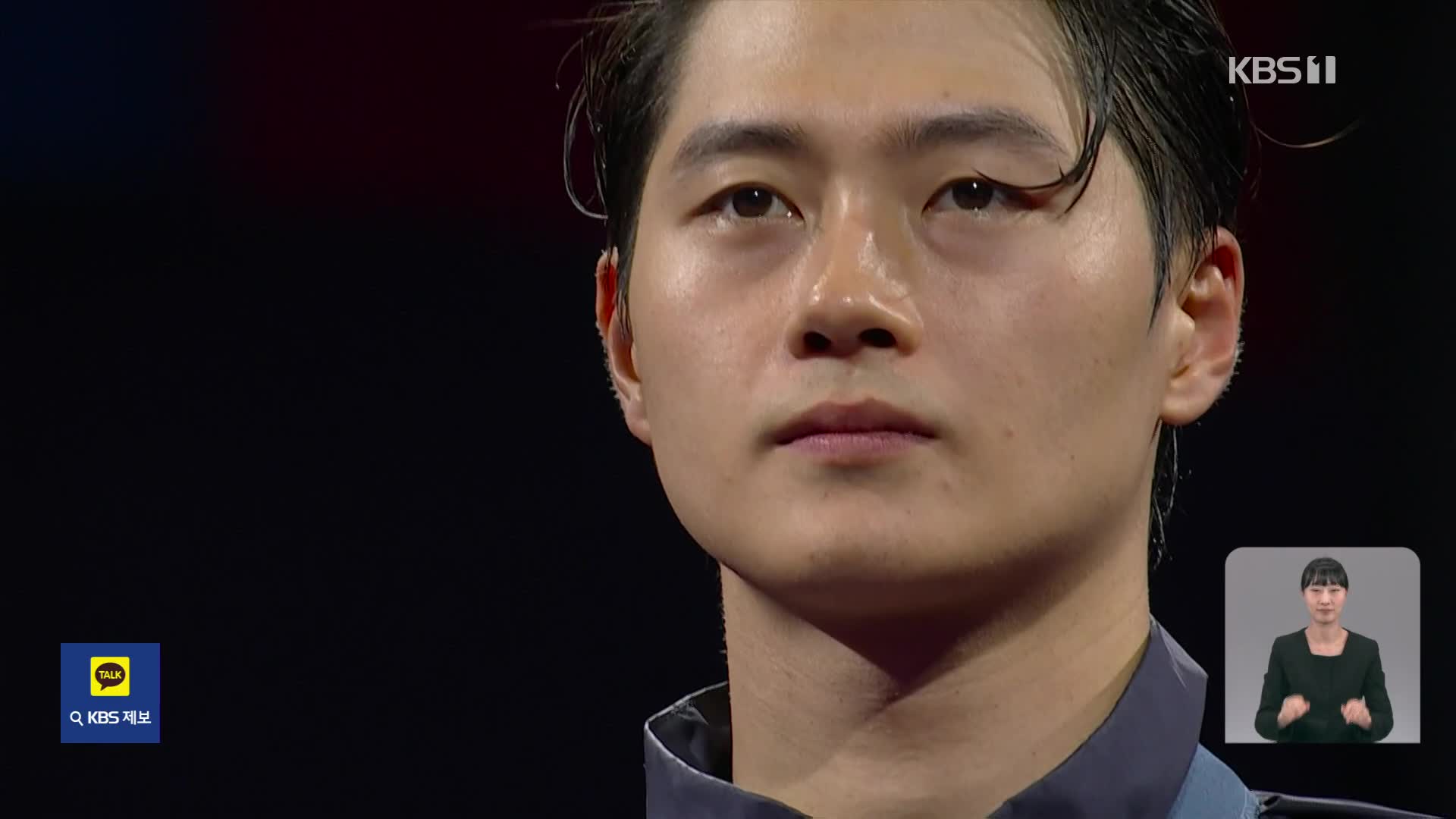

신인답지 않은 과감한 리드와 안정된 볼배합이 돋보이는 김태군은 "부산고 2학년 때까지 투수를 해서 투수의 마음을 잘 안다"고 너스레를 떤다.

키 182㎝에 몸무게 88㎏인 김태군은 투수로, 포수로 모두 괜찮은 몸집을 갖췄다. 그러나 남들과 달리 김태군은 투수에서 포수로 '역 전향'을 택했다. 생존 가능성과 적성 등을 종합적으로 고려한 선택이었다.

이처럼 야구에서는 포지션을 바꿔 성공을 노리는 경우가 많다. 숨겨진 장기를 일찍 찾아 대성한 사례를 자주 찾아볼 수 있다.

내야수에서 외야수로, 포수에서 1루수로 바꾸는 건 흔하다. 해당 선수의 나이, 팀 사정 등에 따라 얼마든지 전환할 수 있다.

그러나 투수에서 타자, 야수에서 투수로 바꾸는 건 여전히 뉴스거리다. 야구는 '투수놀음'이라는 말처럼 투수는 녹색 다이아몬드의 주인공이기 때문에 이와 관련한 보직 전환은 많은 팬의 관심을 받는다.

스타 선수치고 아마추어 시절 에이스이면서 4번 타자 아니었던 이가 없을 정도지만 프로에 오면 냉철한 평가에 따라 투수와 타자 중 성공 가능성이 큰 한쪽만 선택해야 한다. 이때가 야구 인생의 성패를 좌우한다.

◇투수→타자 성공사례

너무 많아 헤아리기 어렵다. 1917년 미국프로야구 보스턴 레드삭스에서 24승이나 올리며 에이스 노릇을 했던 베이브 루스는 1920년 뉴욕 양키스로 옮기고 타자로 전향, 불세출의 기록을 남겼다.

투타에서 자질이 빼어났던 루스는 투수를 못해서 바꾼 게 아니라 더 재능있는 방망이를 잡은 경우다.

'안타 제조기' 스즈키 이치로(시애틀)와 아시아의 거포 이승엽(요미우리)도 투수였다는 것은 익히 알려진 사실이다. 경북고 에이스였던 이승엽은 프로 입단 후 '4할 타자' 출신인 백인천 당시 삼성 감독과 박승호 타격 코치로부터 타격의 ABC를 새로 배웠고 대타자로 거듭났다.

1988년 롯데에 입단해 2년간 14경기에서 승패 없이 평균자책점 5.24를 남긴 '호랑나비' 김응국(전 히어로즈 코치)과 1994년 해태에서 데뷔했을 때 8경기에서 평균자책점 10.22로 고전했던 이호준(SK)은 일찌감치 타자로 바꿔 출세의 길을 달렸다.

김응국은 정교한 타격과 빠른 발을 앞세워 1994년 타격 2위, 1996년 최다안타 4위 등 꾸준히 타격과 안타에서 10걸 안에 들었고 도루에서도 일가견을 보여 전준호와 소총부대 롯데의 기동력을 이끌었다.

타자 전향 후 1998년에서야 눈을 뜬 이호준은 2000년 SK로 트레이드된 뒤 와이번스의 중심 거포로 자리매김했다. 2003년과 2004년에는 홈런을 36개, 30개나 터뜨렸고 2004년에는 타점 1위(112개)에 오르기도 했다.

롯데 주포 이대호도 입단과 함께 투수 글러브 대신 방망이를 쥐었고 보스턴 산하 마이너리그팀에 투수로 진출했던 채태인(삼성) 역시 국내로 돌아와서는 타격을 새로 배워 지난해부터 장타력 있는 중장거리포로 인정받기 시작했다.

약물 복용설에 휩싸여 명예에 큰 금이 간 '홈런왕' 마크 맥과이어도 고교 졸업 당시에는 투수로 몬트리올(현 워싱턴)로 지명받았다는 사실은 잘 알려지지 않았다. 맥과이어는 지명을 거부하고 남캘리포니아대학에 진학했고 내야수로 1984년 오클랜드와 계약했다.

1999년 세계청소년야구선수권대회에서 투타 자질을 과시한 추신수는 미국에 진출한 뒤 타자의 길을 걸었다. 대신 강한 어깨를 바탕으로 정확한 송구를 뿜어내며 투수로서 화려했던 실력도 가끔 보여준다.

◇타자→투수 성공사례

1997년 세계청소년대회 우승 주역으로 미국에서 투수로 변신한 LG 왼팔 에이스 봉중근은 지금도 '타자였어도 대성했으리라'는 평을 듣는다. 빠른 볼을 던지는 왼손 투수가 희귀한 탓에 투수를 택했지만 봉중근은 190㎝의 큰 키에서 나오는 파워와 정확한 타격을 앞세워 국제무대에서 강타자로 이름을 날렸다.

1990년 태평양에 입단해 3루수로 활약했던 권준헌은 2000년 현대 시절 투수로 변신, 중간 계투와 마무리 투수를 맡았다. 2004년에는 한화에서 17세이브를 올렸고 2006년에는 12홀드를 기록했다.

개인 통산 29세이브, 40홀드, 평균자책점 3.32로 뒤늦게 보직을 바꾼 것치고 괜찮은 성적을 남겼다.

26일 현재 통산 571세이브로 메이저리그 이 부문 최다를 기록 중인 트레버 호프먼(밀워키)과 통산 187승을 거둔 팀 웨이크필드(보스턴)도 원래는 각각 유격수와 3루수로 마이너리그에서 뛰었다.

그러다 타격이 신통치 않자 빅리그에서 살아남고자 투수에 입문했고 각각 체인지업과 너클볼이라는 구종을 특화해 독자 생존에 성공했다.

공을 받아주던 포수에서 던지는 투수로 옮겨간 이도 제법 있다. 2루에 도루하는 주자를 잡으려면 포수도 투수 못지않게 강한 어깨를 겸비해야 하고 덕분에 투수가 될 때 이득을 본다.

히어로즈 마무리 투수를 지냈던 황두성과 선발과 중간을 오가는 전준호, KIA의 계투진 임준혁은 모두 마스크를 쓴 포수였다. 묵직한 직구에 탐이 났던 각팀 투수코치들은 이들에게 '전향'을 요구했고 시속 140㎞대 중후반의 빠른 볼로 금세 적응에 성공했다.

애리조나 다이아몬드백스의 마무리 출신으로 통산 147세이브를 거둔 호세 발베르데도 포수로서 어깨를 닦았다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[영상] “감독님 코피, 죄송합니다!”…‘도마 요정’ 여서정 선수가 사과한 이유](/data/fckeditor/vod/2024/07/29/308531722262091976.png)

![[영상] 17살 맞아?…한·중 사격 천재 파리에서 한판 승부](/data/fckeditor/vod/2024/07/29/kn105391722250584626.png)

![[영상] “얼마나 아팠으면…” 중계진 속상했던 여자체조 이윤서 경기 장면](/data/news/2024/07/29/20240729_YgvLBW.jpg)

![[영상] “저는 저렇게 못합니다” 해설자도 놀라게 한 중국 플레이](/data/news/2024/07/27/20240727_bJENvv.png)

![[취재현장] 공무원 ‘비과세 수당’ 특혜](/newsimage2/200907/20090701/1803327.jpg)

![[뉴스 따라잡기] 살 빼려다 우울증…사람 잡는 ‘다이어트 약’](/newsimage2/200906/20090615/1793592.jpg)

![[현장] 불황의 그늘 ‘자녀 양육 포기’ 급증](/newsimage2/200907/20090708/1806697.jpg)