농구 6번째 선수 ‘말 못할 통역관’

입력 2011.02.17 (07:28)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 CLOVA Summary를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

<앵커 멘트>

자, 다음은 프로농구 코트에서 말 못할 고통에 시달리고 있는 통역사들의 애환을 들어보겠습니다

감독의 뜻을 외국인 선수들에게 전달하는 기본적인 역할외에도 할 일이 아주 많다고요?

<답변>

예, 얼핏보면 쉬워보이지만 통역사들의 고충은 더 심했습니다.

과연 어떤 숨은 속사정이 있는지 정충희 기자와 함께 확인해보시죠.

<리포트>

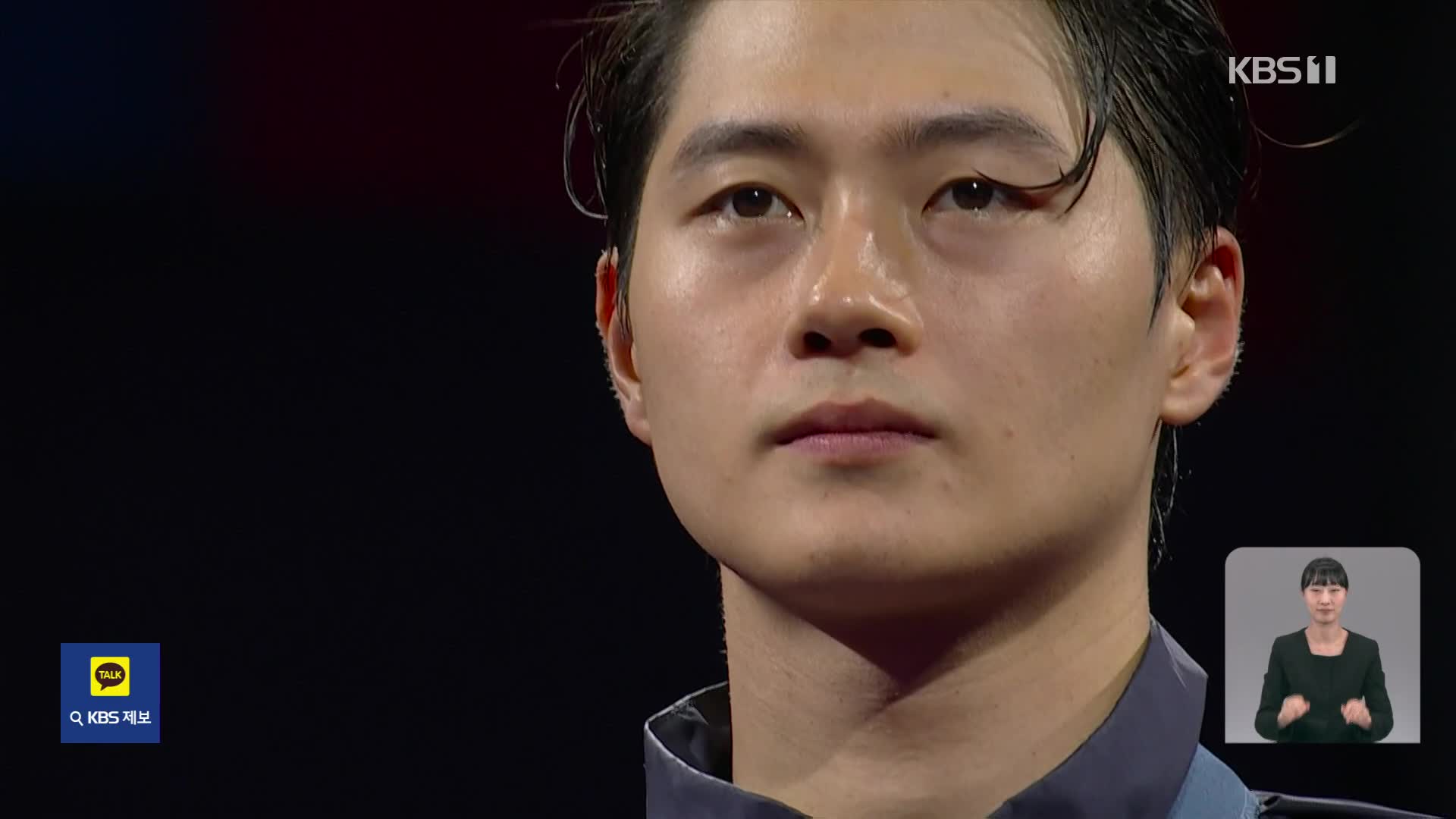

감독의 다급한 지시에 통역의 목소리도 덩달아 커집니다.

그런데 외국인 선수가 감독의 지시에 반발하는 돌발상황에서는 통역관은 난감해집니다.

<녹취> 찰스 로드(KT 외국인 선수) : “저한테 이러지 마세요. 저도 자부심이 있는데 왜 자꾸 그러세요”

<녹취> 전창진(KT 감독) : “알았으니까, 너 너가”

화난 외국인 선수를 달래는 일도 통역 직원에게 맡겨진 일입니다.

반대로, 감독들이 통역 직원을 곤란하게 하기도 합니다.

<녹취> 유재학(모비스 감독) : “이렇게 해. 너 잘해야 돼. 에잇 야 너 이거 하면 뭐해 이거”

<녹취>허재(KCC 감독) : “정확하게 서. 야! 잘 보라고 임마”

우리말을 영어로 그대로 통역하면 더 어색하기도 합니다.

<녹취> 안준호(삼성 감독) : “야! 지금 뭐 쇼하는 거야?”

감독의 의도를 전달하랴 외국선수들을 챙기랴 집에 못가는 날도 많지만 보람도 큽니다.

<인터뷰> 정철우(KT농구단 통역) : “가장 기뻤을 때는 제스퍼 존슨이 LG전에서 역전 3점슛 넣을때 가장 보람됐습니다”

TV 중계 화면에는 얼굴의 반만 나오는 일이 대부분.

하지만 사실상 6번째 선수 통역관들은 프로농구를 이끌어가는 보이지않는 큰 힘이 되고 있습니다.

KBS 뉴스 정충희입니다.

자, 다음은 프로농구 코트에서 말 못할 고통에 시달리고 있는 통역사들의 애환을 들어보겠습니다

감독의 뜻을 외국인 선수들에게 전달하는 기본적인 역할외에도 할 일이 아주 많다고요?

<답변>

예, 얼핏보면 쉬워보이지만 통역사들의 고충은 더 심했습니다.

과연 어떤 숨은 속사정이 있는지 정충희 기자와 함께 확인해보시죠.

<리포트>

감독의 다급한 지시에 통역의 목소리도 덩달아 커집니다.

그런데 외국인 선수가 감독의 지시에 반발하는 돌발상황에서는 통역관은 난감해집니다.

<녹취> 찰스 로드(KT 외국인 선수) : “저한테 이러지 마세요. 저도 자부심이 있는데 왜 자꾸 그러세요”

<녹취> 전창진(KT 감독) : “알았으니까, 너 너가”

화난 외국인 선수를 달래는 일도 통역 직원에게 맡겨진 일입니다.

반대로, 감독들이 통역 직원을 곤란하게 하기도 합니다.

<녹취> 유재학(모비스 감독) : “이렇게 해. 너 잘해야 돼. 에잇 야 너 이거 하면 뭐해 이거”

<녹취>허재(KCC 감독) : “정확하게 서. 야! 잘 보라고 임마”

우리말을 영어로 그대로 통역하면 더 어색하기도 합니다.

<녹취> 안준호(삼성 감독) : “야! 지금 뭐 쇼하는 거야?”

감독의 의도를 전달하랴 외국선수들을 챙기랴 집에 못가는 날도 많지만 보람도 큽니다.

<인터뷰> 정철우(KT농구단 통역) : “가장 기뻤을 때는 제스퍼 존슨이 LG전에서 역전 3점슛 넣을때 가장 보람됐습니다”

TV 중계 화면에는 얼굴의 반만 나오는 일이 대부분.

하지만 사실상 6번째 선수 통역관들은 프로농구를 이끌어가는 보이지않는 큰 힘이 되고 있습니다.

KBS 뉴스 정충희입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[영상] “울산 팬들께 죄송…10년 전과는 다르다” 각오 밝힌 홍명보 감독](/data/fckeditor/vod/2024/07/29/320341722266820158.jpg)

![[영상] “감독님 코피, 죄송합니다!”…‘도마 요정’ 여서정 선수가 사과한 이유](/data/fckeditor/vod/2024/07/29/308531722262091976.png)

![[뉴스따라잡기] ‘체내림’ 시술받다 식도 손상](/data/news/2011/02/07/2238138_150.jpg)

![[11회] 한국어 뉘앙스에 따라 영어 해석이 다르다?](/data/news/2011/02/11/2241169_iMQ.jpg)