[집중진단] 미분양 처리 비상…광고 무작정 믿으면 낭패

입력 2013.04.17 (21:32)

수정 2013.04.17 (22:00)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 CLOVA Summary를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

<앵커 멘트>

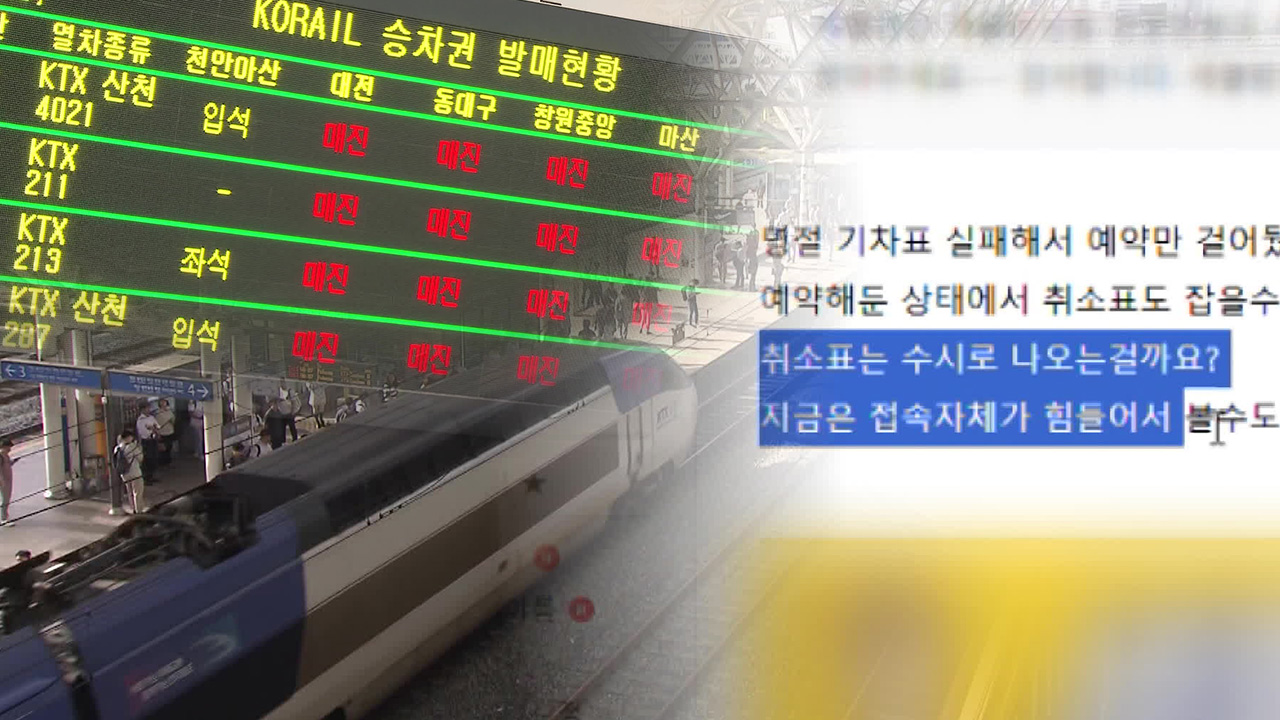

미분양 주택이 전국에서 7만 3천 가구가 넘습니다.

특히 수도권에는 최근 2년간 21% 이상 늘어났는데요.

답답한 건설업체들은 살아보고 구입 여부를 결정하게 하는 파격적인 분양 조건까지 내걸었습니다.

먼저 김경래 기자가 취재했습니다.

<리포트>

3년전 입주를 시작한 이 대단지 아파트는 아직 남은 중대형 미분양 아파트를 떨어내기 위해 묘책을 냈습니다.

우선 분양가의 20%만 내고 이사 오라는 겁니다.

3년 살아 보고 맘에 들면 사고, 안 들면 사지 않아도 좋다는 조건입니다.

일부나마 자금의 숨통도 좀 틔우고 뭣보다, 미분양이라는 딱지라도 떼보자는 건설사의 고육책입니다.

<인터뷰> 정명기(GS건설 분양소장) : "미분양아파트라는 이미지를 불식하기 위해서 마지막 판촉을 진행하고 있습니다."

일반 분양을 포기하고 임대로 돌린 아파트도 있습니다.

이 아파트는 초기 분양률이 20%에도 못 미치자 계약 물량을 모두 해지했습니다.

대신 천 백여 가구의 아파트를 모두 길게는 10년짜리 전세나 반전세로 놓은 겁니다.

분양 보름만에 전체 절반 정도가 가계약됐습니다.

<인터뷰> 박영철(대명종합건설 상무) : "분양에 문제가 생기면 자금의 유동성 등 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 이런 대안책으로 임대 사업으로 전환하게 됐고요."

이 경우도 임대로 살아 보다 5년 후부터는 구매할 수도 있습니다.

이처럼 일단 살아보고 결정하라는 새로운 출구 전략을 앞세워 건설사들은 미분양 타개를 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

KBS 뉴스 김경래입니다.

<앵커 멘트>

하지만 미분양 털기에 나선 건설사들의 광고를 무작정 믿었다간 낭패를 볼 수도 있습니다.

분양을 받는 경우엔 반드시 계약서 내용 하나하나까지 꼼꼼히 챙겨보셔야합니다.

이어서 박효인 기자입니다.

<리포트>

서울 영등포에 들어선 한 고급 아파트.

지난 2011년 분양 당시의 광고입니다.

전세금 수준으로 입주하면 중도금 대출이자까지 대신 내주고 2년 동안 살아본 뒤 맘에 들지 않으면 되팔아 준다는 내용입니다.

중도금 대출이자를 내준다는 조건에 안종선씨는 9억원을 빌려 13억원 짜리를 분양받았습니다.

그러나 2년 만기를 앞두고 되팔아 줄 것을 요구했지만 확답을 받지 못했습니다.

<인터뷰> 안종선(입주민) : "대답도 없고 대책도 안 세워주고. 무조건 기다리라고..."

안씨와 같은 처지의 입주민들은 38세대에 이릅니다.

건설사는 특약서를 내세웁니다.

전매 신청에 적극 협조한다는 것일 뿐 반드시 되팔아준다는 조건은 아니라는 겁니다.

<인터뷰> 건설사 : "부동산에 도움을 요청한다든지, 저희가 알고 있는 네트워크를 통해서 도움을 드리는 의미라고 해석할 수 있습니다."

이런 피해를 막기 위해서는 분양 계약서나 특약서를 꼼꼼히 살피고 시행사가 되팔아준다거나 되사준다는 조건을 반드시 포함시켜야 합니다.

<인터뷰> 박상언(부동산 전문가) : "시공사 시행사에서 100% 해준다는 것보다는 일부 도와준다고 해석이 되고 분쟁이 되고 있습니다."

또 부도가 날 경우에 대비해 시행사나 건설사의 재무 상태를 따지는 것도 필수입니다.

KBS 뉴스 박효인입니다.

미분양 주택이 전국에서 7만 3천 가구가 넘습니다.

특히 수도권에는 최근 2년간 21% 이상 늘어났는데요.

답답한 건설업체들은 살아보고 구입 여부를 결정하게 하는 파격적인 분양 조건까지 내걸었습니다.

먼저 김경래 기자가 취재했습니다.

<리포트>

3년전 입주를 시작한 이 대단지 아파트는 아직 남은 중대형 미분양 아파트를 떨어내기 위해 묘책을 냈습니다.

우선 분양가의 20%만 내고 이사 오라는 겁니다.

3년 살아 보고 맘에 들면 사고, 안 들면 사지 않아도 좋다는 조건입니다.

일부나마 자금의 숨통도 좀 틔우고 뭣보다, 미분양이라는 딱지라도 떼보자는 건설사의 고육책입니다.

<인터뷰> 정명기(GS건설 분양소장) : "미분양아파트라는 이미지를 불식하기 위해서 마지막 판촉을 진행하고 있습니다."

일반 분양을 포기하고 임대로 돌린 아파트도 있습니다.

이 아파트는 초기 분양률이 20%에도 못 미치자 계약 물량을 모두 해지했습니다.

대신 천 백여 가구의 아파트를 모두 길게는 10년짜리 전세나 반전세로 놓은 겁니다.

분양 보름만에 전체 절반 정도가 가계약됐습니다.

<인터뷰> 박영철(대명종합건설 상무) : "분양에 문제가 생기면 자금의 유동성 등 문제가 발생할 수 있습니다. 그래서 이런 대안책으로 임대 사업으로 전환하게 됐고요."

이 경우도 임대로 살아 보다 5년 후부터는 구매할 수도 있습니다.

이처럼 일단 살아보고 결정하라는 새로운 출구 전략을 앞세워 건설사들은 미분양 타개를 위해 안간힘을 쓰고 있습니다.

KBS 뉴스 김경래입니다.

<앵커 멘트>

하지만 미분양 털기에 나선 건설사들의 광고를 무작정 믿었다간 낭패를 볼 수도 있습니다.

분양을 받는 경우엔 반드시 계약서 내용 하나하나까지 꼼꼼히 챙겨보셔야합니다.

이어서 박효인 기자입니다.

<리포트>

서울 영등포에 들어선 한 고급 아파트.

지난 2011년 분양 당시의 광고입니다.

전세금 수준으로 입주하면 중도금 대출이자까지 대신 내주고 2년 동안 살아본 뒤 맘에 들지 않으면 되팔아 준다는 내용입니다.

중도금 대출이자를 내준다는 조건에 안종선씨는 9억원을 빌려 13억원 짜리를 분양받았습니다.

그러나 2년 만기를 앞두고 되팔아 줄 것을 요구했지만 확답을 받지 못했습니다.

<인터뷰> 안종선(입주민) : "대답도 없고 대책도 안 세워주고. 무조건 기다리라고..."

안씨와 같은 처지의 입주민들은 38세대에 이릅니다.

건설사는 특약서를 내세웁니다.

전매 신청에 적극 협조한다는 것일 뿐 반드시 되팔아준다는 조건은 아니라는 겁니다.

<인터뷰> 건설사 : "부동산에 도움을 요청한다든지, 저희가 알고 있는 네트워크를 통해서 도움을 드리는 의미라고 해석할 수 있습니다."

이런 피해를 막기 위해서는 분양 계약서나 특약서를 꼼꼼히 살피고 시행사가 되팔아준다거나 되사준다는 조건을 반드시 포함시켜야 합니다.

<인터뷰> 박상언(부동산 전문가) : "시공사 시행사에서 100% 해준다는 것보다는 일부 도와준다고 해석이 되고 분쟁이 되고 있습니다."

또 부도가 날 경우에 대비해 시행사나 건설사의 재무 상태를 따지는 것도 필수입니다.

KBS 뉴스 박효인입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[뉴스 따라잡기] 뒤바뀐 생사…내 딸은 누구?](/data/news/2013/04/18/2645210_120.jpg)

![[연예수첩] 유부녀 맞아? 최강 몸매 미시 스타](/data/news/2013/04/10/2640755_abY.jpg)