[이슈&뉴스] 운동도 양극화…소득따라 천차만별

입력 2012.02.27 (22:03)

수정 2012.02.27 (22:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

<앵커 멘트>

요즘은 집 주변의 공공 스포츠 시설을 이용하려면, 이처럼 줄을 서고 공개추첨까지 해야합니다.

생활체육을 즐기려는 사람들이 늘고 있지만, 값싸게, 또 편리하게 다닐 수 있는 시설은 여전히 부족한데요..

이러다 보니 누구나 누려야 할 운동의 혜택마저 소득에 따라 양극화 조짐이 보이고 있습니다.

운동으로 자신을 가꾸는 50대 남성과 도저히 그럴 여유가 없다는 또다른 50대 남성을 박수현 기자가 만나봤습니다.

<리포트>

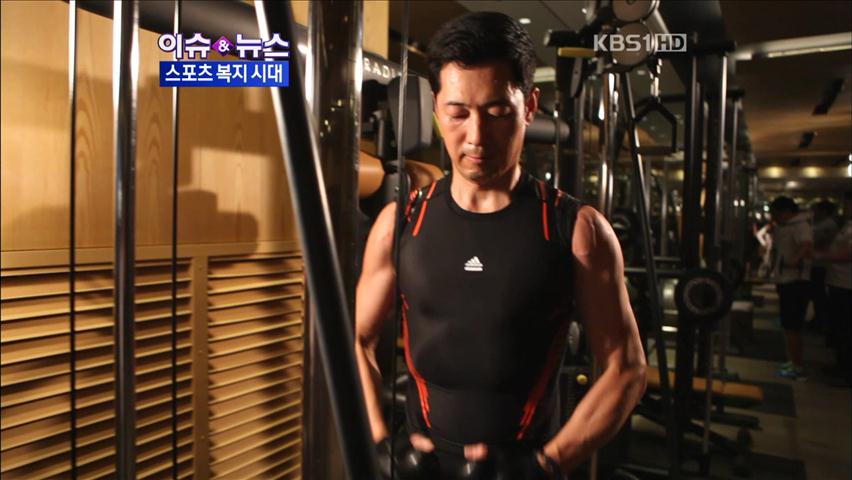

50대라고 믿기 힘들 정도의 몸을 자랑하는 쉰두 살 최홍 씨.

최 씨의 직업은 놀랍게도 모델이나 헬스 트레이너가 아닌 유명 증권 회사 대표입니다.

최 씨는 자신의 성공의 비결로 30년 넘게 꾸준히 해 온 운동을 꼽습니다.

<인터뷰> 최홍(ING자산운용 대표) : "피곤을 덜 느끼다 보니 일할 때 집중력이 커지는 것 같구요... 스트레스에서 하나의 오아시스 같은 역할..."

최 씨는 퇴근 후 직장 근처 호텔 헬스클럽에서 매일 두 시간씩 헬스와 수영으로 몸을 단련합니다.

<인터뷰> 최홍 : "37년 동안 한 번도 감기에 걸린 적이 없습니다. 운동의 투자 수익률은 100% 이상입니다."

하루 12시간씩 운전대를 잡는 쉰일곱 살 김 대식 씨.

복부 비만에 무릎 관절 질환을 앓고 있습니다.

누구보다 운동이 필요한 상황이지만, 운동을 해본 적이 없고 금전적 시간적 여유도 없다고 호소합니다.

<인터뷰> 김대식 : "좋은 헬스클럽에 가면 운동을 저절로 하고 싶은 마음이 생길 것 같은데 금전적인 문제가 있어서 갈 수가 없습니다. 운동을 못하고 있습니다."

김 씨의 스트레스 해소법은 음주.

건강을 해치는 악순환으로 이어지지만 달리 방법은 없습니다.

<앵커 멘트>

물론 하려는 마음만 있으면 돈과 시간이 부족해도 언제 어디서든지 할 수 있는게 운동이긴 하지만 소득수준에 따라 생활체육에 다가설 수 있는 수단과 방법은 천차만별입니다.

그 차이가 어느정도인지 정현숙 기자가 디지털 스튜디오에서 분석했습니다.

<기자 멘트>

2008년, 월 400만원 이상의 소득자들은 운동하는 데 평균 5만 5천원을 사용했습니다.

월 200만원 이하 소득자들에 비해 2배 이상의 돈을 썼는데요, 2010년 그 격차는 더 커집니다.

고소득층이 운동에 5만 9천원을 투자한 반면, 저소득층은 오히려 지갑을 닫아 그 차이는 4만 3천원까지 늘었습니다.

심지어, 공공 체육시설에 있어서도 이런 현상은 계속됩니다.

전국에는 만오천여곳의 공공 체육시설이 있는데요,

서울과 인천, 경기 등 수도권에 40%가 집중돼 있습니다.

서울시 각 구별 상황은 더욱 심각한데요,

부자 동네인 이른바 강남 삼구가 1,2,3위를 달린 반면, 강북구와 관악구, 금천구가 가장 적은 공공 체육 시설을 보유하고 있습니다.

<앵커 멘트>

프랑스와 독일 등 선진국들은 국가의 적극적인 후원아래 스포츠가 생활속에 자리잡고 있습니다.

해외 사례를 김봉진 기자가 분석했습니다.

<리포트>

프랑스의 평범한 직장여성 멜라니.

공공 체육 시설에서 저렴한 비용으로 스포츠를 맘껏 즐깁니다.

<인터뷰> 멜라니 : "시설이 전체적으로 훌륭하고 테라스가 있는 수영장도 있어 일광욕도 할 수 있어요. 특히 정기 이용료도 매우 저렴해서 자주 오는 편이에요."

프랑크푸르트 인근의 마을축구장.

오후 4시면 어린이들이, 밤이 되면 어른들이 잔디구장을 뛰고 달립니다.

학교체육시설들은 방과 후에 지역 스포츠 클럽팀에 개방됩니다.

월 회비는 10유로 약 만 5천 원 정도로 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다

국민 누구나 10분 이내서 운동할 수 있는 스포츠 환경 구축은 골든 플랜 덕분입니다.

독일정부는 1960년부터 15년 계획으로 170억마르크 약 13조 원을 투입했습니다.

이 기간 28,000개의 경기장과 체육관 등을 건립해 생활스포츠의 기반을 만들었습니다.

<인터뷰> 김도균(경희대 교수) : "골든 플랜은 국가의 정책을 발전시키고 국민의 행복을 추구하는데 있어서 밑거름이 되었습니다."

생활 밀착형인 선진국의 스포츠.

국민의 권리로 자리 잡았습니다.

<기자 멘트>

그렇다면 우리나라의 스포츠 복지는 현재 어떤 모습을 하고 있을까요?

한국형 스포츠 복지의 나아갈 길을 정현숙 기자가 짚어봤습니다.

<리포트>

부천에 사는 삼남매에게는 수영 배우러 가는 일이 가장 즐겁습니다.

저소득층 아이들을 위한 스포츠 바우처 덕분에 수영장을 다닐 수 있게 됐습니다.

<인터뷰> "수영 배운 뒤에 감기도 안 걸리고, 달리기 할 때도 숨도 안 차요."

그러나 예산 부족으로 단 8%만이 혜택을 보고 있는 현실.

여기에 용품 지원금마저 사라져, 운동을 시작하기는 더욱 힘들어졌습니다.

한 대기업의 희망 스포츠 클럽,

여러 곳으로 확대할 계획이지만 규모와 시설을 갖춘 체육관이 부족합니다.

<인터뷰> 복지사 : "보다 좋은 공간에서 좋은 자원들을 활용해서 체육활동을 할 수 있는 매체들이 있기 위해서는 예산 지원이 많이 필요합니다."

우리나라의 1인당 공공체육 시설면적은 3.12제곱미터로 적정수준인 5.7제곱미터에 한참 모자랍니다.

동네에서 가까운 학교체육 시설도 이런 저런 이유로 이용이 쉽지 않습니다.

서울시가 조례를 바꾸는 바람에 학교 체육관 이용료가 연간 천만원으로 갑자기 두 배 이상 오른 곳도 있습니다.

체육활동 참여는 노동 생산성 증가와 스포츠 산업 발전으로 이어져, 약 16조원의 경제효과를 발생시킵니다.

스포츠 복지를 단순한 지출이 아닌 성장을 위한 투자로 인식하는 것이 중요합니다.

<녹취> "운동이 좋아요."

KBS 뉴스 정현숙입니다.

요즘은 집 주변의 공공 스포츠 시설을 이용하려면, 이처럼 줄을 서고 공개추첨까지 해야합니다.

생활체육을 즐기려는 사람들이 늘고 있지만, 값싸게, 또 편리하게 다닐 수 있는 시설은 여전히 부족한데요..

이러다 보니 누구나 누려야 할 운동의 혜택마저 소득에 따라 양극화 조짐이 보이고 있습니다.

운동으로 자신을 가꾸는 50대 남성과 도저히 그럴 여유가 없다는 또다른 50대 남성을 박수현 기자가 만나봤습니다.

<리포트>

50대라고 믿기 힘들 정도의 몸을 자랑하는 쉰두 살 최홍 씨.

최 씨의 직업은 놀랍게도 모델이나 헬스 트레이너가 아닌 유명 증권 회사 대표입니다.

최 씨는 자신의 성공의 비결로 30년 넘게 꾸준히 해 온 운동을 꼽습니다.

<인터뷰> 최홍(ING자산운용 대표) : "피곤을 덜 느끼다 보니 일할 때 집중력이 커지는 것 같구요... 스트레스에서 하나의 오아시스 같은 역할..."

최 씨는 퇴근 후 직장 근처 호텔 헬스클럽에서 매일 두 시간씩 헬스와 수영으로 몸을 단련합니다.

<인터뷰> 최홍 : "37년 동안 한 번도 감기에 걸린 적이 없습니다. 운동의 투자 수익률은 100% 이상입니다."

하루 12시간씩 운전대를 잡는 쉰일곱 살 김 대식 씨.

복부 비만에 무릎 관절 질환을 앓고 있습니다.

누구보다 운동이 필요한 상황이지만, 운동을 해본 적이 없고 금전적 시간적 여유도 없다고 호소합니다.

<인터뷰> 김대식 : "좋은 헬스클럽에 가면 운동을 저절로 하고 싶은 마음이 생길 것 같은데 금전적인 문제가 있어서 갈 수가 없습니다. 운동을 못하고 있습니다."

김 씨의 스트레스 해소법은 음주.

건강을 해치는 악순환으로 이어지지만 달리 방법은 없습니다.

<앵커 멘트>

물론 하려는 마음만 있으면 돈과 시간이 부족해도 언제 어디서든지 할 수 있는게 운동이긴 하지만 소득수준에 따라 생활체육에 다가설 수 있는 수단과 방법은 천차만별입니다.

그 차이가 어느정도인지 정현숙 기자가 디지털 스튜디오에서 분석했습니다.

<기자 멘트>

2008년, 월 400만원 이상의 소득자들은 운동하는 데 평균 5만 5천원을 사용했습니다.

월 200만원 이하 소득자들에 비해 2배 이상의 돈을 썼는데요, 2010년 그 격차는 더 커집니다.

고소득층이 운동에 5만 9천원을 투자한 반면, 저소득층은 오히려 지갑을 닫아 그 차이는 4만 3천원까지 늘었습니다.

심지어, 공공 체육시설에 있어서도 이런 현상은 계속됩니다.

전국에는 만오천여곳의 공공 체육시설이 있는데요,

서울과 인천, 경기 등 수도권에 40%가 집중돼 있습니다.

서울시 각 구별 상황은 더욱 심각한데요,

부자 동네인 이른바 강남 삼구가 1,2,3위를 달린 반면, 강북구와 관악구, 금천구가 가장 적은 공공 체육 시설을 보유하고 있습니다.

<앵커 멘트>

프랑스와 독일 등 선진국들은 국가의 적극적인 후원아래 스포츠가 생활속에 자리잡고 있습니다.

해외 사례를 김봉진 기자가 분석했습니다.

<리포트>

프랑스의 평범한 직장여성 멜라니.

공공 체육 시설에서 저렴한 비용으로 스포츠를 맘껏 즐깁니다.

<인터뷰> 멜라니 : "시설이 전체적으로 훌륭하고 테라스가 있는 수영장도 있어 일광욕도 할 수 있어요. 특히 정기 이용료도 매우 저렴해서 자주 오는 편이에요."

프랑크푸르트 인근의 마을축구장.

오후 4시면 어린이들이, 밤이 되면 어른들이 잔디구장을 뛰고 달립니다.

학교체육시설들은 방과 후에 지역 스포츠 클럽팀에 개방됩니다.

월 회비는 10유로 약 만 5천 원 정도로 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다

국민 누구나 10분 이내서 운동할 수 있는 스포츠 환경 구축은 골든 플랜 덕분입니다.

독일정부는 1960년부터 15년 계획으로 170억마르크 약 13조 원을 투입했습니다.

이 기간 28,000개의 경기장과 체육관 등을 건립해 생활스포츠의 기반을 만들었습니다.

<인터뷰> 김도균(경희대 교수) : "골든 플랜은 국가의 정책을 발전시키고 국민의 행복을 추구하는데 있어서 밑거름이 되었습니다."

생활 밀착형인 선진국의 스포츠.

국민의 권리로 자리 잡았습니다.

<기자 멘트>

그렇다면 우리나라의 스포츠 복지는 현재 어떤 모습을 하고 있을까요?

한국형 스포츠 복지의 나아갈 길을 정현숙 기자가 짚어봤습니다.

<리포트>

부천에 사는 삼남매에게는 수영 배우러 가는 일이 가장 즐겁습니다.

저소득층 아이들을 위한 스포츠 바우처 덕분에 수영장을 다닐 수 있게 됐습니다.

<인터뷰> "수영 배운 뒤에 감기도 안 걸리고, 달리기 할 때도 숨도 안 차요."

그러나 예산 부족으로 단 8%만이 혜택을 보고 있는 현실.

여기에 용품 지원금마저 사라져, 운동을 시작하기는 더욱 힘들어졌습니다.

한 대기업의 희망 스포츠 클럽,

여러 곳으로 확대할 계획이지만 규모와 시설을 갖춘 체육관이 부족합니다.

<인터뷰> 복지사 : "보다 좋은 공간에서 좋은 자원들을 활용해서 체육활동을 할 수 있는 매체들이 있기 위해서는 예산 지원이 많이 필요합니다."

우리나라의 1인당 공공체육 시설면적은 3.12제곱미터로 적정수준인 5.7제곱미터에 한참 모자랍니다.

동네에서 가까운 학교체육 시설도 이런 저런 이유로 이용이 쉽지 않습니다.

서울시가 조례를 바꾸는 바람에 학교 체육관 이용료가 연간 천만원으로 갑자기 두 배 이상 오른 곳도 있습니다.

체육활동 참여는 노동 생산성 증가와 스포츠 산업 발전으로 이어져, 약 16조원의 경제효과를 발생시킵니다.

스포츠 복지를 단순한 지출이 아닌 성장을 위한 투자로 인식하는 것이 중요합니다.

<녹취> "운동이 좋아요."

KBS 뉴스 정현숙입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [이슈&뉴스] 운동도 양극화…소득따라 천차만별

-

- 입력 2012-02-27 22:03:43

- 수정2012-02-27 22:05:38

<앵커 멘트>

요즘은 집 주변의 공공 스포츠 시설을 이용하려면, 이처럼 줄을 서고 공개추첨까지 해야합니다.

생활체육을 즐기려는 사람들이 늘고 있지만, 값싸게, 또 편리하게 다닐 수 있는 시설은 여전히 부족한데요..

이러다 보니 누구나 누려야 할 운동의 혜택마저 소득에 따라 양극화 조짐이 보이고 있습니다.

운동으로 자신을 가꾸는 50대 남성과 도저히 그럴 여유가 없다는 또다른 50대 남성을 박수현 기자가 만나봤습니다.

<리포트>

50대라고 믿기 힘들 정도의 몸을 자랑하는 쉰두 살 최홍 씨.

최 씨의 직업은 놀랍게도 모델이나 헬스 트레이너가 아닌 유명 증권 회사 대표입니다.

최 씨는 자신의 성공의 비결로 30년 넘게 꾸준히 해 온 운동을 꼽습니다.

<인터뷰> 최홍(ING자산운용 대표) : "피곤을 덜 느끼다 보니 일할 때 집중력이 커지는 것 같구요... 스트레스에서 하나의 오아시스 같은 역할..."

최 씨는 퇴근 후 직장 근처 호텔 헬스클럽에서 매일 두 시간씩 헬스와 수영으로 몸을 단련합니다.

<인터뷰> 최홍 : "37년 동안 한 번도 감기에 걸린 적이 없습니다. 운동의 투자 수익률은 100% 이상입니다."

하루 12시간씩 운전대를 잡는 쉰일곱 살 김 대식 씨.

복부 비만에 무릎 관절 질환을 앓고 있습니다.

누구보다 운동이 필요한 상황이지만, 운동을 해본 적이 없고 금전적 시간적 여유도 없다고 호소합니다.

<인터뷰> 김대식 : "좋은 헬스클럽에 가면 운동을 저절로 하고 싶은 마음이 생길 것 같은데 금전적인 문제가 있어서 갈 수가 없습니다. 운동을 못하고 있습니다."

김 씨의 스트레스 해소법은 음주.

건강을 해치는 악순환으로 이어지지만 달리 방법은 없습니다.

<앵커 멘트>

물론 하려는 마음만 있으면 돈과 시간이 부족해도 언제 어디서든지 할 수 있는게 운동이긴 하지만 소득수준에 따라 생활체육에 다가설 수 있는 수단과 방법은 천차만별입니다.

그 차이가 어느정도인지 정현숙 기자가 디지털 스튜디오에서 분석했습니다.

<기자 멘트>

2008년, 월 400만원 이상의 소득자들은 운동하는 데 평균 5만 5천원을 사용했습니다.

월 200만원 이하 소득자들에 비해 2배 이상의 돈을 썼는데요, 2010년 그 격차는 더 커집니다.

고소득층이 운동에 5만 9천원을 투자한 반면, 저소득층은 오히려 지갑을 닫아 그 차이는 4만 3천원까지 늘었습니다.

심지어, 공공 체육시설에 있어서도 이런 현상은 계속됩니다.

전국에는 만오천여곳의 공공 체육시설이 있는데요,

서울과 인천, 경기 등 수도권에 40%가 집중돼 있습니다.

서울시 각 구별 상황은 더욱 심각한데요,

부자 동네인 이른바 강남 삼구가 1,2,3위를 달린 반면, 강북구와 관악구, 금천구가 가장 적은 공공 체육 시설을 보유하고 있습니다.

<앵커 멘트>

프랑스와 독일 등 선진국들은 국가의 적극적인 후원아래 스포츠가 생활속에 자리잡고 있습니다.

해외 사례를 김봉진 기자가 분석했습니다.

<리포트>

프랑스의 평범한 직장여성 멜라니.

공공 체육 시설에서 저렴한 비용으로 스포츠를 맘껏 즐깁니다.

<인터뷰> 멜라니 : "시설이 전체적으로 훌륭하고 테라스가 있는 수영장도 있어 일광욕도 할 수 있어요. 특히 정기 이용료도 매우 저렴해서 자주 오는 편이에요."

프랑크푸르트 인근의 마을축구장.

오후 4시면 어린이들이, 밤이 되면 어른들이 잔디구장을 뛰고 달립니다.

학교체육시설들은 방과 후에 지역 스포츠 클럽팀에 개방됩니다.

월 회비는 10유로 약 만 5천 원 정도로 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다

국민 누구나 10분 이내서 운동할 수 있는 스포츠 환경 구축은 골든 플랜 덕분입니다.

독일정부는 1960년부터 15년 계획으로 170억마르크 약 13조 원을 투입했습니다.

이 기간 28,000개의 경기장과 체육관 등을 건립해 생활스포츠의 기반을 만들었습니다.

<인터뷰> 김도균(경희대 교수) : "골든 플랜은 국가의 정책을 발전시키고 국민의 행복을 추구하는데 있어서 밑거름이 되었습니다."

생활 밀착형인 선진국의 스포츠.

국민의 권리로 자리 잡았습니다.

<기자 멘트>

그렇다면 우리나라의 스포츠 복지는 현재 어떤 모습을 하고 있을까요?

한국형 스포츠 복지의 나아갈 길을 정현숙 기자가 짚어봤습니다.

<리포트>

부천에 사는 삼남매에게는 수영 배우러 가는 일이 가장 즐겁습니다.

저소득층 아이들을 위한 스포츠 바우처 덕분에 수영장을 다닐 수 있게 됐습니다.

<인터뷰> "수영 배운 뒤에 감기도 안 걸리고, 달리기 할 때도 숨도 안 차요."

그러나 예산 부족으로 단 8%만이 혜택을 보고 있는 현실.

여기에 용품 지원금마저 사라져, 운동을 시작하기는 더욱 힘들어졌습니다.

한 대기업의 희망 스포츠 클럽,

여러 곳으로 확대할 계획이지만 규모와 시설을 갖춘 체육관이 부족합니다.

<인터뷰> 복지사 : "보다 좋은 공간에서 좋은 자원들을 활용해서 체육활동을 할 수 있는 매체들이 있기 위해서는 예산 지원이 많이 필요합니다."

우리나라의 1인당 공공체육 시설면적은 3.12제곱미터로 적정수준인 5.7제곱미터에 한참 모자랍니다.

동네에서 가까운 학교체육 시설도 이런 저런 이유로 이용이 쉽지 않습니다.

서울시가 조례를 바꾸는 바람에 학교 체육관 이용료가 연간 천만원으로 갑자기 두 배 이상 오른 곳도 있습니다.

체육활동 참여는 노동 생산성 증가와 스포츠 산업 발전으로 이어져, 약 16조원의 경제효과를 발생시킵니다.

스포츠 복지를 단순한 지출이 아닌 성장을 위한 투자로 인식하는 것이 중요합니다.

<녹취> "운동이 좋아요."

KBS 뉴스 정현숙입니다.

요즘은 집 주변의 공공 스포츠 시설을 이용하려면, 이처럼 줄을 서고 공개추첨까지 해야합니다.

생활체육을 즐기려는 사람들이 늘고 있지만, 값싸게, 또 편리하게 다닐 수 있는 시설은 여전히 부족한데요..

이러다 보니 누구나 누려야 할 운동의 혜택마저 소득에 따라 양극화 조짐이 보이고 있습니다.

운동으로 자신을 가꾸는 50대 남성과 도저히 그럴 여유가 없다는 또다른 50대 남성을 박수현 기자가 만나봤습니다.

<리포트>

50대라고 믿기 힘들 정도의 몸을 자랑하는 쉰두 살 최홍 씨.

최 씨의 직업은 놀랍게도 모델이나 헬스 트레이너가 아닌 유명 증권 회사 대표입니다.

최 씨는 자신의 성공의 비결로 30년 넘게 꾸준히 해 온 운동을 꼽습니다.

<인터뷰> 최홍(ING자산운용 대표) : "피곤을 덜 느끼다 보니 일할 때 집중력이 커지는 것 같구요... 스트레스에서 하나의 오아시스 같은 역할..."

최 씨는 퇴근 후 직장 근처 호텔 헬스클럽에서 매일 두 시간씩 헬스와 수영으로 몸을 단련합니다.

<인터뷰> 최홍 : "37년 동안 한 번도 감기에 걸린 적이 없습니다. 운동의 투자 수익률은 100% 이상입니다."

하루 12시간씩 운전대를 잡는 쉰일곱 살 김 대식 씨.

복부 비만에 무릎 관절 질환을 앓고 있습니다.

누구보다 운동이 필요한 상황이지만, 운동을 해본 적이 없고 금전적 시간적 여유도 없다고 호소합니다.

<인터뷰> 김대식 : "좋은 헬스클럽에 가면 운동을 저절로 하고 싶은 마음이 생길 것 같은데 금전적인 문제가 있어서 갈 수가 없습니다. 운동을 못하고 있습니다."

김 씨의 스트레스 해소법은 음주.

건강을 해치는 악순환으로 이어지지만 달리 방법은 없습니다.

<앵커 멘트>

물론 하려는 마음만 있으면 돈과 시간이 부족해도 언제 어디서든지 할 수 있는게 운동이긴 하지만 소득수준에 따라 생활체육에 다가설 수 있는 수단과 방법은 천차만별입니다.

그 차이가 어느정도인지 정현숙 기자가 디지털 스튜디오에서 분석했습니다.

<기자 멘트>

2008년, 월 400만원 이상의 소득자들은 운동하는 데 평균 5만 5천원을 사용했습니다.

월 200만원 이하 소득자들에 비해 2배 이상의 돈을 썼는데요, 2010년 그 격차는 더 커집니다.

고소득층이 운동에 5만 9천원을 투자한 반면, 저소득층은 오히려 지갑을 닫아 그 차이는 4만 3천원까지 늘었습니다.

심지어, 공공 체육시설에 있어서도 이런 현상은 계속됩니다.

전국에는 만오천여곳의 공공 체육시설이 있는데요,

서울과 인천, 경기 등 수도권에 40%가 집중돼 있습니다.

서울시 각 구별 상황은 더욱 심각한데요,

부자 동네인 이른바 강남 삼구가 1,2,3위를 달린 반면, 강북구와 관악구, 금천구가 가장 적은 공공 체육 시설을 보유하고 있습니다.

<앵커 멘트>

프랑스와 독일 등 선진국들은 국가의 적극적인 후원아래 스포츠가 생활속에 자리잡고 있습니다.

해외 사례를 김봉진 기자가 분석했습니다.

<리포트>

프랑스의 평범한 직장여성 멜라니.

공공 체육 시설에서 저렴한 비용으로 스포츠를 맘껏 즐깁니다.

<인터뷰> 멜라니 : "시설이 전체적으로 훌륭하고 테라스가 있는 수영장도 있어 일광욕도 할 수 있어요. 특히 정기 이용료도 매우 저렴해서 자주 오는 편이에요."

프랑크푸르트 인근의 마을축구장.

오후 4시면 어린이들이, 밤이 되면 어른들이 잔디구장을 뛰고 달립니다.

학교체육시설들은 방과 후에 지역 스포츠 클럽팀에 개방됩니다.

월 회비는 10유로 약 만 5천 원 정도로 남녀노소 누구나 쉽게 이용할 수 있습니다

국민 누구나 10분 이내서 운동할 수 있는 스포츠 환경 구축은 골든 플랜 덕분입니다.

독일정부는 1960년부터 15년 계획으로 170억마르크 약 13조 원을 투입했습니다.

이 기간 28,000개의 경기장과 체육관 등을 건립해 생활스포츠의 기반을 만들었습니다.

<인터뷰> 김도균(경희대 교수) : "골든 플랜은 국가의 정책을 발전시키고 국민의 행복을 추구하는데 있어서 밑거름이 되었습니다."

생활 밀착형인 선진국의 스포츠.

국민의 권리로 자리 잡았습니다.

<기자 멘트>

그렇다면 우리나라의 스포츠 복지는 현재 어떤 모습을 하고 있을까요?

한국형 스포츠 복지의 나아갈 길을 정현숙 기자가 짚어봤습니다.

<리포트>

부천에 사는 삼남매에게는 수영 배우러 가는 일이 가장 즐겁습니다.

저소득층 아이들을 위한 스포츠 바우처 덕분에 수영장을 다닐 수 있게 됐습니다.

<인터뷰> "수영 배운 뒤에 감기도 안 걸리고, 달리기 할 때도 숨도 안 차요."

그러나 예산 부족으로 단 8%만이 혜택을 보고 있는 현실.

여기에 용품 지원금마저 사라져, 운동을 시작하기는 더욱 힘들어졌습니다.

한 대기업의 희망 스포츠 클럽,

여러 곳으로 확대할 계획이지만 규모와 시설을 갖춘 체육관이 부족합니다.

<인터뷰> 복지사 : "보다 좋은 공간에서 좋은 자원들을 활용해서 체육활동을 할 수 있는 매체들이 있기 위해서는 예산 지원이 많이 필요합니다."

우리나라의 1인당 공공체육 시설면적은 3.12제곱미터로 적정수준인 5.7제곱미터에 한참 모자랍니다.

동네에서 가까운 학교체육 시설도 이런 저런 이유로 이용이 쉽지 않습니다.

서울시가 조례를 바꾸는 바람에 학교 체육관 이용료가 연간 천만원으로 갑자기 두 배 이상 오른 곳도 있습니다.

체육활동 참여는 노동 생산성 증가와 스포츠 산업 발전으로 이어져, 약 16조원의 경제효과를 발생시킵니다.

스포츠 복지를 단순한 지출이 아닌 성장을 위한 투자로 인식하는 것이 중요합니다.

<녹취> "운동이 좋아요."

KBS 뉴스 정현숙입니다.

-

-

정현숙 기자 hyensui@kbs.co.kr

정현숙 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.