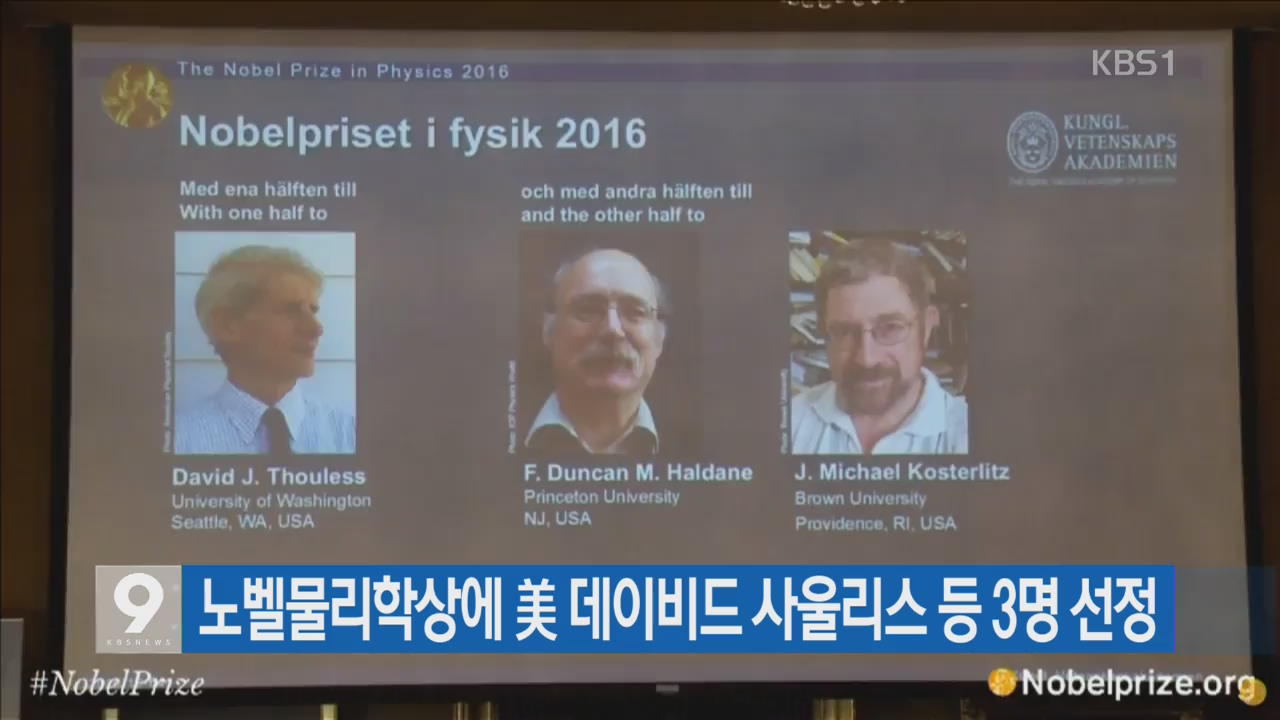

[이슈&뉴스] ‘세계 11위 경제대국’ 노벨과학상 ‘0’…이유는?

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

노벨상 시상식장을 가상으로 꾸며봤는데요. 바로 이 자리에 서는 것은 모든 과학자한테 꿈일 것입니다.

꿀벌이 춤으로 하는대화인데요.

오스트리아의 카를 폰 프리슈 박사는 바로 이 의미를 해석해 노벨 생리의학상을 수상했습니다.

오스트리아에는 물리학과 화학분야까지 포함해 모두 10명의 노벨 과학상 수상자가 있습니다.

GDP 순위는 세계 29위지만 노벨 과학상 수상자는 미국, 영국, 독일, 일본 등에 이어 열번째로 많습니다.

반면, 우리나라는 GDP 규모 세계 11위의 경제 강국이지만, 단 한명의 수상자도 없습니다.

왜 그럴까요?

먼저 국내 대학과 연구기관들의 실태를 김진호 기자가 취재했습니다.

▼의대 쏠림·연구자 홀대…노벨상 없는 이유▼

<리포트>

노벨상에 근접한 기초과학 연구 분야로 꼽히지만, 정부 지원 순위에선 뒤로 밀리기 일쑵니다.

응용과학과 달리 가시적인 성과가 빨리 나오지 않는다는 이유에섭니다.

<인터뷰> 김수봉(서울대 물리학과 교수) : "'왜 저럴까'에서 출발하지만, 시간이 지나고 나면 실생활에 엄청난 영향을 주는 게 기초과학의 힘이라고 볼 수 있는데"

기초과학 분야에 대한 우수한 학생들의 기피 현상도 심해지고 있습니다.

2015학년도 자연계 대입 배치표를 보면, 1위부터 10위까지가 모두 의대와 치대입니다.

대학에 들어와서도 의대 등으로 빠져나갈 기회를 찾는 이공계 학생들이 많습니다.

<인터뷰> 황수빈(연세대 물리학과) : "의전이나 치전이나 약전을 가야하기 때문에 생물학과로 왔다, 화학과로 왔다 이런 사람이 많았는데"

결국 노벨 과학상 수상을 위해서는 우수 인재를 끌어들일 수 있는 현실적인 대책이 절실합니다.

<인터뷰> 권오경(한양대 공과대 석학교수) : "연구자 정년보장이나 경제적 안정성이 있어야 마음 놓고 몰입할 수 있다"

과거에 장래 희망 1,2위를 다투었던 과학자를 꿈꾸는 어린이는 이제 찾아보기 힘든게 우리 교육의 현실입니다.

KBS뉴스 김진호입니다

▼단기적 성과 집착이 문제▼

<기자 멘트>

이 시각에도 이렇게 불을 환히 밝히고 연구하는 국내 과학자들이 많을텐데요,

무엇이 문제일까요?

국내총생산 가운데 연구 개발비 투자 비중은 우리나라가 세계 1윕니다.

하지만, 기초과학에는 소홀합니다.

연간 투자액 6백억달러 가운데 기초과학에는 106억달러만 들어갔습니다.

국제 과학 저널 네이처지는 우리나라의 연구개발 투자 대부분이(75%) 기업 주도라는 점을 원인의 하나로 꼽았습니다.

기업 투자는 실생활에 당장 쓸 수 있는 응용 분야에 집중되기 쉽다는 겁니다.

연구에 있어서 단기 성과를 재촉받는 구조도 문젭니다.

실제로 정부 출연연구기관의 연구과제 절반이 3년이내의 단기연구에 집중됐습니다.

노벨 과학상 수상자 대부분은 20대에 연구 분야를 정하고 40대 전후에 성과를 냈습니다.

그러나 우리나라는 연구개발비의 61%가 50대 이상 연구자에게 돌아가고 30대 이하 젊은 연구자들에 대한 투자는 5%도 미치지 못합니다.

알파고 쇼크 이후 인공지능에 1조원을 투자하겠다거나 포켓몬고 직후엔 AR산업을 강조하는 등, 시류에 휩쓸리는 정책도 되돌아봐야 합니다.

그렇다면, 3년 연속으로 노벨 과학상 수상자를 배출한 일본의 비결은 무엇일까요?

도쿄 나신하 특파원이 취재했습니다.

▼3년연속 노벨상 일본 기초과학의 힘▼

<리포트>

올해 노벨생리의학상의 주인공 오스미 교수가 과학계에서도 생소한 자가포식 현상을 처음 포착한 것은 1980년대입니다.

<인터뷰> 오스미 요시노리(일본 도쿄공업대 영예교수) : "오토퍼지(자가포식)가 반드시 암이나 수명문제로 이어진다고 확신하고 (연구를)시작한 것은 아닙니다."

난치병 치료에 적용할 수 있는 길을 찾기까지 정부와 학계는 인내심을 갖고 기다려줬습니다.

일본 고유의 장인정신, 그리고 전문가를 존중하는 문화는 일본 과학계의 큰 자산입니다.

<인터뷰> 오바라 게이스케(홋가이도 대학·대학원 교수) : "그때 그때 유행을 따르는 대신 자신의 연구성과를 조금씩 쌓아간다는 긴 안목의 연구 자세가 중요합니다."

정부의 지원도 적극적입니다.

1995년 과학기술기본법을 만들고 이듬해부터 과학기술기본계획에 따라 고가의 실험시설 등을 체계적으로 지원했습니다.

올해부터 5년 동안 GDP의 1%에 해당하는 26조엔을 과학분야 연구개발에 투입할 계획입니다.

일본의 과학분야 노벨상 수상자만 22명.

이가운데 16명은 2001년 이후 수상자로 꾸준한 투자와 지원이 최근들어 열매를 맺고 있는 것입니다.

일본은 2001년부터 50년 내에 노벨상 수상자 30명을 배출하겠다고 벼르고 있습니다. 현재 추세는 예상을 훨씬 웃돌고 있습니다.

도쿄에서 KBS 뉴스 나신하입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [이슈&뉴스] ‘세계 11위 경제대국’ 노벨과학상 ‘0’…이유는?

-

- 입력 2016-10-04 21:27:18

- 수정2016-10-05 19:05:04

노벨상 시상식장을 가상으로 꾸며봤는데요. 바로 이 자리에 서는 것은 모든 과학자한테 꿈일 것입니다.

꿀벌이 춤으로 하는대화인데요.

오스트리아의 카를 폰 프리슈 박사는 바로 이 의미를 해석해 노벨 생리의학상을 수상했습니다.

오스트리아에는 물리학과 화학분야까지 포함해 모두 10명의 노벨 과학상 수상자가 있습니다.

GDP 순위는 세계 29위지만 노벨 과학상 수상자는 미국, 영국, 독일, 일본 등에 이어 열번째로 많습니다.

반면, 우리나라는 GDP 규모 세계 11위의 경제 강국이지만, 단 한명의 수상자도 없습니다.

왜 그럴까요?

먼저 국내 대학과 연구기관들의 실태를 김진호 기자가 취재했습니다.

▼의대 쏠림·연구자 홀대…노벨상 없는 이유▼

<리포트>

노벨상에 근접한 기초과학 연구 분야로 꼽히지만, 정부 지원 순위에선 뒤로 밀리기 일쑵니다.

응용과학과 달리 가시적인 성과가 빨리 나오지 않는다는 이유에섭니다.

<인터뷰> 김수봉(서울대 물리학과 교수) : "'왜 저럴까'에서 출발하지만, 시간이 지나고 나면 실생활에 엄청난 영향을 주는 게 기초과학의 힘이라고 볼 수 있는데"

기초과학 분야에 대한 우수한 학생들의 기피 현상도 심해지고 있습니다.

2015학년도 자연계 대입 배치표를 보면, 1위부터 10위까지가 모두 의대와 치대입니다.

대학에 들어와서도 의대 등으로 빠져나갈 기회를 찾는 이공계 학생들이 많습니다.

<인터뷰> 황수빈(연세대 물리학과) : "의전이나 치전이나 약전을 가야하기 때문에 생물학과로 왔다, 화학과로 왔다 이런 사람이 많았는데"

결국 노벨 과학상 수상을 위해서는 우수 인재를 끌어들일 수 있는 현실적인 대책이 절실합니다.

<인터뷰> 권오경(한양대 공과대 석학교수) : "연구자 정년보장이나 경제적 안정성이 있어야 마음 놓고 몰입할 수 있다"

과거에 장래 희망 1,2위를 다투었던 과학자를 꿈꾸는 어린이는 이제 찾아보기 힘든게 우리 교육의 현실입니다.

KBS뉴스 김진호입니다

▼단기적 성과 집착이 문제▼

<기자 멘트>

이 시각에도 이렇게 불을 환히 밝히고 연구하는 국내 과학자들이 많을텐데요,

무엇이 문제일까요?

국내총생산 가운데 연구 개발비 투자 비중은 우리나라가 세계 1윕니다.

하지만, 기초과학에는 소홀합니다.

연간 투자액 6백억달러 가운데 기초과학에는 106억달러만 들어갔습니다.

국제 과학 저널 네이처지는 우리나라의 연구개발 투자 대부분이(75%) 기업 주도라는 점을 원인의 하나로 꼽았습니다.

기업 투자는 실생활에 당장 쓸 수 있는 응용 분야에 집중되기 쉽다는 겁니다.

연구에 있어서 단기 성과를 재촉받는 구조도 문젭니다.

실제로 정부 출연연구기관의 연구과제 절반이 3년이내의 단기연구에 집중됐습니다.

노벨 과학상 수상자 대부분은 20대에 연구 분야를 정하고 40대 전후에 성과를 냈습니다.

그러나 우리나라는 연구개발비의 61%가 50대 이상 연구자에게 돌아가고 30대 이하 젊은 연구자들에 대한 투자는 5%도 미치지 못합니다.

알파고 쇼크 이후 인공지능에 1조원을 투자하겠다거나 포켓몬고 직후엔 AR산업을 강조하는 등, 시류에 휩쓸리는 정책도 되돌아봐야 합니다.

그렇다면, 3년 연속으로 노벨 과학상 수상자를 배출한 일본의 비결은 무엇일까요?

도쿄 나신하 특파원이 취재했습니다.

▼3년연속 노벨상 일본 기초과학의 힘▼

<리포트>

올해 노벨생리의학상의 주인공 오스미 교수가 과학계에서도 생소한 자가포식 현상을 처음 포착한 것은 1980년대입니다.

<인터뷰> 오스미 요시노리(일본 도쿄공업대 영예교수) : "오토퍼지(자가포식)가 반드시 암이나 수명문제로 이어진다고 확신하고 (연구를)시작한 것은 아닙니다."

난치병 치료에 적용할 수 있는 길을 찾기까지 정부와 학계는 인내심을 갖고 기다려줬습니다.

일본 고유의 장인정신, 그리고 전문가를 존중하는 문화는 일본 과학계의 큰 자산입니다.

<인터뷰> 오바라 게이스케(홋가이도 대학·대학원 교수) : "그때 그때 유행을 따르는 대신 자신의 연구성과를 조금씩 쌓아간다는 긴 안목의 연구 자세가 중요합니다."

정부의 지원도 적극적입니다.

1995년 과학기술기본법을 만들고 이듬해부터 과학기술기본계획에 따라 고가의 실험시설 등을 체계적으로 지원했습니다.

올해부터 5년 동안 GDP의 1%에 해당하는 26조엔을 과학분야 연구개발에 투입할 계획입니다.

일본의 과학분야 노벨상 수상자만 22명.

이가운데 16명은 2001년 이후 수상자로 꾸준한 투자와 지원이 최근들어 열매를 맺고 있는 것입니다.

일본은 2001년부터 50년 내에 노벨상 수상자 30명을 배출하겠다고 벼르고 있습니다. 현재 추세는 예상을 훨씬 웃돌고 있습니다.

도쿄에서 KBS 뉴스 나신하입니다.

-

-

범기영 기자 bum710@kbs.co.kr

범기영 기자의 기사 모음 -

김진호 기자 hit@kbs.co.kr

김진호 기자의 기사 모음 -

나신하 기자 daniel@kbs.co.kr

나신하 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.