조선에서 여인으로 산다는 것은 어떤 의미였을까.

조선 왕조의 바탕이 되는 경국대전에는 '사족의 부녀로서 산간이나 물가에서 잔치를 즐기는 자, 야제(野祭)나 산천 성황 사묘제(山川城隍祠廟祭)를 행하는 자는 장(杖) 100대에 처한다'는 조항이 있다. 아녀자가 여행을 다니거나 산수를 즐기는 것을 엄격하게 금지한 것이다.

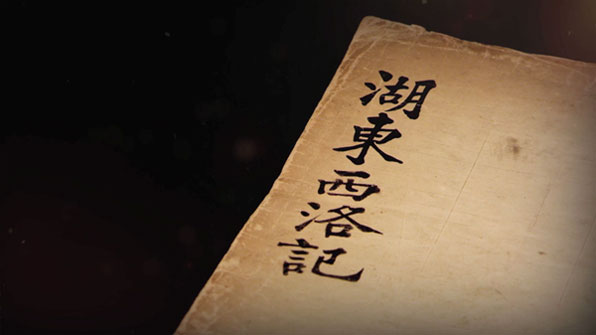

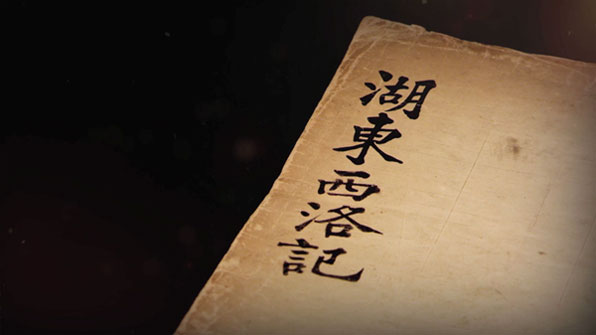

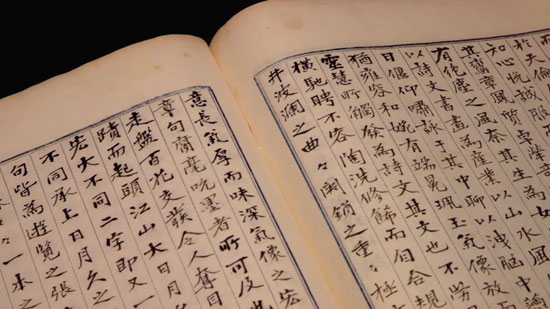

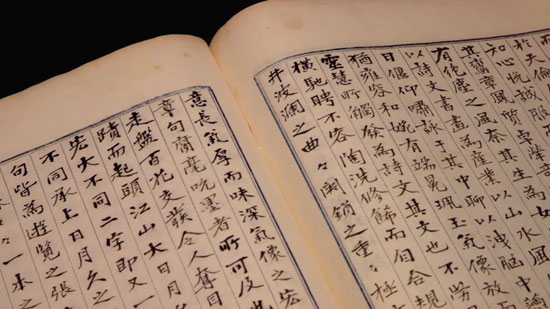

이런 시대적 상황 속에서 금기를 깬 한 여인의 기록이 있다. 필사본으로 남아 후대에까지 널리 읽힌 '호동서락기(湖東西洛記)'이다.

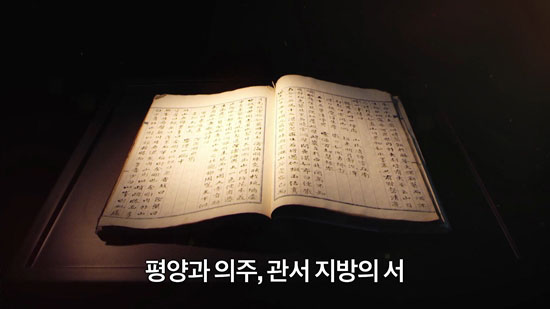

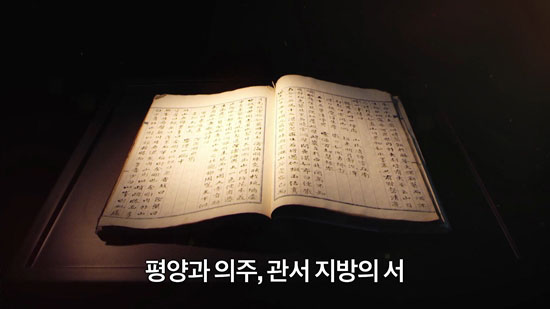

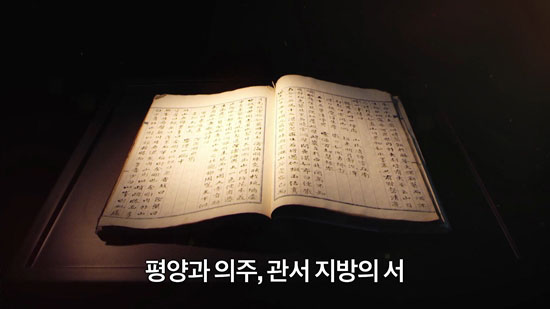

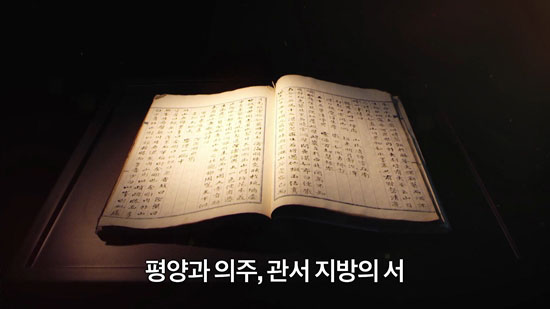

'호동서락기'는 충청도 호서지방의 호(湖), 금강산과 관동팔경의 동(東), 평양과 의주를 포함한 관서지방의 서(西), 한양의 락(洛)을 합쳐 만든 제목으로 저자 김금원이 밟은 여정을 고스란히 적은 유람기다.

스스로 '금원'이라는 호를 붙인 14살 소녀가 한 달이 넘게 변변한 교통수단도 없이 떠난 여행. 엄중한 처벌까지 따랐는데도 금원이 여행을 감행한 이유는 무엇일까. 또, 그녀는 어떻게 이 여행을 떠날 수 있었을까.

여염집 아낙은 무릇 규방이나 침선에서 다도를 익혀야 한다고 가르치던 시대. 조선 산천을 마음에 품었던 소녀는 누구도 엄두조차 내지 못했던 일을 계획한다. 바로 여행이다.

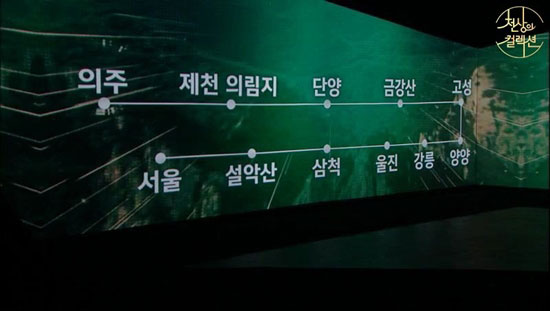

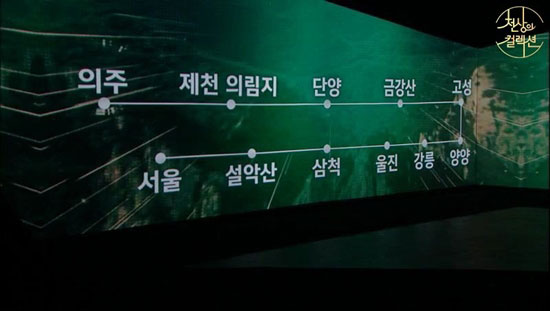

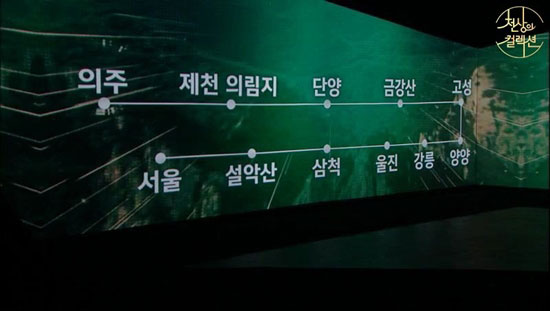

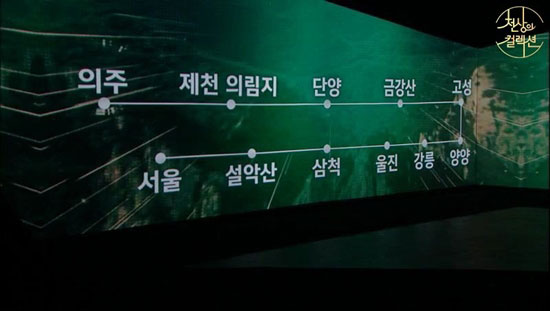

그런데 이 여행은 강원도 원주에서 의주를 거쳐 충청북도 제천 의림지와 금강산 관동팔경을 돌아 설악산과 서울까지 이어진다. 각 위치의 직선거리만 재봐도 1,000km에 여행 기간만 한 달이 넘는다. 교통이 발달한 오늘날에도 쉽지 않은 여정이다.

게다가 법도까지 어긴 여행이 관아에 적발되면, 곤장 세례를 피해갈 수 없었다. 하지만 금원은 "여자는 세상과 절연된 깊숙한 규방에서 살면서 총명과 식견을 넓힐 기회를 얻지 못하고 마침내 자취 없이 사라지고 만다면 얼마나 슬픈 일이냐"라고 말하며 끈질기게 부모를 설득해 세상 밖으로 나온다.

세상의 눈을 피하고자 금원은 남장까지 불사한다. 머리를 동자처럼 땋고, 남자 옷을 입으며 길을 떠난 금원의 당시 나이는 14살이었다.

그렇다면 금원이 위험을 불사하고도 여행을 감행한 이유는 무엇일까.

조선에서 15살이 되면 남자는 관례에 따라 상투를 틀고 관모를 쓰고, 여자는 혼례를 치르며 계례에 따라 쪽을 지고 비녀를 꽂아야 했다. 15살이 되면 나라의 법도가 정하는 대로 한 남자의 아내로, 한 가문의 며느리로, 아이들의 어머니로 살아야 하는 것이다. 금원은 그 마지막 기로에서 일생에 단 한 번이 될지도 모를 자유를 찾기 위해 길을 나섰다.

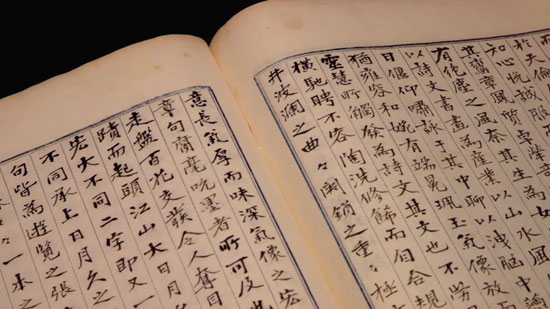

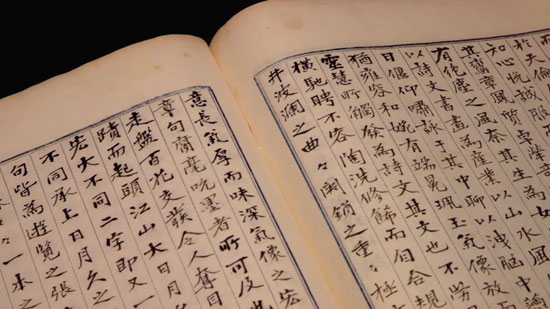

남장까지 하고 떠난 여행에서 금원은 규방에만 있었다면 절대 할 수 없었을 경험을 했다. 여행에서 금원이 겪은 새로운 경험과 그 속에서 느낀 감정들은 호동서락기에 오롯이 담겼다.

"지나간 일도 스쳐 지나가면 눈 깜짝할 사이의 꿈에 불과하다.

글로 전하지 않으면 누가 지금의 금원을 알겠는가.

…읊은 시들도 흩어져 잃어버릴까, 역시 간략하게 기록한다."

-호동서락기 中-

그런데 이상하게도 호동서락기는 여행 직후가 아닌 20년이나 지난 후에야 쓰인다. 금원이 20년 만에 호동서락기를 쓴 이유는 무엇일까. 감추고 살아야 했던 조선 여인의 삶은 KBS '천상의 컬렉션'(7월 8일 방송, KBS 1TV)에서 확인할 수 있다.

한편, 남장 차림으로 여행을 떠난 김금원의 이야기에 녹화장이 술렁거렸다. 이에 역사 강사 이다지는 "'남장 여인' 이야기는 조선 후기에 크게 유행했던 코드"라며 남장을 하고 과거시험을 보러 들어간 여인의 이야기를 다룬 '방한림전'등 구체적인 사례를 들었다.

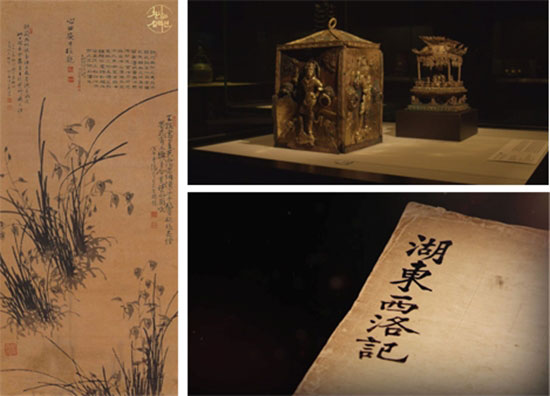

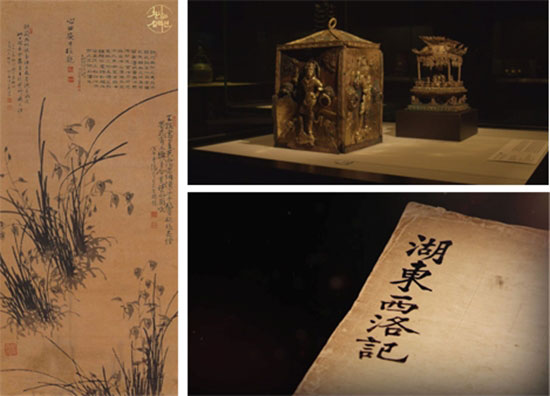

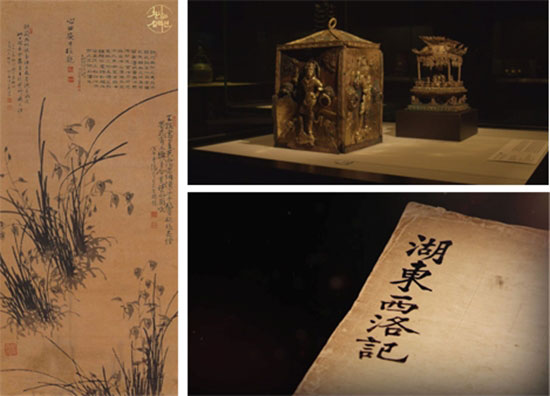

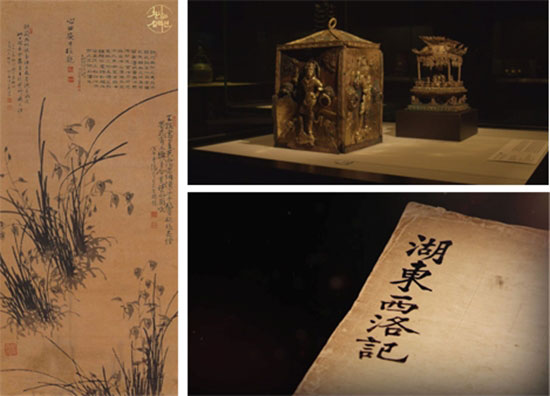

(사진 왼쪽부터) 노근묵란도, 감은사지 사리장엄구, 호동서락기

(사진 왼쪽부터) 노근묵란도, 감은사지 사리장엄구, 호동서락기

[연관기사] 쌀알보다 작은 ‘0.3mm의 예술’…신라의 르네상스를 증명하다

이날 방송에서 배우 김수로는 뿌리 뽑힌 조국의 비애가 담긴 '노근묵란도'를, 가수 이현우는 작자 미상의 신묘한 '감은사지 사리장엄구'를 소개한다.

[프로덕션2] 박성희 kbs.psh@kbs.co.kr

조선 왕조의 바탕이 되는 경국대전에는 '사족의 부녀로서 산간이나 물가에서 잔치를 즐기는 자, 야제(野祭)나 산천 성황 사묘제(山川城隍祠廟祭)를 행하는 자는 장(杖) 100대에 처한다'는 조항이 있다. 아녀자가 여행을 다니거나 산수를 즐기는 것을 엄격하게 금지한 것이다.

이런 시대적 상황 속에서 금기를 깬 한 여인의 기록이 있다. 필사본으로 남아 후대에까지 널리 읽힌 '호동서락기(湖東西洛記)'이다.

'호동서락기'는 충청도 호서지방의 호(湖), 금강산과 관동팔경의 동(東), 평양과 의주를 포함한 관서지방의 서(西), 한양의 락(洛)을 합쳐 만든 제목으로 저자 김금원이 밟은 여정을 고스란히 적은 유람기다.

스스로 '금원'이라는 호를 붙인 14살 소녀가 한 달이 넘게 변변한 교통수단도 없이 떠난 여행. 엄중한 처벌까지 따랐는데도 금원이 여행을 감행한 이유는 무엇일까. 또, 그녀는 어떻게 이 여행을 떠날 수 있었을까.

여염집 아낙은 무릇 규방이나 침선에서 다도를 익혀야 한다고 가르치던 시대. 조선 산천을 마음에 품었던 소녀는 누구도 엄두조차 내지 못했던 일을 계획한다. 바로 여행이다.

그런데 이 여행은 강원도 원주에서 의주를 거쳐 충청북도 제천 의림지와 금강산 관동팔경을 돌아 설악산과 서울까지 이어진다. 각 위치의 직선거리만 재봐도 1,000km에 여행 기간만 한 달이 넘는다. 교통이 발달한 오늘날에도 쉽지 않은 여정이다.

게다가 법도까지 어긴 여행이 관아에 적발되면, 곤장 세례를 피해갈 수 없었다. 하지만 금원은 "여자는 세상과 절연된 깊숙한 규방에서 살면서 총명과 식견을 넓힐 기회를 얻지 못하고 마침내 자취 없이 사라지고 만다면 얼마나 슬픈 일이냐"라고 말하며 끈질기게 부모를 설득해 세상 밖으로 나온다.

세상의 눈을 피하고자 금원은 남장까지 불사한다. 머리를 동자처럼 땋고, 남자 옷을 입으며 길을 떠난 금원의 당시 나이는 14살이었다.

그렇다면 금원이 위험을 불사하고도 여행을 감행한 이유는 무엇일까.

조선에서 15살이 되면 남자는 관례에 따라 상투를 틀고 관모를 쓰고, 여자는 혼례를 치르며 계례에 따라 쪽을 지고 비녀를 꽂아야 했다. 15살이 되면 나라의 법도가 정하는 대로 한 남자의 아내로, 한 가문의 며느리로, 아이들의 어머니로 살아야 하는 것이다. 금원은 그 마지막 기로에서 일생에 단 한 번이 될지도 모를 자유를 찾기 위해 길을 나섰다.

남장까지 하고 떠난 여행에서 금원은 규방에만 있었다면 절대 할 수 없었을 경험을 했다. 여행에서 금원이 겪은 새로운 경험과 그 속에서 느낀 감정들은 호동서락기에 오롯이 담겼다.

"지나간 일도 스쳐 지나가면 눈 깜짝할 사이의 꿈에 불과하다.

글로 전하지 않으면 누가 지금의 금원을 알겠는가.

…읊은 시들도 흩어져 잃어버릴까, 역시 간략하게 기록한다."

-호동서락기 中-

그런데 이상하게도 호동서락기는 여행 직후가 아닌 20년이나 지난 후에야 쓰인다. 금원이 20년 만에 호동서락기를 쓴 이유는 무엇일까. 감추고 살아야 했던 조선 여인의 삶은 KBS '천상의 컬렉션'(7월 8일 방송, KBS 1TV)에서 확인할 수 있다.

한편, 남장 차림으로 여행을 떠난 김금원의 이야기에 녹화장이 술렁거렸다. 이에 역사 강사 이다지는 "'남장 여인' 이야기는 조선 후기에 크게 유행했던 코드"라며 남장을 하고 과거시험을 보러 들어간 여인의 이야기를 다룬 '방한림전'등 구체적인 사례를 들었다.

(사진 왼쪽부터) 노근묵란도, 감은사지 사리장엄구, 호동서락기

(사진 왼쪽부터) 노근묵란도, 감은사지 사리장엄구, 호동서락기[연관기사] 쌀알보다 작은 ‘0.3mm의 예술’…신라의 르네상스를 증명하다

이날 방송에서 배우 김수로는 뿌리 뽑힌 조국의 비애가 담긴 '노근묵란도'를, 가수 이현우는 작자 미상의 신묘한 '감은사지 사리장엄구'를 소개한다.

[프로덕션2] 박성희 kbs.psh@kbs.co.kr

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘호동서락기’, 금기를 깬 한 조선 여인의 기록

-

- 입력 2017-07-08 08:04:19

조선에서 여인으로 산다는 것은 어떤 의미였을까.

조선 왕조의 바탕이 되는 경국대전에는 '사족의 부녀로서 산간이나 물가에서 잔치를 즐기는 자, 야제(野祭)나 산천 성황 사묘제(山川城隍祠廟祭)를 행하는 자는 장(杖) 100대에 처한다'는 조항이 있다. 아녀자가 여행을 다니거나 산수를 즐기는 것을 엄격하게 금지한 것이다.

이런 시대적 상황 속에서 금기를 깬 한 여인의 기록이 있다. 필사본으로 남아 후대에까지 널리 읽힌 '호동서락기(湖東西洛記)'이다.

'호동서락기'는 충청도 호서지방의 호(湖), 금강산과 관동팔경의 동(東), 평양과 의주를 포함한 관서지방의 서(西), 한양의 락(洛)을 합쳐 만든 제목으로 저자 김금원이 밟은 여정을 고스란히 적은 유람기다.

스스로 '금원'이라는 호를 붙인 14살 소녀가 한 달이 넘게 변변한 교통수단도 없이 떠난 여행. 엄중한 처벌까지 따랐는데도 금원이 여행을 감행한 이유는 무엇일까. 또, 그녀는 어떻게 이 여행을 떠날 수 있었을까.

여염집 아낙은 무릇 규방이나 침선에서 다도를 익혀야 한다고 가르치던 시대. 조선 산천을 마음에 품었던 소녀는 누구도 엄두조차 내지 못했던 일을 계획한다. 바로 여행이다.

그런데 이 여행은 강원도 원주에서 의주를 거쳐 충청북도 제천 의림지와 금강산 관동팔경을 돌아 설악산과 서울까지 이어진다. 각 위치의 직선거리만 재봐도 1,000km에 여행 기간만 한 달이 넘는다. 교통이 발달한 오늘날에도 쉽지 않은 여정이다.

게다가 법도까지 어긴 여행이 관아에 적발되면, 곤장 세례를 피해갈 수 없었다. 하지만 금원은 "여자는 세상과 절연된 깊숙한 규방에서 살면서 총명과 식견을 넓힐 기회를 얻지 못하고 마침내 자취 없이 사라지고 만다면 얼마나 슬픈 일이냐"라고 말하며 끈질기게 부모를 설득해 세상 밖으로 나온다.

세상의 눈을 피하고자 금원은 남장까지 불사한다. 머리를 동자처럼 땋고, 남자 옷을 입으며 길을 떠난 금원의 당시 나이는 14살이었다.

그렇다면 금원이 위험을 불사하고도 여행을 감행한 이유는 무엇일까.

조선에서 15살이 되면 남자는 관례에 따라 상투를 틀고 관모를 쓰고, 여자는 혼례를 치르며 계례에 따라 쪽을 지고 비녀를 꽂아야 했다. 15살이 되면 나라의 법도가 정하는 대로 한 남자의 아내로, 한 가문의 며느리로, 아이들의 어머니로 살아야 하는 것이다. 금원은 그 마지막 기로에서 일생에 단 한 번이 될지도 모를 자유를 찾기 위해 길을 나섰다.

남장까지 하고 떠난 여행에서 금원은 규방에만 있었다면 절대 할 수 없었을 경험을 했다. 여행에서 금원이 겪은 새로운 경험과 그 속에서 느낀 감정들은 호동서락기에 오롯이 담겼다.

"지나간 일도 스쳐 지나가면 눈 깜짝할 사이의 꿈에 불과하다.

글로 전하지 않으면 누가 지금의 금원을 알겠는가.

…읊은 시들도 흩어져 잃어버릴까, 역시 간략하게 기록한다."

-호동서락기 中-

그런데 이상하게도 호동서락기는 여행 직후가 아닌 20년이나 지난 후에야 쓰인다. 금원이 20년 만에 호동서락기를 쓴 이유는 무엇일까. 감추고 살아야 했던 조선 여인의 삶은 KBS '천상의 컬렉션'(7월 8일 방송, KBS 1TV)에서 확인할 수 있다.

한편, 남장 차림으로 여행을 떠난 김금원의 이야기에 녹화장이 술렁거렸다. 이에 역사 강사 이다지는 "'남장 여인' 이야기는 조선 후기에 크게 유행했던 코드"라며 남장을 하고 과거시험을 보러 들어간 여인의 이야기를 다룬 '방한림전'등 구체적인 사례를 들었다.

[연관기사] 쌀알보다 작은 ‘0.3mm의 예술’…신라의 르네상스를 증명하다

이날 방송에서 배우 김수로는 뿌리 뽑힌 조국의 비애가 담긴 '노근묵란도'를, 가수 이현우는 작자 미상의 신묘한 '감은사지 사리장엄구'를 소개한다.

[프로덕션2] 박성희 kbs.psh@kbs.co.kr

조선 왕조의 바탕이 되는 경국대전에는 '사족의 부녀로서 산간이나 물가에서 잔치를 즐기는 자, 야제(野祭)나 산천 성황 사묘제(山川城隍祠廟祭)를 행하는 자는 장(杖) 100대에 처한다'는 조항이 있다. 아녀자가 여행을 다니거나 산수를 즐기는 것을 엄격하게 금지한 것이다.

이런 시대적 상황 속에서 금기를 깬 한 여인의 기록이 있다. 필사본으로 남아 후대에까지 널리 읽힌 '호동서락기(湖東西洛記)'이다.

'호동서락기'는 충청도 호서지방의 호(湖), 금강산과 관동팔경의 동(東), 평양과 의주를 포함한 관서지방의 서(西), 한양의 락(洛)을 합쳐 만든 제목으로 저자 김금원이 밟은 여정을 고스란히 적은 유람기다.

스스로 '금원'이라는 호를 붙인 14살 소녀가 한 달이 넘게 변변한 교통수단도 없이 떠난 여행. 엄중한 처벌까지 따랐는데도 금원이 여행을 감행한 이유는 무엇일까. 또, 그녀는 어떻게 이 여행을 떠날 수 있었을까.

여염집 아낙은 무릇 규방이나 침선에서 다도를 익혀야 한다고 가르치던 시대. 조선 산천을 마음에 품었던 소녀는 누구도 엄두조차 내지 못했던 일을 계획한다. 바로 여행이다.

그런데 이 여행은 강원도 원주에서 의주를 거쳐 충청북도 제천 의림지와 금강산 관동팔경을 돌아 설악산과 서울까지 이어진다. 각 위치의 직선거리만 재봐도 1,000km에 여행 기간만 한 달이 넘는다. 교통이 발달한 오늘날에도 쉽지 않은 여정이다.

게다가 법도까지 어긴 여행이 관아에 적발되면, 곤장 세례를 피해갈 수 없었다. 하지만 금원은 "여자는 세상과 절연된 깊숙한 규방에서 살면서 총명과 식견을 넓힐 기회를 얻지 못하고 마침내 자취 없이 사라지고 만다면 얼마나 슬픈 일이냐"라고 말하며 끈질기게 부모를 설득해 세상 밖으로 나온다.

세상의 눈을 피하고자 금원은 남장까지 불사한다. 머리를 동자처럼 땋고, 남자 옷을 입으며 길을 떠난 금원의 당시 나이는 14살이었다.

그렇다면 금원이 위험을 불사하고도 여행을 감행한 이유는 무엇일까.

조선에서 15살이 되면 남자는 관례에 따라 상투를 틀고 관모를 쓰고, 여자는 혼례를 치르며 계례에 따라 쪽을 지고 비녀를 꽂아야 했다. 15살이 되면 나라의 법도가 정하는 대로 한 남자의 아내로, 한 가문의 며느리로, 아이들의 어머니로 살아야 하는 것이다. 금원은 그 마지막 기로에서 일생에 단 한 번이 될지도 모를 자유를 찾기 위해 길을 나섰다.

남장까지 하고 떠난 여행에서 금원은 규방에만 있었다면 절대 할 수 없었을 경험을 했다. 여행에서 금원이 겪은 새로운 경험과 그 속에서 느낀 감정들은 호동서락기에 오롯이 담겼다.

"지나간 일도 스쳐 지나가면 눈 깜짝할 사이의 꿈에 불과하다.

글로 전하지 않으면 누가 지금의 금원을 알겠는가.

…읊은 시들도 흩어져 잃어버릴까, 역시 간략하게 기록한다."

-호동서락기 中-

그런데 이상하게도 호동서락기는 여행 직후가 아닌 20년이나 지난 후에야 쓰인다. 금원이 20년 만에 호동서락기를 쓴 이유는 무엇일까. 감추고 살아야 했던 조선 여인의 삶은 KBS '천상의 컬렉션'(7월 8일 방송, KBS 1TV)에서 확인할 수 있다.

한편, 남장 차림으로 여행을 떠난 김금원의 이야기에 녹화장이 술렁거렸다. 이에 역사 강사 이다지는 "'남장 여인' 이야기는 조선 후기에 크게 유행했던 코드"라며 남장을 하고 과거시험을 보러 들어간 여인의 이야기를 다룬 '방한림전'등 구체적인 사례를 들었다.

[연관기사] 쌀알보다 작은 ‘0.3mm의 예술’…신라의 르네상스를 증명하다

이날 방송에서 배우 김수로는 뿌리 뽑힌 조국의 비애가 담긴 '노근묵란도'를, 가수 이현우는 작자 미상의 신묘한 '감은사지 사리장엄구'를 소개한다.

[프로덕션2] 박성희 kbs.psh@kbs.co.kr

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.