울창한 숲 사이로 난 길, 제주 동백동산 탐방로입니다. 난대상록활엽수림의 극상림답게 양치류와 관목, 교목이 빽빽하게 어우러집니다. 제주 곶자왈에서만 볼 수 있는 독특한 식물도 많습니다. 하지만 식물 앞에 이름표가 없습니다. 탐방로 처음부터 끝까지, 식물을 설명해주는 팻말이 없습니다.

다양한 식물 종이 빽빽하게 자라는 제주 동백동산.

다양한 식물 종이 빽빽하게 자라는 제주 동백동산.

처음부터 나무 이름표가 없었던 것은 아니라고 합니다. 길을 따라 식물 앞에 이름표가 붙어 있었습니다. 탐방객들의 이해를 돕기 위해 이름표에 나무의 특징도 설명했습니다. 그러다가 갑자기 주민들의 반대로 이름표를 모두 제거했습니다. 주민들은 왜 반대했을까요?

황칠나무

황칠나무

동백동산에는 황칠나무가 많습니다. 황칠나무는 수액이 황금빛을 냅니다. 적갈색을 내는 옻나무와 달리 금빛으로 빛나 과거 고급 칠공예에 사용됐습니다. 삼국시대부터 귀중한 특산물입니다. 나무 자체가 약재로도 사용됩니다. 사포닌이 많다고 해서 '산삼나무'라고 부르기도 합니다.

황칠나무에 난 상처

황칠나무에 난 상처

황칠나무 앞에도 이름표가 있었습니다. 그러자 일부 탐방객들이 황칠나무에 흠집을 냈습니다. 실제로 황금빛 수액이 나오는지 보려고 그랬겠지요. 몰래 나무를 잘라가는 사람도 있었습니다. 다른 곳에서는 희귀식물인 제주 백서향이나 한란이 뿌리째 뽑혀나가기도 했습니다. 주민들은 결국 모든 이름표를 없앴습니다. 동백동산의 식물이 조금이라도 다쳐서는 안 된다는 생각이었습니다. 숲을 대하는 주민들의 남다른 애착이 엿보입니다.

동백동산 탐방에 앞서 해설사로부터 설명을 듣는 탐방객.

동백동산 탐방에 앞서 해설사로부터 설명을 듣는 탐방객.

탐방로 입구에는 안내판이 있습니다. 동백동산에 대한 간단한 설명과 함께 탐방로 지도가 있습니다. 특이한 건 그 옆에 서 있는 '선흘1리 생명 약속'입니다. 주민들이 결의한 내용을 안내판으로 소개합니다. 탐방객들은 탐방에 앞서 해설사로부터 '생명 약속'에 대한 설명을 듣습니다.

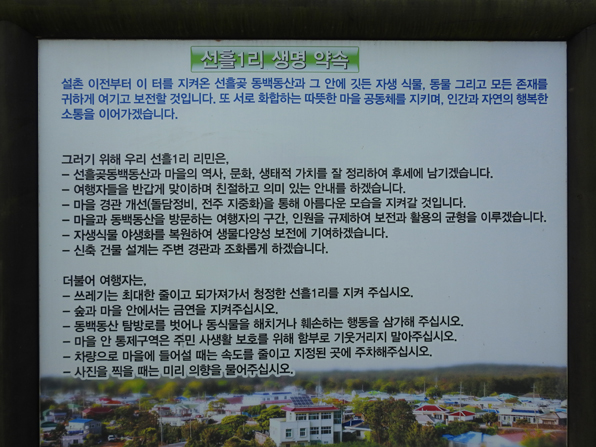

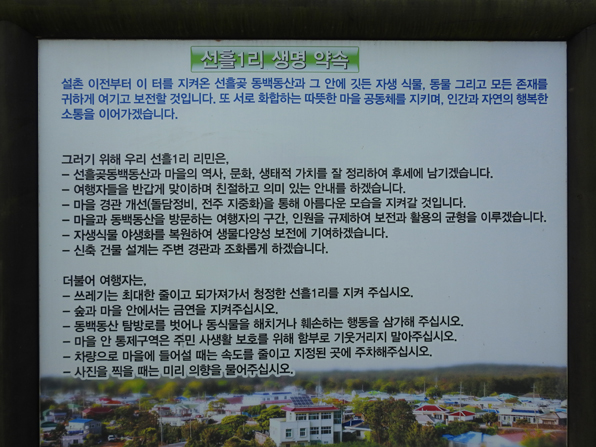

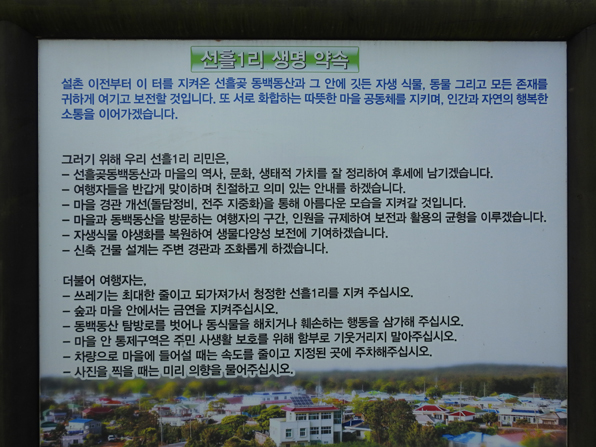

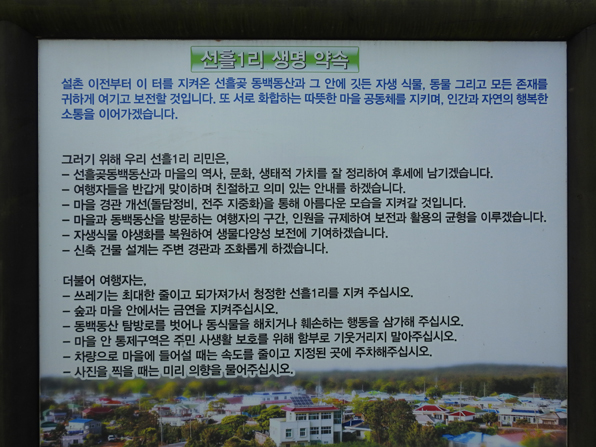

주민들이 정한 ‘선흘1리 생명 약속’

주민들이 정한 ‘선흘1리 생명 약속’

'선흘곶 동백동산과 그 안에 깃든 자생 식물, 동물 그리고 모든 존재를 귀하게 여기고 보전할 것입니다.' '생명 약속'의 첫 번째 문장입니다. 주민들이 함께 모인 '원탁 회의'에서 결정된 내용입니다. 생명뿐만 아니라 '모든 존재'를 귀하게 여긴다는 것, 역시 남다릅니다. 이런 마음가짐이 어디에서 나왔을까요?

동백동산 샘물 터

동백동산 샘물 터

4.3 사건 유적지 도틀굴. 지금은 입구가 막혀 있다.

4.3 사건 유적지 도틀굴. 지금은 입구가 막혀 있다.

동백동산은 주민들의 삶의 터전이었습니다. 물을 긷고, 빨래하고, 가축을 키우고, 땔감을 얻고, 숯을 구웠습니다. 650년 전, 마을이 형성된 것 자체가 동백동산이 있었기 때문에 가능했습니다. 즐거운 기억뿐만 아니라 아픔도 깃들어 있습니다. 4.3 사건 당시 굴속으로 피신했다가 학살된 비극의 현장도 고스란히 남아 있습니다. 긴 세월 속에 동백동산은 주민들 삶의 일부가 됐습니다. 이러니 동백동산의 '모든 존재'가 소중할 수밖에 없습니다.

1971년 상수도가 보급되고 동백동산이 제주도 기념물로 지정되면서 주민들은 더는 물을 긷지 않습니다. 땔감을 얻지도, 가축을 방목하지도 않습니다. 그럼에도 주민들은 숲을 소중히 지켰습니다. 그 숲은 다시 주민들에게 복덩이로 돌아왔습니다. 2010년 환경부가 습지보호지역으로 지정하면서부터입니다.

습지보호지역으로 지정된 동백동산 습지(2010). 람사르 습지 지정(2011).

습지보호지역으로 지정된 동백동산 습지(2010). 람사르 습지 지정(2011).

정부의 지원 속에 주민들은 전문가로부터 생태 교육을 받고 간담회를 열었습니다. 동백동산의 생태적 가치를 살려 마을을 활성화하는 방안을 모색했습니다. 주민들은 '생태 관광'을 선택했습니다. 탐방객들이 동백동산을 체험하도록 하고 주민들은 그 과정에 참여해 경제적 이익을 얻도록 하는 겁니다.

동백동산 습지센터.

동백동산 습지센터.

성과는 놀라웠습니다. 탐방객이 2014년 18,712명에서 2015년 23,167명, 2016년 29,582 명으로 급증했습니다. 주민들의 일자리도 늘었습니다. 교육을 받고 생태해설사로 활동하는 주민이 27명입니다. 습지센터에서 상시 근무하는 주민도 13명입니다. 마을 주민이 운영하는 식당도 인기입니다. 전에는 없던 식당 6곳이 생겼고 숙박시설 4곳과 카페도 잇따라 문을 열었습니다. 직접 생산한 농산물을 습지센터 '선흘장터'에서 팔아 한해 2천만 원에 이르는 매출을 올렸습니다.

주민 농산물을 판매하는 ‘선흘장터’

주민 농산물을 판매하는 ‘선흘장터’

생산자 주민 이름이 적혀 있는 농산물

생산자 주민 이름이 적혀 있는 농산물

마을 인구도 다시 늘기 시작했습니다. 젊은 사람이 빠져나가면서 2012년 660명으로 줄었다가 지금은 720명으로 늘었습니다. 30~40대 젊은 층이 다시 들어오기 시작한 겁니다. 폐교 위기로 치닫던 선흘분교도 학생이 2011년 11명에서 30명으로 늘었습니다. 늙어가던 마을이 다시 젊게 살아난 겁니다.

함덕초등학교 선흘분교

함덕초등학교 선흘분교

주민들은 이제 주변 지역의 생태에도 관심을 두고 보호 활동에 나섭니다. 최근 동백동산 옆에 대형동물을 풀어놓는 '사파리 월드' 사업이 추진되자 주민들은 개발을 반대하는 성명서를 냈습니다. 개발 사업이 동백동산의 생태에도 영향을 줄 뿐만 아니라 곶자왈 보전 정책에도 맞지 않는다는 겁니다. 동백동산의 주민들의 환경 의식마저 바꿔놓았습니다.

탐방객에게 동백동산 생태를 설명하는 주민 해설사.

탐방객에게 동백동산 생태를 설명하는 주민 해설사.

국내 다른 곳에서는 주민들이 보호지역 지정을 반대하기도 합니다. 규제 때문에 개발을 못 한다는 이유에서입니다. 하지만 동백동산 주민들은 다릅니다. 개발이 당장 경제적 이익을 가져올 수는 있지만, 다음 세대에는 오히려 해가 된다는 겁니다. 미래를 위해 지금 우리의 욕심을 절제해야 한다고 주민들은 말합니다. 첫 생태교육을 받고 나서 한 주민은 이렇게 말했습니다.

"마을에서 이런 교육을 받기 전에는 나무를 구분할 때는 쓸모있는 나무와 쓸모없는 나무로 나누어 생각했고, 곤충은 해충과 익충으로만 구분했습니다. 그런데 교육을 받은 지금은 키 큰 나무, 키 작은 나무, 날아다니는 곤충, 기어 다니는 곤충 이렇게 구분합니다. 하하하.”

현재를 넘어 미래를, 사람 중심을 넘어 '모든 존재'를 소중히 여기는 주민들이 있다는 것, 동백동산이 특별해지는 가장 큰 이유입니다.

[연관기사] 동백동산① 돌투성이 곶자왈에 물이 고인 까닭은?

다양한 식물 종이 빽빽하게 자라는 제주 동백동산.

다양한 식물 종이 빽빽하게 자라는 제주 동백동산.처음부터 나무 이름표가 없었던 것은 아니라고 합니다. 길을 따라 식물 앞에 이름표가 붙어 있었습니다. 탐방객들의 이해를 돕기 위해 이름표에 나무의 특징도 설명했습니다. 그러다가 갑자기 주민들의 반대로 이름표를 모두 제거했습니다. 주민들은 왜 반대했을까요?

황칠나무

황칠나무동백동산에는 황칠나무가 많습니다. 황칠나무는 수액이 황금빛을 냅니다. 적갈색을 내는 옻나무와 달리 금빛으로 빛나 과거 고급 칠공예에 사용됐습니다. 삼국시대부터 귀중한 특산물입니다. 나무 자체가 약재로도 사용됩니다. 사포닌이 많다고 해서 '산삼나무'라고 부르기도 합니다.

황칠나무에 난 상처

황칠나무에 난 상처황칠나무 앞에도 이름표가 있었습니다. 그러자 일부 탐방객들이 황칠나무에 흠집을 냈습니다. 실제로 황금빛 수액이 나오는지 보려고 그랬겠지요. 몰래 나무를 잘라가는 사람도 있었습니다. 다른 곳에서는 희귀식물인 제주 백서향이나 한란이 뿌리째 뽑혀나가기도 했습니다. 주민들은 결국 모든 이름표를 없앴습니다. 동백동산의 식물이 조금이라도 다쳐서는 안 된다는 생각이었습니다. 숲을 대하는 주민들의 남다른 애착이 엿보입니다.

동백동산 탐방에 앞서 해설사로부터 설명을 듣는 탐방객.

동백동산 탐방에 앞서 해설사로부터 설명을 듣는 탐방객.탐방로 입구에는 안내판이 있습니다. 동백동산에 대한 간단한 설명과 함께 탐방로 지도가 있습니다. 특이한 건 그 옆에 서 있는 '선흘1리 생명 약속'입니다. 주민들이 결의한 내용을 안내판으로 소개합니다. 탐방객들은 탐방에 앞서 해설사로부터 '생명 약속'에 대한 설명을 듣습니다.

주민들이 정한 ‘선흘1리 생명 약속’

주민들이 정한 ‘선흘1리 생명 약속’'선흘곶 동백동산과 그 안에 깃든 자생 식물, 동물 그리고 모든 존재를 귀하게 여기고 보전할 것입니다.' '생명 약속'의 첫 번째 문장입니다. 주민들이 함께 모인 '원탁 회의'에서 결정된 내용입니다. 생명뿐만 아니라 '모든 존재'를 귀하게 여긴다는 것, 역시 남다릅니다. 이런 마음가짐이 어디에서 나왔을까요?

동백동산 샘물 터

동백동산 샘물 터 4.3 사건 유적지 도틀굴. 지금은 입구가 막혀 있다.

4.3 사건 유적지 도틀굴. 지금은 입구가 막혀 있다.동백동산은 주민들의 삶의 터전이었습니다. 물을 긷고, 빨래하고, 가축을 키우고, 땔감을 얻고, 숯을 구웠습니다. 650년 전, 마을이 형성된 것 자체가 동백동산이 있었기 때문에 가능했습니다. 즐거운 기억뿐만 아니라 아픔도 깃들어 있습니다. 4.3 사건 당시 굴속으로 피신했다가 학살된 비극의 현장도 고스란히 남아 있습니다. 긴 세월 속에 동백동산은 주민들 삶의 일부가 됐습니다. 이러니 동백동산의 '모든 존재'가 소중할 수밖에 없습니다.

1971년 상수도가 보급되고 동백동산이 제주도 기념물로 지정되면서 주민들은 더는 물을 긷지 않습니다. 땔감을 얻지도, 가축을 방목하지도 않습니다. 그럼에도 주민들은 숲을 소중히 지켰습니다. 그 숲은 다시 주민들에게 복덩이로 돌아왔습니다. 2010년 환경부가 습지보호지역으로 지정하면서부터입니다.

습지보호지역으로 지정된 동백동산 습지(2010). 람사르 습지 지정(2011).

습지보호지역으로 지정된 동백동산 습지(2010). 람사르 습지 지정(2011).정부의 지원 속에 주민들은 전문가로부터 생태 교육을 받고 간담회를 열었습니다. 동백동산의 생태적 가치를 살려 마을을 활성화하는 방안을 모색했습니다. 주민들은 '생태 관광'을 선택했습니다. 탐방객들이 동백동산을 체험하도록 하고 주민들은 그 과정에 참여해 경제적 이익을 얻도록 하는 겁니다.

동백동산 습지센터.

동백동산 습지센터.성과는 놀라웠습니다. 탐방객이 2014년 18,712명에서 2015년 23,167명, 2016년 29,582 명으로 급증했습니다. 주민들의 일자리도 늘었습니다. 교육을 받고 생태해설사로 활동하는 주민이 27명입니다. 습지센터에서 상시 근무하는 주민도 13명입니다. 마을 주민이 운영하는 식당도 인기입니다. 전에는 없던 식당 6곳이 생겼고 숙박시설 4곳과 카페도 잇따라 문을 열었습니다. 직접 생산한 농산물을 습지센터 '선흘장터'에서 팔아 한해 2천만 원에 이르는 매출을 올렸습니다.

주민 농산물을 판매하는 ‘선흘장터’

주민 농산물을 판매하는 ‘선흘장터’ 생산자 주민 이름이 적혀 있는 농산물

생산자 주민 이름이 적혀 있는 농산물마을 인구도 다시 늘기 시작했습니다. 젊은 사람이 빠져나가면서 2012년 660명으로 줄었다가 지금은 720명으로 늘었습니다. 30~40대 젊은 층이 다시 들어오기 시작한 겁니다. 폐교 위기로 치닫던 선흘분교도 학생이 2011년 11명에서 30명으로 늘었습니다. 늙어가던 마을이 다시 젊게 살아난 겁니다.

함덕초등학교 선흘분교

함덕초등학교 선흘분교주민들은 이제 주변 지역의 생태에도 관심을 두고 보호 활동에 나섭니다. 최근 동백동산 옆에 대형동물을 풀어놓는 '사파리 월드' 사업이 추진되자 주민들은 개발을 반대하는 성명서를 냈습니다. 개발 사업이 동백동산의 생태에도 영향을 줄 뿐만 아니라 곶자왈 보전 정책에도 맞지 않는다는 겁니다. 동백동산의 주민들의 환경 의식마저 바꿔놓았습니다.

탐방객에게 동백동산 생태를 설명하는 주민 해설사.

탐방객에게 동백동산 생태를 설명하는 주민 해설사.국내 다른 곳에서는 주민들이 보호지역 지정을 반대하기도 합니다. 규제 때문에 개발을 못 한다는 이유에서입니다. 하지만 동백동산 주민들은 다릅니다. 개발이 당장 경제적 이익을 가져올 수는 있지만, 다음 세대에는 오히려 해가 된다는 겁니다. 미래를 위해 지금 우리의 욕심을 절제해야 한다고 주민들은 말합니다. 첫 생태교육을 받고 나서 한 주민은 이렇게 말했습니다.

"마을에서 이런 교육을 받기 전에는 나무를 구분할 때는 쓸모있는 나무와 쓸모없는 나무로 나누어 생각했고, 곤충은 해충과 익충으로만 구분했습니다. 그런데 교육을 받은 지금은 키 큰 나무, 키 작은 나무, 날아다니는 곤충, 기어 다니는 곤충 이렇게 구분합니다. 하하하.”

현재를 넘어 미래를, 사람 중심을 넘어 '모든 존재'를 소중히 여기는 주민들이 있다는 것, 동백동산이 특별해지는 가장 큰 이유입니다.

[연관기사] 동백동산① 돌투성이 곶자왈에 물이 고인 까닭은?

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 동백동산② 난대활엽수의 극상림…나무 이름표가 없는 까닭은?

-

- 입력 2017-07-08 09:08:08

울창한 숲 사이로 난 길, 제주 동백동산 탐방로입니다. 난대상록활엽수림의 극상림답게 양치류와 관목, 교목이 빽빽하게 어우러집니다. 제주 곶자왈에서만 볼 수 있는 독특한 식물도 많습니다. 하지만 식물 앞에 이름표가 없습니다. 탐방로 처음부터 끝까지, 식물을 설명해주는 팻말이 없습니다.

처음부터 나무 이름표가 없었던 것은 아니라고 합니다. 길을 따라 식물 앞에 이름표가 붙어 있었습니다. 탐방객들의 이해를 돕기 위해 이름표에 나무의 특징도 설명했습니다. 그러다가 갑자기 주민들의 반대로 이름표를 모두 제거했습니다. 주민들은 왜 반대했을까요?

동백동산에는 황칠나무가 많습니다. 황칠나무는 수액이 황금빛을 냅니다. 적갈색을 내는 옻나무와 달리 금빛으로 빛나 과거 고급 칠공예에 사용됐습니다. 삼국시대부터 귀중한 특산물입니다. 나무 자체가 약재로도 사용됩니다. 사포닌이 많다고 해서 '산삼나무'라고 부르기도 합니다.

황칠나무 앞에도 이름표가 있었습니다. 그러자 일부 탐방객들이 황칠나무에 흠집을 냈습니다. 실제로 황금빛 수액이 나오는지 보려고 그랬겠지요. 몰래 나무를 잘라가는 사람도 있었습니다. 다른 곳에서는 희귀식물인 제주 백서향이나 한란이 뿌리째 뽑혀나가기도 했습니다. 주민들은 결국 모든 이름표를 없앴습니다. 동백동산의 식물이 조금이라도 다쳐서는 안 된다는 생각이었습니다. 숲을 대하는 주민들의 남다른 애착이 엿보입니다.

탐방로 입구에는 안내판이 있습니다. 동백동산에 대한 간단한 설명과 함께 탐방로 지도가 있습니다. 특이한 건 그 옆에 서 있는 '선흘1리 생명 약속'입니다. 주민들이 결의한 내용을 안내판으로 소개합니다. 탐방객들은 탐방에 앞서 해설사로부터 '생명 약속'에 대한 설명을 듣습니다.

'선흘곶 동백동산과 그 안에 깃든 자생 식물, 동물 그리고 모든 존재를 귀하게 여기고 보전할 것입니다.' '생명 약속'의 첫 번째 문장입니다. 주민들이 함께 모인 '원탁 회의'에서 결정된 내용입니다. 생명뿐만 아니라 '모든 존재'를 귀하게 여긴다는 것, 역시 남다릅니다. 이런 마음가짐이 어디에서 나왔을까요?

동백동산은 주민들의 삶의 터전이었습니다. 물을 긷고, 빨래하고, 가축을 키우고, 땔감을 얻고, 숯을 구웠습니다. 650년 전, 마을이 형성된 것 자체가 동백동산이 있었기 때문에 가능했습니다. 즐거운 기억뿐만 아니라 아픔도 깃들어 있습니다. 4.3 사건 당시 굴속으로 피신했다가 학살된 비극의 현장도 고스란히 남아 있습니다. 긴 세월 속에 동백동산은 주민들 삶의 일부가 됐습니다. 이러니 동백동산의 '모든 존재'가 소중할 수밖에 없습니다.

1971년 상수도가 보급되고 동백동산이 제주도 기념물로 지정되면서 주민들은 더는 물을 긷지 않습니다. 땔감을 얻지도, 가축을 방목하지도 않습니다. 그럼에도 주민들은 숲을 소중히 지켰습니다. 그 숲은 다시 주민들에게 복덩이로 돌아왔습니다. 2010년 환경부가 습지보호지역으로 지정하면서부터입니다.

정부의 지원 속에 주민들은 전문가로부터 생태 교육을 받고 간담회를 열었습니다. 동백동산의 생태적 가치를 살려 마을을 활성화하는 방안을 모색했습니다. 주민들은 '생태 관광'을 선택했습니다. 탐방객들이 동백동산을 체험하도록 하고 주민들은 그 과정에 참여해 경제적 이익을 얻도록 하는 겁니다.

성과는 놀라웠습니다. 탐방객이 2014년 18,712명에서 2015년 23,167명, 2016년 29,582 명으로 급증했습니다. 주민들의 일자리도 늘었습니다. 교육을 받고 생태해설사로 활동하는 주민이 27명입니다. 습지센터에서 상시 근무하는 주민도 13명입니다. 마을 주민이 운영하는 식당도 인기입니다. 전에는 없던 식당 6곳이 생겼고 숙박시설 4곳과 카페도 잇따라 문을 열었습니다. 직접 생산한 농산물을 습지센터 '선흘장터'에서 팔아 한해 2천만 원에 이르는 매출을 올렸습니다.

마을 인구도 다시 늘기 시작했습니다. 젊은 사람이 빠져나가면서 2012년 660명으로 줄었다가 지금은 720명으로 늘었습니다. 30~40대 젊은 층이 다시 들어오기 시작한 겁니다. 폐교 위기로 치닫던 선흘분교도 학생이 2011년 11명에서 30명으로 늘었습니다. 늙어가던 마을이 다시 젊게 살아난 겁니다.

주민들은 이제 주변 지역의 생태에도 관심을 두고 보호 활동에 나섭니다. 최근 동백동산 옆에 대형동물을 풀어놓는 '사파리 월드' 사업이 추진되자 주민들은 개발을 반대하는 성명서를 냈습니다. 개발 사업이 동백동산의 생태에도 영향을 줄 뿐만 아니라 곶자왈 보전 정책에도 맞지 않는다는 겁니다. 동백동산의 주민들의 환경 의식마저 바꿔놓았습니다.

국내 다른 곳에서는 주민들이 보호지역 지정을 반대하기도 합니다. 규제 때문에 개발을 못 한다는 이유에서입니다. 하지만 동백동산 주민들은 다릅니다. 개발이 당장 경제적 이익을 가져올 수는 있지만, 다음 세대에는 오히려 해가 된다는 겁니다. 미래를 위해 지금 우리의 욕심을 절제해야 한다고 주민들은 말합니다. 첫 생태교육을 받고 나서 한 주민은 이렇게 말했습니다.

"마을에서 이런 교육을 받기 전에는 나무를 구분할 때는 쓸모있는 나무와 쓸모없는 나무로 나누어 생각했고, 곤충은 해충과 익충으로만 구분했습니다. 그런데 교육을 받은 지금은 키 큰 나무, 키 작은 나무, 날아다니는 곤충, 기어 다니는 곤충 이렇게 구분합니다. 하하하.”

현재를 넘어 미래를, 사람 중심을 넘어 '모든 존재'를 소중히 여기는 주민들이 있다는 것, 동백동산이 특별해지는 가장 큰 이유입니다.

[연관기사] 동백동산① 돌투성이 곶자왈에 물이 고인 까닭은?

처음부터 나무 이름표가 없었던 것은 아니라고 합니다. 길을 따라 식물 앞에 이름표가 붙어 있었습니다. 탐방객들의 이해를 돕기 위해 이름표에 나무의 특징도 설명했습니다. 그러다가 갑자기 주민들의 반대로 이름표를 모두 제거했습니다. 주민들은 왜 반대했을까요?

동백동산에는 황칠나무가 많습니다. 황칠나무는 수액이 황금빛을 냅니다. 적갈색을 내는 옻나무와 달리 금빛으로 빛나 과거 고급 칠공예에 사용됐습니다. 삼국시대부터 귀중한 특산물입니다. 나무 자체가 약재로도 사용됩니다. 사포닌이 많다고 해서 '산삼나무'라고 부르기도 합니다.

황칠나무 앞에도 이름표가 있었습니다. 그러자 일부 탐방객들이 황칠나무에 흠집을 냈습니다. 실제로 황금빛 수액이 나오는지 보려고 그랬겠지요. 몰래 나무를 잘라가는 사람도 있었습니다. 다른 곳에서는 희귀식물인 제주 백서향이나 한란이 뿌리째 뽑혀나가기도 했습니다. 주민들은 결국 모든 이름표를 없앴습니다. 동백동산의 식물이 조금이라도 다쳐서는 안 된다는 생각이었습니다. 숲을 대하는 주민들의 남다른 애착이 엿보입니다.

탐방로 입구에는 안내판이 있습니다. 동백동산에 대한 간단한 설명과 함께 탐방로 지도가 있습니다. 특이한 건 그 옆에 서 있는 '선흘1리 생명 약속'입니다. 주민들이 결의한 내용을 안내판으로 소개합니다. 탐방객들은 탐방에 앞서 해설사로부터 '생명 약속'에 대한 설명을 듣습니다.

'선흘곶 동백동산과 그 안에 깃든 자생 식물, 동물 그리고 모든 존재를 귀하게 여기고 보전할 것입니다.' '생명 약속'의 첫 번째 문장입니다. 주민들이 함께 모인 '원탁 회의'에서 결정된 내용입니다. 생명뿐만 아니라 '모든 존재'를 귀하게 여긴다는 것, 역시 남다릅니다. 이런 마음가짐이 어디에서 나왔을까요?

동백동산은 주민들의 삶의 터전이었습니다. 물을 긷고, 빨래하고, 가축을 키우고, 땔감을 얻고, 숯을 구웠습니다. 650년 전, 마을이 형성된 것 자체가 동백동산이 있었기 때문에 가능했습니다. 즐거운 기억뿐만 아니라 아픔도 깃들어 있습니다. 4.3 사건 당시 굴속으로 피신했다가 학살된 비극의 현장도 고스란히 남아 있습니다. 긴 세월 속에 동백동산은 주민들 삶의 일부가 됐습니다. 이러니 동백동산의 '모든 존재'가 소중할 수밖에 없습니다.

1971년 상수도가 보급되고 동백동산이 제주도 기념물로 지정되면서 주민들은 더는 물을 긷지 않습니다. 땔감을 얻지도, 가축을 방목하지도 않습니다. 그럼에도 주민들은 숲을 소중히 지켰습니다. 그 숲은 다시 주민들에게 복덩이로 돌아왔습니다. 2010년 환경부가 습지보호지역으로 지정하면서부터입니다.

정부의 지원 속에 주민들은 전문가로부터 생태 교육을 받고 간담회를 열었습니다. 동백동산의 생태적 가치를 살려 마을을 활성화하는 방안을 모색했습니다. 주민들은 '생태 관광'을 선택했습니다. 탐방객들이 동백동산을 체험하도록 하고 주민들은 그 과정에 참여해 경제적 이익을 얻도록 하는 겁니다.

성과는 놀라웠습니다. 탐방객이 2014년 18,712명에서 2015년 23,167명, 2016년 29,582 명으로 급증했습니다. 주민들의 일자리도 늘었습니다. 교육을 받고 생태해설사로 활동하는 주민이 27명입니다. 습지센터에서 상시 근무하는 주민도 13명입니다. 마을 주민이 운영하는 식당도 인기입니다. 전에는 없던 식당 6곳이 생겼고 숙박시설 4곳과 카페도 잇따라 문을 열었습니다. 직접 생산한 농산물을 습지센터 '선흘장터'에서 팔아 한해 2천만 원에 이르는 매출을 올렸습니다.

마을 인구도 다시 늘기 시작했습니다. 젊은 사람이 빠져나가면서 2012년 660명으로 줄었다가 지금은 720명으로 늘었습니다. 30~40대 젊은 층이 다시 들어오기 시작한 겁니다. 폐교 위기로 치닫던 선흘분교도 학생이 2011년 11명에서 30명으로 늘었습니다. 늙어가던 마을이 다시 젊게 살아난 겁니다.

주민들은 이제 주변 지역의 생태에도 관심을 두고 보호 활동에 나섭니다. 최근 동백동산 옆에 대형동물을 풀어놓는 '사파리 월드' 사업이 추진되자 주민들은 개발을 반대하는 성명서를 냈습니다. 개발 사업이 동백동산의 생태에도 영향을 줄 뿐만 아니라 곶자왈 보전 정책에도 맞지 않는다는 겁니다. 동백동산의 주민들의 환경 의식마저 바꿔놓았습니다.

국내 다른 곳에서는 주민들이 보호지역 지정을 반대하기도 합니다. 규제 때문에 개발을 못 한다는 이유에서입니다. 하지만 동백동산 주민들은 다릅니다. 개발이 당장 경제적 이익을 가져올 수는 있지만, 다음 세대에는 오히려 해가 된다는 겁니다. 미래를 위해 지금 우리의 욕심을 절제해야 한다고 주민들은 말합니다. 첫 생태교육을 받고 나서 한 주민은 이렇게 말했습니다.

"마을에서 이런 교육을 받기 전에는 나무를 구분할 때는 쓸모있는 나무와 쓸모없는 나무로 나누어 생각했고, 곤충은 해충과 익충으로만 구분했습니다. 그런데 교육을 받은 지금은 키 큰 나무, 키 작은 나무, 날아다니는 곤충, 기어 다니는 곤충 이렇게 구분합니다. 하하하.”

현재를 넘어 미래를, 사람 중심을 넘어 '모든 존재'를 소중히 여기는 주민들이 있다는 것, 동백동산이 특별해지는 가장 큰 이유입니다.

[연관기사] 동백동산① 돌투성이 곶자왈에 물이 고인 까닭은?

-

-

용태영 기자 yongty@kbs.co.kr

용태영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.