평범한 사람들이 만든 혁명…‘3·1운동’ 100년의 과제

입력 2019.03.01 (21:35)

수정 2019.03.01 (22:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

특히 100년전 3.1 운동은 민족독립의 의미를 넘어서는 현재적 가치가 있습니다.

왕정, 전제군주정이었던 전근대 체제를 넘어서서 민주공화정의 기틀을 닦은 전환점이 됐다는 평가를 받고 있습니다.

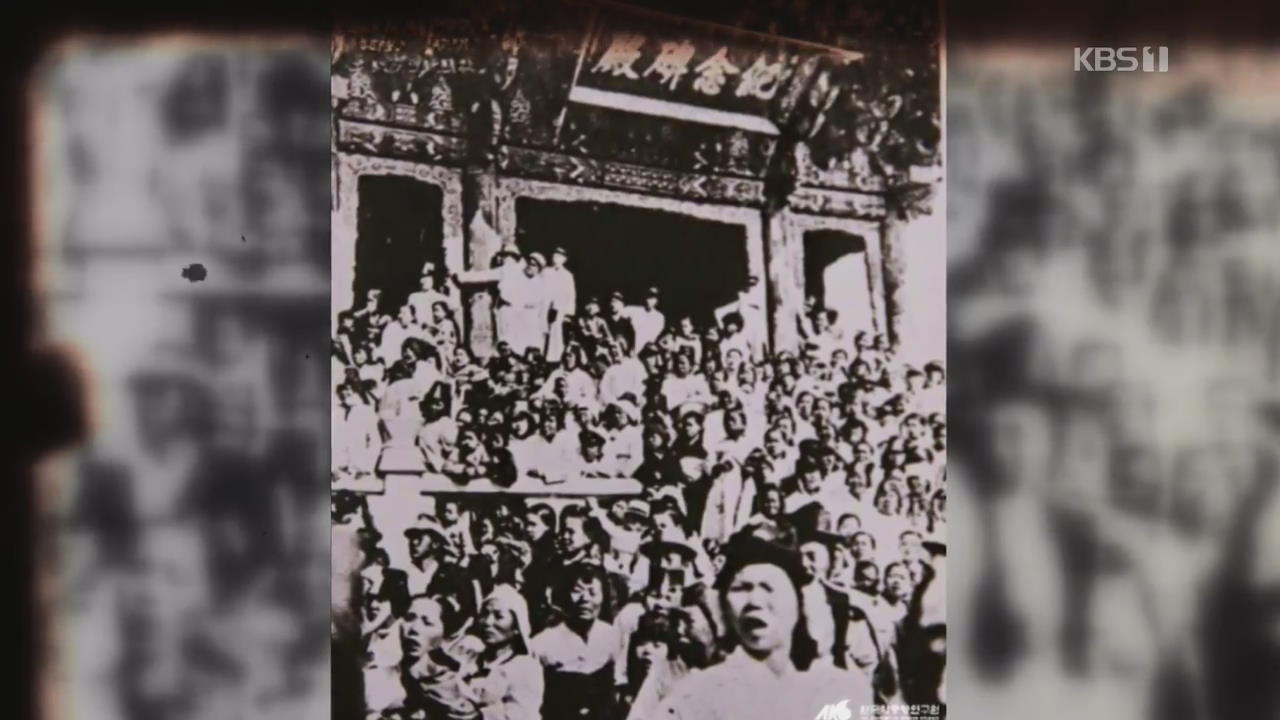

3.1 운동의 가장 큰 특징이 몇몇 지식인의 선언적 운동이 아니라 남녀노소 다양한 계층이 참여했다는 점인데요.

모든 권력은 국민으로부터 나온다는 주권의식과 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

유동엽 기자가 분석했습니다.

[리포트]

이곳 서대문 형무소는 일제강점기 독립투사들의 한이 어린 곳이죠.

당시 수용 정원은 5백 명이었습니다.

하지만 삼일 운동 직후에는 잡혀 온 사람들이 크게 늘어서, 수감자가 3천여 명에 달했습니다.

정원의 6배가 넘게 수용된 옥사 안은 어떤 모습이었을까요?

가로세로 3m가 안 되는 공간에 열 명 넘게 갇혀 누울 자리조차 없었습니다.

당시 여기 갇힌 독립운동가들은 수형자 카드로 확인할 수 있는데요,

사진과 함께 신분, 직업 등의 신상정보가 적혀있습니다.

삼일운동에 주도적으로 참여해 옥고까지 치렀던 천여 명의 카드를 분석해봤더니 평민이, 대다수인 85%나 됐습니다.

몇몇 지식인이 아닌 민초들이 앞장서 대거 참여한 겁니다.

20~30대가 가장 많기는 했지만 15살 학생부터 69살 노인까지 있었습니다.

10대부터 60대까지 남녀노소 구분 없이 나섰다는 증겁니다.

직업은 농업이 절반 이상이긴 했지만, 상인과 직공, 마차꾼까지 80여 가지, 당시 있던 대부분 직업이 총 망라됐습니다.

지역적으로도, 서울과 경기를 시작으로 북쪽의 함경도에서부터 남쪽의 전라와 경상도까지 천9백 건 넘는 만세 시위가 있었습니다.

시 군 가운데 96%, 전국 방방곡곡에서 만세 함성이 울려 퍼졌습니다.

참여 인원도 많게는 200여만 명으로 추산되는데 당시 인구의 10분의 1이 넘는 수준입니다.

이렇게 100년 전 모두가 하나로 뭉쳐 외친 "대한 독립 만세".

오늘을 살아가는 우리에겐 어떤 의미가 있을까요?

장혁진 기자가 살펴봤습니다.

▼ 민중의 힘, 민주주의 발전 원동력

"조선이 독립한 나라이며, 조선인이 이 나라의 주인임을 선언한다."

탑골공원에서 3.1운동의 불씨가 타올랐습니다.

대한문과 미국영사관을 거치면서 거리는 태극기로 물들고, 프랑스 영사관에 다다랐습니다.

학생 박승영은 영사에게 독립선언문을 전달합니다.

"조선은 오늘 독립을 선언하고, 사람들은 모두 독립을 희망하고 있다. 이 뜻을 본국 프랑스에 알려 달라."

[박찬승/한양대 사학과 교수 : "이 운동 자체가 파리강화회의에서 민족자결주의 원칙에 따라 조선을 독립시켜 달라 하는 것이니까 파리강화회의에 그런 의사를 전달하는 게 가장 중요했습니다."]

이들은 지배받는 백성이 아닌 민족 운명을 스스로 결정하는 나라를 외쳤습니다.

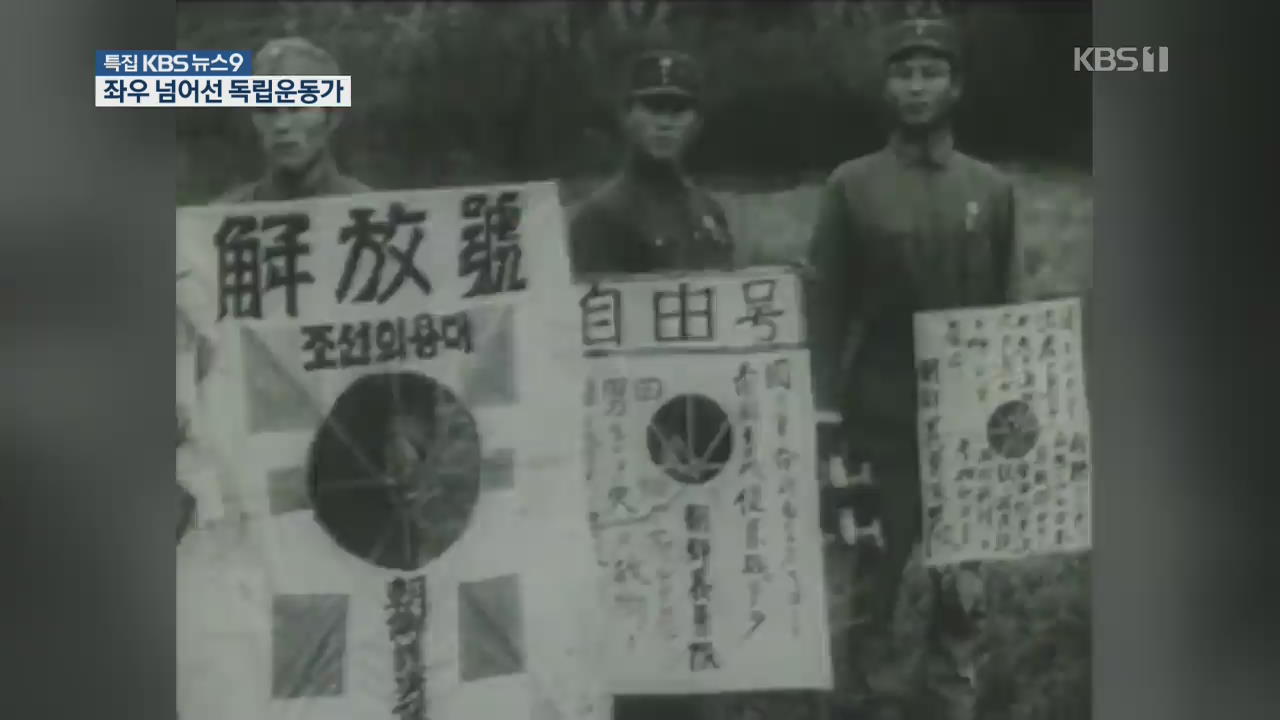

특히, 평화를 추구한 3.1운동의 비폭력 투쟁 방식은 세계 혁명사에서 유례를 찾기 힘듭니다.

[김정인/춘천교대 사회교육학 교수 : "전쟁이라고 하는 방식이나 폭력의 방식이 아니라 평화라고 하는 세계적 분위기 속에서 우리의 독립 의지를 보여 주겠다는 의지를 갖고 있었기 때문에 (당시 해외에서도) 정의의 결정체다 이렇게 평가를 할 정도였습니다."]

3.1운동은 인간 자유에 대한 외침이었고, 계층과 성별을 뛰어넘어 모두가 참여했습니다.

그 정신은 임시정부 헌장의 '민주 공화제'로 발현돼 지금 헌법까지 이어집니다.

특히 부조리한 현실을 민중의 힘으로 바꾸겠다는 주권의식은 민주화 운동의 굽이굽이마다 스며들어 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

[신용하/서울대 사회학과 교수 : "(3·1운동은) 민족이 앞으로 어려운 난제에 부딪힐 때마다 반드시 교훈과 모범으로서 배워야 할 전통이라고 말할 수 있습니다."]

만세를 외치며 모두가 하나가 됐던 100년 전 오늘.

분열과 갈등의 시대에 사는 우리에게 미래에 나아갈 방향을 비춰줍니다.

KBS 뉴스 장혁진입니다.

특히 100년전 3.1 운동은 민족독립의 의미를 넘어서는 현재적 가치가 있습니다.

왕정, 전제군주정이었던 전근대 체제를 넘어서서 민주공화정의 기틀을 닦은 전환점이 됐다는 평가를 받고 있습니다.

3.1 운동의 가장 큰 특징이 몇몇 지식인의 선언적 운동이 아니라 남녀노소 다양한 계층이 참여했다는 점인데요.

모든 권력은 국민으로부터 나온다는 주권의식과 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

유동엽 기자가 분석했습니다.

[리포트]

이곳 서대문 형무소는 일제강점기 독립투사들의 한이 어린 곳이죠.

당시 수용 정원은 5백 명이었습니다.

하지만 삼일 운동 직후에는 잡혀 온 사람들이 크게 늘어서, 수감자가 3천여 명에 달했습니다.

정원의 6배가 넘게 수용된 옥사 안은 어떤 모습이었을까요?

가로세로 3m가 안 되는 공간에 열 명 넘게 갇혀 누울 자리조차 없었습니다.

당시 여기 갇힌 독립운동가들은 수형자 카드로 확인할 수 있는데요,

사진과 함께 신분, 직업 등의 신상정보가 적혀있습니다.

삼일운동에 주도적으로 참여해 옥고까지 치렀던 천여 명의 카드를 분석해봤더니 평민이, 대다수인 85%나 됐습니다.

몇몇 지식인이 아닌 민초들이 앞장서 대거 참여한 겁니다.

20~30대가 가장 많기는 했지만 15살 학생부터 69살 노인까지 있었습니다.

10대부터 60대까지 남녀노소 구분 없이 나섰다는 증겁니다.

직업은 농업이 절반 이상이긴 했지만, 상인과 직공, 마차꾼까지 80여 가지, 당시 있던 대부분 직업이 총 망라됐습니다.

지역적으로도, 서울과 경기를 시작으로 북쪽의 함경도에서부터 남쪽의 전라와 경상도까지 천9백 건 넘는 만세 시위가 있었습니다.

시 군 가운데 96%, 전국 방방곡곡에서 만세 함성이 울려 퍼졌습니다.

참여 인원도 많게는 200여만 명으로 추산되는데 당시 인구의 10분의 1이 넘는 수준입니다.

이렇게 100년 전 모두가 하나로 뭉쳐 외친 "대한 독립 만세".

오늘을 살아가는 우리에겐 어떤 의미가 있을까요?

장혁진 기자가 살펴봤습니다.

▼ 민중의 힘, 민주주의 발전 원동력

"조선이 독립한 나라이며, 조선인이 이 나라의 주인임을 선언한다."

탑골공원에서 3.1운동의 불씨가 타올랐습니다.

대한문과 미국영사관을 거치면서 거리는 태극기로 물들고, 프랑스 영사관에 다다랐습니다.

학생 박승영은 영사에게 독립선언문을 전달합니다.

"조선은 오늘 독립을 선언하고, 사람들은 모두 독립을 희망하고 있다. 이 뜻을 본국 프랑스에 알려 달라."

[박찬승/한양대 사학과 교수 : "이 운동 자체가 파리강화회의에서 민족자결주의 원칙에 따라 조선을 독립시켜 달라 하는 것이니까 파리강화회의에 그런 의사를 전달하는 게 가장 중요했습니다."]

이들은 지배받는 백성이 아닌 민족 운명을 스스로 결정하는 나라를 외쳤습니다.

특히, 평화를 추구한 3.1운동의 비폭력 투쟁 방식은 세계 혁명사에서 유례를 찾기 힘듭니다.

[김정인/춘천교대 사회교육학 교수 : "전쟁이라고 하는 방식이나 폭력의 방식이 아니라 평화라고 하는 세계적 분위기 속에서 우리의 독립 의지를 보여 주겠다는 의지를 갖고 있었기 때문에 (당시 해외에서도) 정의의 결정체다 이렇게 평가를 할 정도였습니다."]

3.1운동은 인간 자유에 대한 외침이었고, 계층과 성별을 뛰어넘어 모두가 참여했습니다.

그 정신은 임시정부 헌장의 '민주 공화제'로 발현돼 지금 헌법까지 이어집니다.

특히 부조리한 현실을 민중의 힘으로 바꾸겠다는 주권의식은 민주화 운동의 굽이굽이마다 스며들어 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

[신용하/서울대 사회학과 교수 : "(3·1운동은) 민족이 앞으로 어려운 난제에 부딪힐 때마다 반드시 교훈과 모범으로서 배워야 할 전통이라고 말할 수 있습니다."]

만세를 외치며 모두가 하나가 됐던 100년 전 오늘.

분열과 갈등의 시대에 사는 우리에게 미래에 나아갈 방향을 비춰줍니다.

KBS 뉴스 장혁진입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 평범한 사람들이 만든 혁명…‘3·1운동’ 100년의 과제

-

- 입력 2019-03-01 21:40:51

- 수정2019-03-01 22:14:17

[앵커]

특히 100년전 3.1 운동은 민족독립의 의미를 넘어서는 현재적 가치가 있습니다.

왕정, 전제군주정이었던 전근대 체제를 넘어서서 민주공화정의 기틀을 닦은 전환점이 됐다는 평가를 받고 있습니다.

3.1 운동의 가장 큰 특징이 몇몇 지식인의 선언적 운동이 아니라 남녀노소 다양한 계층이 참여했다는 점인데요.

모든 권력은 국민으로부터 나온다는 주권의식과 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

유동엽 기자가 분석했습니다.

[리포트]

이곳 서대문 형무소는 일제강점기 독립투사들의 한이 어린 곳이죠.

당시 수용 정원은 5백 명이었습니다.

하지만 삼일 운동 직후에는 잡혀 온 사람들이 크게 늘어서, 수감자가 3천여 명에 달했습니다.

정원의 6배가 넘게 수용된 옥사 안은 어떤 모습이었을까요?

가로세로 3m가 안 되는 공간에 열 명 넘게 갇혀 누울 자리조차 없었습니다.

당시 여기 갇힌 독립운동가들은 수형자 카드로 확인할 수 있는데요,

사진과 함께 신분, 직업 등의 신상정보가 적혀있습니다.

삼일운동에 주도적으로 참여해 옥고까지 치렀던 천여 명의 카드를 분석해봤더니 평민이, 대다수인 85%나 됐습니다.

몇몇 지식인이 아닌 민초들이 앞장서 대거 참여한 겁니다.

20~30대가 가장 많기는 했지만 15살 학생부터 69살 노인까지 있었습니다.

10대부터 60대까지 남녀노소 구분 없이 나섰다는 증겁니다.

직업은 농업이 절반 이상이긴 했지만, 상인과 직공, 마차꾼까지 80여 가지, 당시 있던 대부분 직업이 총 망라됐습니다.

지역적으로도, 서울과 경기를 시작으로 북쪽의 함경도에서부터 남쪽의 전라와 경상도까지 천9백 건 넘는 만세 시위가 있었습니다.

시 군 가운데 96%, 전국 방방곡곡에서 만세 함성이 울려 퍼졌습니다.

참여 인원도 많게는 200여만 명으로 추산되는데 당시 인구의 10분의 1이 넘는 수준입니다.

이렇게 100년 전 모두가 하나로 뭉쳐 외친 "대한 독립 만세".

오늘을 살아가는 우리에겐 어떤 의미가 있을까요?

장혁진 기자가 살펴봤습니다.

▼ 민중의 힘, 민주주의 발전 원동력

"조선이 독립한 나라이며, 조선인이 이 나라의 주인임을 선언한다."

탑골공원에서 3.1운동의 불씨가 타올랐습니다.

대한문과 미국영사관을 거치면서 거리는 태극기로 물들고, 프랑스 영사관에 다다랐습니다.

학생 박승영은 영사에게 독립선언문을 전달합니다.

"조선은 오늘 독립을 선언하고, 사람들은 모두 독립을 희망하고 있다. 이 뜻을 본국 프랑스에 알려 달라."

[박찬승/한양대 사학과 교수 : "이 운동 자체가 파리강화회의에서 민족자결주의 원칙에 따라 조선을 독립시켜 달라 하는 것이니까 파리강화회의에 그런 의사를 전달하는 게 가장 중요했습니다."]

이들은 지배받는 백성이 아닌 민족 운명을 스스로 결정하는 나라를 외쳤습니다.

특히, 평화를 추구한 3.1운동의 비폭력 투쟁 방식은 세계 혁명사에서 유례를 찾기 힘듭니다.

[김정인/춘천교대 사회교육학 교수 : "전쟁이라고 하는 방식이나 폭력의 방식이 아니라 평화라고 하는 세계적 분위기 속에서 우리의 독립 의지를 보여 주겠다는 의지를 갖고 있었기 때문에 (당시 해외에서도) 정의의 결정체다 이렇게 평가를 할 정도였습니다."]

3.1운동은 인간 자유에 대한 외침이었고, 계층과 성별을 뛰어넘어 모두가 참여했습니다.

그 정신은 임시정부 헌장의 '민주 공화제'로 발현돼 지금 헌법까지 이어집니다.

특히 부조리한 현실을 민중의 힘으로 바꾸겠다는 주권의식은 민주화 운동의 굽이굽이마다 스며들어 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

[신용하/서울대 사회학과 교수 : "(3·1운동은) 민족이 앞으로 어려운 난제에 부딪힐 때마다 반드시 교훈과 모범으로서 배워야 할 전통이라고 말할 수 있습니다."]

만세를 외치며 모두가 하나가 됐던 100년 전 오늘.

분열과 갈등의 시대에 사는 우리에게 미래에 나아갈 방향을 비춰줍니다.

KBS 뉴스 장혁진입니다.

특히 100년전 3.1 운동은 민족독립의 의미를 넘어서는 현재적 가치가 있습니다.

왕정, 전제군주정이었던 전근대 체제를 넘어서서 민주공화정의 기틀을 닦은 전환점이 됐다는 평가를 받고 있습니다.

3.1 운동의 가장 큰 특징이 몇몇 지식인의 선언적 운동이 아니라 남녀노소 다양한 계층이 참여했다는 점인데요.

모든 권력은 국민으로부터 나온다는 주권의식과 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

유동엽 기자가 분석했습니다.

[리포트]

이곳 서대문 형무소는 일제강점기 독립투사들의 한이 어린 곳이죠.

당시 수용 정원은 5백 명이었습니다.

하지만 삼일 운동 직후에는 잡혀 온 사람들이 크게 늘어서, 수감자가 3천여 명에 달했습니다.

정원의 6배가 넘게 수용된 옥사 안은 어떤 모습이었을까요?

가로세로 3m가 안 되는 공간에 열 명 넘게 갇혀 누울 자리조차 없었습니다.

당시 여기 갇힌 독립운동가들은 수형자 카드로 확인할 수 있는데요,

사진과 함께 신분, 직업 등의 신상정보가 적혀있습니다.

삼일운동에 주도적으로 참여해 옥고까지 치렀던 천여 명의 카드를 분석해봤더니 평민이, 대다수인 85%나 됐습니다.

몇몇 지식인이 아닌 민초들이 앞장서 대거 참여한 겁니다.

20~30대가 가장 많기는 했지만 15살 학생부터 69살 노인까지 있었습니다.

10대부터 60대까지 남녀노소 구분 없이 나섰다는 증겁니다.

직업은 농업이 절반 이상이긴 했지만, 상인과 직공, 마차꾼까지 80여 가지, 당시 있던 대부분 직업이 총 망라됐습니다.

지역적으로도, 서울과 경기를 시작으로 북쪽의 함경도에서부터 남쪽의 전라와 경상도까지 천9백 건 넘는 만세 시위가 있었습니다.

시 군 가운데 96%, 전국 방방곡곡에서 만세 함성이 울려 퍼졌습니다.

참여 인원도 많게는 200여만 명으로 추산되는데 당시 인구의 10분의 1이 넘는 수준입니다.

이렇게 100년 전 모두가 하나로 뭉쳐 외친 "대한 독립 만세".

오늘을 살아가는 우리에겐 어떤 의미가 있을까요?

장혁진 기자가 살펴봤습니다.

▼ 민중의 힘, 민주주의 발전 원동력

"조선이 독립한 나라이며, 조선인이 이 나라의 주인임을 선언한다."

탑골공원에서 3.1운동의 불씨가 타올랐습니다.

대한문과 미국영사관을 거치면서 거리는 태극기로 물들고, 프랑스 영사관에 다다랐습니다.

학생 박승영은 영사에게 독립선언문을 전달합니다.

"조선은 오늘 독립을 선언하고, 사람들은 모두 독립을 희망하고 있다. 이 뜻을 본국 프랑스에 알려 달라."

[박찬승/한양대 사학과 교수 : "이 운동 자체가 파리강화회의에서 민족자결주의 원칙에 따라 조선을 독립시켜 달라 하는 것이니까 파리강화회의에 그런 의사를 전달하는 게 가장 중요했습니다."]

이들은 지배받는 백성이 아닌 민족 운명을 스스로 결정하는 나라를 외쳤습니다.

특히, 평화를 추구한 3.1운동의 비폭력 투쟁 방식은 세계 혁명사에서 유례를 찾기 힘듭니다.

[김정인/춘천교대 사회교육학 교수 : "전쟁이라고 하는 방식이나 폭력의 방식이 아니라 평화라고 하는 세계적 분위기 속에서 우리의 독립 의지를 보여 주겠다는 의지를 갖고 있었기 때문에 (당시 해외에서도) 정의의 결정체다 이렇게 평가를 할 정도였습니다."]

3.1운동은 인간 자유에 대한 외침이었고, 계층과 성별을 뛰어넘어 모두가 참여했습니다.

그 정신은 임시정부 헌장의 '민주 공화제'로 발현돼 지금 헌법까지 이어집니다.

특히 부조리한 현실을 민중의 힘으로 바꾸겠다는 주권의식은 민주화 운동의 굽이굽이마다 스며들어 민주주의 발전의 원동력이 됐습니다.

[신용하/서울대 사회학과 교수 : "(3·1운동은) 민족이 앞으로 어려운 난제에 부딪힐 때마다 반드시 교훈과 모범으로서 배워야 할 전통이라고 말할 수 있습니다."]

만세를 외치며 모두가 하나가 됐던 100년 전 오늘.

분열과 갈등의 시대에 사는 우리에게 미래에 나아갈 방향을 비춰줍니다.

KBS 뉴스 장혁진입니다.

-

-

유동엽 기자 imhere@kbs.co.kr

유동엽 기자의 기사 모음 -

장혁진 기자 analogue@kbs.co.kr

장혁진 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

3·1운동 100년

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.