‘통신자료 조회’ 논란 확산…‘위헌 여부’ 5년째 심리 중

입력 2021.12.21 (21:41)

수정 2021.12.21 (21:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

고위공직자범죄수사처가 기자들의 통신자료를 무더기로 조회한 사실이 드러나 논란이 커지고 있죠.

수사기관이 법원 영장 없이도 통신자료를 받을 수 있는 지금의 법 조항이 다시 도마 위에 올랐습니다.

이게 위헌인지 헌법재판소는 5년째 따지고 있습니다.

김민철 기자입니다.

[리포트]

공수처가 이성윤 서울고검장 수사 과정에서 공수처장 관용차를 제공한 사실이 지난 4월 언론 보도로 드러났습니다.

이후 공수처는 해당 보도를 한 기자를 비롯해 다수 기자 이름과 주민번호, 주소 등이 담긴 통신자료를 무더기 조회했습니다.

지금까지 알려진 것만 11개 언론사 기자 65명입니다.

고위공직자만 수사하는 공수처가 기자들 통신자료를 저인망식으로 확보한 것을 놓고 '언론 사찰' 논란이 일었습니다.

공수처는 수사 대상 중에 기자들과 통화가 많은 인사들이 있어 이들의 통화내역을 살핀 것 뿐이라고 반박했습니다.

문제는 공수처가 통신자료를 수집한 근거 법조항을 놓고 수사권 남용 논란이 되풀이된다는 겁니다.

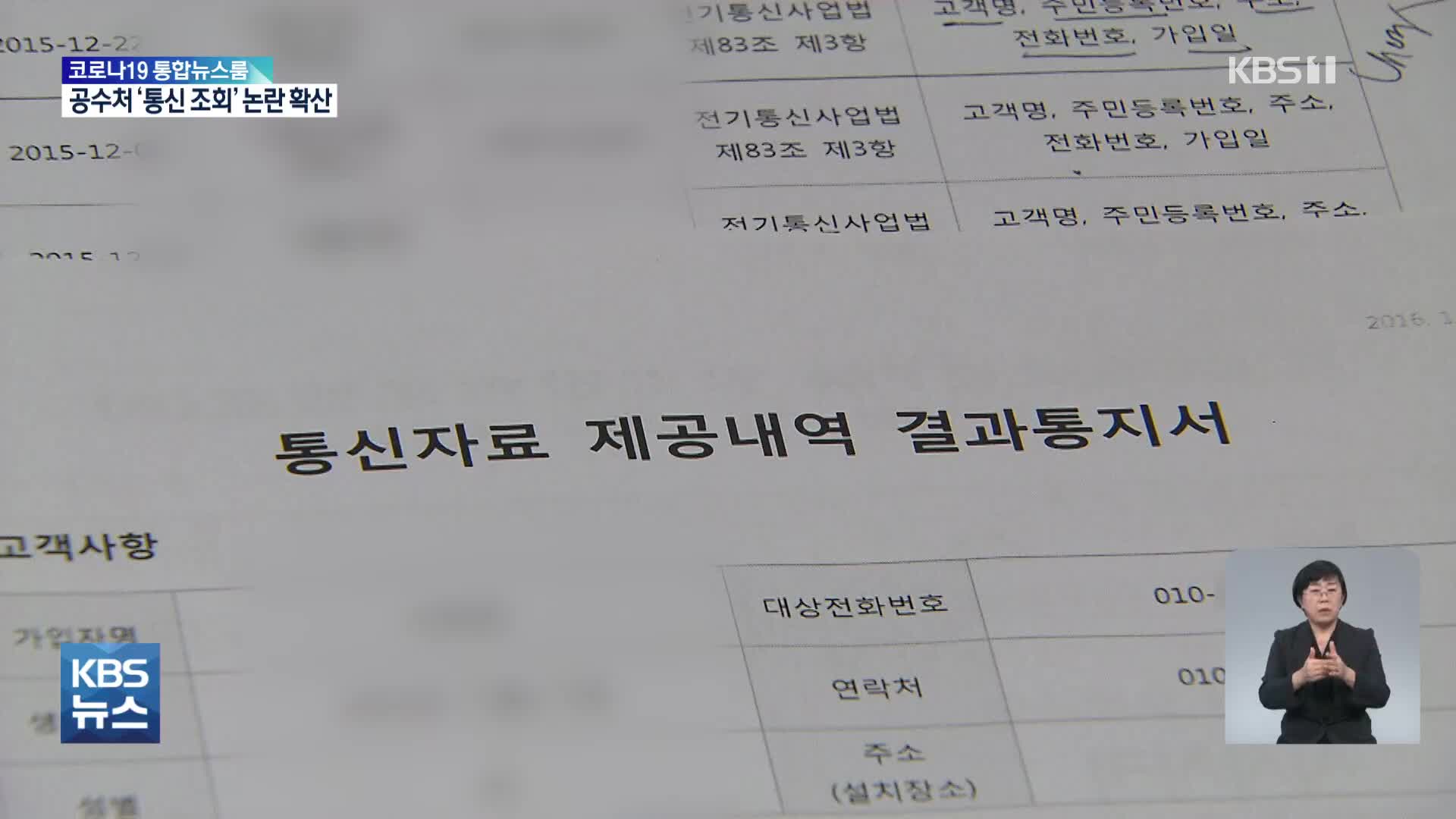

전기통신사업법 83조는 수사기관 등이 요청할 때 통신사업자가 이름과 주민번호, 주소, 전화번호 등 개인정보를 줄 수 있도록 규정하고 있습니다.

법원 영장 없이도 가능하고, 수사기관이나 통신사업자가 당사자에게 조회 사실을 알릴 의무도 없어 사실상 견제할 방법이 없습니다.

지난해에만 5백50만 건 가까운 통신자료가 수사기관 등에 제공됐습니다.

국가인권위는 2014년 영장주의 원칙에 어긋난다며 법 개정을 권고했지만 7년째 이행되지 않았습니다.

[임규철/동국대 법학과 교수 : "과다한 수사 편의성 보장은 분명히 문제가 됩니다. 법 개정을 통해 법원 허가와 일정 기간 이내에 해당 사실을 정보 주체에게 적극적으로 고지할 필요가 있다(고 봅니다)."]

2016년에는 해당 법 조항이 자기결정권 등을 침해한다는 헌법소원도 제기됐지만, 헌법재판소는 5년째 심리 중입니다.

KBS 뉴스 김민철입니다.

영상편집:여동용/그래픽:김정현

고위공직자범죄수사처가 기자들의 통신자료를 무더기로 조회한 사실이 드러나 논란이 커지고 있죠.

수사기관이 법원 영장 없이도 통신자료를 받을 수 있는 지금의 법 조항이 다시 도마 위에 올랐습니다.

이게 위헌인지 헌법재판소는 5년째 따지고 있습니다.

김민철 기자입니다.

[리포트]

공수처가 이성윤 서울고검장 수사 과정에서 공수처장 관용차를 제공한 사실이 지난 4월 언론 보도로 드러났습니다.

이후 공수처는 해당 보도를 한 기자를 비롯해 다수 기자 이름과 주민번호, 주소 등이 담긴 통신자료를 무더기 조회했습니다.

지금까지 알려진 것만 11개 언론사 기자 65명입니다.

고위공직자만 수사하는 공수처가 기자들 통신자료를 저인망식으로 확보한 것을 놓고 '언론 사찰' 논란이 일었습니다.

공수처는 수사 대상 중에 기자들과 통화가 많은 인사들이 있어 이들의 통화내역을 살핀 것 뿐이라고 반박했습니다.

문제는 공수처가 통신자료를 수집한 근거 법조항을 놓고 수사권 남용 논란이 되풀이된다는 겁니다.

전기통신사업법 83조는 수사기관 등이 요청할 때 통신사업자가 이름과 주민번호, 주소, 전화번호 등 개인정보를 줄 수 있도록 규정하고 있습니다.

법원 영장 없이도 가능하고, 수사기관이나 통신사업자가 당사자에게 조회 사실을 알릴 의무도 없어 사실상 견제할 방법이 없습니다.

지난해에만 5백50만 건 가까운 통신자료가 수사기관 등에 제공됐습니다.

국가인권위는 2014년 영장주의 원칙에 어긋난다며 법 개정을 권고했지만 7년째 이행되지 않았습니다.

[임규철/동국대 법학과 교수 : "과다한 수사 편의성 보장은 분명히 문제가 됩니다. 법 개정을 통해 법원 허가와 일정 기간 이내에 해당 사실을 정보 주체에게 적극적으로 고지할 필요가 있다(고 봅니다)."]

2016년에는 해당 법 조항이 자기결정권 등을 침해한다는 헌법소원도 제기됐지만, 헌법재판소는 5년째 심리 중입니다.

KBS 뉴스 김민철입니다.

영상편집:여동용/그래픽:김정현

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- ‘통신자료 조회’ 논란 확산…‘위헌 여부’ 5년째 심리 중

-

- 입력 2021-12-21 21:41:07

- 수정2021-12-21 21:58:45

[앵커]

고위공직자범죄수사처가 기자들의 통신자료를 무더기로 조회한 사실이 드러나 논란이 커지고 있죠.

수사기관이 법원 영장 없이도 통신자료를 받을 수 있는 지금의 법 조항이 다시 도마 위에 올랐습니다.

이게 위헌인지 헌법재판소는 5년째 따지고 있습니다.

김민철 기자입니다.

[리포트]

공수처가 이성윤 서울고검장 수사 과정에서 공수처장 관용차를 제공한 사실이 지난 4월 언론 보도로 드러났습니다.

이후 공수처는 해당 보도를 한 기자를 비롯해 다수 기자 이름과 주민번호, 주소 등이 담긴 통신자료를 무더기 조회했습니다.

지금까지 알려진 것만 11개 언론사 기자 65명입니다.

고위공직자만 수사하는 공수처가 기자들 통신자료를 저인망식으로 확보한 것을 놓고 '언론 사찰' 논란이 일었습니다.

공수처는 수사 대상 중에 기자들과 통화가 많은 인사들이 있어 이들의 통화내역을 살핀 것 뿐이라고 반박했습니다.

문제는 공수처가 통신자료를 수집한 근거 법조항을 놓고 수사권 남용 논란이 되풀이된다는 겁니다.

전기통신사업법 83조는 수사기관 등이 요청할 때 통신사업자가 이름과 주민번호, 주소, 전화번호 등 개인정보를 줄 수 있도록 규정하고 있습니다.

법원 영장 없이도 가능하고, 수사기관이나 통신사업자가 당사자에게 조회 사실을 알릴 의무도 없어 사실상 견제할 방법이 없습니다.

지난해에만 5백50만 건 가까운 통신자료가 수사기관 등에 제공됐습니다.

국가인권위는 2014년 영장주의 원칙에 어긋난다며 법 개정을 권고했지만 7년째 이행되지 않았습니다.

[임규철/동국대 법학과 교수 : "과다한 수사 편의성 보장은 분명히 문제가 됩니다. 법 개정을 통해 법원 허가와 일정 기간 이내에 해당 사실을 정보 주체에게 적극적으로 고지할 필요가 있다(고 봅니다)."]

2016년에는 해당 법 조항이 자기결정권 등을 침해한다는 헌법소원도 제기됐지만, 헌법재판소는 5년째 심리 중입니다.

KBS 뉴스 김민철입니다.

영상편집:여동용/그래픽:김정현

고위공직자범죄수사처가 기자들의 통신자료를 무더기로 조회한 사실이 드러나 논란이 커지고 있죠.

수사기관이 법원 영장 없이도 통신자료를 받을 수 있는 지금의 법 조항이 다시 도마 위에 올랐습니다.

이게 위헌인지 헌법재판소는 5년째 따지고 있습니다.

김민철 기자입니다.

[리포트]

공수처가 이성윤 서울고검장 수사 과정에서 공수처장 관용차를 제공한 사실이 지난 4월 언론 보도로 드러났습니다.

이후 공수처는 해당 보도를 한 기자를 비롯해 다수 기자 이름과 주민번호, 주소 등이 담긴 통신자료를 무더기 조회했습니다.

지금까지 알려진 것만 11개 언론사 기자 65명입니다.

고위공직자만 수사하는 공수처가 기자들 통신자료를 저인망식으로 확보한 것을 놓고 '언론 사찰' 논란이 일었습니다.

공수처는 수사 대상 중에 기자들과 통화가 많은 인사들이 있어 이들의 통화내역을 살핀 것 뿐이라고 반박했습니다.

문제는 공수처가 통신자료를 수집한 근거 법조항을 놓고 수사권 남용 논란이 되풀이된다는 겁니다.

전기통신사업법 83조는 수사기관 등이 요청할 때 통신사업자가 이름과 주민번호, 주소, 전화번호 등 개인정보를 줄 수 있도록 규정하고 있습니다.

법원 영장 없이도 가능하고, 수사기관이나 통신사업자가 당사자에게 조회 사실을 알릴 의무도 없어 사실상 견제할 방법이 없습니다.

지난해에만 5백50만 건 가까운 통신자료가 수사기관 등에 제공됐습니다.

국가인권위는 2014년 영장주의 원칙에 어긋난다며 법 개정을 권고했지만 7년째 이행되지 않았습니다.

[임규철/동국대 법학과 교수 : "과다한 수사 편의성 보장은 분명히 문제가 됩니다. 법 개정을 통해 법원 허가와 일정 기간 이내에 해당 사실을 정보 주체에게 적극적으로 고지할 필요가 있다(고 봅니다)."]

2016년에는 해당 법 조항이 자기결정권 등을 침해한다는 헌법소원도 제기됐지만, 헌법재판소는 5년째 심리 중입니다.

KBS 뉴스 김민철입니다.

영상편집:여동용/그래픽:김정현

-

-

김민철 기자 mckim@kbs.co.kr

김민철 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.