농사, 참 어렵습니다. 작황이 안 좋으면 흉작에 고통받고, 냉해와 병해, 이상 기온을 다 견뎌 풍년이면 가격이 폭락하기 십상입니다. 이번에는 강원도 평창군 고랭지 무 농가의 이야기입니다. 주변 주민과 김치 공장에 "공짜로 가져가라" 해도 안 가져간다고 합니다. '작업비'를 들이느니 안 받고 만다는 겁니다. 일찌감치 수확 자체를 포기하고 통째로 밭을 갈아버리는 농가도 속출하고 있습니다. 폐기하는 데도 돈이 들어 시름이 깊어집니다.

■ 고랭지 무 농가, "거저 줘도 안 받아가요."

푸릇한 잎사귀, 굵직한 몸통. 해발 650m 청정 지역에서 자란 고랭지 무입니다. 찾아간 농가는 축구장 3개 크기의 밭에서 무를 길렀습니다. 올해 8월 심었는데 비도 자주 내렸고, 무 생육 환경은 좋은 편이었다고 합니다.

그런데, 이 많은 무.

수확을 해 돈이 되기는커녕 돈을 주고 작업자와 장비를 동원해 통째로 뽑아 폐기해야 할 처지입니다. 뭇값이 수확하는 데 드는 비용도 못 댈 만큼 떨어졌기 때문입니다.

농민은 주변 주민들과 알고 지내는 김치 공장에 전화를 돌렸습니다. 무를 그냥 줄 테니 와서 뽑아가 달라고 요청한 것입니다. 2만여 제곱미터 규모로 워낙 넓은 밭이라, 규모가 커서 개인들이 가져가기엔 엄두가 안 나는 상황이라 공장에도 전화를 한 것입니다. 그런데 김치 공장도 손사래를 칩니다. 사전 계약 물량으로 필요한 양은 다 받아둔지라 공짜 무라도 인건비를 감당해가며 뽑아가는 게 수지가 안 맞다는 것이었습니다.

농민 입장에서는 상 등급 무 20kg 한 상자를 출하하려면 포장 상자 비, 인건비, 장비비, 운송비 등 4,500~5,000원 정도가 든다고 합니다. 앞서 들어간 종자비나 약재, 생분해성 필름, 그리고 농민 본인의 수고비는 하나도 포함하지 않은 금액입니다. 그런데 가격이 급락하면서 출하를 하는 순간 적자가 나니 아예 수확을 포기하는 겁니다.

■ 산지 폐기 속출…집계도 안 돼

산지 폐기는 이 농민뿐만이 아닙니다. 같은 마을에서 축구장 하나 크기 정도에서 무를 심었던 농가는 일찌감치 수확을 포기하고 장비를 들여 밭을 통째로 갈아엎었습니다. 찾아가 보니 군데군데 떨어져 으스러진 무의 흔적이 남아 있었습니다.

1년 농사를 망친 농민들은 지푸라기라도 잡는 심정으로 취재진에게 하소연합니다.

사후 수급 관리보다 작물을 심을 때부터 생산량을 관리하는 체계가 더 중요하다고 말합니다. 작물을 심을 때는 우르르 심고 출하할 때 시기가 겹쳐 물량이 쏟아져 나오면 가격 하락의 큰 원인이 된다고 입을 모읍니다.

심할 때는 올해 가을 수확기처럼 곳곳에서 산지 폐기가 속출할 수밖에 없다는 겁니다. 평창의 경우 지난해 고랭지 무 재배 면적은 35만 제곱미터, 올해는 40만 제곱미터에 육박합니다. 평창군도 조만간 산지 폐기 농가가 얼마나 되는지 규모를 파악할 계획입니다.

■ 가격 폭락…비축 물량? 생산량? 소비 감소?

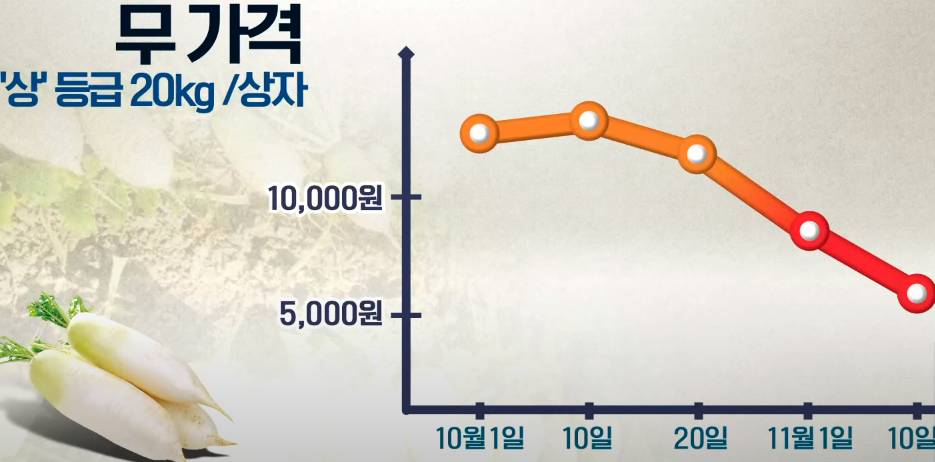

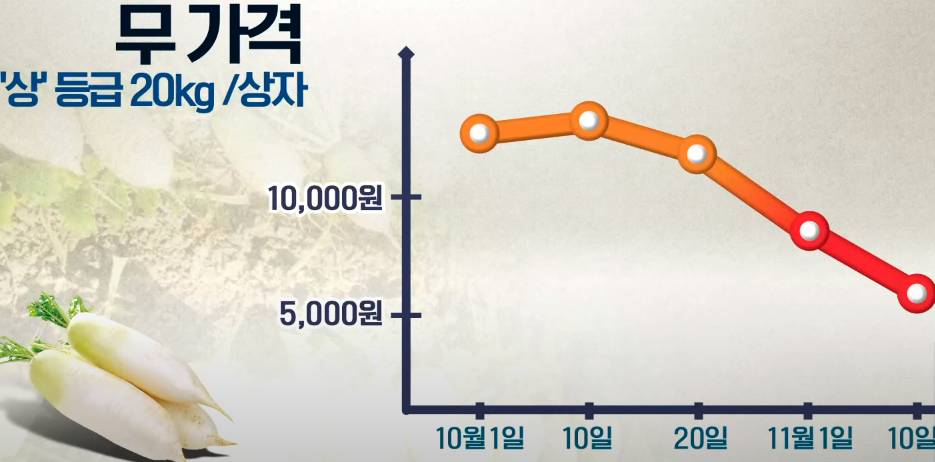

통계 출처 : 한국농수산식품유통공사

통계 출처 : 한국농수산식품유통공사가격 하락과 산지 폐기.

실제로 올해 10월 초 '상' 등급 무 20kg 한 상자 도매 가격은 13,000원에서 14,000원을 오갔습니다. 열흘 단위로 봤을 때 10월 말 10,000원 선 밑으로 내려오더니 11월 들어 8,000~9,000원, 더 낮게는 5,400원까지 떨어졌습니다.

가격이 떨어진 이유에 대해서는 말이 엇갈립니다.

일선 농가와 지역농협 관계자 등 현장에서는 정부 비축 물량도 여러 원인 가운데 하나로 꼽습니다. 고랭지 배추 수확기인 10월 중하순 이전 시점에 비축 물량이 시장에 풀렸고, 가격이 뚝 떨어지며 도매상과의 계약도 끊기는 악순환이 생겼다고 말합니다. 봄 비축 물량이 풀리면서 그나마 연중 높지 않았던 도매 가격이 더 떨어지고, 평창 고랭지 수확 시기에 앞서 도매상과 하는 밭 단위 계약도 어려워졌다고 합니다.

■ "가격 폭락? 나는 항상 비싸던데..."

기사가 방영 ([연관 기사] 무 가격 폭락에 산지 폐기…“거저 줘도 안 가져가”) 되자, 이런 시청자들의 의견이 많았습니다. 실제 시장이나 마트에서 소비자들은 '산지 폐기할 정도로 가격이 폭락했다'는 말에 공감하기 어렵다며, 왜 그런지 궁금하다는 취지입니다.

그래서 추가 취재를 해 봤습니다.

도매시장에서 올해 11월 서울 가락시장 기준 최저 평균 가격은 '상 등급' 기준 5,400원대였습니다.

20kg 한 상자에는 보통 상 등급 무 7~8개가 들어간다고 합니다. 상급 무 하나 가격에 700원 남짓인 셈입니다.

그럼 비슷한 시기 소비자 가격은 어땠을까요? 정확한 통계자료가 없어서 비슷한 시기, 유통공사가 (주)마켓링크를 통해 받은 유통업체 품목별 데이터 분석 조사 자료와 비교해 봤습니다.

11월 첫째 주 무 1개당 평균 소비자 가격은 (특, 상, 중, 하, 무등급 관계없이 합친 금액) 1,870원으로 나옵니다.

기준점이 달라 서로 단순하게 비교하는 데는 제약이 있지만, 도매 가격이 가장 낮을 때 1개에 700원 정도 였던 시기 소비자 가격은 1,800 원 정도였다고 이해할 수 있습니다. 가격 폭락이 발생하기 전 도매 가격이 무 1개당 1,800원 수준이었을 때는 소비가 구매 가격이 2,500원 이상이었습니다. 도매 가격이 1,800원에서 700원으로 60% 이상 빠질 때, 소비자 가격은 30% 정도 떨어졌습니다.

소비자 입장에서는 산지 가격이 떨어져도, 그만큼 싸다고 느끼기 어렵고, 산지 가격이 오르면 기본적으로 더 비싸다고 느끼게 됩니다.

이 같은 간극은 유통 과정에서 발생하는 각종 고정 비용과 정부의 가격 정책 등으로 빚어집니다. 산지에서 생산된 무가 소비자에게 가기까지 복잡한 과정을 거칩니다. 무를 생산하면 산지에서 무를 사들이는 산지 유통인 → 도매시장법인 → 중도매인 →

소매상이나 대형마트 등을 거쳐 소비자가 구입하게 되는 구조입니다. 이 과정에서 운송비용이나 보관, 관리 비용, 각종 수수료 등 고정비용이 따라 붙고, 이윤도 남기게 됩니다.

결국 산지에서는 생산비도 안 나오는 가격에 시름하지만, 소비자 입장에서는 여전히 무가 비싸다고 느끼는 것 입니다.

■ "최저 가격 보장, 실질적 대안 마련 촉구"

다시 농민 입장을 들어봅니다. 농가는 일년 내내 마음 편할 날이 없다고 합니다. 어느 작물을 기르든 추우면 냉해, 봄 여름에는 병해충과 세균병, 집중호우, 특히 올해는 평창에 내린 6월 우박 등 기상 여건에 따라 마음 졸입니다. 그나마 올해 8월 심은 무는 잘 자라줘서 작황이 좋았는데, 팔 때가 되니 가격이 폭락해 그대로 갖다 버려야 하는 상황입니다. 버리는 데도 돈이 듭니다.

농민들은 근본적인 대책이 필요하다고 입을 모읍니다. 정부든 지방자치단체든 최저 가격을 보장하는 제도를 마련해 달라는 겁니다. 그것이 당장 힘들다면 정말 최소한 산지 폐기 비용이라도 지원을 해줬으면 좋겠다는 목소리를 냈습니다.

재배 면적, 기상상황 등에 따른 작황까지 워낙 변수가 많고, 그래서 수십년간 반복돼 온 문제지만, 농산물 가격 변동은 생산자와 소비자 모두에게 큰 고통을 가져다줍니다. 농산물 가격을 안정화하기 위한 정부 차원의 연구와 대책 마련이 여전히 중요한 이유입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- “거저 준대도 안 받아요”…고랭지 무 산지 폐기 속출

-

- 입력 2023-11-17 07:00:31

■ 고랭지 무 농가, "거저 줘도 안 받아가요."

푸릇한 잎사귀, 굵직한 몸통. 해발 650m 청정 지역에서 자란 고랭지 무입니다. 찾아간 농가는 축구장 3개 크기의 밭에서 무를 길렀습니다. 올해 8월 심었는데 비도 자주 내렸고, 무 생육 환경은 좋은 편이었다고 합니다.

그런데, 이 많은 무.

수확을 해 돈이 되기는커녕 돈을 주고 작업자와 장비를 동원해 통째로 뽑아 폐기해야 할 처지입니다. 뭇값이 수확하는 데 드는 비용도 못 댈 만큼 떨어졌기 때문입니다.

농민은 주변 주민들과 알고 지내는 김치 공장에 전화를 돌렸습니다. 무를 그냥 줄 테니 와서 뽑아가 달라고 요청한 것입니다. 2만여 제곱미터 규모로 워낙 넓은 밭이라, 규모가 커서 개인들이 가져가기엔 엄두가 안 나는 상황이라 공장에도 전화를 한 것입니다. 그런데 김치 공장도 손사래를 칩니다. 사전 계약 물량으로 필요한 양은 다 받아둔지라 공짜 무라도 인건비를 감당해가며 뽑아가는 게 수지가 안 맞다는 것이었습니다.

농민 입장에서는 상 등급 무 20kg 한 상자를 출하하려면 포장 상자 비, 인건비, 장비비, 운송비 등 4,500~5,000원 정도가 든다고 합니다. 앞서 들어간 종자비나 약재, 생분해성 필름, 그리고 농민 본인의 수고비는 하나도 포함하지 않은 금액입니다. 그런데 가격이 급락하면서 출하를 하는 순간 적자가 나니 아예 수확을 포기하는 겁니다.

■ 산지 폐기 속출…집계도 안 돼

산지 폐기는 이 농민뿐만이 아닙니다. 같은 마을에서 축구장 하나 크기 정도에서 무를 심었던 농가는 일찌감치 수확을 포기하고 장비를 들여 밭을 통째로 갈아엎었습니다. 찾아가 보니 군데군데 떨어져 으스러진 무의 흔적이 남아 있었습니다.

1년 농사를 망친 농민들은 지푸라기라도 잡는 심정으로 취재진에게 하소연합니다.

사후 수급 관리보다 작물을 심을 때부터 생산량을 관리하는 체계가 더 중요하다고 말합니다. 작물을 심을 때는 우르르 심고 출하할 때 시기가 겹쳐 물량이 쏟아져 나오면 가격 하락의 큰 원인이 된다고 입을 모읍니다.

심할 때는 올해 가을 수확기처럼 곳곳에서 산지 폐기가 속출할 수밖에 없다는 겁니다. 평창의 경우 지난해 고랭지 무 재배 면적은 35만 제곱미터, 올해는 40만 제곱미터에 육박합니다. 평창군도 조만간 산지 폐기 농가가 얼마나 되는지 규모를 파악할 계획입니다.

■ 가격 폭락…비축 물량? 생산량? 소비 감소?

가격 하락과 산지 폐기.

실제로 올해 10월 초 '상' 등급 무 20kg 한 상자 도매 가격은 13,000원에서 14,000원을 오갔습니다. 열흘 단위로 봤을 때 10월 말 10,000원 선 밑으로 내려오더니 11월 들어 8,000~9,000원, 더 낮게는 5,400원까지 떨어졌습니다.

가격이 떨어진 이유에 대해서는 말이 엇갈립니다.

일선 농가와 지역농협 관계자 등 현장에서는 정부 비축 물량도 여러 원인 가운데 하나로 꼽습니다. 고랭지 배추 수확기인 10월 중하순 이전 시점에 비축 물량이 시장에 풀렸고, 가격이 뚝 떨어지며 도매상과의 계약도 끊기는 악순환이 생겼다고 말합니다. 봄 비축 물량이 풀리면서 그나마 연중 높지 않았던 도매 가격이 더 떨어지고, 평창 고랭지 수확 시기에 앞서 도매상과 하는 밭 단위 계약도 어려워졌다고 합니다.

■ "가격 폭락? 나는 항상 비싸던데..."

기사가 방영 ([연관 기사] 무 가격 폭락에 산지 폐기…“거저 줘도 안 가져가”) 되자, 이런 시청자들의 의견이 많았습니다. 실제 시장이나 마트에서 소비자들은 '산지 폐기할 정도로 가격이 폭락했다'는 말에 공감하기 어렵다며, 왜 그런지 궁금하다는 취지입니다.

그래서 추가 취재를 해 봤습니다.

도매시장에서 올해 11월 서울 가락시장 기준 최저 평균 가격은 '상 등급' 기준 5,400원대였습니다.

20kg 한 상자에는 보통 상 등급 무 7~8개가 들어간다고 합니다. 상급 무 하나 가격에 700원 남짓인 셈입니다.

그럼 비슷한 시기 소비자 가격은 어땠을까요? 정확한 통계자료가 없어서 비슷한 시기, 유통공사가 (주)마켓링크를 통해 받은 유통업체 품목별 데이터 분석 조사 자료와 비교해 봤습니다.

11월 첫째 주 무 1개당 평균 소비자 가격은 (특, 상, 중, 하, 무등급 관계없이 합친 금액) 1,870원으로 나옵니다.

기준점이 달라 서로 단순하게 비교하는 데는 제약이 있지만, 도매 가격이 가장 낮을 때 1개에 700원 정도 였던 시기 소비자 가격은 1,800 원 정도였다고 이해할 수 있습니다. 가격 폭락이 발생하기 전 도매 가격이 무 1개당 1,800원 수준이었을 때는 소비가 구매 가격이 2,500원 이상이었습니다. 도매 가격이 1,800원에서 700원으로 60% 이상 빠질 때, 소비자 가격은 30% 정도 떨어졌습니다.

소비자 입장에서는 산지 가격이 떨어져도, 그만큼 싸다고 느끼기 어렵고, 산지 가격이 오르면 기본적으로 더 비싸다고 느끼게 됩니다.

이 같은 간극은 유통 과정에서 발생하는 각종 고정 비용과 정부의 가격 정책 등으로 빚어집니다. 산지에서 생산된 무가 소비자에게 가기까지 복잡한 과정을 거칩니다. 무를 생산하면 산지에서 무를 사들이는 산지 유통인 → 도매시장법인 → 중도매인 →

소매상이나 대형마트 등을 거쳐 소비자가 구입하게 되는 구조입니다. 이 과정에서 운송비용이나 보관, 관리 비용, 각종 수수료 등 고정비용이 따라 붙고, 이윤도 남기게 됩니다.

결국 산지에서는 생산비도 안 나오는 가격에 시름하지만, 소비자 입장에서는 여전히 무가 비싸다고 느끼는 것 입니다.

■ "최저 가격 보장, 실질적 대안 마련 촉구"

다시 농민 입장을 들어봅니다. 농가는 일년 내내 마음 편할 날이 없다고 합니다. 어느 작물을 기르든 추우면 냉해, 봄 여름에는 병해충과 세균병, 집중호우, 특히 올해는 평창에 내린 6월 우박 등 기상 여건에 따라 마음 졸입니다. 그나마 올해 8월 심은 무는 잘 자라줘서 작황이 좋았는데, 팔 때가 되니 가격이 폭락해 그대로 갖다 버려야 하는 상황입니다. 버리는 데도 돈이 듭니다.

농민들은 근본적인 대책이 필요하다고 입을 모읍니다. 정부든 지방자치단체든 최저 가격을 보장하는 제도를 마련해 달라는 겁니다. 그것이 당장 힘들다면 정말 최소한 산지 폐기 비용이라도 지원을 해줬으면 좋겠다는 목소리를 냈습니다.

재배 면적, 기상상황 등에 따른 작황까지 워낙 변수가 많고, 그래서 수십년간 반복돼 온 문제지만, 농산물 가격 변동은 생산자와 소비자 모두에게 큰 고통을 가져다줍니다. 농산물 가격을 안정화하기 위한 정부 차원의 연구와 대책 마련이 여전히 중요한 이유입니다.

-

-

이현기 기자 goldman@kbs.co.kr

이현기 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.