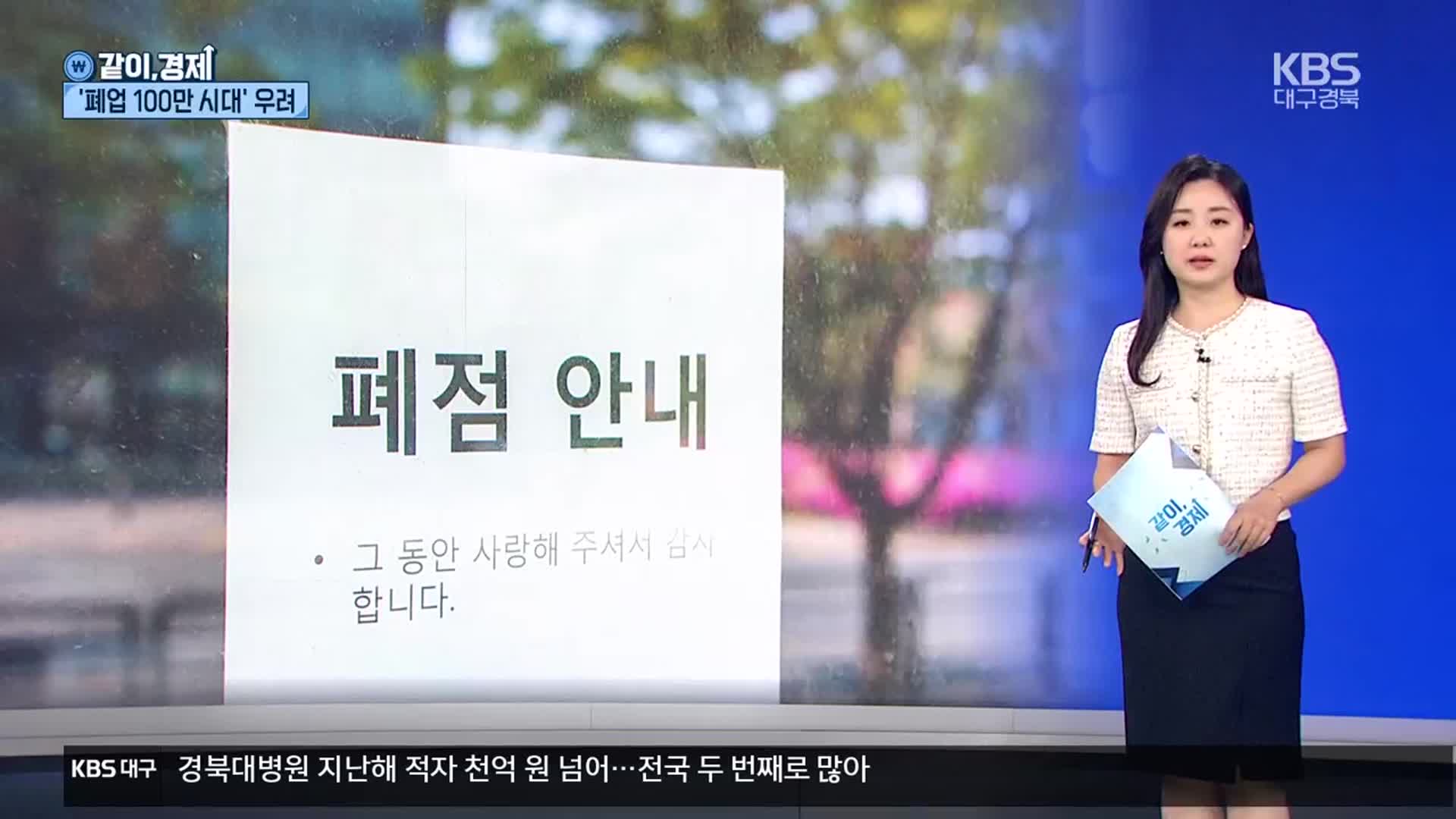

[같이경제] “그동안 감사했습니다”…창업 3년 뒤 절반만 생존

입력 2025.05.07 (19:17)

수정 2025.05.07 (19:59)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

가치 있는 소비를 위해 생활 속 경제 이슈를 짚어보는 '같이경제' 시간입니다.

은퇴 뒤 너도나도 개업한다는 치킨집.

하지만 창업 뒤 사업을 지속하는 비율은 얼마나 될까요?

'3년 생존율'을 보니 치킨전문점은 45.4%로, 절반도 안 되는 것으로 나타났습니다.

국세청이 실생활과 밀접한 100대 생활업종의 생존율을 분석한 결과, 1년 생존율은 2019년부터 2022년까지 상승하다 2023년 하락했는데요.

2023년 기준 3년 생존율은 53.8%였고, 5년 생존율은 39.6%에 불과했습니다.

즉, 창업 3년 뒤부터는 업체 절반만 운영하고, 5년 뒤부터는 10곳 중 6곳이 문을 닫는다는 겁니다.

업종별 3년 생존율을 보면 미용실과 펜션·게스트하우스, 교습학원이 70%대로 높았고요.

패스트푸드점과 분식점, 통신판매업은 40%대로 낮았습니다.

특히 통신판매업은 2023년 창업자 수가 21만 명을 웃돌아 100대 생활업종 중 가장 많았는데요.

경쟁이 과열되면서 생존율이 낮아진 것으로 분석됩니다.

특히 2023년 폐업 신고한 사업자는 98만 6천여 명을 기록해 전년보다 14%가량 늘었는데요.

경기 침체가 계속 이어진 만큼 지난해와 올해 모두 '폐업 100만 시대'를 맞을 것이란 우려의 목소리가 큽니다.

그렇다면, 소상공인들의 폐업 사유는 어떤 것이 있을까요?

중소기업중앙회가 폐업한 8백여 개 업체를 대상으로 실태조사한 결과, 창업 뒤 폐업까지 영업 기간은 평균 6.5년으로 나타났습니다.

이 중 3년 미만 단기 폐업자가 40%에 달했는데요.

폐업 사유로는 '수익성 악화와 매출 부진'이 대부분을 차지했고, '적성·가족 등 개인 사정'과 '신규 창업·준비'가 뒤를 이었습니다.

가장 큰 폐업 사유인 '수익성 악화와 매출 부진'의 원인으로 전국적으로는 '내수 부진에 따른 고객 감소'가 절반을 차지해 가장 높았는데요.

경상권만 보면 '인건비 상승' 때문이라는 응답이 가장 많았습니다.

폐업을 결심한 시점 기준 평균 부채액은 1억 원, 폐업 비용은 2천2백만 원이었는데요.

제조업은 숙박·음식점업보다 평균 부채액이 1.5배 높고, 폐업 비용도 3배 이상 높아 업종별 특성을 고려한 맞춤형 폐업 지원이 필요하다는 목소리도 나옵니다.

문제는 폐업 진행 과정에서 '정부 지원제도를 활용했냐'는 질문에 78.2%가 활용하지 않았다고 답했는데요.

대부분 지원 내용을 알지 못했고, 신청 방법이나 요건이 까다로웠다는 응답도 많았습니다.

확대돼야 할 정부 정책으로 대출금 상환 유예와 이자 감면, 폐업 비용 지원 등이 꼽혔는데요.

정부는 지난해부터 민생 안정 자금을 투입해 배달료, 임대료, 전기료 등 필수 비용 부담을 줄여주고 있고요.

국회에서도 산불 피해와 물가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인 민생 회복을 위해 4조 201억 원을 이번 추경에 확정했습니다.

고물가, 고금리 기조 속에 자영업자 부담을 줄이고, 재기 돕는 정책은 중요합니다.

하지만 현금성 지원책보다 소상공인의 자구노력과 함께, 과다한 창업과 폐업의 악순환 고리를 끊을 구조적인 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.

중기중앙회는 정부의 재교육 강화와 전직 장려금 확대를 통해 폐업 소상공인들의 제조 중소기업 취업을 유도해야 한다고 강조합니다.

이렇게 되면 소상공인 간 경쟁을 완화하고 중소제조업의 인력난도 해소할 수 있다는 겁니다.

우리나라 소상공인, 자영업자는 모두 766만 명.

전체 경제활동인구 4명 중 1명 꼴인데요.

건전한 자영업 생태계를 조성할 근본적이고 장기적인 대책이 절실해 보입니다.

지금까지 '같이경제' 오아영이었습니다.

그래픽:인푸름

은퇴 뒤 너도나도 개업한다는 치킨집.

하지만 창업 뒤 사업을 지속하는 비율은 얼마나 될까요?

'3년 생존율'을 보니 치킨전문점은 45.4%로, 절반도 안 되는 것으로 나타났습니다.

국세청이 실생활과 밀접한 100대 생활업종의 생존율을 분석한 결과, 1년 생존율은 2019년부터 2022년까지 상승하다 2023년 하락했는데요.

2023년 기준 3년 생존율은 53.8%였고, 5년 생존율은 39.6%에 불과했습니다.

즉, 창업 3년 뒤부터는 업체 절반만 운영하고, 5년 뒤부터는 10곳 중 6곳이 문을 닫는다는 겁니다.

업종별 3년 생존율을 보면 미용실과 펜션·게스트하우스, 교습학원이 70%대로 높았고요.

패스트푸드점과 분식점, 통신판매업은 40%대로 낮았습니다.

특히 통신판매업은 2023년 창업자 수가 21만 명을 웃돌아 100대 생활업종 중 가장 많았는데요.

경쟁이 과열되면서 생존율이 낮아진 것으로 분석됩니다.

특히 2023년 폐업 신고한 사업자는 98만 6천여 명을 기록해 전년보다 14%가량 늘었는데요.

경기 침체가 계속 이어진 만큼 지난해와 올해 모두 '폐업 100만 시대'를 맞을 것이란 우려의 목소리가 큽니다.

그렇다면, 소상공인들의 폐업 사유는 어떤 것이 있을까요?

중소기업중앙회가 폐업한 8백여 개 업체를 대상으로 실태조사한 결과, 창업 뒤 폐업까지 영업 기간은 평균 6.5년으로 나타났습니다.

이 중 3년 미만 단기 폐업자가 40%에 달했는데요.

폐업 사유로는 '수익성 악화와 매출 부진'이 대부분을 차지했고, '적성·가족 등 개인 사정'과 '신규 창업·준비'가 뒤를 이었습니다.

가장 큰 폐업 사유인 '수익성 악화와 매출 부진'의 원인으로 전국적으로는 '내수 부진에 따른 고객 감소'가 절반을 차지해 가장 높았는데요.

경상권만 보면 '인건비 상승' 때문이라는 응답이 가장 많았습니다.

폐업을 결심한 시점 기준 평균 부채액은 1억 원, 폐업 비용은 2천2백만 원이었는데요.

제조업은 숙박·음식점업보다 평균 부채액이 1.5배 높고, 폐업 비용도 3배 이상 높아 업종별 특성을 고려한 맞춤형 폐업 지원이 필요하다는 목소리도 나옵니다.

문제는 폐업 진행 과정에서 '정부 지원제도를 활용했냐'는 질문에 78.2%가 활용하지 않았다고 답했는데요.

대부분 지원 내용을 알지 못했고, 신청 방법이나 요건이 까다로웠다는 응답도 많았습니다.

확대돼야 할 정부 정책으로 대출금 상환 유예와 이자 감면, 폐업 비용 지원 등이 꼽혔는데요.

정부는 지난해부터 민생 안정 자금을 투입해 배달료, 임대료, 전기료 등 필수 비용 부담을 줄여주고 있고요.

국회에서도 산불 피해와 물가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인 민생 회복을 위해 4조 201억 원을 이번 추경에 확정했습니다.

고물가, 고금리 기조 속에 자영업자 부담을 줄이고, 재기 돕는 정책은 중요합니다.

하지만 현금성 지원책보다 소상공인의 자구노력과 함께, 과다한 창업과 폐업의 악순환 고리를 끊을 구조적인 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.

중기중앙회는 정부의 재교육 강화와 전직 장려금 확대를 통해 폐업 소상공인들의 제조 중소기업 취업을 유도해야 한다고 강조합니다.

이렇게 되면 소상공인 간 경쟁을 완화하고 중소제조업의 인력난도 해소할 수 있다는 겁니다.

우리나라 소상공인, 자영업자는 모두 766만 명.

전체 경제활동인구 4명 중 1명 꼴인데요.

건전한 자영업 생태계를 조성할 근본적이고 장기적인 대책이 절실해 보입니다.

지금까지 '같이경제' 오아영이었습니다.

그래픽:인푸름

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [같이경제] “그동안 감사했습니다”…창업 3년 뒤 절반만 생존

-

- 입력 2025-05-07 19:17:54

- 수정2025-05-07 19:59:24

가치 있는 소비를 위해 생활 속 경제 이슈를 짚어보는 '같이경제' 시간입니다.

은퇴 뒤 너도나도 개업한다는 치킨집.

하지만 창업 뒤 사업을 지속하는 비율은 얼마나 될까요?

'3년 생존율'을 보니 치킨전문점은 45.4%로, 절반도 안 되는 것으로 나타났습니다.

국세청이 실생활과 밀접한 100대 생활업종의 생존율을 분석한 결과, 1년 생존율은 2019년부터 2022년까지 상승하다 2023년 하락했는데요.

2023년 기준 3년 생존율은 53.8%였고, 5년 생존율은 39.6%에 불과했습니다.

즉, 창업 3년 뒤부터는 업체 절반만 운영하고, 5년 뒤부터는 10곳 중 6곳이 문을 닫는다는 겁니다.

업종별 3년 생존율을 보면 미용실과 펜션·게스트하우스, 교습학원이 70%대로 높았고요.

패스트푸드점과 분식점, 통신판매업은 40%대로 낮았습니다.

특히 통신판매업은 2023년 창업자 수가 21만 명을 웃돌아 100대 생활업종 중 가장 많았는데요.

경쟁이 과열되면서 생존율이 낮아진 것으로 분석됩니다.

특히 2023년 폐업 신고한 사업자는 98만 6천여 명을 기록해 전년보다 14%가량 늘었는데요.

경기 침체가 계속 이어진 만큼 지난해와 올해 모두 '폐업 100만 시대'를 맞을 것이란 우려의 목소리가 큽니다.

그렇다면, 소상공인들의 폐업 사유는 어떤 것이 있을까요?

중소기업중앙회가 폐업한 8백여 개 업체를 대상으로 실태조사한 결과, 창업 뒤 폐업까지 영업 기간은 평균 6.5년으로 나타났습니다.

이 중 3년 미만 단기 폐업자가 40%에 달했는데요.

폐업 사유로는 '수익성 악화와 매출 부진'이 대부분을 차지했고, '적성·가족 등 개인 사정'과 '신규 창업·준비'가 뒤를 이었습니다.

가장 큰 폐업 사유인 '수익성 악화와 매출 부진'의 원인으로 전국적으로는 '내수 부진에 따른 고객 감소'가 절반을 차지해 가장 높았는데요.

경상권만 보면 '인건비 상승' 때문이라는 응답이 가장 많았습니다.

폐업을 결심한 시점 기준 평균 부채액은 1억 원, 폐업 비용은 2천2백만 원이었는데요.

제조업은 숙박·음식점업보다 평균 부채액이 1.5배 높고, 폐업 비용도 3배 이상 높아 업종별 특성을 고려한 맞춤형 폐업 지원이 필요하다는 목소리도 나옵니다.

문제는 폐업 진행 과정에서 '정부 지원제도를 활용했냐'는 질문에 78.2%가 활용하지 않았다고 답했는데요.

대부분 지원 내용을 알지 못했고, 신청 방법이나 요건이 까다로웠다는 응답도 많았습니다.

확대돼야 할 정부 정책으로 대출금 상환 유예와 이자 감면, 폐업 비용 지원 등이 꼽혔는데요.

정부는 지난해부터 민생 안정 자금을 투입해 배달료, 임대료, 전기료 등 필수 비용 부담을 줄여주고 있고요.

국회에서도 산불 피해와 물가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인 민생 회복을 위해 4조 201억 원을 이번 추경에 확정했습니다.

고물가, 고금리 기조 속에 자영업자 부담을 줄이고, 재기 돕는 정책은 중요합니다.

하지만 현금성 지원책보다 소상공인의 자구노력과 함께, 과다한 창업과 폐업의 악순환 고리를 끊을 구조적인 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.

중기중앙회는 정부의 재교육 강화와 전직 장려금 확대를 통해 폐업 소상공인들의 제조 중소기업 취업을 유도해야 한다고 강조합니다.

이렇게 되면 소상공인 간 경쟁을 완화하고 중소제조업의 인력난도 해소할 수 있다는 겁니다.

우리나라 소상공인, 자영업자는 모두 766만 명.

전체 경제활동인구 4명 중 1명 꼴인데요.

건전한 자영업 생태계를 조성할 근본적이고 장기적인 대책이 절실해 보입니다.

지금까지 '같이경제' 오아영이었습니다.

그래픽:인푸름

은퇴 뒤 너도나도 개업한다는 치킨집.

하지만 창업 뒤 사업을 지속하는 비율은 얼마나 될까요?

'3년 생존율'을 보니 치킨전문점은 45.4%로, 절반도 안 되는 것으로 나타났습니다.

국세청이 실생활과 밀접한 100대 생활업종의 생존율을 분석한 결과, 1년 생존율은 2019년부터 2022년까지 상승하다 2023년 하락했는데요.

2023년 기준 3년 생존율은 53.8%였고, 5년 생존율은 39.6%에 불과했습니다.

즉, 창업 3년 뒤부터는 업체 절반만 운영하고, 5년 뒤부터는 10곳 중 6곳이 문을 닫는다는 겁니다.

업종별 3년 생존율을 보면 미용실과 펜션·게스트하우스, 교습학원이 70%대로 높았고요.

패스트푸드점과 분식점, 통신판매업은 40%대로 낮았습니다.

특히 통신판매업은 2023년 창업자 수가 21만 명을 웃돌아 100대 생활업종 중 가장 많았는데요.

경쟁이 과열되면서 생존율이 낮아진 것으로 분석됩니다.

특히 2023년 폐업 신고한 사업자는 98만 6천여 명을 기록해 전년보다 14%가량 늘었는데요.

경기 침체가 계속 이어진 만큼 지난해와 올해 모두 '폐업 100만 시대'를 맞을 것이란 우려의 목소리가 큽니다.

그렇다면, 소상공인들의 폐업 사유는 어떤 것이 있을까요?

중소기업중앙회가 폐업한 8백여 개 업체를 대상으로 실태조사한 결과, 창업 뒤 폐업까지 영업 기간은 평균 6.5년으로 나타났습니다.

이 중 3년 미만 단기 폐업자가 40%에 달했는데요.

폐업 사유로는 '수익성 악화와 매출 부진'이 대부분을 차지했고, '적성·가족 등 개인 사정'과 '신규 창업·준비'가 뒤를 이었습니다.

가장 큰 폐업 사유인 '수익성 악화와 매출 부진'의 원인으로 전국적으로는 '내수 부진에 따른 고객 감소'가 절반을 차지해 가장 높았는데요.

경상권만 보면 '인건비 상승' 때문이라는 응답이 가장 많았습니다.

폐업을 결심한 시점 기준 평균 부채액은 1억 원, 폐업 비용은 2천2백만 원이었는데요.

제조업은 숙박·음식점업보다 평균 부채액이 1.5배 높고, 폐업 비용도 3배 이상 높아 업종별 특성을 고려한 맞춤형 폐업 지원이 필요하다는 목소리도 나옵니다.

문제는 폐업 진행 과정에서 '정부 지원제도를 활용했냐'는 질문에 78.2%가 활용하지 않았다고 답했는데요.

대부분 지원 내용을 알지 못했고, 신청 방법이나 요건이 까다로웠다는 응답도 많았습니다.

확대돼야 할 정부 정책으로 대출금 상환 유예와 이자 감면, 폐업 비용 지원 등이 꼽혔는데요.

정부는 지난해부터 민생 안정 자금을 투입해 배달료, 임대료, 전기료 등 필수 비용 부담을 줄여주고 있고요.

국회에서도 산불 피해와 물가 상승 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인 민생 회복을 위해 4조 201억 원을 이번 추경에 확정했습니다.

고물가, 고금리 기조 속에 자영업자 부담을 줄이고, 재기 돕는 정책은 중요합니다.

하지만 현금성 지원책보다 소상공인의 자구노력과 함께, 과다한 창업과 폐업의 악순환 고리를 끊을 구조적인 대책이 필요하다는 지적이 나옵니다.

중기중앙회는 정부의 재교육 강화와 전직 장려금 확대를 통해 폐업 소상공인들의 제조 중소기업 취업을 유도해야 한다고 강조합니다.

이렇게 되면 소상공인 간 경쟁을 완화하고 중소제조업의 인력난도 해소할 수 있다는 겁니다.

우리나라 소상공인, 자영업자는 모두 766만 명.

전체 경제활동인구 4명 중 1명 꼴인데요.

건전한 자영업 생태계를 조성할 근본적이고 장기적인 대책이 절실해 보입니다.

지금까지 '같이경제' 오아영이었습니다.

그래픽:인푸름

-

-

오아영 기자 ayoung@kbs.co.kr

오아영 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[여기는 안동] 안동 산불 이재민 LH 공공임대주택 입주 완료 외](https://news.kbs.co.kr/data/news/title_image/newsmp4/daegu/news7/2025/05/07/70_8247497.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.