[기후탐사대] ‘장마’, 이제 ‘우기’로 용어 바꿔야 하나?

입력 2025.06.19 (19:59)

수정 2025.06.19 (20:17)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

기후 이야기를 쉽고 재미있게 풀어보는 '기후탐사대' 순서입니다.

오늘도 '기후탐사대'의 대장, 광주과학기술원 윤진호 교수와 함께합니다.

교수님, 오늘부터 본격적인 장마철에 접어들었다고 하고 이게 예년보다 조금 이르게 장마가 시작된 것 같습니다.

실제로 그렇습니까?

[답변]

네, 올해 장마는 지난 12일에 제주에서는 시작한 걸로 보고 있고요.

중부지방과 남부지방은 한 20일 경, 오늘 혹은 내일쯤에 장마가 시작할 것으로 보고 있고 상당한 양의 비가 올 것으로 예측을 하고 있습니다.

[앵커]

사실 장마철에 계속 이제 기상정보를 보는데 예측이 좀 쉽지 않아 보이는 게 정보가 계속 바뀌기도 하고요.

실제로 이게 장마인지 아닌지도 조금 헷갈리는 상황, 기상청도 지금 남부지방 장마비가 장맛비인가에 대해서, 약간 확실하게 답을 하지 않고 추후 분석을 통해 확인해야 한다 이렇게 얘기를 하더라고요.

이게 왜 그런 거죠?

[답변]

저희들이 교과서에 배운 지식으로는 장마전선이 동서로 이렇게 길게 뻗어 있고 그 그 전체 지역에서 비가 오는 것처럼 이제 공부를 했는데요.

[앵커]

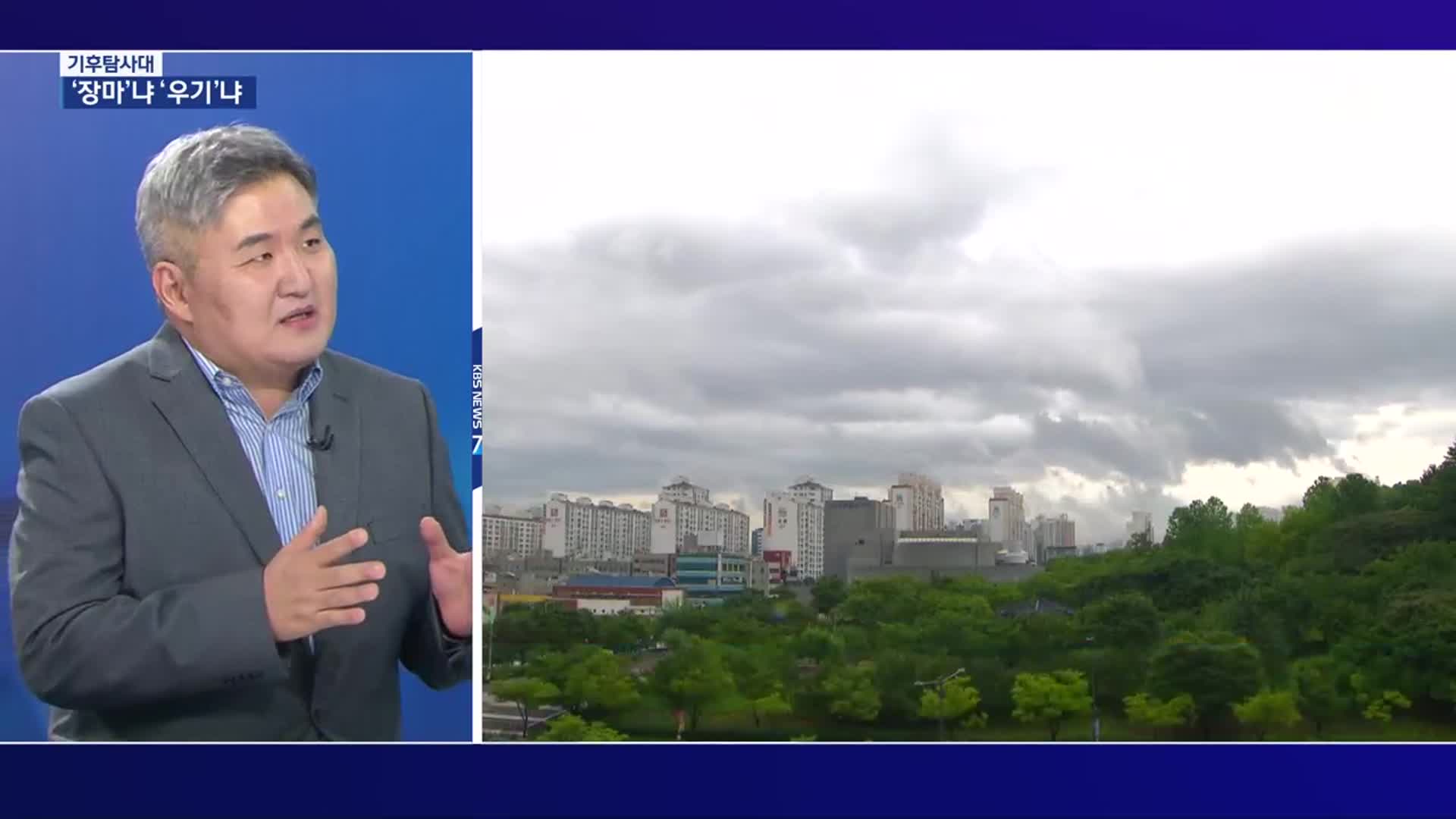

저기 이제 뒤에 화면에 나와 있는 저런 모양이 전형적인 장마죠?

[답변]

전형적인 장마전선의 형태입니다.

이제 그런데 저기는 인공위성에서 찍은 구름 사진입니다.

구름 사진으로 보면 저렇게 길게 뻗어 있는 전선을 볼 수가 있는데, 비는 저 긴 전선에서 전체 지역에서 비가 오는 경우는 거의 없고요.

국지적인 장소에서 갑자기 비구름이 아주 강한 비구름이 만들어지고 또 이동하면서 비가 내리고요.

그리고 소멸하는 형태로 비가 만들어집니다.

이제 그러다 보니까 저런 긴 지역에서 차분하게 몇 날 며칠 동안 비가 오는 그런 형태가 아니라 특정 지역에서 특정 시간에 많은 비가 강하게 내리고, 또 그 비가 안 올 때는 무더운 날씨가 지속되는 그런 형태로 바뀌어가고 있고, 점점 더 강해지고 있습니다.

[앵커]

장마인지 아닌지 알기 어렵다면 장마라는 용어 자체를 좀 바꿔야 한다 이런 의견도 나온다고 하는데 어떻습니까?

[답변]

실제로 분석을 해보면 장마 기간 내린 여름철의 비 양과, 장마 기간 후, 그러니까 보통 한 7월 말에서 8월 달에 내리는 비 양을 비교했을 때, 오히려 7월 말·8월 중에 내리는 비가 어떤 해는 훨씬 더 많은 적도 있었습니다.

그러다 보니까 이게 좀 많은 오해도 만들고 그런 이유 때문에 기상청 그리고 학계에서는 좀 바꿔보려고 노력을 했습니다.

[앵커]

바꾼다면 여러 가지 이제 안이 있을 텐데, '우기'라는 용어가 나온다고 해요.

그런데 '우기'가 이제 주로 동남아시아 같이 아열대 기후 지역에서 쓰는 표현으로 알려져 있는데, 이런 용어까지 나온다는 건 결국 기후 변화 영향 때문일까요?

[답변]

가을 장마라고도 하기도 하고 2차 장마라고 부르기도 했는데 그 기간에 내리는 비가 오히려 더 많아지다 보니까 우기라는 표현으로 좀 바꾸고, 앞서 온 비를 1차 우기, 2차 우기, 이런 표현으로 좀 바꿔보자 하려는 그 의견들이 좀 나오고 있고요.

그런데 말씀드린 것처럼 이게 500년 이상 저희들이 써왔던 용어다 보니까 그렇게 쉽게 바꾸기는 힘들 것 같고, 계속적인 의견 수렴, 그 다음에 이제 좀 말씀드리고 싶은 건 장마 자체가 매일매일 비가 오는 게 아니고 전 지역에서 비가 오는 게 아니다.

한 번 올 때 많이 올 수 있다 그런 거에 대한 대비를 하시는 게 더 좋을 것 같습니다.

[앵커]

익숙한 현상인 장마까지 기후변화 영향을 받는 상황, 이렇게 기후 위기가 갈수록 체감되면서 새 정부에서 준비하고 있는 게 기후에너지부 신설인데 이 내용을 또 저희가 안 다룰 수가 없습니다.

기후에너지부가 좀 필요성이 있습니까?

어떻습니까?

[답변]

탄소 중립 정책, 그러니까 기후 변화를 이야기를 할 때 가장 중요한 게 탄소 중립을 실현을 해야 되는데, 그걸 할 때 기후 변화에 대한 전망이나 이런 것들하고, 그다음에 에너지를 어떻게 써갈까 그 두 가지 것들은 함께 고민이 되어야 합니다.

그런데 이제 지금 현재로는 그게 따로따로 분리가 돼서 하다 보니까 조금 더 비효율적이고, 그래서 에너지는 에너지 수요나 이런 것들만 걱정을 하게 되고 또 기후 변화는 계속 그냥 '기후 변화가 중요해, 위험해' 이런 이야기만 하고 하다 보니까 뭔가 목소리를 좀 함께 낼 수 있는 그런 부서가 만들어지는 건 좋은 방향이라고 생각을 합니다.

[앵커]

필요성은 충분히 있는 상황, 하지만 이제 새로운 부처가 만들어져야 하니까 고려할 점도 여러 가지가 있어 보입니다.

당장 그 업무들이 산업부 그리고 환경부에 흩어져 있을 텐데, 이걸 통합하는 과정에서도 좀 고려할 점들이 있어 보이는데요.

[답변]

네, 그렇습니다.

그러니까 그 산업부 안에 있는 에너지 관련 그 과가 한 10개 정도라고 들었습니다.

그래서 그 과랑 그다음에 환경부 안에 있는 기후변화 관련 과들이 이렇게 합쳐지는 것으로 짐작은 하고 있습니다.

그런데 정확한 방향은 아직 여전히 논의 중인 것 같은데 이제 그렇게 했을 때 이 논의 자체가 한쪽으로 쏠리게 되면 그러면 오히려 지금 있는 것보다도 더 못한 형태가 될 것 같고요.

이제 합쳐지더라도 최대한 시너지를 내고 어떤 파트에서 어떤 역할을 하고 어떤 정책을 수립할 때 의견을 어떻게 수렴할지 그런 부분들을 좀 종합적으로 고려할 필요가 있을 것 같습니다.

[앵커]

단순한 1대 1 결합이 아니라 조금 새로운 부처의 특성에 맞는 어떤 방안이 필요한 상황.

그리고 이제 위치도 좀 얘기가 나오고 있습니다.

전남에서는 신재생 에너지 관련 인프라가 집약돼 있다 보니까 전남에 특히 나주 혁신도시에 유치해야 한다 이런 의견이 나옵니다.

좀 필요성이 있다고 보십니까?

[답변]

충분히 가능성이 있는 이야기라고 생각을 합니다.

물론 이제 앞서 말씀드렸던 환경부나 산자부가 이미 다 세종에 있기 때문에 현실적으로 이걸 옮긴다는 게 또 다른 비용이 발생하기는 합니다.

이제 그런 현실적인 제약이 있긴 하지만 신재생 에너지라든지 그다음에 지역 소멸이라든지 이런 것에 대한 대응 방안으로는 좀 함께 고려할 필요는 있을 것 같습니다.

[앵커]

알겠습니다.

아무쪼록 새로 출범하는 기후에너지부가 기후 변화 대응 역할을 톡톡히 해 주기를 기대해야 겠군요.

지금까지 광주과학기술원 윤진호 교수와 기후 탐사대 함께했습니다.

교수님, 말씀 감사합니다.

기후 이야기를 쉽고 재미있게 풀어보는 '기후탐사대' 순서입니다.

오늘도 '기후탐사대'의 대장, 광주과학기술원 윤진호 교수와 함께합니다.

교수님, 오늘부터 본격적인 장마철에 접어들었다고 하고 이게 예년보다 조금 이르게 장마가 시작된 것 같습니다.

실제로 그렇습니까?

[답변]

네, 올해 장마는 지난 12일에 제주에서는 시작한 걸로 보고 있고요.

중부지방과 남부지방은 한 20일 경, 오늘 혹은 내일쯤에 장마가 시작할 것으로 보고 있고 상당한 양의 비가 올 것으로 예측을 하고 있습니다.

[앵커]

사실 장마철에 계속 이제 기상정보를 보는데 예측이 좀 쉽지 않아 보이는 게 정보가 계속 바뀌기도 하고요.

실제로 이게 장마인지 아닌지도 조금 헷갈리는 상황, 기상청도 지금 남부지방 장마비가 장맛비인가에 대해서, 약간 확실하게 답을 하지 않고 추후 분석을 통해 확인해야 한다 이렇게 얘기를 하더라고요.

이게 왜 그런 거죠?

[답변]

저희들이 교과서에 배운 지식으로는 장마전선이 동서로 이렇게 길게 뻗어 있고 그 그 전체 지역에서 비가 오는 것처럼 이제 공부를 했는데요.

[앵커]

저기 이제 뒤에 화면에 나와 있는 저런 모양이 전형적인 장마죠?

[답변]

전형적인 장마전선의 형태입니다.

이제 그런데 저기는 인공위성에서 찍은 구름 사진입니다.

구름 사진으로 보면 저렇게 길게 뻗어 있는 전선을 볼 수가 있는데, 비는 저 긴 전선에서 전체 지역에서 비가 오는 경우는 거의 없고요.

국지적인 장소에서 갑자기 비구름이 아주 강한 비구름이 만들어지고 또 이동하면서 비가 내리고요.

그리고 소멸하는 형태로 비가 만들어집니다.

이제 그러다 보니까 저런 긴 지역에서 차분하게 몇 날 며칠 동안 비가 오는 그런 형태가 아니라 특정 지역에서 특정 시간에 많은 비가 강하게 내리고, 또 그 비가 안 올 때는 무더운 날씨가 지속되는 그런 형태로 바뀌어가고 있고, 점점 더 강해지고 있습니다.

[앵커]

장마인지 아닌지 알기 어렵다면 장마라는 용어 자체를 좀 바꿔야 한다 이런 의견도 나온다고 하는데 어떻습니까?

[답변]

실제로 분석을 해보면 장마 기간 내린 여름철의 비 양과, 장마 기간 후, 그러니까 보통 한 7월 말에서 8월 달에 내리는 비 양을 비교했을 때, 오히려 7월 말·8월 중에 내리는 비가 어떤 해는 훨씬 더 많은 적도 있었습니다.

그러다 보니까 이게 좀 많은 오해도 만들고 그런 이유 때문에 기상청 그리고 학계에서는 좀 바꿔보려고 노력을 했습니다.

[앵커]

바꾼다면 여러 가지 이제 안이 있을 텐데, '우기'라는 용어가 나온다고 해요.

그런데 '우기'가 이제 주로 동남아시아 같이 아열대 기후 지역에서 쓰는 표현으로 알려져 있는데, 이런 용어까지 나온다는 건 결국 기후 변화 영향 때문일까요?

[답변]

가을 장마라고도 하기도 하고 2차 장마라고 부르기도 했는데 그 기간에 내리는 비가 오히려 더 많아지다 보니까 우기라는 표현으로 좀 바꾸고, 앞서 온 비를 1차 우기, 2차 우기, 이런 표현으로 좀 바꿔보자 하려는 그 의견들이 좀 나오고 있고요.

그런데 말씀드린 것처럼 이게 500년 이상 저희들이 써왔던 용어다 보니까 그렇게 쉽게 바꾸기는 힘들 것 같고, 계속적인 의견 수렴, 그 다음에 이제 좀 말씀드리고 싶은 건 장마 자체가 매일매일 비가 오는 게 아니고 전 지역에서 비가 오는 게 아니다.

한 번 올 때 많이 올 수 있다 그런 거에 대한 대비를 하시는 게 더 좋을 것 같습니다.

[앵커]

익숙한 현상인 장마까지 기후변화 영향을 받는 상황, 이렇게 기후 위기가 갈수록 체감되면서 새 정부에서 준비하고 있는 게 기후에너지부 신설인데 이 내용을 또 저희가 안 다룰 수가 없습니다.

기후에너지부가 좀 필요성이 있습니까?

어떻습니까?

[답변]

탄소 중립 정책, 그러니까 기후 변화를 이야기를 할 때 가장 중요한 게 탄소 중립을 실현을 해야 되는데, 그걸 할 때 기후 변화에 대한 전망이나 이런 것들하고, 그다음에 에너지를 어떻게 써갈까 그 두 가지 것들은 함께 고민이 되어야 합니다.

그런데 이제 지금 현재로는 그게 따로따로 분리가 돼서 하다 보니까 조금 더 비효율적이고, 그래서 에너지는 에너지 수요나 이런 것들만 걱정을 하게 되고 또 기후 변화는 계속 그냥 '기후 변화가 중요해, 위험해' 이런 이야기만 하고 하다 보니까 뭔가 목소리를 좀 함께 낼 수 있는 그런 부서가 만들어지는 건 좋은 방향이라고 생각을 합니다.

[앵커]

필요성은 충분히 있는 상황, 하지만 이제 새로운 부처가 만들어져야 하니까 고려할 점도 여러 가지가 있어 보입니다.

당장 그 업무들이 산업부 그리고 환경부에 흩어져 있을 텐데, 이걸 통합하는 과정에서도 좀 고려할 점들이 있어 보이는데요.

[답변]

네, 그렇습니다.

그러니까 그 산업부 안에 있는 에너지 관련 그 과가 한 10개 정도라고 들었습니다.

그래서 그 과랑 그다음에 환경부 안에 있는 기후변화 관련 과들이 이렇게 합쳐지는 것으로 짐작은 하고 있습니다.

그런데 정확한 방향은 아직 여전히 논의 중인 것 같은데 이제 그렇게 했을 때 이 논의 자체가 한쪽으로 쏠리게 되면 그러면 오히려 지금 있는 것보다도 더 못한 형태가 될 것 같고요.

이제 합쳐지더라도 최대한 시너지를 내고 어떤 파트에서 어떤 역할을 하고 어떤 정책을 수립할 때 의견을 어떻게 수렴할지 그런 부분들을 좀 종합적으로 고려할 필요가 있을 것 같습니다.

[앵커]

단순한 1대 1 결합이 아니라 조금 새로운 부처의 특성에 맞는 어떤 방안이 필요한 상황.

그리고 이제 위치도 좀 얘기가 나오고 있습니다.

전남에서는 신재생 에너지 관련 인프라가 집약돼 있다 보니까 전남에 특히 나주 혁신도시에 유치해야 한다 이런 의견이 나옵니다.

좀 필요성이 있다고 보십니까?

[답변]

충분히 가능성이 있는 이야기라고 생각을 합니다.

물론 이제 앞서 말씀드렸던 환경부나 산자부가 이미 다 세종에 있기 때문에 현실적으로 이걸 옮긴다는 게 또 다른 비용이 발생하기는 합니다.

이제 그런 현실적인 제약이 있긴 하지만 신재생 에너지라든지 그다음에 지역 소멸이라든지 이런 것에 대한 대응 방안으로는 좀 함께 고려할 필요는 있을 것 같습니다.

[앵커]

알겠습니다.

아무쪼록 새로 출범하는 기후에너지부가 기후 변화 대응 역할을 톡톡히 해 주기를 기대해야 겠군요.

지금까지 광주과학기술원 윤진호 교수와 기후 탐사대 함께했습니다.

교수님, 말씀 감사합니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [기후탐사대] ‘장마’, 이제 ‘우기’로 용어 바꿔야 하나?

-

- 입력 2025-06-19 19:59:18

- 수정2025-06-19 20:17:16

[앵커]

기후 이야기를 쉽고 재미있게 풀어보는 '기후탐사대' 순서입니다.

오늘도 '기후탐사대'의 대장, 광주과학기술원 윤진호 교수와 함께합니다.

교수님, 오늘부터 본격적인 장마철에 접어들었다고 하고 이게 예년보다 조금 이르게 장마가 시작된 것 같습니다.

실제로 그렇습니까?

[답변]

네, 올해 장마는 지난 12일에 제주에서는 시작한 걸로 보고 있고요.

중부지방과 남부지방은 한 20일 경, 오늘 혹은 내일쯤에 장마가 시작할 것으로 보고 있고 상당한 양의 비가 올 것으로 예측을 하고 있습니다.

[앵커]

사실 장마철에 계속 이제 기상정보를 보는데 예측이 좀 쉽지 않아 보이는 게 정보가 계속 바뀌기도 하고요.

실제로 이게 장마인지 아닌지도 조금 헷갈리는 상황, 기상청도 지금 남부지방 장마비가 장맛비인가에 대해서, 약간 확실하게 답을 하지 않고 추후 분석을 통해 확인해야 한다 이렇게 얘기를 하더라고요.

이게 왜 그런 거죠?

[답변]

저희들이 교과서에 배운 지식으로는 장마전선이 동서로 이렇게 길게 뻗어 있고 그 그 전체 지역에서 비가 오는 것처럼 이제 공부를 했는데요.

[앵커]

저기 이제 뒤에 화면에 나와 있는 저런 모양이 전형적인 장마죠?

[답변]

전형적인 장마전선의 형태입니다.

이제 그런데 저기는 인공위성에서 찍은 구름 사진입니다.

구름 사진으로 보면 저렇게 길게 뻗어 있는 전선을 볼 수가 있는데, 비는 저 긴 전선에서 전체 지역에서 비가 오는 경우는 거의 없고요.

국지적인 장소에서 갑자기 비구름이 아주 강한 비구름이 만들어지고 또 이동하면서 비가 내리고요.

그리고 소멸하는 형태로 비가 만들어집니다.

이제 그러다 보니까 저런 긴 지역에서 차분하게 몇 날 며칠 동안 비가 오는 그런 형태가 아니라 특정 지역에서 특정 시간에 많은 비가 강하게 내리고, 또 그 비가 안 올 때는 무더운 날씨가 지속되는 그런 형태로 바뀌어가고 있고, 점점 더 강해지고 있습니다.

[앵커]

장마인지 아닌지 알기 어렵다면 장마라는 용어 자체를 좀 바꿔야 한다 이런 의견도 나온다고 하는데 어떻습니까?

[답변]

실제로 분석을 해보면 장마 기간 내린 여름철의 비 양과, 장마 기간 후, 그러니까 보통 한 7월 말에서 8월 달에 내리는 비 양을 비교했을 때, 오히려 7월 말·8월 중에 내리는 비가 어떤 해는 훨씬 더 많은 적도 있었습니다.

그러다 보니까 이게 좀 많은 오해도 만들고 그런 이유 때문에 기상청 그리고 학계에서는 좀 바꿔보려고 노력을 했습니다.

[앵커]

바꾼다면 여러 가지 이제 안이 있을 텐데, '우기'라는 용어가 나온다고 해요.

그런데 '우기'가 이제 주로 동남아시아 같이 아열대 기후 지역에서 쓰는 표현으로 알려져 있는데, 이런 용어까지 나온다는 건 결국 기후 변화 영향 때문일까요?

[답변]

가을 장마라고도 하기도 하고 2차 장마라고 부르기도 했는데 그 기간에 내리는 비가 오히려 더 많아지다 보니까 우기라는 표현으로 좀 바꾸고, 앞서 온 비를 1차 우기, 2차 우기, 이런 표현으로 좀 바꿔보자 하려는 그 의견들이 좀 나오고 있고요.

그런데 말씀드린 것처럼 이게 500년 이상 저희들이 써왔던 용어다 보니까 그렇게 쉽게 바꾸기는 힘들 것 같고, 계속적인 의견 수렴, 그 다음에 이제 좀 말씀드리고 싶은 건 장마 자체가 매일매일 비가 오는 게 아니고 전 지역에서 비가 오는 게 아니다.

한 번 올 때 많이 올 수 있다 그런 거에 대한 대비를 하시는 게 더 좋을 것 같습니다.

[앵커]

익숙한 현상인 장마까지 기후변화 영향을 받는 상황, 이렇게 기후 위기가 갈수록 체감되면서 새 정부에서 준비하고 있는 게 기후에너지부 신설인데 이 내용을 또 저희가 안 다룰 수가 없습니다.

기후에너지부가 좀 필요성이 있습니까?

어떻습니까?

[답변]

탄소 중립 정책, 그러니까 기후 변화를 이야기를 할 때 가장 중요한 게 탄소 중립을 실현을 해야 되는데, 그걸 할 때 기후 변화에 대한 전망이나 이런 것들하고, 그다음에 에너지를 어떻게 써갈까 그 두 가지 것들은 함께 고민이 되어야 합니다.

그런데 이제 지금 현재로는 그게 따로따로 분리가 돼서 하다 보니까 조금 더 비효율적이고, 그래서 에너지는 에너지 수요나 이런 것들만 걱정을 하게 되고 또 기후 변화는 계속 그냥 '기후 변화가 중요해, 위험해' 이런 이야기만 하고 하다 보니까 뭔가 목소리를 좀 함께 낼 수 있는 그런 부서가 만들어지는 건 좋은 방향이라고 생각을 합니다.

[앵커]

필요성은 충분히 있는 상황, 하지만 이제 새로운 부처가 만들어져야 하니까 고려할 점도 여러 가지가 있어 보입니다.

당장 그 업무들이 산업부 그리고 환경부에 흩어져 있을 텐데, 이걸 통합하는 과정에서도 좀 고려할 점들이 있어 보이는데요.

[답변]

네, 그렇습니다.

그러니까 그 산업부 안에 있는 에너지 관련 그 과가 한 10개 정도라고 들었습니다.

그래서 그 과랑 그다음에 환경부 안에 있는 기후변화 관련 과들이 이렇게 합쳐지는 것으로 짐작은 하고 있습니다.

그런데 정확한 방향은 아직 여전히 논의 중인 것 같은데 이제 그렇게 했을 때 이 논의 자체가 한쪽으로 쏠리게 되면 그러면 오히려 지금 있는 것보다도 더 못한 형태가 될 것 같고요.

이제 합쳐지더라도 최대한 시너지를 내고 어떤 파트에서 어떤 역할을 하고 어떤 정책을 수립할 때 의견을 어떻게 수렴할지 그런 부분들을 좀 종합적으로 고려할 필요가 있을 것 같습니다.

[앵커]

단순한 1대 1 결합이 아니라 조금 새로운 부처의 특성에 맞는 어떤 방안이 필요한 상황.

그리고 이제 위치도 좀 얘기가 나오고 있습니다.

전남에서는 신재생 에너지 관련 인프라가 집약돼 있다 보니까 전남에 특히 나주 혁신도시에 유치해야 한다 이런 의견이 나옵니다.

좀 필요성이 있다고 보십니까?

[답변]

충분히 가능성이 있는 이야기라고 생각을 합니다.

물론 이제 앞서 말씀드렸던 환경부나 산자부가 이미 다 세종에 있기 때문에 현실적으로 이걸 옮긴다는 게 또 다른 비용이 발생하기는 합니다.

이제 그런 현실적인 제약이 있긴 하지만 신재생 에너지라든지 그다음에 지역 소멸이라든지 이런 것에 대한 대응 방안으로는 좀 함께 고려할 필요는 있을 것 같습니다.

[앵커]

알겠습니다.

아무쪼록 새로 출범하는 기후에너지부가 기후 변화 대응 역할을 톡톡히 해 주기를 기대해야 겠군요.

지금까지 광주과학기술원 윤진호 교수와 기후 탐사대 함께했습니다.

교수님, 말씀 감사합니다.

기후 이야기를 쉽고 재미있게 풀어보는 '기후탐사대' 순서입니다.

오늘도 '기후탐사대'의 대장, 광주과학기술원 윤진호 교수와 함께합니다.

교수님, 오늘부터 본격적인 장마철에 접어들었다고 하고 이게 예년보다 조금 이르게 장마가 시작된 것 같습니다.

실제로 그렇습니까?

[답변]

네, 올해 장마는 지난 12일에 제주에서는 시작한 걸로 보고 있고요.

중부지방과 남부지방은 한 20일 경, 오늘 혹은 내일쯤에 장마가 시작할 것으로 보고 있고 상당한 양의 비가 올 것으로 예측을 하고 있습니다.

[앵커]

사실 장마철에 계속 이제 기상정보를 보는데 예측이 좀 쉽지 않아 보이는 게 정보가 계속 바뀌기도 하고요.

실제로 이게 장마인지 아닌지도 조금 헷갈리는 상황, 기상청도 지금 남부지방 장마비가 장맛비인가에 대해서, 약간 확실하게 답을 하지 않고 추후 분석을 통해 확인해야 한다 이렇게 얘기를 하더라고요.

이게 왜 그런 거죠?

[답변]

저희들이 교과서에 배운 지식으로는 장마전선이 동서로 이렇게 길게 뻗어 있고 그 그 전체 지역에서 비가 오는 것처럼 이제 공부를 했는데요.

[앵커]

저기 이제 뒤에 화면에 나와 있는 저런 모양이 전형적인 장마죠?

[답변]

전형적인 장마전선의 형태입니다.

이제 그런데 저기는 인공위성에서 찍은 구름 사진입니다.

구름 사진으로 보면 저렇게 길게 뻗어 있는 전선을 볼 수가 있는데, 비는 저 긴 전선에서 전체 지역에서 비가 오는 경우는 거의 없고요.

국지적인 장소에서 갑자기 비구름이 아주 강한 비구름이 만들어지고 또 이동하면서 비가 내리고요.

그리고 소멸하는 형태로 비가 만들어집니다.

이제 그러다 보니까 저런 긴 지역에서 차분하게 몇 날 며칠 동안 비가 오는 그런 형태가 아니라 특정 지역에서 특정 시간에 많은 비가 강하게 내리고, 또 그 비가 안 올 때는 무더운 날씨가 지속되는 그런 형태로 바뀌어가고 있고, 점점 더 강해지고 있습니다.

[앵커]

장마인지 아닌지 알기 어렵다면 장마라는 용어 자체를 좀 바꿔야 한다 이런 의견도 나온다고 하는데 어떻습니까?

[답변]

실제로 분석을 해보면 장마 기간 내린 여름철의 비 양과, 장마 기간 후, 그러니까 보통 한 7월 말에서 8월 달에 내리는 비 양을 비교했을 때, 오히려 7월 말·8월 중에 내리는 비가 어떤 해는 훨씬 더 많은 적도 있었습니다.

그러다 보니까 이게 좀 많은 오해도 만들고 그런 이유 때문에 기상청 그리고 학계에서는 좀 바꿔보려고 노력을 했습니다.

[앵커]

바꾼다면 여러 가지 이제 안이 있을 텐데, '우기'라는 용어가 나온다고 해요.

그런데 '우기'가 이제 주로 동남아시아 같이 아열대 기후 지역에서 쓰는 표현으로 알려져 있는데, 이런 용어까지 나온다는 건 결국 기후 변화 영향 때문일까요?

[답변]

가을 장마라고도 하기도 하고 2차 장마라고 부르기도 했는데 그 기간에 내리는 비가 오히려 더 많아지다 보니까 우기라는 표현으로 좀 바꾸고, 앞서 온 비를 1차 우기, 2차 우기, 이런 표현으로 좀 바꿔보자 하려는 그 의견들이 좀 나오고 있고요.

그런데 말씀드린 것처럼 이게 500년 이상 저희들이 써왔던 용어다 보니까 그렇게 쉽게 바꾸기는 힘들 것 같고, 계속적인 의견 수렴, 그 다음에 이제 좀 말씀드리고 싶은 건 장마 자체가 매일매일 비가 오는 게 아니고 전 지역에서 비가 오는 게 아니다.

한 번 올 때 많이 올 수 있다 그런 거에 대한 대비를 하시는 게 더 좋을 것 같습니다.

[앵커]

익숙한 현상인 장마까지 기후변화 영향을 받는 상황, 이렇게 기후 위기가 갈수록 체감되면서 새 정부에서 준비하고 있는 게 기후에너지부 신설인데 이 내용을 또 저희가 안 다룰 수가 없습니다.

기후에너지부가 좀 필요성이 있습니까?

어떻습니까?

[답변]

탄소 중립 정책, 그러니까 기후 변화를 이야기를 할 때 가장 중요한 게 탄소 중립을 실현을 해야 되는데, 그걸 할 때 기후 변화에 대한 전망이나 이런 것들하고, 그다음에 에너지를 어떻게 써갈까 그 두 가지 것들은 함께 고민이 되어야 합니다.

그런데 이제 지금 현재로는 그게 따로따로 분리가 돼서 하다 보니까 조금 더 비효율적이고, 그래서 에너지는 에너지 수요나 이런 것들만 걱정을 하게 되고 또 기후 변화는 계속 그냥 '기후 변화가 중요해, 위험해' 이런 이야기만 하고 하다 보니까 뭔가 목소리를 좀 함께 낼 수 있는 그런 부서가 만들어지는 건 좋은 방향이라고 생각을 합니다.

[앵커]

필요성은 충분히 있는 상황, 하지만 이제 새로운 부처가 만들어져야 하니까 고려할 점도 여러 가지가 있어 보입니다.

당장 그 업무들이 산업부 그리고 환경부에 흩어져 있을 텐데, 이걸 통합하는 과정에서도 좀 고려할 점들이 있어 보이는데요.

[답변]

네, 그렇습니다.

그러니까 그 산업부 안에 있는 에너지 관련 그 과가 한 10개 정도라고 들었습니다.

그래서 그 과랑 그다음에 환경부 안에 있는 기후변화 관련 과들이 이렇게 합쳐지는 것으로 짐작은 하고 있습니다.

그런데 정확한 방향은 아직 여전히 논의 중인 것 같은데 이제 그렇게 했을 때 이 논의 자체가 한쪽으로 쏠리게 되면 그러면 오히려 지금 있는 것보다도 더 못한 형태가 될 것 같고요.

이제 합쳐지더라도 최대한 시너지를 내고 어떤 파트에서 어떤 역할을 하고 어떤 정책을 수립할 때 의견을 어떻게 수렴할지 그런 부분들을 좀 종합적으로 고려할 필요가 있을 것 같습니다.

[앵커]

단순한 1대 1 결합이 아니라 조금 새로운 부처의 특성에 맞는 어떤 방안이 필요한 상황.

그리고 이제 위치도 좀 얘기가 나오고 있습니다.

전남에서는 신재생 에너지 관련 인프라가 집약돼 있다 보니까 전남에 특히 나주 혁신도시에 유치해야 한다 이런 의견이 나옵니다.

좀 필요성이 있다고 보십니까?

[답변]

충분히 가능성이 있는 이야기라고 생각을 합니다.

물론 이제 앞서 말씀드렸던 환경부나 산자부가 이미 다 세종에 있기 때문에 현실적으로 이걸 옮긴다는 게 또 다른 비용이 발생하기는 합니다.

이제 그런 현실적인 제약이 있긴 하지만 신재생 에너지라든지 그다음에 지역 소멸이라든지 이런 것에 대한 대응 방안으로는 좀 함께 고려할 필요는 있을 것 같습니다.

[앵커]

알겠습니다.

아무쪼록 새로 출범하는 기후에너지부가 기후 변화 대응 역할을 톡톡히 해 주기를 기대해야 겠군요.

지금까지 광주과학기술원 윤진호 교수와 기후 탐사대 함께했습니다.

교수님, 말씀 감사합니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[여기는 전남] ‘서남권 발전·통합전략’ 토론회 열려 외](https://news.kbs.co.kr/data/news/title_image/newsmp4/gwangju/news7/2025/06/19/120_8283049.jpg)

![[간추린 단신] 광주시민 58% “버스 운전원 임금 인상률 3% 적정” 외](https://news.kbs.co.kr/data/news/title_image/newsmp4/gwangju/news7/2025/06/19/150_8283059.jpg)

![[속보] 충남 서천(춘장대)에 시간당 90mm 이상<br> 집중호우, 침수 주의](/data/layer/904/2025/07/20250716_kWpDoW.jpg)

![[영상] 경기 오산 고가도로 옹벽 붕괴로 차량 매몰…“1명 심정지 이송”](/data/news/2025/07/16/20250716_KOttIr.png)

![[단독] “김건희 집사가 투자 검토 요청”…180억 투자사들 소환 임박](/data/news/2025/07/16/20250716_uOGzrO.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.