에너지 기업이 지하동굴을 뚫는 이유는?…핀란드의 탈탄소 도전

입력 2025.07.14 (11:21)

수정 2025.07.14 (11:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

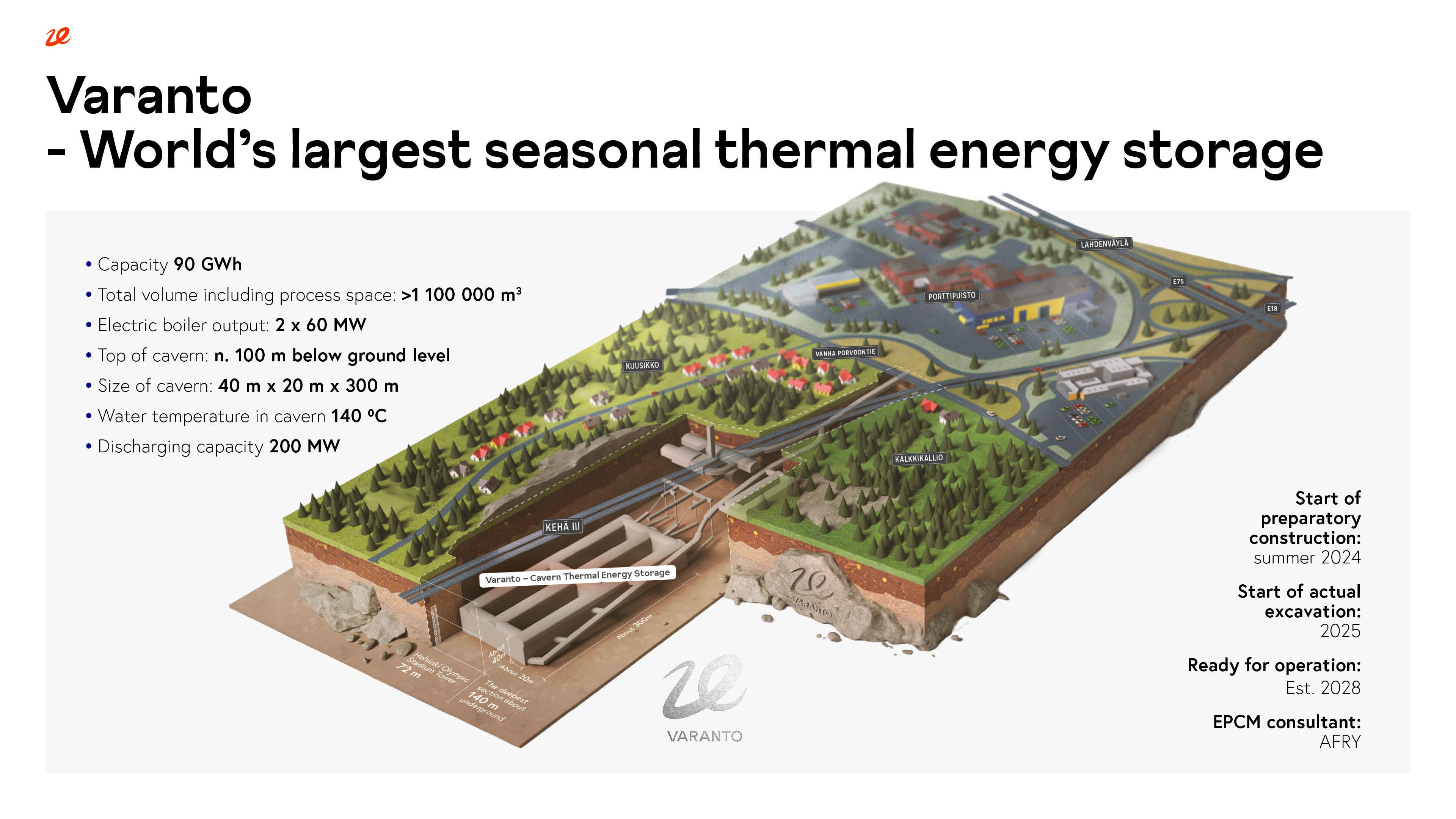

핀란드 에너지기업 반탄 에네르기아가 추진하고 있는 세계 최대 규모 열 저장소 ‘Varanto’. 지하 동굴에 물을 채운 뒤 재생에너지 등으로 데워 지역난방에 활용한다.(출처: 반탄 에네르기아)

핀란드 에너지기업 반탄 에네르기아가 추진하고 있는 세계 최대 규모 열 저장소 ‘Varanto’. 지하 동굴에 물을 채운 뒤 재생에너지 등으로 데워 지역난방에 활용한다.(출처: 반탄 에네르기아)핀란드에서 네 번째로 큰 도시인 반타. 이곳에 위치한 에너지 기업 반탄 에네르기아(Vantaan Energia)는 지난해부터 대형 동굴을 뚫기 위한 공사를 시작했습니다. 지하 100m 깊이 암반에 서울 월드컵경기장만 한 구멍을 뚫는 프로젝트입니다.

이르면 2028년 완공 예정인 이 동굴에는 물이 채워집니다. 그런데 에너지 기업이 왜 지하 암반에 커다란 동굴을 뚫고 물을 채우는 걸까요? 바로 열(熱)을 저장하기 위한 겁니다. 난방 부문의 탄소 중립을 위한 새로운 도전입니다.

■ 온실가스 25% 건물에서 배출…난방부문 탄소중립 중요

더운 여름 날씨에 난방 이야기를 꺼내는 게 와닿지 않을 수 있지만, 사실 탄소 중립에서 난방을 빼놓을 수 없습니다. 우리나라만 놓고 보더라도 온실가스 배출량의 약 25%는 건물 부문이 차지하고, 건물의 에너지 사용량 중 상당 부분을 난방이 차지합니다.

핀란드는 세계에서 가장 야심찬 탄소중립 목표를 갖고 있습니다. 핀란드의 탄소중립 목표는 2035년, 우리나라보다 15년이나 빠릅니다. 핀란드는 추운 나라인 만큼 난방 부문의 탄소 중립이 관건인데, 특히 전체 건물의 50%를 차지하는 '지역 난방' 시스템에 주목하고 있습니다.

'지역 난방' 개념이 생소한 분도 있을 겁니다. 지역 난방은 열병합 발전소 같은 곳에서 나온 열로 물을 데워, 배관으로 공급하는 난방 시스템입니다. 과거 핀란드는 물을 데우는 에너지의 대부분을 화석연료에 의존했지만, 이제는 탄소 없는 열 에너지 확보를 위한 도전에 나서고 있습니다.

■ 지하 100m 깊이에 열 에너지 '저장'…난방수요 높을 때 공급

동굴 이야기로 다시 돌아가보겠습니다. 반탄 에네르기아가 추진하는 프로젝트 이름은 핀란드어로 '저장소'를 뜻하는 'Varanto'입니다. 지하 100미터 넘는 깊이에 있는 암반에 부피 110만㎥의 동굴을 뚫고 물을 채워 넣을 계획입니다.

동굴에 채운 물은 열 에너지를 저장하는 데 쓰입니다. 여름철 풍부한 재생에너지나 폐열 등으로, 물 온도를 섭씨 140도까지 데웁니다. 지하는 기압이 높기 때문에 섭씨 100도가 넘는 온도로 데워 놓을 수 있는데, 이렇게 저장한 열은 겨울처럼 난방 수요가 높은 시기에 '지역 난방'을 위해 활용합니다. 동굴과 지역난방 배관 사이에 '열 교환기'를 설치해 열을 주고받는 방식입니다.

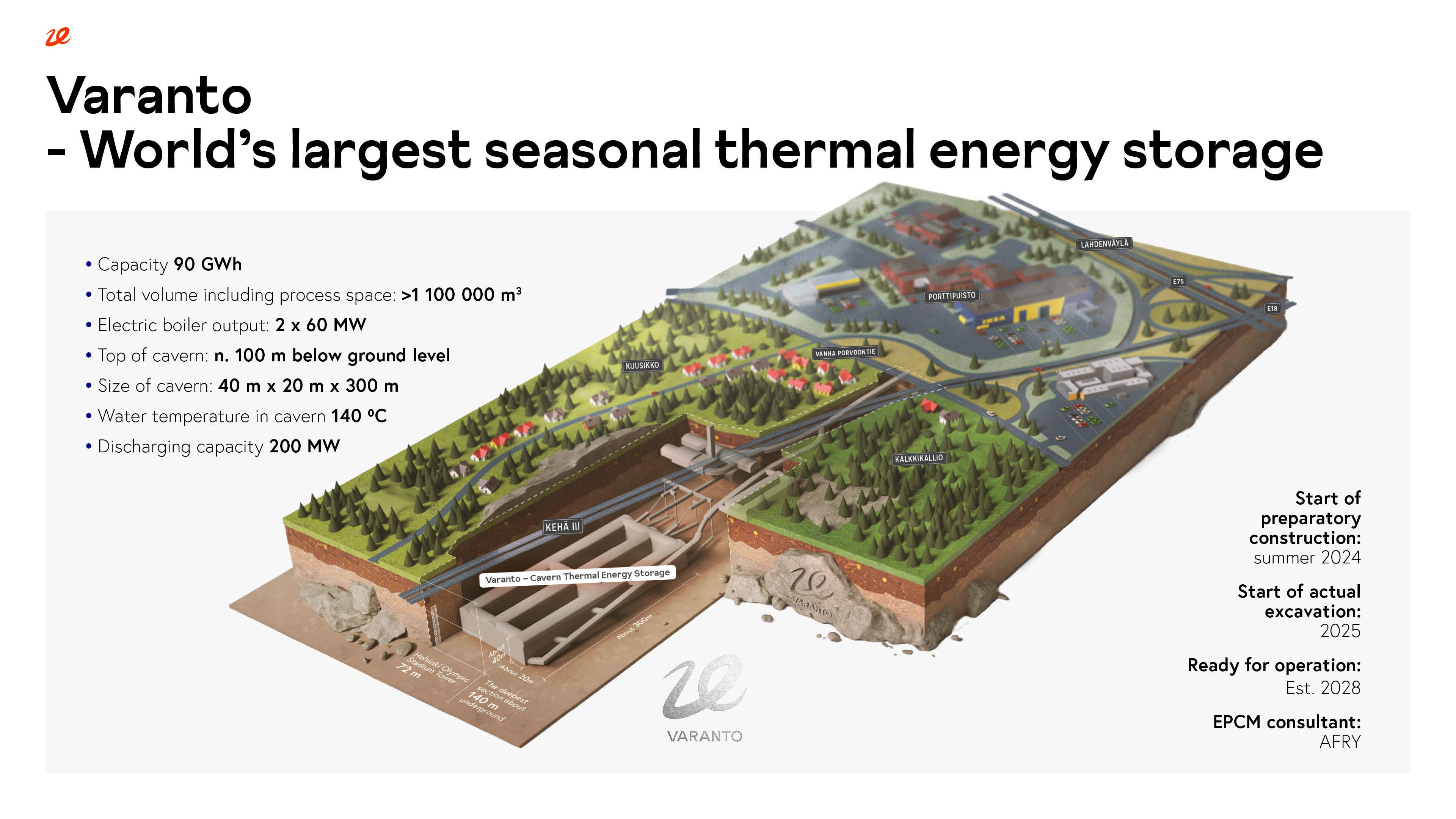

유하 루오말라 반탄 에네르기아 커뮤니케이션 담당이 취재진에게 ‘Varanto’ 프로젝트를 포함한 난방 분야 탄소중립 계획을 설명하고 있다. (사진제공: 한국언론진흥재단 공동취재단)

유하 루오말라 반탄 에네르기아 커뮤니케이션 담당이 취재진에게 ‘Varanto’ 프로젝트를 포함한 난방 분야 탄소중립 계획을 설명하고 있다. (사진제공: 한국언론진흥재단 공동취재단)이를 통해 얼마나 많은 에너지를 저장할 수 있을까요? 반탄 에네르기아가 계산한 에너지 저장 용량은 90GWh, 핀란드 중간 규모 도시의 난방 수요를 1년 동안 충당할 수 있습니다. 보다 쉽게 예를 들어보면, 전기차 130만 대에 1년 동안 에너지를 공급할 수 있는 양입니다.

사실 풍력이나 태양광 같은 재생에너지가 당면한 과제는 바로 '저장'입니다. 날씨에 따라 발전량이 달라지기 때문에 안정적인 공급이 어렵죠. 따라서 ESS(Energy Storage System, 에너지 저장 시스템) 시장이 본격화되고 있지만, 핀란드는 발상의 전환을 통해 다른 방식을 선택한 겁니다.

유하 루오말라 반탄 에네르기아 커뮤니케이션 담당은 "에너지 전환에서 가장 큰 도전과제는 재생에너지의 저장"이라면서 "Varanto는 에너지를 저장하는 훌륭한 솔루션 중 하나"라고 설명했습니다.

■ SMR 활용한 '무탄소' 난방 실증…이르면 2028년 첫 건설

핀란드는 SMR(Small Modular Reactor, 소형 모듈형 원자로)을 '지역 난방'에 활용할 계획도 갖고 있습니다. 이 프로젝트의 주인공은 국영 연구소인 VTT 기술연구센터가 배출한 기업인 스테디에너지(Steady Energy)입니다.

SMR은 기존 원자력 발전소보다 작고, 공장에서 만들어 현장에서 조립할 수 있는 원자로를 뜻합니다. 우리나라에서는 신규 발전원으로 삼을 것인지를 두고 찬반이 첨예하게 엇갈리고 있습니다. 다만 스테디에너지는 SMR로 전기를 만들지 않고 열만 생산할 계획입니다.

스테디에너지의 소형모듈원자로(SMR) LDR-50. 이 SMR은 전기를 생산하는 데 쓰이지 않고, 지역난방용 물을 데우는 데만 사용한다.(출처: 스테디에너지)

스테디에너지의 소형모듈원자로(SMR) LDR-50. 이 SMR은 전기를 생산하는 데 쓰이지 않고, 지역난방용 물을 데우는 데만 사용한다.(출처: 스테디에너지)기존 원자력 발전소는 핵분열로 발생한 열로 물을 끓인 뒤, 증기로 터빈을 돌려 전기를 만듭니다. 반면 스테디에너지의 SMR은 물을 데우는 데만 쓴다는 점에서 다릅니다. 전기를 만들지 않기 때문에 SMR 구조가 단순해지고, 시설 규모도 작아져 지하에 건설할 수 있습니다.

라우리 무라넨 스테디에너지 대외협력 책임자는 "원자력으로 증기를 만들어 터빈을 돌리는 과정에서 에너지의 약 60%가 손실된다"며 "열만 생산할 경우 에너지 생산 비용은 물론 건설 비용도 크게 줄일 수 있다"고 밝혔습니다.

스테디에너지가 개발한 SMR인 LDR-50은 50MW의 열 출력으로 물을 섭씨 150도까지 끓입니다. SMR 1기로 2~3만 명의 난방 수요를 감당할 수 있다고 합니다. 스테디에너지는 조만간 핀란드 수도 헬싱키 내 문을 닫은 열병합발전소에서 SMR 기술의 안전성을 시험할 계획인데, 이르면 2028년 실제 SMR 건설에 나선다는 계획도 갖고 있습니다.

■ 데이터 센터에서 나온 폐열…히트펌프로 '재활용'

최근 인공지능 기술의 발달로 주목받는 데이터 센터 역시 난방 부문의 탄소 중립에 기여할 전망입니다. 핀란드의 에너지 기업 오일론(Oilon)은 헬싱키 수도권에 건설 중인 마이크로소프트의 데이터 센터에서 발생하는 폐열을 '지역 난방'에 활용하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.

데이터 센터에서는 IT 장비가 전기를 쓰면서 열이 발생하고, 또 이를 식히기 위한 냉각 시스템 가동 과정에서도 많은 양의 열이 발생합니다. 이 열들은 보통 버려지기 때문에 '폐열'로 불립니다. 이 폐열을 오일론의 히트펌프로 회수한 뒤 '지역 난방'용 물을 데우는 겁니다.

핀란드 수도 헬싱키 주변 수도권에 건설 중인 마이크로소프트의 데이터센터. 오일론의 히트펌프는 데이터센터의 폐열을 회수해 지역난방용으로 다시 공급한다.(출처: 오일론)

핀란드 수도 헬싱키 주변 수도권에 건설 중인 마이크로소프트의 데이터센터. 오일론의 히트펌프는 데이터센터의 폐열을 회수해 지역난방용으로 다시 공급한다.(출처: 오일론)폐열을 회수해 물을 데우기 때문에, 이 물을 데우기 위해 써야 했던 화석연료 사용량이 줄어들고, 덩달아 탄소 배출량도 크게 줄일 수 있습니다.

오일론은 마이크로소프트의 데이터 센터가 내뿜는 폐열을 회수하면서, 연간 40만 톤에 달하는 탄소 배출량을 줄일 수 있을 것으로 내다보고 있습니다. 이 같은 탄소 배출량은 핀란드 전체 탄소 감축 목표치의 2%에 달하는 어마어마한 양입니다.

테로 루카스 오일론그룹 전 CEO는 "데이터 센터에서 발생하는 폐열은 효율적으로 지역난방에 활용될 수 있다"며 "앞으로 비슷한 프로젝트가 계속 확대될 것으로 본다"고 말했습니다.

■ 탄소 없이 만들고, 저장하고, 다시 쓰고…'탄소 없는 열(熱)' 고민해야

핀란드 사례를 당장 우리나라에 적용하기는 어려울 수 있습니다. SMR만 보더라도 국내에선 안전성과 경제성 등의 문제를 두고 찬반이 첨예하게 대립하고 있습니다. 또 핀란드는 지역난방 보급 비율이 높지만 우리나라는 20% 수준에 그친다는 점도 다릅니다.

하지만 핀란드의 접근법은 우리에게 중요한 시사점을 줍니다. 첫째, 탄소 배출 없이 열을 '생산'하고, 둘째, 거대한 지하 저장소에 열을 '저장'하며, 셋째, 버려지는 폐열을 '재활용'하는 것입니다. 이른바 난방의 탄소 중립을 위한 '3단계 접근법'이라고 할 수 있습니다.

무더운 여름이 지나면 곧 보일러를 켜야 하는 겨울이 다가옵니다. 탄소중립 목표 달성을 위해 간과해서는 안 될 난방 부문. 우리나라도 이제 난방 부문의 탄소 중립을 위해 본격적으로 나서야 하지 않을까요?

[연관기사] 햇빛과 바람을 위한 에너지고속도로…국내 HVDC 현실은?

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8299545

[연관기사] “화석연료 대신 전기로”…수송분야 탄소중립 본격

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8300469

이 기사는 한국언론진흥재단의 2025년 KPF 디플로마 기후테크(전기화) 프로그램 지원을 받아 작성됐습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 에너지 기업이 지하동굴을 뚫는 이유는?…핀란드의 탈탄소 도전

-

- 입력 2025-07-14 11:21:54

- 수정2025-07-14 11:25:50

핀란드에서 네 번째로 큰 도시인 반타. 이곳에 위치한 에너지 기업 반탄 에네르기아(Vantaan Energia)는 지난해부터 대형 동굴을 뚫기 위한 공사를 시작했습니다. 지하 100m 깊이 암반에 서울 월드컵경기장만 한 구멍을 뚫는 프로젝트입니다.

이르면 2028년 완공 예정인 이 동굴에는 물이 채워집니다. 그런데 에너지 기업이 왜 지하 암반에 커다란 동굴을 뚫고 물을 채우는 걸까요? 바로 열(熱)을 저장하기 위한 겁니다. 난방 부문의 탄소 중립을 위한 새로운 도전입니다.

■ 온실가스 25% 건물에서 배출…난방부문 탄소중립 중요

더운 여름 날씨에 난방 이야기를 꺼내는 게 와닿지 않을 수 있지만, 사실 탄소 중립에서 난방을 빼놓을 수 없습니다. 우리나라만 놓고 보더라도 온실가스 배출량의 약 25%는 건물 부문이 차지하고, 건물의 에너지 사용량 중 상당 부분을 난방이 차지합니다.

핀란드는 세계에서 가장 야심찬 탄소중립 목표를 갖고 있습니다. 핀란드의 탄소중립 목표는 2035년, 우리나라보다 15년이나 빠릅니다. 핀란드는 추운 나라인 만큼 난방 부문의 탄소 중립이 관건인데, 특히 전체 건물의 50%를 차지하는 '지역 난방' 시스템에 주목하고 있습니다.

'지역 난방' 개념이 생소한 분도 있을 겁니다. 지역 난방은 열병합 발전소 같은 곳에서 나온 열로 물을 데워, 배관으로 공급하는 난방 시스템입니다. 과거 핀란드는 물을 데우는 에너지의 대부분을 화석연료에 의존했지만, 이제는 탄소 없는 열 에너지 확보를 위한 도전에 나서고 있습니다.

■ 지하 100m 깊이에 열 에너지 '저장'…난방수요 높을 때 공급

동굴 이야기로 다시 돌아가보겠습니다. 반탄 에네르기아가 추진하는 프로젝트 이름은 핀란드어로 '저장소'를 뜻하는 'Varanto'입니다. 지하 100미터 넘는 깊이에 있는 암반에 부피 110만㎥의 동굴을 뚫고 물을 채워 넣을 계획입니다.

동굴에 채운 물은 열 에너지를 저장하는 데 쓰입니다. 여름철 풍부한 재생에너지나 폐열 등으로, 물 온도를 섭씨 140도까지 데웁니다. 지하는 기압이 높기 때문에 섭씨 100도가 넘는 온도로 데워 놓을 수 있는데, 이렇게 저장한 열은 겨울처럼 난방 수요가 높은 시기에 '지역 난방'을 위해 활용합니다. 동굴과 지역난방 배관 사이에 '열 교환기'를 설치해 열을 주고받는 방식입니다.

이를 통해 얼마나 많은 에너지를 저장할 수 있을까요? 반탄 에네르기아가 계산한 에너지 저장 용량은 90GWh, 핀란드 중간 규모 도시의 난방 수요를 1년 동안 충당할 수 있습니다. 보다 쉽게 예를 들어보면, 전기차 130만 대에 1년 동안 에너지를 공급할 수 있는 양입니다.

사실 풍력이나 태양광 같은 재생에너지가 당면한 과제는 바로 '저장'입니다. 날씨에 따라 발전량이 달라지기 때문에 안정적인 공급이 어렵죠. 따라서 ESS(Energy Storage System, 에너지 저장 시스템) 시장이 본격화되고 있지만, 핀란드는 발상의 전환을 통해 다른 방식을 선택한 겁니다.

유하 루오말라 반탄 에네르기아 커뮤니케이션 담당은 "에너지 전환에서 가장 큰 도전과제는 재생에너지의 저장"이라면서 "Varanto는 에너지를 저장하는 훌륭한 솔루션 중 하나"라고 설명했습니다.

■ SMR 활용한 '무탄소' 난방 실증…이르면 2028년 첫 건설

핀란드는 SMR(Small Modular Reactor, 소형 모듈형 원자로)을 '지역 난방'에 활용할 계획도 갖고 있습니다. 이 프로젝트의 주인공은 국영 연구소인 VTT 기술연구센터가 배출한 기업인 스테디에너지(Steady Energy)입니다.

SMR은 기존 원자력 발전소보다 작고, 공장에서 만들어 현장에서 조립할 수 있는 원자로를 뜻합니다. 우리나라에서는 신규 발전원으로 삼을 것인지를 두고 찬반이 첨예하게 엇갈리고 있습니다. 다만 스테디에너지는 SMR로 전기를 만들지 않고 열만 생산할 계획입니다.

기존 원자력 발전소는 핵분열로 발생한 열로 물을 끓인 뒤, 증기로 터빈을 돌려 전기를 만듭니다. 반면 스테디에너지의 SMR은 물을 데우는 데만 쓴다는 점에서 다릅니다. 전기를 만들지 않기 때문에 SMR 구조가 단순해지고, 시설 규모도 작아져 지하에 건설할 수 있습니다.

라우리 무라넨 스테디에너지 대외협력 책임자는 "원자력으로 증기를 만들어 터빈을 돌리는 과정에서 에너지의 약 60%가 손실된다"며 "열만 생산할 경우 에너지 생산 비용은 물론 건설 비용도 크게 줄일 수 있다"고 밝혔습니다.

스테디에너지가 개발한 SMR인 LDR-50은 50MW의 열 출력으로 물을 섭씨 150도까지 끓입니다. SMR 1기로 2~3만 명의 난방 수요를 감당할 수 있다고 합니다. 스테디에너지는 조만간 핀란드 수도 헬싱키 내 문을 닫은 열병합발전소에서 SMR 기술의 안전성을 시험할 계획인데, 이르면 2028년 실제 SMR 건설에 나선다는 계획도 갖고 있습니다.

■ 데이터 센터에서 나온 폐열…히트펌프로 '재활용'

최근 인공지능 기술의 발달로 주목받는 데이터 센터 역시 난방 부문의 탄소 중립에 기여할 전망입니다. 핀란드의 에너지 기업 오일론(Oilon)은 헬싱키 수도권에 건설 중인 마이크로소프트의 데이터 센터에서 발생하는 폐열을 '지역 난방'에 활용하는 프로젝트를 진행하고 있습니다.

데이터 센터에서는 IT 장비가 전기를 쓰면서 열이 발생하고, 또 이를 식히기 위한 냉각 시스템 가동 과정에서도 많은 양의 열이 발생합니다. 이 열들은 보통 버려지기 때문에 '폐열'로 불립니다. 이 폐열을 오일론의 히트펌프로 회수한 뒤 '지역 난방'용 물을 데우는 겁니다.

폐열을 회수해 물을 데우기 때문에, 이 물을 데우기 위해 써야 했던 화석연료 사용량이 줄어들고, 덩달아 탄소 배출량도 크게 줄일 수 있습니다.

오일론은 마이크로소프트의 데이터 센터가 내뿜는 폐열을 회수하면서, 연간 40만 톤에 달하는 탄소 배출량을 줄일 수 있을 것으로 내다보고 있습니다. 이 같은 탄소 배출량은 핀란드 전체 탄소 감축 목표치의 2%에 달하는 어마어마한 양입니다.

테로 루카스 오일론그룹 전 CEO는 "데이터 센터에서 발생하는 폐열은 효율적으로 지역난방에 활용될 수 있다"며 "앞으로 비슷한 프로젝트가 계속 확대될 것으로 본다"고 말했습니다.

■ 탄소 없이 만들고, 저장하고, 다시 쓰고…'탄소 없는 열(熱)' 고민해야

핀란드 사례를 당장 우리나라에 적용하기는 어려울 수 있습니다. SMR만 보더라도 국내에선 안전성과 경제성 등의 문제를 두고 찬반이 첨예하게 대립하고 있습니다. 또 핀란드는 지역난방 보급 비율이 높지만 우리나라는 20% 수준에 그친다는 점도 다릅니다.

하지만 핀란드의 접근법은 우리에게 중요한 시사점을 줍니다. 첫째, 탄소 배출 없이 열을 '생산'하고, 둘째, 거대한 지하 저장소에 열을 '저장'하며, 셋째, 버려지는 폐열을 '재활용'하는 것입니다. 이른바 난방의 탄소 중립을 위한 '3단계 접근법'이라고 할 수 있습니다.

무더운 여름이 지나면 곧 보일러를 켜야 하는 겨울이 다가옵니다. 탄소중립 목표 달성을 위해 간과해서는 안 될 난방 부문. 우리나라도 이제 난방 부문의 탄소 중립을 위해 본격적으로 나서야 하지 않을까요?

[연관기사] 햇빛과 바람을 위한 에너지고속도로…국내 HVDC 현실은?

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8299545

[연관기사] “화석연료 대신 전기로”…수송분야 탄소중립 본격

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8300469

이 기사는 한국언론진흥재단의 2025년 KPF 디플로마 기후테크(전기화) 프로그램 지원을 받아 작성됐습니다.

-

-

김가람 기자 garam@kbs.co.kr

김가람 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 김건희특검, ‘카카오 창업자’ 김범수 등 4명 17일 소환 통보](/data/news/2025/07/14/20250714_JvPfwK.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.