옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경③ 과학수사대부터 나무꾼까지

입력 2020.12.11 (10:45)

수정 2020.12.11 (10:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

"식초는 흉기에 뿌려 핏자국을 찾는 데, 술지게미는 상처 부위를 닦아 상흔을 선명하게 드러내는 데 썼다. 은비녀와 백지는 독살 여부를 판별하는 데 썼다. 은비녀는 항문이나 입에 넣어 변색을 살폈고 백지는 눈, 코, 입에 붙여 독기가 묻어 나오는지 보았다. 단목탕은 시신을 닦는 데, 삽주 뿌리는 태워서 악취를 없애는 데 썼다." - 《조선잡사》(민음사, 2020)에서

시신을 앞에 둔 노련한 검시관은 한 치의 머뭇거림도 없습니다. 눈으로만 쓱 훑어봐도 왜 죽었는지 대번에 알 수 있죠.

하지만 더 정확하게 확인할 필요가 있습니다. 그때 사용하는 방법을 열거한 내용이 위의 인용문 안에 다 들어 있습니다.

조선의 과학수사대 CSI. 그 이름은 오작인(仵作人) 또는 오작사령(仵作使令)이라고도 했답니다. 그렇다면 오작인이 등장하는 조선 시대 그림이 있을까요?

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)에 등장하는 직업들을 옛 그림으로 만나보는 마지막 순서는 오작인 이야기로 시작합니다.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

우리 전통 회화는 '죽음'을 묘사하지 않았습니다. 저는 오래전부터 이 점에 의문을 품고 '시신'이 등장하는 그림을 찾아 밑도 끝도 없이 헤맸죠.

시신이 그려진 조선 시대 그림이 아주 없는 건 물론 아닙니다. '시신'이 그려지지 않은 이유는 간단합니다. 그림이라는 게 기본적으로 감상용인데, '시신'을 '감상'하는 정신 나간 사람은 없었을 테니까요.

그래서 우리 전통 회화는 '죽음'을 직접 묘사하지 않았습니다.

그런데 전혀 예외가 없는 것은 아닙니다. 바로 이 그림이 그 증거죠.

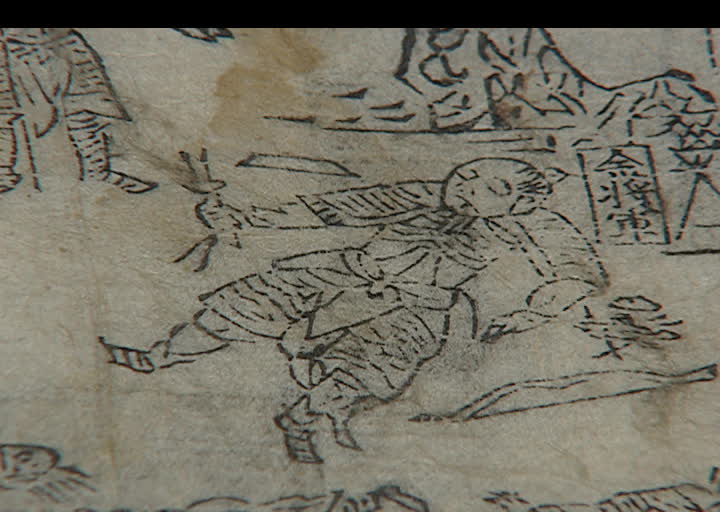

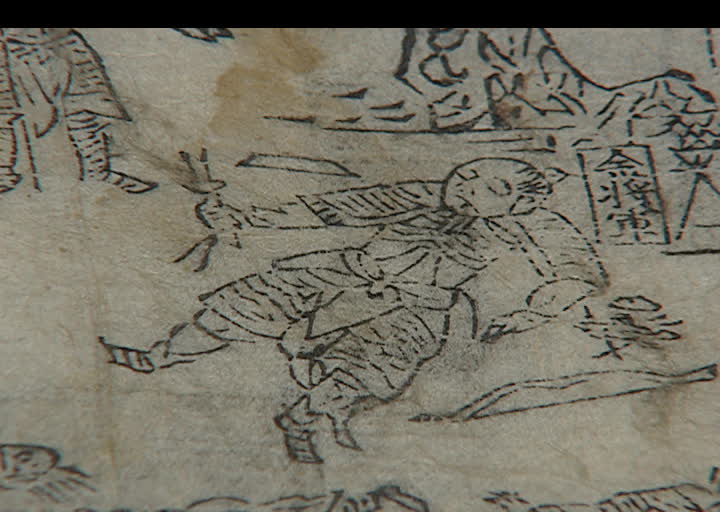

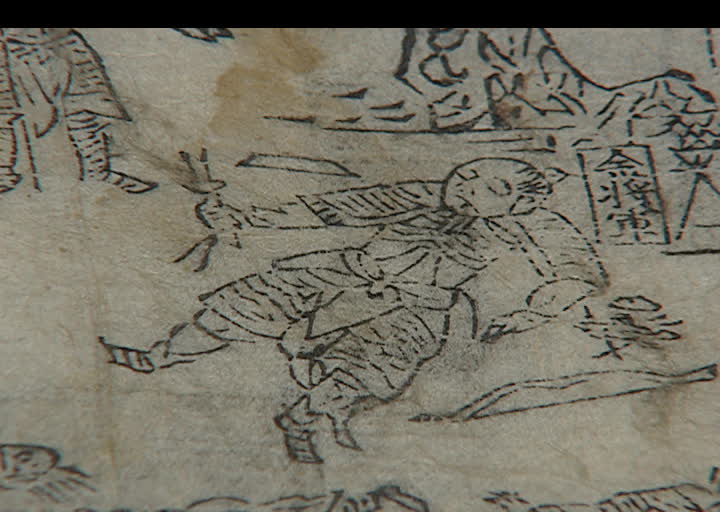

1621년에 훈련도감이 펴낸 『충렬록(忠烈錄)』에 수록된 시신의 모습

1621년에 훈련도감이 펴낸 『충렬록(忠烈錄)』에 수록된 시신의 모습

여기 쓰러져 눈을 감은 사람이 있습니다. 오른손에 부러진 칼을 쥐고 있는 걸 보면 치열한 전투 끝에 숨을 거둔 것 같습니다. 시신 오른쪽에 김장군(金將軍)이라는 글씨가 보이는군요.

죽은 이는 김응하(金應河, 1580~1619). 조선 광해군 시절인 1618년, 여진족의 공격을 받은 명나라가 조선에 지원군을 요청했을 때 조선군 좌영장(左營將)으로 출전해 용감무쌍하게 싸우다가 장렬한 최후를 맞은 인물입니다.

김응하의 죽음이 우국충절(憂國忠節)의 표상이 되면서 본격적인 추모 사업이 진행됩니다. 그 첫 성과물이라 할 것이 바로 위 그림을 수록한 추모집 『충렬록』의 간행이었죠.

이 책은 1621년에 한 번, 1798년에 또 한 번 간행됩니다. 김응하의 전기, 김응하를 애도하는 여러 문사의 시와 글 외에 그림이 실려 있죠.

죽음을 묘사하는 데 극히 인색했던 조선 시대에 죽음을 있는 그대로 묘사했던 건 그 죽음이야말로 후대에 길이 모범으로 남을 거룩한 희생으로 여겨졌기 때문입니다.

그렇다면 오작인, 즉 조선의 검시관이 등장하는 그림은 과연 있을까요?

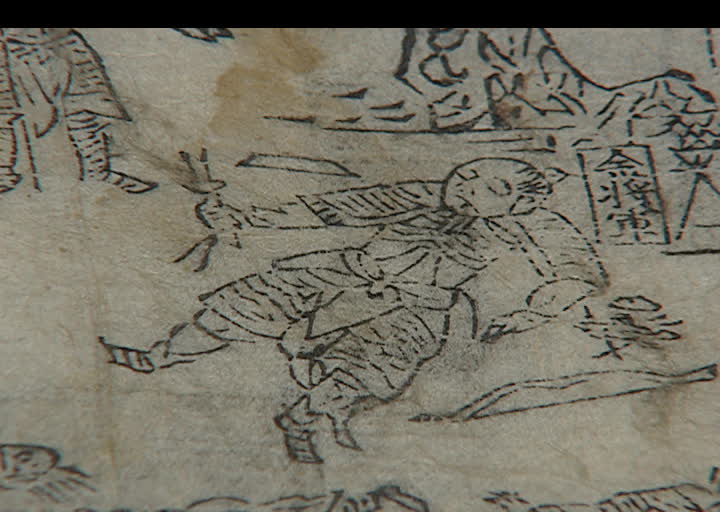

김준근<살인에 검시하는 모양>

김준근<살인에 검시하는 모양>

망자를 널빤지 위에 눕혀 놓고 한 명이 시신을 닦아내고 있죠. 그 옆에서 이 장면을 뚫어져라 관찰하는 분홍 옷 입은 저 사람. 한눈에 봐도 우리가 찾는 검시관입니다.

한 손에 종이를, 다른 손에 붓을 들고 있는 것만 봐도 알 수 있습니다. 검시 보고서를 쓰고 있는 겁니다. 그림 제목을 오른쪽 위에 친절하게 적어주기까지 했군요. <살인에 검시하는 모양>.

풍속화라고 해도 도무지 그려졌을 것 같지 않은 이런 장면을 그림으로 남긴 이는 과연 누굴까. 화가의 이름은 김준근(金俊根), 호는 기산(箕山)입니다.

하지만 생애에 관해 알려진 사실이 거의 없다시피 한 수수께끼의 인물이죠.

지금까지 확인된 사실은 19세기 말에서 20세기 초 사이에 원산, 부산, 인천 등 개항장에서 그림을 그렸다는 점, 그리고 국내에 최초로 번역된 서양 문학작품 『텬로력뎡』(천로역정)의 삽화를 그렸다는 점 정도?

그런데 놀랍게도 김준근의 그림은 전 세계에서 무려 1,600점이 넘게 확인됐습니다. 물론 국내에서도 여러 박물관, 미술관, 개인이 김준근의 그림을 소장하고 있죠.

하지만 해외 박물관과 미술관에 소장된 그림이 그보다 훨씬 더 많습니다. 김준근의 그림을 사간 고객들이 대부분 개항기에 우리나라를 찾은 외국인 여행가와 외교관, 선교사들이었으니까요.

김준근의 그림은 수출용 풍속화였습니다. 사진이 없던 시대에 그림은 그 역할을 대신했고, 김준근의 그림에 담긴 조선의 풍속은 외국인들의 호기심을 한껏 자극했을 겁니다.

그래서 고국으로 돌아가는 길에 그림을 사 갔을 테고요. 그림을 감상하는 이가 외국인이란 점을 생각하면, 시신을 검시하는 장면을 그리지 못할 까닭이 없었던 겁니다.

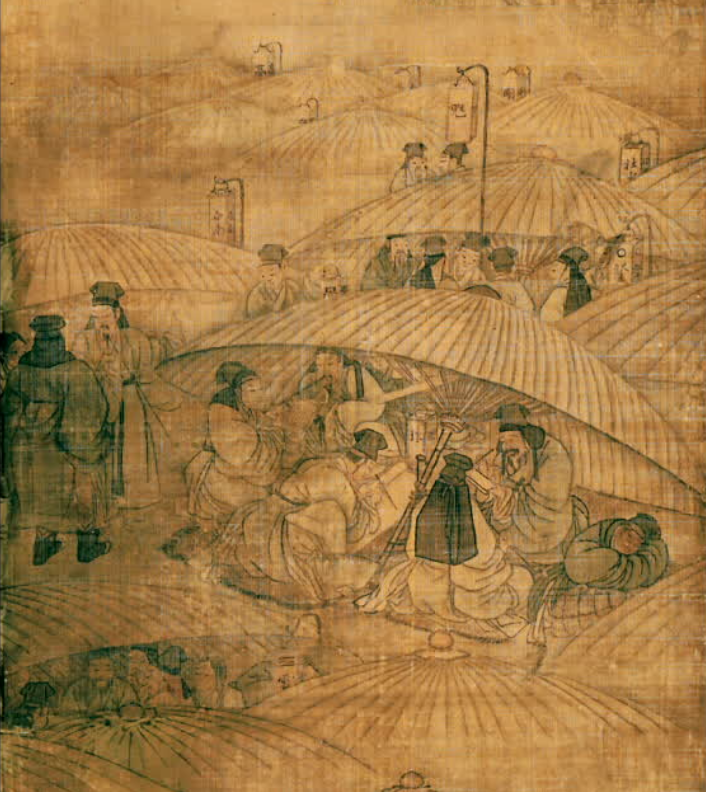

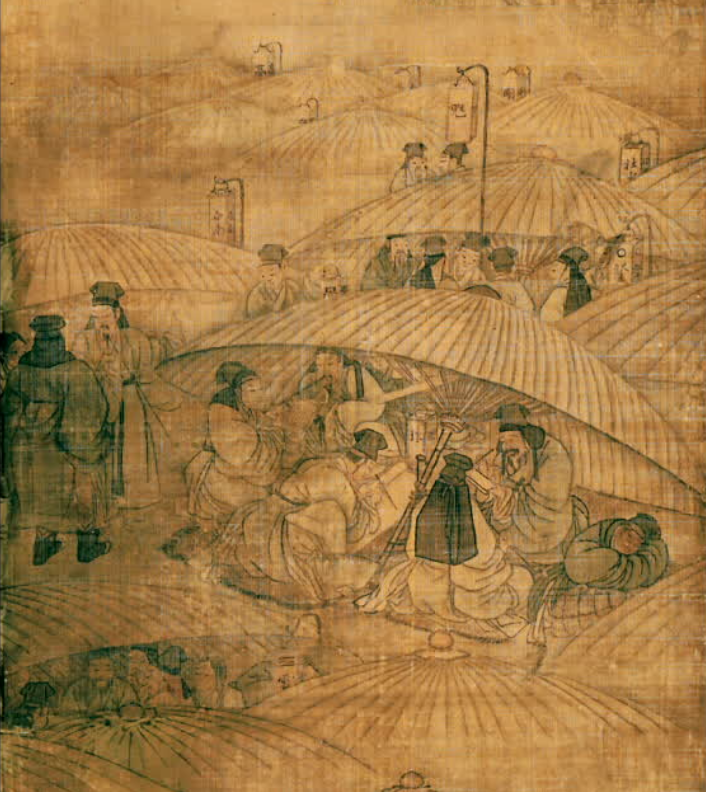

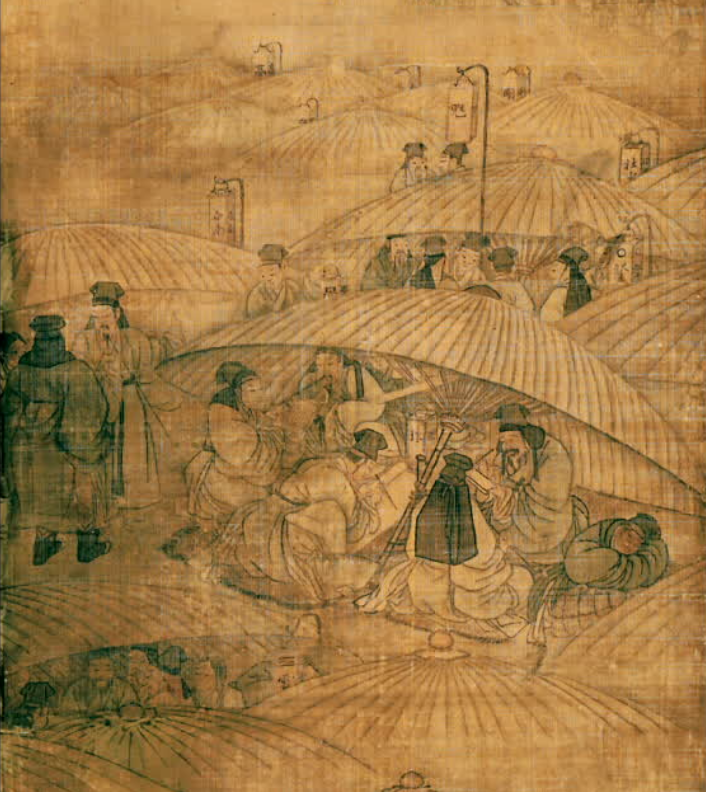

김홍도<공원춘효도>, 비단에 채색, 70×36.5cm, 안산 단원미술관

김홍도<공원춘효도>, 비단에 채색, 70×36.5cm, 안산 단원미술관

여기는 조선의 과거시험장. 너도나도 커다란 우산을 펼쳐놓고 뭔가에 열심입니다.

보통 과거시험 하면 가로 세로로 줄을 쫙 맞춰 앉아 무거운 긴장 속에 치러졌을 거라 지레짐작하죠. 그런데 그림 속 장면은 영 딴판입니다. 응시자가 대체 누군지도 모르게 뭔 사람이 저렇게도 많은 걸까. 그림을 바짝 당겨서 보기로 합니다.

먼저 맨 왼쪽에 앉은 인물. 책을 펼쳐 들고 있죠. 그 옆에 있는 사람은 붓으로 열심히 받아적고 있습니다.

책을 든 이가 불러주면 붓을 든 이가 받아적는, 일종의 역할 분담인 셈이죠. 그리고 그 옆에 등을 보인 채 단정하게 앉은 사람이 보입니다.

자, 이제 윤곽이 드러납니다. 이 사람들은 과거시험을 보기 위해 꾸려진 팀입니다.

지금으로선 참 믿기 어려운 일이죠. 도대체 시험장에 저 많은 사람은 뭐며, 팀을 꾸린 건 대체 뭔가 하고 말이죠.

조선 후기의 여러 기록을 보면, 당시의 과거시험장은 한 마디로 '난장판'이었다 합니다.

이 그림에서 책을 든 이는 거벽(巨擘)이라 불리는 존재입니다. 과거시험 답안을 대신 써주는 대리 시험 전문가죠. 글씨도 잘 써야 했으니 붓을 든 이는 서수(書手)라 했습니다.

그 옆에 등 돌리고 앉은 이가 오늘의 주인공인 과거 응시자고요.

이 그림은 얼마 전 미술품 경매에서 안산시가 4억9천만 원에 낙찰받아 큰 관심을 받았습니다. 더구나 조선 최고의 화가 단원 김홍도의 작품이란 점 때문에 더 주목을 받았는데요. 거벽의 존재를 이렇게나 정확하게 묘사한 그림이 또 있겠나 싶습니다.

아니, 남의 답안지를 대신 써줄 정도로 뛰어난 실력자라면 왜 본인이 직접 시험을 보지 않았을까. '거벽'이란 직업의 존재는 조선 후기 사회의 단면을 보여줍니다. 그때나 지금이나 실력만 있다고 다 되는 건 아니라는 씁쓸한 현실을 말이죠.

마지막으로 소개해드릴 직업은 나무꾼입니다. 왜 나무꾼이냐고요? 우선 나무꾼이란 직업에 관한 우리의 고정관념부터 바로잡을 필요가 있습니다.

나무꾼은 조선 시대에 아무나 할 수 있는 흔한 직업이었을까요? 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 나무하는 일 자체만 보면 그다지 어렵지 않으리라 생각할 수도 있겠죠. 하지만 조선의 나무꾼은 '극한직업'이었습니다.

일단 나무를 아무 데서나 베어낼 수 있는 것이 아니었습니다. 나라가 소유한 산에서도, 남이 소유한 산에서도 나무를 함부로 벨 수 없었죠. 그럼 어떻게 해야 할까.

더 깊은 산속으로 들어가는 겁니다. 여기서 문제가 생기죠. 호랑이 같은 맹수를 만나거나 산도적이라도 만나면 목숨을 잃기 십상이었습니다.

단순하고 위험하며 천한 일이었죠. 그래서 옛사람들은 <선녀와 나무꾼> 이야기를 지어 불쌍한 나무꾼을 달래주었는지도 모릅니다.

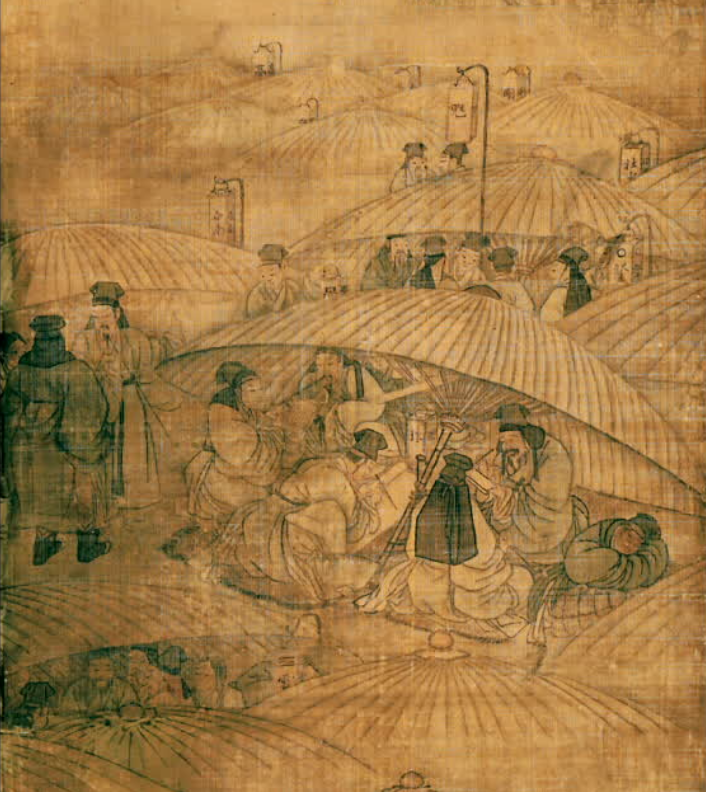

유운홍<부신독서도>, 비단에 담채, 16.1×22.1cm, 서울대박물관

유운홍<부신독서도>, 비단에 담채, 16.1×22.1cm, 서울대박물관

제가 몹시도 좋아하는 그림입니다. 나무꾼 하면 전광석화처럼 가장 먼저 떠오르는 그림이기도 하고요. 한 젊은이가 등에 땔나무를 가득 실은 지게를 지고 걸으면서 책을 읽고 있군요.

제목을 붙이자면 '책 읽는 나무꾼'입니다. 그저 좋아서 읽는 것일까요, 아니면 입신출세를 목표로 주경야독하는 걸까요. 우리 주인공이 입을 열지 않는 한 정확한 사연이야 알 길이 없겠지만, 걸으면서 책을 읽는 그 뜨거운 열정만큼은 생생하게 전해져 옵니다.

저렇게 일하는 틈틈이 책을 읽어 마침내 과거시험에 합격이라도 한다면 얼마나 좋을까요. 실제로 대동법이라는 혁신적인 공납 제도의 시행을 주도한 것으로 유명한 조선 중기 문인 잠곡 김육(金堉, 1580~1658)은 찢어지게 가난한 집안에 태어나 나무를 해다 팔아 생계를 이으면서도 책 읽기를 게을리하지 않아 과거에 합격했다고 하죠.

가난한 나무꾼의 성공 신화! 그렇다면 지금, 21세기의 젊은 나무꾼들에게도 그런 희망이 있을까요?

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

시신을 앞에 둔 노련한 검시관은 한 치의 머뭇거림도 없습니다. 눈으로만 쓱 훑어봐도 왜 죽었는지 대번에 알 수 있죠.

하지만 더 정확하게 확인할 필요가 있습니다. 그때 사용하는 방법을 열거한 내용이 위의 인용문 안에 다 들어 있습니다.

조선의 과학수사대 CSI. 그 이름은 오작인(仵作人) 또는 오작사령(仵作使令)이라고도 했답니다. 그렇다면 오작인이 등장하는 조선 시대 그림이 있을까요?

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)에 등장하는 직업들을 옛 그림으로 만나보는 마지막 순서는 오작인 이야기로 시작합니다.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

우리 전통 회화는 '죽음'을 묘사하지 않았습니다. 저는 오래전부터 이 점에 의문을 품고 '시신'이 등장하는 그림을 찾아 밑도 끝도 없이 헤맸죠.

시신이 그려진 조선 시대 그림이 아주 없는 건 물론 아닙니다. '시신'이 그려지지 않은 이유는 간단합니다. 그림이라는 게 기본적으로 감상용인데, '시신'을 '감상'하는 정신 나간 사람은 없었을 테니까요.

그래서 우리 전통 회화는 '죽음'을 직접 묘사하지 않았습니다.

그런데 전혀 예외가 없는 것은 아닙니다. 바로 이 그림이 그 증거죠.

1621년에 훈련도감이 펴낸 『충렬록(忠烈錄)』에 수록된 시신의 모습

1621년에 훈련도감이 펴낸 『충렬록(忠烈錄)』에 수록된 시신의 모습여기 쓰러져 눈을 감은 사람이 있습니다. 오른손에 부러진 칼을 쥐고 있는 걸 보면 치열한 전투 끝에 숨을 거둔 것 같습니다. 시신 오른쪽에 김장군(金將軍)이라는 글씨가 보이는군요.

죽은 이는 김응하(金應河, 1580~1619). 조선 광해군 시절인 1618년, 여진족의 공격을 받은 명나라가 조선에 지원군을 요청했을 때 조선군 좌영장(左營將)으로 출전해 용감무쌍하게 싸우다가 장렬한 최후를 맞은 인물입니다.

김응하의 죽음이 우국충절(憂國忠節)의 표상이 되면서 본격적인 추모 사업이 진행됩니다. 그 첫 성과물이라 할 것이 바로 위 그림을 수록한 추모집 『충렬록』의 간행이었죠.

이 책은 1621년에 한 번, 1798년에 또 한 번 간행됩니다. 김응하의 전기, 김응하를 애도하는 여러 문사의 시와 글 외에 그림이 실려 있죠.

죽음을 묘사하는 데 극히 인색했던 조선 시대에 죽음을 있는 그대로 묘사했던 건 그 죽음이야말로 후대에 길이 모범으로 남을 거룩한 희생으로 여겨졌기 때문입니다.

그렇다면 오작인, 즉 조선의 검시관이 등장하는 그림은 과연 있을까요?

김준근<살인에 검시하는 모양>

김준근<살인에 검시하는 모양>망자를 널빤지 위에 눕혀 놓고 한 명이 시신을 닦아내고 있죠. 그 옆에서 이 장면을 뚫어져라 관찰하는 분홍 옷 입은 저 사람. 한눈에 봐도 우리가 찾는 검시관입니다.

한 손에 종이를, 다른 손에 붓을 들고 있는 것만 봐도 알 수 있습니다. 검시 보고서를 쓰고 있는 겁니다. 그림 제목을 오른쪽 위에 친절하게 적어주기까지 했군요. <살인에 검시하는 모양>.

풍속화라고 해도 도무지 그려졌을 것 같지 않은 이런 장면을 그림으로 남긴 이는 과연 누굴까. 화가의 이름은 김준근(金俊根), 호는 기산(箕山)입니다.

하지만 생애에 관해 알려진 사실이 거의 없다시피 한 수수께끼의 인물이죠.

지금까지 확인된 사실은 19세기 말에서 20세기 초 사이에 원산, 부산, 인천 등 개항장에서 그림을 그렸다는 점, 그리고 국내에 최초로 번역된 서양 문학작품 『텬로력뎡』(천로역정)의 삽화를 그렸다는 점 정도?

그런데 놀랍게도 김준근의 그림은 전 세계에서 무려 1,600점이 넘게 확인됐습니다. 물론 국내에서도 여러 박물관, 미술관, 개인이 김준근의 그림을 소장하고 있죠.

하지만 해외 박물관과 미술관에 소장된 그림이 그보다 훨씬 더 많습니다. 김준근의 그림을 사간 고객들이 대부분 개항기에 우리나라를 찾은 외국인 여행가와 외교관, 선교사들이었으니까요.

김준근의 그림은 수출용 풍속화였습니다. 사진이 없던 시대에 그림은 그 역할을 대신했고, 김준근의 그림에 담긴 조선의 풍속은 외국인들의 호기심을 한껏 자극했을 겁니다.

그래서 고국으로 돌아가는 길에 그림을 사 갔을 테고요. 그림을 감상하는 이가 외국인이란 점을 생각하면, 시신을 검시하는 장면을 그리지 못할 까닭이 없었던 겁니다.

김홍도<공원춘효도>, 비단에 채색, 70×36.5cm, 안산 단원미술관

김홍도<공원춘효도>, 비단에 채색, 70×36.5cm, 안산 단원미술관여기는 조선의 과거시험장. 너도나도 커다란 우산을 펼쳐놓고 뭔가에 열심입니다.

보통 과거시험 하면 가로 세로로 줄을 쫙 맞춰 앉아 무거운 긴장 속에 치러졌을 거라 지레짐작하죠. 그런데 그림 속 장면은 영 딴판입니다. 응시자가 대체 누군지도 모르게 뭔 사람이 저렇게도 많은 걸까. 그림을 바짝 당겨서 보기로 합니다.

먼저 맨 왼쪽에 앉은 인물. 책을 펼쳐 들고 있죠. 그 옆에 있는 사람은 붓으로 열심히 받아적고 있습니다.

책을 든 이가 불러주면 붓을 든 이가 받아적는, 일종의 역할 분담인 셈이죠. 그리고 그 옆에 등을 보인 채 단정하게 앉은 사람이 보입니다.

자, 이제 윤곽이 드러납니다. 이 사람들은 과거시험을 보기 위해 꾸려진 팀입니다.

지금으로선 참 믿기 어려운 일이죠. 도대체 시험장에 저 많은 사람은 뭐며, 팀을 꾸린 건 대체 뭔가 하고 말이죠.

조선 후기의 여러 기록을 보면, 당시의 과거시험장은 한 마디로 '난장판'이었다 합니다.

이 그림에서 책을 든 이는 거벽(巨擘)이라 불리는 존재입니다. 과거시험 답안을 대신 써주는 대리 시험 전문가죠. 글씨도 잘 써야 했으니 붓을 든 이는 서수(書手)라 했습니다.

그 옆에 등 돌리고 앉은 이가 오늘의 주인공인 과거 응시자고요.

이 그림은 얼마 전 미술품 경매에서 안산시가 4억9천만 원에 낙찰받아 큰 관심을 받았습니다. 더구나 조선 최고의 화가 단원 김홍도의 작품이란 점 때문에 더 주목을 받았는데요. 거벽의 존재를 이렇게나 정확하게 묘사한 그림이 또 있겠나 싶습니다.

아니, 남의 답안지를 대신 써줄 정도로 뛰어난 실력자라면 왜 본인이 직접 시험을 보지 않았을까. '거벽'이란 직업의 존재는 조선 후기 사회의 단면을 보여줍니다. 그때나 지금이나 실력만 있다고 다 되는 건 아니라는 씁쓸한 현실을 말이죠.

마지막으로 소개해드릴 직업은 나무꾼입니다. 왜 나무꾼이냐고요? 우선 나무꾼이란 직업에 관한 우리의 고정관념부터 바로잡을 필요가 있습니다.

나무꾼은 조선 시대에 아무나 할 수 있는 흔한 직업이었을까요? 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 나무하는 일 자체만 보면 그다지 어렵지 않으리라 생각할 수도 있겠죠. 하지만 조선의 나무꾼은 '극한직업'이었습니다.

일단 나무를 아무 데서나 베어낼 수 있는 것이 아니었습니다. 나라가 소유한 산에서도, 남이 소유한 산에서도 나무를 함부로 벨 수 없었죠. 그럼 어떻게 해야 할까.

더 깊은 산속으로 들어가는 겁니다. 여기서 문제가 생기죠. 호랑이 같은 맹수를 만나거나 산도적이라도 만나면 목숨을 잃기 십상이었습니다.

단순하고 위험하며 천한 일이었죠. 그래서 옛사람들은 <선녀와 나무꾼> 이야기를 지어 불쌍한 나무꾼을 달래주었는지도 모릅니다.

유운홍<부신독서도>, 비단에 담채, 16.1×22.1cm, 서울대박물관

유운홍<부신독서도>, 비단에 담채, 16.1×22.1cm, 서울대박물관제가 몹시도 좋아하는 그림입니다. 나무꾼 하면 전광석화처럼 가장 먼저 떠오르는 그림이기도 하고요. 한 젊은이가 등에 땔나무를 가득 실은 지게를 지고 걸으면서 책을 읽고 있군요.

제목을 붙이자면 '책 읽는 나무꾼'입니다. 그저 좋아서 읽는 것일까요, 아니면 입신출세를 목표로 주경야독하는 걸까요. 우리 주인공이 입을 열지 않는 한 정확한 사연이야 알 길이 없겠지만, 걸으면서 책을 읽는 그 뜨거운 열정만큼은 생생하게 전해져 옵니다.

저렇게 일하는 틈틈이 책을 읽어 마침내 과거시험에 합격이라도 한다면 얼마나 좋을까요. 실제로 대동법이라는 혁신적인 공납 제도의 시행을 주도한 것으로 유명한 조선 중기 문인 잠곡 김육(金堉, 1580~1658)은 찢어지게 가난한 집안에 태어나 나무를 해다 팔아 생계를 이으면서도 책 읽기를 게을리하지 않아 과거에 합격했다고 하죠.

가난한 나무꾼의 성공 신화! 그렇다면 지금, 21세기의 젊은 나무꾼들에게도 그런 희망이 있을까요?

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경③ 과학수사대부터 나무꾼까지

-

- 입력 2020-12-11 10:45:35

- 수정2020-12-11 10:51:32

"식초는 흉기에 뿌려 핏자국을 찾는 데, 술지게미는 상처 부위를 닦아 상흔을 선명하게 드러내는 데 썼다. 은비녀와 백지는 독살 여부를 판별하는 데 썼다. 은비녀는 항문이나 입에 넣어 변색을 살폈고 백지는 눈, 코, 입에 붙여 독기가 묻어 나오는지 보았다. 단목탕은 시신을 닦는 데, 삽주 뿌리는 태워서 악취를 없애는 데 썼다." - 《조선잡사》(민음사, 2020)에서

시신을 앞에 둔 노련한 검시관은 한 치의 머뭇거림도 없습니다. 눈으로만 쓱 훑어봐도 왜 죽었는지 대번에 알 수 있죠.

하지만 더 정확하게 확인할 필요가 있습니다. 그때 사용하는 방법을 열거한 내용이 위의 인용문 안에 다 들어 있습니다.

조선의 과학수사대 CSI. 그 이름은 오작인(仵作人) 또는 오작사령(仵作使令)이라고도 했답니다. 그렇다면 오작인이 등장하는 조선 시대 그림이 있을까요?

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)에 등장하는 직업들을 옛 그림으로 만나보는 마지막 순서는 오작인 이야기로 시작합니다.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

우리 전통 회화는 '죽음'을 묘사하지 않았습니다. 저는 오래전부터 이 점에 의문을 품고 '시신'이 등장하는 그림을 찾아 밑도 끝도 없이 헤맸죠.

시신이 그려진 조선 시대 그림이 아주 없는 건 물론 아닙니다. '시신'이 그려지지 않은 이유는 간단합니다. 그림이라는 게 기본적으로 감상용인데, '시신'을 '감상'하는 정신 나간 사람은 없었을 테니까요.

그래서 우리 전통 회화는 '죽음'을 직접 묘사하지 않았습니다.

그런데 전혀 예외가 없는 것은 아닙니다. 바로 이 그림이 그 증거죠.

여기 쓰러져 눈을 감은 사람이 있습니다. 오른손에 부러진 칼을 쥐고 있는 걸 보면 치열한 전투 끝에 숨을 거둔 것 같습니다. 시신 오른쪽에 김장군(金將軍)이라는 글씨가 보이는군요.

죽은 이는 김응하(金應河, 1580~1619). 조선 광해군 시절인 1618년, 여진족의 공격을 받은 명나라가 조선에 지원군을 요청했을 때 조선군 좌영장(左營將)으로 출전해 용감무쌍하게 싸우다가 장렬한 최후를 맞은 인물입니다.

김응하의 죽음이 우국충절(憂國忠節)의 표상이 되면서 본격적인 추모 사업이 진행됩니다. 그 첫 성과물이라 할 것이 바로 위 그림을 수록한 추모집 『충렬록』의 간행이었죠.

이 책은 1621년에 한 번, 1798년에 또 한 번 간행됩니다. 김응하의 전기, 김응하를 애도하는 여러 문사의 시와 글 외에 그림이 실려 있죠.

죽음을 묘사하는 데 극히 인색했던 조선 시대에 죽음을 있는 그대로 묘사했던 건 그 죽음이야말로 후대에 길이 모범으로 남을 거룩한 희생으로 여겨졌기 때문입니다.

그렇다면 오작인, 즉 조선의 검시관이 등장하는 그림은 과연 있을까요?

망자를 널빤지 위에 눕혀 놓고 한 명이 시신을 닦아내고 있죠. 그 옆에서 이 장면을 뚫어져라 관찰하는 분홍 옷 입은 저 사람. 한눈에 봐도 우리가 찾는 검시관입니다.

한 손에 종이를, 다른 손에 붓을 들고 있는 것만 봐도 알 수 있습니다. 검시 보고서를 쓰고 있는 겁니다. 그림 제목을 오른쪽 위에 친절하게 적어주기까지 했군요. <살인에 검시하는 모양>.

풍속화라고 해도 도무지 그려졌을 것 같지 않은 이런 장면을 그림으로 남긴 이는 과연 누굴까. 화가의 이름은 김준근(金俊根), 호는 기산(箕山)입니다.

하지만 생애에 관해 알려진 사실이 거의 없다시피 한 수수께끼의 인물이죠.

지금까지 확인된 사실은 19세기 말에서 20세기 초 사이에 원산, 부산, 인천 등 개항장에서 그림을 그렸다는 점, 그리고 국내에 최초로 번역된 서양 문학작품 『텬로력뎡』(천로역정)의 삽화를 그렸다는 점 정도?

그런데 놀랍게도 김준근의 그림은 전 세계에서 무려 1,600점이 넘게 확인됐습니다. 물론 국내에서도 여러 박물관, 미술관, 개인이 김준근의 그림을 소장하고 있죠.

하지만 해외 박물관과 미술관에 소장된 그림이 그보다 훨씬 더 많습니다. 김준근의 그림을 사간 고객들이 대부분 개항기에 우리나라를 찾은 외국인 여행가와 외교관, 선교사들이었으니까요.

김준근의 그림은 수출용 풍속화였습니다. 사진이 없던 시대에 그림은 그 역할을 대신했고, 김준근의 그림에 담긴 조선의 풍속은 외국인들의 호기심을 한껏 자극했을 겁니다.

그래서 고국으로 돌아가는 길에 그림을 사 갔을 테고요. 그림을 감상하는 이가 외국인이란 점을 생각하면, 시신을 검시하는 장면을 그리지 못할 까닭이 없었던 겁니다.

여기는 조선의 과거시험장. 너도나도 커다란 우산을 펼쳐놓고 뭔가에 열심입니다.

보통 과거시험 하면 가로 세로로 줄을 쫙 맞춰 앉아 무거운 긴장 속에 치러졌을 거라 지레짐작하죠. 그런데 그림 속 장면은 영 딴판입니다. 응시자가 대체 누군지도 모르게 뭔 사람이 저렇게도 많은 걸까. 그림을 바짝 당겨서 보기로 합니다.

먼저 맨 왼쪽에 앉은 인물. 책을 펼쳐 들고 있죠. 그 옆에 있는 사람은 붓으로 열심히 받아적고 있습니다.

책을 든 이가 불러주면 붓을 든 이가 받아적는, 일종의 역할 분담인 셈이죠. 그리고 그 옆에 등을 보인 채 단정하게 앉은 사람이 보입니다.

자, 이제 윤곽이 드러납니다. 이 사람들은 과거시험을 보기 위해 꾸려진 팀입니다.

지금으로선 참 믿기 어려운 일이죠. 도대체 시험장에 저 많은 사람은 뭐며, 팀을 꾸린 건 대체 뭔가 하고 말이죠.

조선 후기의 여러 기록을 보면, 당시의 과거시험장은 한 마디로 '난장판'이었다 합니다.

이 그림에서 책을 든 이는 거벽(巨擘)이라 불리는 존재입니다. 과거시험 답안을 대신 써주는 대리 시험 전문가죠. 글씨도 잘 써야 했으니 붓을 든 이는 서수(書手)라 했습니다.

그 옆에 등 돌리고 앉은 이가 오늘의 주인공인 과거 응시자고요.

이 그림은 얼마 전 미술품 경매에서 안산시가 4억9천만 원에 낙찰받아 큰 관심을 받았습니다. 더구나 조선 최고의 화가 단원 김홍도의 작품이란 점 때문에 더 주목을 받았는데요. 거벽의 존재를 이렇게나 정확하게 묘사한 그림이 또 있겠나 싶습니다.

아니, 남의 답안지를 대신 써줄 정도로 뛰어난 실력자라면 왜 본인이 직접 시험을 보지 않았을까. '거벽'이란 직업의 존재는 조선 후기 사회의 단면을 보여줍니다. 그때나 지금이나 실력만 있다고 다 되는 건 아니라는 씁쓸한 현실을 말이죠.

마지막으로 소개해드릴 직업은 나무꾼입니다. 왜 나무꾼이냐고요? 우선 나무꾼이란 직업에 관한 우리의 고정관념부터 바로잡을 필요가 있습니다.

나무꾼은 조선 시대에 아무나 할 수 있는 흔한 직업이었을까요? 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 나무하는 일 자체만 보면 그다지 어렵지 않으리라 생각할 수도 있겠죠. 하지만 조선의 나무꾼은 '극한직업'이었습니다.

일단 나무를 아무 데서나 베어낼 수 있는 것이 아니었습니다. 나라가 소유한 산에서도, 남이 소유한 산에서도 나무를 함부로 벨 수 없었죠. 그럼 어떻게 해야 할까.

더 깊은 산속으로 들어가는 겁니다. 여기서 문제가 생기죠. 호랑이 같은 맹수를 만나거나 산도적이라도 만나면 목숨을 잃기 십상이었습니다.

단순하고 위험하며 천한 일이었죠. 그래서 옛사람들은 <선녀와 나무꾼> 이야기를 지어 불쌍한 나무꾼을 달래주었는지도 모릅니다.

제가 몹시도 좋아하는 그림입니다. 나무꾼 하면 전광석화처럼 가장 먼저 떠오르는 그림이기도 하고요. 한 젊은이가 등에 땔나무를 가득 실은 지게를 지고 걸으면서 책을 읽고 있군요.

제목을 붙이자면 '책 읽는 나무꾼'입니다. 그저 좋아서 읽는 것일까요, 아니면 입신출세를 목표로 주경야독하는 걸까요. 우리 주인공이 입을 열지 않는 한 정확한 사연이야 알 길이 없겠지만, 걸으면서 책을 읽는 그 뜨거운 열정만큼은 생생하게 전해져 옵니다.

저렇게 일하는 틈틈이 책을 읽어 마침내 과거시험에 합격이라도 한다면 얼마나 좋을까요. 실제로 대동법이라는 혁신적인 공납 제도의 시행을 주도한 것으로 유명한 조선 중기 문인 잠곡 김육(金堉, 1580~1658)은 찢어지게 가난한 집안에 태어나 나무를 해다 팔아 생계를 이으면서도 책 읽기를 게을리하지 않아 과거에 합격했다고 하죠.

가난한 나무꾼의 성공 신화! 그렇다면 지금, 21세기의 젊은 나무꾼들에게도 그런 희망이 있을까요?

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

시신을 앞에 둔 노련한 검시관은 한 치의 머뭇거림도 없습니다. 눈으로만 쓱 훑어봐도 왜 죽었는지 대번에 알 수 있죠.

하지만 더 정확하게 확인할 필요가 있습니다. 그때 사용하는 방법을 열거한 내용이 위의 인용문 안에 다 들어 있습니다.

조선의 과학수사대 CSI. 그 이름은 오작인(仵作人) 또는 오작사령(仵作使令)이라고도 했답니다. 그렇다면 오작인이 등장하는 조선 시대 그림이 있을까요?

조선 시대 별별 직업을 소개한 책 《조선잡사》(민음사, 2020)와 《조선직업실록》(북로드, 2014)에 등장하는 직업들을 옛 그림으로 만나보는 마지막 순서는 오작인 이야기로 시작합니다.

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

우리 전통 회화는 '죽음'을 묘사하지 않았습니다. 저는 오래전부터 이 점에 의문을 품고 '시신'이 등장하는 그림을 찾아 밑도 끝도 없이 헤맸죠.

시신이 그려진 조선 시대 그림이 아주 없는 건 물론 아닙니다. '시신'이 그려지지 않은 이유는 간단합니다. 그림이라는 게 기본적으로 감상용인데, '시신'을 '감상'하는 정신 나간 사람은 없었을 테니까요.

그래서 우리 전통 회화는 '죽음'을 직접 묘사하지 않았습니다.

그런데 전혀 예외가 없는 것은 아닙니다. 바로 이 그림이 그 증거죠.

여기 쓰러져 눈을 감은 사람이 있습니다. 오른손에 부러진 칼을 쥐고 있는 걸 보면 치열한 전투 끝에 숨을 거둔 것 같습니다. 시신 오른쪽에 김장군(金將軍)이라는 글씨가 보이는군요.

죽은 이는 김응하(金應河, 1580~1619). 조선 광해군 시절인 1618년, 여진족의 공격을 받은 명나라가 조선에 지원군을 요청했을 때 조선군 좌영장(左營將)으로 출전해 용감무쌍하게 싸우다가 장렬한 최후를 맞은 인물입니다.

김응하의 죽음이 우국충절(憂國忠節)의 표상이 되면서 본격적인 추모 사업이 진행됩니다. 그 첫 성과물이라 할 것이 바로 위 그림을 수록한 추모집 『충렬록』의 간행이었죠.

이 책은 1621년에 한 번, 1798년에 또 한 번 간행됩니다. 김응하의 전기, 김응하를 애도하는 여러 문사의 시와 글 외에 그림이 실려 있죠.

죽음을 묘사하는 데 극히 인색했던 조선 시대에 죽음을 있는 그대로 묘사했던 건 그 죽음이야말로 후대에 길이 모범으로 남을 거룩한 희생으로 여겨졌기 때문입니다.

그렇다면 오작인, 즉 조선의 검시관이 등장하는 그림은 과연 있을까요?

망자를 널빤지 위에 눕혀 놓고 한 명이 시신을 닦아내고 있죠. 그 옆에서 이 장면을 뚫어져라 관찰하는 분홍 옷 입은 저 사람. 한눈에 봐도 우리가 찾는 검시관입니다.

한 손에 종이를, 다른 손에 붓을 들고 있는 것만 봐도 알 수 있습니다. 검시 보고서를 쓰고 있는 겁니다. 그림 제목을 오른쪽 위에 친절하게 적어주기까지 했군요. <살인에 검시하는 모양>.

풍속화라고 해도 도무지 그려졌을 것 같지 않은 이런 장면을 그림으로 남긴 이는 과연 누굴까. 화가의 이름은 김준근(金俊根), 호는 기산(箕山)입니다.

하지만 생애에 관해 알려진 사실이 거의 없다시피 한 수수께끼의 인물이죠.

지금까지 확인된 사실은 19세기 말에서 20세기 초 사이에 원산, 부산, 인천 등 개항장에서 그림을 그렸다는 점, 그리고 국내에 최초로 번역된 서양 문학작품 『텬로력뎡』(천로역정)의 삽화를 그렸다는 점 정도?

그런데 놀랍게도 김준근의 그림은 전 세계에서 무려 1,600점이 넘게 확인됐습니다. 물론 국내에서도 여러 박물관, 미술관, 개인이 김준근의 그림을 소장하고 있죠.

하지만 해외 박물관과 미술관에 소장된 그림이 그보다 훨씬 더 많습니다. 김준근의 그림을 사간 고객들이 대부분 개항기에 우리나라를 찾은 외국인 여행가와 외교관, 선교사들이었으니까요.

김준근의 그림은 수출용 풍속화였습니다. 사진이 없던 시대에 그림은 그 역할을 대신했고, 김준근의 그림에 담긴 조선의 풍속은 외국인들의 호기심을 한껏 자극했을 겁니다.

그래서 고국으로 돌아가는 길에 그림을 사 갔을 테고요. 그림을 감상하는 이가 외국인이란 점을 생각하면, 시신을 검시하는 장면을 그리지 못할 까닭이 없었던 겁니다.

여기는 조선의 과거시험장. 너도나도 커다란 우산을 펼쳐놓고 뭔가에 열심입니다.

보통 과거시험 하면 가로 세로로 줄을 쫙 맞춰 앉아 무거운 긴장 속에 치러졌을 거라 지레짐작하죠. 그런데 그림 속 장면은 영 딴판입니다. 응시자가 대체 누군지도 모르게 뭔 사람이 저렇게도 많은 걸까. 그림을 바짝 당겨서 보기로 합니다.

먼저 맨 왼쪽에 앉은 인물. 책을 펼쳐 들고 있죠. 그 옆에 있는 사람은 붓으로 열심히 받아적고 있습니다.

책을 든 이가 불러주면 붓을 든 이가 받아적는, 일종의 역할 분담인 셈이죠. 그리고 그 옆에 등을 보인 채 단정하게 앉은 사람이 보입니다.

자, 이제 윤곽이 드러납니다. 이 사람들은 과거시험을 보기 위해 꾸려진 팀입니다.

지금으로선 참 믿기 어려운 일이죠. 도대체 시험장에 저 많은 사람은 뭐며, 팀을 꾸린 건 대체 뭔가 하고 말이죠.

조선 후기의 여러 기록을 보면, 당시의 과거시험장은 한 마디로 '난장판'이었다 합니다.

이 그림에서 책을 든 이는 거벽(巨擘)이라 불리는 존재입니다. 과거시험 답안을 대신 써주는 대리 시험 전문가죠. 글씨도 잘 써야 했으니 붓을 든 이는 서수(書手)라 했습니다.

그 옆에 등 돌리고 앉은 이가 오늘의 주인공인 과거 응시자고요.

이 그림은 얼마 전 미술품 경매에서 안산시가 4억9천만 원에 낙찰받아 큰 관심을 받았습니다. 더구나 조선 최고의 화가 단원 김홍도의 작품이란 점 때문에 더 주목을 받았는데요. 거벽의 존재를 이렇게나 정확하게 묘사한 그림이 또 있겠나 싶습니다.

아니, 남의 답안지를 대신 써줄 정도로 뛰어난 실력자라면 왜 본인이 직접 시험을 보지 않았을까. '거벽'이란 직업의 존재는 조선 후기 사회의 단면을 보여줍니다. 그때나 지금이나 실력만 있다고 다 되는 건 아니라는 씁쓸한 현실을 말이죠.

마지막으로 소개해드릴 직업은 나무꾼입니다. 왜 나무꾼이냐고요? 우선 나무꾼이란 직업에 관한 우리의 고정관념부터 바로잡을 필요가 있습니다.

나무꾼은 조선 시대에 아무나 할 수 있는 흔한 직업이었을까요? 아닙니다. 전혀 그렇지 않습니다. 나무하는 일 자체만 보면 그다지 어렵지 않으리라 생각할 수도 있겠죠. 하지만 조선의 나무꾼은 '극한직업'이었습니다.

일단 나무를 아무 데서나 베어낼 수 있는 것이 아니었습니다. 나라가 소유한 산에서도, 남이 소유한 산에서도 나무를 함부로 벨 수 없었죠. 그럼 어떻게 해야 할까.

더 깊은 산속으로 들어가는 겁니다. 여기서 문제가 생기죠. 호랑이 같은 맹수를 만나거나 산도적이라도 만나면 목숨을 잃기 십상이었습니다.

단순하고 위험하며 천한 일이었죠. 그래서 옛사람들은 <선녀와 나무꾼> 이야기를 지어 불쌍한 나무꾼을 달래주었는지도 모릅니다.

제가 몹시도 좋아하는 그림입니다. 나무꾼 하면 전광석화처럼 가장 먼저 떠오르는 그림이기도 하고요. 한 젊은이가 등에 땔나무를 가득 실은 지게를 지고 걸으면서 책을 읽고 있군요.

제목을 붙이자면 '책 읽는 나무꾼'입니다. 그저 좋아서 읽는 것일까요, 아니면 입신출세를 목표로 주경야독하는 걸까요. 우리 주인공이 입을 열지 않는 한 정확한 사연이야 알 길이 없겠지만, 걸으면서 책을 읽는 그 뜨거운 열정만큼은 생생하게 전해져 옵니다.

저렇게 일하는 틈틈이 책을 읽어 마침내 과거시험에 합격이라도 한다면 얼마나 좋을까요. 실제로 대동법이라는 혁신적인 공납 제도의 시행을 주도한 것으로 유명한 조선 중기 문인 잠곡 김육(金堉, 1580~1658)은 찢어지게 가난한 집안에 태어나 나무를 해다 팔아 생계를 이으면서도 책 읽기를 게을리하지 않아 과거에 합격했다고 하죠.

가난한 나무꾼의 성공 신화! 그렇다면 지금, 21세기의 젊은 나무꾼들에게도 그런 희망이 있을까요?

▶지난 기사보기

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경 ①삯바느질부터 바둑 기사까지

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5056026

옛 그림으로 보는 조선 시대 밥벌이 풍경② 조선의 예술가들

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5061462

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] 제2의 ‘김건희·이진숙 논란’ 막을까…<br>‘교육부 직권검증’ 입법 추진](/data/layer/904/2025/07/20250713_X3MaMR.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.