참사 뒤 부상자가 들은 말…“이태원 갔었다 얘기 못하겠어요”

입력 2022.11.29 (13:39)

수정 2022.11.29 (13:40)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

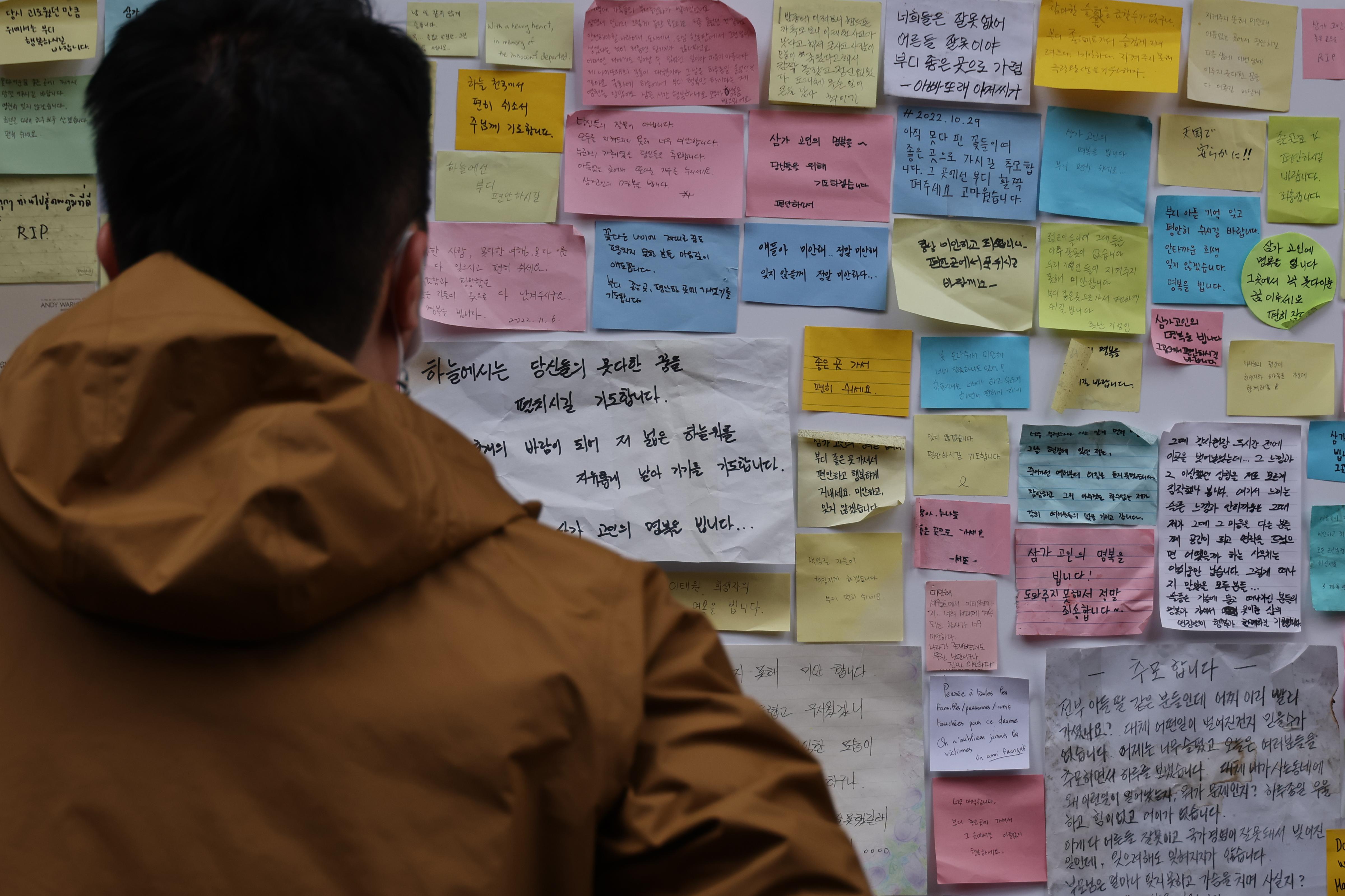

이태원 참사가 발생한 지 한 달이 지났습니다. 유족, 현장에서 살아남은 사람, 현장 인근 상인들까지 속속 일상으로 복귀하고 있지만, 여전히 그날의 기억으로 고통스러워하는 사람들이 많습니다.

■ 이태원 참사로 부상당해 병원 찾았다 들은 말…"이태원을 왜 갔냐"

김달현 씨는 아내와 함께 지난달 29일 밤 참사가 있었던 이태원 골목에 있었습니다. 가까스로 현장을 벗어났던 김 씨와 아내는 팔에 피멍이 들었고 메스꺼움 증상을 느껴 이틀 뒤 인천의 한 병원을 찾았습니다.

그런데 진료를 위해 찾은 김 씨는 의사로부터 황당한 말을 들어야 했습니다. 다친 부위를 보여주며 부상 경위를 설명하자 다짜고짜 "이태원을 왜 갔냐" "그 사람들을 왜 애도해야 하는지 모르겠고, 지원금에 내 세금이 들어가는 게 너무 화가 난다"는 말을 들었다는 겁니다.

김달현 씨가 제공한 상처 사진.

김달현 씨가 제공한 상처 사진.당황한 김 씨와 아내가 애써 웃어넘기려 했지만, "희생자들을 왜 애도해야 하는지 모르겠고 애도할 마음도 없다" "내가 20~30대 때는 공부만 했는데, 요즘엔 다들 놀러 다니기만 바빠서 사고가 난 것"이라는 의사의 말이 이어졌습니다.

김 씨는 "처음엔 참사를 겪은 지 얼마 되지 않았던 시기였기에 멍하니 듣고 있었다"며 "속으로 그런 생각을 할 수 있을지 몰라도 적어도 진료를 보러 온 환자에게 그런 말을 하는 건 아닌 것 같아서 진료를 거부하고 나왔다"고 당시를 회상했습니다.

하지만 당시 기억은 김 씨와 아내에게 또 다른 상처로 남았습니다. 김 씨 부부는 통신기록 등을 근거로 이태원 참사 부상자로 분류돼 치료비 지원을 받을 수 있었지만, 아직 관련 서류를 제출하지 못했다고 합니다.

김 씨는 "그 말을 듣고 나서부터 '이태원 참사 부상자라서 내가 이렇게 아파요' 라고 얘기하기가 눈치 보인다"며 "이태원 갔다는 얘기를 못 하겠다. 병원에서 '얘도 우리 세금 떼먹는 사람이네' 생각할까 봐 서류를 함부로 못 내밀겠다"고 말했습니다.

■ 제사상 차려온 상인의 호소 "죽은 사람들 무슨 죄가 있나"

참사 이후 "아이들에게 밥이라도 한 끼 먹여야 하지 않겠느냐"며 제사상을 차리고 현장 주변을 지키고 있는 이태원 상인 남인석 씨. 영업 중인 상점 출입문 밖 추모 공간을 볼 때면 그날의 기억이 생생하게 떠오릅니다.

80대인 남 씨는 "마음이 답답하고 터지려 한다. '살려주세요, 살려주세요' 환상이 떠오른다. 그 아이들을 지키기 위해 49재까지 노력할 것"이라며 "제 앞에서 젊은 애들이 죽었는데 그게 죄스럽다. 그것이 가장 양심에 가책이 된다"고 말했습니다.

지난 2일 이태원 상인 남인석 씨가 희생자들을 기리기 위해 차린 제사상.

지난 2일 이태원 상인 남인석 씨가 희생자들을 기리기 위해 차린 제사상.남 씨는 희생자나 유족 등을 향한 비방 댓글 등에 대해선 "부모나 조문객들이 마음 아파하고 있는데 그래서야 되겠나"라며 "이 사람들이 무슨 죄가 있나. 코로나 때문에 콱 얽매여 있다가 그래도 한 번 나와서 즐기려고 왔는데 이 사람들이 무슨 죄가 있어 죽음을 당해야 하나"라고 반문했습니다.

정치권을 향해선 "158명의 소중한 목숨을 잃었는데, 이 사람들의 죽음이 헛되지 않게 노력해야 하지 않겠나"라며 "지금 정치하는 사람들은 서로 니 편, 내 편하며 싸우는데 그건 도리가 아니라 생각한다. 앞으로 이런 일이 절대 일어나지 않도록 화합하면 좋겠다"고 당부했습니다.

■ 전문가 "재경험, 과각성 반응 유의해야..이해과 공감부터"

전문가들은 피해자를 탓하는 등의 자극이 계속될 경우 트라우마는 더 악화될 수 있다고 경고합니다.

강지인 세브란스병원 정신건강의학과 교수는 "트라우마가 1차적으로 끝난 게 아니고 그 후에도 계속 트라우마를 자극하면서 재경험 같은 과각성 증상들이 더욱더 자극되거나 악화될 수 있는 계기들이 있을 수 있다"고 말했습니다.

강 교수는 "국민 모두 안타깝고 애도하는 마음은 모두 다 같을 것"이라며 " 작은 말 한마디에 따뜻한 위로는 큰 힘이 되는 반면 비난이나 섣부른 충고, 지적은 큰 상처를 남길 수 있는 만큼 서로를 이해, 공감하고 보듬는 과정이 필요하다"고 덧붙였습니다.

지금까지 유족과 부상자, 목격자, 일반 국민에 대한 정부의 심리 상담은 4천여 건 이뤄졌습니다.

도움을 원하는 사람은 보건복지부 정신건강 위기상담전화 1577-0199로 전화하면 됩니다.

이 밖에 행정안전부 재난심리회복지원센터 1670-9512, 청소년상담 전화 1388을 통해서도 심리상담과 연결될 수 있습니다. 통역이 필요한 외국인을 위한 한국건강가정진흥원 다누리콜센터 1577-1366도 마련돼 있습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 참사 뒤 부상자가 들은 말…“이태원 갔었다 얘기 못하겠어요”

-

- 입력 2022-11-29 13:39:47

- 수정2022-11-29 13:40:19

이태원 참사가 발생한 지 한 달이 지났습니다. 유족, 현장에서 살아남은 사람, 현장 인근 상인들까지 속속 일상으로 복귀하고 있지만, 여전히 그날의 기억으로 고통스러워하는 사람들이 많습니다.

■ 이태원 참사로 부상당해 병원 찾았다 들은 말…"이태원을 왜 갔냐"

김달현 씨는 아내와 함께 지난달 29일 밤 참사가 있었던 이태원 골목에 있었습니다. 가까스로 현장을 벗어났던 김 씨와 아내는 팔에 피멍이 들었고 메스꺼움 증상을 느껴 이틀 뒤 인천의 한 병원을 찾았습니다.

그런데 진료를 위해 찾은 김 씨는 의사로부터 황당한 말을 들어야 했습니다. 다친 부위를 보여주며 부상 경위를 설명하자 다짜고짜 "이태원을 왜 갔냐" "그 사람들을 왜 애도해야 하는지 모르겠고, 지원금에 내 세금이 들어가는 게 너무 화가 난다"는 말을 들었다는 겁니다.

당황한 김 씨와 아내가 애써 웃어넘기려 했지만, "희생자들을 왜 애도해야 하는지 모르겠고 애도할 마음도 없다" "내가 20~30대 때는 공부만 했는데, 요즘엔 다들 놀러 다니기만 바빠서 사고가 난 것"이라는 의사의 말이 이어졌습니다.

김 씨는 "처음엔 참사를 겪은 지 얼마 되지 않았던 시기였기에 멍하니 듣고 있었다"며 "속으로 그런 생각을 할 수 있을지 몰라도 적어도 진료를 보러 온 환자에게 그런 말을 하는 건 아닌 것 같아서 진료를 거부하고 나왔다"고 당시를 회상했습니다.

하지만 당시 기억은 김 씨와 아내에게 또 다른 상처로 남았습니다. 김 씨 부부는 통신기록 등을 근거로 이태원 참사 부상자로 분류돼 치료비 지원을 받을 수 있었지만, 아직 관련 서류를 제출하지 못했다고 합니다.

김 씨는 "그 말을 듣고 나서부터 '이태원 참사 부상자라서 내가 이렇게 아파요' 라고 얘기하기가 눈치 보인다"며 "이태원 갔다는 얘기를 못 하겠다. 병원에서 '얘도 우리 세금 떼먹는 사람이네' 생각할까 봐 서류를 함부로 못 내밀겠다"고 말했습니다.

■ 제사상 차려온 상인의 호소 "죽은 사람들 무슨 죄가 있나"

참사 이후 "아이들에게 밥이라도 한 끼 먹여야 하지 않겠느냐"며 제사상을 차리고 현장 주변을 지키고 있는 이태원 상인 남인석 씨. 영업 중인 상점 출입문 밖 추모 공간을 볼 때면 그날의 기억이 생생하게 떠오릅니다.

80대인 남 씨는 "마음이 답답하고 터지려 한다. '살려주세요, 살려주세요' 환상이 떠오른다. 그 아이들을 지키기 위해 49재까지 노력할 것"이라며 "제 앞에서 젊은 애들이 죽었는데 그게 죄스럽다. 그것이 가장 양심에 가책이 된다"고 말했습니다.

남 씨는 희생자나 유족 등을 향한 비방 댓글 등에 대해선 "부모나 조문객들이 마음 아파하고 있는데 그래서야 되겠나"라며 "이 사람들이 무슨 죄가 있나. 코로나 때문에 콱 얽매여 있다가 그래도 한 번 나와서 즐기려고 왔는데 이 사람들이 무슨 죄가 있어 죽음을 당해야 하나"라고 반문했습니다.

정치권을 향해선 "158명의 소중한 목숨을 잃었는데, 이 사람들의 죽음이 헛되지 않게 노력해야 하지 않겠나"라며 "지금 정치하는 사람들은 서로 니 편, 내 편하며 싸우는데 그건 도리가 아니라 생각한다. 앞으로 이런 일이 절대 일어나지 않도록 화합하면 좋겠다"고 당부했습니다.

■ 전문가 "재경험, 과각성 반응 유의해야..이해과 공감부터"

전문가들은 피해자를 탓하는 등의 자극이 계속될 경우 트라우마는 더 악화될 수 있다고 경고합니다.

강지인 세브란스병원 정신건강의학과 교수는 "트라우마가 1차적으로 끝난 게 아니고 그 후에도 계속 트라우마를 자극하면서 재경험 같은 과각성 증상들이 더욱더 자극되거나 악화될 수 있는 계기들이 있을 수 있다"고 말했습니다.

강 교수는 "국민 모두 안타깝고 애도하는 마음은 모두 다 같을 것"이라며 " 작은 말 한마디에 따뜻한 위로는 큰 힘이 되는 반면 비난이나 섣부른 충고, 지적은 큰 상처를 남길 수 있는 만큼 서로를 이해, 공감하고 보듬는 과정이 필요하다"고 덧붙였습니다.

지금까지 유족과 부상자, 목격자, 일반 국민에 대한 정부의 심리 상담은 4천여 건 이뤄졌습니다.

도움을 원하는 사람은 보건복지부 정신건강 위기상담전화 1577-0199로 전화하면 됩니다.

이 밖에 행정안전부 재난심리회복지원센터 1670-9512, 청소년상담 전화 1388을 통해서도 심리상담과 연결될 수 있습니다. 통역이 필요한 외국인을 위한 한국건강가정진흥원 다누리콜센터 1577-1366도 마련돼 있습니다.

-

-

송락규 기자 rockyou@kbs.co.kr

송락규 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이슈

이태원 참사

![[뉴스를 만나다] 이태원 참사 유족의 ‘1년’](/data/news/2023/10/22/20231022_19CRz5.jpg)

![[단독] 검찰, ‘이태원 참사’ 수사 ‘부서 1곳’으로 통일…종결 임박](/data/news/2023/10/20/20231020_xwRINY.jpg)

다만 해당 기사는 댓글을 통해 피해자에 대한 2차 가해 우려가 제기됨에 따라 자체 논의를 거쳐 댓글창을 운영하지 않기로 결정했습니다.

여러분의 양해를 바랍니다.