혜성 충돌 뒤 분출 기둥 치솟아

입력 2005.07.05 (22:00)

수정 2018.08.29 (15:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

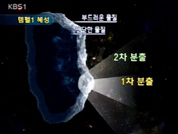

⊙앵커: 어제 성공을 거둔 역사적인 혜성 충돌실험에서 충돌체가 혜성과 부딪친 뒤 두 줄기의 분출기둥이 치솟았습니다.

혜성을 구성하고 있는 물질을 밝힐 단서가 될 것으로 보입니다.

권재민 기자입니다.

⊙기자: 새로 공개된 혜성 충돌실험 장면입니다.

탐사선에서 발사된 충돌체가 템펠1 혜성과 부딪치는 순간 밝은 섬광이 내뿜어져 나옵니다.

미 항공우주국은 혜성에서 500km 떨어진 딥 임팩트호에서 찍은 사진을 분석한 결과 2개의 분출기둥이 솟아올랐다고 밝혔습니다.

충돌 직후 발생한 첫번째 분출은 좁은 기둥모양이었고 두번째 분출은 몇 초 뒤 더 밝은 폭발과 함께 일어나 별 모양으로 퍼져나갔다고 설명했습니다.

과학자들은 두 번의 분출은 혜성의 표면과 내부가 서로 다른 물질로 구성돼 있음을 시사하는 것이라고 말했습니다.

⊙피트 슐츠(브라운대학 교수): 부드러운 혜성의 표면을 지나 아래로 내려간 뒤 얼음층과 충돌했을 것으로 추정됩니다.

⊙기자: 그러나 혜성을 이루는 물질이 무엇인지를 알아내기까지는 앞으로도 상당한 시간이 걸릴 것이며 이번에 수집된 자료분석에만도 몇 년이 걸릴 것으로 예상했습니다.

연구팀은 충돌지점에 생겼을 분화구에 대해서는 충돌 당시 생긴 얼음과 먼지, 가스 등으로 이루어진 구름 때문에 아직 직접 관찰할 수 없는 상태라고 설명했습니다.

KBS뉴스 권재민입니다.

혜성을 구성하고 있는 물질을 밝힐 단서가 될 것으로 보입니다.

권재민 기자입니다.

⊙기자: 새로 공개된 혜성 충돌실험 장면입니다.

탐사선에서 발사된 충돌체가 템펠1 혜성과 부딪치는 순간 밝은 섬광이 내뿜어져 나옵니다.

미 항공우주국은 혜성에서 500km 떨어진 딥 임팩트호에서 찍은 사진을 분석한 결과 2개의 분출기둥이 솟아올랐다고 밝혔습니다.

충돌 직후 발생한 첫번째 분출은 좁은 기둥모양이었고 두번째 분출은 몇 초 뒤 더 밝은 폭발과 함께 일어나 별 모양으로 퍼져나갔다고 설명했습니다.

과학자들은 두 번의 분출은 혜성의 표면과 내부가 서로 다른 물질로 구성돼 있음을 시사하는 것이라고 말했습니다.

⊙피트 슐츠(브라운대학 교수): 부드러운 혜성의 표면을 지나 아래로 내려간 뒤 얼음층과 충돌했을 것으로 추정됩니다.

⊙기자: 그러나 혜성을 이루는 물질이 무엇인지를 알아내기까지는 앞으로도 상당한 시간이 걸릴 것이며 이번에 수집된 자료분석에만도 몇 년이 걸릴 것으로 예상했습니다.

연구팀은 충돌지점에 생겼을 분화구에 대해서는 충돌 당시 생긴 얼음과 먼지, 가스 등으로 이루어진 구름 때문에 아직 직접 관찰할 수 없는 상태라고 설명했습니다.

KBS뉴스 권재민입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 혜성 충돌 뒤 분출 기둥 치솟아

-

- 입력 2005-07-05 21:07:57

- 수정2018-08-29 15:00:00

⊙앵커: 어제 성공을 거둔 역사적인 혜성 충돌실험에서 충돌체가 혜성과 부딪친 뒤 두 줄기의 분출기둥이 치솟았습니다.

혜성을 구성하고 있는 물질을 밝힐 단서가 될 것으로 보입니다.

권재민 기자입니다.

⊙기자: 새로 공개된 혜성 충돌실험 장면입니다.

탐사선에서 발사된 충돌체가 템펠1 혜성과 부딪치는 순간 밝은 섬광이 내뿜어져 나옵니다.

미 항공우주국은 혜성에서 500km 떨어진 딥 임팩트호에서 찍은 사진을 분석한 결과 2개의 분출기둥이 솟아올랐다고 밝혔습니다.

충돌 직후 발생한 첫번째 분출은 좁은 기둥모양이었고 두번째 분출은 몇 초 뒤 더 밝은 폭발과 함께 일어나 별 모양으로 퍼져나갔다고 설명했습니다.

과학자들은 두 번의 분출은 혜성의 표면과 내부가 서로 다른 물질로 구성돼 있음을 시사하는 것이라고 말했습니다.

⊙피트 슐츠(브라운대학 교수): 부드러운 혜성의 표면을 지나 아래로 내려간 뒤 얼음층과 충돌했을 것으로 추정됩니다.

⊙기자: 그러나 혜성을 이루는 물질이 무엇인지를 알아내기까지는 앞으로도 상당한 시간이 걸릴 것이며 이번에 수집된 자료분석에만도 몇 년이 걸릴 것으로 예상했습니다.

연구팀은 충돌지점에 생겼을 분화구에 대해서는 충돌 당시 생긴 얼음과 먼지, 가스 등으로 이루어진 구름 때문에 아직 직접 관찰할 수 없는 상태라고 설명했습니다.

KBS뉴스 권재민입니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.