탄광에 수몰된 조선인 136명…대구·경북 출신 다수

입력 2025.02.05 (21:46)

수정 2025.02.05 (22:01)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

일제 강점기, 일본 장생 탄광에서 발생한 조선인 수몰 사고를 되짚어보는 기획 뉴스 순섭니다.

당시 해저 탄광의 갱도가 무너지면서 수몰된 조선인 136명 중 60%가량은 대구·경북 출신 노동자들이었습니다.

하지만 이들은 아직 바닷속에 잠들어 있습니다.

이지은 기자입니다.

[리포트]

일본 야마구치현 우베시.

바다 위로 거대한 콘크리트 원기둥이 우뚝 솟아있습니다.

제 뒤로 콘크리트 기둥 2개가 보이실 텐데요.

탄광에 물과 공기를 공급하기 위해 설치된 배수·배기구로, 바다 밑은 일제 강점기 해저 탄광 '장생 탄광'이었습니다.

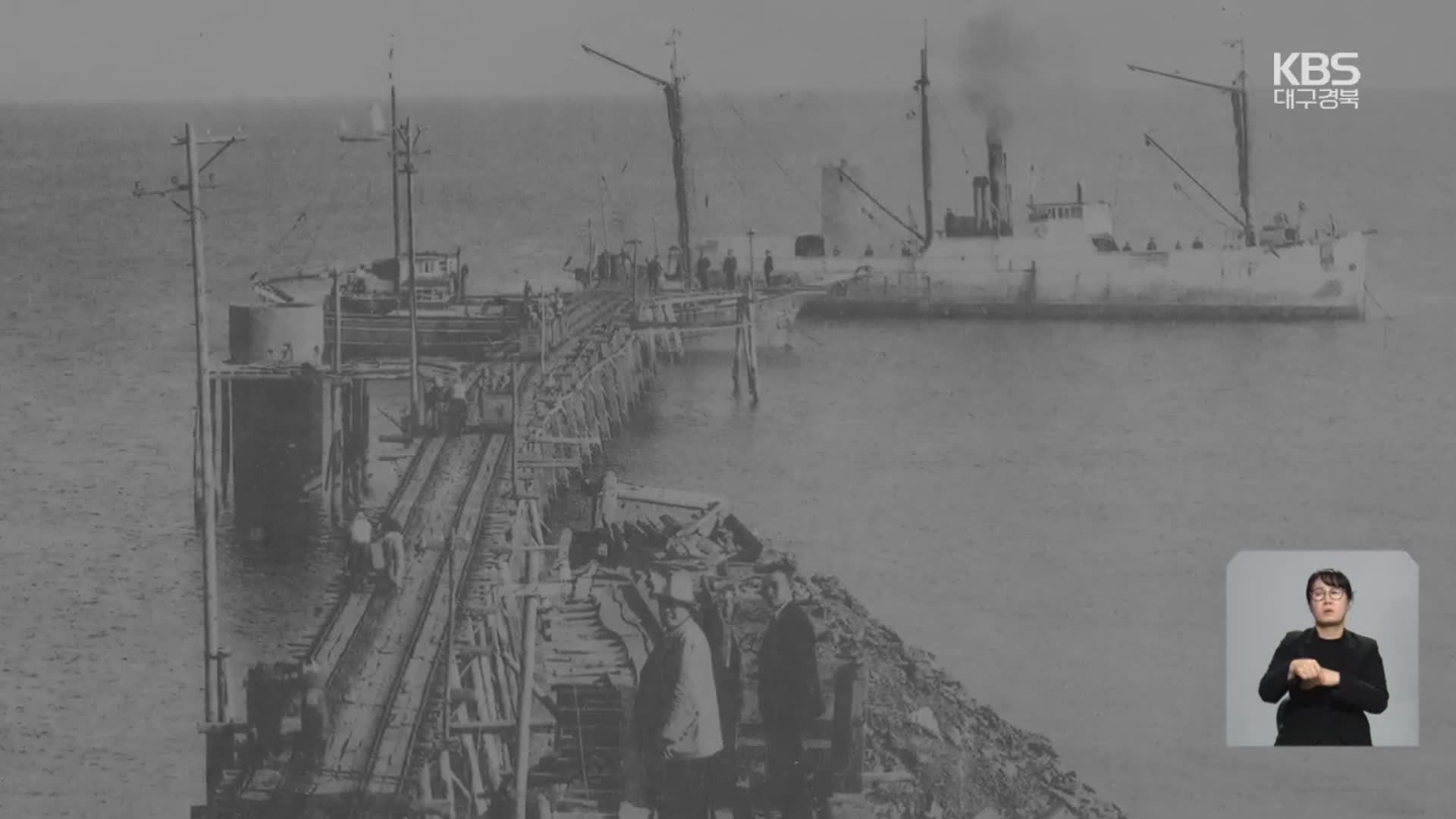

1932년 영업을 시작한 장생 탄광은, 갱도가 지나는 지층 두께가 당시 일본법이 규정한 40미터보다 얇아 누수가 끊이질 않았고, 작업 환경이 위험해 일본인 노동자들이 기피하는 탄광이었습니다.

작업자의 70~80%는 조선인들로, 큰돈을 벌 수 있다는 말에 속아 1936년부터 3년간 천3백여 명이 동원됐습니다.

[양현/장생 탄광 희생자 대한민국 유족회장 : "(당시) 경상도에 굉장히 기근이 심해서 모집인들이 그쪽으로 많이 가셨던 거 같아요. 징용이잖아요, 완전히. 와서 참 노동력을 혹사당하는 게 노예 이상으로 당하니까."]

그러다 1942년 2월, 해안 갱구에서 1킬로미터 떨어진 갱도가 무너져 내리면서 탄광이 침수됩니다.

당시 조선인을 포함해 작업자 183명이 수몰됐는데, 이 가운데 78명이 대구·경북 출신이었습니다.

사고 직후 2차 재해를 방지해야 한다며 갱도 입구가 막혀 버렸고, 유해 수습과 진상 조사도 이뤄지지 않았습니다.

잊혔던 수몰 사고는 1976년 일본의 한 역사 교사가 관련 논문을 발표하면서 세상에 알려졌고, 한일 양국 시민단체를 중심으로 유해 발굴 움직임이 일고 있습니다.

[조덕호/장생 탄광 한국 추모단장/대구대 명예교수 : "83년 전에 수몰된 국민들을 아직까지 찾고 있지 않다는 것은 일본 정부도 마찬가지고 우리나라 정부도 마찬가지고 국가의 존립 이유를 잊어버린 겁니다."]

참사가 발생한 지 어느덧 83년, 한일 정부의 무관심 속에 희생자들의 유해는 아직도 바닷속에 방치되고 있습니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.

촬영기자:백재민/그래픽:김지현

일제 강점기, 일본 장생 탄광에서 발생한 조선인 수몰 사고를 되짚어보는 기획 뉴스 순섭니다.

당시 해저 탄광의 갱도가 무너지면서 수몰된 조선인 136명 중 60%가량은 대구·경북 출신 노동자들이었습니다.

하지만 이들은 아직 바닷속에 잠들어 있습니다.

이지은 기자입니다.

[리포트]

일본 야마구치현 우베시.

바다 위로 거대한 콘크리트 원기둥이 우뚝 솟아있습니다.

제 뒤로 콘크리트 기둥 2개가 보이실 텐데요.

탄광에 물과 공기를 공급하기 위해 설치된 배수·배기구로, 바다 밑은 일제 강점기 해저 탄광 '장생 탄광'이었습니다.

1932년 영업을 시작한 장생 탄광은, 갱도가 지나는 지층 두께가 당시 일본법이 규정한 40미터보다 얇아 누수가 끊이질 않았고, 작업 환경이 위험해 일본인 노동자들이 기피하는 탄광이었습니다.

작업자의 70~80%는 조선인들로, 큰돈을 벌 수 있다는 말에 속아 1936년부터 3년간 천3백여 명이 동원됐습니다.

[양현/장생 탄광 희생자 대한민국 유족회장 : "(당시) 경상도에 굉장히 기근이 심해서 모집인들이 그쪽으로 많이 가셨던 거 같아요. 징용이잖아요, 완전히. 와서 참 노동력을 혹사당하는 게 노예 이상으로 당하니까."]

그러다 1942년 2월, 해안 갱구에서 1킬로미터 떨어진 갱도가 무너져 내리면서 탄광이 침수됩니다.

당시 조선인을 포함해 작업자 183명이 수몰됐는데, 이 가운데 78명이 대구·경북 출신이었습니다.

사고 직후 2차 재해를 방지해야 한다며 갱도 입구가 막혀 버렸고, 유해 수습과 진상 조사도 이뤄지지 않았습니다.

잊혔던 수몰 사고는 1976년 일본의 한 역사 교사가 관련 논문을 발표하면서 세상에 알려졌고, 한일 양국 시민단체를 중심으로 유해 발굴 움직임이 일고 있습니다.

[조덕호/장생 탄광 한국 추모단장/대구대 명예교수 : "83년 전에 수몰된 국민들을 아직까지 찾고 있지 않다는 것은 일본 정부도 마찬가지고 우리나라 정부도 마찬가지고 국가의 존립 이유를 잊어버린 겁니다."]

참사가 발생한 지 어느덧 83년, 한일 정부의 무관심 속에 희생자들의 유해는 아직도 바닷속에 방치되고 있습니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.

촬영기자:백재민/그래픽:김지현

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 탄광에 수몰된 조선인 136명…대구·경북 출신 다수

-

- 입력 2025-02-05 21:46:07

- 수정2025-02-05 22:01:51

[앵커]

일제 강점기, 일본 장생 탄광에서 발생한 조선인 수몰 사고를 되짚어보는 기획 뉴스 순섭니다.

당시 해저 탄광의 갱도가 무너지면서 수몰된 조선인 136명 중 60%가량은 대구·경북 출신 노동자들이었습니다.

하지만 이들은 아직 바닷속에 잠들어 있습니다.

이지은 기자입니다.

[리포트]

일본 야마구치현 우베시.

바다 위로 거대한 콘크리트 원기둥이 우뚝 솟아있습니다.

제 뒤로 콘크리트 기둥 2개가 보이실 텐데요.

탄광에 물과 공기를 공급하기 위해 설치된 배수·배기구로, 바다 밑은 일제 강점기 해저 탄광 '장생 탄광'이었습니다.

1932년 영업을 시작한 장생 탄광은, 갱도가 지나는 지층 두께가 당시 일본법이 규정한 40미터보다 얇아 누수가 끊이질 않았고, 작업 환경이 위험해 일본인 노동자들이 기피하는 탄광이었습니다.

작업자의 70~80%는 조선인들로, 큰돈을 벌 수 있다는 말에 속아 1936년부터 3년간 천3백여 명이 동원됐습니다.

[양현/장생 탄광 희생자 대한민국 유족회장 : "(당시) 경상도에 굉장히 기근이 심해서 모집인들이 그쪽으로 많이 가셨던 거 같아요. 징용이잖아요, 완전히. 와서 참 노동력을 혹사당하는 게 노예 이상으로 당하니까."]

그러다 1942년 2월, 해안 갱구에서 1킬로미터 떨어진 갱도가 무너져 내리면서 탄광이 침수됩니다.

당시 조선인을 포함해 작업자 183명이 수몰됐는데, 이 가운데 78명이 대구·경북 출신이었습니다.

사고 직후 2차 재해를 방지해야 한다며 갱도 입구가 막혀 버렸고, 유해 수습과 진상 조사도 이뤄지지 않았습니다.

잊혔던 수몰 사고는 1976년 일본의 한 역사 교사가 관련 논문을 발표하면서 세상에 알려졌고, 한일 양국 시민단체를 중심으로 유해 발굴 움직임이 일고 있습니다.

[조덕호/장생 탄광 한국 추모단장/대구대 명예교수 : "83년 전에 수몰된 국민들을 아직까지 찾고 있지 않다는 것은 일본 정부도 마찬가지고 우리나라 정부도 마찬가지고 국가의 존립 이유를 잊어버린 겁니다."]

참사가 발생한 지 어느덧 83년, 한일 정부의 무관심 속에 희생자들의 유해는 아직도 바닷속에 방치되고 있습니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.

촬영기자:백재민/그래픽:김지현

일제 강점기, 일본 장생 탄광에서 발생한 조선인 수몰 사고를 되짚어보는 기획 뉴스 순섭니다.

당시 해저 탄광의 갱도가 무너지면서 수몰된 조선인 136명 중 60%가량은 대구·경북 출신 노동자들이었습니다.

하지만 이들은 아직 바닷속에 잠들어 있습니다.

이지은 기자입니다.

[리포트]

일본 야마구치현 우베시.

바다 위로 거대한 콘크리트 원기둥이 우뚝 솟아있습니다.

제 뒤로 콘크리트 기둥 2개가 보이실 텐데요.

탄광에 물과 공기를 공급하기 위해 설치된 배수·배기구로, 바다 밑은 일제 강점기 해저 탄광 '장생 탄광'이었습니다.

1932년 영업을 시작한 장생 탄광은, 갱도가 지나는 지층 두께가 당시 일본법이 규정한 40미터보다 얇아 누수가 끊이질 않았고, 작업 환경이 위험해 일본인 노동자들이 기피하는 탄광이었습니다.

작업자의 70~80%는 조선인들로, 큰돈을 벌 수 있다는 말에 속아 1936년부터 3년간 천3백여 명이 동원됐습니다.

[양현/장생 탄광 희생자 대한민국 유족회장 : "(당시) 경상도에 굉장히 기근이 심해서 모집인들이 그쪽으로 많이 가셨던 거 같아요. 징용이잖아요, 완전히. 와서 참 노동력을 혹사당하는 게 노예 이상으로 당하니까."]

그러다 1942년 2월, 해안 갱구에서 1킬로미터 떨어진 갱도가 무너져 내리면서 탄광이 침수됩니다.

당시 조선인을 포함해 작업자 183명이 수몰됐는데, 이 가운데 78명이 대구·경북 출신이었습니다.

사고 직후 2차 재해를 방지해야 한다며 갱도 입구가 막혀 버렸고, 유해 수습과 진상 조사도 이뤄지지 않았습니다.

잊혔던 수몰 사고는 1976년 일본의 한 역사 교사가 관련 논문을 발표하면서 세상에 알려졌고, 한일 양국 시민단체를 중심으로 유해 발굴 움직임이 일고 있습니다.

[조덕호/장생 탄광 한국 추모단장/대구대 명예교수 : "83년 전에 수몰된 국민들을 아직까지 찾고 있지 않다는 것은 일본 정부도 마찬가지고 우리나라 정부도 마찬가지고 국가의 존립 이유를 잊어버린 겁니다."]

참사가 발생한 지 어느덧 83년, 한일 정부의 무관심 속에 희생자들의 유해는 아직도 바닷속에 방치되고 있습니다.

KBS 뉴스 이지은입니다.

촬영기자:백재민/그래픽:김지현

-

-

이지은 기자 easy@kbs.co.kr

이지은 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.