[제조업, 변해야 산다] 대기업 ‘갑의 횡포’ 여전

입력 2014.12.11 (21:22)

수정 2014.12.11 (22:04)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

<기자 멘트>

자동차 한 대에 들어가는 부품은 몇 개나 될까요?

2만 개 정도 됩니다.

이 가운데 95%를 대기업의 하청을 받는 중소업체, 이른바 '협력업체'가 만듭니다.

현대·기아차의 경우 1,2,3차 협력업체를 모두 합치면 5천여 곳에 이르고, 우리나라 제조업체 36만 곳 가운데 절반이 이런 협력업체로 살아갑니다.

그런데, 대기업이 재채기를 하면 협력업체는 몸살을 앓는 우리 제조업 생태계에서, 이른바 '갑의 횡포'가 여전해 전체 제조업의 경쟁력을 갉아먹고 있습니다.

이경진 기자가 취재했습니다.

▼대기업, 여전한 ‘갑의 횡포’▼

<리포트>

"저는 지난 15년간 철근 가공 회사를 운영해 오고 있습니다. 한 때는 전국에 공장 4곳을 돌렸지만 2곳의 문을 닫았고 지금은 폐업 위기에 내몰렸습니다"

건축물의 뼈대로 쓰이는 철근을 가공하는 일.

신 씨의 회사 같은 중소업체들이 개척한 이 시장에 2008년부터 대형 제강사들이 뛰어들었습니다.

건설사들의 물량을 대형 제강사 세 곳이 독점하면서 중소업체들은 이들의 하도급업체로 처지가 바뀌었습니다.

문제는 대형 제강사들이 지급하는 철근 가공비.

지난 6년 동안 인건비만도 해마다 6~7% 씩 올랐는데 철근 가공비는 한 푼도 오르지 않았다는 게 신 씨의 호소입니다.

<인터뷰> 신모 씨(철근가공업체 대표) : "못 해내면 입찰 제한, 위탁 취소, 거래 거절을 합니다. 방법이 없습니다. 노예처럼 끌려가고 있어요."

참다 못해 대기업 한 곳을 당국에 신고한 뒤에는 아예 물량 배정을 받지 못하고 있습니다.

이렇게 '단가 후려치기'등 납품 단가가 적정하지 않다고 하소연하는 협력업체는 46%.

여전한 갑의 횡포가 중소 협력업체들의 생존을 위협하고 있습니다.

▼동반성장으로 경쟁력 사다리 높여야▼

<기자 멘트>

'갑의 횡포'에 시달릴 때 관계 기관에 신고를 하지 않고, "대기업과 '자율' 협의로 해결한다"는 협력업체가 10곳 중 9곳에 이릅니다.

말이 자율이지, 거래가 끊기지 않으려면 어떻게든 대기업 비위를 맞춰야 하는 현실을 그대로 보여주는 겁니다.

이런 지나친 의존 관계에서 벗어나 경쟁력을 키우려면, 대기업은 협력업체들의 역량 강화를 지원하고, 중소기업들은 이를 바탕으로 해외시장 등 판로를 다각화해야 합니다.

<인터뷰> 양금승(전경련 중기협력센터장) : "최근에는 기술 수요가 융.복합화되고, 또 소비자 수요가 다변화되기 때문에 대기업과 중소기업이 협력해서 서로 동반성장할 필요가 있다고 생각합니다."

용광로에 뜨거운 바람을 불어넣는 핵심 부품 '풍구'를 생산하는 중소기업.

전량 수입에 의존했던 풍구를 이 업체가 국산화할 수 있었던 건 원청업체인 포스코가 적극 지원한 덕분이었습니다.

<인터뷰> 이원석(사장/서울엔지니어링) : "기술개발 과정에서 테스트를 하거나 또는 데이터를 제공해줘서 저희가 개발이 완료 되고 또 그 다음에 판로, 장기 공급권을 구해줬다는 얘기죠."

포스코는 수입품보다 싼 값에 풍구를 안정적으로 공급받게 됐고, 협력업체는 25개 국에 진출해 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다.

단순히 대기업이 협력업체에 이윤을 더 나눠주는 차원을 넘어, 대기업과 납품업체가 협력해 우리 제조업의 경쟁력을 높이는 방식의 동반성장이 절실합니다.

KBS 뉴스 김희용입니다.

자동차 한 대에 들어가는 부품은 몇 개나 될까요?

2만 개 정도 됩니다.

이 가운데 95%를 대기업의 하청을 받는 중소업체, 이른바 '협력업체'가 만듭니다.

현대·기아차의 경우 1,2,3차 협력업체를 모두 합치면 5천여 곳에 이르고, 우리나라 제조업체 36만 곳 가운데 절반이 이런 협력업체로 살아갑니다.

그런데, 대기업이 재채기를 하면 협력업체는 몸살을 앓는 우리 제조업 생태계에서, 이른바 '갑의 횡포'가 여전해 전체 제조업의 경쟁력을 갉아먹고 있습니다.

이경진 기자가 취재했습니다.

▼대기업, 여전한 ‘갑의 횡포’▼

<리포트>

"저는 지난 15년간 철근 가공 회사를 운영해 오고 있습니다. 한 때는 전국에 공장 4곳을 돌렸지만 2곳의 문을 닫았고 지금은 폐업 위기에 내몰렸습니다"

건축물의 뼈대로 쓰이는 철근을 가공하는 일.

신 씨의 회사 같은 중소업체들이 개척한 이 시장에 2008년부터 대형 제강사들이 뛰어들었습니다.

건설사들의 물량을 대형 제강사 세 곳이 독점하면서 중소업체들은 이들의 하도급업체로 처지가 바뀌었습니다.

문제는 대형 제강사들이 지급하는 철근 가공비.

지난 6년 동안 인건비만도 해마다 6~7% 씩 올랐는데 철근 가공비는 한 푼도 오르지 않았다는 게 신 씨의 호소입니다.

<인터뷰> 신모 씨(철근가공업체 대표) : "못 해내면 입찰 제한, 위탁 취소, 거래 거절을 합니다. 방법이 없습니다. 노예처럼 끌려가고 있어요."

참다 못해 대기업 한 곳을 당국에 신고한 뒤에는 아예 물량 배정을 받지 못하고 있습니다.

이렇게 '단가 후려치기'등 납품 단가가 적정하지 않다고 하소연하는 협력업체는 46%.

여전한 갑의 횡포가 중소 협력업체들의 생존을 위협하고 있습니다.

▼동반성장으로 경쟁력 사다리 높여야▼

<기자 멘트>

'갑의 횡포'에 시달릴 때 관계 기관에 신고를 하지 않고, "대기업과 '자율' 협의로 해결한다"는 협력업체가 10곳 중 9곳에 이릅니다.

말이 자율이지, 거래가 끊기지 않으려면 어떻게든 대기업 비위를 맞춰야 하는 현실을 그대로 보여주는 겁니다.

이런 지나친 의존 관계에서 벗어나 경쟁력을 키우려면, 대기업은 협력업체들의 역량 강화를 지원하고, 중소기업들은 이를 바탕으로 해외시장 등 판로를 다각화해야 합니다.

<인터뷰> 양금승(전경련 중기협력센터장) : "최근에는 기술 수요가 융.복합화되고, 또 소비자 수요가 다변화되기 때문에 대기업과 중소기업이 협력해서 서로 동반성장할 필요가 있다고 생각합니다."

용광로에 뜨거운 바람을 불어넣는 핵심 부품 '풍구'를 생산하는 중소기업.

전량 수입에 의존했던 풍구를 이 업체가 국산화할 수 있었던 건 원청업체인 포스코가 적극 지원한 덕분이었습니다.

<인터뷰> 이원석(사장/서울엔지니어링) : "기술개발 과정에서 테스트를 하거나 또는 데이터를 제공해줘서 저희가 개발이 완료 되고 또 그 다음에 판로, 장기 공급권을 구해줬다는 얘기죠."

포스코는 수입품보다 싼 값에 풍구를 안정적으로 공급받게 됐고, 협력업체는 25개 국에 진출해 시장 점유율 1위를 기록하고 있습니다.

단순히 대기업이 협력업체에 이윤을 더 나눠주는 차원을 넘어, 대기업과 납품업체가 협력해 우리 제조업의 경쟁력을 높이는 방식의 동반성장이 절실합니다.

KBS 뉴스 김희용입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[단독] 유영철, 교도관 도움으로 ‘성인물’ 불법 반입](/data/news/2014/12/10/2982012_140.jpg)

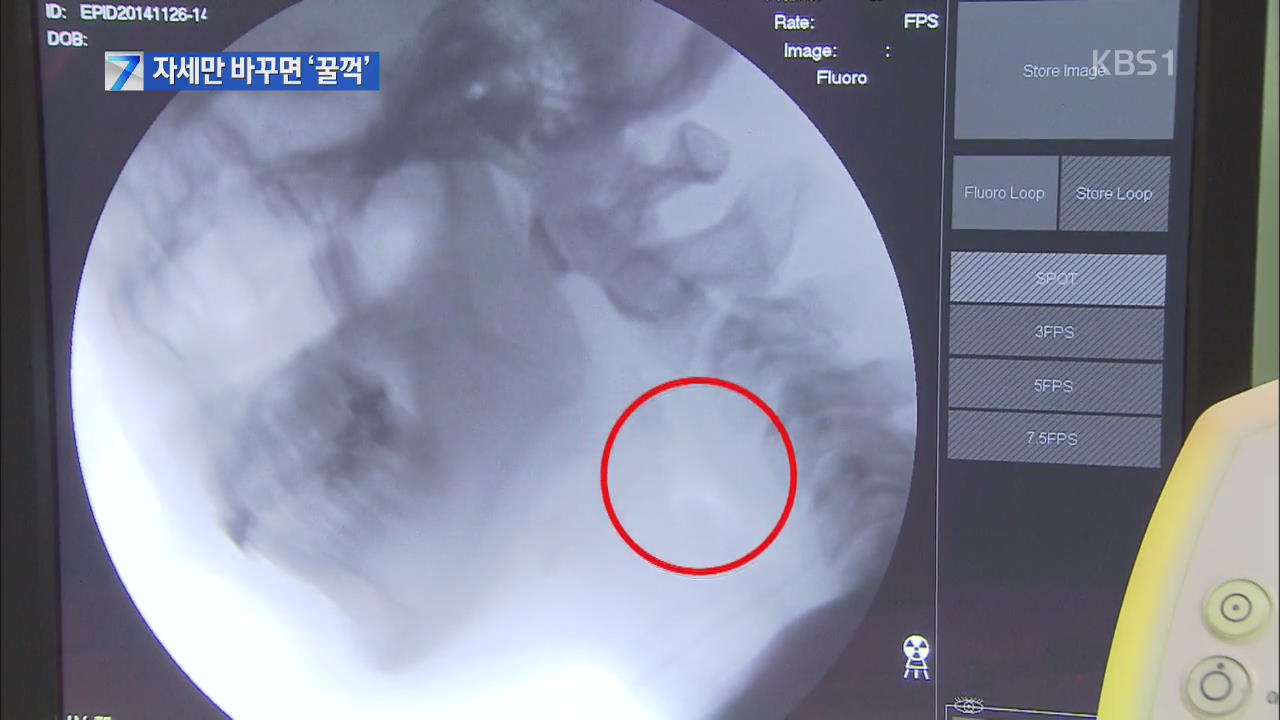

![[취재후] 커피가 콜레스테롤 수치를 높인다고?](/data/news/2014/12/18/2986747_b3M.jpg)