외면받는 ‘임종실’…병원도 가족도 왜 소극적?

입력 2025.07.04 (21:43)

수정 2025.07.04 (23:25)

안내

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에만 사용하실 수 있습니다.

요약 내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.

기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

[앵커]

초고령사회인 우리나라에서 노인 네 명 중 세 명은 원하든, 원하지 않든 병원에서 생을 마감합니다.

지난해 8월부터는 환자가 가족과 함께 편안하게 임종을 맞을 수 있도록 임종실 설치가 의무화됐습니다.

3백 병상이 넘는 종합병원과 요양병원에선 면적이 10제곱미터 이상인 임종실을 반드시 마련해야 합니다. (남인순 더불어민주당 의원실 자료 제공)

임종실 의무화 시행 후 곧 1년이 되지만, 전국의 상급종합병원 마흔일곱 곳 가운데 절반이 조금 넘는 스물일곱 개 병원에만 임종실이 마련돼 있습니다.

또 임종실이 있다해도, 환자 가족들이 외면하고 있는 실정인데요.

그 이유가 뭔지, 홍성희 기자가 취재했습니다.

[리포트]

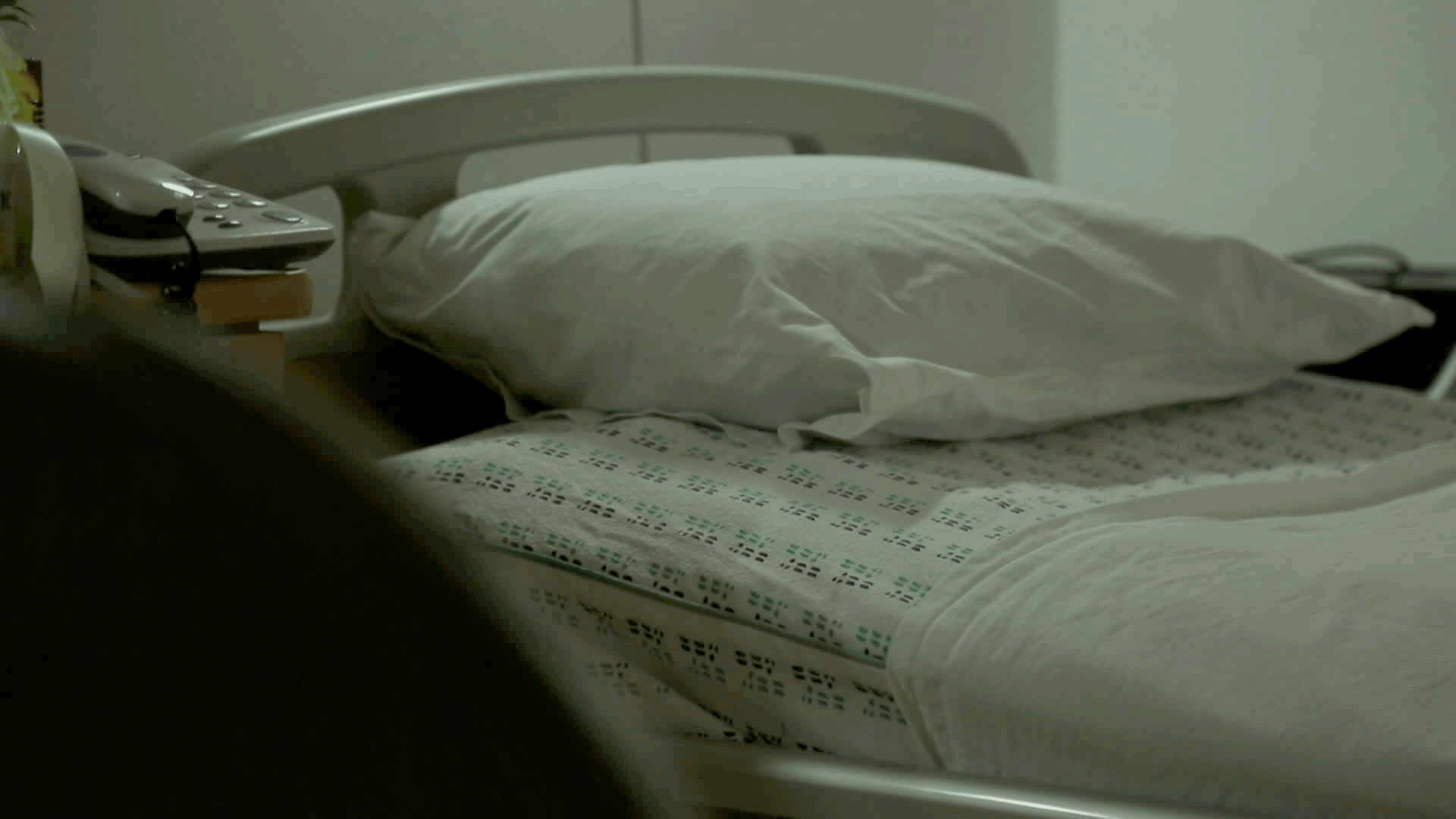

한 대학병원 임종실.

간암 말기였던 아버지는 8인 병실에서 이곳으로 옮겨 마지막 사흘을 보냈습니다.

아버지가 좋아하는 노래도 함께 듣고, 1인실에 면회도 자유로워 지인들과 작별 인사도 나눴습니다.

[보호자(아들) : "둘이 있잖아요. (아버지가) 잠깐 정신이 드셨는데 가족들 카톡방에 '이쪽으로 옮겼다' '참 좋다'라고 남기셨어요."]

하루 이용료는 대형 병원 1인실 입원료의 5분의 1 수준인 8만 원에 불과합니다.

의료진은 임종을 맞는 아버지를 위해 통증을 줄여주고 마지막까지 정성을 다했습니다.

[보호자(아들) : "인간으로서의 그런 케어(보살핌)들 같은 거 있잖아요. 마지막까지 되게 예쁜 모습으로 누워 계실 수 있었던 것 같아요."]

임종실 설치가 의무화된 지 1년이 다 돼 가지만 상급종합병원의 설치율은 57%에 머물고 있습니다. (남인순 더불어민주당 의원실 자료 제공)

공간 리모델링과 인력 배치 등 부담은 느는데 수익성이 떨어진다는 게 병원들 얘기입니다.

입원한 병원에 임종실이 있어도 환자 가족들이 이용하길 꺼립니다.

지난 5월 한 달간 서울대병원 임종실은 이용 환자가 없었고, 고대구로병원과 이대목동병원 등은 한 명뿐이었습니다.

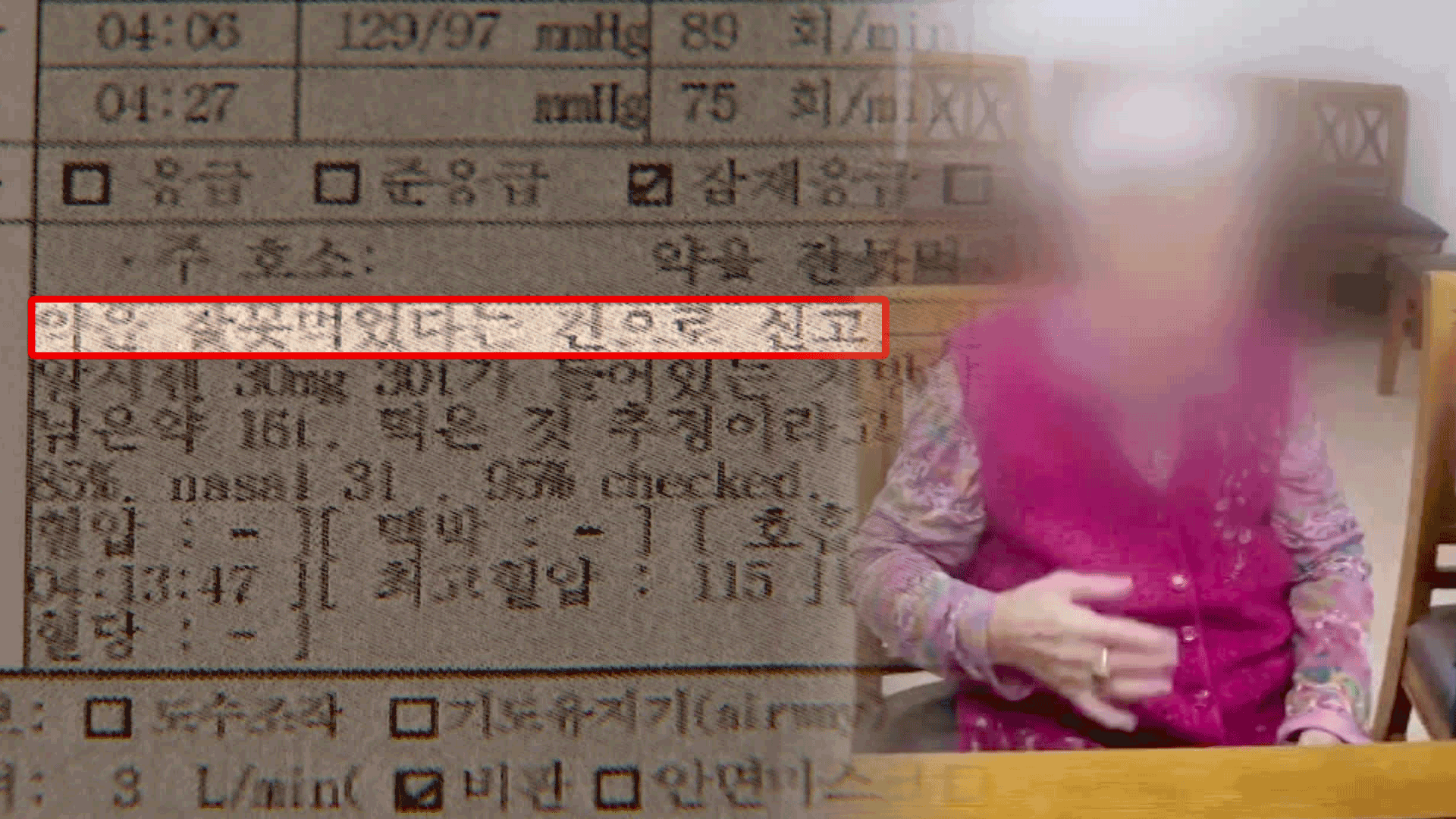

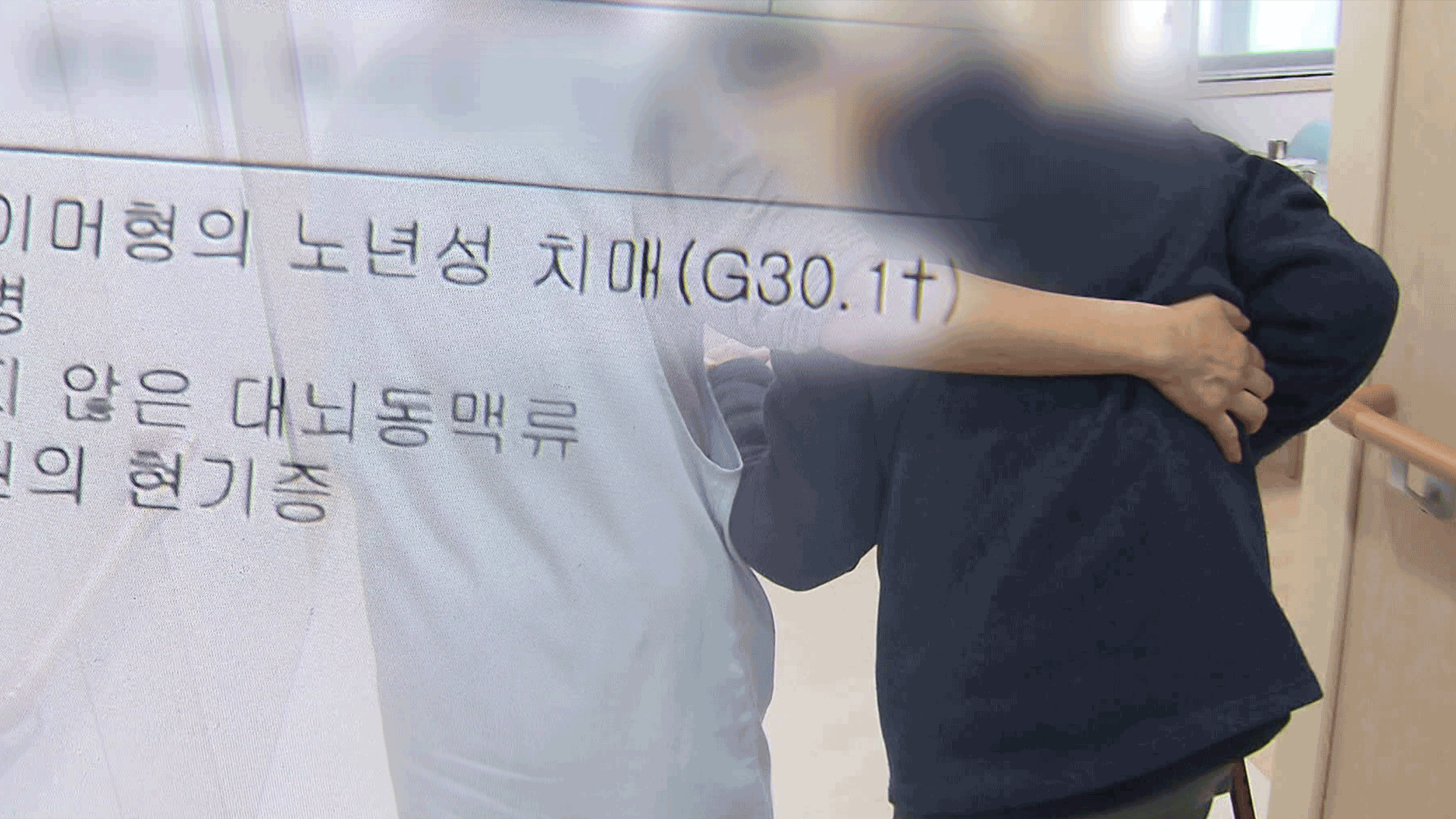

연명치료를 받고 있었다면 장치를 떼고 임종실로 이동하는 게 어렵고, 환자 가족 입장에선 죄책감도 여전합니다.

[한은정/가톨릭대학교 인천성모병원 수간호사 : "(임종실에서는) 치료가 이루어지지 않는 것이 아니냐고 걱정하시는 분들도 있는데 그거는 절대 아니고요. '의료진이 옆에 있을 거다' 라는 충분한 인식을 주면..."]

임종 과정이 얼마나 걸릴지 예측이 어려운데 임종실 이용은 사흘로 제한되고 있습니다.

KBS 뉴스 홍성희입니다.

촬영기자:김영환/영상편집:서윤지/그래픽:여현수 유건수

초고령사회인 우리나라에서 노인 네 명 중 세 명은 원하든, 원하지 않든 병원에서 생을 마감합니다.

지난해 8월부터는 환자가 가족과 함께 편안하게 임종을 맞을 수 있도록 임종실 설치가 의무화됐습니다.

3백 병상이 넘는 종합병원과 요양병원에선 면적이 10제곱미터 이상인 임종실을 반드시 마련해야 합니다. (남인순 더불어민주당 의원실 자료 제공)

임종실 의무화 시행 후 곧 1년이 되지만, 전국의 상급종합병원 마흔일곱 곳 가운데 절반이 조금 넘는 스물일곱 개 병원에만 임종실이 마련돼 있습니다.

또 임종실이 있다해도, 환자 가족들이 외면하고 있는 실정인데요.

그 이유가 뭔지, 홍성희 기자가 취재했습니다.

[리포트]

한 대학병원 임종실.

간암 말기였던 아버지는 8인 병실에서 이곳으로 옮겨 마지막 사흘을 보냈습니다.

아버지가 좋아하는 노래도 함께 듣고, 1인실에 면회도 자유로워 지인들과 작별 인사도 나눴습니다.

[보호자(아들) : "둘이 있잖아요. (아버지가) 잠깐 정신이 드셨는데 가족들 카톡방에 '이쪽으로 옮겼다' '참 좋다'라고 남기셨어요."]

하루 이용료는 대형 병원 1인실 입원료의 5분의 1 수준인 8만 원에 불과합니다.

의료진은 임종을 맞는 아버지를 위해 통증을 줄여주고 마지막까지 정성을 다했습니다.

[보호자(아들) : "인간으로서의 그런 케어(보살핌)들 같은 거 있잖아요. 마지막까지 되게 예쁜 모습으로 누워 계실 수 있었던 것 같아요."]

임종실 설치가 의무화된 지 1년이 다 돼 가지만 상급종합병원의 설치율은 57%에 머물고 있습니다. (남인순 더불어민주당 의원실 자료 제공)

공간 리모델링과 인력 배치 등 부담은 느는데 수익성이 떨어진다는 게 병원들 얘기입니다.

입원한 병원에 임종실이 있어도 환자 가족들이 이용하길 꺼립니다.

지난 5월 한 달간 서울대병원 임종실은 이용 환자가 없었고, 고대구로병원과 이대목동병원 등은 한 명뿐이었습니다.

연명치료를 받고 있었다면 장치를 떼고 임종실로 이동하는 게 어렵고, 환자 가족 입장에선 죄책감도 여전합니다.

[한은정/가톨릭대학교 인천성모병원 수간호사 : "(임종실에서는) 치료가 이루어지지 않는 것이 아니냐고 걱정하시는 분들도 있는데 그거는 절대 아니고요. '의료진이 옆에 있을 거다' 라는 충분한 인식을 주면..."]

임종 과정이 얼마나 걸릴지 예측이 어려운데 임종실 이용은 사흘로 제한되고 있습니다.

KBS 뉴스 홍성희입니다.

촬영기자:김영환/영상편집:서윤지/그래픽:여현수 유건수

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

이 기사가 좋으셨다면

시리즈

‘초고령 대한민국’ 시간이 없다

오늘의 핫 클릭

많이 본 뉴스

각 플랫폼 별 많이 본 기사 (최근 1시간)

![[단독] SPC “기계 안 꺼서 사고, 교육 강화”…사고 책임 노동자에게?](https://news.kbs.co.kr/data/news/2025/07/04/20250704_88hoVR.png)

![[단독] 전문가 82% “말기부터 연명의료 중단”…정부 용역 보고서 입수](/data/news/2025/06/09/20250609_W6qDR4.png)

![[단독] ‘임종실’ 의무화 1년…대형병원 설치율 ‘절반’ 그쳐](/data/fckeditor/new/image/2025/07/04/306651751435553909.jpg)

![[속보] 내란특검, 윤석열 전 대통령 구속영장 청구](/data/news/2025/07/06/20250706_6jT6xu.jpg)