파독 50년 “살아서만 올라와라!”

입력 2013.12.21 (08:33)

수정 2013.12.21 (09:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

<앵커 멘트>

요즘이야 이민하면 은퇴 이민, 투자 이민.

뭐 이런 좋은 의미로 받아들여지지만 과거 이민하면 느낌이 엄청나게 다릅니다.

꼭 50년 전 이 맘 때!

한국의 광부와 간호사들이 독일로 떠났습니다.

어려웠던 시절 새로운 기회를 찾아 정말 낯선 곳으로 떠날 수밖에 없었던 때였지요.

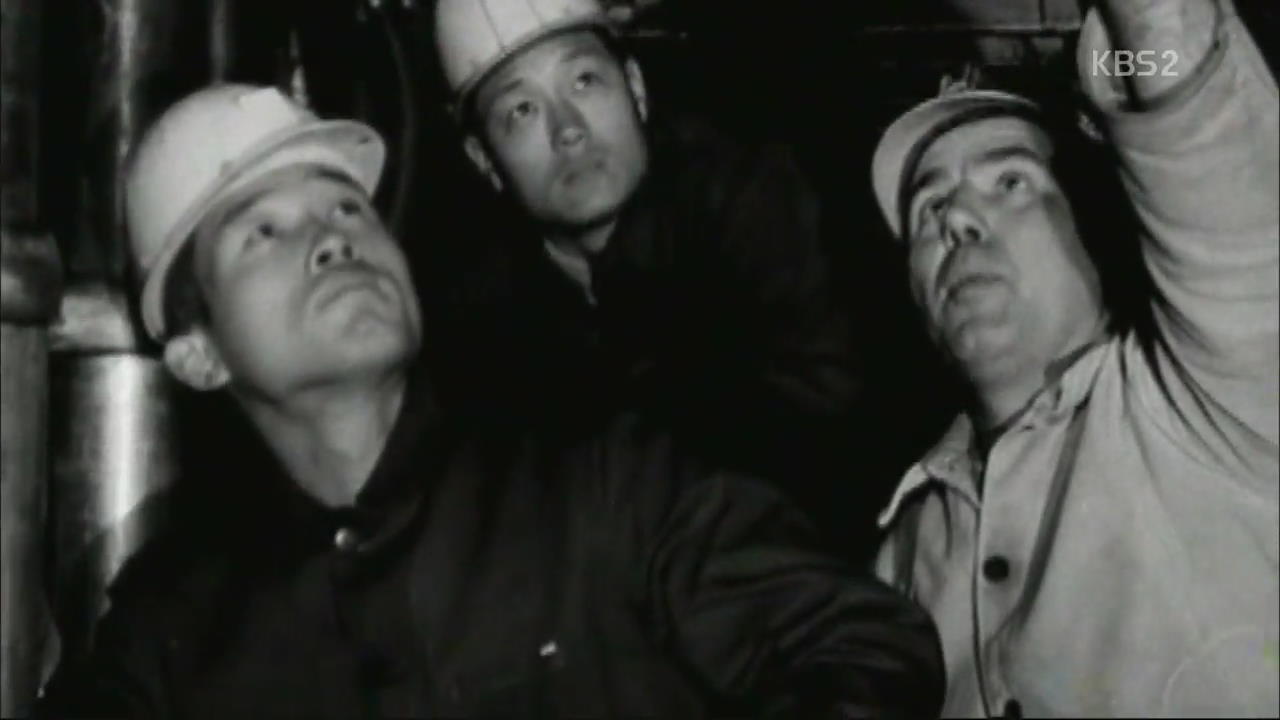

당시 지하 막장으로 내려갈 때 나눈 말이 "살아서 만 올라와라"였다고 할 정도로 고생은 이루 표현할 수 없었습니다.

50년 동안 그분들의 삶은 어땠고, 지금은 어떻게 계시는지 궁금합니다.

베를린 이영섭 특파원이 취재했습니다.

<리포트>

1963년 12월.

꼭 50년 전 정든 고향을 떠나 1차 파독 광부들이 독일로 향하는 비행기에 올랐습니다.

이후 70년대 말까지 광부 약 8천 명 간호사 약 만 명 등 총 2만 여 명이 돈을 벌기 위해 독일 땅을 밟았습니다.

이들이 국내에 보낸 송금액은 외화 획득에 어려움을 겪던 당시 한국 경제의 중요한 밑거름이 됐습니다.

지난 5일 독일 남부 튀빙엔 대학에서 뜻 깊은 행사가 열렸습니다.

광부와 간호사들의 독일 파견 50주년을 기념한 학술 강연과 사진전.

2세들이 받치는 헌정 행삽니다.

독일 노동 이민 1세대 주인공들도 당연히 초대 받았습니다.

<인터뷰> 하인츠디터 아스만(튀빙엔 대학 부총장) : "한국의 파독 근로자 50주년을 기념하는 이번 행사를 축하드립니다."

행사 하이라이트는 독일 땅에 뿌리내린 아버지, 어머니 세대를 기리기 위해 동포 2세 감독이 제작한 영상 상영.

반세기 전 독일로 향하던 아버지에게 할아버지가 건넸던 당부의 한마디로 영상은 시작됐습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "김포공항, 친척들이 모두 나와 울었습니다. 정말 힘들었지요. 중요한 건 건강이다. 3년 후면 다시 볼 거야. 아버님이 말씀하셨습니다."

땅 속 천 미터 깊이 내려갔던 막장 생활과 타국에서의 낯설음은 지금도 또렷합니다.

<녹취> "얼굴은 새까매졌고...... 먼지가 많았고 더웠습니다..... 하루, 이틀, 나흘... 시간이 지나면서 익숙해졌습니다. 새로운 나라에 적응하는 것은 쉽지 않았습니다. 너무 많이 달랐기 때문이지요. 사람들도 달랐고 언어도 달랐습니다."

고단했던 과거를 담담히 쏟아내는 파독 근로자들 모습에 모든 참석자들이 숙연해졌습니다.

고국에 두고 온 가족에 대한 헌신과 사랑으로 버텼던 간호사들의 역사도 다시금 되새겼습니다.

<녹취> 김인선(동행 대표) : "그분들은 경제적으로 어려운 한국에서 독일로 와 여기서 가족들을 지원했습니다. 한국 여성들에겐 일반적인 일이었지요. 특별히 대단한 행동이 아니었지요, 그냥 당연하게 했지요."

이제 그들은, 반세기 전 낯설게만 느껴졌던 독일 땅에서 새로운 역사를 쓰고 있습니다.

독일 생활 40년을 넘긴 김인선 씨는 그간의 간호사 생활을 바탕으로 죽음을 앞둔 이들을 돕는 호스피스 단체 '동행'을 설립해 활동하고 있습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "자기가 감정적인 게 아니라 심정으로 우러나와 일해야 감화가 되는 거야 사람이..."

독일에선 유일하게 노동 이민자들만을 위한 호스피스 단체로 2005년 설립됐습니다.

이번 강의는 독일에 거주하는 한국인 자원봉사자들을 위한 것이지만 다른 나라 출신 자원봉사원 교육이 주된 활동입니다.

<인터뷰> 김인선("동행" 회장) : "독일 사람을 위한 호스피스는 많습니다. 근데 외국인은 거기 가서 죽지 못하는 이유가 우선 언어가 안 되고, 음식이 안 되고, 정서가 다르잖아요, 종교도 틀리고. 저희 한국 사람도 여기 독일 사람들 비하면 소수잖아요. 소수민족으로서 소수민족을 같이 도와야 되겠다."

기념 행사장 한 켠엔 파독 광부들의 사진도 전시됐습니다.

1963년 1차 파독광부 선발대 123명의 한 사람이었던 김근철씨.

왜소한 체격으로 힘겨운 막장 노동을 해야 했던 당시를 생각하면 지금도 가슴이 답답해질 지경입니다.

<인터뷰> 김근철('63년 파독) : "우리 한국 사람은 독일사람 체중에 1/3이 모자랍니다. 그런 사람이 독일 사람이 하는 기구들을 가지고 일을 했으니 견딜 수 없는 것은 사실이지 않겠습니까?"

사진 속 주인공 중에는 1977년 마지막 파독 광부 세대인 이동철 씨도 있습니다.

오랜만에 꺼내본 낡은 사진첩.

생사고락을 함께했던 동료 광부들과의 사진들.

그때의 기억이 새롭습니다.

<인터뷰> 이동철('77년 파독) : "여기서 돈을 벌면은 내가 쓸 용돈 100 마르크, 150마르크 정도 남겨놓고 다 한국으로 다 보냈어요."

고달픔의 연속에서도 절대 놓지 않았던 생각의 끈은 자식들에게 만은 결코 가난의 설움을 물려주지 않겠다는 의지였습니다.

파독 근로자 헌정 강연에 대학 교수가 된 이동철 씨의 아들이 강단에 올랐습니다.

아버지의 역사를 거슬러 올라 한국인의 독일 노동이민 역사를 담아냈습니다.

<인터뷰> 이유재(튀빙엔 대학 교수) : "한국 노동 이민자들의 역사는 외화 획득과 한국 민주화에 기여한 것만 있는 게 아닙니다. 훗날 한국 기업들이 독일에 지사를 설립하는 등 한국 기업 해외진출 기반을 세우는 역할도 했습니다."

청중들도 파독 근로자들이 쌓아온 독일의 한국인들 얘기에 귀 기울였습니다.

<인터뷰> 리자 브어쯔바흐(청중) : "한국과 독일의 관계가 얼마나 오래됐고 끈끈한지 알게 됐고 파독 근로자들의 얘기는 감동적이었습니다."

이억 만리 타국 땅에서의 서러움과 한을 달래기 위해 만들었던 광부 밴드의 음악.

당시 멤버로 이제 홀로 남은 백종선씨의 연주가 참석한 독일인과 한국인들의 마음을 울렸습니다.

어렵고 힘든 시절 기회를 주었던 독일 땅에 뿌리 내린지 50년.

한국인 특유의 자긍심과 열정을 심어왔던 독일의 한인 노동 이민 역사는 이제 또 다른 반세기를 향해가고 있습니다.

요즘이야 이민하면 은퇴 이민, 투자 이민.

뭐 이런 좋은 의미로 받아들여지지만 과거 이민하면 느낌이 엄청나게 다릅니다.

꼭 50년 전 이 맘 때!

한국의 광부와 간호사들이 독일로 떠났습니다.

어려웠던 시절 새로운 기회를 찾아 정말 낯선 곳으로 떠날 수밖에 없었던 때였지요.

당시 지하 막장으로 내려갈 때 나눈 말이 "살아서 만 올라와라"였다고 할 정도로 고생은 이루 표현할 수 없었습니다.

50년 동안 그분들의 삶은 어땠고, 지금은 어떻게 계시는지 궁금합니다.

베를린 이영섭 특파원이 취재했습니다.

<리포트>

1963년 12월.

꼭 50년 전 정든 고향을 떠나 1차 파독 광부들이 독일로 향하는 비행기에 올랐습니다.

이후 70년대 말까지 광부 약 8천 명 간호사 약 만 명 등 총 2만 여 명이 돈을 벌기 위해 독일 땅을 밟았습니다.

이들이 국내에 보낸 송금액은 외화 획득에 어려움을 겪던 당시 한국 경제의 중요한 밑거름이 됐습니다.

지난 5일 독일 남부 튀빙엔 대학에서 뜻 깊은 행사가 열렸습니다.

광부와 간호사들의 독일 파견 50주년을 기념한 학술 강연과 사진전.

2세들이 받치는 헌정 행삽니다.

독일 노동 이민 1세대 주인공들도 당연히 초대 받았습니다.

<인터뷰> 하인츠디터 아스만(튀빙엔 대학 부총장) : "한국의 파독 근로자 50주년을 기념하는 이번 행사를 축하드립니다."

행사 하이라이트는 독일 땅에 뿌리내린 아버지, 어머니 세대를 기리기 위해 동포 2세 감독이 제작한 영상 상영.

반세기 전 독일로 향하던 아버지에게 할아버지가 건넸던 당부의 한마디로 영상은 시작됐습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "김포공항, 친척들이 모두 나와 울었습니다. 정말 힘들었지요. 중요한 건 건강이다. 3년 후면 다시 볼 거야. 아버님이 말씀하셨습니다."

땅 속 천 미터 깊이 내려갔던 막장 생활과 타국에서의 낯설음은 지금도 또렷합니다.

<녹취> "얼굴은 새까매졌고...... 먼지가 많았고 더웠습니다..... 하루, 이틀, 나흘... 시간이 지나면서 익숙해졌습니다. 새로운 나라에 적응하는 것은 쉽지 않았습니다. 너무 많이 달랐기 때문이지요. 사람들도 달랐고 언어도 달랐습니다."

고단했던 과거를 담담히 쏟아내는 파독 근로자들 모습에 모든 참석자들이 숙연해졌습니다.

고국에 두고 온 가족에 대한 헌신과 사랑으로 버텼던 간호사들의 역사도 다시금 되새겼습니다.

<녹취> 김인선(동행 대표) : "그분들은 경제적으로 어려운 한국에서 독일로 와 여기서 가족들을 지원했습니다. 한국 여성들에겐 일반적인 일이었지요. 특별히 대단한 행동이 아니었지요, 그냥 당연하게 했지요."

이제 그들은, 반세기 전 낯설게만 느껴졌던 독일 땅에서 새로운 역사를 쓰고 있습니다.

독일 생활 40년을 넘긴 김인선 씨는 그간의 간호사 생활을 바탕으로 죽음을 앞둔 이들을 돕는 호스피스 단체 '동행'을 설립해 활동하고 있습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "자기가 감정적인 게 아니라 심정으로 우러나와 일해야 감화가 되는 거야 사람이..."

독일에선 유일하게 노동 이민자들만을 위한 호스피스 단체로 2005년 설립됐습니다.

이번 강의는 독일에 거주하는 한국인 자원봉사자들을 위한 것이지만 다른 나라 출신 자원봉사원 교육이 주된 활동입니다.

<인터뷰> 김인선("동행" 회장) : "독일 사람을 위한 호스피스는 많습니다. 근데 외국인은 거기 가서 죽지 못하는 이유가 우선 언어가 안 되고, 음식이 안 되고, 정서가 다르잖아요, 종교도 틀리고. 저희 한국 사람도 여기 독일 사람들 비하면 소수잖아요. 소수민족으로서 소수민족을 같이 도와야 되겠다."

기념 행사장 한 켠엔 파독 광부들의 사진도 전시됐습니다.

1963년 1차 파독광부 선발대 123명의 한 사람이었던 김근철씨.

왜소한 체격으로 힘겨운 막장 노동을 해야 했던 당시를 생각하면 지금도 가슴이 답답해질 지경입니다.

<인터뷰> 김근철('63년 파독) : "우리 한국 사람은 독일사람 체중에 1/3이 모자랍니다. 그런 사람이 독일 사람이 하는 기구들을 가지고 일을 했으니 견딜 수 없는 것은 사실이지 않겠습니까?"

사진 속 주인공 중에는 1977년 마지막 파독 광부 세대인 이동철 씨도 있습니다.

오랜만에 꺼내본 낡은 사진첩.

생사고락을 함께했던 동료 광부들과의 사진들.

그때의 기억이 새롭습니다.

<인터뷰> 이동철('77년 파독) : "여기서 돈을 벌면은 내가 쓸 용돈 100 마르크, 150마르크 정도 남겨놓고 다 한국으로 다 보냈어요."

고달픔의 연속에서도 절대 놓지 않았던 생각의 끈은 자식들에게 만은 결코 가난의 설움을 물려주지 않겠다는 의지였습니다.

파독 근로자 헌정 강연에 대학 교수가 된 이동철 씨의 아들이 강단에 올랐습니다.

아버지의 역사를 거슬러 올라 한국인의 독일 노동이민 역사를 담아냈습니다.

<인터뷰> 이유재(튀빙엔 대학 교수) : "한국 노동 이민자들의 역사는 외화 획득과 한국 민주화에 기여한 것만 있는 게 아닙니다. 훗날 한국 기업들이 독일에 지사를 설립하는 등 한국 기업 해외진출 기반을 세우는 역할도 했습니다."

청중들도 파독 근로자들이 쌓아온 독일의 한국인들 얘기에 귀 기울였습니다.

<인터뷰> 리자 브어쯔바흐(청중) : "한국과 독일의 관계가 얼마나 오래됐고 끈끈한지 알게 됐고 파독 근로자들의 얘기는 감동적이었습니다."

이억 만리 타국 땅에서의 서러움과 한을 달래기 위해 만들었던 광부 밴드의 음악.

당시 멤버로 이제 홀로 남은 백종선씨의 연주가 참석한 독일인과 한국인들의 마음을 울렸습니다.

어렵고 힘든 시절 기회를 주었던 독일 땅에 뿌리 내린지 50년.

한국인 특유의 자긍심과 열정을 심어왔던 독일의 한인 노동 이민 역사는 이제 또 다른 반세기를 향해가고 있습니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 파독 50년 “살아서만 올라와라!”

-

- 입력 2013-12-21 08:23:41

- 수정2013-12-21 09:04:09

<앵커 멘트>

요즘이야 이민하면 은퇴 이민, 투자 이민.

뭐 이런 좋은 의미로 받아들여지지만 과거 이민하면 느낌이 엄청나게 다릅니다.

꼭 50년 전 이 맘 때!

한국의 광부와 간호사들이 독일로 떠났습니다.

어려웠던 시절 새로운 기회를 찾아 정말 낯선 곳으로 떠날 수밖에 없었던 때였지요.

당시 지하 막장으로 내려갈 때 나눈 말이 "살아서 만 올라와라"였다고 할 정도로 고생은 이루 표현할 수 없었습니다.

50년 동안 그분들의 삶은 어땠고, 지금은 어떻게 계시는지 궁금합니다.

베를린 이영섭 특파원이 취재했습니다.

<리포트>

1963년 12월.

꼭 50년 전 정든 고향을 떠나 1차 파독 광부들이 독일로 향하는 비행기에 올랐습니다.

이후 70년대 말까지 광부 약 8천 명 간호사 약 만 명 등 총 2만 여 명이 돈을 벌기 위해 독일 땅을 밟았습니다.

이들이 국내에 보낸 송금액은 외화 획득에 어려움을 겪던 당시 한국 경제의 중요한 밑거름이 됐습니다.

지난 5일 독일 남부 튀빙엔 대학에서 뜻 깊은 행사가 열렸습니다.

광부와 간호사들의 독일 파견 50주년을 기념한 학술 강연과 사진전.

2세들이 받치는 헌정 행삽니다.

독일 노동 이민 1세대 주인공들도 당연히 초대 받았습니다.

<인터뷰> 하인츠디터 아스만(튀빙엔 대학 부총장) : "한국의 파독 근로자 50주년을 기념하는 이번 행사를 축하드립니다."

행사 하이라이트는 독일 땅에 뿌리내린 아버지, 어머니 세대를 기리기 위해 동포 2세 감독이 제작한 영상 상영.

반세기 전 독일로 향하던 아버지에게 할아버지가 건넸던 당부의 한마디로 영상은 시작됐습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "김포공항, 친척들이 모두 나와 울었습니다. 정말 힘들었지요. 중요한 건 건강이다. 3년 후면 다시 볼 거야. 아버님이 말씀하셨습니다."

땅 속 천 미터 깊이 내려갔던 막장 생활과 타국에서의 낯설음은 지금도 또렷합니다.

<녹취> "얼굴은 새까매졌고...... 먼지가 많았고 더웠습니다..... 하루, 이틀, 나흘... 시간이 지나면서 익숙해졌습니다. 새로운 나라에 적응하는 것은 쉽지 않았습니다. 너무 많이 달랐기 때문이지요. 사람들도 달랐고 언어도 달랐습니다."

고단했던 과거를 담담히 쏟아내는 파독 근로자들 모습에 모든 참석자들이 숙연해졌습니다.

고국에 두고 온 가족에 대한 헌신과 사랑으로 버텼던 간호사들의 역사도 다시금 되새겼습니다.

<녹취> 김인선(동행 대표) : "그분들은 경제적으로 어려운 한국에서 독일로 와 여기서 가족들을 지원했습니다. 한국 여성들에겐 일반적인 일이었지요. 특별히 대단한 행동이 아니었지요, 그냥 당연하게 했지요."

이제 그들은, 반세기 전 낯설게만 느껴졌던 독일 땅에서 새로운 역사를 쓰고 있습니다.

독일 생활 40년을 넘긴 김인선 씨는 그간의 간호사 생활을 바탕으로 죽음을 앞둔 이들을 돕는 호스피스 단체 '동행'을 설립해 활동하고 있습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "자기가 감정적인 게 아니라 심정으로 우러나와 일해야 감화가 되는 거야 사람이..."

독일에선 유일하게 노동 이민자들만을 위한 호스피스 단체로 2005년 설립됐습니다.

이번 강의는 독일에 거주하는 한국인 자원봉사자들을 위한 것이지만 다른 나라 출신 자원봉사원 교육이 주된 활동입니다.

<인터뷰> 김인선("동행" 회장) : "독일 사람을 위한 호스피스는 많습니다. 근데 외국인은 거기 가서 죽지 못하는 이유가 우선 언어가 안 되고, 음식이 안 되고, 정서가 다르잖아요, 종교도 틀리고. 저희 한국 사람도 여기 독일 사람들 비하면 소수잖아요. 소수민족으로서 소수민족을 같이 도와야 되겠다."

기념 행사장 한 켠엔 파독 광부들의 사진도 전시됐습니다.

1963년 1차 파독광부 선발대 123명의 한 사람이었던 김근철씨.

왜소한 체격으로 힘겨운 막장 노동을 해야 했던 당시를 생각하면 지금도 가슴이 답답해질 지경입니다.

<인터뷰> 김근철('63년 파독) : "우리 한국 사람은 독일사람 체중에 1/3이 모자랍니다. 그런 사람이 독일 사람이 하는 기구들을 가지고 일을 했으니 견딜 수 없는 것은 사실이지 않겠습니까?"

사진 속 주인공 중에는 1977년 마지막 파독 광부 세대인 이동철 씨도 있습니다.

오랜만에 꺼내본 낡은 사진첩.

생사고락을 함께했던 동료 광부들과의 사진들.

그때의 기억이 새롭습니다.

<인터뷰> 이동철('77년 파독) : "여기서 돈을 벌면은 내가 쓸 용돈 100 마르크, 150마르크 정도 남겨놓고 다 한국으로 다 보냈어요."

고달픔의 연속에서도 절대 놓지 않았던 생각의 끈은 자식들에게 만은 결코 가난의 설움을 물려주지 않겠다는 의지였습니다.

파독 근로자 헌정 강연에 대학 교수가 된 이동철 씨의 아들이 강단에 올랐습니다.

아버지의 역사를 거슬러 올라 한국인의 독일 노동이민 역사를 담아냈습니다.

<인터뷰> 이유재(튀빙엔 대학 교수) : "한국 노동 이민자들의 역사는 외화 획득과 한국 민주화에 기여한 것만 있는 게 아닙니다. 훗날 한국 기업들이 독일에 지사를 설립하는 등 한국 기업 해외진출 기반을 세우는 역할도 했습니다."

청중들도 파독 근로자들이 쌓아온 독일의 한국인들 얘기에 귀 기울였습니다.

<인터뷰> 리자 브어쯔바흐(청중) : "한국과 독일의 관계가 얼마나 오래됐고 끈끈한지 알게 됐고 파독 근로자들의 얘기는 감동적이었습니다."

이억 만리 타국 땅에서의 서러움과 한을 달래기 위해 만들었던 광부 밴드의 음악.

당시 멤버로 이제 홀로 남은 백종선씨의 연주가 참석한 독일인과 한국인들의 마음을 울렸습니다.

어렵고 힘든 시절 기회를 주었던 독일 땅에 뿌리 내린지 50년.

한국인 특유의 자긍심과 열정을 심어왔던 독일의 한인 노동 이민 역사는 이제 또 다른 반세기를 향해가고 있습니다.

요즘이야 이민하면 은퇴 이민, 투자 이민.

뭐 이런 좋은 의미로 받아들여지지만 과거 이민하면 느낌이 엄청나게 다릅니다.

꼭 50년 전 이 맘 때!

한국의 광부와 간호사들이 독일로 떠났습니다.

어려웠던 시절 새로운 기회를 찾아 정말 낯선 곳으로 떠날 수밖에 없었던 때였지요.

당시 지하 막장으로 내려갈 때 나눈 말이 "살아서 만 올라와라"였다고 할 정도로 고생은 이루 표현할 수 없었습니다.

50년 동안 그분들의 삶은 어땠고, 지금은 어떻게 계시는지 궁금합니다.

베를린 이영섭 특파원이 취재했습니다.

<리포트>

1963년 12월.

꼭 50년 전 정든 고향을 떠나 1차 파독 광부들이 독일로 향하는 비행기에 올랐습니다.

이후 70년대 말까지 광부 약 8천 명 간호사 약 만 명 등 총 2만 여 명이 돈을 벌기 위해 독일 땅을 밟았습니다.

이들이 국내에 보낸 송금액은 외화 획득에 어려움을 겪던 당시 한국 경제의 중요한 밑거름이 됐습니다.

지난 5일 독일 남부 튀빙엔 대학에서 뜻 깊은 행사가 열렸습니다.

광부와 간호사들의 독일 파견 50주년을 기념한 학술 강연과 사진전.

2세들이 받치는 헌정 행삽니다.

독일 노동 이민 1세대 주인공들도 당연히 초대 받았습니다.

<인터뷰> 하인츠디터 아스만(튀빙엔 대학 부총장) : "한국의 파독 근로자 50주년을 기념하는 이번 행사를 축하드립니다."

행사 하이라이트는 독일 땅에 뿌리내린 아버지, 어머니 세대를 기리기 위해 동포 2세 감독이 제작한 영상 상영.

반세기 전 독일로 향하던 아버지에게 할아버지가 건넸던 당부의 한마디로 영상은 시작됐습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "김포공항, 친척들이 모두 나와 울었습니다. 정말 힘들었지요. 중요한 건 건강이다. 3년 후면 다시 볼 거야. 아버님이 말씀하셨습니다."

땅 속 천 미터 깊이 내려갔던 막장 생활과 타국에서의 낯설음은 지금도 또렷합니다.

<녹취> "얼굴은 새까매졌고...... 먼지가 많았고 더웠습니다..... 하루, 이틀, 나흘... 시간이 지나면서 익숙해졌습니다. 새로운 나라에 적응하는 것은 쉽지 않았습니다. 너무 많이 달랐기 때문이지요. 사람들도 달랐고 언어도 달랐습니다."

고단했던 과거를 담담히 쏟아내는 파독 근로자들 모습에 모든 참석자들이 숙연해졌습니다.

고국에 두고 온 가족에 대한 헌신과 사랑으로 버텼던 간호사들의 역사도 다시금 되새겼습니다.

<녹취> 김인선(동행 대표) : "그분들은 경제적으로 어려운 한국에서 독일로 와 여기서 가족들을 지원했습니다. 한국 여성들에겐 일반적인 일이었지요. 특별히 대단한 행동이 아니었지요, 그냥 당연하게 했지요."

이제 그들은, 반세기 전 낯설게만 느껴졌던 독일 땅에서 새로운 역사를 쓰고 있습니다.

독일 생활 40년을 넘긴 김인선 씨는 그간의 간호사 생활을 바탕으로 죽음을 앞둔 이들을 돕는 호스피스 단체 '동행'을 설립해 활동하고 있습니다.

<녹취> 김인선('동행' 회장) : "자기가 감정적인 게 아니라 심정으로 우러나와 일해야 감화가 되는 거야 사람이..."

독일에선 유일하게 노동 이민자들만을 위한 호스피스 단체로 2005년 설립됐습니다.

이번 강의는 독일에 거주하는 한국인 자원봉사자들을 위한 것이지만 다른 나라 출신 자원봉사원 교육이 주된 활동입니다.

<인터뷰> 김인선("동행" 회장) : "독일 사람을 위한 호스피스는 많습니다. 근데 외국인은 거기 가서 죽지 못하는 이유가 우선 언어가 안 되고, 음식이 안 되고, 정서가 다르잖아요, 종교도 틀리고. 저희 한국 사람도 여기 독일 사람들 비하면 소수잖아요. 소수민족으로서 소수민족을 같이 도와야 되겠다."

기념 행사장 한 켠엔 파독 광부들의 사진도 전시됐습니다.

1963년 1차 파독광부 선발대 123명의 한 사람이었던 김근철씨.

왜소한 체격으로 힘겨운 막장 노동을 해야 했던 당시를 생각하면 지금도 가슴이 답답해질 지경입니다.

<인터뷰> 김근철('63년 파독) : "우리 한국 사람은 독일사람 체중에 1/3이 모자랍니다. 그런 사람이 독일 사람이 하는 기구들을 가지고 일을 했으니 견딜 수 없는 것은 사실이지 않겠습니까?"

사진 속 주인공 중에는 1977년 마지막 파독 광부 세대인 이동철 씨도 있습니다.

오랜만에 꺼내본 낡은 사진첩.

생사고락을 함께했던 동료 광부들과의 사진들.

그때의 기억이 새롭습니다.

<인터뷰> 이동철('77년 파독) : "여기서 돈을 벌면은 내가 쓸 용돈 100 마르크, 150마르크 정도 남겨놓고 다 한국으로 다 보냈어요."

고달픔의 연속에서도 절대 놓지 않았던 생각의 끈은 자식들에게 만은 결코 가난의 설움을 물려주지 않겠다는 의지였습니다.

파독 근로자 헌정 강연에 대학 교수가 된 이동철 씨의 아들이 강단에 올랐습니다.

아버지의 역사를 거슬러 올라 한국인의 독일 노동이민 역사를 담아냈습니다.

<인터뷰> 이유재(튀빙엔 대학 교수) : "한국 노동 이민자들의 역사는 외화 획득과 한국 민주화에 기여한 것만 있는 게 아닙니다. 훗날 한국 기업들이 독일에 지사를 설립하는 등 한국 기업 해외진출 기반을 세우는 역할도 했습니다."

청중들도 파독 근로자들이 쌓아온 독일의 한국인들 얘기에 귀 기울였습니다.

<인터뷰> 리자 브어쯔바흐(청중) : "한국과 독일의 관계가 얼마나 오래됐고 끈끈한지 알게 됐고 파독 근로자들의 얘기는 감동적이었습니다."

이억 만리 타국 땅에서의 서러움과 한을 달래기 위해 만들었던 광부 밴드의 음악.

당시 멤버로 이제 홀로 남은 백종선씨의 연주가 참석한 독일인과 한국인들의 마음을 울렸습니다.

어렵고 힘든 시절 기회를 주었던 독일 땅에 뿌리 내린지 50년.

한국인 특유의 자긍심과 열정을 심어왔던 독일의 한인 노동 이민 역사는 이제 또 다른 반세기를 향해가고 있습니다.

-

-

이영섭 기자 leeys@kbs.co.kr

이영섭 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[월드 리포트] ‘마오’ 120주년…‘홍색 관광’](https://news.kbs.co.kr/data/news/2013/12/21/2775864_20.jpg)

![[특파원 eye] 호주 판 ‘수잔 보일’ 가수 임다미](https://news.kbs.co.kr/data/news/2013/12/21/2775866_40.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.