김종진 앵커 :

일제하에서 발표된 대표적인 항일문학 가운데 손꼽히는 소설이 실존인물을 소재로 한 심훈의 상록수입니다.

이규원 앵커 :

올해는 이 소설의 주인공이었던 최용신 선생의 60주기가 되는 해입니다.

소설 상록수의 실제무대를 이강택 프로듀서가 찾아갔습니다.

이강택 프로듀서 :

1935년, 일제하 암흑 속에서 독립의 불길을 새롭게 지폈던 소설 상록수. 항일정신을 북돋은 이 소설은 현재 고등학교 교과서에도 실려 있습니다.

“여기는 그 당시에 밭이었어요. 야산인데다가 발이 있었고 저 아래가 교회 있었는데 거기서 인제 결과적으로 그걸 헐고 강습소률 교회로 쓰고…….”

새로 지은 아파트 단지 사이로 보이는 이 낡은 교회가 바로 소설 상록수의무대입니다. 식민지의 삶을 온몸으로 거부했던 실존인물 최용신이 손수 심었던 향나무도 벌써 60년을 넘었습니다. 이 유아원은 당시 우리말과 글을 가르쳤던 강습소 자리였습니다. 여기서 최용신은 22살 처녀의 몸으로 일경의 감시를 피해 조선의 아들들에게 민족혼을 심어줬습니다.

김우경(최용신의 제자) :

고등계 형사 오면 책을 감춰놓고 그다음에 우리 일본책을 내놓고 그다음에 오야마가 가면은 우리나라 국어독본을 내놓고 가르쳤습니다.

이강택 프로듀서 :

최용신이 당시 사용했던 풍금입니다. 60년이 지나는 사이에 이제는 음율을 잃고 흔적만 간직하고 있습니다. 당시 수업시작을 알리던 종입니다. 손수 들고 다녔던 가방. 그리고 인두와 놋수저 정도가 지금까지 남아있는 유품의 전부입니다.

홍석필(최용신의 제자) :

“감나무 같은 것도 많이 있고 그런데 어떻게 된 겁니까?”

처음에 감나무는 여기가 있었는데 묘목을 심어가지고 여기가 밭이었었거든요 여기다 심어가지고 그거를 재배를 해가지고 그때 팔러 다녔어요. 우리들이, 어린 시절에 그걸 어깨에다 메고 그걸 팔러 다닌 기억이 나요. 어른들하고. 그 당시에 이 감나무가 그때 심은 걸로 알고 있어요.

이강택 프로듀서 :

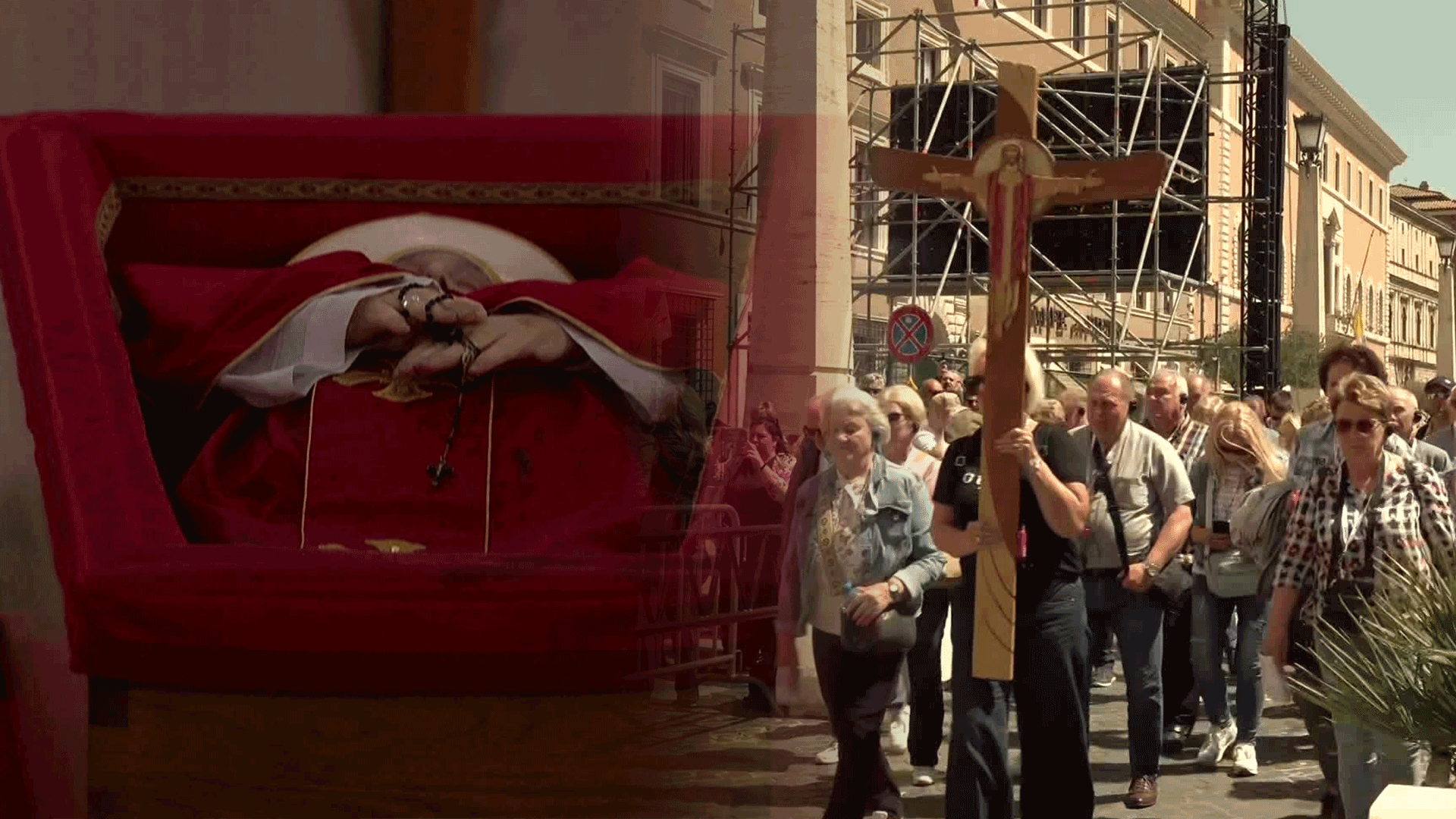

최용신의 농촌계몽활동에는 이 감나무들도 한몫을 했습니다. 최용신이 세상을 떠난 지 60년, 그 항일정신은 이제 기념비와 소설 상록수에 남아있을 뿐 민족혼을 일깨웠던 교회와 유적지는 도시개발이라는 이름아래 묻혀 가고 있습니다. 유언에 따라 강습소가 잘 보이는 곳 종소리를 들을 수 있는 언덕에 마련된 묘소도 고층아파트 공사로 날마다 좁혀져 가고 있습니다.

KBS 뉴스, 이강택 입니다.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- [그곳을 보고 싶다] '상록수' 교회

-

- 입력 1995-03-05 21:00:00

김종진 앵커 :

일제하에서 발표된 대표적인 항일문학 가운데 손꼽히는 소설이 실존인물을 소재로 한 심훈의 상록수입니다.

이규원 앵커 :

올해는 이 소설의 주인공이었던 최용신 선생의 60주기가 되는 해입니다.

소설 상록수의 실제무대를 이강택 프로듀서가 찾아갔습니다.

이강택 프로듀서 :

1935년, 일제하 암흑 속에서 독립의 불길을 새롭게 지폈던 소설 상록수. 항일정신을 북돋은 이 소설은 현재 고등학교 교과서에도 실려 있습니다.

“여기는 그 당시에 밭이었어요. 야산인데다가 발이 있었고 저 아래가 교회 있었는데 거기서 인제 결과적으로 그걸 헐고 강습소률 교회로 쓰고…….”

새로 지은 아파트 단지 사이로 보이는 이 낡은 교회가 바로 소설 상록수의무대입니다. 식민지의 삶을 온몸으로 거부했던 실존인물 최용신이 손수 심었던 향나무도 벌써 60년을 넘었습니다. 이 유아원은 당시 우리말과 글을 가르쳤던 강습소 자리였습니다. 여기서 최용신은 22살 처녀의 몸으로 일경의 감시를 피해 조선의 아들들에게 민족혼을 심어줬습니다.

김우경(최용신의 제자) :

고등계 형사 오면 책을 감춰놓고 그다음에 우리 일본책을 내놓고 그다음에 오야마가 가면은 우리나라 국어독본을 내놓고 가르쳤습니다.

이강택 프로듀서 :

최용신이 당시 사용했던 풍금입니다. 60년이 지나는 사이에 이제는 음율을 잃고 흔적만 간직하고 있습니다. 당시 수업시작을 알리던 종입니다. 손수 들고 다녔던 가방. 그리고 인두와 놋수저 정도가 지금까지 남아있는 유품의 전부입니다.

홍석필(최용신의 제자) :

“감나무 같은 것도 많이 있고 그런데 어떻게 된 겁니까?”

처음에 감나무는 여기가 있었는데 묘목을 심어가지고 여기가 밭이었었거든요 여기다 심어가지고 그거를 재배를 해가지고 그때 팔러 다녔어요. 우리들이, 어린 시절에 그걸 어깨에다 메고 그걸 팔러 다닌 기억이 나요. 어른들하고. 그 당시에 이 감나무가 그때 심은 걸로 알고 있어요.

이강택 프로듀서 :

최용신의 농촌계몽활동에는 이 감나무들도 한몫을 했습니다. 최용신이 세상을 떠난 지 60년, 그 항일정신은 이제 기념비와 소설 상록수에 남아있을 뿐 민족혼을 일깨웠던 교회와 유적지는 도시개발이라는 이름아래 묻혀 가고 있습니다. 유언에 따라 강습소가 잘 보이는 곳 종소리를 들을 수 있는 언덕에 마련된 묘소도 고층아파트 공사로 날마다 좁혀져 가고 있습니다.

KBS 뉴스, 이강택 입니다.

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[현장21] 우리 혈맥 되살린다](https://news.kbs.co.kr/data/fckeditor/vod/multi/kbs9/1995/19950305/1500K_new/150.jpg)

![[사회진단] 운명을 알고 싶다](https://news.kbs.co.kr/data/fckeditor/vod/multi/kbs9/1995/19950305/1500K_new/170.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.