외래종 퇴치 왜 안 될까? 오락가락·주먹구구 환경정책 [갈색 이방인]③

읽어주기 기능은 크롬기반의

브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

점점 더 외래종에 잠식되고 있는 우리의 자연. 그렇다면, 외래종을 퇴치하고 토종 생태계를 지키기 위한 노력은 어떻게 이뤄지고 있을까? 하나하나 검증을 해 봤습니다. 생태계 복원을 위한 토종 방류사업이나 외래종 퇴치 사업은 제대로 된 검증 없이 주먹구구식으로 이뤄지고 있었고, 가장 뼈대가 되는 환경부의 '생태 교란 생물 지정' 작업은 명확한 원칙 없이 경제 논리에 휘둘리고 있다는 의심을 하기에 충분해 보였습니다.

[기사 연재 순서]

①생태교란종 브라운송어, 왜 소양강에 정착했을까?

②브라운송어 시식지 확대·연중 산란 가능성 확인

③외래종 퇴치 왜 안 될까? 오락가락·주먹구구 환경정책

④영혼을 갈아 넣은 10달…취재 뒷이야기

외래종에 의한 토종 생태계의 위협은 어제, 오늘 일이 아닙니다. 배스나 블루길, 더 나아가서는 브라운송어와 같이 새로 유입된 외래종 포식자가 내수면을 잠식하면서 토종 물고기들을 먹어치우고, 생태계를 위협한다는 것은 이미 너무도 많이 알려진 사실입니다. 오랜 세월 동안 퇴치와 복원 작업도 진행되어오고 있습니다. 그런데 왜 상황은 좀처럼 나아지지 않는 걸까요?

■ 검증 없이 돈만 '들이붓는' 토종 물고기 방류사업

내수면의 외래종 잠식 문제를 해결하기 위해 현장에서 이뤄지고 있는 대표적인 대응책은 두 가집니다. 토종 물고기 치어를 대량으로 하천과 계곡에 풀어주고, 또 하나는 외래종을 잡아서 퇴치하는 겁니다.

이 중 토종물고기를 풀어주는 '어족자원방류사업'이 제대로 이뤄지고 있는지 검증해 봤습니다.

전국의 광역·지방 자치단체에 정보공개청구를 해 치어 방류사업 자료를 받아 사업 규모를 파악해 봤습니다. 모두 취합해 보니 2014년부터 2022년까지 9년 동안 전국의 내수면에, 어패류를 포함해 물고기 28종류, 29억 마리가 방류됐습니다. 사업비는 740억 원이 들었습니다.

수백억 원을 들여 물고기를 풀었는데 어획량은 늘었을까? 통계를 보니 2016년 연간 9,000톤에 달하던 우리나라의 내수면 어획량은 2018년 7,300톤까지 줄었다가 서서히 회복돼 지난해엔 16년 수준을 넘어섰다고 돼 있습니다. 통계만 보면, 방류 사업이 어느 정도 효과가 있는 것처럼 보입니다.

하지만 이런 통계를 곧이곧대로 믿긴 힘듭니다. 내수면 어획량 통계의 경우, 100% 비계통 조사에 의존하기 때문입니다.

일반적으로 바다 어업은 수협을 통해 거래가 이뤄집니다. 이 과정에서 거래량과 금액이 공식적으로 기록되죠. 하지만 내수면 어업은 생산자와 상인이 직접 물고기를 사고, 파는 사매매를 통해 대부분 이뤄집니다.

자료가 취합되는 채널이 없다 보니 어촌계마다 표본 어가를 몇몇 선정해 어민들에게 생산량이나 판매 금액을 다달이 물어보는 방식으로 자료가 만들어집니다. 이것을 '비계통 조사' 라고 부릅니다. 이 과정에서 영수증 등 객관적인 증빙 자료 제출은 이뤄지지 않습니다. 실제로 현장에서 만났던 어민들은 전화나 방문으로 이뤄지는 어획량 통계 조사에 대해 기억력에 의존해 응답한다고 말했습니다.

이처럼 치어 방류사업이 내수면 어족자원 회복에 얼마나 효과가 있는지에 대해서는 제대로 검증도 이뤄지지 않고 있습니다. 만나서 이야기를 나눠 본 어민들은 "방류한 치어의 10~20%만 살아남아도 성공"이라고 표현합니다. 외래종 숫자가 너무 많다 보니 다 잡아먹힌다는 겁니다. 효과 분석이 절실하지만, 예산 부족을 이유로 광역 지자체별로 3~4년에 한 번씩 한 가지 어종에 대해 조사하는 것이 전부입니다.

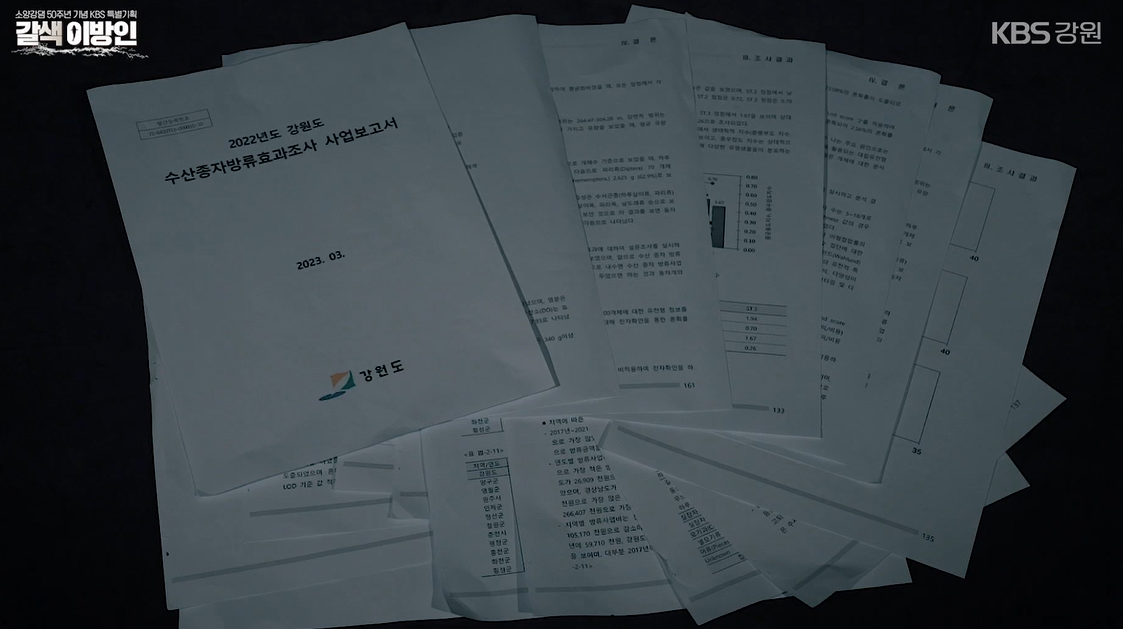

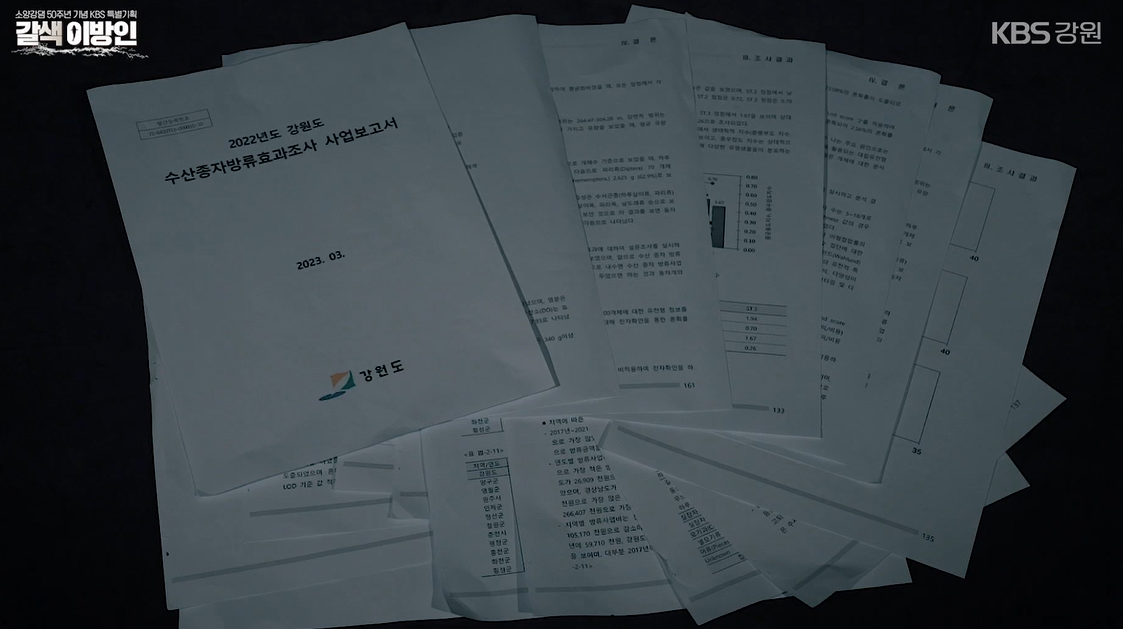

강원도 수산종자방류효과조사 사업보고서

강원도 수산종자방류효과조사 사업보고서강원도의 경우 지난해 한국 수산자원공단에 의뢰해 춘천의 한 하천에서 동자개의 방류 효과를 조사했습니다. 들인 비용 대비 편익을 산출해봤습니다. 일반적으로 B/C라고 불리는 수치인데요. 이게 0.14로 나왔습니다. 물고기 100원어치를 방류하면, 소득은 14원어치만큼 거둔다는 얘깁니다. 결론은 ‘경제성이 없다’였습니다.

그래도 어민들은 물고기 방류를 계속해야 한다고 주장합니다. 어족 자원이 계속 줄고 있는 만큼 "안 하는 것보다는 낫다"는 이유 때문입니다. 그리고 이런 이유로 치어 방류사업은 관행적으로 반복되고 있습니다.

| "1,000마리 하면 진짜 100마리에서 200마리 정도 사는 거야. 얘네들(외래종들)이 다 잡아먹는 거야, 이거." [기자: 그렇게 외래종이 다 잡아먹으면 치어 방류도 소용이 없는 거 아니에요?] "아니 그래도, 그나마도 자꾸 넣고, 우리가 외래어종을 잡아내니까." - 내수면 어업인 “‘작년보다 더 나왔습니까?’ 그러면 ‘더 나왔다.’ 그러면 거기서 1% 증가 5% 증가 이런 식으로 해서 (어획량 신고를) 자꾸 늘립니다. 왜 그러냐면, 그게 줄어들면 정책적으로 소홀해지기 때문에 이 어부들이 이제 1년 2년이 아니라, 10년 20년 지나니까, 자연적으로 약간 부풀리는 경우가 있습니다. 왜 그러냐면, 그래야 방류도 있고, 그래야 지원도 있고, 이러기 때문에 그렇습니다.” -이완옥 / (사)한국민물고기보존협회장, 전 국립수산과학원 내수면연구소 연구관· 전 한국어류학회 회장 |

■ 교란종 잡아서 퇴치한다더니… 어민 소득 보전사업으로 변질 된 '수매사업'

외래종 퇴치 사업도 제대로 이뤄지지 않고 있기는 마찬가집니다. 강원도와 각 지자체는 내수면의 생태교란종 수매사업을 이어가고 있습니다.어민들이 잡아낸 생태 교란 생물에 대해 1kg에 5,000원씩 지급하는 방식입니다.

당연히 수매 대상은 처음엔 ‘배스’와 ‘블루길’, 교란종 두 가지뿐이었습니다. 그런데 이 사업 방향이 조금씩 달라집니다. 수매 대상에 2019년부터 ‘강준치’와 ‘누치’, ‘끄리’가 추가됐습니다. 이들은 전부 토종 물고기 입니다. 많이 잡히지만 시장에서 잘 팔리지는 않는, 소위 말해 '돈이 안 되는' 어종입니다. 수매 대상에 이렇게 토종 물고기를 끼워 넣고 사업명에도 ‘무용 어종’이란 단어가 붙습니다.

결국, 생태교란종 수매 사업이 지금은 교란종 퇴치라는 본래 목적을 잃고 어민 소득 보장 사업으로 변질 된 겁니다. 최근 20년 동안 이런 외래종 수매사업에 투입된 예산은 51억 원에 이릅니다.

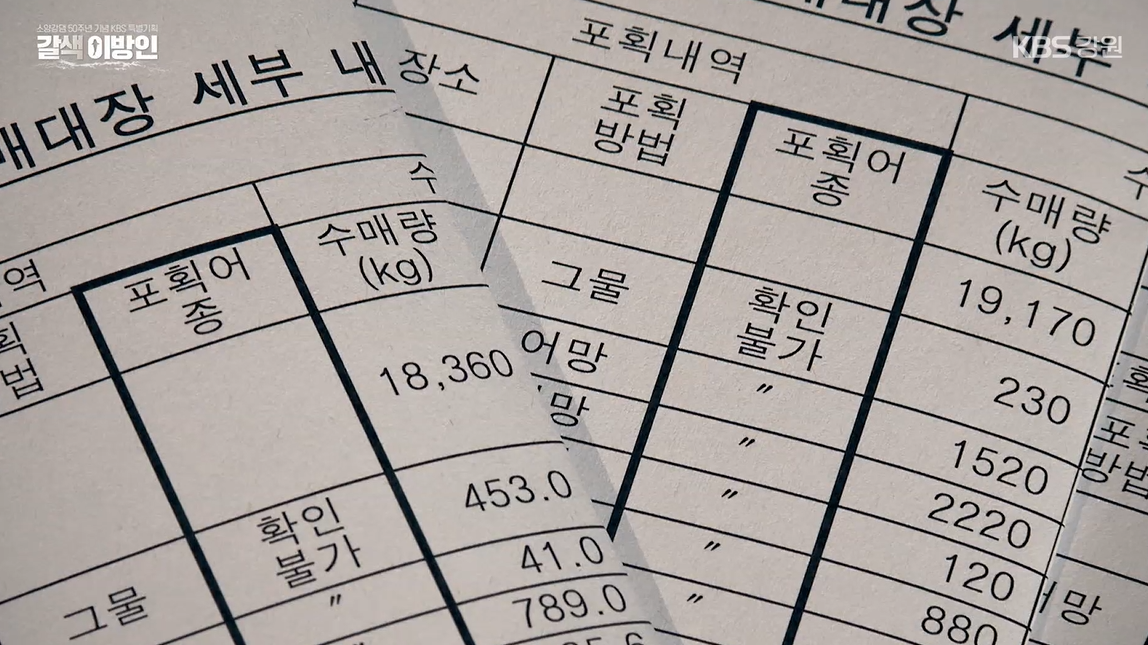

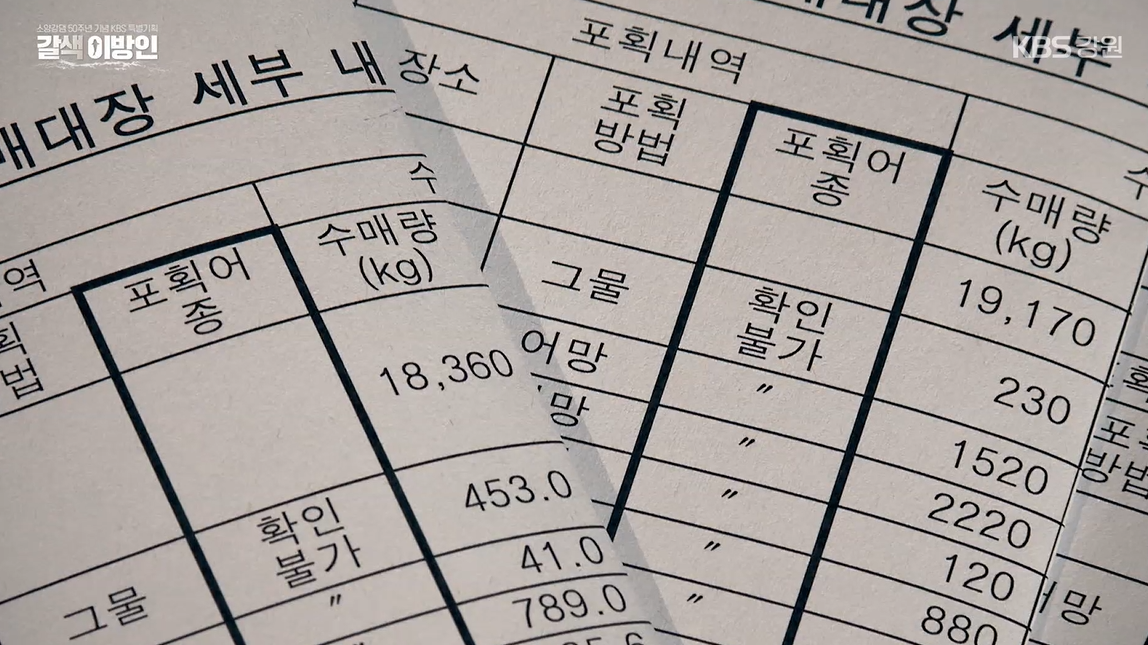

강원도내 한 지자체의 교란종, 무용 어종 수매내역 - 포획 어종은 모두 ‘확인 불가’로 기재되어 있다.

강원도내 한 지자체의 교란종, 무용 어종 수매내역 - 포획 어종은 모두 ‘확인 불가’로 기재되어 있다.사업 집행 과정에서 허술한 처리도 짚고 넘어가야 합니다. 바로 위에 제시된 사진은 KBS가 입수한 강원도 화천군의 물고기 수매 실적 기록 입니다. 이 장부를 보면, 올해 물고기 12,000Kg 샀다고 돼 있습니다. 그런데 보시다시피 어종은 하나같이 '확인 불가'라고 돼 있습니다.

일부 시군의 경우 어민들이 가지고 오는 물고기들이 수매 대상 어종이 맞는지, 혹시라도 물고기 이외의 이물질이 섞이지는 않았는지, 확인도 없이 수매를 해 주고 있었습니다. 왜 확인을 하지 않느냐고 물었더니, 황당한 답변이 돌아옵니다. '한꺼번에 꽁꽁 얼려서 갖고 오기 때문에 일일이 녹여서 확인하기가 힘들다'는 겁니다. 담당 공무원은 현장에 가 보지도 않고, 폐기물 처리장으로 들어오고 나가면서 측정한 어민들의 트럭 무게만을 근거로 수매대금을 지급했습니다.

토종 물고기도 다 섞어서 사주는 데다, 현장에서 어종별로 일일이 확인도 하지 않다보니 오랫동안 수매사업을 해왔음에도 교란종을 얼마나 퇴치했는지 실적조차도 확인할 길이 없어졌습니다.

그동안 잡힌 교란종 어종은 무엇이고, 잡힌 양이 얼만큼인지 그 자료를 차곡차곡 누적해 왔다면, 환경정책을 세우는데 명확한 근거를 제시해 줄 소중한 자료가 됐을 겁니다.

| [기자] 어민들이 직접 트럭으로 갖고 와서 매립장에 갖다 놓고, 트럭 무게 재서 매립하고, 그리고 수매 대금 지급하고. 그럼 어떤 물고기인지는 확인이 현실적으로 좀 어려우신 거네요? “약간 어려운 부분도 있죠. 그분들이 얼려 갖고 오니까.” [기자] 그러면 다른 물고기일 수도 있고, 심지어는 다른 이물질도 들어가 있을 수 있는 거 아닙니까? 얼음 무게도 있을 수 있고. “그거는 저희가 들었다고 생각을 안 한 거죠. 저희는 어부들을 믿으니까요.” - 외래종 수매 담당 공무원 |

■ 원칙 없이 오락가락…휘둘리는 환경정책

환경부는 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률에 따라 우리나라 생태계의 균형을 교란하거나 교란할 우려가 있는 외래 생물을 '생태계교란생물'로 지정해 관리하고 있습니다. '브라운송어'를 비롯해 '배스' 와 '블루길' 모두 수입, 사육, 운반 등이 법으로 금지된 '생태계교란생물'입니다. 낚시로 잡았던 것을 다시 물에 놔 주는 것도 불법으로, 2년 이하의 징역과 2천만 원 이하의 벌금 등 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

이 생태계교란생물 지정의 기준이 되는 것이 국립생태원이 실시하는 '생태계위해성평가' 입니다. 전문가로 구성된 평가위원회가 외래 생물이 우리나라 생태계에 미칠 수 있는 영향과 위협의 정도를 평가해 등급을 매기는 겁니다. 브라운송어는 2020년 생태계위해성평가 1급으로 지정됐습니다.

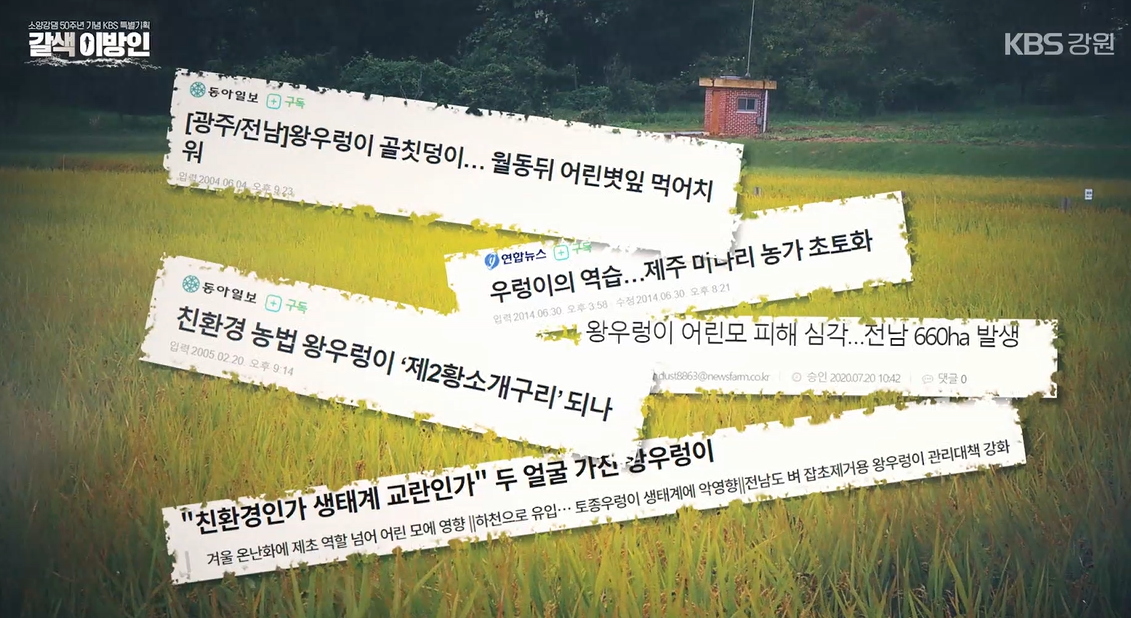

하지만 브라운송어와 마찬가지로 생태계위해성평가 1급이자, 세계자연보전연맹 (IUCN)이 정한 세계 100대 악성 침입 외래종인 '왕우렁이'의 경우, 상황이 좀 다릅니다.

전문가들에 의해 생태계 위해성이 입증되고, 퇴치가 필요하다는 의견까지 나오자 환경부는 2019년, 왕우렁이를 ‘생태계교란종’으로 지정하기로 하고 행정예고까지 했습니다. 하지만 이내 이 결정을 번복했습니다. 이미 친환경 논의 90%가 이 왕우렁이를 이용해 잡초 제거를 하고 있어 대체 수단이 없다며 농업계가 반발한 탓입니다.

결국, 환경부는 왕우렁이의 교란종 지정을 철회했습니다. 농식품부는 왕우렁이를 논 밖으로 나가지 못하게 울타리를 치고, 추수가 끝난 뒤 수거해서 폐기하라는 지침을 농민들에게 전달하고 있지만 이미 곳곳에 퍼진 왕우렁이는 어린잎을 갉아먹으며 생태계에 피해를 주고 있습니다.

외래종 물고기인 무지개송어와 떡붕어도 비슷한 과정을 거쳐 토종 생태계를 잠식해 가고 있습니다. 둘 다 식용과 어업 소득 증가 목적으로 국내에 반입됐습니다. 떡붕어는 이미 토종과의 교잡종이 나왔을 정도로 생태계를 교란시키고 있어 생태계 위해성 2등급 평가를 받았지만, 2009년 환경부가 '생태계교란생물'로 지정하려다 무산됐습니다. 무지개송어는 브라운송어와 같은 습성을 가진 외래종 연어과 물고기이고, 또 마찬가지로 IUCN의 ‘100대 악성 침입 외래종’이지만 양식업 등 산업 규모가 커지다 보니 퇴치 대상 외래종이 아닌 산업자원으로 대접받고 있습니다.

왜 교란종으로 지정된 것은 브라운뿐일까요? 전문가들은 토종 생태계 보전 정책이 '생태계 보호'보다는 '산업적 가치'에 휘둘리고 있기 때문이라고 지적합니다.

| “과학적으로는 분명히 이 종이 생태적으로 굉장히 유해하고 유전적 교란이 심할 거로 예상되지만, 정책적으로 본다면 산업 규모가 너무 커져서, 산업을 도저히 어떻게 할 수 없을 때 이럴 때는 그걸 지정하는 데 어려움이 있습니다. 예를 든다면 무지개송어라든지 떡붕어 같은 경우는 10년 이상 조사도 하고 여러 가지 요건들을 갖췄지만 그래도 이해관계 당사자들의 반대 때문에 지정을 못 하고 지금도 있는 실정입니다.” -이완옥 / (사)한국민물고기보존협회장, 전 국립수산과학원 내수면연구소 연구관· 전 한국어류학회 회장 |

지금 우리가 외래종으로부터 보호하고자 하는 것은 환경일까요, 인간이 일구어 가는 산업일까요?

대답하기 힘든 질문이지만, 고민은 계속되어야 합니다.

(4편에 계속)

[연관 기사]

1. 생태교란종 판치는 소양강…낯선 어종 DNA까지

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7837909

2. 교란종 수매 ‘주먹구구’…줄줄 새는 혈세

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7837911

[프로그램 다시보기]

유튜브 2023.11.28 소양강댐 50주년 기념 KBS 특별기획 '갈색 이방인'

https://youtu.be/mfPa7k3c2tE

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 외래종 퇴치 왜 안 될까? 오락가락·주먹구구 환경정책 [갈색 이방인]③

-

- 입력 2023-12-12 07:00:10

- 수정2023-12-12 07:15:10

[기사 연재 순서]

①생태교란종 브라운송어, 왜 소양강에 정착했을까?

②브라운송어 시식지 확대·연중 산란 가능성 확인

③외래종 퇴치 왜 안 될까? 오락가락·주먹구구 환경정책

④영혼을 갈아 넣은 10달…취재 뒷이야기

외래종에 의한 토종 생태계의 위협은 어제, 오늘 일이 아닙니다. 배스나 블루길, 더 나아가서는 브라운송어와 같이 새로 유입된 외래종 포식자가 내수면을 잠식하면서 토종 물고기들을 먹어치우고, 생태계를 위협한다는 것은 이미 너무도 많이 알려진 사실입니다. 오랜 세월 동안 퇴치와 복원 작업도 진행되어오고 있습니다. 그런데 왜 상황은 좀처럼 나아지지 않는 걸까요?

■ 검증 없이 돈만 '들이붓는' 토종 물고기 방류사업

내수면의 외래종 잠식 문제를 해결하기 위해 현장에서 이뤄지고 있는 대표적인 대응책은 두 가집니다. 토종 물고기 치어를 대량으로 하천과 계곡에 풀어주고, 또 하나는 외래종을 잡아서 퇴치하는 겁니다.

이 중 토종물고기를 풀어주는 '어족자원방류사업'이 제대로 이뤄지고 있는지 검증해 봤습니다.

전국의 광역·지방 자치단체에 정보공개청구를 해 치어 방류사업 자료를 받아 사업 규모를 파악해 봤습니다. 모두 취합해 보니 2014년부터 2022년까지 9년 동안 전국의 내수면에, 어패류를 포함해 물고기 28종류, 29억 마리가 방류됐습니다. 사업비는 740억 원이 들었습니다.

수백억 원을 들여 물고기를 풀었는데 어획량은 늘었을까? 통계를 보니 2016년 연간 9,000톤에 달하던 우리나라의 내수면 어획량은 2018년 7,300톤까지 줄었다가 서서히 회복돼 지난해엔 16년 수준을 넘어섰다고 돼 있습니다. 통계만 보면, 방류 사업이 어느 정도 효과가 있는 것처럼 보입니다.

하지만 이런 통계를 곧이곧대로 믿긴 힘듭니다. 내수면 어획량 통계의 경우, 100% 비계통 조사에 의존하기 때문입니다.

일반적으로 바다 어업은 수협을 통해 거래가 이뤄집니다. 이 과정에서 거래량과 금액이 공식적으로 기록되죠. 하지만 내수면 어업은 생산자와 상인이 직접 물고기를 사고, 파는 사매매를 통해 대부분 이뤄집니다.

자료가 취합되는 채널이 없다 보니 어촌계마다 표본 어가를 몇몇 선정해 어민들에게 생산량이나 판매 금액을 다달이 물어보는 방식으로 자료가 만들어집니다. 이것을 '비계통 조사' 라고 부릅니다. 이 과정에서 영수증 등 객관적인 증빙 자료 제출은 이뤄지지 않습니다. 실제로 현장에서 만났던 어민들은 전화나 방문으로 이뤄지는 어획량 통계 조사에 대해 기억력에 의존해 응답한다고 말했습니다.

이처럼 치어 방류사업이 내수면 어족자원 회복에 얼마나 효과가 있는지에 대해서는 제대로 검증도 이뤄지지 않고 있습니다. 만나서 이야기를 나눠 본 어민들은 "방류한 치어의 10~20%만 살아남아도 성공"이라고 표현합니다. 외래종 숫자가 너무 많다 보니 다 잡아먹힌다는 겁니다. 효과 분석이 절실하지만, 예산 부족을 이유로 광역 지자체별로 3~4년에 한 번씩 한 가지 어종에 대해 조사하는 것이 전부입니다.

강원도의 경우 지난해 한국 수산자원공단에 의뢰해 춘천의 한 하천에서 동자개의 방류 효과를 조사했습니다. 들인 비용 대비 편익을 산출해봤습니다. 일반적으로 B/C라고 불리는 수치인데요. 이게 0.14로 나왔습니다. 물고기 100원어치를 방류하면, 소득은 14원어치만큼 거둔다는 얘깁니다. 결론은 ‘경제성이 없다’였습니다.

그래도 어민들은 물고기 방류를 계속해야 한다고 주장합니다. 어족 자원이 계속 줄고 있는 만큼 "안 하는 것보다는 낫다"는 이유 때문입니다. 그리고 이런 이유로 치어 방류사업은 관행적으로 반복되고 있습니다.

| "1,000마리 하면 진짜 100마리에서 200마리 정도 사는 거야. 얘네들(외래종들)이 다 잡아먹는 거야, 이거." [기자: 그렇게 외래종이 다 잡아먹으면 치어 방류도 소용이 없는 거 아니에요?] "아니 그래도, 그나마도 자꾸 넣고, 우리가 외래어종을 잡아내니까." - 내수면 어업인 “‘작년보다 더 나왔습니까?’ 그러면 ‘더 나왔다.’ 그러면 거기서 1% 증가 5% 증가 이런 식으로 해서 (어획량 신고를) 자꾸 늘립니다. 왜 그러냐면, 그게 줄어들면 정책적으로 소홀해지기 때문에 이 어부들이 이제 1년 2년이 아니라, 10년 20년 지나니까, 자연적으로 약간 부풀리는 경우가 있습니다. 왜 그러냐면, 그래야 방류도 있고, 그래야 지원도 있고, 이러기 때문에 그렇습니다.” -이완옥 / (사)한국민물고기보존협회장, 전 국립수산과학원 내수면연구소 연구관· 전 한국어류학회 회장 |

■ 교란종 잡아서 퇴치한다더니… 어민 소득 보전사업으로 변질 된 '수매사업'

외래종 퇴치 사업도 제대로 이뤄지지 않고 있기는 마찬가집니다. 강원도와 각 지자체는 내수면의 생태교란종 수매사업을 이어가고 있습니다.어민들이 잡아낸 생태 교란 생물에 대해 1kg에 5,000원씩 지급하는 방식입니다.

당연히 수매 대상은 처음엔 ‘배스’와 ‘블루길’, 교란종 두 가지뿐이었습니다. 그런데 이 사업 방향이 조금씩 달라집니다. 수매 대상에 2019년부터 ‘강준치’와 ‘누치’, ‘끄리’가 추가됐습니다. 이들은 전부 토종 물고기 입니다. 많이 잡히지만 시장에서 잘 팔리지는 않는, 소위 말해 '돈이 안 되는' 어종입니다. 수매 대상에 이렇게 토종 물고기를 끼워 넣고 사업명에도 ‘무용 어종’이란 단어가 붙습니다.

결국, 생태교란종 수매 사업이 지금은 교란종 퇴치라는 본래 목적을 잃고 어민 소득 보장 사업으로 변질 된 겁니다. 최근 20년 동안 이런 외래종 수매사업에 투입된 예산은 51억 원에 이릅니다.

사업 집행 과정에서 허술한 처리도 짚고 넘어가야 합니다. 바로 위에 제시된 사진은 KBS가 입수한 강원도 화천군의 물고기 수매 실적 기록 입니다. 이 장부를 보면, 올해 물고기 12,000Kg 샀다고 돼 있습니다. 그런데 보시다시피 어종은 하나같이 '확인 불가'라고 돼 있습니다.

일부 시군의 경우 어민들이 가지고 오는 물고기들이 수매 대상 어종이 맞는지, 혹시라도 물고기 이외의 이물질이 섞이지는 않았는지, 확인도 없이 수매를 해 주고 있었습니다. 왜 확인을 하지 않느냐고 물었더니, 황당한 답변이 돌아옵니다. '한꺼번에 꽁꽁 얼려서 갖고 오기 때문에 일일이 녹여서 확인하기가 힘들다'는 겁니다. 담당 공무원은 현장에 가 보지도 않고, 폐기물 처리장으로 들어오고 나가면서 측정한 어민들의 트럭 무게만을 근거로 수매대금을 지급했습니다.

토종 물고기도 다 섞어서 사주는 데다, 현장에서 어종별로 일일이 확인도 하지 않다보니 오랫동안 수매사업을 해왔음에도 교란종을 얼마나 퇴치했는지 실적조차도 확인할 길이 없어졌습니다.

그동안 잡힌 교란종 어종은 무엇이고, 잡힌 양이 얼만큼인지 그 자료를 차곡차곡 누적해 왔다면, 환경정책을 세우는데 명확한 근거를 제시해 줄 소중한 자료가 됐을 겁니다.

| [기자] 어민들이 직접 트럭으로 갖고 와서 매립장에 갖다 놓고, 트럭 무게 재서 매립하고, 그리고 수매 대금 지급하고. 그럼 어떤 물고기인지는 확인이 현실적으로 좀 어려우신 거네요? “약간 어려운 부분도 있죠. 그분들이 얼려 갖고 오니까.” [기자] 그러면 다른 물고기일 수도 있고, 심지어는 다른 이물질도 들어가 있을 수 있는 거 아닙니까? 얼음 무게도 있을 수 있고. “그거는 저희가 들었다고 생각을 안 한 거죠. 저희는 어부들을 믿으니까요.” - 외래종 수매 담당 공무원 |

■ 원칙 없이 오락가락…휘둘리는 환경정책

환경부는 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률에 따라 우리나라 생태계의 균형을 교란하거나 교란할 우려가 있는 외래 생물을 '생태계교란생물'로 지정해 관리하고 있습니다. '브라운송어'를 비롯해 '배스' 와 '블루길' 모두 수입, 사육, 운반 등이 법으로 금지된 '생태계교란생물'입니다. 낚시로 잡았던 것을 다시 물에 놔 주는 것도 불법으로, 2년 이하의 징역과 2천만 원 이하의 벌금 등 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

이 생태계교란생물 지정의 기준이 되는 것이 국립생태원이 실시하는 '생태계위해성평가' 입니다. 전문가로 구성된 평가위원회가 외래 생물이 우리나라 생태계에 미칠 수 있는 영향과 위협의 정도를 평가해 등급을 매기는 겁니다. 브라운송어는 2020년 생태계위해성평가 1급으로 지정됐습니다.

하지만 브라운송어와 마찬가지로 생태계위해성평가 1급이자, 세계자연보전연맹 (IUCN)이 정한 세계 100대 악성 침입 외래종인 '왕우렁이'의 경우, 상황이 좀 다릅니다.

전문가들에 의해 생태계 위해성이 입증되고, 퇴치가 필요하다는 의견까지 나오자 환경부는 2019년, 왕우렁이를 ‘생태계교란종’으로 지정하기로 하고 행정예고까지 했습니다. 하지만 이내 이 결정을 번복했습니다. 이미 친환경 논의 90%가 이 왕우렁이를 이용해 잡초 제거를 하고 있어 대체 수단이 없다며 농업계가 반발한 탓입니다.

결국, 환경부는 왕우렁이의 교란종 지정을 철회했습니다. 농식품부는 왕우렁이를 논 밖으로 나가지 못하게 울타리를 치고, 추수가 끝난 뒤 수거해서 폐기하라는 지침을 농민들에게 전달하고 있지만 이미 곳곳에 퍼진 왕우렁이는 어린잎을 갉아먹으며 생태계에 피해를 주고 있습니다.

외래종 물고기인 무지개송어와 떡붕어도 비슷한 과정을 거쳐 토종 생태계를 잠식해 가고 있습니다. 둘 다 식용과 어업 소득 증가 목적으로 국내에 반입됐습니다. 떡붕어는 이미 토종과의 교잡종이 나왔을 정도로 생태계를 교란시키고 있어 생태계 위해성 2등급 평가를 받았지만, 2009년 환경부가 '생태계교란생물'로 지정하려다 무산됐습니다. 무지개송어는 브라운송어와 같은 습성을 가진 외래종 연어과 물고기이고, 또 마찬가지로 IUCN의 ‘100대 악성 침입 외래종’이지만 양식업 등 산업 규모가 커지다 보니 퇴치 대상 외래종이 아닌 산업자원으로 대접받고 있습니다.

왜 교란종으로 지정된 것은 브라운뿐일까요? 전문가들은 토종 생태계 보전 정책이 '생태계 보호'보다는 '산업적 가치'에 휘둘리고 있기 때문이라고 지적합니다.

| “과학적으로는 분명히 이 종이 생태적으로 굉장히 유해하고 유전적 교란이 심할 거로 예상되지만, 정책적으로 본다면 산업 규모가 너무 커져서, 산업을 도저히 어떻게 할 수 없을 때 이럴 때는 그걸 지정하는 데 어려움이 있습니다. 예를 든다면 무지개송어라든지 떡붕어 같은 경우는 10년 이상 조사도 하고 여러 가지 요건들을 갖췄지만 그래도 이해관계 당사자들의 반대 때문에 지정을 못 하고 지금도 있는 실정입니다.” -이완옥 / (사)한국민물고기보존협회장, 전 국립수산과학원 내수면연구소 연구관· 전 한국어류학회 회장 |

지금 우리가 외래종으로부터 보호하고자 하는 것은 환경일까요, 인간이 일구어 가는 산업일까요?

대답하기 힘든 질문이지만, 고민은 계속되어야 합니다.

(4편에 계속)

[연관 기사]

1. 생태교란종 판치는 소양강…낯선 어종 DNA까지

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7837909

2. 교란종 수매 ‘주먹구구’…줄줄 새는 혈세

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7837911

[프로그램 다시보기]

유튜브 2023.11.28 소양강댐 50주년 기념 KBS 특별기획 '갈색 이방인'

https://youtu.be/mfPa7k3c2tE

-

-

고순정 기자 flyhigh@kbs.co.kr

고순정 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[속보] 한동훈-이재명, 여야 대표 회담 시작](/data/layer/904/2024/09/20240901_6zdCC6.jpg)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.