대우조선해양과 KT&G. 한 쪽은 배를 만들고, 다른 한 쪽은 담배를 만든다. 한 쪽은 천문학적인 적자가 쌓인 부실 기업이고, 다른 한 쪽은 매년 흑자를 내는 우량기업이다. 이렇게 전혀 다른 두 회사를 관통하는 키워드가 하나 있다. 바로 '거수기 사외이사'다.

서울중앙지검이 이달 초 발표한 KT&G 비리 의혹 수사 결과를 보자. KT&G 전현직 사장을 비롯해 임직원과 협력사, 납품업체 임직원, 광고업체 임직원 42명이 비리 혐의로 무더기 기소됐다. 담배 시장에서 독점적 지위를 가진 KT&G의 주요 임원들이 납품 편의나 인사 청탁 등의 대가로 협력사나 광고대행사 등으로부터 뒷돈을 챙겼던 것으로 드러났다.

[관련 기사] ☞ KT&G 뒷돈·상납 적발…검찰, 무더기 기소

'감시와 견제 기능 마비'... 사외이사는 뭐했나?

공기업이었다 민영화된 KT&G가 '비리 백화점'으로 전락한 주된 원인으로 검찰은 경영진에 대한 감시와 견제 기능이 마비돼 있는 점을 꼽았다. KT&G의 등기임원 7명 가운데 사장을 뺀 6명이 사외이사였다. 이론적으로는 견제가 가능한 구조지만, 실제로는 사장이 '제왕적 권한'을 휘둘렀다. 사장이 사외이사를 뽑는 데 절대적인 영향력을 행사할 수 있는 구조였기 때문이다. 게다가 사외이사는 모두 비상근직이었다. 정보가 부족하니 임원들의 보고에 의존해 의사 결정을 할 수밖에 없다. 이른바 '그린미팅'이란 이름으로 사장이 사외이사들과 잦은 골프회동을 가져 견제 기능을 더욱 무력화한 사실도 검찰 수사에서 드러났다.

[관련 기사] ☞ 대우조선 1조 5천억 분식 회계에 성과급 잔치

대우조선해양 사태와 관련해서도 사외이사들에 대한 질타가 쏟아지고 있다. 대우조선 사외이사들은 경영진이 부실을 키우고 천문학적인 적자를 감추는 엉터리 경영을 해오는 동안 거수기 역할만 하면서 6천만 원 넘는 연봉을 챙겨왔다. 전문성 없는 '낙하산'들이 사외이사 자리를 채워온 결과였다. 이명박 정부 시절 임명된 대우조선해양 사외이사 18명 중 10명이 정치권 인사였다. 박근혜 정부 출범 후에 임명된 사외이사 7명 중 5명도 정치권 출신으로 채워졌다.

최은영 전 한진해운 회장이 미공개 정보를 이용한 주식 거래 의혹에 대해 조사받기 위해 지난 8일 서울남부지방검찰청으로 들어서고 있다.

최은영 전 한진해운 회장이 미공개 정보를 이용한 주식 거래 의혹에 대해 조사받기 위해 지난 8일 서울남부지방검찰청으로 들어서고 있다.

부실 경영으로 수술대에 올라있는 한진해운과 현대상선은 또 어떤가? 두 회사는 경영 능력을 검증받지 않은 총수의 부인들이 경영권을 이어받으면서 판단 착오나 무리한 투자가 잇따라 부실을 키웠다는 지적이 나온다. 하지만, 2007년 이후 지난해까지 이들 회사의 이사회에서 처리된 안건들(현대상선 275개, 한진해운 243개)에 대해 반대 의견을 낸 사외이사는 한 명도 없었다.

재벌 기업 사외이사, 지난해 이사회 안건 반대율 0.2%

우리나라에 사외이사제도가 도입된 건 외환위기 직후인 1998년이다. 경영진과 지배주주의 전횡을 견제하는 장치가 부족했다는 게 외환위기를 부른 원인 가운데 하나로 꼽혔기 때문이다. 20년 가까이 세월이 흘렀지만 사외이사가 제역할을 하고 있느냐는 비판은 해마다 반복되고 있다. 공정거래위원회가 집계한 자료를 보면, 지난해에도 대기업집단 소속 239개 상장기업의 이사회 안건 5448건 가운데 사외이사 반대 등으로 원안대로 통과되지 않은 안건은 13건(0.24%)에 불과했다.

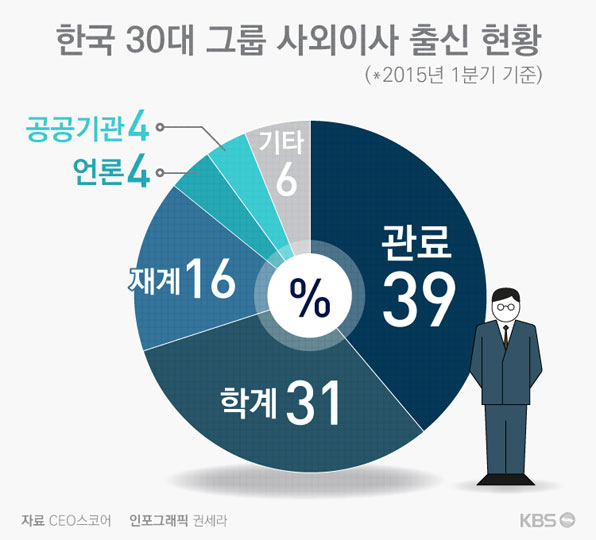

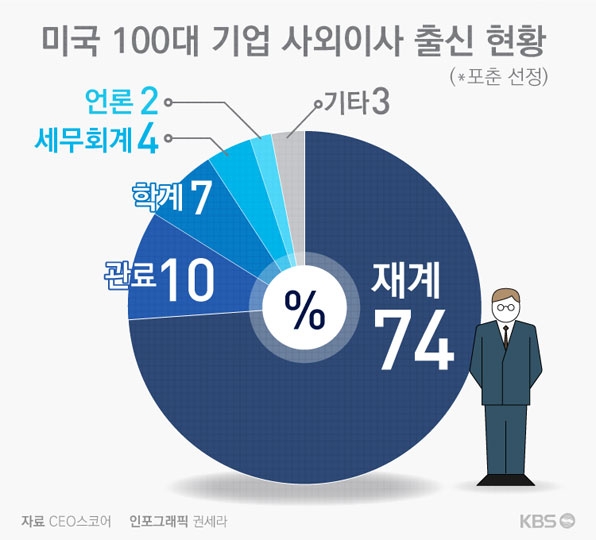

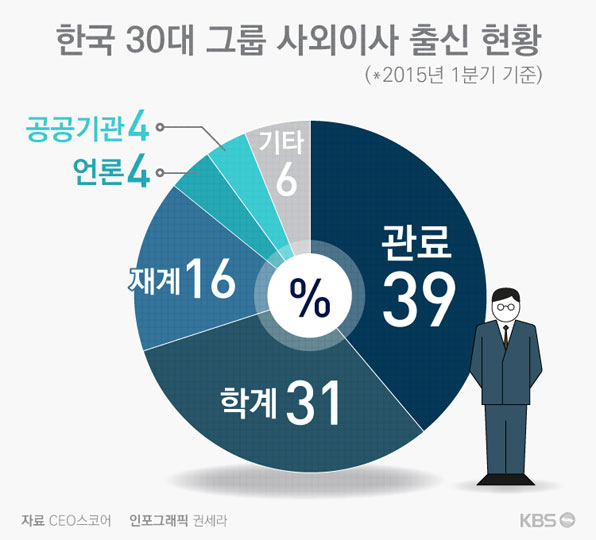

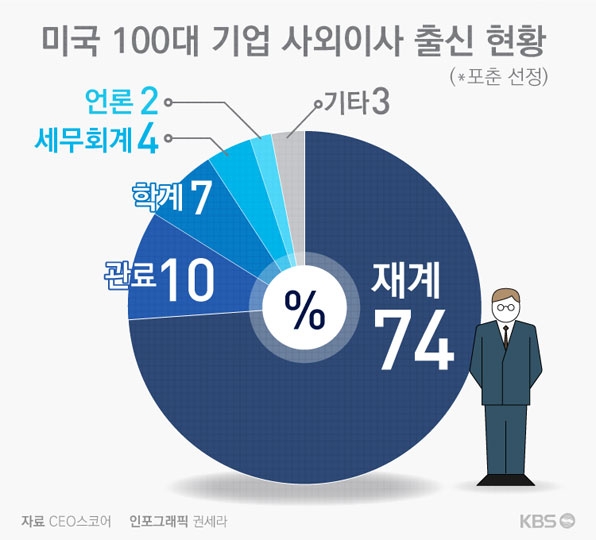

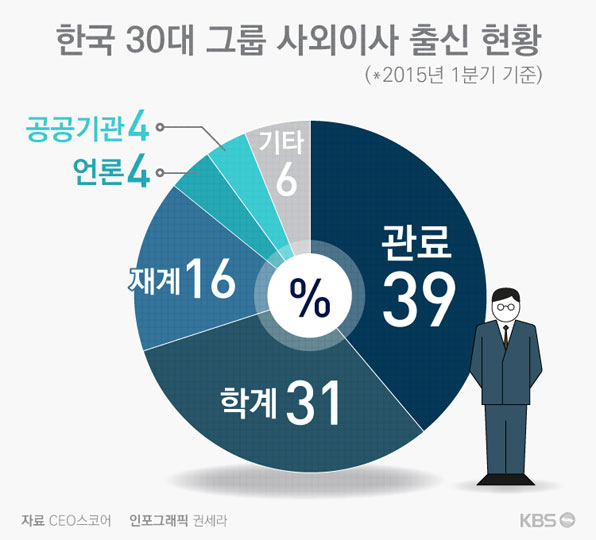

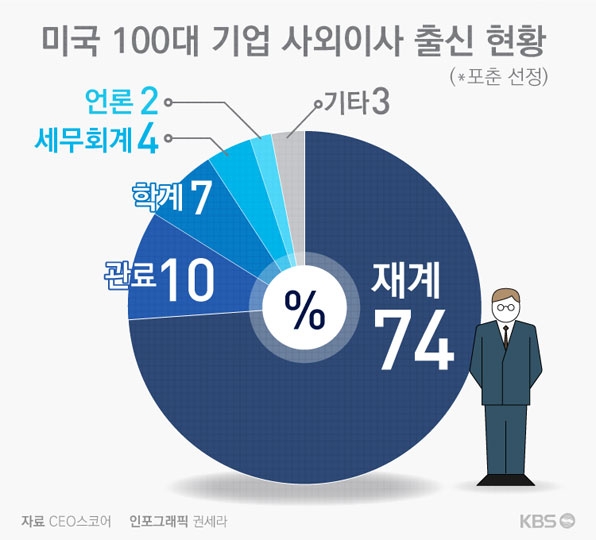

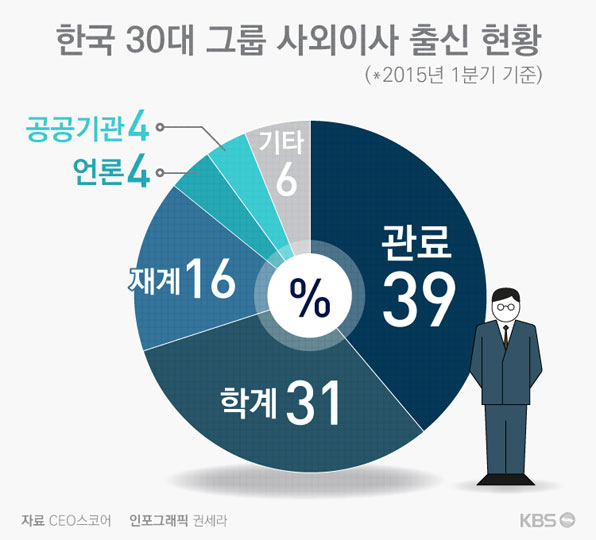

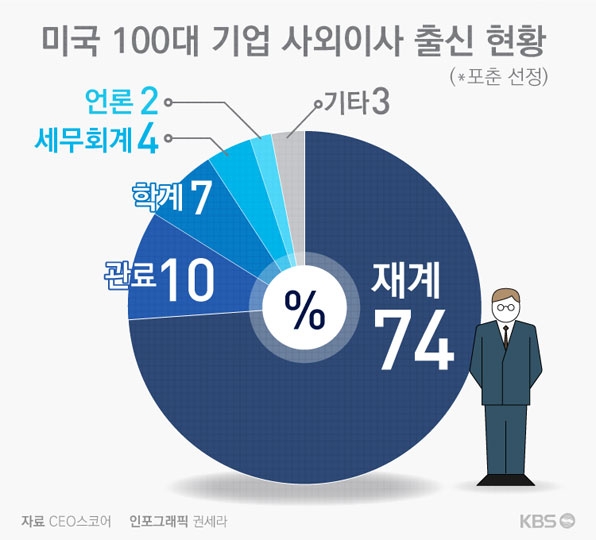

이제는 거수기 수준을 넘어 '권력기관'이나 정치권 인사들을 기업과 이어주는 합법적 수단으로 자리를 잡았다는 비아냥까지 나온다. 퇴임하는 장차관이나 선거에 떨어진 정치인들이 으레 대기업이나 공기업 사외이사 자리를 기웃거리고, 기업은 이들을 '바람막이'나 로비 창구로 여기는 풍토가 고착화된 탓이다. 지난해 기준으로 30대 그룹 사외이사 가운데 40% 가까이를 고위 관료 출신이 차지하고 있고, 그 상당수가 검찰과 국세청, 공정위, 감사원 등 권력기관 출신에 집중됐다. 미국 100대 기업 사외이사의 74%가 재계 출신인 것과 비교되는 대목이다.

사외이사제 개혁, 더 미룰 수 없어... '독립성' 최우선 과제

경영진의 무능이나 부패로 인한 기업과 사회의 손실을 줄이려면 사외이사제도 개혁을 더 미뤄서는 안된다는 게 기업지배구조 전문가들의 공통된 지적이다. 지배주주나 최고경영자가 사외이사를 마음대로 뽑을 수 없도록 하는 게 최우선 과제다. 소액주주나 기관투자가들이 사외이사 후보를 추천할 수 있도록 공모절차를 거치고, 사외이사 후보추천위원회를 사외이사만으로 구성해 복수후보 추천을 의무화하는 등의 보완책을 마련해야 한다는 것이다. 사외이사로 선임된 뒤에도 활동 내용을 투명하게 공개하고, 회사의 이익을 위한 구체적 활동 실적에 비례해 보수를 지급하는 것도 대안으로 꼽힌다. 중대한 과실이나 직무유기가발생하면 법적 책임을 묻는 등의 제재 조치가 뒤따라야 한다는 지적도 나온다.

기업의 부실 경영이나 비리 문제가 터지면 책임자를 가려내고 민형사상 책임을 묻는 절차가 뒤따르게 마련이다. KT&G도, 대우조선해양도, 그런 수순을 밟아가고 있다. 하지만, 늘 그랬듯이 사외이사들은 이번에도 여론의 질타만 받을 뿐 '직무유기'에 대한 책임을 지는 일은 없을 것으로 보인다. 소를 잃고도 외양간을 고치지 않을 것인가.

서울중앙지검이 이달 초 발표한 KT&G 비리 의혹 수사 결과를 보자. KT&G 전현직 사장을 비롯해 임직원과 협력사, 납품업체 임직원, 광고업체 임직원 42명이 비리 혐의로 무더기 기소됐다. 담배 시장에서 독점적 지위를 가진 KT&G의 주요 임원들이 납품 편의나 인사 청탁 등의 대가로 협력사나 광고대행사 등으로부터 뒷돈을 챙겼던 것으로 드러났다.

[관련 기사] ☞ KT&G 뒷돈·상납 적발…검찰, 무더기 기소

'감시와 견제 기능 마비'... 사외이사는 뭐했나?

공기업이었다 민영화된 KT&G가 '비리 백화점'으로 전락한 주된 원인으로 검찰은 경영진에 대한 감시와 견제 기능이 마비돼 있는 점을 꼽았다. KT&G의 등기임원 7명 가운데 사장을 뺀 6명이 사외이사였다. 이론적으로는 견제가 가능한 구조지만, 실제로는 사장이 '제왕적 권한'을 휘둘렀다. 사장이 사외이사를 뽑는 데 절대적인 영향력을 행사할 수 있는 구조였기 때문이다. 게다가 사외이사는 모두 비상근직이었다. 정보가 부족하니 임원들의 보고에 의존해 의사 결정을 할 수밖에 없다. 이른바 '그린미팅'이란 이름으로 사장이 사외이사들과 잦은 골프회동을 가져 견제 기능을 더욱 무력화한 사실도 검찰 수사에서 드러났다.

[관련 기사] ☞ 대우조선 1조 5천억 분식 회계에 성과급 잔치

대우조선해양 사태와 관련해서도 사외이사들에 대한 질타가 쏟아지고 있다. 대우조선 사외이사들은 경영진이 부실을 키우고 천문학적인 적자를 감추는 엉터리 경영을 해오는 동안 거수기 역할만 하면서 6천만 원 넘는 연봉을 챙겨왔다. 전문성 없는 '낙하산'들이 사외이사 자리를 채워온 결과였다. 이명박 정부 시절 임명된 대우조선해양 사외이사 18명 중 10명이 정치권 인사였다. 박근혜 정부 출범 후에 임명된 사외이사 7명 중 5명도 정치권 출신으로 채워졌다.

최은영 전 한진해운 회장이 미공개 정보를 이용한 주식 거래 의혹에 대해 조사받기 위해 지난 8일 서울남부지방검찰청으로 들어서고 있다.

최은영 전 한진해운 회장이 미공개 정보를 이용한 주식 거래 의혹에 대해 조사받기 위해 지난 8일 서울남부지방검찰청으로 들어서고 있다.부실 경영으로 수술대에 올라있는 한진해운과 현대상선은 또 어떤가? 두 회사는 경영 능력을 검증받지 않은 총수의 부인들이 경영권을 이어받으면서 판단 착오나 무리한 투자가 잇따라 부실을 키웠다는 지적이 나온다. 하지만, 2007년 이후 지난해까지 이들 회사의 이사회에서 처리된 안건들(현대상선 275개, 한진해운 243개)에 대해 반대 의견을 낸 사외이사는 한 명도 없었다.

재벌 기업 사외이사, 지난해 이사회 안건 반대율 0.2%

우리나라에 사외이사제도가 도입된 건 외환위기 직후인 1998년이다. 경영진과 지배주주의 전횡을 견제하는 장치가 부족했다는 게 외환위기를 부른 원인 가운데 하나로 꼽혔기 때문이다. 20년 가까이 세월이 흘렀지만 사외이사가 제역할을 하고 있느냐는 비판은 해마다 반복되고 있다. 공정거래위원회가 집계한 자료를 보면, 지난해에도 대기업집단 소속 239개 상장기업의 이사회 안건 5448건 가운데 사외이사 반대 등으로 원안대로 통과되지 않은 안건은 13건(0.24%)에 불과했다.

이제는 거수기 수준을 넘어 '권력기관'이나 정치권 인사들을 기업과 이어주는 합법적 수단으로 자리를 잡았다는 비아냥까지 나온다. 퇴임하는 장차관이나 선거에 떨어진 정치인들이 으레 대기업이나 공기업 사외이사 자리를 기웃거리고, 기업은 이들을 '바람막이'나 로비 창구로 여기는 풍토가 고착화된 탓이다. 지난해 기준으로 30대 그룹 사외이사 가운데 40% 가까이를 고위 관료 출신이 차지하고 있고, 그 상당수가 검찰과 국세청, 공정위, 감사원 등 권력기관 출신에 집중됐다. 미국 100대 기업 사외이사의 74%가 재계 출신인 것과 비교되는 대목이다.

사외이사제 개혁, 더 미룰 수 없어... '독립성' 최우선 과제

경영진의 무능이나 부패로 인한 기업과 사회의 손실을 줄이려면 사외이사제도 개혁을 더 미뤄서는 안된다는 게 기업지배구조 전문가들의 공통된 지적이다. 지배주주나 최고경영자가 사외이사를 마음대로 뽑을 수 없도록 하는 게 최우선 과제다. 소액주주나 기관투자가들이 사외이사 후보를 추천할 수 있도록 공모절차를 거치고, 사외이사 후보추천위원회를 사외이사만으로 구성해 복수후보 추천을 의무화하는 등의 보완책을 마련해야 한다는 것이다. 사외이사로 선임된 뒤에도 활동 내용을 투명하게 공개하고, 회사의 이익을 위한 구체적 활동 실적에 비례해 보수를 지급하는 것도 대안으로 꼽힌다. 중대한 과실이나 직무유기가발생하면 법적 책임을 묻는 등의 제재 조치가 뒤따라야 한다는 지적도 나온다.

기업의 부실 경영이나 비리 문제가 터지면 책임자를 가려내고 민형사상 책임을 묻는 절차가 뒤따르게 마련이다. KT&G도, 대우조선해양도, 그런 수순을 밟아가고 있다. 하지만, 늘 그랬듯이 사외이사들은 이번에도 여론의 질타만 받을 뿐 '직무유기'에 대한 책임을 지는 일은 없을 것으로 보인다. 소를 잃고도 외양간을 고치지 않을 것인가.

■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!

- 대우조선과 KT&G, 소 잃고 외양간은 고칠까?

-

- 입력 2016-06-17 11:06:28

대우조선해양과 KT&G. 한 쪽은 배를 만들고, 다른 한 쪽은 담배를 만든다. 한 쪽은 천문학적인 적자가 쌓인 부실 기업이고, 다른 한 쪽은 매년 흑자를 내는 우량기업이다. 이렇게 전혀 다른 두 회사를 관통하는 키워드가 하나 있다. 바로 '거수기 사외이사'다.

서울중앙지검이 이달 초 발표한 KT&G 비리 의혹 수사 결과를 보자. KT&G 전현직 사장을 비롯해 임직원과 협력사, 납품업체 임직원, 광고업체 임직원 42명이 비리 혐의로 무더기 기소됐다. 담배 시장에서 독점적 지위를 가진 KT&G의 주요 임원들이 납품 편의나 인사 청탁 등의 대가로 협력사나 광고대행사 등으로부터 뒷돈을 챙겼던 것으로 드러났다.

[관련 기사] ☞ KT&G 뒷돈·상납 적발…검찰, 무더기 기소

'감시와 견제 기능 마비'... 사외이사는 뭐했나?

공기업이었다 민영화된 KT&G가 '비리 백화점'으로 전락한 주된 원인으로 검찰은 경영진에 대한 감시와 견제 기능이 마비돼 있는 점을 꼽았다. KT&G의 등기임원 7명 가운데 사장을 뺀 6명이 사외이사였다. 이론적으로는 견제가 가능한 구조지만, 실제로는 사장이 '제왕적 권한'을 휘둘렀다. 사장이 사외이사를 뽑는 데 절대적인 영향력을 행사할 수 있는 구조였기 때문이다. 게다가 사외이사는 모두 비상근직이었다. 정보가 부족하니 임원들의 보고에 의존해 의사 결정을 할 수밖에 없다. 이른바 '그린미팅'이란 이름으로 사장이 사외이사들과 잦은 골프회동을 가져 견제 기능을 더욱 무력화한 사실도 검찰 수사에서 드러났다.

[관련 기사] ☞ 대우조선 1조 5천억 분식 회계에 성과급 잔치

대우조선해양 사태와 관련해서도 사외이사들에 대한 질타가 쏟아지고 있다. 대우조선 사외이사들은 경영진이 부실을 키우고 천문학적인 적자를 감추는 엉터리 경영을 해오는 동안 거수기 역할만 하면서 6천만 원 넘는 연봉을 챙겨왔다. 전문성 없는 '낙하산'들이 사외이사 자리를 채워온 결과였다. 이명박 정부 시절 임명된 대우조선해양 사외이사 18명 중 10명이 정치권 인사였다. 박근혜 정부 출범 후에 임명된 사외이사 7명 중 5명도 정치권 출신으로 채워졌다.

부실 경영으로 수술대에 올라있는 한진해운과 현대상선은 또 어떤가? 두 회사는 경영 능력을 검증받지 않은 총수의 부인들이 경영권을 이어받으면서 판단 착오나 무리한 투자가 잇따라 부실을 키웠다는 지적이 나온다. 하지만, 2007년 이후 지난해까지 이들 회사의 이사회에서 처리된 안건들(현대상선 275개, 한진해운 243개)에 대해 반대 의견을 낸 사외이사는 한 명도 없었다.

재벌 기업 사외이사, 지난해 이사회 안건 반대율 0.2%

우리나라에 사외이사제도가 도입된 건 외환위기 직후인 1998년이다. 경영진과 지배주주의 전횡을 견제하는 장치가 부족했다는 게 외환위기를 부른 원인 가운데 하나로 꼽혔기 때문이다. 20년 가까이 세월이 흘렀지만 사외이사가 제역할을 하고 있느냐는 비판은 해마다 반복되고 있다. 공정거래위원회가 집계한 자료를 보면, 지난해에도 대기업집단 소속 239개 상장기업의 이사회 안건 5448건 가운데 사외이사 반대 등으로 원안대로 통과되지 않은 안건은 13건(0.24%)에 불과했다.

이제는 거수기 수준을 넘어 '권력기관'이나 정치권 인사들을 기업과 이어주는 합법적 수단으로 자리를 잡았다는 비아냥까지 나온다. 퇴임하는 장차관이나 선거에 떨어진 정치인들이 으레 대기업이나 공기업 사외이사 자리를 기웃거리고, 기업은 이들을 '바람막이'나 로비 창구로 여기는 풍토가 고착화된 탓이다. 지난해 기준으로 30대 그룹 사외이사 가운데 40% 가까이를 고위 관료 출신이 차지하고 있고, 그 상당수가 검찰과 국세청, 공정위, 감사원 등 권력기관 출신에 집중됐다. 미국 100대 기업 사외이사의 74%가 재계 출신인 것과 비교되는 대목이다.

사외이사제 개혁, 더 미룰 수 없어... '독립성' 최우선 과제

경영진의 무능이나 부패로 인한 기업과 사회의 손실을 줄이려면 사외이사제도 개혁을 더 미뤄서는 안된다는 게 기업지배구조 전문가들의 공통된 지적이다. 지배주주나 최고경영자가 사외이사를 마음대로 뽑을 수 없도록 하는 게 최우선 과제다. 소액주주나 기관투자가들이 사외이사 후보를 추천할 수 있도록 공모절차를 거치고, 사외이사 후보추천위원회를 사외이사만으로 구성해 복수후보 추천을 의무화하는 등의 보완책을 마련해야 한다는 것이다. 사외이사로 선임된 뒤에도 활동 내용을 투명하게 공개하고, 회사의 이익을 위한 구체적 활동 실적에 비례해 보수를 지급하는 것도 대안으로 꼽힌다. 중대한 과실이나 직무유기가발생하면 법적 책임을 묻는 등의 제재 조치가 뒤따라야 한다는 지적도 나온다.

기업의 부실 경영이나 비리 문제가 터지면 책임자를 가려내고 민형사상 책임을 묻는 절차가 뒤따르게 마련이다. KT&G도, 대우조선해양도, 그런 수순을 밟아가고 있다. 하지만, 늘 그랬듯이 사외이사들은 이번에도 여론의 질타만 받을 뿐 '직무유기'에 대한 책임을 지는 일은 없을 것으로 보인다. 소를 잃고도 외양간을 고치지 않을 것인가.

서울중앙지검이 이달 초 발표한 KT&G 비리 의혹 수사 결과를 보자. KT&G 전현직 사장을 비롯해 임직원과 협력사, 납품업체 임직원, 광고업체 임직원 42명이 비리 혐의로 무더기 기소됐다. 담배 시장에서 독점적 지위를 가진 KT&G의 주요 임원들이 납품 편의나 인사 청탁 등의 대가로 협력사나 광고대행사 등으로부터 뒷돈을 챙겼던 것으로 드러났다.

[관련 기사] ☞ KT&G 뒷돈·상납 적발…검찰, 무더기 기소

'감시와 견제 기능 마비'... 사외이사는 뭐했나?

공기업이었다 민영화된 KT&G가 '비리 백화점'으로 전락한 주된 원인으로 검찰은 경영진에 대한 감시와 견제 기능이 마비돼 있는 점을 꼽았다. KT&G의 등기임원 7명 가운데 사장을 뺀 6명이 사외이사였다. 이론적으로는 견제가 가능한 구조지만, 실제로는 사장이 '제왕적 권한'을 휘둘렀다. 사장이 사외이사를 뽑는 데 절대적인 영향력을 행사할 수 있는 구조였기 때문이다. 게다가 사외이사는 모두 비상근직이었다. 정보가 부족하니 임원들의 보고에 의존해 의사 결정을 할 수밖에 없다. 이른바 '그린미팅'이란 이름으로 사장이 사외이사들과 잦은 골프회동을 가져 견제 기능을 더욱 무력화한 사실도 검찰 수사에서 드러났다.

[관련 기사] ☞ 대우조선 1조 5천억 분식 회계에 성과급 잔치

대우조선해양 사태와 관련해서도 사외이사들에 대한 질타가 쏟아지고 있다. 대우조선 사외이사들은 경영진이 부실을 키우고 천문학적인 적자를 감추는 엉터리 경영을 해오는 동안 거수기 역할만 하면서 6천만 원 넘는 연봉을 챙겨왔다. 전문성 없는 '낙하산'들이 사외이사 자리를 채워온 결과였다. 이명박 정부 시절 임명된 대우조선해양 사외이사 18명 중 10명이 정치권 인사였다. 박근혜 정부 출범 후에 임명된 사외이사 7명 중 5명도 정치권 출신으로 채워졌다.

부실 경영으로 수술대에 올라있는 한진해운과 현대상선은 또 어떤가? 두 회사는 경영 능력을 검증받지 않은 총수의 부인들이 경영권을 이어받으면서 판단 착오나 무리한 투자가 잇따라 부실을 키웠다는 지적이 나온다. 하지만, 2007년 이후 지난해까지 이들 회사의 이사회에서 처리된 안건들(현대상선 275개, 한진해운 243개)에 대해 반대 의견을 낸 사외이사는 한 명도 없었다.

재벌 기업 사외이사, 지난해 이사회 안건 반대율 0.2%

우리나라에 사외이사제도가 도입된 건 외환위기 직후인 1998년이다. 경영진과 지배주주의 전횡을 견제하는 장치가 부족했다는 게 외환위기를 부른 원인 가운데 하나로 꼽혔기 때문이다. 20년 가까이 세월이 흘렀지만 사외이사가 제역할을 하고 있느냐는 비판은 해마다 반복되고 있다. 공정거래위원회가 집계한 자료를 보면, 지난해에도 대기업집단 소속 239개 상장기업의 이사회 안건 5448건 가운데 사외이사 반대 등으로 원안대로 통과되지 않은 안건은 13건(0.24%)에 불과했다.

이제는 거수기 수준을 넘어 '권력기관'이나 정치권 인사들을 기업과 이어주는 합법적 수단으로 자리를 잡았다는 비아냥까지 나온다. 퇴임하는 장차관이나 선거에 떨어진 정치인들이 으레 대기업이나 공기업 사외이사 자리를 기웃거리고, 기업은 이들을 '바람막이'나 로비 창구로 여기는 풍토가 고착화된 탓이다. 지난해 기준으로 30대 그룹 사외이사 가운데 40% 가까이를 고위 관료 출신이 차지하고 있고, 그 상당수가 검찰과 국세청, 공정위, 감사원 등 권력기관 출신에 집중됐다. 미국 100대 기업 사외이사의 74%가 재계 출신인 것과 비교되는 대목이다.

사외이사제 개혁, 더 미룰 수 없어... '독립성' 최우선 과제

경영진의 무능이나 부패로 인한 기업과 사회의 손실을 줄이려면 사외이사제도 개혁을 더 미뤄서는 안된다는 게 기업지배구조 전문가들의 공통된 지적이다. 지배주주나 최고경영자가 사외이사를 마음대로 뽑을 수 없도록 하는 게 최우선 과제다. 소액주주나 기관투자가들이 사외이사 후보를 추천할 수 있도록 공모절차를 거치고, 사외이사 후보추천위원회를 사외이사만으로 구성해 복수후보 추천을 의무화하는 등의 보완책을 마련해야 한다는 것이다. 사외이사로 선임된 뒤에도 활동 내용을 투명하게 공개하고, 회사의 이익을 위한 구체적 활동 실적에 비례해 보수를 지급하는 것도 대안으로 꼽힌다. 중대한 과실이나 직무유기가발생하면 법적 책임을 묻는 등의 제재 조치가 뒤따라야 한다는 지적도 나온다.

기업의 부실 경영이나 비리 문제가 터지면 책임자를 가려내고 민형사상 책임을 묻는 절차가 뒤따르게 마련이다. KT&G도, 대우조선해양도, 그런 수순을 밟아가고 있다. 하지만, 늘 그랬듯이 사외이사들은 이번에도 여론의 질타만 받을 뿐 '직무유기'에 대한 책임을 지는 일은 없을 것으로 보인다. 소를 잃고도 외양간을 고치지 않을 것인가.

-

-

임장원 기자 jwlim@kbs.co.kr

임장원 기자의 기사 모음

-

이 기사가 좋으셨다면

-

좋아요

0

-

응원해요

0

-

후속 원해요

0

![[단독] ‘공천개입 핵심 물증’ 윤상현 휴대전화 미제출…야간 추가 압수수색도 실패](/data/layer/904/2025/07/20250709_dRidEM.png)

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.